Ближайшие результаты сравнительного исследования модифицированного и стандартного световода для эндовенозной лазерной облитерации в эксперименте

Автор: Агаларов Р.М., Мазайшвили К.В., Маркин С.М., Киреев Р.Р., Юхневич К.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: нерешенными проблемами эндовенозной лазерной облитерации с использованием радиальных световодов остаются карбонизация и пригорание защитной колбы радиальных световодов к вене во время ее облитерации, реканализации вены. Для устранения этих недостатков был разработан световод с цилиндрическим диффузором и антипригарным покрытием защитной колбы. Цель - улучшить результаты эндовенозной лазерной облитерации путем увеличения времени воздействия лазерного излучения на стенку вены и исключения пригорания световода к вене. Методы: на подкожных венах конечностей 15 овец выполнены эндовенозные лазерные облитерации с использованием радиального световода Biolitec (1-я группа, n = 11) и модифицированного цилиндрического световода (2-я группа, n = 12). Операции выполнены под общей и тумесцентной анестезией, длина волны 1470 нм, мощность 6 Вт, автоматическая тракция 0,75 мм/с. Изменения в сосудах изучены через 5 часов после операции с использованием световой микроскопии и метода дифференциальной сканирующией калориметрии...

Эндовенозная лазерная облитерация, варикозное расширение вен, еndovenous laser ablation

Короткий адрес: https://sciup.org/140249360

IDR: 140249360 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.79.10.006

Текст научной статьи Ближайшие результаты сравнительного исследования модифицированного и стандартного световода для эндовенозной лазерной облитерации в эксперименте

Обоснование

Наиболее распространенным методом лечения больных варикозной болезнью вен нижних конечностей в последние годы является эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) [1; 2]. Но и она не лишена недостатков. Карбонизация и пригорание защитной колбы радиального световода к вене приводит к техническим трудностям во время операции, требующим от хирурга дополнительной сноровки и внимательности. При этом регулярно встречаются сообщения о вынужденной экстренной конверсии вмешательства в результате отрыва защитной колбы [3; 4]. Рывкообразные движения световода при тракции,

связанные с пригоранием защитной колбы, приводят к неравномерному прогреванию стенки вены, что может привести к ее реканализации после ЭВЛО.

Для устранения этих проблем был разработан световод с цилиндрическим диффузором (патент на изобретение № RU 2571322 С1) и антипригарным покрытием защитной колбы (заявка на изобретение № RU 2018122698 А). За счет широкого поля лазерного излучения цилиндрический диффузор позволяет более длительно воздействовать на стенку вены в процессе облитерации и компенсирует незначительные рывки световода в вене. Антипригарное покрытие исключает карбонизацию и пригорание защитной колбы световода во время ЭВЛО. Данную технологию мы сравнили с рутинно используемым радиальным световодом производства «Biolitec».

Цель

Улучшить результаты ЭВЛО путем увеличения времени воздействия лазерного излучения на стенку вены и исключения пригорания световода к вене.

Материалы и методы

Протокол исследования был одобрен комитетом по этике Сургутского государственного университета, протокол № 12 от 06.07.2018. Исследование проводилось на базе лицензированного Ветеринарного центра в городе Сургут. В качестве экспериментальной животной модели для ЭВЛО были взяты овцы в количестве 15 голов. Такой выбор был сделан по причине сопоставимости размеров магистральных подкожных вен у этих животных и человека. Средний возраст животных составил 11±1,7 месяцев. Средняя масса тела — 32±3,3 кг. Средний диаметр подкожной вены, запланированной под ЭВЛО, равнялся 4 ±0,5 мм. За сутки до проведения эксперимента животные осмотрены ветеринарным врачом, признаны соматически здоровыми. Каждому животному присвоен идентификационный номер методом биркования.

Каждому животному выполнено 2 вида вмешательства: ЭВЛО с использованием радиального световода Biolitec и ЭВЛО с использованием модифицированного цилиндрического световода. Конечности под конкретную методику рандомизированы методом конвертов. Все операции проведены под общей анестезией (внутримышечное введение 2% раствора ксилазина гидрохлорида из расчета 0,02 мл на кг массы тела животного) и тумесцен-той анестезией (паравазальное введение 0,06% раствора лидокаина). В качестве премедикации за 30 минут до процедуры подкожно вводили 0,05% раствор атропина сульфата из расчета 0,01 мг на кг массы тела и 3 мл 0,5% раствора метоклопрамида. Целевыми венами являлись подкожные вены предплечья и голени овец. Доступ к вене осуществлялся через разрез кожи длиной до 20 мм в дистальной области предплечья и голени. Далее вена пунктировалась под визуальным контролем. Затем в вену по Сельдингеру устанавливался интродьюсер. Световод заводился в вену под ультразвуковым контролем. ЭВЛО проводилась под ультразвуковым контролем при мощности лазерного излучения 6 Вт и автоматической тракции световода со скоростью 0,75 мм в секунду на протяжении 10 см вены. В проекции начала и конца облитерации вены накладывались швы на кожу для более точного забора вены при секции.

Через 5 часов после вмешательства 3 животных были выведены из эксперимента для оценки острых повреждений и раннего воспалительного ответа. От проксимального и дистального конца вены отсекался участок протяженностью 10 мм для исключения из анализа пограничных участков вены. Каждый образец разделялся на 2 фрагмента: один помещался в буферизированный раствор формалина для дальнейшего приготовления микротомных срезов и гистологического исследования (препараты окрашивались гематоксилином и эозином), другой фрагмент лиофилизировался для проведения исследования по оценке степени денатурации коллагена венозной стенки методом дифференциальной сканиру-ющией калориметрии (ДСК). Гистологическое исследование проведено в патологоанатомическом отделении БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» при помощи световой микроскопии с увеличением Х 100. Дифференциальная сканирующая калориметрия проведена в МГУ им. М.В. Ломоносова.

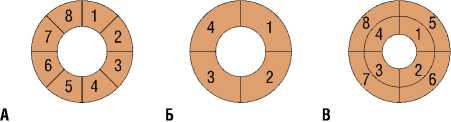

Для оценки сохранности эндотелия вена делилась на 8 равных сегментов (Рис. 1A). Определяли наличие или отсутствие эндотелия в каждом сегменте. Далее изучалось, есть ли отличия в распространенности повреждения эндотелия при описанных методах.

Для оценки глубины некроза окрашенных гистологических препаратов использовался поперечный срез вены. Окружность вены условно делилась на 4 равных сегмента, в каждом из которых определялась максимальная глубина некроза по направлению от интимы к адвентиции (Рис. 1Б). В зависимости от глубины, каждому сегменту присваивались баллы: 1 балл — некроз <25% глубины вены, 2 балла — 25–50%, 3 балла — 50–75%, 4 балла — >75%. Достижение глубины некроза в 3 балла и более считалось надежным повреждением венозной стенки и являлось контрольной точкой для сравнения образцов.

Для оценки лейкоцитарной инфильтрации вена (медиа) условно делилась на 8 сегментов: четыре внутренних и четыре наружных (Рис. 1В), в каждом из которых определялось наличие или отсутствие лейкоцитарной инфильтрации.

Изучение полноты денатурации коллагена венозной стенки проводили методом ДСК, позволяющей интегрально оценить полноту повреждения коллагена — основного структурного белка венозной стенки. Показано, что от полноты его денатурации зависит исчезновение трубчатой структуры венозной стенки и, соответственно, «невосстановимость» просвета обработанной вены [5]. Контрольной точкой в процентных значениях

Агаларов Р.М., Мазайшвили К.В., Маркин С.М. и др.

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО И СТАНДАРТНОГО СВЕТОВОДА ДЛЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Рис. 1. Сегментирование поперечного среза вен для оценки. А – сохранности эндотелия; Б – глубины некроза ее стенки; В – лейкоцитарной инфильтрации.

денатурации коллагена венозной стенки считали 95%. При разрушении такой доли коллагена в стенке вены шансы на ее восстановления становятся крайне низки. Изучали, есть ли различия в методах воздействия на вену между образцами, где денатурация коллагена составила 95% и выше.

Сравнительный статистический анализ полученных данных проводился с использованием непараметрического критерия χ 2 и критерия Стьюдента. Результаты сравнения считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты

Всего выполнено 29 вмешательств. В 3 случаях отмечена техническая неудача при выполнении доступа к вене (диаметр вены менее 2 мм). Во время проведения ЭВЛО световодом Biolitec фиксировались множественные пригорания световода к вене, что 2 случаях привело к отрыву вены в виде ее инвагинации. При ЭВЛО модифицированным световодом пригорания световода полностью отсутствовали. В 1 случае при ЭВЛО модифицированным световодом отмечено повреждение вены (при ее выделении были обнаружены только мелкие фрагменты, непригодные для анализа). Успех достигнут в 23 вмешательствах: 11 ЭВЛО с использованием световода Biolitec (1-я группа), 12 ЭВЛО с использованием модифицированного цилиндрического световода (2-я группа).

При гистологическом изучении образцов вен, полученных через 5 часов после ЭВЛО, общая структура стенки вены сохранена в обеих группах. Перфораций венозной стенки не было выявлено ни в одном случае.

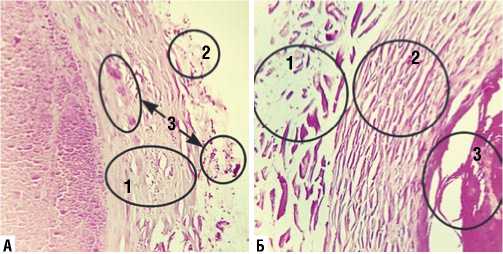

В образцах вен 1-й группы (Рис. 2А) стенка вены (медиа) имеет признаки термического повреждения (вапоризация, мукоидное набухание), сохранены лишь контуры структур (1). Наблюдается термическое повреждение периваскулярного пространства (2). Определяется слабо выраженная диффузная сегментоядерная инфильтрация медии и перивенозного пространства (3).

В образцах вен 2-й группы (Рис. 2Б) также отмечается повреждение паравазальной клетчатки (1), стенка вены с выраженными признаками термического повреждения (вапоризация, мукоидное набухание), сохранены лишь контуры структур (2). В просвете вены определяются фрагменты отслоенной интимы (3). Ни в одном образце не выявлено левкоцитарной инфильтрации стенки вены.

Рис. 2. Стенка вены после ЭВЛО. А – радиальный световод Biolitec; Б – модифицированный цилиндрический световод (окраска гема-токсилин-эозином, увеличение х100).

Повреждение эндотелия при ЭВЛО носит тотальный (100%) характер независимо от типа использованного световода.

Глубина повреждения венозной стенки после ЭВЛО ожидаемо высокая в обеих группах. При этом обращает на себя внимание более равномерное повреждение венозной стенки при ЭВЛО модифицированным цилиндрическим световодом. Но статистически значимых отличий между световодами не выявлено (3,8±0,6 — в группе Biolitec, 4,0±0,0 — в группе модифицированного цилиндрического световода, p>0,05).

При ЭВЛО модифицированным цилиндрическим световодом не выявлено лейкоцитарной инфильтрации медии в отличие от ЭВЛО радиальным световодом Biolitec. Несмотря на то, что статистически значимых отличий между группами не было (p>0,05), само по себе наличие лейкоцитарной инфильтрации в медии свидетельствует о сохранности vasa vasorum, то есть о неполном повреждении медии.

По данным ДСК во всех случаях после ЭВЛО независимо от типа световода достигнута 100% денатурация коллагена — основного структурного белка венозной стенки.

Обсуждение

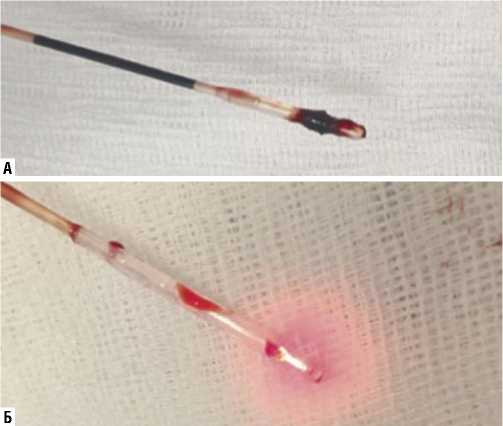

В процессе ЭВЛО сгоревшие органические вещества в виде сажи откладываются на интиме вены (процесс карбонизации) [6]. При использовании стандартного световода регулярно происходит образование нагара на защитной колбе (Рис. 3А). Это может быть причиной снижения суммарного потока энергии лазерного излучения в процессе ЭВЛО и реканализации вены. Модифицированный световод исключает карбонизацию защитной колбы за счет антипригарного покрытия (Рис. 3Б).

Практически все морфологические исследования свидетельствуют о повреждении интимы и медии венозной стенки во время ЭВЛО [7; 8]. Между тем, в данных работах мало освещен вопрос о лейкоцитарной инфильтрации, которая может возникнуть в некоторых ситуациях. С нашей точки зрения лейкоцитарной инфильтрации при ЭВЛО препятствует облитерация vasa vasorum, которая

Рис. 3. Радиальный световод Biolitec (А) и модифицированный цилиндрический световод (Б) после ЭВЛО.

неизбежно возникает при термическом повреждении не только медии, но и адвентиции вены.

Основным компонентом венозной стенки является коллаген. Этот белок образует каркас матрикса и обеспечивает выполнение основной функции соединительной ткани — опорно-механической [9]. Очевидно, что необратимое повреждение вены может наступить лишь вслед за денатурацией белкового каркаса вены с последующей контракцией сосуда и потерей его трубчатой структуры. Поскольку денатурация белка является процессом эндотермическим, количество энергии, необходимое для ее полного завершения, может быть определено методами термоанализа. Для определения степени денатурации нами был использован метод ДСК. Показано, что этот метод является интегральным в определении процента денатурированного коллагена во время ЭВЛО [10]. Наше исследование показало, что ЭВЛО вызывает полное разрушение коллагена венозной стенки.

Карбонизация и пригорание защитной колбы радиальных световодов является «слабым местом» ЭВЛО. Отрыв вены по типу инвагинационного стриппинга в двух случаях, полученный при ЭВЛО с использованием радиального световода Biolitec, явился следствием пригорания головки световода к вене. Исключение этих проблем, на наш взгляд, позволяет в значительной степени улучшить результаты ЭВЛО и избежать некоторых видов осложнений. Применение цилиндрического диффузора и антипригарного покрытия защитой колбы световода способствует более равномерному прогреванию и разрушению стенки вены, исключая при этом фрагментацию световода в процессе ЭВЛО.

Выводы

-

1. При ЭВЛО независимо от типа световода повреждаются все три слоя стенки вены и паравазальная клетчатка.

-

2. После ЭВЛО модифицированным цилиндрическим световодом отсутствует лейкоцитарная инфильтрация медии.

-

3. При ЭВЛО модифицированным цилиндрическим световодом отсутствует пригорание защитной колбы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Ближайшие результаты сравнительного исследования модифицированного и стандартного световода для эндовенозной лазерной облитерации в эксперименте

- The Japanese Society For Vascular Surgery Database Management Committee Member, Ncd Vascular Surgery Data Analysis Team. Vascular Surgery in Japan: 2012 Annual Report by the Japanese Society for Vascular Surgery. Ann Vasc Dis. 2019;12(2):260-279. DOI: 10.3400/avd.ar.19-00030

- Malskat WS, Engels LK, Hollestein LM, et al. Commonly used endovenous laser ablation (evla) parameters do not influence efficacy: results of a systematic review and meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg.2019;58(2):230-242. DOI: 10.1016/j.ejvs.2018.10.036

- Селиверстов Е.И., Балашов А.В., Лебедев И.С., и др. Случай фрагментации световода в большой подкожной вене после эндовенозной лазерной облитерации // Флебология. - 2014. - Т.8. - №4 - С. 55-58.

- Seliverstov A, Balashov A, Lebedev I, et al. A case of laser fiber's fragmentation in great saphenous vein following endovenous laser ablation. Flebologiya. 2014;8(4):55-57. (In Russ).

- Bozoglan O, Mese B, Inci MF, Eroglu E. A rare complication of endovenous laser ablation: intravascular laser catheter breakage. BMJ Case Rep.2013;2013:bcr2013009012. DOI: 10.1136/bcr-2013-009012

- Ignatieva NYu, Zakharkina OL, Mazayshvili CV, et al. Effect of optical fiber type and absorption medium on the endovenous laser ablation mechanism. Laser Phys Lett. 2017;14(10):105602. DOI: 10.1088/1612-202X/aa86e5

- Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Мазайшвили К.В. Лазерная хирургия варикозной болезни. - М.: Боргес; 2010. - 198 с.

- Shevchenko YuL, Stoyko YuM, Mazaishvili K.V. Lazernaya khirurgiya varikoznoi bolezni. Moscow: Borges; 2010. 198 p. (In Russ).

- Massaki AB, Kiripolsky MG, Detwiler SP, Goldman MP. Endoluminal laser delivery mode and wavelength effects on varicose veins in an Ex vivo model. Lasers Surg Med. 2013;45(2):123-129. DOI: 10.1002/lsm.22069

- Yamamoto T, Sakata M. Morphological comparison of blood vessels that were heated with a radiofrequency device or a 1470-nm laser and a radial 2ring fiber. Ann Vasc Dis. 2016;9(4):272-276. DOI: 10.3400/avd.oa.16-00120

- Barallobre-Barreiro J, Oklu R, Lynch M, et al. Extracellular matrix remodelling in response to venous hypertension: proteomics of human varicose veins. Cardiovasc Res. 2016;110(3):419-430. DOI: 10.1093/cvr/cvw075

- Ignatieva NY, Zakharkina OL, Masayshvili CV, et al. The role of laser power and pullback velocity in the endovenous laser ablation efficacy: an experimental study. Lasers Med Sci. 2017;32(5):1105-1110. DOI: 10.1007/s10103-017-2214-x