Болезни земляники закрытого грунта в Приморье

Автор: Собко Ольга Абдулалиевна, Дидора Анастасия Сергеевна, Богинская Наталья Геннадьевна, Мацишина Наталия Валериевна

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Защита растений

Статья в выпуске: 5 (55), 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Земляника садовая (Fragaria x ananassa Duch.) - одна из наиболее популярных и широко распространенных ягодных культур в мире. Одной из причин низких урожаев земляники являются потери продукции от грибных болезней. Одной из отличительных особенностей фузариоза является специфическая этиология - участие в патогенном процессе комплекса разных видов грибов рода Fusarium, различающихся по биологическим свойствам и адаптированных к определенным условиям среды. Возбудитель серой гнили Botrytis cinerea паразитирует на культуре круглогодично при температуре 0...30 и даже 35°С (оптимальная - около 20°С). В то же время, корневые гнили земляники, вызываемые возбудителями рода Phytophthora, являются малоизученными болезнями. Представители рода Phytophthora - источники скоротечных форм увядания внешне здоровых растений, связанных с появлением некроза рожков. Возникновения указанных процессов, в первую очередь, объясняются высокой вредоносностью данных возбудителей, способных вызывать гибель от 40 до 78% растений земляники за вегетационный период. Целью данной работы было установить видовой состав болезней земляники садовой закрытого грунта в Приморском крае и выработать рекомендации по мерам борьбы с ними. Методика. Определение патогенов проводили методами микроскопирования и пассажирования чистой культуры на дифференциальных средах (среда Хелла, морковно-сахарозный агар) по Благовещенской Е.Ю (2015). Результаты. Установлено, что в Приморском крае наибольшую распространенность среди болезней земляники закрытого грунта получили серая гниль, фитофтороз и фузариоз. Возбудитель фитофтороза был предварительно определен как Phythophtora cactorum (Lebert &. Cohn) Schröd, серой гнили - Botrytis cinerea, фузариоза - Fusarium oxisporum Schlecht. ex Fr. f. sp. fragariae Winks et Williams. Эффективными препаратами сдерживания вредоносности и распространения грибных заболеваний являются Гумат К, Агат-25К, Свитч 62,5 Wg, Тельдор 50 WG. В результате принятых мер, распространение болезни снизилось до 40%, урожайность повысилась в 1,5 раза.

Земляника садовая, фитофтора, серая гниль, фузариоз, зооспоры, фунгициды, приморский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140250317

IDR: 140250317 | УДК: 634.75:632.1/.4:631.544(571.63) | DOI: 10.18619/2072-9146-2020-5-103-107

Текст научной статьи Болезни земляники закрытого грунта в Приморье

Земляника садовая (Fragaria x ananassa Duch.) – одна из наиболее популярных и широко распространен- ных ягодных культур в мире. На ее долю приходится свыше 70% общемирового производства ягод. Валовое производ- ство земляники в мире постоянно растет и в настоящее время составляет более 4 млн т ягод в год [1,2,3,4].

Одной из причин низких урожаев земляники являются потери продукции от грибных болезней, наиболее вредоносными из которых являются пятнистости листьев – белая ( Mycosphaerella fragariae Tul. / Ramularia tulasnei Sacc.) и бурая ( Diplocarpon eeearliana Ell.et Ev / Marssonina fragariae Kleb.), мучнистая роса ( Sphaerotheca macularis Wallr.ex Fr.ssp. fragariae Jacz.), серая гниль ( Botrytis cinerea Pers.) [8].

Все они приводят к значительным потерям урожая (до 60% и более), и ухудшают товарные качества плодов. Резкие колебания температуры, сумм осадков, влажности вызывают стрессы у растений, способствует снижению активности защитных механизмов земляники и приводит к более сильному поражению ее патогенами [9].

Максимальное их проявление совпадает с разными фазами развития растений: белая пятнистость – с цветением и плодоношением, бурая – с плодоношением и закладкой урожая будущего года. Вредоносность пятнистостей усугубляется их комплексным проявлением во время вегетации земляники.

К числу наиболее широко распространенных и вредоносных заболеваний земляники в условиях юга России относятся мучнистая роса Sphaerotheca macularis Wallr. ex Fr., серая гниль, фитофтора, фузариозное увядание, вертициллез, ризоктониоз, антракноз [8].

Массовое развитие мучнистой росы происходит во время цветения и плодоношения, а также во второй половине лета. Патоген поражает все надземные части растений. На нижней стороне листьев появляется малозометный белый налет. Листовая пластинка загибается кверху

«лодочкой». Ягоды недоразвиваются, становятся уродливыми, покрываются восковым налетом [10].

Возбудитель серой гнили паразитирует на культуре круглогодично при температуре 0-30 и даже 35°С (оптимальная – около 20°С). Способствует развитию болезни теплая и влажная погода. Поражаются листья, цветоносы, цветки и плоды. Заражение ягод земляники происходит во время цветения путем внедрения гриба в тычинки, лепестки и чашечки цветков. Поражения цветка приводит к его «ожогу» в виде сплошных или локальных побурений. При более сухой погоде инфекция переходит в скрытую бессимптомную покоящуюся стадию вплоть до начала созревания ягод. В этом состоянии она не доступна действию фунгицидов. Потери урожая ягод от серой гнили, по данным Н.А. Холод в отдельные годы составляют 60 % и более [8].

Особенно вредоносно фузариозное увядания земляники. Его отличает специфическая этиология – участие в патогенном процессе комплекса разных видов грибов рода Fusarium , различающихся по биологическим свойствам и адаптированных к определенным условиям среды. В одних случаях патоген вызывает быстрое угнетение и гибель растений (трахеомикозное увядание), в других - только нарушение физиологических процессов. Довольно часто фузариоз протекает без видимых симптомов, что связанно со способностью отдельных видов Fusarium развиваться преимущественно внутри тканей; при этом растения нормально плодоносят[11].

Среди патогенов, поражающих корневую систему растений землянки, известны возбудители вертициллеза – Verticillium spp, ризоктониоза – Moniliopsis solani Kuhn. /Rhizoctonia solani Kuhn., фузариоза – Fusarium spp, антракноза – Colletotrichum aсulatum Simmonds [12].

Антракнозная гниль рожков земляники, вызываемая несколькими видами грибов из рода Colletotrichum, приводит к внезапному увяданию и гибели растений. Патоген опасен тем, что после заражения растений может длительное время не проявлять себя. Возбудитель антракноза выживает в почве и остатках растений до 9-6 месяцев в умеренном климате, но быстро погибает в тропиках и субтропиках[12].

Антракнозом поражаются практически все органы растений земляники. От пораженных листьев и усов заражаются цветки и плоды. Цветки при этом выглядят обожженными и отмирают. Через тычинки гриб проникает в цветоложе завязи. Чашечки плодов обесцвечиваются. На незрелых плодах возникают одиночные и групповые вдавленные темнобурые до черных пятна диаметром 1,5-3 мм. Засыхая, они приобретают шоколадно-бурый оттенок. На зрелых плодах наблюдаются вдавленные, с отчетливым краем округлые, вначале бронзово-бурые, затем чернеющие пятна твердой сухой гнили. Семянки темнеют, поражения конусообразно распространяется внутрь ягоды на глубину 1см на незрелых плодах появляются вдавленные шоколадные мокнущие, затем некротизирующие пятна. При наличии влаги пораженные зоны ягод покрываются коростой лососево-розового или желтого цвета. В сухую погоду больные ягоды ссыхаются, или мумифицируются[8].

По мнению С.Е. Головина, виды из рода Fusarium на землянике садовой выступают как вторичные патогены и паразитируют на ослабленных растениях. Частота встречаемого патогена относительно низкая – 16,7-22,2%. От микозов корней земляники погибает до 80 % урожая, а выпады растений в маточных насаждениях составляют 1/3 и более [5, 13].

Основной источник распространения корневых и прикорневых гнилей – зараженный посадочный материал, в котором возбудитель может сохранять долгое время в покоящихся стадиях. Поэтому фитосанитарный контроль продукции растениеводства, особенно импортируемого посадочного материала, играет важную роль [12].

Корневые гнили малины и земляники, вызываемые возбудителями рода Phytophthora , являются малоизученными болезнями этих культур. В видовом составе возбудителей фитофторозов малины и земляники насчитывается более 10 видов. Исключительно вредоносной болезнью этих культур является гниль корней, вызываемая карантинным объектом Ph. fragariae Hickm [13]. Представители рода Phytophthora являются источниками скоротечных форм увядания внешне здоровых растений, связанных с появление некроза рожков. Возникновения указанных процессов, в первую очередь, объясняется высокой вредностью данных возбудителей, способных вызывать гибель от 40 до 78% растений земляники за вегетационный период. Также на эффективность производства здорового посадочного материала влияют фитофторозы, ухудшающие его фитоса-нитарное качество. Это и определило цели нашего исследования.

Целью данного эксперимента было установить видовой состав болезней земляники садовой закрытого грунта в Приморском крае и выработать рекомендации по мерам борьбы с ними.

Материалы и методы

В исследовании использовали посадочный материал земляники сорта Кабрилла, любезно предоставленный частными тепличными хозяйствами Приморского края.

Землянику садовую выращивали на кокосовом субстрате, при 14-часовом световом дне и влажности 75%, через систему орошения вносили комплексные азотно-фосфор-но- калийные удобрения (NPK для земляники: N – 46%; P – 14 – 19,5 %; K – 44%) из расчета 20 – 30 г/1 м2 в течение периода вегетации.

Фитопатологические обследования и сбор проводили по стандартной методике Левитин М.М. (2016) [14].

Листья с симптомами поражения закладывали на влажную камеру до появления воздушного мицелия и активного спороношения. После чего в условиях стерильного бокса кусочки мицелия со спорами переносили на питательную среду.

Для дифференцирования видов фитофторы, способных заразить землянику садовую, использовали среды Сабуро, Чапека, морковно-сахарозный агар, как это рекомендовано в методиках. Наиболее благоприятным оказался морковно-сахорозный агар, поскольку на нём формировались характерные для Phythophtora cactorum (Lebert &. Cohn) Schrцd ооспоры и зооспорангии.

Небольшие фрагменты пораженных частей растения предварительно обеззараживали в спирте или 0,5% растворе гипохлорита натрия в течение 2-5 минут, промывали несколько раз стерильной водой и обсушивали фильтровальной бумагой. Затем их раскладывали в стерильные чашки Петри или пластиковые контейнеры на увлажненную фильтровальную бумагу и инкубировали в течение 3-7 суток при 22…25°С. Параллельно проводили выделение возбудителя на различные агаризованные среды. Для этого из поверхностно-обеззараженных тканей (пораженной вторичной коры, побегов или листьев) стерильным скальпелем вырезали небольшие фрагменты (размером 2 мм), которые асептически переносили в чашки Петри на агаризованную среду. Чашки Петри инкубировали при 22-25°С в течение 310 суток до появления спороношения гриба.

Определение патогенов проводили методами микроскопирования и пассажирования чистой культуры на дифференциальных средах (среда Хелла, морковно-сахарозный агар) с использованием определителя Благовещенской Е.Ю. (2015) [15]. Дифференциаторами выступали нистатин и ампициллин. Окраску проб выращенной культуры проводили по методам Ожешко и Циля-Нильсена. Определение культур проводили под микроскопом Levenhuk D740T, осна- щенным фотонасадкой Levenhuk 5,3 мПкс, при x60. Количество спор фитопатогенов подсчитывали в камере Горяева по стандартной методике с целью определения инфекционной нагрузки на растение.

Результаты и обсуждение

В наших исследованиях наибольшую распространенность получили серая гниль, фузариоз и фитофтороз.

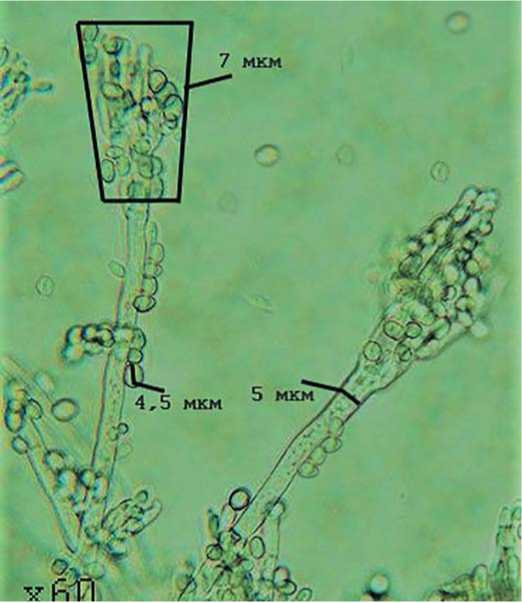

Возбудитель серой гнили земляники был определен как Botrytis cinerea – аморфная стадия развития, несовершенный гриб. Относится к классу Гифомицеты ( Hyphomycetes ), порядку Гифомицеты ( Hyphomycetes ), семейство Мониливые ( Moniliacea ). Гифы мицелия серо-оливковые или бесцветные, толщиной 4,0–10,0 мкм. Конидиеносцы хорошо развиты, слегка окрашенные с маленькими зубчиками в местах прикрепления конидий. Размер конидиенос-цев: 300–2000х6,0–23,0 мкм. Конидии округлые, вытянутые, дымчатые, одноклеточные, сидят скученными головками. Размер 9,0–17,5х6,5–10,0 мкм. Склероции неправильной формы, серовато-белые, в последствии черного цвета с бугорчатой поверхностью, диаметром от 2 до 7 мм [16], что мы и наблюдали в наших пробах (рис.1).

Симптомы заболевания проявлялись по всему растению,

Рис. 1. Гифы мицелия B. cinerea с конидиеносцами (фото авторов) Fig. 1. Hyphas of B. cinerea mycelium with conidiophores (photo by authors)

чаще всего поражались ягоды. На любом месте созревающего плода, обычно около чашечки или в месте соприкосновения с другими плодами, формировалась гниль. Зараженные ткани бурели, но оставались твердыми и сохраняли свою форму, при дальнейшем развитии болезни теряли вкус и аромат, усыхали и мумифицировались. На листьях образовывались крупные, расплывчатые, темносерые или бурые пятна, во влажную погоду на них также формировался серый налет. На самых нижних листьях появлялись крупные, неправильной формы, водянистые серо-бурые пятна [16].

При высокой влажности на всех пораженных органах растений образовывался обильный серый, рыхлый мицелий и большие черные склероции.

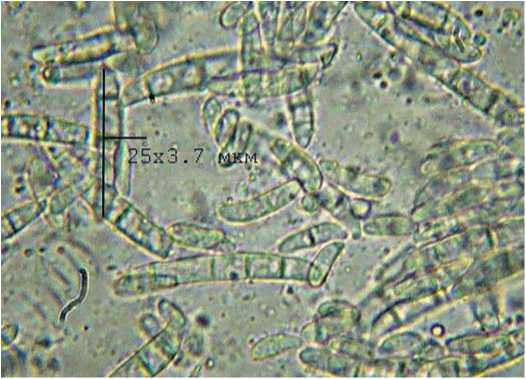

Фузариозное увядание земляники было вызвано Fusarium oxysporum Schlecht. ex Fr. f. sp. fragariae Winks et Williams. Мицелий воздушный, пленчато-паутинистый, невысокий, окрашен в различные оттенки розово-лилового цвета. Макроконидии вертеновидно-серповидные, эллиптически изогнутые, имеют одинаковый диаметр на протяжении большей части своей длины, со сравнительно тонкой оболочкой, к основанию сужающиеся, с 3-5 перегородками: с тремя – 25–40Ч3,7–5 мкм, с пятью – 30–50Ч3–5 мкм. Микроконидии образуются в мицелии, нередко в ложных головках, всегда обильные. Хламидоспоры обильные, промежуточные и верхушечные, гладкие или шероховатые, одно- или двуклеточные, неокрашенные, часто имеются склероции [17] (рис. 2).

Рис. 2. Макроконидии F. oxysporum (фото авторов)

Fig. 2. Macroconidia of F. oxysporum (photo by the authors)

По нашим наблюдениям, заболевание проявлялось в течение всей вегетации.

В растение Fusarium oxysporum попадает через корни, развивается в них, выделяя большое количество токсических веществ, приводящих к отмиранию сосудов. Корневая шейка загнивает, в месте отмирания проявляется белорозовый налет. На поперечных срезах больных растений мы наблюдали потемневшие участки проводящих сосудов. Первые признаки на листьях проявлялись в виде некрозов по краям и слабого увядания пораженных долей листа. Черешки и листья постепенно бурели, становились темно – коричневыми и отмирали. Пик болезни достигался к фазе налива и созревания ягод, когда у растения повышалось потребность в питательных веществах и воде [17].

Возбудитель фитофтороза был определен как Phythophtora cactorum (Lebert &. Cohn) Schrцd.

Мицелий P. cactorum состоит из длинных, ветвящихся, прямых и изогнутых гиф. Нередко они отходят под прямым углом и слегка вздуты в местах ответвлений, 4–7 мкм тол-

Рис. 3. Ооспоры P. cactorum (фото авторов)

Fig. 3. Oospores P. cactorum (photo by the authors)

щиной. Хламидоспоры образуются в большом количестве, терминальные и интеркалярные, шаровидные, бесцветные или желтоватые, 19,0–53,5 мкм в диаметре. Спорангиеносцы простые или симподиально-разветвлен-ные, одиночные или пучками. Зооспорангии овальные, лимоновидные, обратно-грушевидные, иногда несимметричные, размером 20–55Ч17–46 мкм. Ооспоры шаровидные, 20-30 мкм в диаметре, бесцветные и желтоватые с оболочкой 1-2 мкм толщиной [18] (рис.3).

Симптомы заболевания проявлялись на всех частях растений: ягодах, бутонах, цветках, соцветиях. Поражались верхушки и точки роста, как в годы с высокой влажностью, чему способствовало несоблюдение хозяйством температурного режима.

Зараженные растения отставали в развитии. Нижние листья розеток желтели и увядали, и кустики быстро гибли, образуя куртины. На продольном срезе лжестебля и корневой шейки наблюдалось формирование некроза различной интенсивности с побурением тканей. Поврежденные участки отличались твердой консистенцией и не крошились. Некротические пятна формировались на цветоносах, черешках листьев и листовых пластинках (рис. 4).

Рис. 4. Некротические пятна P. cactorum на листовой пластине и черешке земляники (фото авторов)

Fig. 4. Necrotic spots of P. cactorum on the leaf blade and strawberry petiole (photo by the authors)

Ягоды поражались на всех этапах развития. На зеленых развивались бурые пятна, на зрелых – обесцвеченные участки. Пораженные ткани размягчались, и при повышенной влажности на них развивался нежный мицеллярный налет (рис. 5). Заражено при этом оказалось более 80% посадок,

Рис. 5. Мицеллярный налёт P. cactorum на ягодах земляники (фото авторов) Fig. 5. Micellar plaque of P. cactorum on strawberries (photo by the authors)

потери урожая составили более 90%. Был сделан вывод об эпифитотии.

Для ликвидации и лечения зараженных растений нами были рекомендованы следующие меры:

-

1. Устранение старых, сухих и больных листьев, цветков, ягод, вплоть до ликвидации пораженных растений.

-

2. Предпосадочное смачивание корней в растворах биопрепаратов Гумат К (15 г/л) и Агат-25К (7 г/л), с целью иммунизирования растений путем формирования неспецифической системной устойчивости к возбудителям болезней, а также к ряду неблагоприятных факторов окружающей среды.

-

3. Обработка по вегетации триходермином (15 г/5л) не менее четырех раз за период.

-

4. Обработки фунгицидами Свитч 62,5 WG (флудиоксо-нил 250 г/кг и ципродинил 375 г/кг) в норме 0,75 кг/га перед цветением и 0,75-1 кг/га после массового цветения, Тельдор 50 WG (фенгексамид 500 г/кг) в норме 0,8 кг/га. Обработки было рекомендовано осуществлять в фазе отрастания листьев и выдвижения цветоносов, в позднем периоде от начала обособления бутонов до цветения вместе с внесением минеральных удобрений. В фазу после цветения и до конца сбора ягод необходимо своевременно

уничтожались поврежденные болезнями плоды. Последнее опрыскивание фунгицидами может проводиться после сбора урожая.

В результате принятых мер, распространение болезни снизилось до 40%, урожайность повысилась в 1,5 раза. До обработки указанными препаратами сбор ягод с теплицы составил 200 ц/га при ожидаемой в планах экономического развития норме в 2000 ц/га, после проведенных мер и обработок, рекомендованных нами, сбор урожая повысился до 300 ц/га, наметилась тенденция на оздоровление посадочного материала, и в перспективе достижения норм сбора урожая.

Заключение

Таким образом, в тепличных хозяйствах Приморского края преимущественно распространена Phythophtora cactorum (Lebert &. Cohn) Schrцd, а также Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum Schlecht. ex Fr. f. sp. fragariae Winks et Williams, что требует подтверждения молекулярно-генетическими методами. Эффективными препаратами сдерживания вредоносности и распространения грибных заболеваний являются Гумат К, Агат-25К, Свитч 62,5 WG, Тельдор 50 WG.

Об авторах:

Olga A. Sobko – associate scientist of the field crops breeding and genetic research laboratory,

Anastasia S. Didora – associate scientist of the field crops breeding and genetic research laboratory,

Natalia G. Boginskaya – associate scientist of the field crops breeding and genetic research laboratory,

Natalia V. Matsishina – Cand. Sci. (Biology), senior researcher of the field crops breeding and genetic research laboratory,

-

• Литература

-

1. Айтжанова С.Д., Андронова Н.В., Орехова Г.В. Адаптивный и продуктивный потенциал новых сортов и отборов земляники. Главный агроном. 2010;(1):35-38.

-

2. Куликов И.М. Пути повышения производства ягод в Российской Федерации. Плодоводство и ягодоводство России. 2009;(22):3-12.

-

3. Куликов И.М., Метлицкий О.З. Производство плодов и ягод в мире Достижения науки и техники АПК. 2007;(9):10-13.

-

4. Метлицкий О.З., Метлицкая К.В., Зейналов А.С., Ундрицова И.А. Основы защиты растений в ягодоводстве от вредителей и болезней. М.: ВСТИСП, 2005. 380 с.

-

5. Александрова Г.Д. Десять лучших сортов земляники и клубники. М.: АСТ; СПБ.: Астрель, 2005. 158 с.

-

6. Говорова Г.Ф., Говоров Д.Н. Земляника: прошлое, настоящее, будущее. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 348 с.

-

7. Самойленко Н.А. Пути совершенствования промышленного возделывания земляники садовой в Северном Причерноморье. Автореф. … дис. д-ра с.-х. наук. 2003. 23 с.

-

8. Холод Н.А. Болезни земляники на юге России. Защита и карантин растений. 2013;(10):28-30.

-

9. Андронова Н.А. Наследование устойчивости к белой пятнистости в гибридном потомстве земляники садовой. Плодоводство и ягодоводство России. 2019;(56):106-111.

-

10. Чухляев И.И. Садовая земляника и клубника. М.: Росагропромиздат , 1988.

-

-

11. Козаева М.И. Мониторинг фузариозной инфекции у различных сортов земляники. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016;(4-5):30-31.

-

12. Кащиц Ю.П. К изучению видовой структуры патогенного комплекса корневых гнилей в агроценозе земляники на территории Краснодарского края. Плодоводство и виноградорство России. 2017;(45):131-139.

-

13. Головин С.Е., Копина М.Б. Определение чувствительности зондов для диагностики фитофторозов малины и земляники при постановке ПЦР «в реальном времени». Плодоводство и ягодоводство России. 2018;(55):246-249.

-

14. Левитин М.М. Сельскохозяйственная фитопатология: учебное пособие для академического бакалавриата. М.:Издаельство Юрайт, 2016. 281 с.

-

15. Благовещенская Е.Ю. Фитопатогенные микромицеты: Учебный определитель. USSR. 2015. С.240.

-

16. Пидопличко Н.М. Грибы – паразиты культурных растений. Определитель Том 2. Грибы несовершенные. К.: «Науковая думка», 1977. 300 с.

-

17. Г.Ф. Говорова, Д.Н. Говоров Грибные болезни земляники и клубники. Монография. Из-во «Проспект», 2016. 151 с.

-

18. Frank L.Howard. Antidoting toxin of Phytophthora cactorum as means of plant desease control. Science. 1941;94(2441):345.

48 с.

Список литературы Болезни земляники закрытого грунта в Приморье

- Айтжанова С.Д., Аңцронова Н.В., Орехова Г.В. Адаптивный и продуктивный потенциал новых сортов и отборов земляники. Главный агроном. 2010;(1):35-38.

- Куликов И.М. Пути повышения производства ягод в Российской Федерации. Плодоводство иягодоводство России. 2009;(22):3-12.

- Куликов И.М., Метлицкий О.З. Производство плодов и ягод в мире. Достижения науки и техники АПК. 2007;(9):1О-13.

- Метлицкий О.З., Метлицкая К.В., Зейналов А.С., Ундрицова И.А. Основы защиты растений в ягодоводстве от вредителей и болезней. М.: ВСТИСП, 2005. 380 с.

- Александрова Г.Д. Десять лучших сортов земляники и клубники. М.: АСТ; СПБ.: Астрель, 2005. 158 с.

- Говорова Г.Ф., Говоров Д.Н. Земляника: прошлое, настоящее, будущее. М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2004. 348 с.

- Самойленко Н.А. Пути совершенствования промышленного возделывания земляники садовой в Северном Причерноморье. Автореф.. дис. д-ра с.-х. наук. 2003. 23 с.

- Холод Н.А. Болезни земляники на юге России. Защита и карантин растений. 2013;(10):28-30.

- Андронова Н.А. Наследование устойчивости к белой пятнистости в гибридном потомстве земляники садовой. Плодоводство и ягодоводство России. 2019;(56):106-111.

- Чухляев И.И. Садовая земляника и клубника. М.: Росагропромиздат, 1988. 48 с.

- Козаева М.И. Мониторинг фузариозной инфекции у различных сортов земляники. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016;(4-5):30-31.

- Кащиц Ю.П. К изучению видовой структуры патогенного комплекса корневых гнилей в агроценозе земляники на территории Краснодарского края. Плодоводство и виноградорство России. 2017;(45):131-139.

- Головин С.Е., Копина М.Б. Определение чувствительности зондов для диагностики фитофторозов малины и земляники при постановке ПЦР "в реальном времени". Плодоводство и ягодоводство России. 2018;(55):24б-249.

- Левитин М.М. Сельскохозяйственная фитопатология: учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Издаельство Юрайт, 2016. 281 с.

- Благовещенская Е.Ю. Фитопатогенные микромицеты: Учебный определитель. USSR. 2015. С.240.

- Пидопличко Н.М. Грибы - паразиты культурных растений. Определитель. Том 2. Грибы несовершенные. К.: "Науковая думка", 1977. 300 с.

- Г.Ф. Говорова, Д.Н. Говоров Грибные болезни земляники и клубники. Монография. Из-во "Проспект", 2016. 151 с.

- Frank L.Howard. Antidoting toxin of Phytophthora cactorum as means of plant desease control. Science. 1941;94(2441):345.

- DOI: 10.1126/science.94.2441.345-a