Болгарский геологический феномен

Автор: Юдович Я.Э., Ветошкина О.С., Кетрис М.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (170), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128987

IDR: 149128987

Текст статьи Болгарский геологический феномен

С. н. с.

М. П. Кетрис

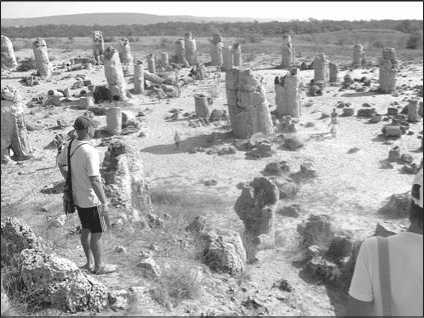

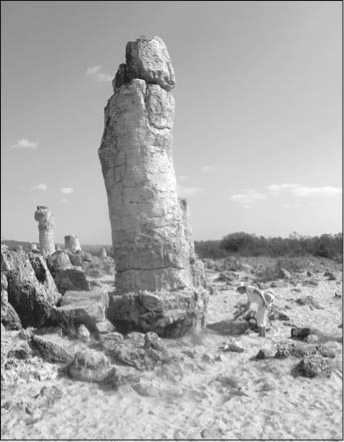

B 18 км западнее приморского болгарского города Варны, по обеим сторонам шоссе Варна—София, расположен замечательный туристический объект, который называется по-болгарски «Побитите камъни» («Вбитые камни» — буквальный перевод с турецкого «Dikili tash»), а также «Каменный лес» — название, которое в туристической книжице почему-то дают только на английском, немецком и французском языках, но не на русском. Это скопление удивительных каменных столбов — цилиндрических известковых колонн высотой до 5—8 м и диаметром 0.6— 2.25 м, как правило пустотелых — трубообразных (рис. 1—3). Не удивительно, что древние люди поклонялись этим, откровенно фаллическим символам (рис. 4), а в наши дни знаменитая слепая прорицательница Bанга уверяла доверчивых слушателей, что она-де подза- ряжалась энергией, излучаемой каменными столбами…

Pиc. 1. Южная часть Центральной группы каменных столбов — туристический объект. Характерный вид группы каменных столбов, поразительно напомина-

ющих стволы деревьев

В сентябре 2008 г. на отдыхе в туристическом комплексе «Св. Константин и Св. Елена» нам посчастливилось принять участие в экскурсии на «Побитите камъни» и порадоваться тому, что в цифровом фотоаппарате нет пленки, которая может закончиться! Ибо хоте- лось снимать и снимать это чудо

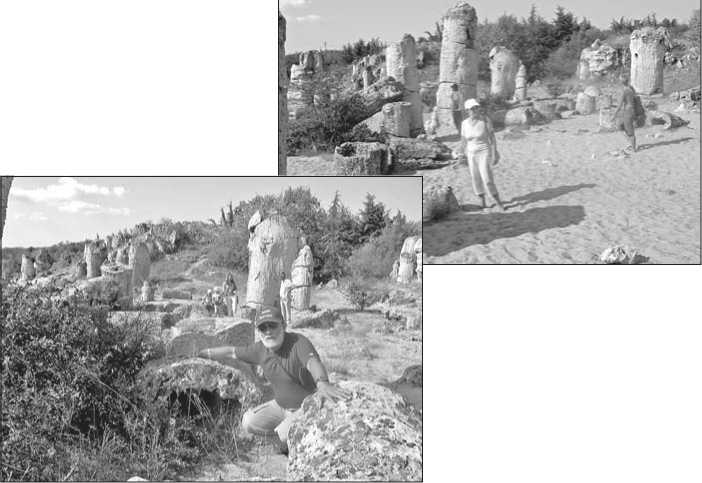

Pиc. 2, 3. Хорошо видно, что столбы трубообразны — полые внутри. (На переднем плане М. П. Кетрис, Я. Э. Юдович)

природы безостановочно, хотя мы и понимали, что профессиональные фотографы давно сделали это лучше нас…

В действительности объект, куда возят туристов, — это лишь один из шести аналогичных нижнеэоценовых объектов («групп») в ок- рестностях Варны — так называемая Центральная группа. Группы располагаются в узкой (1 км) пустынной полосе длиной 30 км — между селами Аврен на юге и Боново на севере. В каждой группе болгарские геологи [3, с. 7— 31] выделяют более компактные скопления столбов — «площади». Всего ими закартировано 18 таких площадей со сближенными колоннами. Например, посещаемая туристами Центральная группа разделяется лентой шоссе Bар-на—София на большую Южную площадь и маленькую Се- верную, а самая крупная Белославская группа, расположенная к ЮВ от Бело-славского озера, включает шесть площадей, на которых, к счастью для геологов, обнажаются различные горизонты разреза нижнего эоцена.

Болгарский геологический феномен изучается уже около 175 лет, и, как всегда в геологии, выдвинута не одна генетическая гипотеза: авторы после- дней книжки, отец и сын Иван и Чавдар Начевы [3], насчитали их около десятка! По свидетельству Зд. Илиева и др. [10], первые сведения о Вбитых камнях появились в заметке военного коррес-

Pиc. 4. Не удивительно, что столбы откровенно фаллического облика были предметом поклонения древних людей

пондента С.Теплякова еще в 1833 г., а первые гипотезы об их генезисе также датируются 19-м столетием (две публикации Spratt, 1856 и две — Toula, 1890, 1892). C 1937 г. этот природный памятник объявлен в Болгарии охраняемой территорией; соответствующий государственный документ дополнялся в 1938, 1973, 1981 и 1995 гг. К сожалению, карьерная разработка песков к северу от г. Белослава привела к утрате многих каменных колонн.

Об этом феномене писали в 1963 г. и в нашей «Природе» [1], а всего насчитывают около 60 публикаций. Среди авторов, трактовавших данный феномен или ему подобные, без достаточных оснований называют и Чарлза Дарвина, описавшего в отчете о своем путешествии на «Бигле» (1831—1836) «каменную гору» в местности Bald Heald в ЮЗ Австралии, состоящую из цилиндрических столбов известкового песчаника. По уверению Кр. Заха-риевой-Ковачевой [2, с. 365], опубликованное в 1875 г. на французском языке дарвиновское описание «напълно въспроизвежда на нашите «Побити камъни ». На самом деле в русском тексте книги Дарвина написано следующее [5, с. 377]: «Однажды я сопровождал капитана Фиц-Роя на Болд-Хелд; место это упоминается многими мореплавателями, где одни якобы видели кораллы, а другие — окаменелые деревья, стоящие в таком же положении, как в свое время росли. На наш взгляд, слои здесь образовались из нанесенного ветром тонкого песка, состоящего из крохотных окатанных частиц раковин и кораллов; песок постепенно покрывал ветки и корни деревьев, а также множество наземных моллюсков. Затем все это отвердевало вследствие того, что туда просачивались известковые вещества, а цилиндрические полости, оставшиеся после разложения дерева, точно так же были заполнены твердым псевдо-сталактитовым камнем. В настоящее время дождь и ветер уносят более мягкие части, а потом слепки корней и ветвей деревьев выходят на поверхность и производят обманчивое впечатление мертвого леса».

Из дарвиновского описания очевидно, что Кристина Захариева-Кочи-ева поторопилась выдать желаемое за действительное — болгарские каменные столбы, находящиеся в нормально-морских (а не наземных) отложениях, никаких корней или ветвей не име- ют, а сходство их со стволами деревьев — не большее, чем у любого столба с округлым сечением.

В наиболее обстоятельном современном исследовании Ивана и Чавда-ра Начевых подчеркнуты следующие диагностические признаки каменных столбов [3]:

-

1. Это единичные простые, реже сдвоенные и осложненные боковыми выростами вертикальные цилиндрические карбонатные столбы и/или группы таких столбов, размещенные в рыхлых бескарбонатных кварцевых песках и алевритах. Судя по одинаковым палеонтологическим остаткам, столбы явно сингенетичны с вмещающими породами и ни в коем случае не могут трактоваться как постседиментационные «конкреции» [2, с. 365].

-

2. Текстура столбов имеет характерную поперечную зональность: прочную сильно карбонатизирован-ную периферию, сложенную карбонатным песчаником или алевролитом (со всеми переходами к песчанистому или алевритовому известняку), и рыхлую сердцевину, сложенную такими же бескарбонатными песками и алевритами, как и вмещающие породы. В современном гипергенезе эта сердцевина выветривается, и в результате образуется внутренняя полость, а столбы превращаются в трубы ( каковыми они скорее всего и были первоначально — добавим от себя! ). Впрочем, некоторые группы особо толстых столбов имеют не круглое, а полигональное сечение.

-

3. Субстратом столбов является твердый известковый хардграунд на приподнятых участках былого песчаного морского дна ( добавим от себя: но отнюдь не ископаемая почва, чего следовало бы ожидать, будь столбы окаменелыми деревьями! ). Перекрывается вся «столбоносная» дикилиташ-ская свита ипрского возраста (около 51—52 млн лет назад) пластами литорального, сублиторального или неритового нуммулитового известняка.

-

4. Процесс формирования карбонатных столбов на протяжении ипр-ского века раннего эоцена несколько раз повторялся. Так, в Белославском карьере удается в разрезе мощностью 40— 45 м наблюдать уникальную картину: пять горизонтов (уровней) со столбами высотой до 10 м и диаметром до 2, иногда — до 6 м. В других же местностях обнажаются только некоторые из этих уровней — чаще только два верх-

- них. Уровни разделяются мелководными нуммулитовыми известняками.

-

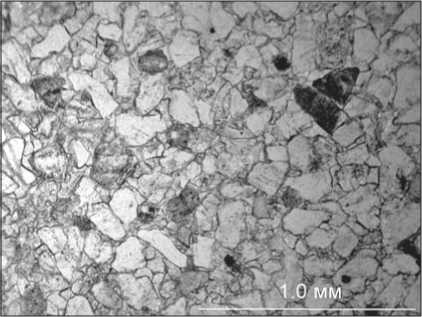

5. Карбонатное вещество в столбах — биогенное. Под микроскопом оно образует два морфотипа: темный интерстициальный микробиально-водорослевый микрит (с реликтами клеток цианобактерий или водорослей) и более поздний светлый микроспарит с примесью терригенных зерен.

-

6. Важной особенностью (ранее не замеченной) столбов в «промежуточной фациальной зоне», т. е. средней между северной, относительно более глубоководной (существенно терригенной), и южной — более мелководной (более карбонатной) — является широкое развитие в нижних частях столбов биоморфных образований — карбонатных строматолитов, сферических и гроздьевидных онкоидов (размерами до 20 см) с концентрической зональностью и трубчатых ихно-фоссилей — карбонатных выполнений по ходам червей-аннелид. Рассмотрев 11 (!) предложенных ранее гипотез о генезисе столбов, Начевы все их отвергли и предложили свою. Они сочли возможным сопоставить столбы с «микроатоллами» и назвали болгарский феномен так: «Варненские бактериально-водорослевые колонны».

2. Все минерализованные (карбонатом, кремнеземом, сульфидами) деревья, даже если в них уже совсем не осталось органического вещества, сохраняют реликты структуры замещенной древесины (чаще всего только периферии ствола — его коры). Здесь же, как показано всеми исследователями и как видно и в наших образцах (рис. 5— 7), столбы сложены отнюдь не псев-доморфной минерализацией, а самой настоящей осадочной породой — в данном случае, известковым кварцевым песчаником (или песчанистым известняком). Каким образом нормальная осадочная порода может полностью заместить ствол, не оставив никаких следов от его былой текстуры, — непонятно. Представить этого никак нельзя.

Однако даже эта ультрасовременная концепция, в которой учтены новейшие палеонтологические данные (строматолиты, онкоиды, ихнофоссилии) не отвечает на главный вопрос: почему же эти «микроатоллы» имеют такую поразительно правильную трубообразную форму?

Наиболее соблазнительно было бы считать столбы окаменевшими деревьями, в пользу чего высказался наш известный палеонтолог Л. Ш. Давиташвили [1]. Казалось, что его соавтор, болгарская палеонтологиня Кр. Захариева-Кова-чева в 1969 г. нашла решающую улику древесной природы столбов: в одном из столбов во внутренней полости (которая часто бывает пустой) ей удалось обнаружить остаток минерализованного ствола болотного кипариса, наиболее близкого к виду Taxodium distichum R i ch. Итак, природная загадка разгадана? Все столбы — суть окаменелые деревья прибрежных эоценовых болот (например, затопленные морской трансгрессией): просто в них древесная ткань полностью сгнила, и от нее не осталось никаких следов. К сожалению, эта соблазнительная идея находится в серьезном противоречии с фактами:

1. Минерализованные «леса» отнюдь не являются редкостью [6]. Однако они «растут» на субстрате, который представляет собою углистую породу — ископаемую почву. Например, в разрезе нижнемеловых угленосных отложений Кангалас-ского мыса нами было задокументировано до десятка горизонтов ископаемых почв с «растущими» на них пеньками — либо углефициро-ванными, либо минерализованными карбонатом [7]. Но болгарские каменные столбы, как уже сказано, «растут» на морском известняковом хардграунде. Предположить же (что допускал, в частности, Давиташвили), что это были громадные водоросли (а не деревья) — опять-таки нельзя: почему же они минерализовались в форме труб?

Но если это не деревья, то что же? Одна любопытная идея на этот счет уже выдвигалась — столбы трактовались как трубы былой разгрузки метана. Однако Начевы об этой идее высказались в английском резюме своей книжки весьма пренебрежительно: «The methane-derivative hypothesis is an idea without any scientific grounds» [3, с. 106]. Между тем нельзя не видеть известного сходства Болгарского феномена с «Покинутым городом» (Lost City) на Срединно-Атлантическом хребте, где карбонатные трубы-башни высотой до 60 м сформированы низкотемпературными водородно-метановыми «вентами», ге-

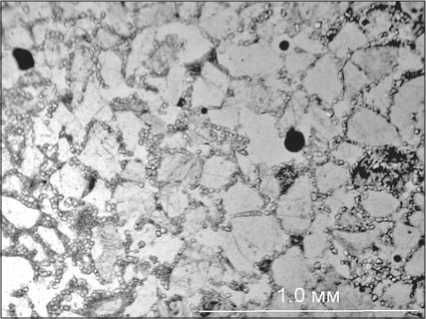

Pиc. 5. Микроструктура столбов. Угловатые зерна кварца и полевого шпата скреплены кристаллическим (спаритовым) кальцитовым цементом базального типа. Обр. 1, с анализатором

Pиc. 6. Микроструктура столбов. Менее карбонатная порода: цементация контактового типа — мелкие зерна карбоната развиваются только на контактах зерен.

Обр. 2, без анализатора

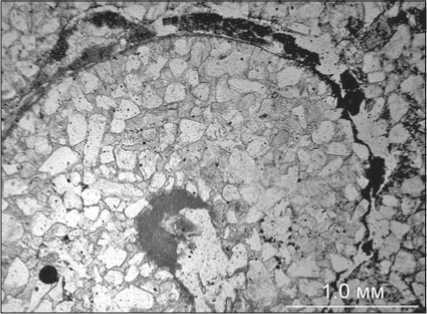

Pиc. 7. Странные кольца карбоната в карбонатном песчанике — возможно, это «микротрубы» внутри большого трубообразного столба? Обр. 3, с анализатором

нерированными абиогенным процессом серпентинизации подстилающих гипербазитов [11]. Отличить нормально-морской карбонат от метаногенного можно с помощью изотопного анализа карбонатного углерода: если карбонатное вещество столбов является обычным морским, то оно должно иметь нормальный изотопный состав углерода, т. е. величину δ13Cкарб = 0±2 ‰.

Чтобы проверить эту идею, во время посещения с тургруппой Южного поля Центральной группы каменных столбов в сентябре 2008 г. мы отобрали три кусочка карбонатного песчаника из трех разных столбов1. Шлифы показали вполне однотипную картину — карбонатные песчаники, в которых угловатые обломочные зерна кварца и полевого шпата скрепляются кальцитовым цементом двух типов — базального (рис. 5, 7) и контактового (рис. 6). Помимо карбонатного цемента (преимущественно спаритового, микрита мы здесь не видим) здесь попадаются раковинки фораминифер, а также удивительные кольцевые карбонатные образования — возможно, «микротрубы» (?) (рис. 7).

Изотопный анализ карбонатного вещества осуществила О. С. Ветошкина на масс-спектрометре Delta V Advantage, используя метод Continiuos Flow, с применением устройства про-боподготовки Gas Bench II. Образцы разлагались концентрированной орто-фосфорной кислотой по стандартной методике. Для определения изотопного состава Скарб и Окарб использовали СО2, полученный при растворении кальцита при 80 оС в течение 1 часа. В качестве лабораторного рабочего стандарта использовали СО2 со значениями δ 13C = –50.2 ‰ (PDB) и δ 18O = –4.0 ‰ (SMOW). Лабораторный стандарт калибровали по международному аттестованному стандарту KN-2. Настройка и работа прибора и регистрация данных осуществлялись в автоматическом режиме под контролем компьютерной системы с программным обеспечением ISODAT NT. Результаты приведены в таблице в единицах PDB для углерода и в единицах SMOW — для кислорода. Погрешность воспроизводимости параллельных определений составляет 0.1 ‰ по углероду и 0.2 ‰ по кислороду.

Как видно в таблице, породы должны аттестоваться как псаммо-мергели, содержащие 35—40 % карбонатного вещества, представленного чистым кальцитом. Изотопный анализ двух образцов показал исключительно легкий углерод, который невозможен даже для диагенетического карбоната, обогащенного биогенным легким изо-

Фазовый химичеcкий cocтав (%) и изотопный cocтав* карбонатного углерода и киcлорода в трех образцах из каменных cтолбов Центральной группы (Южный учacток)

|

Образец |

Н.о. |

CO 2 |

СaO |

MnO |

Fe 2 O 3 |

MgO |

P 2 O 5 |

8 13 C, %о (PDB) |

8 18 0, %о (SMOW) |

|

1 |

64.00 |

15.19 |

18.97 |

0.02 |

0.09 |

0.59 |

0.006 |

–31.34±0.04 |

28.36±0.06 |

|

2 |

74.95 |

10.58 |

13.40 |

<0.02 |

<0.05 |

<0.5 |

0.009 |

–5.77±0.06 |

20.26±0.04 |

|

3 |

61.51 |

15.70 |

20.52 |

<0.01 |

<0.05 |

<0.5 |

0.042 |

–23.27±0.04 |

26.47±0.05 |

*Каждая цифра — среднее из двух определений.

топом 12 С. Такой состав могут иметь только карбонаты, образовавшиеся при окислении метана по схеме: СН4 + О2= СО2; СО2+ Н2О = Н2СО3; СО32- +Са2+ = СаСО3. В обр. 2 карбонатный углерод, очевидно, имеет смешанную природу — нормально-морскую и метаногенную.

Когда Ольга Савватьевна Ветошкина осенью 2008 г. делала изотопные анализы, мы не подозревали о том, что нас уже опередили! Редактор Трудов геологического общества Болгарии прислал нам свежее сообщение Евы де Бувер с бельгийскими и болгарскими коллегами, где были приведены изотопные анализы карбонатов каменных столбов [8], опубликованные ими еще в 2006 г. в престижном Sed. Geology, в которых значения δ 13Cкарб достигали —44.5 ‰ [9] с сильными вариациями (до 8 ‰) в пределах одного столба.

Примеров современного (или очень недавнего) образования изотопно-легких метаногенных карбонатов известно уже немало. Так, как отмечают Э. М. Прасолов и др. [4], в зонах современной подводной разгрузки флюидов на морское дно импульсно поступает катагене-тический («термогенный») метан с величинами δ 13C в диапазоне от —30 до —50 ‰. В местах этих сипов формируются карбонаты, представляющие смесь нормального морского карбоната с δ 13Cкарб около 0 и сильно изотопно облегченного карбоната, образованного при окислении метана. Вследствие этого средний изотопный состав углерода таких карбонатов резко аномален и близок к —40, достигая такого фантастического значения, как —46.2 ‰. В нижней части шельфа в СЗ части Черного моря на глубине 230 м обнаружены известковые образования высотой до 4 м, располагающиеся над выходами метана. Они образованы бактериями-археями, разрушающими метан. По существу, это как бы «бактериальные рифы» [12].

Могла ли быть территория морского дна раннеэоценового моря в окрестностях Варны зоной разгрузки метановых флюидов? На наш взгляд, это вполне вероятно. Во-первых, такая идея подтверждается расположением некоторых столбов — строго «по линейке», что возможно в случае поступления метана по разломам. Начевы описывают такую картину в Страши-мировской группе, а также на Бело-славской—западной площади [3, с. 101—102]. Во-вторых, согласно их палеогеографической реконструкции, площадь со столбами находилась в зоне перехода от шельфа (на севере) к предгорному Куло-Обзорскому прогибу (на юге) — перед воздымающимся Балкано-Альпийским орогеном.

Не имея достоверной геологической информации, мы все же рискнем предположить, что на границе шельфа и прогиба вполне могла существовать система глубинных разломов, по которым происходила струйная разгрузка метана. В местах разгрузки метана формировались оазисы жизни: здесь селились колониальные цианеи, маты которых сформировали слоистые постройки-строматолиты; пошли в рост колонии архей-метанотрофов, которыми в свою очередь питались нанопланктон, донные фораминиферы и нуммулиты. При обильном бактериально-водорослевом питании у основания колонн (каналов разгрузки метана) охотно селились двустворки и губки; свежий карбонатный осадок энергично перерабатывался чер-вями-аннелидами, извлекавшими из него остатки органики. В целом «метановый» механизм формирования каменных столбов выглядит достаточно правдоподобным (а Ева де Бу-вер с коллегами [8, 9] в нем вообще нисколько не сомневаются) .

Остается одно темное пятнышко на этой красивой картине: найденный Кристиной Захариевой-Ковачевой реликт ствола таксодиевых. Непонятно: как его согласовать с метановой гипотезой? Аналогичный вопрос как-то задавали себе наши офицеры — герои великой повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»: « Как это мы смогли победить немцев? Ведь они были намного нас сильнее ». И отвечали на этот вопрос чисто по-русски: « А <∙∙∙> его знает…».

По правде говоря, и в нашем случае трудно придумать иной ответ...

Сердечно благодарим профессора Софийского университета Грету Марковну Ескенази за помощь с болгарской литературой. Канд. г.-м. наук Наталья Юрьевна Никулова помогла нам сфотографировать шлифы. Редактор Трудов Болгарского геологического общества Радослав Наков любезно прислал нам две статьи, в том числе и самую свежую публикацию болгарско-бельгийского коллектива [8].

Список литературы Болгарский геологический феномен

- Давиташвили Л. Ш., Захариева-Ковачева Кр. Загадка «каменного леса» в Болгарии // Природа. 1963. № 9. С. 90-91.

- Захариева-Ковачева Кр. Отново по въпроса за «Каменната гора» (Дикилиташ) в околностите на Варна // Спис. Бълг. геол. друж-во. 1969. С. 30, № 3. С. 364-368.

- Начев И. К., Начев Ч. И. «Побитите камъни» - бактериално-водораслови колони. София: Артик-2001. 110 с.

- Прасолов Э. М, Лохов К. И., Логвина Е. А.и др. Происхождение карбонатов в районах современной подводной разгрузки флюидов по данным изотопной геохимии (Черное и Охотское моря, Кадисский залив) // Региональная геология и металлогения. 2006. № 28. С. 158-173.

- Чарлз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». М.: Мысль, 1976. 453 с.