Болотный погоныш Palugalla gen. n. (Ralliformes, Aves)

Автор: Балацкий Николай Николаевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 691 т.20, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152380

IDR: 140152380

Текст статьи Болотный погоныш Palugalla gen. n. (Ralliformes, Aves)

В таксономических классификациях малый погоныш Rallus parvus Scopoli, 1769 занимает неопределённое место. В семействе пастушковых Rallidae Rafinesgue, 1815 он находился в следующих родовых таксонах: Rallus Linnaeus, 1758; Porzana Vieillot, 1816, где и сегодня фигурирует в большинстве классификаций (Степанян 2003; Коблик и др. 2006; Балацкий 2009; Архив БВИ 2011; Denis Lepage 2011); Zapornia Leach, 1816 (Sharpe 1897). На волне молекулярно-генетических исследований имеется попытка возрождения родового таксона Limnocorax Peters, 1854, группу видов которого в результате сходных остеологических признаков (Olson 1973) в недалёком прошлом перевели в родовой таксон Amaurornis Reichenbach, 1852. В результате малый погоныш вместе с некоторыми другими видами Porzana и Limnobaenus Sunde-vall, 1873 оказались в таксоне Limnocorax (Boyd 2011). Таким образом, без надлежащего сравнительного анализа прижизненных признаков пастушковых предполагались родственные отношения малого погоныша с типовыми видами разных родов, но в основном с погонышем – Porzana (Rallus) porzana (Linnaeus, 1766).

На основе музейных коллекций НГКМ и ЗМ ИСиЭЖ СО РАН (Новосибирск), публикаций (Кошелев, Чернышов 1980; Джусупов 1997; Курочкин, Кошелев 1987; Сотников 1995; Ручкин 1998; Bradshaw 1993; Christie et al . 1996; Makatsch 1976; Schönwetter 1961), электронных ресурсов и личных материалов мной осуществлён сравнительный анализ прижизненных признаков малого погоныша. Результаты показали существенные различия в анализируемых признаках между P. parva и P. porzana , что послужило основанием для описания нового родового таксона – Palugalla gen. n.

Род Болотный погоныш – Palugalla Balatzki, gen. n.

Диагноз

Строение и размеры. Мелкие с мягким оперением пастушковые птицы общей длиной менее 200 мм и массой тела до 75 г. Уплощённое с боков тело имеет высокую грудину и узкий таз. Шея средней длины, голова небольшая. Клюв средних размеров – 16-20 мм, сжатый с боков, несколько короче головы Надклювье по высоте вдвое превышает под-клювье и в вершинной части слегка изогнуто книзу, а его кончик прикрывает подклювье. Ноздри в виде узкой щели. Ноги сильные с длинными пальцами, длина цевки до 33 мм. Фаланги пальцев округлые, удлинённые, оканчивающиеся коротким слабоизогнутым когтем, средний палец длиннее цевки. Крылья укороченные, длиной до 110 мм; первостепенных маховых 10; формула крыла 2>3>1>4>5>... Хвост мягкий, клиновидный, рулевых 12, средние рулевые самые длинные; длина хвоста 50-60 мм. В окраске оперения хорошо выражен половой диморфизм.

Окраска самца в брачном наряде . Верх головы тёмно-бурый. Затылок, задняя часть шеи, спинная сторона – рыжевато-оливковобурые с продольными чёрными и белыми полосами вдоль спины. Лоб, уздечка, полоса над глазом, бока головы, горло, зоб, грудь и брюшко однотонные – тёмно-голубовато-серые. Подхвостье и задняя часть брюшка тёмно-серые с белыми и бурыми поперечными полосками. Верхние кроющие крыла оливково-бурые. Нижние кроющие крыла и подмышечные голубовато-серые. Маховые тёмно-бурые. Рулевые тёмно-бурые с оливково-бурыми каймами. Радужина глаз ярко-красная. Клюв зелёный, в основании – красный. Ноги желтовато-зелёные.

Окраска самки в брачном наряде . Верх головы тёмно-бурый. Затылок, задняя часть шеи, спинная сторона – буровато-рыжие с продольными чёрными и белыми полосами вдоль спины. Уздечка, полоса над глазом, бока головы – светло-серые. Ушная область и зоб – буроватые. Горло белое. Грудь и брюшко розовато-охристые. Подхвостье и задняя часть брюшка серовато-охристые с белыми и бурыми поперечными полосками. Верхние кроющие крыла оливково-бурые. Нижние кроющие крыла и подмышечные буровато-серые. Маховые тёмнобурые. Рулевые тёмно-бурые с оливково-бурыми каймами. Радужина глаз красная. Клюв зелёный, в основании – розовый. Ноги желтоватозелёные.

Окраска взрослых птиц в зимнем наряде . Подбородок и горло белые, на сером фоне брюшка выделяются рыжеватые вершинные каймы. Темя темно-бурое и заметно темнее спины, брюшко бледноохристое; у самки бока головы и уздечка серее, чем у самца. Радужина глаз красная. Клюв зелёный, в основании – розовый. Ноги буроватозелёные.

Птенец и молодая птица. Пуховой наряд образован густым мягким чёрным пухом с зеленоватым металлическим отливом. На затылке просматривается кожа красного цвета. Клюв светло-розовый, половина основания подклювья чёрная. Радужина глаз серовато-бурая. Ноги тёмно-серые. Масса тела 5-6 г. В гнездовом наряде передняя часть шеи, горло и бока головы белые или грязно-белые. Спина олив- ково-бурая с белыми продольными пестринами. Брюшко и грудь светлоохристые с бурыми поперечными пестринами. Подхвостье чёрное с белыми пятнами. Клюв розовато-серый с чёрным кончиком. Радужина глаз красно-бурая. Ноги чёрные.

Линька . Последовательность смены нарядов: пуховой – гнездовой (первый зимний) – промежуточный – брачный (окончательный) – зимний (окончательный). Полная годовая линька взрослых птиц происходит после гнездования в июле-сентябре. Маховые и рулевые перья выпадают одновременно, и птица становится неспособной к полёту. Предбрачная частичная линька происходит на зимовках, и заканчивается до прилёта на места гнездований.

Распространение . Перелётные птицы. В репродуктивный период держатся и гнездятся преимущественно в средней полосе Евразии от центральной Европы до Обского бассейна в Западной Сибири. Отдельные гнездовые находки известны южнее: Северная Африка, Средняя Азия и бассейн Тарима в Китае (Степанян 2003). Зимуют в области Средиземного моря, в Африке до Судана и Уганды, в Аравии, Месопотамии, Афганистане, северо-западной Индии.

Биология размножения, оология . Населяют разные биотопы от пустынь до средней тайги, включая антропогенный ландшафт. Предпочитают различные водоёмы с густой растительностью, как на равнине, так и в горах. Гнездятся отдельными парами. Гнездо строят на воде, в заломе густых зарослей надводных растений или подвешивают на стеблях тростника или ивы над водой. Гнездо в виде небольшой чаши, сложенное из стеблей и листьев тростника, рогоза и других водно-болотных растений. Размеры гнезда: диаметр 100-200, высота 80150, диаметр лотка 80-160, глубина лотка 20-90 мм. Откладка яиц в апреле-июле. В кладке 5-11 яиц. Размеры яиц ( n = 145): 27.5-33.5× 19.0-23.0, в среднем 30.4×21.7 мм. Масса свежих яиц 6.3-8.7, в среднем 8 г. Масса скорлупы яиц 0.46-0.65, в среднем 0.53 г. Форма яиц яйцевидная с несколько вытянутым тупым полюсом. Скорлупа охристосерая или зеленовато-серая, покрытая густым рисунком из ржаворыжих штриховидных пятнышек. Кладку насиживают самка и самец. Инкубация 20-21 сут. Тип развития птенцов – полувыводковый.

Типовой вид: Rallus parvus Scopoli, 1769, Annus I Historico-Natu-ralis, p. 108, Каринтия.

Синонимы: Rallus mixtus Picot de la Peirouse, 1799; Rallus paludo-sus Hermann, 1804; Gallinula foljambei Montagu, 1813; Gallinula minu-ta Montagu, 1813; Rallus peyrousei Vieillot, 1819; Ortygometra olivacea Stephens, 1824; Gallinula minuta Brehm, 1831; Gallinula minutissima Brehm, 1831; Ortygometra minuta Keyserling et Blasius, 1840; Porzana minuta Bonaparte, 1842; Porzana parva illustris Gavrilenko, 1926; Por-zana parva (Scopoli, 1769); Limnocorax parva (Scopoli, 1769).

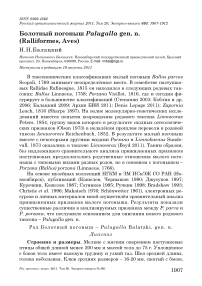

Взрослые особи, птенцы и яйца Porzanaporzana (слева) и P. parva (справа)

Дифференциальный диагноз . Виды Palugalla gen. n. резко отличаются от видов Porzana птенцовыми признаками, оологией, морфологией и окраской клюва (см. рисунок). Окраска клюва птенца

Palugalla gen. n. в раннем возрасте имеет однотонный светло-розовый цвет, тогда как у птенца Porzana клюв трёхцветный: красный, чёрный и на конце – молочно-белый. Скорлупа яиц у видов Palugalla gen. n. покрыта густым коричнево-рыжим рисунком из многочисленных штриховидных пятнышек с размытыми краями, тогда как у видов Porzana скорлупа яиц покрыта редким тёмно-коричневым рисунком из отдельных округлых пятен с хорошо очерченными краями. Кроме этого, виды Palugalla gen. n. имеют более стройные пропорции тела, иной характер линьки и окраски оперения.

Таксономические замечания . Таксон Porzana , несомненно, остаётся полифилетичным и является наиболее сложным в таксономии. В настоящее время он включает от нескольких видов до 14-18 ныне живущих пастушков, образ жизни которых изучен недостаточно. Вдобавок к этому, в некоторых классификациях к видам Porzana безосновательно включены виды из родовой группы Limnobaenus – погоныши красноногий L. fuscus (Linnaeus, 1766) и большой L. paykullii (Ljungh, 1813), у которых другие птенцовые признаки и оология (Нейфельдт 1970; Наши данные). Поэтому возможность проведения полной ревизии входящих в род Porzana видов затруднена. По комплексу сходных признаков (оология, птенцы, экстерьер и окраска оперения молодых и взрослых птиц, протекание линьки) следует переместить в родовой таксон Palugalla политипичного погоныша-крошку Porzana pusilla (Pallas, 1776).

Структура Palugalla , gen. n.

Семейство Пастушковые Rallidae Rafinesque,1815

Подсемейство Настоящие пастушки Rallinae Rafinesque,1815 Род Болотный погоныш Palugalla Balatzki, gen. n.

Palugalla parva parva (Scopoli, 1769) Малый погоныш Palugalla pusilla pusilla (Pallas, 1776) Погоныш-крошка Palugalla pusilla intermedia (Hermann, 1804)

Palugalla pusilla mira (Riley, 1938)

Palugalla pusilla mayri (Junge, 1952)

Palugalla pusilla palustris (Gould, 1843) Palugalla pusilla affinis (J.E. Gray, 1846) Palugalla pusilla obscura (Neumann, 1897)

В заключение следует подчеркнуть, что полная подмена в таксономии приоритетных зоологических исследований исключительно молекулярно-генетическими методами, по-моему, не способствует построению естественной классификации птиц, которая изначально основана на прижизненных и палеонтологических признаках. К большому сожалению, за молекулярно-генетическими реконструкциями нам не дано увидеть ни самих птиц, ни естественных границ нижних таксонов. Генетические исследования, как показывает практика (Панов 2011), не способны учитывать видимые стороны жизнедеятельности птиц, а также наиболее важные признаки в таксономии – оологические и птенцовые.