БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ САМАРЫ В ПЕРИОД ВЛАСТИ КОМУЧА В 1918 г.

Автор: Горшенин Александр Владимирович

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Привлекая неопубликованные документы Государственного архива Российской Федерации, Самарского областного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области, а также опубликованных источников, в представленной статье автор анализирует деятельность подпольного большевистского комитета, действовавшего в Самаре в период установления в ней власти членов Комуча в июне–октябре 1918 г. Предпринимается попытка установить основные мероприятия в деятельности подпольщиков, установить участников и определить успешность их работы.

Гражданская война в России, история, Комуч, Самара, Самарская губерния, Чехословацкий корпус, Большевки, Чехословацкие легионеры

Короткий адрес: https://sciup.org/140300795

IDR: 140300795 | DOI: 10.34830/SOUNB.2023.40.54.001

Текст научной статьи БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ САМАРЫ В ПЕРИОД ВЛАСТИ КОМУЧА В 1918 г.

В 2023 г. исполняется 105 лет с момента захвата Самары легионерами Чехословацкого корпуса. При их силовой поддержке в губернии была установлена власть членов Всероссийского комитета Учредительного собрания (Комуч), разогнанного в начале 1918 г. В состав Комуча входили разношёрстные политические силы, которых объединяла их антибольшевистская направленность. Сразу после захвата Самары в июне 1918 г. и вплоть до бегства чехов в октябре того же года правительство Комуча проводило активную люстрацию по отношению к коммунистам, бывшим советским работникам и лицам им сочувствующим. Несмотря на жестокие расправы, в городе организуется и на протяжении этих четырех месяцев власти Комуча существует большевистское подполье.

История мятежа Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. и захвата ряда городов, находившихся ранее под властью большевиков, довольно тщательно начала прорабатываться уже в 1930-е гг. С одной стороны, этот сюжет рассматривался в рамках истории Гражданской войны в России, так как данный мятеж стал отправной точкой открытого противостояния внутри страны. Здесь можно упомянуть общие работы по истории Гражданской войны в целом по России1, и в частности по Поволжью2.

С другой стороны, начинается активная проработка данной тематики в рамках специальных исследований, посвящённых мятежу Чехословацкого корпуса и его ликвидации3. Большое внимание уделялось региональному аспекту деятельности чешских легионеров в Самаре в работах Ф.Г. Попова4.

В советской историографии также обращали внимание на деятельность отдельных коммунистов по организации подполья в Самаре. Но в значительной части публикаций большее внимание акцентировалось на разгроме власти Комуча5, а также на репрессивных мерах по отношению к большевикам-подпольщикам, нежели на их конкретной деятельности в тылу у чехов6.

Статьи

Деятельность коммунистов в период пребывания у власти Комуча рассматривается в обобщающих работах по истории Гражданской войны в Поволжье7 и конкретно в Самарской губернии8.

В постсоветской историографии тематика изучения деятельности Комуча и легионеров Чехословацкого корпуса становится актуальной в ряде исследовательских работ. Историками рассматривается идейно-политическая составляющая Комуча9, реконструируется структура власти этого образования и его политическая деятельность10, а также воссоздаётся деятельность Чехословацкого корпуса11.

В связи со сменой методологической парадигмы изменился и вектор в изучении истории революций и Гражданской войны в России. Большинство авторов целью своих исследований ставят изучение различных вопросов, связанных с политическими оппонентами большевиков. Но это не означает, что все вопросы, связанные с деятельностью советских работников в рассматриваемый период, были окончательно изучены в советской историографии. Краткий обзор основных публикаций по данной теме показал малую изученность деятельности большевистского подполья в Самаре в период господства в регионе членов Комуча (июнь – октябрь 1918 г.). Нами уже предпринималась попытка воссоздать деятельность коммунистов-трамвайщиков в том числе и в рассматриваемый период12.

Целью данного исследования является реконструкция облика большевистского подполья в Самаре, занятой чехословаками, определение его состава и анализ основных направлений деятельности в июне – октябре 1918 г.

Для достижения этой цели нами были использованы опубликованные источники, изданные труды, а также неопубликованные документы Государственного архива Российской Федерации, Самарского областного государственного архива социальнополитической истории и Центрального государственного архива Самарской области.

Ещё за несколько дней до падения Самары губком РКП(б) наметил группу товарищей, которая в случае сдачи города должна была перейти на нелегальное положение. Руководить группой было поручено члену губкома от Иващенковской организации П.П. Антропову. От Иващенково в группу должны были войти – А.П. Данелюк и И.В. Лехин, от Самары – М.О. Авейде, С.И. Дерябина и др. По поручению губкома М.М. Хатаевич, работавший в штабе охраны, передал П.П. Антропову бланки паспортов, печати и необходимые документы.

Статьи

Средства для организации конспиративных квартир и других нужд подполья вручили М.О. Авейде13.

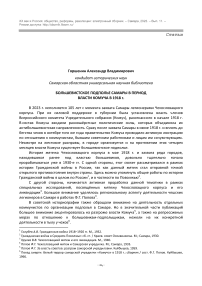

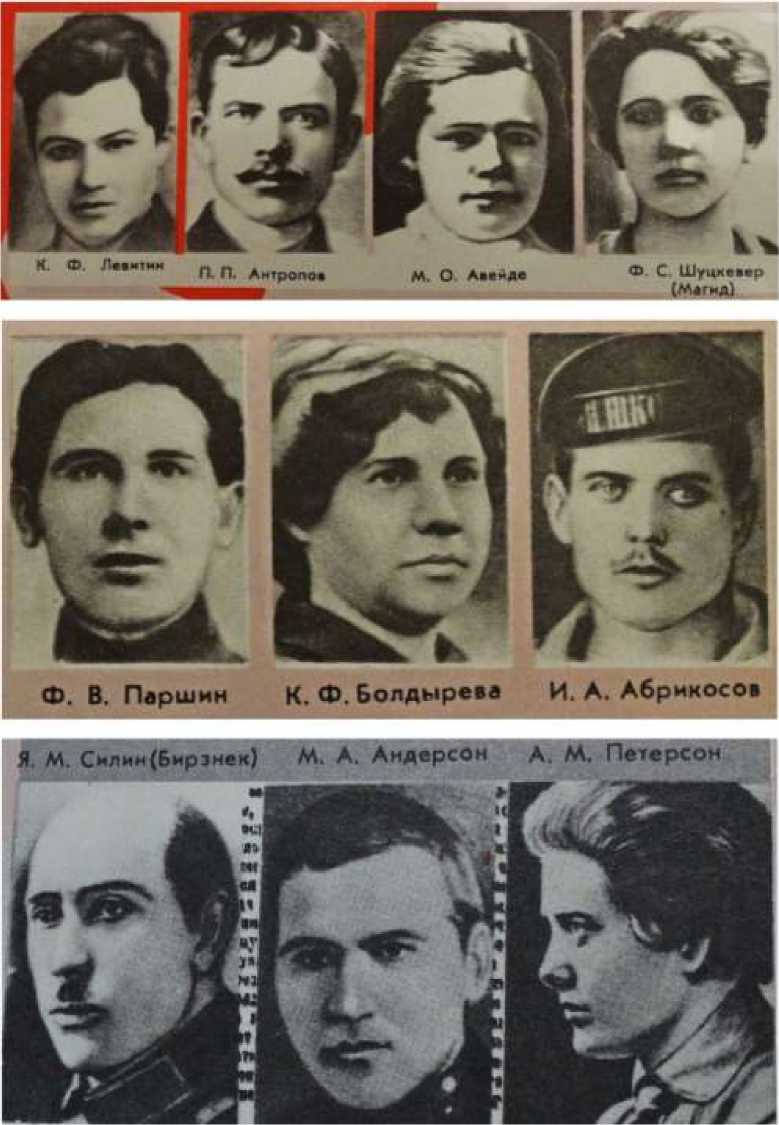

Члены Самарского подпольного комитета большевиков при Комуче в 1918 г.

Статьи

Примерно тогда же М.О. Авейде вызвала участницу Агитаторской группы молодёжи О. Мерзлову в горком и передала ей большой, пуда на два, узел с партийными документами. Унести его молодой девушке было не по силам, поэтому наняли легкового извозчика, который отвёз её домой. Впоследствии часть этих документов из-за массовых обысков ей пришлось уничтожить14.

Во время обороны города горком партии вместе с его лидером В.В. Куйбышевым эвакуировался в Симбирск. В городе остался П.П. Антропов, М.О. Авейде, ставшие лидерами подпольного комитета, действовавшего в условиях террора чехов. Некоторое время у М.О. Авейде находилась партийная касса, из которой оказывалась помощь семьям убитых красноармейцев и на средства которой лечили раненых большевиков. М.О. Авейде очень рисковала, оставшись в Самаре, так как её все знали как ярую большевичку. Как вспоминал один партийный товарищ, Мария Оскаровна рассказывала ему, что в день захвата Самары чехословацкими легионерами соседи-мещане обсуждали вопрос, убить её или нет. Решили не убивать: «Больно она хороший человек»15. При падении Самары товарищи предлагали ей укрыться на даче, находившейся на 7-ой версте Семейкинского шоссе (ныне Московское шоссе), но она отказалась16.

Уже в первый день власти Комуча М.О. Авейде взяла на себя ряд обязательств как член подпольного комитета. В день захвата Самары она была дома. К ней на квартиру в ужасе от всего пережитого пришла О. Мерзлова, которая несколько дней, не щадя своих сил, трудилась на перевязочном пункте, помогая раненым красноармейцам. После сдачи города она покинула перевязочный пункт и стала пробираться к М.О. Авейде. Оказавшись у неё, девушка горько расплакалась, считая, что революция погибла и советская власть не вернётся. О. Мерзлова рассказала своей наставнице о самосуде над Ф.И. Венцеком и судьбе других убитых товарищей. М.О. Авейде успокоила девушку. Она поручила ей пойти по больницам, моргам и часовням разыскивать раненых и убитых большевиков. Вместе со своей подругой А. Стрельцовой О. Мерзлова отправилась выполнять это задание17.

Уже к вечеру 8 июня 1918 г. девушки обнаружили раненых большевиков Е. Картукова и М. Хатаевича в Шихобаловской больнице. Авейде стало известно, что последнего разыскивала чешская разведка. Поэтому его, раненого, срочно забрали из больницы и поместили под фамилией Якубовича в отдельную комнату частного родильного дома врача Шаргородского, где он находился продолжительное время. По указанию Авейде О. Мерзлова не раз его навещала18.

К этой работе очень быстро присоединились другие юноши и девушки из бывшей Агитаторской группы молодёжи. В связи с тем, что в первые дни после падения Самары оставленные для подпольной работы или не успевшие эвакуироваться партийцы не могли показываться на улицу, ребята поддерживали связь между ними и подпольным комитетом.

Статьи

Также молодёжь помогала отыскивать в больницах раненых членов партии, а затем их оттуда «выкрадывать», чтобы спасти от чешских карателей. Многие из «выкраденных» скрывались за городом на дачах или в специально вырытых ямах, пока не удавалось найти для них квартиры. Ребята приносили туда пищу, лекарства и перевязочный материал, так как многие были ранены19.

Мария Оскаровна Авейде оказывала помощь оставшимся партийцам, которые вынуждены были скрываться, помогала заключённым в тюрьме, семьям отсутствующих товарищей20. Ф. Шуцкевер более развёрнуто характеризует деятельность М.О. Авйеде сразу после захвата Самары: «В городе остались семьи товарищей без всяких средств к существованию. В эти дни ужасов, всеобщей растерянности и подавленности бешеную энергию развернула Мария Оскаровна. Пренебрегая опасностями (её всякий знал в городе как коммунистку), она стала организовывать первую элементарную помощь. Денежные средства были оставлены губкомом заблаговременно, организации же – никакой. Авейде и заменила в те дни недостающий центр. Её квартира осаждалась ежедневно десятками товарищей, приходивших со своими нуждами и по поручению других. По возможности они снабжались квартирами, паспортами, платьями и деньгами»21.

Группе во главе с М.О. Авейде была оставлена печать Самарского комитета партии, небольшая сумма денег и дано задание – поддерживать связь с губкомом партии и ревкомом, эвакуированными в г. Симбирск. Большевичка смогла помочь спасти А.П. Галактионова. Он не покинул Самару вместе с другими партийцами, так как ему нужно было своевременно предупредить соратников о сложившейся обстановке22. По причине массовой расправы в городе над большевиками, он вынужден был скрываться и часто менять своё местопребывание, чтобы не быть схваченным. По поручению М.О. Авейде его укрывала от чехов 19-летняя вагоновожатая трамвая П.М. Ильина. Через некоторое время на неё донесли. Она была арестована, но из-за недостатка улик отпущена с условием через каждые два дня отмечаться в участке23.

А.П. Галактионову, Ю.К. Милонову, В.П. Мяги, Н. Теплову и некоторым другим видным большевикам было крайне опасно оставаться в городе. Поэтому подпольный комитет настоятельно предложил им покинуть Самару, обеспечив всем необходимым. П.М. Ильина помогла Галактионову перебраться в с. Богдановку Самарского уезда24.

Мария Оскаровна много сил потратила, чтобы в первые дни помочь максимальному числу товарищей. Так, когда Самара была взята чехами, большевик Г. Лелевич и два его товарища, с которыми он снимал номер в гостинице «Ницца», не знали, куда им отправиться, и ждали скорого ареста. Дело в том, что они работали в Самаре всего 2,5 месяца и кроме партийных товарищей знакомых в городе не имели. Пойти им было некуда и

Статьи

помощи ждать не от кого. И в этот момент, когда они уже отчаялись, в их номер пришёл сын М.О. Авейде, Александр, с небольшой суммой денег и вестью, что им подыскивается безопасная квартира. Через некоторое время стараниями Авейде им была снята укромная комната в доме на ул. Садовой. Таким образом, трое большевиков спаслись от ареста и расправы25.

А.С. Бешенковский в июне наладил связь с К. Левитиным, выполняя при этом его поручения. В числе поручений была помощь нуждающимся семьям большевиков, а также поддержание связи с М. Авейде. Неоднократно он носил ей денежные средства26.

Функции политического Красного Креста вначале выполняла М.О. Авейде, затем к этому были привлечены ещё несколько партийцев: М.С. Бешенковская, Е.С. Коган, Б.Ф. Василевская, Е. Куликова и многие другие. Для заготовки передач заключённым воспользовались помещением столовой всеобщего еврейского комитета Бунд. Эта же столовая являлась и явочной квартирой. Заведующий столовой Родэ – бундовец, человек мягкого склада, смотрел на всё сквозь пальцы. Подозрительные посещения столовой не могли долго оставаться незамеченными, и на неё был совершён налёт27.

Как только появился подпольный комитет, было решено помогать заключённым строго конспиративно. Комитет выделил трёх своих членов в политический Красный Крест – Я. Бирзнека (Силина), М. Андерсона, Ф. Шуцкевер. Создали сеть агентов из латышей, которые инкогнито обходили квартиры по указанным адресам и оставляли деньги. Размеры пособий были скромными, но старались оказывать помощь регулярно. Комитет проводил предварительное обследование нуждающихся в помощи семей и выделял сумму в размере от 50 до 250 руб. в месяц на семью28.

После захвата Самары эвакуировавшиеся губком и ревком решили оказать подпольному комитету финансовую помощь. Для этого было направлено через линию фронта несколько большевиков с крупной суммой денег. Одним из них был В.Г. Вегнер, имевший явку к Авейде. К М.О. Авейде он прибыл в двадцатых числах июня. Она ему очень обрадовалась, так как Вегнер был первым, кто явился к ней «с той стороны», от губкома и ревкома, да ещё и с деньгами для нужд подполья. А нужда в деньгах, как она ему рассказала, была очень большая. М. Авейде выдала В. Вегнеру расписку в получении денег и, информировав о положении в Самаре, о деятельности подпольщиков, рекомендовала ему быстрее уходить, чтобы не попасть в руки к чехам29.

Отметим, что многие посланцы от эвакуировавшегося губкома не достигали подпольщиков. Так, 24 июня 1918 г. по указанию предателя были арестованы М.И. Мартынов и Н.Д. Шахов, прибывшие из Симбирска для связи с большевиками подполья30.

Статьи

В период с 8 по 24 июня 1918 г. губревком переправил сюда для организации боевых сил в тылу противника 410,5 тыс. руб., на пособия приезжающим из Самары – чуть более 37 тыс. руб.31 Стоит учитывать, что в Самаре действовало несколько подпольных групп, к тому же не все партийцы, отправленные с деньгами, достигали цели, так как некоторые были схвачены эсеровской охранкой. Поэтому подполье располагало гораздо меньшими средствами, чем указывалось в отчётах губревкома.

Что касается сумм, которыми ведал подпольный комитет, то, когда деньги были у Авейде, комитет располагал старыми деньгами 237 тыс. руб. Месячный расход выражался в 70 тыс. руб., из которых 44 тыс. руб. – семьям большевиков и 16 тыс. руб. – на помощь товарищам в тюрьме32.

Партийная касса нуждалась в пополнении, так как без этого невозможно было развёртывать дальнейшую работу в подполье. Деньги же можно было получать только за линией фронта от губкома и ревкома, так как организовать сборы или отчисления в городе было невозможно по соображениям конспиративного характера. Так как велась активная помощь товарищам, партийная касса быстро уменьшалась. К началу июля у Марии Авейде оставалось только около 5 тыс. руб.33, поэтому требовалось срочно пополнить кассу подпольного комитета.

Молодёжь приняла самое активное участие в изыскании денежных средств. Рискуя своей жизнью, пробиралась через линию фронта из Самары в Симбирск молодая девушка, портниха Е. Воронина. Вскоре она доставила подпольному комитету 30 тыс. руб. Как вспоминала сама девушка, в Симбирске В.В. Куйбышев вручил ей для конспирации каравай хлеба, в середину которого были спрятаны деньги34. За 1,5–2 месяца подпольщики города получили таким образом большую сумму – 255 тыс. руб. Через Е. Воронину была установлена связь и организована помощь деньгами и продуктами Тоцкому лагерю, где находилось до 40 тыс. пленных35.

Сразу после переворота П.П. Антропов, И.В. Лехин, П.А. Стяжкина, а затем и А.П. Данелюк поселились на даче доктора Бахарева на 4-й просеке. Она была арендована подпольным комитетом на имя подставных лиц – А.П. Ладошкиной и её дочери М.И. Ладошкиной. Сами Ладошкины проживали на улице Самарской в доме 25, где размещалась также и явочная квартира36.

При подпольном комитете существовало паспортное бюро, которым ведал Я.М. Бирзнек (Силин). Доставали документы также из беженского комитета через З. Козлову37.

Собрания и встречи подпольщиков происходили в Постниковом овраге на дачах, а в городе – в квартире М.О. Авейде, кафе, биллиардной на Советской улице (ныне Куйбышева)

Статьи

недалеко от почтамта, в еврейской кооперативной столовой, где кассиром работал большевик38.

22 июня 1918 г. группа большевиков провела нелегальное собрание в портняжной мастерской братьев Бендиш, где собралось 15 человек. На этом собрании был избран комитет в составе М.О. Авейде, П.П. Звейнека, П.П. Антропова, К. Левитина и Шренберга. Квартира Авейде превратилась в подпольный штаб партийной работы, куда шли сведения из красноармейских частей Сызрани и Симбирска. В целях установления более тесной связи с рабочими Самары, подпольщиками была организована общеобразовательная школа при союзе металлистов, в которой М.О. Авейде и Г.М. Калмансон вели занятия39. Через этих рабочих подпольщикам удавалось поддерживать более надёжную связь с товарищами40.

Подпольная группа большевиков на первых порах ставила следующие задачи своей деятельности:

-

1. Выявление партийно-советского актива, не успевшего отступить и оставшегося на территории, занятой чехами, и создание из него большевистской боевой организации для борьбы с легионерами, а также ведение пропаганды и агитации;

-

2. Организация материальной и денежной помощи товарищам, находящимся в тюрьме и других местах заключения, а также помощь их семьям;

-

3. Обеспечение паспортами, свидетельствами на право жительства всех подпольных работников, находящихся на нелегальном положении;

-

4. Сбор важнейших материалов, относящихся к деятельности Комуча, о политических настроениях рабочих и крестьян, для отправки этих данных эвакуированному губкому через связных41.

Начиная с июля 1918 г. задачи подпольщиков расширяются. Они начинают активно вести пропаганду среди рабочих, а также агитировать их выступать против мобилизации, объявленной властями Комуча в свою армию. Так, 6 июля 1918 г. по призыву большевиков железнодорожники Самары собрались возле депо, выступая против мобилизации. Сюда же пришла молодёжь призывного возраста. Основный смысл требований рабочих на этом сборе заключался в следующем: против советской власти воевать не пойдём и детей своих в армию не отдадим. На данное собрание приехал чешский комендант станции, пытавшийся убедить собравшихся, что армия создаётся для борьбы с Германией, а большевики – немецкие агенты. В ответ рабочие стали кричать, обвиняя чеха в том, что он сам продался Антанте. В итоге собравшиеся железнодорожники сбросили этого чеха в канаву с нефтью, пытаясь его разоружить. Только подоспевший чешский отряд спас коменданта от расправы и разогнал протестный митинг42.

Некоторое внимание стоит уделить характеру деятельности подпольщиков. Самарская организация в подполье была разбита на пятёрки, работа шла строго конспиративно, охватывая заводы, воинские части, учреждения. Партийные собрания проходили нелегально за городом. На летучих сходках большевики разъясняли рабочим самые злободневные

Статьи

вопросы. Большевики, подвергаясь смертельной опасности, вели организационную и разъяснительную работу в массах, распространяли листовки и газеты, вооружали рабочих и крестьян. При комитете существовало паспортное бюро, и многие подпольщики были снабжены документами, изготовленными бюро. Такими же документами снабжались освобождённые из тюрем. Подпольный губком организовал в Самаре контрразведку, в которой большую и рискованную работу выполняла революционная молодёжь43.

Налаживание подпольной партийной работы проходило трудно, особенно на первых порах. За всеми местными партийцами охотились учредиловские охранники, чиня кровавую расправу. Все связи были утеряны, и организацию нужно было ставить по сути дела заново. Местные большевики, которые по каким-либо причинам не могли при отступлении из Самары выбраться из неё и вынуждены были остаться здесь, не всегда могли установить связь с подпольным центром. Всё это способствовало тому, что в Самаре возникло несколько подпольных центров, вокруг которых группировались партийные силы. Но их было очень немного. Ещё до взятия Самары чехами партийная организация была немногочисленна, а после установления власти Комуча значительно уменьшилась44.

Некоторые партийцы, оставшиеся в городе, были не в курсе, кто был в подпольном комитете. Иногда об этом узнавали случайно. Большевик И.А. Лычев однажды на улице встретил А.П. Галактионова. Узнав А.П. Галактинова, Лычев не подошёл к нему, чтобы не навлечь подозрения. Они прошли на расстоянии друг от друга до ближайшего двора за поворотом, где А.П. Галактионов передал Лычеву важный пакет для В.В. Куйбышева45.

Ребята, занимавшиеся у М.О. Авейде в Агитаторской группе молодёжи, тоже стали участвовать в подпольной работе. Уже через несколько дней после сдачи города к К. Громову пришли Е. Куликова и Б. Василевская с просьбой помочь им найти как можно больше штатской одежды, главным образом брюк, для отряда красных, скрывавшегося где-то в лесу за дачами. К этой работе привлекли Л. Поливника и ещё нескольких ребят. Помогали молодые люди и в подпольной разведке, и по укреплению связи с Советской Россией46.

Бывший участник Агитаторской группы К.П. Громов в первый месяц после захвата Самары чехами собирал не только вещи для красногвардейцев, но и сведения о противнике для большевистского разведцентра, который помещался тогда на одной из дач на второй просеке. На эту работу выделили неизвестного для Самары некого Ломовицкого, по специальности художника, который для вида писал картины и портреты соседей по даче47. К. Громов нередко выполнял роль связного между Авейде, Левитиным и Антроповым. Также он помогал в изготовлении подложных паспортов48.

Статьи

А.И. Комарова тоже оказывала помощь подпольному комитету и принимала деятельное участие в его работе. В связи с тем, что девушка работала в магазине при Трубочном заводе, она получала задание менять крупные, тогда бывшие в ходу, керенские тысячерублёвки. Затем она разносила эти средства семьям уехавших и арестованных партийцев. Так как магазин находился на территории завода, то А.И. Комарова почти без труда проникала в отдел кадров предприятия и доставала паспорта для тех товарищей, которым надо было скрыться из Самары. Помимо этого ей поручалось встречать и провожать на явочной квартире товарищей, а также ездить в Бугурусланскую тюрьму и отвозить туда арестованным советским работникам передачи, как продовольственные, так и вещевые, умудряясь при этом передавать им и записки. Несколько раз А.И. Комарова перевозила пистолеты из города на дачу к другой ученице М.О. Авейде – А.В. Винокуровой49.

Анастасия Винокурова уже не занималась у Авейде, поэтому держала с ней связь через свою младшую сестру – Анну Винокурову, которая в тот период брала уроки у М.О. Авейде.

Однажды Анастасия Винокурова оказала большую помощь своей учительнице. Мария Оскаровна попросила её спрятать у бабушки на даче несколько человек, которых хотели расстрелять. Для бабушки она предложила легенду, что это её знакомые, которые приехали из Крыма, и пока у них нет квартиры, они хотят пожить на даче. Как вспоминала А.В. Винокурова, этих людей было четверо: студентка медфака Московского университета Циля Куль, её муж – врач Фёдор Васильевич с псевдонимом «Полярный», а также двое молодых людей – некто Вахитов и Горбушин.

Ехать такой группой было опасно. Поэтому Анастасия договорилась с этими людьми, что они с Цилей едут на извозчиках с букетами цветов в руках, а при встрече с чехами – делают весёлые улыбающиеся лица. Мужчинам следовало идти пешком, а Винокурова в определённом месте должна их встретить. В итоге все благополучно были доставлены на дачу, которая находилась на девятой просеке. Какое-то время им удалось там спокойно отсидеться. Накануне своего ареста М.О. Авейде попросила Анастасию Винокурову передать её подопечным, что на их след напали. Все четверо сели в лодку и плавали около трёх недель, чем спасли свои жизни50.

Нередко случалось так, что молодым участникам Агитаторской группы в период подполья помогали в работе их родственники, не являвшиеся большевиками. Так, мать сестёр Мерзловых, Наталья Власьевна, неграмотная женщина, имевшая в семье трёх детей-большевиков от 17 до 22 лет и сочувствующего мужа, когда было необходимо, надевала большую чёрную шаль под булавку, под неё прятала бельё или деньги и так ходила по адресам51.

Подобно матери сестёр Мерзловых, содействовали деятельности подпольного комитета и родные других членов Агитаторской группы. Так, Александр Булушев нередко

Статьи

привлекал к передачам в тюрьму свою младшую сестру Лизу, несколько передач для заключённых носила мать И. Галкина и его 12-летний брат Боря52.

Тогда тюрьма была переполнена: в одиночках сидело по 3–4 человека, а в общих камерах, рассчитанных на 16–20 человек, сидело по 50–60. Большевикам-подпольщикам становилось известно, что заключённые умирают с голоду и на прогулках едят кустики травы, сорванной в тюремном дворике. Поэтому помощь заключённым являлась одним из неотложных дел. Организована она была следующим образом: профессиональные союзы, находившиеся под влиянием большевиков, по очереди доставляли в тюрьму хлеб, закупавшийся на деньги, собранные рабочими или на партийные средства, которые хранились у Авейде и Антропова. Особенно большую помощь оказал тогда профсоюз швейников «Игла»53.

Вообще стоит отметить, что деятельность подпольного комитета к концу лета сосредоточилась в профсоюзе строителей и профсоюзе «Игла», здесь же была явочная квартира. Но чехам стало известно о роли этих организаций, поэтому была проведена облава, в ходе которой арестовали 25 членов союза строителей и 7 портных в профсоюзе «Игла». В числе арестованных оказался и активный деятель подполья – С. Груздев54.

К концу июня 1918 г. ситуация в тюрьме стала понемногу улучшаться. Начальник самарской тюрьмы в этот период жаловался, что караул, состоящий из сербов, совершенно не исполнял инструкции по военному караулу, временно утверждённый начальником штаба охраны. Службу свою они несли халатно: часовые ночью спали в растяжку на земле, а днём уходили в тень, бросая порученный пост, вступая в общение с заключёнными и покупая у них вещи. Караул не противодействовал общению арестованных с вольной публикой, сидению на окнах и пению песен. Начальник тюрьмы убедительно просил в своём донесении сменить сербский караул на любой другой55. Что было плохо для начальника тюрьмы, то хорошо для заключённых и большевиков в подполье. Благодаря такому равнодушному исполнению своих обязанностей сербами, удавалось держать связь с тюрьмой и организовывать продуктовые передачи для арестованных советских и партийных деятелей.

21 июня 1918 г. в Самаре с позволения новых властей состоялось шестое заседание рабочей конференции. На ней в числе прочих вопросов заслушаны доклады следственной комиссии Комуча о положении заключённых. Сообщалось, что обстановка в тюрьме тяжёлая. Пища очень скудная, выдавалась один раз в сутки. Большая скученность, арестованные спали на голых нарах и цементном полу. Члены комиссии отмечали, что С.И. Дерябина серьёзно больна туберкулёзом, но находится в общей переполненной камере56.

А.А. Масленников, П.А. Вавилов и А.Я. Бакаев, схваченные чехами при захвате Самары, были объявлены заложниками и содержались под конвоем в одном из помещений

Статьи

железнодорожного вокзала. 23 июня 1918 г. они были увезены на восток. В этот же день была арестована бывший комиссар призрения В.К. Адамская57.

В.К. Адамская была одной из видных женщин-партийцев Самары периода становления советской власти. За плечами этой женщины была пятилетняя каторга и несколько лет жизни на поселении в Сибири. Освобождённая в результате Февральской революции, Адамская приехала в Самару на партийную работу, где вела агитацию среди женщин и трудилась в газете «Солдат, рабочий и крестьянин». С января по июнь 1918 г. являлась первым в Самарской губернии комиссаром призрения58.

Помимо арестов большевиков, практиковалась также их дискредитация в глазах местного населения. Так, по профсоюзам был распространён слух, что бывший председатель губернского совета профессиональных союзов В.П. Мяги украл деньги союза в сумме более двух тысяч рублей59.

Коммунисты под видом беспартийных активно участвовали в Советах, профсоюзных и других общественных организациях, используя их как трибуну для разоблачения политики эсеров и меньшевиков. А в это время руководители самарского большевистского подполья, рабочий-жестянщик Пётр Павлович Антропов, сапожник Константин Филиппович Левитин, литератор Пётр Петрович Звейнек, портной Семён Иванович Груздев и Мария Оскаровна Авейде, развернули большую работу в городе60.

В первых числах июля они собрали на Коровьем острове общегородскую подпольную партийную конференцию, на которой присутствовали 13–14 человек. Здесь избрали партийный комитет в составе К.Ф. Левитина, В.И. Гершберга, М.А. Андерсона, Ф.С. Шуцкевер, С.И. Груздева, Я.М. Бирзнека (Силина), П.П. Антропова и позднее А.П. Данелюка. Это был уже второй состав комитета. Конференция наметила план борьбы против Комуча.

В ходе конференции обсудили текущий момент. Совершившийся под флагом Учредительного собрания переворот конференция оценила как победу внутренней контрреволюции, организованной при непосредственной помощи иностранных империалистов. По вопросу о практических задачах партийной организации в этих условиях конференция приняла решение вести длительную и упорную борьбу в подполье, не увлекаясь мелкими вспышками, разъяснять массам подлинное лицо эсеров и меньшевиков, разлагать тыл чехо-учредиловской армии и вести работу среди легионеров61.

Помимо подпольных партийных групп и ячеек, объединявших местных рабочих, были созданы подобные большевистские организации латышей, чехов, словаков, сербов, венгров. Эти подпольные организации вели значительную агитационную работу среди своих соотечественников62.

На одной из дач, где жили эвакуированные из Риги и Харькова партийцы-латыши, было налажено печатание нелегальных листовок. Организатором и руководителем подпольной

Статьи

типографии был Я.М. Силин (Бирзнек), печатать листовки ему помогали М. Галвынь и А. Петерсон63.

Когда после захвата Самары чехами встал вопрос о необходимости организации типографии, то Я.М. Силин (Бирзнек) и М.А. Андерсон выбрали местом её расположения деревянный дом в дачном районе на окраине тогдашней Самары (Силикатный овраг, в районе нынешней Октябрьской набережной), в котором проживала латышка-коммунистка Э.М. Петерсон-Миллер (до революции этот дом принадлежал фабриканту Гребежеву). С ней же жила её младшая сестра А.М. Петерсон64.

Оборудование для типографии предоставила латышка Э. Свекис, бережно хранившая его ещё с дореволюционных времён. Жила она тогда в Самаре на ул. Крестьянской, 95 (ныне ул. Ленинская). Забрали у неё типографские принадлежности и доставили на дачу М.Ю. Галвынь (жена Я. Силина) и А.М. Петерсон. Это были простые, но и самые удобные в условиях подполья приспособления для набора и печатания листовок. В деревянном ящике, сделанном в форме большой книги, были гнёзда для букв. Кроме шрифта, здесь имелся металлический лист для установки набора (гранка), подушка для краски и валики: один для накатывания краски на набор, другой – для тиснения листовок65.

В одной из первых листовок, напечатанных в типографии, анализировалась сложившаяся обстановка в связи с начавшимся наступлением Красной армии против интервентов и их пособников. В ней говорилось: «Адский замысел контрреволюции, поддержанный правыми эсерами и меньшевиками и проводимый в жизнь штыками наёмников … не удался. Торжеству контрреволюции в Поволжье приходит конец. Истребляя рабочих и крестьян Сибири и Поволжья, отрезав хлебную часть России от промышленного центра, буржуазия думала нанести смертельный удар рабоче-крестьянской революции. Она думала, что запуганные арестами, расстрелами, а в центре – голодом рабочие и крестьяне склонят свои головы перед контрреволюцией. Сколько ни старались правые эсеры и меньшевики затуманить сознание трудящихся – это им также не удалось… Как ни тяжела обстановка, как ни сильно давление со стороны власти… – симпатии бедноты исключительно на стороне рабоче-крестьянской власти»66. Несмотря на пристальное внимание властей города к району латышских дач и неоднократные обыски, благодаря умелой конспирации, этой небольшой группе большевиков удалось благополучно выпускать листовки на протяжении всего периода власти Комуча. Подпольная типография была обнаружена чехами лишь за несколько дней до падения своего режима.

Среди большевиков были и те партийцы, кто не скрывался, а официально работал в Самаре при чехах, но при этом вёл параллельно и подпольную работу. Один из таких примеров – вагоновожатая трамвая Ф.Л. Апраксина.

Фаина Апраксина, являвшаяся членом группы Паршина, помимо трамвайного парка, стала вести агитационную работу в казармах при Трубочном заводе среди мобилизованных белыми солдат против войны с рабочими, за отказ служить в контрреволюционных войсках

Статьи

и призывала брать оружие и уходить67. Также она собирала по городу сведения о настроениях жителей.

Но не только агитационной работой Ф. Апраксина помогала большевикам. Иногда для помощи революционерам она использовала своё служебное положение. Например, узнав, о подаче вагонов для перевозки солдат-чехов на дачи, где скрывались подпольщики, по её старанию вагоны трамвая сошли с рельс, а это время заминки дало возможность поменять местоположение68.

Тем временем власти Комуча придавали немалое значение слежке за возможным накоплением сил большевистским подпольем. Так, донесение начальника самарской уездной земской милиции в штаб охраны города от 7 июля 1918 г. содержало следующую информацию: «Организуется боевая ячейка большевиков и других тёмных сил. Собрания у них происходят на Аннаевской даче, где все поголовно вооружены, преимущественно латыши. Другое место собраний – в овраге у Волги, около татарской мечети. Собирающихся до 800 человек. Цель собраний – освободить тюрьму»69.

Регулярно новые власти города совершали рейды по предприятиям, основываясь на доносах, арестовывали тех, кто был причастен к большевикам. В середине июля контрразведке удалось арестовать нескольких большевиков, игравших значительную роль в подпольной деятельности. 18 июля был пойман Ф.В. Паршин70, возглавлявший военноразведывательную группу. А на следующий день, 19 июля 1918 г., была задержана работница швейной мастерской А.Т. Биргель71, которая была санитаркой во время обороны Самары в начале июня 1918 г. и перевязывала раненых большевиков, а после захвата города выполняла поручения членов подпольного комитета.

Для того, чтобы удержаться у власти в Самаре, Комуч создаёт целую систему чрезвычайной юстиции. Сначала вводится военный суд, затем военно-полевой суд и, наконец, чрезвычайный суд. Помимо этих учреждений, расстреливавших рабочих и крестьян по суду, с соблюдением некоторых формальностей, существовали ещё учреждения, которые расправлялись без суда: чешская контрразведка, штаб охраны и министерство охраны государственного порядка. Контрразведка находилась в особняке Курлиной, в подвале которого производились расстрелы72.

Эвакуировавшийся губком партии тоже старался вести активную деятельность. Сразу после падения Самары уцелевшие члены комитета собрались в г. Симбирске, где через некоторое время был создан ревком. После занятия Симбирска самарский ревком и временный губком действовали в Покровске. Здесь был создан агитационный отдел и агентура распространения литературы ВЦИК. Было возобновлено издание газеты «Приволжская правда» и открыта партийная школа73.

Статьи

29 августа в Саратове состоялось заседание Временного губернского комитета партии, где обсуждался ряд вопросов. В частности, большевичка Ц. Куль, приехавшая из Самары, докладывала, что в городе происходит перелом настроения рабочих в пользу советов. Относительно работы партийного комитета в Самаре она указала, что подпольная работа при Комуче может быть разбита на два периода: первый, когда подпольный комитет был чересчур доверчив, когда во главе стояла Авейде, и второй, когда новый комитет ушёл в глубокое подполье и члены его стали недоступны даже самым надёжным товарищам74.

9 сентября 1918 г. в Покровске состоялось заседание Самарского губернского комитета РКП(б). Большевичка Козлова докладывала о состоянии дел в Самаре. Городской подпольный комитет включал в себя 5 человек. Делом помощи ведала особая коллегия – Красный Крест. Комитет вёл дело слабо, не мог дать направление работе, отсутствовали силы, особенно относительно тактики. Отдельные же ячейки были сильны и крепли с каждым днём75.

В сентябре информирование губкома партии, находившегося в Покровске, о состоянии подпольной работы в Самаре было налажено регулярно. Эту связь поддерживал один из видных подпольщиков – П.П. Звейнек. Только по выявленным документам удалось установить, что он докладывал губкому о состоянии дел подпольщиков 15 и 22 сентября76. Наверняка, были сообщения и в другие дни.

Наиболее активными помощниками членов подпольного комитета были молодые юноши и девушки – участники Агитаторской группы, будущие организаторы Самарского комсомола: Е. Шнейдер, К. Симоненко, сёстры Мерзловы, Г. Гарькин, З. Шверник, Л. Поливник, А. Булышев, Л. Комарова, Н. Лидман, Ф. Апраксина, Е. Малова77.

Но не всегда всё складывалось удачно. Однажды сентябрьской ночью чешский патруль схватил молодого парня К. Симоненко. Обнаружив при нём большевистские прокламации, солдаты затащили его в подвал особняка Курлиной и стали там пытать. Однако он не выдал своих товарищей. Тогда его расстреляли78.

В сентябре 1918 г. Комуч потерял поддержку всех социальных слоёв населения города. Прежде всего пострадали заводские рабочие. Предприниматели, пытаясь наладить разваливающееся производство, начали наступление на социальные права пролетариев. В случае проявления недовольства, карательные структуры выявляли организаторов стачек и митингов и арестовывали их, остальных забастовщиков увольняли с работы. Это делалось помимо Комуча, но при его власти. Буржуазия же была недовольна тем, что новое правительство пыталось обеспечить социальную стабильность в городе за их счёт. Все другие слои городского населения были недовольны дальнейшим ухудшением своего материального положения и, прежде всего, продовольственного снабжения79.

Статьи

Чем хуже становилось положение на фронте, тем тревожнее и неувереннее делалось настроение в Самаре. Никто точно ничего не знал, но все шептались и передавали друг другу самые невероятные слухи. Говорили, что большевики не сегодня завтра войдут в город, рассказывали, что Симбирск выгорел дотла, а в Хвалынске произошёл бой, во время которого было убито пять тысяч человек. Передавали, что Троцким издан приказ, разрешавший Красной армии невозбранно грабить Самару в течение трёх дней после её занятия. Утверждали, что большевистские суда ночью подходят к самому городу и подкладывают мины под стоящие на реке пристани и пароходы80.

Слухи и паника были не случайны. Красная армия действительно прорывала оборону чешских войск. 14 сентября пала Казань, там снова была восстановлена советская власть. В связи с такими паническими настроениями и чувствуя, что нарастает недовольство населения и расширяется деятельность подпольных элементов, Комуч ужесточает свой режим. Начались даже провокации. Так, большевика Ф.В. Паршина, находившегося в заключении, обвинили в подготовке восстания заключённых Самарской тюрьмы и руководстве штабом этого восстания. 13 сентября 1918 г., согласно решению военнополевого суда, он был расстрелян с четырьмя своими товарищами81.

Приказом властей в городе вводится комендантский час: с 9 ч. вечера до 5 ч. утра запрещалось всякое движение на улицах Самары. К концу сентября уже окончательно стало понятно, что население не поддерживает деятельности Комуча и не желает за него бороться. Эсеры пытались всячески очернить большевиков, пытаясь убедить население в том, что они являются немецкими ставленниками. Но у жителей губернии было неприязненное отношение к чехам. Даже в эсеровской прессе, печатавшей настроение жителей, говорилось, что крестьяне настороженно относятся к чехам. Так как они военнопленные и в них самих видели этот «немецкий элемент». Многие говорили, что чехи большевиков прогонят, а сами Германии подчинят82. Да и воевать снова мало кто желал. Комуч не сумел найти поддержки ни у рабочих, ни у промышленников. У населения также вызывало недоумение, что много бывших стражников попало в Народную армию, милицию и на другие ответственные посты83.

Несмотря на применение контрразведывательными органами Комуча жёстких репрессивных мер по пресечению не только разведывательной деятельности сторонников Советской власти, но и большевистской агитации, информационные сводки о численности, составе и тактических планах Народной армии регулярно доставлялись в штабы красноармейских частей. В конечном счете этот фактор сыграл весьма важную роль в поражении антибольшевистских сил в Поволжье.

Список литературы БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ САМАРЫ В ПЕРИОД ВЛАСТИ КОМУЧА В 1918 г.

- Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-675. Оп. 1. Д. 32, 38.

- Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-676. Оп. 1. Д. 3.

- Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-6935. Оп. 6. Д. 221.

- Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 71. Оп. 33. Д. 327. Л. 1.

- Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Оп. 5. Д. 106, 114, 124.

- Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Ф. 651. Оп. 7. Д. 5, 100.

- Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Ф. 669. Оп. 1. Д. 705.

- Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 199, 249.

- Центральный государственный архив Самарской области. Ф. Р-1000. Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 95.

- Центральный государственный архив Самарской области. Ф. Р-1000. Оп. 3. Д. 11.

- Приволжская правда. [Самара], 1918. 30 октября (№ 38).

- Профсоюзный вестник. [Самара], 2015. Июнь (№ 6).

- Апраксина Ф.Л. Рабочие и работницы трампарка в борьбе за советскую власть // Краеведческие записки. Куйбышев, 1963. Вып. 1. С. 87–88.

- Арнольд В.Н. Здесь жила М.О. Авейде // Краеведческие записки. Куйбышев, 1979. Вып. 5. С. 82.

- Борьба за советскую власть в Самарской губернии / Писарев В.И., Медведев Е.И., Наякшин К.Я., Каревский Ф.А. Куйбышев, 1957.

- Василевская Б. Самарская организация РКП в подполье // Красная быль. 1923. № 3. С. 92.

- Галкин И.Я. На заре нашей юности. Куйбышев, 1969.

- Голубев А.В. Гражданская война 1918-1920 гг. М., 1932.

- Горшенин А.В. Большевистская группа в трамвайном парке Самары в 1915-1918 гг. // Память о прошлом – 2017. IV историко-архивный форум, посвященный 100-летию революции 1917 г. в России. Великая Российская революция: история и современность. Научная конференция (Самара, 18-20 апреля 2017 г.). Материалы и доклады: сб. ст. Самара, 2017. С. 375–384.

- Гражданская война в Среднем Поволжье: сб. ст. / Краев. совет Осоавиахима. М.; Самара, 1930.

- Громов К. Большевики – руководители и наставники молодёжи // Страницы незабываемых лет. Куйбышев, 1989. С. 24.

- Громов К., Поливник Л. Возникновение пролетарского юношеского движения // Красная быль. 1923. №2 (март). С. 138.

- Груздев С.Г. В Самаре в дни учредиловщины // Были пламенных лет: Рассказывают участники гражданской войны в Самарской губернии. 1917-1920 гг. / Сост. Ф.Г. Попов, А.П. Яковлева. Куйбышев, 1963. С. 147–148.

- Данелюк А.П. В Поволжье летом 1918 года // Были пламенных лет: Рассказывают участники гражданской войны в Самарской губернии. 1917-1920 гг. / Сост. Ф.Г. Попов, А.П. Яковлева. Куйбышев, 1963. С. 102–103.

- Кабытова Н.Н., Кабытов П.С. В огне гражданской войны: Самарская губерния в конце 1917-1920 гг. Самара, 1997.

- Калягин А.В. Идейно-политическая платформа Самарского Комуча (к вопросу о причинах краха «третьего пути» в гражданской войне) // Исторический вестник. 2013. № 4. С. 136–157.

- Каревский Ф.А. Солдат ленинской гвардии: историко-биографический очерк о А.П. Галактионове. Куйбышев, 1982.

- Лапандин В.А. Комитет членов Учредительного собрания: структура власти и политическая деятельность (июнь 1918 – январь 1919 гг.). Самара, 2003.

- Лелевич Г. Четыре могилы (отрывки из воспоминаний) // Пролетарская революция. 1922. № 6. С. 18.

- Лычев И.А. Годы борьбы: записки старого большевика. Куйбышев, 1957.

- Майский И.М. Демократическая контрреволюция. М.-Петроград, 1923.

- Машенцева Л.П. Из воспоминаний Мерзловой Ольги Ивановны // Память о прошлом – 2017. IV историко-архивный форум, посвященный 100-летию революции 1917 г. в России. Великая Российская революция: история и современность. Научная конференция (Самара, 18-20 апреля 2017 г.). Материалы и доклады: сб. ст. Самара, 2017. С. 422–429.

- Медведев Е.И. Гражданская война в Среднем Поволжье (1918-1919 гг.). Саратов, 1974.

- Медведев Е.И. Из истории революционного движения молодежи и комсомола Самарской губернии. Куйбышев, 1958.

- Медведев Е.И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье. Куйбышев, 1964.

- Мерзлова О. Революционная школа // Страницы незабываемых лет: сборник воспоминаний. Куйбышев, 1989. С. 50–51.

- Поезд смерти: белый террор самарской учредилки «Комуча» в 1918 г.: сборник / сост. Ф.Г. Попов. Куйбышев, 1966.

- Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии: Хроника событий. Куйбышев, 1972.

- Попов Ф.Г. За власть советов: разгром самарской учредиловки. Куйбышев, 1959.

- Попов Ф.Г. Тайна зелёной дачи. Куйбышев, 1980.

- Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж и Самарская учредилка. М.; Самара, 1933.

- Рыбков А.Г. Чехословацкий корпус в Поволжье: 1918 год: исторические очерки / под ред. Яшина Н.С. Саратов, 2017.

- Сергеев Н.И. Из истории самарского комсомола (1918-1920 гг.) // Ученые записки КГПИ им. В.В. Куйбышева. Куйбышев, 1957. Вып. XVIII. С. 183.

- Соболев В.А. Жизнь, отданная за народ // Дочери великого народа. Киров, 1960.

- Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России. (1917-1920 гг.). М., 1968.

- Троцкий В. Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии: хроника событий. Т. 2. Самара, 1929.

- Хрулев В.В. Чехословацкий мятеж и его ликвидация. М., 1940.

- Шуцкевер Ф. Подпольная Самара (июнь-октябрь 1918 г.) // Пролетарская революция. 1925. № 8. С. 204.

- Шуцкевер Ф.С. Четыре месяца работы в белогвардейском стане // Были пламенных лет: Рассказывают участники гражданской войны в Самарской губернии. 1917-1920 гг. / Сост. Ф.Г. Попов, А.П. Яковлева. Куйбышев, 1963. С. 137.