"Большой Саров": о не самых очевидных стратегиях развития моногородов

Автор: Файков Дмитрий Юрьевич, Байдаров Дмитрий Юрьевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 1 т.26, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию возможных стратегий и принципов развития моногородов. При наличии значительного числа научных работ и внимания государства к этой теме пока не найдено согласованных решений, показавших заметное количество устойчивых результатов в виде поступательно развивающихся городов, перешедших с моно- на диверсифицированную экономику. В ходе эмпирического анализа зафиксировано постепенное распространение новых стратегий и принципов развития и диверсификации экономики моногорода, которые мы назвали «не самыми очевидными» по причине их отсутствия в официальных документах и так как внимание к ним со стороны ученых только начинает проявляться. К ним относятся необходимость учета особенностей социального контракта при проектировании стратегий развития, переход градообразующих функций с предприятия на холдинг; диверсификация экономики моногорода за счет диверсификации деятельности градообразующего предприятия и градообразующего холдинга; возможность диверсификация экономики моногорода путем развития науки и образования, необходимость масштабного, целенаправленного государственного участия в таком процессе; наличие опасности перехода функций управления городом с органов местного самоуправления на градообразующее предприятие или градообразующий холдинг. В качестве кейса выбран город Саров, имеющий статус закрытого административно-территориального образования. Статус усложняет процессы диверсификации экономики, но методически не меняет моноструктуру экономики города, участие в процессах развития градообразующего холдинга - Госкорпорации «Росатом», суть муниципальной части социального контракта. Для получения объективных результатов проанализировано социально-экономическое развитие Сарова, проведено его сравнение с другими закрытыми городами, иными моногородами, ситуацией в зарубежных странах.

Диверсификация экономики моногорода, градообразующее предприятие, градообразующий холдинг, закрытое административно-территориальное образование, госкорпорация

Короткий адрес: https://sciup.org/147237341

IDR: 147237341 | УДК: 332.145

Текст научной статьи "Большой Саров": о не самых очевидных стратегиях развития моногородов

Введение и постановка проблемы

Вопрос развития моногородов стоит на повестке дня не первый год (точнее – не первое десятилетие). Решить эту задачу пытались и разные составы Правительства РФ, и региональные, и местные власти, и институты поддержки, и экспертное сообщество. Сложность нахождения оптимальных решений заключается в многоаспектности задачи, в различиях, нередко в уникальности моногородов. Такая точка зрения поддерживается сегодня научным и экспертным сообществом. Моногорода отличаются по размерам и условиям жизни населения, находятся в разных экономико-географических условиях, градообразующие предприятия работают по-разному и относятся к разным отраслям экономики, имеют разных учредителей и пр. Исследований по данной теме более чем достаточно, однако основной, заявляемый пока еще в официальной практике подход одинаков – диверсификация экономики моногородов путем развития бизнеса, не связанного с градообразующим предприятием. Ранее панацеей считалось развитие малого и среднего бизнеса1, теперь ставка делается на средний и крупный2. Но этот подход оправдывает себя далеко не везде.

Эмпирические исследования последних лет показывают, что по факту формируются совсем другие способы «выживания», а иногда и развития моногородов, не учитываемые ни официальной статистикой, ни стратегическими документами всех уровней. Мы назвали их «не самыми очевидными» для власти. Стратегии «выживания» – это маятниковая миграция, «отходничество» (работа вахтовым методом), неформальная занятость, натуральное хозяйство. Среди стратегий развития основной и, казалось бы, лежащей на поверхности является развитие города за счет развития градообразующего предприятия3. Сегодня такой способ набирает популярность. Устойчиво работающие градообразующие предприятия, а чаще холдинги, в которые они входят, не только обеспечивают работников зарплатой, в свою очередь, способствующей развитию местного малого бизнеса, но и оказывают помощь муниципальным бюджетам, финансируя социальную сферу, инфраструктурные проекты и пр. В ряде случаев продолжением становится постепенная диверсификация экономики моногорода при участии градо- образующего предприятия и градообразующего холдинга, в том числе за счет диверсификации их деятельности.

Очевидно, что необходимо выявлять и анализировать такие практики и конкретные примеры, формировать портфель решений, которые можно применять в разных сочетаниях, вырабатывать соответствующее научно-методическое обоснование для планирования процессов диверсификации в разных населенных пунктах.

Одним из держателей набора современных практик выступает Государственная корпорация «Росатом», предприятия которой являются градообразующими более чем в 20 городах, в том числе в 10 закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). В рамках опыта Госкорпорации заслуживает внимания и с практической, и с методической точки зрения развитие ЗАТО Саров, получившее в последнее время, как отдельный крупный проект, собственное наименование «Большой Саров». В нем совмещены общие принципы и механизмы, используемые Госкорпорацией «Росатом» в городах присутствия, и специфичные, обусловленные особенностями конкретного города.

Цель работы – выявить новые (названные нами «не самыми очевидными» по причине их отсутствия в официальных документах) принципы развития и диверсификации экономики моногорода, реализуемые в рамках стратегии развития территорий присутствия Государственной корпорации «Росатом» на примере ЗАТО город Саров.

Степень проработанности проблемы

Различные аспекты жизнедеятельности моногородов исследуются представителями разных наук: экономистами, социологами, географами, историками и пр. В экономическом плане одно из центральных направлений – поиск возможностей диверсификации экономики моногорода. Если еще несколько лет назад практически единственным сцена- рием считалась диверсификация за счет развития малого бизнеса (Пешина и др., 2010), то сегодня чаще говорится о необходимости дифференцированного подхода (Шаститко, Фатихова, 2019), научного обоснования механизмов диверсификации (Бухвальд, 2017). Несостоятельность применявшихся стратегий привела к формированию стихийной «низовой» практики выживания населения моногородов, не отраженной ни в одном стратегическом или отчетном официальном документе (Недосека, Карбаинов, 2020; Аникиева, 2020). В ряде работ как российских (Безвербный и др., 2020), так и зарубежных авторов (Bole et al., 2019; O’Hagan, Cecil, 2007) отмечается влияние на развитие моногородов градообразующей отрасли, что видится интересным, но недостаточным для формирования управленческих решений. Более информативным становится рассмотрение взаимосвязи экономики моногородов с деятельностью градообразующего предприятия и связи диверсификации городской экономики с диверсификацией деятельности градообразующего предприятия и градообразующего холдинга (Якушина, Шваков, 2020; Cortinovis et al., 2016). В исследованиях обозначился интерес к теме социальной ответственности крупного бизнеса на территориях присутствия и перехода этой функции с отдельных предприятий на уровень холдингов (Лазаренко, 2018). Отмечается, что комплексное развитие территорий присутствия пока присуще только государственным корпорациям (Коржевская, 2017). Такие госкорпорации («Росатом, «Ростех», «Роскосмос») составляют костяк оборонно-промышленного комплекса (ОПК)4 страны, одной из приоритетных задач которого является увеличение выпуска продукции гражданского назначения5, что требует от госкорпораций новых организационных решений (Ивантер, Семикашев, 2017; Çağlar, Bitzinger, 2018). В настоящее время исследователи часто обращаются к опыту Госкорпорации «Росатом» как примеру и диверсификации деятель- ности компании, и развития территорий присутствия (Коржевская, 2017; Ивантер, Семикашев, 2017; Клепач, 2021). Среди последних российские ученые выделяют ЗАТО, оценивая их как «территории с инновационным характером экономики» (Любовный, Сдобнов, 2012). Некоторые авторы по потенциальным возможностям индустриального и научного развития ставят ЗАТО в один ряд с крупнейшими агломерациями (Силин и др., 2017). Следовательно, важно рассмотреть опыт развития закрытых городов, диверсификации их экономики и в научно-методическом, и в практическом плане.

Методы и материалы

Необходимо отметить ряд методологических аспектов работы.

-

1. В статье использованы общие положения теории социального контракта, его изменения при переходе к более высокотехнологичному производству (Shafik, 2018), авторские разработки об изменениях в социальном контракте при переходе градообразующих функций с предприятия на холдинг, в который оно входит. Такое изменение влияет на взаимоотношения (обязательства и ожидания) всех участников социального контракта (Файков, Байдаров, 2021a).

-

2. Закрытые города рассматриваются в статье как города с моноспециализирован-ной экономикой, несмотря на то что не все они формально входят в реестр моногоро-дов6. По структуре экономики – в них одно крупное предприятие, по истории развития – города создавались для проживания работников предприятия. ЗАТО представляют собой типичные моногорода, что подтверждается и количественными характеристиками: доля градообразующего предприятия в отгрузке товаров и услуг собственного производства, инвестициях, привлекаемых в экономику города, составляет 70–90% от общегородского значения, в численности

работников – 32–51% от общей численности работников крупных и средних предприятий (Файков, Байдаров, 2021b).

-

3. Закрытые города являются непростым объектом для диверсификации экономики, поскольку в них действует ряд ограничений (на передвижение, использование земли, инвестиции и пр.), предусмотренных зако-ном7. Авторская позиция основана на том, что принципы и механизмы диверсификации экономики, работающие в ограниченных условиях ЗАТО, будут приемлемы (при соответствующих обстоятельствах) и в отношении других моногородов.

-

4. Саров выбран в качестве объекта исследования, потому что, во-первых, является одним из редких примеров небольших городов, в которых в последние десятилетия наблюдается практически постоянный рост численности населения, и понимание причин этого видится достаточно важным. Во-вторых, в Сарове планируется создать Национальный центр физики и математики (НЦФМ)8 – современный центр фундаментальной науки, подразумевающий строительство фактически нового небольшого города. Последний проект подобного уровня (новосибирский академгородок) был реализован в 1950-е гг.9 Исследование возможностей и перспектив указанного проекта крайне важно и с научной, и с практической точки зрения.

-

5. Для получения объективных и сопоставимых результатов проводится сравнение Сарова с другими «атомными» ЗАТО, с «неатомными» моногородами. Рассмотрен зарубежный опыт, прежде всего городов, где расположены национальные лаборатории министерства энергетики США, во многом похожие на российские предприятия атомной отрасли (Файков, Байдаров, 2020a).

В качестве информационных материалов используются стратегии развития регионов и городов, отчеты глав городов, данные

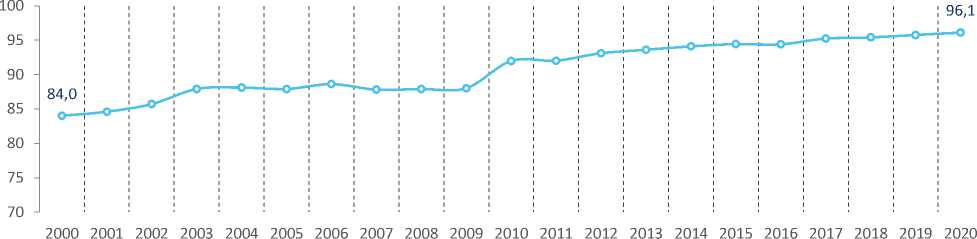

Рис. 1. Изменение численности населения ЗАТО Саров, тыс. чел.

Составлено по: ФСГС. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13206 (дата обращения 12.09.2021).

Федеральной службы государственной статистики, открытые данные Госкорпорации «Росатом» и предприятий, работы отечественных и зарубежных ученых.

Результаты

Атомные ЗАТО, как и другие моногорода, имеют насыщенную историю проектов их развития и диверсификации. Можно вспомнить труд «Новоуральская перспектива»10; участие в международных проектах МНТЦ, «Инициатива атомных городов» и пр., проект «Железногорск – территория новых знаний и инноваций»11 (2017 год); новые проекты: «Большой Саров» (поддержанный Президентом РФ в 2020 году12), «Новый Снежинск» (анонсирован генеральным директором «Росатома» А.Е. Лихачевым в 2021 году13) и др. Названные проекты вместе с теоретическими исследованиями и текущей практикой постепенно формируют новую модель диверсификации экономики закрытых городов.

Рассмотрим развитие ЗАТО на примере Сарова. Саров находится в 180 км от Нижнего Новгорода, примерно в 500 км от Москвы. С 1946 года, с началом строительства в Сарове нынешнего Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ, он стал «закрытым» (к настоящему времени этот правовой режим имеет название «закрытое административно-территориальное образование») и постепенно превратился из трехтысячного рабочего поселка в город с почти стотысячным населением. Как и все ЗАТО, имеет статус городского округа.

Социально-экономическое положение

Численность населения Сарова практически постоянно увеличивается (рис. 1).

До начала 2000-х гг. население всех атомных ЗАТО, в том числе Сарова, увеличивалось за счет приезжающих молодых специалистов, высокой рождаемости и низкой смертности. Города были молодыми как по своему возрасту, так и по возрасту жителей. С 2000–2005 гг. тенденции в изменении количества населения ЗАТО стали различаться. Численность населения в Сарове с 2000-х гг. увеличивается за счет положительного сальдо миграции, которое превышает ежегодную естественную убыль, характерную и для всех остальных ЗАТО (Файков, Байдаров, 2021a).

Большая часть въезжающих – жители близлежащих районов. Основные мотивы въезда – относительно высокое качество жизни и повышенная заработная плата. В 2020 году средняя заработная плата в Сарове составила почти 63 тыс. рублей (на что значительно влияет средняя заработная пла-

Рис. 2. Отгрузка товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами организаций г. Сарова, по виду деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая», млрд руб.

Составлено по: ежегодные годовые отчеты главы города Сарова.

URL: https://adm-sarov.ru/city/economy/strategicheskoe-planirovanie/otchet-glavy-administratsii-goroda-sarova-o-deyatelnosti-administratsii-goroda-sarova/ (дата обращения 15.10.2021).

та на градообразующем предприятии – около 93 тыс. рублей14), средняя по Нижегородской области – 37,5 тыс. рублей15. Безработица в Сарове за последние годы соответствует средней по области (Файков, Байдаров, 2020b). Но в «ковидном» 2020 году ее показатель в Сарове (1,9%)16 оказался значительно ниже, чем по Нижегородской области (3,2%)17.

Основу экономики Сарова составляет ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (43% работающего населения, около 70% в общегородском объеме отгруженных товаров и услуг собственного производства, около 81% всех инвестиций города18). Объемы работ предприятия в последние годы стабильно растут19 (рис. 2), государственный оборонный заказ (основа деятельности РФЯЦ – ВНИИЭФ) ежегодно выполняется на 100%20.

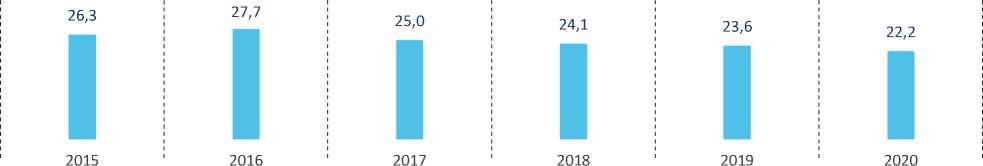

Малый и средний бизнес в Сарове «не приживается» – исторически занимает не- большую долю (меньше, чем в среднем по области, что характерно для всех атомных ЗАТО (Файков, Байдаров, 2021b)), и эта доля со временем сокращается (рис. 3).

Создание в Сарове территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) также не способствовало заметному развитию малого и среднего бизнеса: за 4 года ее существования зарегистрировано всего 5 резидентов. Для сравнения, в ТОСЭР ЗАТО Северск зарегистрировано 14 резидентов, ЗАТО Новоуральск – 1321. В ТОСЭР моногородов, где градообразующими предприятиями являются атомные и оборонные предприятия, зарегистрировано: Димитровград – 43 резидента, Кумертау – 30, Сарапул – 2922.

Еще при строительстве закрытых атомных городов в них создавалась комплексная инфраструктура для поддержания высокого качества жизни (планировка городских

Рис. 3. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от занятых в экономике г. Сарова, % Составлено по: ежегодные годовые отчеты главы города Сарова.

URL: https://adm-sarov.ru/city/economy/strategicheskoe-planirovanie/otchet-glavy-administratsii-goroda-sarova-o-deyatelnosti-administratsii-goroda-sarova (дата обращения 17.10.2021).

пространств, современное жилье, больницы, школы, детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, спортивные сооружения и пр.). К настоящему времени часть этой инфраструктуры выработала свой ресурс и требует замены или глубокой модернизации. Бюджетная обеспеченность в Сарове несколько выше, чем в городах Нижегородской области (например, в 2019 году 36,7 тыс. руб. на человека в Сарове против 23,6 тыс. руб. в Нижнем Новгороде (Файков, Байдаров, 2021a)), что обусловлено дополнительными бюджетными трансфертами23. Это помогает выполнять текущие обязательства органам местного самоуправления (ОМС), но не дает возможности для серьезного прорыва в развитии инфраструктуры города.

Участие Госкорпорации «Росатом» и градообразующего предприятия в социальноэкономическом развитии города

С 2005 года Саров, как и остальные ЗАТО, вошел в общий правовой режим муниципального управления24, что снизило доходы местного бюджета. С этого времени стала заметнее помощь в развитии городской инфраструктуры, оказываемая РФЯЦ – ВНИИЭФ и Госкорпорацией «Росатом».

К настоящему моменту не только «Росатом», но и ряд других крупных холдин- гов, чьи предприятия являются градообразующими в моногородах (ПАО «ГМК «Норильский никель», холдинг «Металлоинвест», ПАО «Северсталь», ПАО «ТМК», АО «ОМК» и др.), проводят политику поддержки территорий присутствия. Все холдинги обеспечивают города присутствия стабильными рабочими местами, оказывают дополнительные социальные услуги своим сотрудникам на территории (медицинское страхование, обучение и пр.), оказывают помощь регионам и муниципалитетам. Средства градообразующих холдингов используются преимущественно для поддержки образования и здравоохранения, проведения культурных и праздничных мероприятий, развития спорта, благоустройства и пр. В ряде случаев помощь градообразующего холдинга городу стала форма-лизовываться в ежегодных соглашениях о социально-экономическом развитии, заключаемых компаниями с органами региональной или местной власти: Соглашение холдинга «Метоллоинвест» с Белгородской областью в целях развития городов Губкин и Старый Оскол; группы «Акрон» и Новгородской области, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Госкорпорация «Ростех») со Свердловской областью о развитии Верхней Салды и т. д.25

«Росатом» также помогает финансировать инфраструктуру городов за счет от- числения на эти цели части налоговых поступлений предприятий Госкорпорации в региональные бюджеты. Такие соглашения подписаны с Челябинской, Свердловской, Томской областями26. Кроме этого, «Росатом» реализует и другие проекты, которые формируют новую модель диверсификации экономики ЗАТО (на примере Сарова).

-

1. Технопарк «Саров». Создан в 2008 году в непосредственной близости от Сарова на открытой территории. Включает всю необходимую инфраструктуру: офисные и производственные здания, жилые помещения, обеспечен всеми видами ресурсов (электричество, газ, вода). Резидентами технопарка являются 34 компании, численность персонала – более 600 человек27. Часть компаний создана РФЯЦ – ВНИИЭФ и «Росатомом». Практически все резиденты работают в высокотехнологичных сферах: информационные технологии, новые материалы, электроника и электротехника, современное образование и пр. Опыт деятельности Технопарка «Саров» соответствует опыту подобных инновационных площадок, созданных оружейными национальными лабораториями министерства энергетики США – Открытый кампус Ливерморской долины и Сандийский научно-технологический парк, которые расположены рядом с основными ядерными научными центрами – Ливерморской им. Лоуренса и Сандийскими национальными лабораториями28.

-

2. Производство градообразующим предприятием гражданской продукции. РФЯЦ – ВНИИЭФ – одно из основных оборонных предприятий атомной отрасли. Как и все предприятия ОПК, оно должно увеличить объем выпуска гражданской продукции. Основное гражданское направление РФЯЦ –

-

3. Создание Госкорпорацией «Росатом» гражданских производств. В рамках новой модели диверсификации деятельности «Росатома» (эта модель рассмотрена в работе (Файков, Байдаров, 2020b)) в Сарове созданы обособленные подразделения отраслевых интеграторов – АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ООО «РАСУ», что также увеличило количество высококвалифицированных рабочих мест в городе.

-

4. Повышение качества жизни. Сюда стоит отнести программы градообразующего предприятия, помогающие развитию жилищного строительства, специальные ипотечные программы для молодых специалистов и пр. РФЯЦ – ВНИИЭФ содержит общегородские спортивные сооружения, культурные учреждения, детские лагеря, помогает медицине (в покупке оборудования, жилья для врачей и пр.). Госкорпорация «Росатом» оказывает помощь здравоохранению города, реализует образовательные («Школа Росатома» и пр.), культурные (NuclearKids, художественные выставки и пр.) проекты.

-

5. Развитие фундаментальной науки и образования. Атомная наука в оборонных интересах активно развивалась в РФЯЦ – ВНИИЭФ с момента его создания. Со временем часть фундаментальных исследований перешла в институты Академии наук. Однако и в РФЯЦ – ВНИИЭФ остались сильные научные школы, уникальные экспериментальные установки, которые могут использоваться для получения знаний как в оборонных, так и в гражданских це-лях31. В 2020 году запущен первый модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М, имеющей двойное назначение32. В 2021 году принято решение о создании в Сарове Национального центра физики и математики, включая строительство электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика». Параллельно с этим в Сарове открылся филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, призванный, в отличие от существующего филиала МИФИ, готовить кадры не только для «оборонки», но, прежде всего, для фундаментальной науки.

-

6. Лоббирование «Росатомом» интересов города на федеральном и региональном уровнях. Благодаря Госкорпорации были реализованы такие непростые в органи-

- зационном и финансовом плане проекты, как новая дорога из Сарова в сторону Нижнего Новгорода; реконструкция аэродрома (несмотря на статус экспериментального, он может принимать воздушные суда всех типов); расширение территории ЗАТО, дающее возможности размещения новых жилых и производственных объектов и другие.

ВНИИЭФ – информационные технологии: производятся суперкомпьютеры разной мощности; разработан комплекс программ инженерного моделирования «ЛОГОС», являющийся конкурентом иностранным программным продуктам; комплекс программ для управления предприятием, холдингом и пр. «Цифровое предприятие», который также обеспечивает 100% импортозамеще-ние. Выделение этих продуктов считаем необходимым, поскольку они являются ПО так называемого «тяжелого» класса, производство и вывод на рынок которого в стране крайне ограничено в силу занятости рынка иностранными конкурентами; на их разработку требуются усилия значительного числа квалифицированных сотрудников в течение длительного времени29, а продвижение часто осуществляется при поддержке государства. В условиях политического и экономического противостояния использование импортных программных продуктов опасно не только в оборонных, но и в ключевых гражданских производствах30. Развитие информационного направления способствовало появлению в РФЯЦ – ВНИИЭФ отдельного института цифровых технологий, что создало новые рабочие места, увеличило набор выпускников из Саровского филиала МИФИ и пр.

Обсуждение

В отличие от других градообразующих холдингов, «Росатом» оказывает долгосрочную поддержку в виде создания в городах новых бизнесов, что способствует диверсификации городской экономики. Несмотря на определенные сложности ведения бизнеса в условиях ЗАТО33, опыт Сарова показывает, что участие в этом процессе Госкорпорации «Росатом» и градообразующего предприятия помогает находить решения для снижения многих барьеров. В то же время статус ЗАТО гарантирует устойчивую работу градообразующего предприятия в оборонной сфере, что является залогом стабильного развития города в целом.

Квалифицированная рабочая сила, которая требуется для работы и градообразующего предприятия, и новых компаний, чувствительна к качеству жизни (Кузнецова, 2019; Salvesen, Renski, 2003), что становится дополнительным стимулом для «Росатома» не только помогать муниципалитетам, но и способствовать их самостоятельной эффективной деятельности. В том числе и из этих соображений родились такие проекты Госкорпорации, как «Умный город» и «Умный регион», «Бережливая поликлиника», модернизация инфраструктуры ЖКХ на основе современных цифровых походов и пр.34 Также это стимул для поддержки и развития профессионального образования в ЗАТО и тесного сотрудничества с ведущими университетами.

Анализируя условия развития Сарова, можно предположить, что рост населения (высокий уровень миграции в город) обеспечивается за счет следующих причин:

– устойчивая деятельность градообразующего предприятия, высокие заработные платы, образ стабильности рабочих мест (к подобным выводам приходят и другие авторы (Недосека, Карбаинов, 2020; Аникиева, 2020));

– относительно высокий уровень качества жизни, наличие инфраструктуры, характерной для крупных городов (театр, кинотеатры, разные спортивные сооружения, учреждения высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, клиническая больница, достаточная сеть магазинов и сферы услуг и пр.), что обусловлено как изначально созданным уровнем инфраструктуры, так и потребностью иметь «все свое» в связи с удаленностью от крупных городов (Аникиева, 2020);

– отсутствие в округе (как минимум, в радиусе 100–150 км от Сарова, за исключением, может быть, Выксы) городов с устойчиво работающими крупными предприятиями, которые могли бы конкурировать с Саровом за приток населения;

– появление новых высокотехнологичных производств (рабочих мест), имеющих такой же имидж (стабильность, социальные гарантии), как и градообразующее предприятие, в связи с их принадлежностью к «Росатому».

Рабочую силу в Саров привлекает именно деятельность градообразующего предприятия. Никакие проводимые мероприятия по развитию малого бизнеса (федерального, регионального, местного уровней35) не дали стабильных результатов относительно роста числа занятых ни в Сарове, ни в других ЗАТО.

В терминах теории социального контракта рабочие места, повышенную заработную плату, так же как и высокое качество жизни, можно назвать ожиданиями сотрудников и жителей, за которые они готовы «платить» определенными обязательствами в пользу предприятия (ограничения, лояльность и пр.).

Участие градообразующего предприятия в развитии новых производств позволяет не в ущерб основной деятельности создавать определенный «кадровый резерв», который может понадобиться при расширении объемов работ, освоении новых технологий и пр. Представители градообразующих предприятий в моногородах часто называют одной из важнейших проблем именно нехватку квалифицированных (или специализированных) кадров (Бобков и др., 2020), то есть наличие таких кадров – это ожидание градообразующего предприятия, за что оно (чаще холдинг) готово тратиться на создание новых компаний и поддержку качества жизни (Bajpai et al., 2013).

Опыт Сарова, как и других моногородов (Недосека, Карбаинов, 2020), показывает, что в небольшом городе всегда наблюдается дефицит проектов развития. У ОМС, в силу особенностей перераспределения бюджетных доходов, нет мотивации для развития новых производств и увеличения налогооблагаемой базы (это касается как ЗАТО (Проскурнин, 2020), так и других малых и средних городов (Секушина, 2019)). Поэтому для ОМС деятельность градообразующего предприятия и Госкорпорации в этом направлении не может быть заменена практически ничем. Это же касается и помощи в финансировании социальной сферы и инфраструктуры (Аникиева, 2020). Следовательно, и у ОМС есть определенные ожидания в отношении градообразующего предприятия и холдинга.

Важной и интересной видится возможность диверсификации экономики ЗАТО (на примере Сарова) путем развития науки и образования:

-

а) российские эксперты и ученые подтверждают, что основной движущей силой

в российской науке, в отличие от западных стран, являются центры прикладной науки (НИИ) (Клепач, 2021), особенно входящие в государственные холдинги и корпорации, среди которых исследователи часто выделяют «Росатом» как наиболее активный (Ивантер, Семикашев, 2017; Клепач, 2021);

-

б) опыт национальных лабораторий министерства энергетики США показывает, что проводимая с 1990-х годов диверсификация их деятельности (в связи с окончанием «холодной войны») была основана на развитии гражданских научных исследований как прикладного, так и фундаментального характера; такая диверсификация обеспечила не только получение, но и коммерциализацию научных результатов, способствовала развитию экспериментальной базы, глобальных научных сетей, основанных на лучших в мире суперкомпьютерах, образования (Файков, Байдаров, 2020a). Анализируя данный опыт, можно предположить необходимость создания не отдельно взятого центра фундаментальной науки в Сарове, а сети научных центров, расположенных, например, в городах атомной промышленности и наукоградах36;

-

в) строительство научного центра позволит привлечь к этому процессу как организации «Росатома», имеющие значительные компетенции в создании научного и иного сложного оборудования, так и саровские предприятия; например, на строительстве двухблочных АЭС (Ленинградская АЭС-2, Курская АЭС-2) было занято по 3,5–4,5 тыс. человек37;

-

г) в стране стали появляться конкретные проекты развития науки (пусть и не все из них реализуются так быстро, как хотелось бы): создающиеся и проектируемые установки класса «мегасайенс» – коллайдер NICA (Дубна), синхротроны «СКИФ»

(Кольцово), «ИССИ-4» (Протвино), «РИФ» (остров Русский, Владивосток), реактор ПИК (Гатчина), комплекс «Супер С-тау фабрика» (Саров) и пр.; организационные механизмы – национальный проект «Наука», КНТП, развитие приоритетных технологических направлений и пр.; проекты новых «научных городов» – Smart City, Академгородок 2.0 (Новосибирск) и др. Очевидно, что тенденция, запрос государства на обновление и развитие науки есть. Где территориально должно происходить это развитие?

Данный вопрос не случаен, поскольку нет единого мнения о территориальных принципах размещения науки. Например, в Стратегии научно-технологического развития РФ (СНТР) указывается на необходимость «поддержки отдельных территорий с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры, производства»38, а в Стратегии пространственного развития РФ (СПР) развитие передовой исследовательской и инновационной инфраструктуры (в том числе уникальных научных установок класса «мегасайенс») предполагается только в крупных и крупнейших городских агломерациях39.

Саров имеет научные, инфраструктурные предпосылки для развития науки на установках «мегасайенс», что соответствует подходу СНТР. В то же время он расположен вне крупных и крупнейших агломераций, что не соответствует подходу СПР. Реализация проекта НЦФМ поможет, в том числе, дать оценку критериям размещения науки в стране и формированию единого стратегического взгляда;

-

д) создание открытого научного центра в ЗАТО, несмотря на их богатую научную историю, является новаторством. Проведение фундаментальных исследований подразумевает широкое привлечение ученых из дру-

- гих регионов и стран, что не совсем обычно для закрытых городов40. Современная наука требует серьезного информационно-технического сопровождения: мощной суперкомпьютерной базы для обработки результатов, сетей для удаленного участия в экспериментах и обмена данными и пр.41 Такой проект потребует значительного времени42, акцентированного государственного внимания и финансирования.

Помощь Госкорпорации «Росатом» органам местного самоуправления ЗАТО (как и подобная деятельность других градообразующих холдингов) несет в себе потенциальную опасность постепенной подмены корпорациями местной власти в отдельных вопросах жизнедеятельности городов. Что позволяет нам сделать такое предположение? Формализацию помощи в виде соглашений о социально-экономическом развитии (некоторые из них заключаются уже не один год) можно интерпретировать как постепенное рождение нового формального института в тех отношениях, где раньше он был неформальным или его вообще не было. Дальнейший процесс формализации может привести, например, к созданию нормы, по которой градообразующие холдинги будут обязаны поддерживать территории присутствия, а это (в пределе) может вылиться в «сло-бодизацию» поселений (управление будет осуществлять корпорация, а не ОМС). Подобный процесс уже активно идет и обсуждается как в политическом, так и в научном дискурсе – это вахтовые поселения, находящиеся вне административно-территориального устройства страны и бюджетного процесса (Лексин, 2019). С другой стороны, не всякий бизнес готов брать на себя дополнительную «нагрузку» в виде содержания городов присутствия.

С такой точки зрения лоббистская деятельность, которую проводит «Росатом» для увеличения доходов местного бюджета, может оказаться значительно полезней, чем периодические, обычно не очень большие по меркам бюджета, трансферты.

Несмотря на высказанные опасения, считаем корпоративную социальную ответственность градообразующих компаний необходимой и важной, заключающейся, прежде всего, в комплексной заботе о сотрудниках, помощи в проведении отдельных мероприятий, расширяющих привлекательность территории, формировании здоровой общественно-политической ситуации в городе и пр., но не в подмене ОМС.

Заключение

Таким образом, можно констатировать, что в реальной практике сложились принципы развития моногородов (рассмотренные на примере ЗАТО Саров), которые пока не находят отражения в стратегических документах и только начинают попадать в поле зрения научных исследований.

-

1. Диверсификации деятельности градообразующего холдинга и градообразующего предприятия могут помочь диверсификация экономики моногорода, такая деятельность должна включать и создание комфортных условий жизни.

-

2. При проектировании стратегий развития необходимо учитывать особенности социального контракта: если действия одной из сторон не будут отвечать ожиданиям других, например, попытки «заставить» население идти в малый бизнес, то ни развития, ни другого ожидаемого результата не получится.

-

3. Диверсификация экономики города за счет развития науки и образования возможна, но требует наличия соответствующих ре-

- сурсов, времени, активного государственного участия, в том числе долгосрочного планирования.

-

4. Деятельность градообразующего предприятия и градообразующего холдинга должна помогать, но не заменять деятельность органов местного самоуправления.

С научно-методической точки зрения полученные результаты вносят вклад в развитие теории социального контракта, спо- собствуют углублению понимания особенностей процесса развития моногородов, добавляют знания в обоснование возможных политических и организационных решений, что должно учитываться в подготовке стратегий, программ развития как федерального, так и регионального и местного уровней. Также их необходимо учитывать при формировании стратегий развития градообразующих предприятий и холдингов.

Список литературы "Большой Саров": о не самых очевидных стратегиях развития моногородов

- Аникиева А.В. (2020). Трудовая мобильность населения моногородов Свердловской области // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 5. С. 449-465. URL: https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.536

- Безвербный В.А., Микрюков Н.Ю., Мирязов Т.Ю. (2020). Моногорода Уральского экономического района: особенности и перспективы развития // Научное обозрение. Сер. 1: Экономика и право. № 5. С. 91-106. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-5-08

- Бобков В.Н., Одегов Ю.Г., Гарнов А.П. (2020). Регулирование неустойчивой занятости в моногородах // Экономика региона. Т. 16. Вып. 2. С. 522-534. URL: http://doi.org/10.17059/2020-2-14

- Бухвальд Е.М. (2017). Моногорода в системе стратегического планирования в России // Теория и практика общественного развития. № 12. С. 75-78. URL: https://doi.org/10.24158/tipor.2017.12.16

- Ивантер В.В., Семикашев В.В. (2017). Роль атомной промышленности в экономике страны и стоящие перед ней вызовы // Энергетическая политика. № 3. С. 3-11. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30488042 (дата обращения 21.09.2021).

- Клепач А.Н. (2021). Социальный и инновационный поворот российской экономики: планы и реальность // Научные труды ВЭО России. Т. 227. С. 30-91. DOI: 10.38197/2072-2060-2021-227-1-30-91

- Коржевская А.А. (2017). Взаимодействие органов власти и корпоративных структур - одна из моделей инновационного регионального развития // Урал - XXI век: регион инновационного развития: мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во УГЭУ. С. 119-122. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32427816 (дата обращения 23.09.2021).

- Кузнецова О.В. (2019). Проблемы выбора приоритетов пространственного развития // Вопросы экономики. № 1. С. 146-175. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-1-146-157

- Лазаренко В.А. (2018). Корпоративная социальная ответственность крупного бизнеса в России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: География. № 1. С. 66-72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-krupnogo-biznesa-v-rossii (дата обращения 02.10.2021).

- Лексин В.Н. (2018). Социально-экономические проблемы российской Арктики. Между прошлым и будущим // Рос. экон. журн. № 5. С. 3-25. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35631490 (дата обращения 12.10.2021).

- Любовный В.Я., Сдобнов Ю.А. (2012). Города России: тенденции, проблемы, возможные пути развития и совершенствования управления // Градостроительство. № 2. С. 14-16. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17122913 (дата обращения 10.10.2021).

- Недосека Е.В., Карбаинов Н.И. (2020). «Умирание» или «новая жизнь» моногородов (на примере социально-экономической адаптации жителей монопрофильных поселений Северо-Запада России) // Арктика и Север. № 41. С. 163-181. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2020.41.163

- Пешина Э.В., Анимица Е.Г., Бочко В.С., Анимица П.Е. (2010). Концептуальные подходы к разработке стратегии развития монопрофильного города / под науч. ред. А.И. Татаркина, М.В. Федорова. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ. 81 с.

- Проскурнин С.Д. (2020). Проблемы органов местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований и пути их решения // Региональная экономика и управление: электронный научн. журн. № 3. URL: https://eee-region.ru/article/6310 (дата обращения 15.05.2021).

- Секушина И.А. (2019). Финансово-бюджетная обеспеченность малых и средних городов (на материалах Вологодской области) // Проблемы развития территории. № 5. С. 138-152. DOI: 10.15838/ptd.2019.5.103.9

- Силин Я.П., Анимица Е.Г., Новикова Н.В. (2017). Региональные аспекты новой индустриализации // Экономика региона. Т. 13. Вып. 3. С. 684-696. DOI: 10.17059/2017-3-4

- Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. (2021a). Влияние новой модели диверсификации атомной отрасли на развитие территорий присутствия (теоретические и практические аспекты) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 3. С. 135-149. DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.8

- Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. (2020a). Диверсификация производства в атомной отрасли // Экономическое возрождение России. № 3. С. 96-109. DOI: 10.37930/1990-9780-2020-3-65-96-109

- Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. (2021b). Новые подходы к развитию ЗАТО // Регионалистика. Т. 8. № 4. С. 22-35. URL: https://dx.doi.oorg/10.14530/reg.202L4.22

- Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. (2020b). Особенности организации производства гражданской продукции в национальных лабораториях США // Рос. внешнеэкон. вестн. № 8. С. 40-62. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43992116 (дата обращения 20.09.2021).

- Шаститко А.Е., Фатихова А.Ф. (2019). Моногорода России: возможные варианты развития // Государственное управление. Электронный вестн. Вып. 76. С. 109-135. DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10006

- Якушина Т.А., Шваков Е.Е. (2020). Диверсификация деятельности градообразующего предприятия как фактор развития экономики моногорода // Экономика устойчивого развития. № 4. С. 162-166. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44488245 (дата обращения 15.10.2021).

- Bajpai N., Prasad A., Pandey P.N. (2013). Work life balance retention (Wlbr) model - A weapon to retain hi-tech employees. International Journal of Management Sciences and Business Research, 2 (12), 92. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2715356

- Bole D., Kozina J., Tiran J. (2019). The variety of industrial towns in Slovenia: A typology of their economic performance. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 46 (46), 71-83. DOI: 10.2478/bog-2019-0035

- aglar K., Bitzinger R. (2018). Defense industries in the 21st century: A comparative analysis - The second e-workshop. Comparative Strategy, 37 (4), 255-259. DOI: 10.1080/01495933.2018.1497318

- Cortinovis N., Xiao J., Boschma R., van Oor F. (2016). Quality of government and social capital as drivers of regional diversification in Europe. Papers in Evolutionary Economic Geography 16.10. Urban and Regional Research Centre Utrecht (URU), Utrecht University. DOI: 10.13140/RG.2.1.2571.8644

- O'Hagan S., Cecil B. (2007). A Macro-level Approach to Examining Canada's Primary Industry Towns in a Knowledge Economy. Journal of Rural and Community Development, 2, 18-43. URL: https://journals.brandonu.ca/jrcd/article/view/84/31

- Salvesen D., Renski H. (2003). The Importance of Quality of Life in the Location Decisions of New Economy Firms. Center for Urban and Regional Studies University of North Carolina at Chapel Hill.

- Shafik N. (2018). A New Social Contract. Finance & Development, 0055 (004). DOI: https://doi.org/10.5089/9781484386194.022