Борьба правоохранительных органов с бандитизмом на Дальнем Востоке в послевоенные годы

Автор: Крушанова Л. А.

Журнал: Ex jure @ex-jure

Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме борьбы с бандитизмом в послевоенные годы на Дальнем Востоке. Специфика региона, связанная с наличием в нем богатых природных ресурсов, в которых страна испытывала острую потребность, слабой заселенностью и дефицитом трудовых ресурсов, определила высокую концентрацию здесь спецконтингентов - военнопленных, военнослужащих и лиц, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях. Автором рассматривается численность преступных группировок, причины и условия их появления, методы борьбы правоохранительных органов с бандитами и ликвидации бандформирований. По мнению автора, весьма высокий уровень уголовных преступлений, характерный для региона, был обусловлен тем, что банды состояли не только из уголовников, сбежавших из лагерей Дальстроя и не пойманных своевременно, но также из военнопленных и военнослужащих. Кроме них на Южном Сахалине орудовали отряды «Боётай», объединявшие бывших японских военнослужащих и членов военизированных формирований.

Уголовный бандитизм, правоохранительные органы, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/147244125

IDR: 147244125 | УДК: 34(091): | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-3-7-24

Текст научной статьи Борьба правоохранительных органов с бандитизмом на Дальнем Востоке в послевоенные годы

П роблема уголовного бандитизма традиционно вызывает определенный интерес не только у исследователей и практиков – специалистов, кото‐ рые ежедневно борются с преступностью, но и у обывателей. Если для первой категории интересантов важно выявить причины динамики данного вида пре‐ ступления, то есть ее криминогенные факторы, то внимание граждан к этой проблеме вызвано потребностью в безопасности – личной и имущественной.

Ухудшение криминогенной ситуации, особенно в трансформационные периоды, будь то война, послевоенные годы, распад государства или вхож‐ дение в его состав новых территорий, негативно отражается как на состоянии общества в целом, так и на стабильности самого государства как важнейшего политического института, призванного бороться с преступностью.

Борьба советских правоохранительных органов с преступностью в це‐ лом и с бандитизмом в частности в послевоенные годы получила освещение во многих видах и жанрах литературы: научные исследования – от статей до диссертаций, публицистика, мемуары, художественная литература с достаточ‐ ной исторической точностью описывали происходившее1. Но в большинстве своем работы были посвящены либо ситуации в стране, либо регионам, име‐ ющим этнополитическую специфику2.

Приходится констатировать, что научные исследования деятельности пра‐ воохранительных органов на Дальнем Востоке охватывают преимущественно до‐ революционный период (Е. В. Гамерман) и 1920–30‐е годы (А. В. Милежик, Т. А. Орнацкая, Н. А. Шабельникова, Е. С. Ширина). Количество работ, посвящен‐ ных деятельности правоохранительных органов в послевоенный период, крайне ограничено (В. Ж. Дорохов, А. В. Жадан, В. В. Синиченко, М. В. Чепик), что, по нашему мнению, вызвано сложностью сбора материалов, находящихся в архивах разных ведомств и российских субъектов. Отдельные сюжеты по борьбе с банди‐ тизмом на Дальнем Востоке нашли отражение в трудах Д. А. Кузнецова, И. Д. Бацаева и А. П. Пирагиса3, а также в коллективных монографиях, посвящен‐ ных истории Дальнего Востока во второй половине 1940‐х годов4. Анализ суще‐ ствующих работ позволяет сделать вывод о том, что тема деятельности право‐ охранительных органов, направленной на борьбу с бандитизмом в Дальне‐ восточном регионе в послевоенные годы, не получила должного освещения.

Великая Отечественная война оказала влияние на все стороны жизни со‐ ветского общества. Победа народа в этой войне предопределила дальнейшую модель развития советского государства, общества и частной жизни граждан. Закаленный на фронте и в тылу, народ с новыми силами взялся за восстанов‐ ление хозяйства страны, строительство городов, сел, предприятий и отраслей экономики.

Однако трудности реализации планов восстановления государства усу‐ гублялись и негативными социальными последствиями войны. Одним из та‐ ких последствий было моральное состояние общества. С одной стороны, как правомерно отмечает Е. С. Сенявская, ценой огромного морального и физиче‐ ского напряжения почти четырех лет войны советский народ «не сломался»5; с другой стороны, массовая демобилизация, когда вчерашние фронтовики ока‐ зались выброшены в ставшую уже непривычной для них гражданскую среду, и тяжелейшие условия всеобщей разрухи приводили в мирной жизни к агрессии и силовым методам как способу разрешения личных проблем6. Все это способ‐ ствовало росту послевоенной преступности, особенно бандитизма. Опираясь на архивные данные, можно констатировать, что за период с 1940 по 1947 год количество таких преступлений в СССР увеличилось в 5,4 раза, грабежей и раз‐ боев – в 2,4 раза. Причем наибольший их рост пришелся на 1945–1947 годы7.

Государство на послевоенные вызовы ответило ужесточением мер по охране общественного порядка, личной безопасности граждан, социалистиче‐ ской собственности и личного имущества. Среди прочего законодатель ис‐ пользовал традиционные методы, апробированные еще в дореволюционный период: организацию паспортной системы и изоляцию преступников. Особое внимание правительство вынуждено было уделить вопросам содержания и охраны военнопленных и интернированных, привлечения их к различным видам работ.

Серьезное беспокойство у властей всех уровней вызывали масштабы бандитизма и действий повстанческих формирований, представлявших угрозу послевоенной стабилизации государства и общества, особенно в пригранич‐ ных районах СССР. Свое отношение к данному виду преступления советская власть обозначила еще в первые дни своего существования, поскольку,

___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ совершая убийства, уничтожая государственное, общественное и личное иму‐ щество граждан и сопровождая все это крайне жестокими формами насилия, бандиты, будучи устойчивыми в своей преступно‐насильственной деятельно‐ сти, подрывали доверие не только к советской власти в целом, но и к институту государства в частности. Уже в первых законодательных актах политическое руководство страны продемонстрировало жесткое отношение к бандитам, установив для них наказание в виде смертной казни. В дальнейшем это нашло закрепление в Уголовных кодексах (УК) РСФСР 1922 и 1926 годов, определив‐ ших состав бандитизма и ответственность за его совершение и признанных ба‐ зовыми для всех последующих законодательных трансформаций. Уголовно наказуемое деяние «бандитизм» законодатель поместил в главу 1 Особенной части «Государственные преступления», таким образом отнеся его к преступ‐ лениям, направленным против государства8.

После окончания войны в советском уголовном праве, как полагает П. В. Максимов, произошло разделение квалификационных характеристик между «уголовным бандитизмом» и «политическим бандитизмом»9. По мне‐ нию исследователя, это нашло отражение в указах Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение гос‐ ударственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны личной собственности граждан», в которых законодатель предпринял попытку отде‐ лить бандитизм, совершаемый с корыстными целями, от бандитизма, пресле‐ дующего цели политические, то есть направленного против власти и управле‐ ния. Квалификационные признаки уголовного бандитизма были определены в следующей формулировке: организованная группа (шайка), состоящая не ме‐ нее чем из двух членов, при этом хотя бы один из них вооружен (огнестрельное оружие, нож, кастет и пр.), объединившаяся для совершения насильственных преступлений (убийство, покушение на убийство, разбой) с корыстными целями (хищение государственного, общественного или личного имущества граждан). Позволим себе не согласиться с позицией автора в этой части, поскольку счи‐ таем, что законодательного разделения уголовного и политического банди‐ тизма не произошло. Об этом свидетельствует сохранение статьи 593 УК РСФСР 1922 года в разделе, посвященном государственным преступлениям. Что же

КРУШАНОВА Л. А. _______________________________________________________________ касается правоприменительной практики, то в отношении лиц, совершавших корыстно‐насильственные преступления в составе организованной группы, применялись санкции, предусмотренные и статьей 593 УК РСФСР 1922 года, и вышеназванными указами. В то же время Р. Н. Таймасов правомерно отме‐ чает, что сложившееся в науке уголовного права понятие шайки практически ничем не отличалось от понятия банды, а после указов от 4 июня 1947 года ши‐ роко стал употребляться термин «организованная группа (шайка)»10.

Основная нагрузка в борьбе с бандитизмом традиционно легла на плечи органов внутренних дел и безопасности. Перед МВД стояли традиционные за‐ дачи – бороться с бандитизмом, повстанческими формированиями, уголовной преступностью и хищениями социалистической собственности, детской бес‐ призорностью и безнадзорностью, охранять общественный порядок и личную безопасность граждан СССР. В этих условиях важное значение приобретала деятельность по организации паспортной системы. Институт прописки в СССР по месту постоянного или временного жительства позволял государству кон‐ тролировать трудовую и учебную занятость, передвижение и перемещение населения в случае смены места жительства, а при необходимости разыскать человека по месту жительства, если он совершил преступление или уклонялся от общественно полезного труда.

Особая значимость Министерства внутренних дел СССР была связана и с другим видом его деятельности – обеспечением изоляции преступников, военнопленных и интернированных, их трудовым использованием, содержа‐ нием и охраной, поскольку пенитенциарная система являлась в те годы неотъ‐ емлемой составляющей МВД. Будучи встроенным в народное хозяйство страны, это министерство решало народнохозяйственные задачи, такие как строительство оборонительных рубежей, военно‐морских баз, аэродромов, заводов и предприятий промышленности, железных и шоссейных дорог, жи‐ лья, промышленная добыча золота, олова, никеля, угля и т.п. Как и вся страна, каждый исправительно‐трудовой лагерь (ИТЛ) имел свой план выработки, почти каждый осужденный участвовал в социалистическом соревновании.

Решение поставленных перед МВД задач по обеспечению безопасности государства, общества и граждан, а также по выполнению народнохозяйствен‐ ных планов в определенной степени зависело от кадрового обеспечения. Как и другие министерства, МВД в своих краевых и областных управлениях

10 Таймасов Р. Н. Правовое регулирование борьбы с бандитизмом в Советском государстве 1917– 1958 гг. (историко‐правовое исследование): автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8–9.

испытывало сильнейший кадровый дефицит (примерно 15 %11). Массовая де‐ мобилизация военных снижала остроту проблемы, но в полной мере ее не ре‐ шала. В отличие от строек народного хозяйства и добывающих отраслей, где дефицит кадров закрывался за счет принудительной рабочей силы – военно‐ пленных, интернированных и заключенных, для правоохранительных органов такой способ кадрового обеспечения был неприемлем. Поэтому приходилось использовать внутренние резервы, реорганизуя и реструктурируя систему. Так, в январе 1946 года был расформирован Отдел проверочно‐фильтрацион‐ ных лагерей Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР и его функ‐ ции переданы в Главное управление исправительно‐трудовых лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР, а 16 мая 1946‐го упразднены Административный отдел Главного управления милиции и его органы на местах с последующей передачей их функций паспортному отделу ГУМ МВД и его местным органам.

Правительство усиливало кадровый состав органов внутренних дел в надежде на то, что структурные изменения будут способствовать мобилиза‐ ции сил в борьбе с преступностью. В том же 1946 году краевые и областные подразделения НКВД были преобразованы соответственно в краевые и об‐ ластные управления МВД СССР. Например, Приморское краевое управление НКВД стало называться Приморским краевым управлением МВД СССР12. Аналогичные мероприятия проводились и в Хабаровском крае. Однако сам процесс реорганизации Хабаровского краевого управления оказался более трудоемким, поскольку в его состав, кроме собственно Хабаровского края, входили Амурская, Камчатская, Сахалинская и Магаданская области (в совре‐ менных границах), ставшие в 1948 году самостоятельными областями.

Определенную сложность представляла территория Сахалинской обла‐ сти, являвшаяся на тот момент частью Хабаровского края. Возвращенные в 1945 году в состав СССР после почти сорокалетнего колониального владения Японией Южный Сахалин и Курильские острова требовали изначального вы‐ страивания советской системы государственного управления. Это была специ‐ фическая территория: конфликт между японским и корейским населением; появившиеся отряды японских военных «Боётай», не примирившиеся с поражением Японии во Второй мировой войне; наконец, как фактор пригра‐ ничной территории, высокая концентрация специальных контингентов (со‐ ветские военнослужащие и бывшие советские военнопленные13). Поэтому со‐ здание правоохранительных и административных органов стало одной из первоочередных задач, от решения которой зависело скорейшее включение Южного Сахалина и Курильских островов не только территориально, но и по‐ литически.

В мае 1947 года было образовано единое сахалинское МВД с дислока‐ цией в городе Южно‐Сахалинске. Необходимость его образования во вновь присоединенной южной части Сахалина диктовалась прежде всего тем, что через систему организованной миграции населения, расходы на которую го‐ сударство взяло на себя, на остров попадали люди, желавшие скрыться от уголовного преследования. Несмотря на то что организованных мигрантов и сельхозпереселенцев проверяли в местах выхода на причастность к «крими‐ нальному миру», до конца советского периода эта проблема оставалась неиз‐ менной, хотя ее острота за десятилетия снизилась.

Советская система организованных переселений на Дальний Восток формировала определенные требования к таким мигрантам. Поскольку дан‐ ная территория повсеместно имела статус «ЗП» – «пограничная зона», въезд на нее лицам, имевшим судимость, был ограничен. Тем не менее в регион ре‐ гулярно пребывали граждане, использовавшие государственную поддержку в переселении как способ скрыться от закона. Сахалинский исследователь К. Е. Гапоненко указал, что в 1947 году в числе прибывших на Сахалин по орг‐ набору были 143 уголовника, 74 государственных преступника, 488 злостных неплательщиков алиментов14. Выявление такого количества криминальных элементов еще на этапе въезда на остров имело положительное влияние, значительно снизив здесь в дальнейшем уровень криминогенности.

В этих условиях нельзя недооценивать работу сотрудников всех служб Управления внутренних дел (УВД) области, и в первую очередь паспортного стола и уголовного розыска. Последнему уделялось особое внимание, по‐ скольку на него возлагалась работа по борьбе с тяжкими и особо тяжкими пре‐ ступлениями: убийствами, кражами, хулиганством, мошенничеством, поло‐ выми преступлениями, детской преступностью и т.д. Уже в конце августа и в течение сентября 1945 года на юг острова были направлены группы сотрудни‐ ков УНКВД Сахалинской области, усиленные воинскими соединениями, при‐ бывшими из Амурской области и Приморского края. Серьезные шаги были предприняты для формирования штата Оперативного отдела внутренних дел Южного Сахалина, численность которого на начальном этапе составляла 30 че‐ ловек. Уже через несколько месяцев Оперативный отдел был реорганизован в Отдел внутренних дел (ОВД) Южного Сахалина, увеличена численность прак‐ тически всех его подразделений, а общее количество сотрудников возросло до 148 человек15. Значительным был и штат уголовного розыска УВД Сахалин‐ ской области, насчитывавший 90 сотрудников16. И все же несмотря на увели‐ чение штатной численности сотрудников ОВД, по‐прежнему остро ощущался дефицит квалифицированных специалистов. С целью снижения кадрового го‐ лода, особенно переводчиков восточных языков – японского и корейского, что для Сахалина было актуально, 14 апреля 1948 года ЦК ВКП(б) принял поста‐ новление «О политической и культурно‐просветительской работе среди ко‐ рейского населения Дальнего Востока», согласно которому из Узбекистана на Сахалин были направлены 24 учителя‐корейца17, депортированные из При‐ морья в 1938 году (не будь данного постановления, эта категория переселен‐ цев ни при каких условиях не могла бы переехать на Сахалин). Даже в Отделе по делам о военнопленных и интернированных Хабаровского края к началу декабря 1945 года 20,4 % должностей оставались вакантными18.

Кроме оргмигрантов, которые, по заключению работников милиции, со‐ вершали больше преступлений, чем корейцы и японцы19, много проблем со‐ здавали советские военнослужащие, совершавшие преступления в районах дислокации воинских частей, что развенчивало благочестивый образ совет‐ ского воина, сформировавшийся у иностранцев во время боевых действий в Европе, северной части Корейского полуострова и Северо‐Восточном Китае. Работа по борьбе с преступностью военнослужащих, которые за первые шесть

КРУШАНОВА Л. А. _______________________________________________________________ месяцев 1948 года совершили более 100 различных преступлений, в том числе 9 бандитских налетов, 20 убийств, 17 грабежей, 80 краж, тоже легла на плечи сотрудников уголовного розыска20.

Победа СССР в войне и необходимость восстановления народного хо‐ зяйства обусловили появление как советских военнопленных, так и военно‐ пленных Германской и Квантунской армий, что требовало создания новых ор‐ ганизационных структур. Согласно справке, содержавшей сведения о ходе репатриации советских граждан из английской и американской оккупацион‐ ных зон, расположенных в Западной Германии, по состоянию на 1 декабря 1945 года было выявлено 1 175 367 бывших советских военнопленных21. Чис‐ ленность японских военнопленных, находившихся на территории СССР к мо‐ менту окончания военных действий, достигла 639 776 солдат и офицеров22. На учет также были взяты гражданские лица – советские, оказавшиеся за пре‐ делами СССР в годы войны либо как беженцы, либо как остарбайтеры, и япон‐ ские и корейские, оказавшиеся на Сахалине после присоединения к СССР ост‐ рова по результатам окончания Второй мировой войны. Поэтому в числе важнейших задач НКВД стояла организация лагерей для японских военно‐ пленных и проверочно‐фильтрационных лагерей с последующим формирова‐ нием трудотрядов для бывших советских военнопленных, репатриированных из стран Западной Европы, а также проведение в отношении них фильтраци‐ онных мероприятий для выявления лиц, состоявших в связи или на службе у фашистов. С этой целью в Хабаровске, Благовещенске, Николаевске‐на‐Амуре и Александровске организовали специальные проверочные комиссии, кото‐ рым подчинялись оперативные группы по проверке репатриантов23.

Таким образом, послевоенное реформирование органов внутренних дел отражало текущую ситуацию в стране, обусловленную окончанием войны, включением в состав СССР Сахалинской области, появлением на Дальнем Во‐ стоке новых специальных контингентов: военнопленных из числа советских граждан и иностранных военнослужащих, интернированных, организованных мигрантов – сельхозпереселенцев и орграбочих, наличие которых в той или иной степени влияло на уровень политической и социальной стабильности и безопасности в регионе.

После войны Дальний Восток стал территорией повышенного внимания руководства страны, поскольку в регионе были сосредоточены в больших коли‐ чествах разнообразные природные и ископаемые ресурсы, необходимые для страны в целом и восстановления народного хозяйства в частности: лес, рыба, золото, уголь… При этом регион испытывал дефицит трудовых ресурсов, кото‐ рый государство стремилось покрыть, организуя добровольное переселение и принудительные миграции. По данным отчетов переселенческих отделов Саха‐ линской области, только в мае – июне 1946 года для работы в рыбной, лесной и сельскохозяйственной отраслях прибыло 10 792 трудоспособных гражданина24.

Среди прибывших на Сахалин не все готовы были трудиться в соответ‐ ствии с трудовым договором. Как ранее уже упоминалось, в их числе были и те, кто имел проблемы с законом и не планировал отказываться от своей пре‐ ступно‐профессиональной деятельности. Не имея легальных источников до‐ хода и официального места жительства, эти «оргмигранты», чтобы выжить в довольно сложных природно‐климатических и социальных условиях, органи‐ зовывались в преступные сообщества, совершали кражи, а нередко и убивали прохожих с целью грабежа. В 1946–1947 годах бандитизм, разбой и грабежи возросли вдвое, а хищения государственной собственности за год увеличи‐ лись на 43,7 %25. Хотя более распространенным оставалось мелкое воровство одежды и продуктов питания, наибольший всплеск которого был обусловлен голодом, вызванным неурожаем по причине сильнейшей засухи 1946 года. Даже государственная поддержка населения, особенно аграрного, не смогла снизить остроту этой социальной проблемы, о чем писал в своей докладной записке министр заготовок СССР Б. А. Двинский заместителю председателя Со‐ вета Министров СССР А. И. Микояну26.

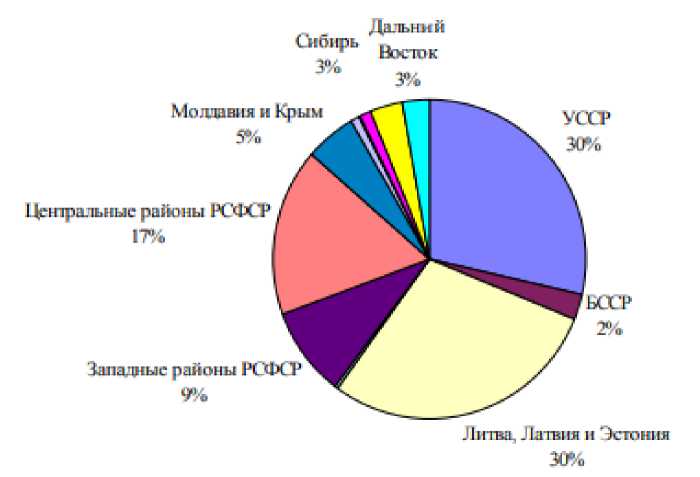

Государство в Дальневосточном регионе, как и в целом по стране, столк‐ нулось с образованием уголовных банд. На Дальнем Востоке их насчитыва‐ лось 338, что сопоставимо с численностью банд в Сибири, на Урале и Приура‐ лье (в совокупности 377) и в три раза больше, чем в Средней Азии и Казахстане (110)27. Однако данные Дж. Бурдса о долевом распределении в послевоенный период уголовно‐криминальных банд свидетельствуют о том, что на Дальнем Востоке их количество достигало 3 %. Примерно это сопоставимо с долей насе‐ ления, проживавшего в регионе28.

Распределение социального бандитизма по районам, 1946 г.

С увеличением численности пенитенциарного населения, что было свя‐ зано в том числе с ужесточением карательной политики Советского государ‐ ства, в период с 1930 по 1955 год наблюдается количественный рост лагерного бандитизма. В этом отношении Дальний Восток можно охарактеризовать как территорию с высокой концентрацией учреждений пенитенциарной системы. Крупнейшей структурой был Дальстрой. Численность заключенных и военно‐ пленных здесь на 15 октября 1947 года составляла 113,5 тыс. человек, в начале 1952‐го – 189 тыс.29

Столь высокая концентрация спецконтингентов, находившихся в лаге‐ рях Дальстроя, и нехватка кадров, обеспечивавших их охрану, привели к тому, что нарушение условий их содержания приобрело массовый характер. Наиболее распространенным явлением были грубейшие нарушения лагер‐ ной администрацией приказов, распоряжений и инструкций, регламентиру‐ ющих размещение, режим содержания заключенных, а также невыполнение указаний о надежной изоляции различных категорий уголовного рецидива. Ситуацию усугубляло поощрение и распространение опыта привлечения к сотрудничеству по «наведению порядка» в местах лишения свободы

___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ представителей уголовного рецидива, допуск их на работу в хозобслугу и на низовые административно‐производственные должности и создание таким образом благоприятной обстановки для их преступной деятельности30.

Бесконтрольное расконвоирование заключенных, отсутствие оборудо‐ вания зон, вышек, освещения и т.д. провоцировали массовые побеги. Напри‐ мер, из Тенькинского ГПУ за десять месяцев 1948 года (с 1 января по 1 ноября) было совершено 1133 побега, задержано 3830 заключенных31. Те, кого задер‐ жать не удалось, сбивались в уголовные банды, отличавшиеся особой жесто‐ костью. И. Д. Бацаев цитирует архивные документы: «Беглецы, совершившие побеги из лагерей Дальстроя, особенно в районах Якутской АССР и Чаунском, Анадырском районах Камчатского округа, грабят, истребляют колхозный скот... организуют банды, терроризируют местное население»32. Если на территории западных областей РСФСР на 1087 бандпроявлений пришлось 203 убитых и 57 раненых, то на 338 дальневосточных банд – 136 убитых и 58 раненых (1,6 % всех погибших от рук бандитов)33.

Такие побеги отличались организованностью, тщательной подготовкой и осуществлялись, как правило, с разоружением и убийством. В июле 1949 го‐ да из 60 побегов из ИТЛ Дальстроя 18 были групповыми, в том числе 4 воору‐ женных с убийством стрелков внутренней охраны. Особой жестокостью выде‐ лялась банда Лошкарева, в составе которой насчитывалось 11 человек: 1 апреля 1949 года они убили рабочего Иванникова, нанеся ему 17 ножевых ран, 25 мая организовали вооруженный налет на квартиру начальника сан‐ части прииска «Комсомолец» и совершили ряд других преступлений34. Годом ранее сбежала группа из 12 заключенных, убив двух дежурных и забрав ре‐ вольвер с боевыми патронами и винтовки. Вооружившись, они совершили налет на помещение взвода Северного военно‐строительного отряда, убили и разоружили дежурного, а затем скрылись в сопках. Совместными силами оперативных работников уголовного розыска, военизированной охраны и конвойных войск МВД в течение 12 дней (июль – август 1948 года) эта банда была ликвидирована35.

Политика принудительного трудоиспользования провоцировала соци‐ альный протест и среди интернированных советских военнопленных. Одной из таких банд была группа, сформировавшаяся из бывших военнопленных. С октября 1945 года в Оборском леспромхозе (район им. Лазо Хабаровского края) трудился 24‐й отдельный рабочий батальон в количестве 984 человек и 10 офицеров. В 1946 году администрация объявила, что теперь они являются постоянными рабочими и домой отпущены не будут. После этого около поло‐ вины состава батальона прекратило выходить на работу и занялось сбором и торговлей орехами. Ситуация выходила из‐под контроля, и секретарь райкома ВКП(б) им. Лазо М. Щелканов вынужден был доложить секретарю Хабаров‐ ского крайкома Р. К. Назарову, что «командный состав батальона сжился с бой‐ цами, совместно пьянствуют... Из 984 чел. 145 чел. сбежало (дезертировало), а из оставшихся 839 чел. 50 % не работают, занимаются сбором орехов и про‐ дажей их в г. Хабаровске». Среди так называемых «орешников» были отме‐ чены случаи избиений и даже убийства36.

Органы внутренних дел приступили к борьбе с бандитизмом на терри‐ тории вновь образованной Южно‐Сахалинской области. Здесь банды имели многочисленное вооружение, что усиливало у населения страх перед ними и требовало принятия особых мер по их ликвидации. Как пример политической акции можно назвать убийство бандитами в октябре 1945 года капитана контрразведки «Смерш» Н. Земляницкого. Весной 1946 года в 50 километрах от поселка Котон (Победино, ныне входит в состав Смирныховского город‐ ского округа) и на территории Томаринского района с помощью местных жи‐ телей из числа корейского населения были обнаружены замаскированные в лесу японские склады и тайники с большим количеством стрелкового оружия, боеприпасов и обмундирования, которые были уничтожены. В том же 1946 го‐ ду органы ликвидировали 13 вооруженных банд (общей численностью 60 че‐ ловек), состоявших из бывших японских военнослужащих и членов военизи‐ рованных формирований – отрядов «Боётай». К высшей мере наказания было приговорено четверо, остальные – на срок от 6 до 25 лет37.

Если в западных приграничных районах СССР ситуация характеризова‐ лась высокой концентрацией бандитизма и грабежей, связанных с наличием антисоветских формирований, в крупных центральных городах – с действиями уголовных банд, то на Дальнем Востоке положение обострялось большой чис‐ ленностью и плотностью исправительно‐трудовых лагерей, использованием уголовного элемента на стройках и в леспромхозах. В июне – июле 1947 года на территорию северных районов Амурской области – Верхнебуреинского и Селемджинского – была направлена большая партия бывших заключенных. Администрация предприятий и органы милиции контролировали ситуацию, но все равно происходили очень серьезные конфликты, когда бойцы вынуж‐ дены были применить оружие38. О ежедневных трудностях противодействия преступности и бандитизму вспоминал один из сотрудников Камчатского уго‐ ловного розыска И. И. Олейник: «Работать было трудно, сутками не приходил домой. Была большая преступность – бандитизм, разбои, кражи»39.

Специфика исторической ситуации заключалась в том, что в советском уголовном праве в послевоенные годы различий между политическим и уго‐ ловным бандитизмом не делалось. Однако уже с 1947 года карательные ор‐ ганы стали их юридически различать, что отразилось на методах и специфике противодействия этому явлению. Так, борьба с политическим бандитизмом была передана в ведение МГБ, а с уголовным – в ведение МВД. В 1946 году об‐ разовали Государственное управление по борьбе с бандитизмом (ГУББ МВД СССР). В июне 1947‐го последовало переустройство всех карательных органов. С этой целью выделялись помещения, транспорт, другое имущество и денеж‐ ные средства. Политическое руководство страны особое внимание уделяло укреплению органов на периферии и повышению квалификации кадров. Были открыты две специальные школы в Саратове и Сортавале (Карелия). В системе высшего военно‐технического образования ежегодно создавались 180 допол‐ нительных мест для подготовки кадров в управления по борьбе с бандитизмом.

ГУББ представляло разветвленную структуру. Специальные подразделе‐ ния применяли особые методы для подавления социального и политического бандитизма. В частности, они проводили сбор информации об общественных настроениях населения или оппозиционно настроенных группах (разведка), создав широкую сеть осведомителей, которых внедряли в эти группы (агентур‐ ная работа). Некоторые недавно рассекреченные документы позволяют су‐ дить о масштабах такого рода деятельности. На 1 января 1952 года, как сле‐ дует из доклада заместителя начальника Управления уголовного розыска МВД полковника милиции Кирова, «благодаря 10 473 осведомителям в СССР было

КРУШАНОВА Л. А. _______________________________________________________________ раскрыто 2504 преступления и произведено 3713 арестов, в том числе 27 – за убийства, 150 – за грабежи, 1524 – за воровство и хищения, 710 – за другие преступления»40. Значимым вклад осведомителей был и в Дальстрое. В ре‐ зультате их деятельности в 1951 году удалось предотвратить 30 вооруженных побегов (204 чел.), 369 групповых (1136 чел.) и 976 одиночных побегов, 262 бандпроявления, 97 случаев хищения золота (27 476 г, дополнительно изъ‐ ято 72 890 г). К уголовной ответственности привлекли 2189 человек, в том числе 1051 – за побеги и 1147 – за бандитизм41.

Специфическим вызовом в послевоенное время оказалась высокая концентрация воинских частей в Дальневосточном регионе и рост количе‐ ства преступлений военнослужащих в отношении гражданского населения. Представители местных органов власти могли действовать лишь пассивными методами – в частности, обращались к командованию с просьбой навести по‐ рядок на подведомственной им территории. Так, на Сахалине председатель Томаринского райисполкома просил перевести войсковую часть из села Бе‐ линского в другой район. В 1948 году Д. Н. Мельник писал командующему Дальневосточным военным округом Н. И. Крылову и министру Вооруженных сил СССР Н. А. Булганину: «...за последнее время распущенность отдельных военнослужащих в некоторых воинских частях дошла до прямого терроризи‐ рования гражданского населения. Как это ни странно, у нас... человек в воен‐ ной форме в ночное время вызывает у рабочих и служащих беспокойство за жизнь и свое имущество. Несмотря на проведение в последнее время целого ряда мероприятий, факты возмутительного поведения военнослужащих про‐ должаются. За первые шесть месяцев 1948 года на территории Сахалинской области военнослужащими было совершено более 100 различных преступле‐ ний, в том числе 9 бандитских налетов, 20 убийств, 17 грабежей, 80 краж». Как правило, такие преступления «провоцировались пьянством»42.

Таким образом, специфика Дальнего Востока определяла особенности регионального бандитизма. Он носил исключительно уголовный характер, в том числе на Сахалине, где орудовали банды «Боётай», поскольку их пре‐ ступная деятельность была направлена на сопротивление установившемуся политическому строю СССР. Высокая концентрация пенитенциарных учрежде‐ ний, воинских частей, а также большая численность рабочих трудотрядов из числа бывших советских военнопленных, слабая дисциплина, плохие условия содержания и невысокий уровень профессионализма сотрудников, в обязан‐ ности которых входили охрана и контроль над ними, создавали условия для побегов и объединения в банды, терроризировавшие местное население. И все же к концу 1940‐х годов, несмотря на тяжелые условия работы, сотруд‐ ники правоохранительных органов, опираясь на помощь местного населения и осведомителей, бо́льшую часть уголовных банд сумели ликвидировать. Осо‐ бое внимание уделялось вопросам дисциплины, что позволило впоследствии предотвратить побеги заключенных и военнослужащих.

Список литературы Борьба правоохранительных органов с бандитизмом на Дальнем Востоке в послевоенные годы

- Бацаев И. Д. Особенности промышленного освоения Северо‐Востока России в период массовых политических репрессий (1932–1953). Дальстрой. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002.

- Бурдс Дж. Советская агентура. Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944–1948). Москва; Нью Йорк: Современная История, 2006.

- Гапоненко К. Е. Вслед за ушедшим днем: Очерки о сахалинских переселенцах 1946–1952 годов. Южно‐Сахалинск: Сахалин. обл. тип., 1998.

- Жадан А. В. Органы НКВД Хабаровского края в период заключительного этапа Второй мировой войны и первое послевоенное время (июнь – декабрь 1945 года) // Historia provinciae – журнал региональной истории. 2021. Т. 5, № 1. С. 183–216.

- Исторические проблемы социально‐политической безопасности российского Дальнего Востока (вторая половина XX – начало XXI в.): моногр. Кн. 1:

- Дальневосточная политика: стратегии социально‐политической безопасности и механизмы реализации / А. С. Ващук, А. Е. Савченко, Ю. Н. Ковалевская и др.; под общ. ред. А. С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014.

- Крушанова Л. А. Миграционная политика СССР на Дальнем Востоке (середина 1940‐х – 1970‐е гг.) / отв. ред. А. С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014.

- Кузнецов Д. А. Организация охраны правопорядка и борьба с преступностью на Южном Сахалине (1945–1950 гг.) // Россия и АТР (Владивосток). 2009. № 2. С. 101–109.

- Максимов П. В. Признаки бандитизма в динамике концептуальных подходов и уголовно‐правового регулирования // Вестник экономической безопасности. 2022. № 2. С. 115–121.

- Меньшагин В. Д., Вышинская З. А. Советское уголовное право. М.: Гос. изд‐во юрид. лит., 1950.

- Мир после войны: дальневосточное общество в 1945–1950‐е гг. / А. С. Ващук, С. Г. Коваленко, Е. Н. Чернолуцкая; под общ. ред. В. Л. Ларина // История Дальнего Востока России. Т. 3, кн. 4. Владивосток: Дальнаука, 2009.

- Пирагис А. П. От нагана до компьютера: история камчатской полиции и милиции (XVIII–XX): в 2 ч. Петропавловск‐Камчатский: Новая книга, 2005.

- Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН), 1999.

- Сенявская Е. С. Фронтовое поколение Великой Отечественной: социально‐психологический феномен. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/frontovoe‐pokolenie‐velikoy‐otechestvennoy‐sotsialno‐psihologicheskiy‐fenomen.

- Таймасов Р. Н. Правовое регулирование борьбы с бандитизмом в Советском государстве 1917–1958 гг. (историко‐правовое исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

- Щеглов В. В. Население Сахалинской области в ХХ веке: моногр. Южно‐Сахалинск: Изд‐во ЮСИЭПиИ, 2002.