Борис Пильняк как ключевая фигура советско-японских культурных отношений (1926-1937)

Автор: Савелли Дани

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Общение

Статья в выпуске: 2, 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14911796

IDR: 14911796

Текст статьи Борис Пильняк как ключевая фигура советско-японских культурных отношений (1926-1937)

Япония не принесла удачи Борису Пильняку, хотя поначалу казалось, что принесет. 6 марта 1926 года автор «Голого года», культовой книги в России 1920-х годов, автор, приветствовавшийся Троцким и Бухариным, друг Пастернака, Платонова и едва ли не всех, кто в то время творил русскую литературу, стал первым «красным» писателем, посетившим Японию с официальным визитом. Об этом событии сообщали передовицы газет. Затем, уже в мае 1932 года советское и японское правительства разрешили Пильняку новую поездку, на этот раз частную. Благодаря ей, он смог внести в книгу «Корни японского солнца» 1, сурово раскритикованную после ее выхода в свет в 1927 году, давно ожидавшиеся исправления.

Но и после публикации в 1933 году «Камней и корней» — книги, которая в наши дни читается с большим трудом и в 1934 и 1935 годах подверглась новым правкам 2, — Пильняк так и не освободился от Японии: обе его поездки в эту страну, как и дружба со многими представителями японской интеллигенции, стали основанием для его ареста в октябре 1937 года. По сообщению В Шенталинского,

Дани Савелли (Dany Savelli), научный сотрудник университета «Париж-I» (Paris-I), Париж.

одной из главных причин казни Бориса Пильняка 21 апреля 1938 года было обвинение в шпионаже в пользу Японии 3.

Конечно, вне зависимости от того, была бы Япония в жизни Пильняка или не была, во время чисток 1937 и 1938 годов у фрондера, написавшего «Повесть непогашенной луны», а затем «Красное дерево» 4, почти не было шансов не попасть в силки НКВД. Как и в случае с театром Всеволода Мейерхольда два года спустя, «Япония» послужила лишь предлогом для безумствующей власти, средством оправдания совершаемых ею убийств.

Сегодня вернуться к поездкам Пильняка в Японию стоит потому, что до сих пор нет ни одного посвященного им исследования — ни в этой стране, ни на Западе, ни в России. Как нет и ни одной работы с анализом текстов, на написание которых поездки вдохновили Пильняка. Но можно ли говорить о советско-японских культурных контактах, чрезвычайно активных в конце 1920-х — начале 1930-х годов, и, a fortiori , анализировать их, не беря в расчет эти поездки? Их умолчание советской стороной еще можно принять или объяснить: с 1936 по 1976 год произведения Пильняка не публиковались, имя его вплоть до 1986 года почти не упоминалось. Что поражает, так это молчание западных и японских русистов 5.

В годы, когда Пильняк посещал Японию, две державы вели друг с другом некую «игру»: с помощью ее они старались (и не без успеха) избежать войны, угроза которой ощущалась ими в течение двадцати лет. Попробуем выявить значение поездок Пильняка в этом контексте, определить, какую роль выпало ему сыграть в отношениях, складывавшихся перед войной между некоторыми деятелями искусства и представителями интеллигенции России и Японии.

Никакой пропаганды, по крайней мере, официально...

Дипломатическое признание Японией Советского Союза — продукт чисто прагматического расчета. Тут и надежда на выгоды от торговли с соседом, располагающим богатыми природными ресурсами, и щелчок Соединенным Штатам, которые никак не хотели признавать СССР. Как тогдашний министр иностранных дел Японии Сидэхара Кидзюро сформулировал в доверительной беседе с Дмитрием Абрикосовым, «отнюдь не любовь к большевикам побудила Японию признать Советскую Россию; просто Россия — наш ближайший сосед, и, если Япония не признает советское правительство, ей не к кому будет адресовать свои претензии и протесты, а ее интересы будут постоянно нарушаться» 8.

Абрикосов, являвшийся последним официальным представителем царской России в Токио, высказывал опасения, что признание СССР «даст Советам свободный пропуск в Японию, прямой допуск к контактам с японской общественностью». В ответ на это Сидэхара признал, что «японцы очень хорошо это понимают, но получили от большевиков обещание не вести в Японии никакой пропаганды. Со своей стороны мы пообещали, что запретим белой эмиграции вести подобного рода деятельность на территории Японии». Рассказывая об этом в своих воспоминаниях, Абрикосов делал вывод: «Было очевидно, что советско-японские отношения зарождаются в не особенно дружественной атмосфере».

Лучше нельзя было сказать. Два государства, совсем недавно бывшие врагами 9, и так относились друг к другу настороженно, а тут еще в ходе переговоров постоянно возникал чрезвычайно щекотливый вопрос о пропаганде. Для российской стороны поводы для беспокойства были не столь уж значительными: угроза создания японцами с помощью Григория Семенова (которому адмирал Колчак накануне своего пленения в 1920 году большевиками передал командование войсками белогвардейцев) новой антибольшевистской армии была маловероятной. Для этого Семенову не хватало размаха. Кроме того, как доказывает один из японских документов, японцы прекрасно знали, что в ноябре 1924 года во время встречи в Китае с Л. Караханом Семенов предложил советской власти свое содействие за весьма умерен- ную цену — две тысячи долларов 10. Да и русских эмигрантов, получивших въездную визу в Японию, было слишком мало. К 1925 году их число составляло чуть более тысячи человек, и большинство из них находились в столь стесненном материальном положении, что предпочли бы перебраться в другие места — в Китай, Францию и даже Сербию 11.

С японской стороны ситуация выглядела совершенно иначе. Не говорю уже о том, что грозная японская специальная полиция нанесла жестокий и действенный удар по молодой компартии Японии сразу после землетрясения 1923 года. Чтобы показать, насколько непримиримыми становились японские власти при малейшей угрозе коммунистической пропаганды, напомним следующий факт: первый корабль с гуманитарной помощью, прибывший к берегам Японии через двенадцать дней после катастрофы, назывался «Ленин», и его матросы, бывшие, естественно, советскими гражданами, не получили разрешения на разгрузку. Боязнь пропаганды взяла верх над необходимостью, да и над здравым смыслом.

Прошло два года, однако японское правительство ни в коей мере не утратило прежней подозрительности. Но была ли эта подозрительность оправданной? Позиция Советов действительно была двойственной и противоречивой: с одной стороны, столкнувшись с последствиями долгой гражданской войны, кремлевские правители хотели бы нормализовать отношения с давним противником и даже добиться от него договора о ненападении; с другой, теоретики и профессиональные революционеры III Интернационала работали на мировую революцию, то есть и на революцию в Японии. С одной стороны, было желание упрочить курс на взаимопонимание с дальневосточным соседом, с другой — реформировать обескровленную, расколотую и запрещенную Коммунистическую партию Японии. Противоречивость этой политики ярко показал в своих воспоминаниях Григорий Беседовский — советник, затем поверенный в делах в советском посольстве в Токио, «перебежавший на Запад» в 1929 году: «В то время как я вел сложную и кропотливую работу по японо-советскому сближению, второстепенные агенты Коминтерна в Харбине готовили советско-японскую войну» 12.

К воспоминаниям Беседовского надо подходить с большой осторожностью 13. И все же именно это его замечание находит точное подтверждение в самом предмете прекрасного анализа историка Пьера Бруэ, а именно — в огромном разрыве между теорией мировой революции и все более твердым желанием Сталина стать в коммунистическом мире безраздельным хозяином, вольным отдать при необходимости предпочтение прямо противоположной теории 14. Но в критическом для Коминтерна 1926 году, когда с поста его руководителя был смещен Зиновьев, курс этой организации в Японии еще не установился. Документы и выступления руководителей III Интернационала позволяют предположить, что сосуществовали две тенденции. Одну воплощали люди «на местах», например Карлис Янсон, находившийся в Японии с июня 1925 года; в письмах в Москву он напирал на слабость и неопытность японского коммунистического движения 15, а в июле 1926 года докладывал: «Решено было также, что не интеллигенты, имеющие сильно индивидуалистический уклон, а производственные рабочие будут преобладать во всех комитетах, а также во всей партии» 16. Вторая тенденция была представлена людьми «издалека», в Москве; они видели ситуацию совсем иначе. Так, генеральный секретарь Профинтерна (контролировавшегося Коминтерном Интернационала красных профсоюзов) Соломон Лозовский в том же 1926 году в «ответе японским товарищам» декларировал следующее:

В условиях Японии левые элементы не могут выступить слишком открыто и активно, потому, что правительству и полиции слишком легко их тогда изолировать, а также под влиянием всей обстановки в Японии боятся коммунизма и всего, что пахнет коммунизмом. Приходится поэтому искать прикрытия. Для этого необходимо создавать какие-нибудь специальные организации, носящие какое-нибудь безразличное благовидное имя. Во главе таких обществ должны стоять приемлемые с точки зрения полиции лица из ученого мира, интеллигенты, достаточно, однако, честные, достаточно связанные с левым крылом рабочего движения, чтобы оно могло через эти общества войти в связь с рабочим движением, как таковым, обеспечивая себе в этих обществах, если не руководство, то, по крайней мере, достаточное влияние 17.

Иными словами, внутри самого III Интернационала склонялись к тому, чтобы, используя интеллигенцию как прикрытие, вести «добропорядочную» пропаганду и так добиться результатов, в конечном счете более основательных. Поскольку угроза советско-японской войны становилась все более реальной (особенно после 1932 года, когда было создано государство Маньчжоу-го), а надежды на то, что компартия Японии станет сильной и влиятельной, видимо, рассеялись окончательно, можно предположить, что в случае с Японией «советское культурное наступление» (если использовать выражение из одной из старых работ 18) было усилием, куда в большей мере направленным на укрепление грозящего в любой момент ухудшиться взаимопонимания, чем на реальное приобщение всей страны к делу коммунизма.

Советское культурное наступление

В какие же формы облекалось это «культурное наступление»? Прежде чем ответить на вопрос, посмотрим сначала на Японию. В 1925 году была создана Ассоциация русско-японского искусства. Среди ее членов были Акита Удзяку 19, Осанаи Каору 20, основавший в 1924 году Малый театр Цукидзи, и пролетарский писатель Курахара Корэхито 21. Год спустя под новым названием — Советско-японская ассоциация — возродилась Русско-японская ассоциация, учрежденная Гото Синпэй еще в 1906 году. Наконец, в 1931 году было создано Общество друзей Советского Союза, председателем которого стал Акита Удзяку.

Все эти объединения ставили своей целью развитие культурного обмена с Советским Союзом. В Японии их поддерживали крупные ежедневные газеты — «Осака Майнити симбун» и особенно «Асахи симбун». В эпоху серьезной конкуренции между печатными изданиями они таким образом находили сразу и средство продемонстрировать свои демократические симпатии, и темы, привлекавшие внимание публики. Первый воздушный перелет Токио — Рим через Сибирь и Москву финансировался «Асахи»; в следующем году та же газета, одержав победу над «Дзидзи» и «Токио Нитинити», получила право эксклюзивной публикации «Впечатлений о новой Японии» Бориса Пильняка 22. И поскольку суммарный тираж «Осака Асахи» и «Токио Асахи» превысил в 1926 году миллион двести тысяч экземпляров, в этом можно усмотреть доказательство увлеченности японцев Советским Союзом 23.

Японские ассоциации получали поддержку из СССР от Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами (ВОКС), с 1925 по 1929 год возглавлявшегося Ольгой Каменевой. Само название этого Общества свидетельствует о том, что оно должно было руководить советской культурной политикой за границей и, как следствие, создавать привлекательный образ нового государства 24. В бюллетене от 7 января 1926 года, то есть менее чем через год после дипломатического признания Японией Советского Союза, ВОКС ставило себе в заслугу то, что «в течение последних месяцев культурные связи между советским Дальним Востоком и Японией приняли устойчивый характер». И действительно, культурные обмены с Японией уже тогда были достаточно интенсивными 25. Не имея возможности составить полный перечень мероприятий, упомянем лишь вечер японской литературы в Москве 5 апреля 1926 года, во время которого актеры театра Мейерхольда показали спектакль «Кагэ-киё» 26, а также выставку, организованную ВОКС в мае 1927 года совместно с Советско-японской ассоциацией и газетой «Асахи», где экспонировалось около ста сорока полотен и двухсот рисунков русских художников-авангардистов. Отметим, кроме того, промышленно-торговую выставку, открывшуюся в январе 1926 года в универмаге «Даймару» в Осаке под эгидой «Осака Асахи», «Осака Майнити» и Русско-японской ассоциации, и триумфальное прибытие 2 сентября 1925 года в Токио двух советских летчиков.

Культурный обмен по линии Москва — Токио выглядит более значимым и более впечатляющим, чем по линии Токио — Москва. Не стоит, однако, забывать о приезде в СССР в августе 1928 года труппы Итикава Садандзи. То было действительно историческое турне, в ходе которого театр Кабуки впервые выехал за границу. Оно было подготовлено Осанаи Каору во время его визита в Москву в 1927 году, поддержано Ольгой Каменевой и имело широкий резонанс как с одной, так и с другой стороны. Во время турне (ему, кстати, пытались воспрепятствовать японские ультраправые) Садандзи встретился с Пильняком, но, конечно же, наиболее ярким моментом поездки стала его встреча с Эйзенштейном 27.

Такова ретроспектива наиболее ярких событий в сфере культурного обмена. Но участвовали ли в нем писатели? В первую очередь нас, конечно же, должен интересовать Пильняк. Ибо в Японии, где влияние русской литературы было очень существенным (благодаря творчеству Толстого — самого переводимого с 1868 года 28 иностранного автора) и где со времени поездки в 1916 году поэта-символиста Константина Бальмонта не бывал ни один крупный русский писатель, приезд через десять лет Бориса Пильняка не мог не вызвать интереса и любопытства.

Почему именно Пильняк?

Возможно несколько ответов на этот вопрос. Но сначала заметим, что наряду с Пильняком и его женой, актрисой московского Малого театра Ольгой Щербиновской, в Японии ждали писателя

Всеволода Иванова, а также Николая Конрада — того самого Конрада, который в 1912–1917 годах учился в Японии, в 1921 году перевел «Исэ моногатари», ныне же единодушно считается основоположником российской японистики 29. Однако оба они так и не приехали. Впрочем, Конрад посетил Японию на следующий год. Годом раньше он, вероятно, был бы хорошим гидом для писателей, не знакомых с японской жизнью. Но тогда, как поспешили предположить некоторые газеты, его поездка была отменена из-за того, что он должен был вести занятия в Ленинградском университете. Вдобавок в Японии уже находился другой японист, в то время считавшийся равным Конраду; то был Евгений Спальвинг 30, некогда учившийся у романиста Футабатэй Симэй 31, а в описываемое время работавший переводчиком в советском посольстве.

Что до Иванова, то его отказ от поездки вызывает удивление. На вечере, организованном 19 февраля в Москве по случаю отъезда Пильняка, Иванов сказал, что занят — должен завершить новую книгу. Впоследствии Пильняк повторит японским журналистам это объяснение, а журналист Курода Отокити уточнит, что узнал о решении Иванова за два-три дня до ожидаемого прибытия писателя в посольстве: там сослались на некое «препятствие», не объяснив, в чем оно заключалось 32. Так как 17 марта 1926 года все японские журналисты приняли Викторина Попова 33, неожиданно появившегося вместе с Пильняком, за Иванова, решение последнего, видимо, на самом деле было принято перед самым отъездом. Было ли оно в последнюю минуту навязано Иванову советскими властями? Видимо, нет. В письме от 7 октября 1925 года Иванов делился с Максимом Горьким своим нежеланием путешествовать в компании с Пильняком: «А мне очень хочется поехать в Японию и уехал бы, но, по секрету скажу Вам, увязывается за мной Пильняк. Отказаться с ним ехать — как-то неловко, а с Пильняком в Японию — какое же удовольствие? Вот и не знаю, что делать» 34.

Вместе с тем между Пильняком и Ивановым было много общего. В первую очередь их объединяло увлечение Азией: она часто представала в их произведениях как хаотическая сила, источник русскости и революции. Конечно, та Азия, о которой они упоминают, находилась на востоке России (в Сибири, где родился Иванов), в Монголии и Китае. Оба они в равной мере были заворожены Китаем; это ясно из двух писем 1924 года, в которых Пильняк проектирует будущее путешествие в Китай со своим другом Ивановым 35. Как часто бывает с европейцами, привлекательность Китая переноси- лась ими и на Японию, так что путешествие в Японию должно было последовать за пребыванием в Китае.

Другая примечательная особенность: и Иванов, и Пильняк принадлежали к литературному течению «попутчиков» — шли с революцией, но не были ни членами партии, ни выходцами из пролетарской среды. Трудно удержаться от предположения, что в Советском Союзе надеялись: для японских властей, обеспокоенных возможным прибытием пропагандистов, это несмываемое пятно станет своего рода гарантией «добропорядочности». Благо и японские русисты, когда им приходилось защищать Пильняка от действий полиции, считали своим долгом напоминать о его принадлежности к «правому крылу», как, впрочем, и о его нерусском происхождении.

Пильняка и Иванова объединяло и то, что оба были одинаково неизвестны в Японии. «Голый год» заметили лишь профессиональные русисты Нобори Сёму и Катаками Нобуру 36, широкая публика о романе не знала — просто потому, что он еще не был переведен. На начало 1926 года у Пильняка на японский язык были переведены лишь «Иван да Марья» и «Над оврагом», у Всеволода Иванова — всего один рассказ. Поэтому накануне приезда советских писателей Курахара Корэхито и Маруяма Масао 37 взялись в объемных статьях представить их своим согражданам; 17 марта 1926 года Нобори Сёму сделал то же самое для читателей «Ёмиури симбун» 38.

Добавим, что Пильняк был тогда председателем Всероссийского Союза писателей, и в этом качестве ему надлежало обсудить во время поездки вопрос о соблюдении авторских прав при переводах с русского на японский язык 39. В особенности же не стоит забывать о том, что в тридцать один год он уже был автором, за которым числилось значительное произведение. В модернистском романе «Голый год», полностью лишенном интриги, в этом коллаже текстов как собственных, так и чужих, он первым из писателей восславил революцию — и вполне естественно, что спустя четыре года он же оказался первым советским писателем, официально посетившим Японию.

Прием, встречи и путешествие по Японии

Громкий успех Пильняка по прибытии в Токио объясняется отнюдь не тем, что японцы были хорошо знакомы с его творчеством. Фотография Пильняка появилась на первых страницах многих ежедневных газет потому, что, по словам Шарля Вильдрака, посетивше- го Японию в апреле-мае 1926 года, в этой стране, «как и повсюду, пресса пользуется любым предлогом, чтобы привлечь внимание любопытствующих читателей» 40. Сказано не только ради красного словца: словно в подтверждение мнения французского драматурга «Дзидзи» обнародовала 26 мая 1926 года пространное письмо некоего учащегося; в нем он сетовал на несносную — по его мнению типично японскую — склонность делать из иностранного писателя нечто вроде экспоната и забыть о нем, как только он уедет. В качестве примеров автор, пожелавший остаться неизвестным, назвал Пильняка и Вильдрака. Но Вильдраку-то газеты посвятили куда меньше статей, чем Пильняку, и это обстоятельство позволяет предположить, что дело было не в личностях. Просто в 1926 году русская литература снова была в чести в Японии — пусть представлявшие ее молодые авторы сами по себе были еще плохо известны. Быть может, для японцев она даже стала еще более экзотической, еще более привлекающей внимание — и своим новым названием («советская литература»), и теми новыми, сбивающими с толку спорами о допустимости связи между литературой и политикой, которые она порождала. Все это вызывало любопытство — и газеты были тут как тут, чтобы извлечь из него выгоду для себя.

Ретроспективно, журналистская суета вокруг Пильняка имела как минимум одно достоинство: благодаря ей, мы можем сейчас представить себе — со многими деталями, зачастую более точными, чем доступные нам из полицейских отчетов 41, — как писатель проводил время в Японии. Здесь я ограничусь только самыми значительными событиями поездки, уделив особое внимание встречам русского писателя с представителями японской интеллигенции.

Разумеется, Пильняку предложили свои услуги в качестве переводчиков японские русисты, в том числе и наиболее яркие: Нобори и Ёнэкава, а также Катаками, основавший в 1920 году в Университете Васэда первую в Японии кафедру русской литературы. О пятнадцати встречах с Пильняком упоминает в своем дневнике и театральный деятель Акита Удзяку. Многие из этих встреч состоялись в Малом Театре Цукидзи, во время представлений «Власти тьмы» Толстого и «Эн-но Гёдзя» 42. Автор последней пьесы Цубуси Сёё 43 и Пильняк вскоре познакомились в Театре Кабуки 44. На вечере, устроенном 2 мая в честь Пильняка Советско-японской ассоциацией искусств, сошлись писатели и драматурги, которых объединяли либо общие политические пристрастия, либо любовь к русской литературе 45. На нем, помимо Акита Удзяку, Осанаи Каору и Фудзино- ри Сэйкити 46, присутствовали Огава Мимэй 47 и Таяма Катай 48: и тот, и другой воспользовались возможностью засвидетельствовать свою привязанность к русской литературе. Наконец, хотя он и не встречался с Симадзаки Тосон 49, Пильняк перед отъездом в Коморо, где некогда жил автор «Нарушенного завета», получил от него рекомендательное письмо в этот город 50.

Что касается поездок Пильняка по Японии, то, кроме Синсю, он побывал в Атами, Икахо, Нара, Киото. Более того, из Токио в Осаку он перелетел на самолете газеты «Асахи». В «Асахи» же был помещен его восторженный отчет об этом приключении. Сегодня его восторги могут показаться наивными; напомним, однако, что, девять месяцев спустя, Осима Суэо, молодой пилот самолета, на котором Пильняк совершил свой перелет, разбился вместе с самолетом, принадлежавшим той же газете 51.

Полиция: прием иного рода

Приехав в Японию, Пильняк заявил, что хотел бы «узнать все» об этой стране за время своего пребывания, срок которого он в одних заявлениях определял в шесть месяцев, в других — в год. Но оно оказалась короче, куда короче: уже в начале июня чета Пильняков пароходом отбыла в Пусан. Более точную дату отъезда мы не можем назвать, так как японские газеты, даже «Асахи», странным образом ни словом о нем не обмолвились. Перед отъездом из Токио в Кансай Пильняк туманно намекнул корреспонденту «Ёмиури» на причины, по которым уезжает до срока: «Я думал остаться в Токио примерно на полгода, чтобы рассмотреть и изучить Японию в деталях, но из-за всех тех трудностей, с которыми я здесь столкнулся, не получается. Поэтому я и принял решение вернуться домой через два месяца» 52.

Быть может, из-за скандала, последовавшего за апрельской публикацией «Повести непогашенной луны» в журнале «Новый мир» 53, Пильняк получил от советского правительства приказ вернуться на родину? Но тогда он не провел бы после отъезда из Японии около двух месяцев в Китае. В просмотренные мною японские документы вообще ничего не просочилось в связи с этим делом. Единственное исключение — неясное свидетельство Николая Матвеева, упоминаемое в рапорте полиции от 3 августа 1926 года. Этот русский книготорговец, уроженец Японии, закупавший книги в Шанхае и Харбине, припоминает, что из-за публикации «Повести» Пильняк столкнулся с некоторыми трудностями при отъезде в Советский Союз из Китая 54. Но, если судить по письму Пильняка, написанному им в середине сентября своему другу дипломату Яну Берзину и его жене 55, писатель не представлял глубину скандала, пока не вернулся в Москву.

Следовательно, весьма вероятно, что сами японские власти настойчиво подталкивали Пильняка к тому, чтобы он покинул Японию раньше изначально предполагавшегося срока. А о методах «подталкивания», применявшихся японской полицией, мы очень хорошо осведомлены благодаря нотам советского посла Виктора Коппа, регулярно направлявшимся им японскому министру иностранных дел: советских граждан обыскивали без предъявления ордера; японцам запрещали с ними встречаться; осмелившимся подойти к гостям из СССР грозило избиение. В некоторых случаях, добавляет Копп, полиция без колебаний врывалась в дома и, если там оказывались посетители, требовала, чтобы они немедленно удалились. По указаниям своего начальства полицейские могли усесться в автомобили тех, за кем следили, и не спешили освободить место 56.

Многих тогда обескураживала эта наглость агентов японской специальной полиции, поражающая нас и сегодня. Виктор Копп сообщает, что тот же режим распространялся и на семьи сотрудников посольства: несмотря на дипломатическую неприкосновенность, полиция их буквально терроризировала 57. Лучше всего претензии к полиции отражены... в ее же отчетах — в них тщательно записаны все жалобы. Например, фольклорист и лингвист Николай Невский, живший в Японии с 1915 года, заявляет, что стеснен в своих исследованиях из-за постоянного полицейского надзора 58. Даже белогвардейцы, как, например, секретарь генерала Семенова Д. Сазонов, сетовали на слежку 59.

Если уж жаловались люди, выбравшие Японию в качестве своей второй родины, то можно представить себе, что должен был вынести «красный писатель» Борис Пильняк. В его случае надзор со стороны полиции оказался столь строгим, что даже сотрудники посольства заволновались (как об этом — опять же! — свидетельствует один из полицейских отчетов) 60.

Полиция задала тон уже 17 марта, когда Пильняк прибыл на Токийский вокзал. Встречали его человек двести-триста, и все — молча; только Одзэ Кэйти 61 произнес короткое приветствие по-русски («с приездом!»), но и для этого ему пришлось сначала проявить большое терпение в переговорах с полицией 62. Тем же вечером писатель и его жена были вынуждены бежать из гостиницы, где они оста- новились, и искать убежища у второго секретаря посольства Льва Вольфа; затем они переехали к торговому атташе Якову Янсону 63. Все эти перипетии широко комментировались прессой: в конце 1920-х годов она еще не боялась выставлять полицию на посмешище.

Поль Клодель, французский прозаик и поэт, в то время посол Франции в Японии, хотя и был настроен скептически в отношении советских гостей, сообщил об их злоключениях в Министерство иностранных дел в Париже: «Полиция обрекла делегацию «трудящихся» на домашний арест, чтобы не допустить к ней посетителей. «Литератор» Пильняк стал предметом внимания того же рода и должен был укрыться в доме одного из секретарей» [советского посольства] 64.

Доверим Клоделю сделать заключение: «Признанная цель японского правительства — отвадить красных визитеров». В случае с Пильняком это удалось: писатель покинул страну несколькими месяцами ранее намеченного срока.

Япония в Москве

Поездка закончилась, но писатель не порвал связей со страной. Осенью 1926 года он пишет три текста о Японии (или навеянные Японией), которые будут включены им в сборник «Рассказы с Востока» 65. Тогда же он завершил «Корни японского солнца»; книга была издана издательством «Прибой» 66. Но Пильняк не хотел ограничиваться описанием Японии: судя по некоторым признакам, можно полагать, что он также стремился возвысить образ этой страны, расширить представления о ее культуре.

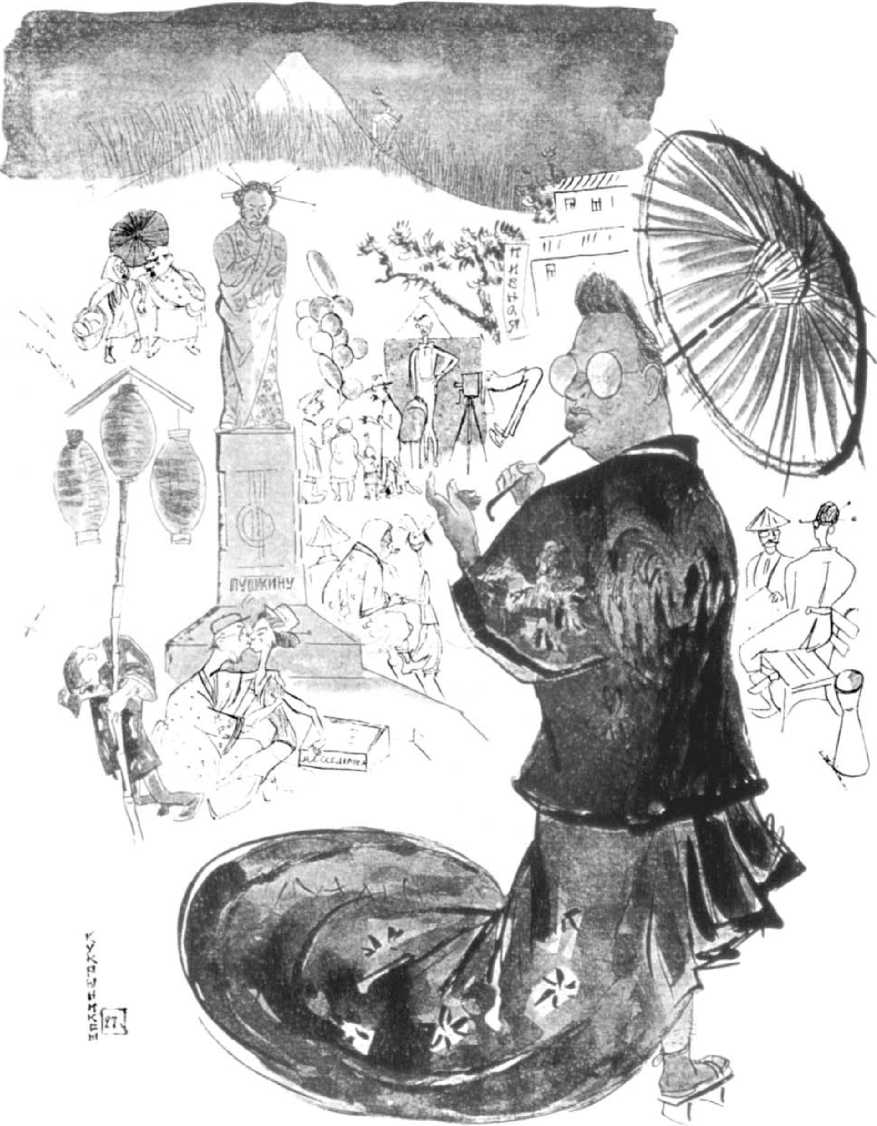

Немало подтверждений тому можно найти в журнале «Красная Нива», которым руководил Анатолий Луначарский, нарком просвещения и влиятельный защитник Пильняка в 1926 году. Первое из них — карикатура на четвертой странице обложки номера от 29 мая 1927 года. Подпись под ней гласит «Москва глазами Пильняка после поездки в Японию». Художник М. Куприянов изобразил Пильняка в кимоно и гэта и с зонтиком в руке на фоне «ояпоненной» Москвы: в глубине — гора Фудзи, с которой катаются на лыжах, перед ней — статуя Пушкина с шиньоном, заколотым кандзаси , и москвичи в остроконечных шапочках... В следующем номере того же журнала появился рассказ Пильняка, написанный под впечатлением пребывания в Шанхае, но проиллюстрированный гравюрой Киёнага, на

Москва глазами Пильняка после поездки в Японию. Шарж М. Куприянова.

которой изображена куртизанка в кимоно 67; это скорее всего не грубая смесь реалий двух стран, а знак того, что в июне 1927 года Пильняк воспринимался прежде всего как писатель, вернувшийся из Японии, а не из Китая. Другие подтверждения находим опять в «Красной Ниве»: там Пильняк публикует отредактированный им перевод рассказа пролетарского писателя Хаяма Ёсики 68 и там же печатается эссе о японских женщинах его друга Переца Хиршбейна, американского еврейского писателя, с которым Пильняк был вместе в Нара и Киото 69.

Наконец, в 1928 году в журнале «Печать и революция» за подписью Пильняка и Романа Кима появляется статья о современной японской литературе 70. Пильняк японского не знал; следовательно, если кого-то из соавторов и можно считать специалистом по японской литературе, то, разумеется, Кима — первого переводчика на русский язык произведений Акутагавы. Однако то, что Пильняк подписался под такой статьей, не должно вызывать улыбку: ведь это он наполнил текст собственным пониманием японской литературы, возникшим не из чтения, а из впечатлений от встреч и подсказанным его творческой интуицией. Статья не отягчена дидактикой и благодаря Киму информативна; но если кем-то она одушевлена, так это Пильняком. Между прочим, в ней можно обнаружить короткие истории, автором которых мог быть только Пильняк; они показывают его интерес к си ( ватакуси )- сёсэцу — жанру полуинтимного, почти дневникового повествования, которым он во многом вдохновлялся, когда писал «Как рождаются рассказы» 71. В статье упоминаются писатели, с которыми он лично встречался в Японии, в том числе и создатель жанра си (ватакуси)-сёсэцу Таяма Катай. Что Пильняк интересовался современной ему японской литературой, подтверждает и Нобори Сёму 72; он сообщает, что беседовал с Пильняком о Танидзаки Дзюнъитиро, единственным произведением которого, переведенным на русский язык, долго оставалась «Бессмысленная любовь», опубликованная в 1929 году в том самом «Прибое», где печатали Пильняка.

Добавим, что в 1927 году несколько японцев совершили поездку в Советский Союз, явно приуроченную к десятой годовщине Октябрьской революции. И конечно, все они (или почти все) встречались не только с руководительницей ВОКС, но и с Пильняком. Акита Удзяку, его секретарь Наруми Кандзо 73, который останется в Советском Союзе на девять лет 74, Ёнэкава Масао, Одзэ Кэйти, при- бывшая в декабре Миямото Юрико75, — все упоминают Пильняка в своих дневниках, воспоминаниях или записках.

Порой новые встречи давали повод для острого разочарования: первый приглашенный в Японию «красный писатель» оказался не таким уж «красным», как можно было бы подумать. Оттого, что открытие это делалось в советских условиях, оно шокировало еще больше. Вероятно, наиболее сильно разочарование в Пильняке отразилось в некоторых записях дневника Акита Удзяку 76. А что пишет в 1927 году в газете «Мияко» Курахара Корэхито, разделивший в Москве с Пильняком сукияки ? Он иронизирует по поводу теплого приема, оказанного Пильняку в 1926 году левыми японскими писателями, и признается, что будет лишь рад, если когда-нибудь Пильняк исчезнет с горизонта советской литературы 77... До исчезновения еще десять лет, но как уже кровожадно злословие — не менее кровожадно, чем у советских коллег Пильняка!

Что же до Миямото Юрико, то Пильняк шокировал ее не по каким-то идеологическим причинам, а своим поведением: в отсутствие жены он буквально набросился на японскую романистку. По крайней мере, так об этом рассказывал Ёнэкава со слов самой Миямото. Однако в своей автобиографии он об этом, все еще далеко не ясном инциденте, говорит скорее иронически 78. Похоже, что Миямото отомстила Пильняку, введя в одно из своих произведений персонаж с именем, напоминающим фамилию русского писателя 79.

Вместе с тем приезжавшие в Москву японцы оставили неоспоримые свидетельства интереса Пильняка к Японии, его жажды общения со всем японским. Акита рассказывает, как во время встречи с актерами Качаловым и Лужинским Пильняк с увлечением вспоминал постановки Малого театра Цукидзи, показывал фотографии 80. Когда художник Кониси Кэндзо пишет о растущем интересе писателя Владимира Лидина к Японии, он тут же замечает, что происходит это, «видимо, под влиянием рекламы, сделанной Пильняком» 81. Эта ремарка многое говорит о теме тогдашних разговоров Пильняка. Наконец, от русиста Одзэ Кэйти мы узнаем, что Пильняк любил окружать себя японскими вещами — лакированными палочками, фарфором Кутани и Киёмицу, да и сам по случаю надевал куртку фасона кимоно 82.

И еще одна форма контактов с Японией. Пильняк завязал приятельские отношения со многими японскими журналистами, аккредитованными в Москве, — с такими, например, как корреспондент

«Асахи» в Москве в 1931–1937 годах Маруяма Масао или Курода Отокити, с которым Пильняк съездил в Крым, описав затем эту поездку в рассказе «Синее море» 83.

Дружба с Ёнэкава Масао и второе путешествие Пильняка в Японию

В 1926 году в Токио прекрасное владение русским языком помогло Ёнэкава, в будущем — переводчику на японский полного собрания сочинений Достоевского, во-первых, очень быстро и тесно сблизиться с русским писателем, во-вторых, избежать недоразумений того рода, что проявились в отношениях Пильняка с Акита Уд-зяку. Тогда же Пильняк вручил Ёнэкава вариант рукописи «Повести непогашенной луны», слегка отличающийся от текста, который он перед отъездом из Москвы отдал на публикацию. В течение долгого времени эта каноническая версия — каноническая в том смысле, что содержит последнюю авторскую правку, — существовала лишь в японском переводе 1928 года, сделанном Ёнэкава 84.

Во время пребывания Ёнэкава Масао в Москве, куда его пригласило ВОКС (не исключено, что с подачи Пильняка), их дружба только окрепла. Она прекрасно вписывалась в контекст советско-японского культурного обмена, повлекла за собой много последствий, и потому на ней стоит остановиться поподробнее 85.

В ноябре 1927 года они вместе удовлетворяют пристрастие к выпивке — правда, каждый на свой манер («Когда я с Ёнэкава пью виски с содовой, виски пью я, а содовую — Ёнэкава» 86), при этом русский писатель не боялся быть откровенным со своим японским другом. Вот что пишет Ёнэкава в своей автобиографии:

Однажды... Пильняк признался мне в своих антисталинских настроениях, они чувствуются уже в «Повести непогашенной луны». Не помню точно, когда это было, но думаю, что 25 декабря или около того. Предупредив меня, что это секрет, он сказал: «Сегодня в Кремле у Сталина с Троцким будет последняя схватка, и я думаю, что победит Троцкий. Я давно уже за него, помогаю ему деньгами». Ну а на следующее утро в газете сообщалось о разгроме Троцкого. Уже тогда можно было предвидеть судьбу Пильняка 87.

Пильняк рассказывал Ёнэкава и о некоторых домашних неурядицах. Так, его беспокоила судьба троих племянников: их мать Ольга, сестра жены Пильняка, недавно умерла, отец оставил семью еще до ее смерти. Ёнэкава предложил взять с собой старшего из племянников Пильняка, Толю. Впоследствии он назовет свое предложение «неосмотрительным» (у его жены и соседей возникло некое подозрение относительно происхождения мальчика); но тогда он считал, что «это будет способствовать советско-японскому культурному обмену» 88. Вот почему в середине января 1928 года японский русист уехал из Москвы вместе с маленьким Анатолием Шапошниковым.

Спустя четыре года присутствие в Японии Толи позволит Ёнэка-ва добиться от японских властей согласия на выдачу второй визы Пильняку. Об этой поездке, длившейся с 6 мая по 18 июня 1932 года, информации у нас куда меньше, чем о предыдущей. Изменилось время. Япония и СССР столкнулись в Китае: первая проводила там политику территориальной экспансии, второй — приобретавшую все более сложный характер политику поддержки китайских коммунистов. Вероятность войны между двумя странами никогда еще не была так велика. Наконец, в самой Японии происходят события, бесповоротно увлекающие ее на путь к диктатуре: 15 мая, как раз накануне того дня, когда в советском посольстве предполагается прием в честь Пильняка, убит премьер-министр Инукаи Цуёси.

Ёнэкава поместил в «Токио Нитинити» большую статью о Пильняке 89. Но в Японии образца 1932 года сборы на советских писателях уже не делались, пресса, переметнувшаяся на сторону поборников империализма, предпочла отпраздновать приезд Чарли Чаплина...

Тем не менее Пильняк доблестно трудится на благо добрососедских отношений между двумя странами. Он читает публичные лекции; самая примечательная состоялась 20 мая в Советско-японской ассоциации, возглавлявшейся тогда адмиралом Сайто Макото, который спустя два дня стал премьер-министром. Скучая и иронизируя, отвечает он на вопросы аудитории, интересующейся диалектическим материализмом и пролетарской литературой (поистине Япония была тогда второй страной после СССР, где литература этого типа набирала силу) 90. Он представляет свою новую книгу «О’кэй. Американский роман» в «Ёмиури» 91, ведет дебаты с Ямамото Юдзо 92 и Кикути Кан 93 в престижном журнале «Бунгэй Сюндзю» 94, а для журнала «Нёнин Гейдзюцу» — беседу с женщинами-писателями, среди которых была встречавшаяся с ним в Москве Юаса Ёсико 95. В письме от 8 июня в Москву он так резюмирует свою активность: «Вид делаю академический, был в Кабуки, был на концерте, ездил на чайную церемонию к барону Масуда <...>, — хожу барином» 96.

Эти строки свидетельствуют, что сердцем он был не в Японии. А исторический контекст, как мне кажется, помогает понять недомолвки Пильняка в разговоре с Корнеем Чуковским накануне поездки. На самом деле в апреле 1932 года он фактически признался знаменитому критику, что должен ехать — таков приказ Сталина и Карахана 97.

Искреннее желание Пильняка сохранить советско-японское взаимопонимание проявляется не только в его осмотрительном поведении во время публичных выступлений. Пильняк может проявить инициативу: именно он в последний момент добивается от ВОКС приглашения исполнительнице на кото Ёнэкава Фумико провести нескольких концертов в Советском Союзе. По сути, Пильняк таким образом стал проводником традиционной японской музыки в СССР. И когда он уведомляет жену, что вернется не один, а с младшей сестрой Ёнэкава Масао, он дает понять, что это не только способ отблагодарить семью Ёнэкава, взявшую на себя заботы о Толе, но и «политический» жест 98. Сегодня мы знаем, как истолковать это слово; впрочем, это нисколько не преуменьшает талант Фумико: как справедливо отметил ее биограф, в межгосударственных политических играх использовали лишь тех артистов, которые в совершенстве владели своим искусством 99.

ВОКС устроило концерт Ёнэкава Фумико в Москве, на котором присутствовал японский посол Хирота Коки. Ее представили Кара-хану — автору договора 1925 года. Она играла для москвичей и ленинградцев. Не очень-то уверенный в том, придется ли звучание сямисэна и кото по вкусу его соотечественникам, Пильняк старался их к этому подвести; вдобавок он и его друзья — актеры Качалов и вдова Чехова Книппер-Чехова, а также певица Ирма Яунзем 100 всегда были рядом с Фумико во время концертов. Игра Фумико была записана на пластинку, несколько раз прозвучала по радио, интервью с ней печатали на русском 101. У Пильняка она прогостила шесть месяцев. По словам дочери писателя Натальи Соколовой, тогда еще подростка, отцу было не так-то просто отправить Фумико на родину. Она влюбилась в Пильняка и угрожала покончить с собой 102. Видимо, это и стало причиной горечи, пронизывающей статью, написанную ею в 1935 году; она посвящена жизни Фумико в семье Пильняка и имеет для нас большую ценность 103. Читая ее, видишь, как перед взором иностранки, не понимающей ни русского, ни любого другого языка, кроме японского, проходит целая вереница людей, бывавших у Пильняка; и, даже не зная толком, кто есть кто, она так или иначе доносит до нас ощущение значимости этих людей — Карла Радека, например, или Анны Ахматовой, к которой «плохо относятся власти».

Пребыванием Ёнэкава Фумико в СССР заканчивается мой отчет о вкладе Пильняка в советско-японские культурные контакты. Времени, чтобы сделать этот вклад, ему было отведено очень мало — чуть более одиннадцати лет. В июне 1940 года токийский журнал «Гэккан Росия» публикует беседу его японских друзей Маруяма Масао и Ёнэкава Масао. Они удивлены, что имя Пильняка отсутствует в советских изданиях, беспокоятся о его судьбе и вполне допускают, что его просто-напросто уничтожили физически. Так оно и случилось — за два года до беседы 104.

* **

Даже беглое рассмотрение двух поездок Пильняка в Японию в историческом контексте придает им новый смысл и в то же время позволяет отмести обвинения в шпионаже, жертвой которых он пал. Возможно также, что в этом контексте большую глубину обретут и его произведения о Японии, так повлиявшие на ее восприятие многими советскими гражданами105. (Как они повлияли на самих японцев, еще предстоит установить.)

Не оспаривая то обстоятельство, что в течение нескольких лет своей жизни Пильняк пользовался невероятными привилегиями, внимательно посмотрим на факты — и тогда остается только поражаться, с какой легкостью событие цеплялось за событие. Многочисленные встречи с японцами в 1927 году объясняются тем, что десятью годами ранее произошла революция; Ёнэкава делает легко- мысленное предложение (не попали ли в стакан с содовой несколь- ко капель виски?) — и Анатолий Шапошников уезжает в Токио; не окажись маленький Толя в Японии, вряд ли бы состоялась вторая поездка Пильняка; оттого, что однажды вечером в Токио Масао затаскивает Пильняка на концерт сестры и тот пленяется ее музыкой, русские слушают в 1932 году кото и сямисэн... Связи, изначально рожденные политической волей, свою силу и глубину обретают в человеческих отношениях; и, благодаря этому, дают толчок настоящему обмену между двумя культурами.

По этой причине, а также потому, что Пильняк был надолго вычеркнут из истории русской литературы, чтобы установить, какая ему в таком обмене причитается часть, приходится просматривать газеты и журналы, тщательно искать письменные свидетельства, всякие намеки и следы. Мне, однако, кажется, что из анекдотов, из фактов, a priori незначительных, видно эпоху: воссоздается то время, когда Советский Союз стремился понравиться через своих писателей — и отчасти преуспел в этом.

Что Пильняк и его творчество ныне забыты в Японии, легко можно объяснить — но не извинить! — утратой Россией в глазах японцев ее былого значения. Что в скором будущем, благодаря внутренним изменениям в России, должным образом будут изучены и пересмотрены предвоенные советско-японские отношения в области культуры и это позволит примирить российскую и японскую точки зрения, не вызывает сомнений. Хочется выразить надежду, что тогда-то и станет очевидной определяющая роль в их развитии такого действительно крупного писателя, каким был Борис Пильняк.

Список литературы Борис Пильняк как ключевая фигура советско-японских культурных отношений (1926-1937)

- Пильняк Б. Корни японского солнца. Л., Прибой, 1927.

- Пильняк Б. Камни и корни//Новый мир, 1933. № 4. С. 5-46; № 7-8. С. 87-155.

- Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., Парус, 1995.

- Chentalinsry V. La parole ressuscitйe: dans les archives littйraires du KGB. Paris, R. Laffont, 1993. P. 214-239.

- Кузьмин М. С. Культурные связи между СССР и Японией после Октября (1925-1932)//Народы Азии и Африки, 1967. № 5. С. 133-143;

- Иоффе А. Е. Международные связи советской науки, техники и культуры (1917-1932). М., Наука, 1975

- Lensen G. A. Japanese Recognition of the URSS. Soviet Japanese Relations 1921-1930. Tokyo -Tallahassee, Sophia University -The Diplomatic Press, 1970. P. 317-342.

- Abrikossov D. Revelations of a Russian Diplomat: The Memoirs of Dmitrii I. Abrikossov. Seattle, University of Washington Press, 1964. P. 319.

- Курата Юка. Русская эмиграция в Японии//Acta Slavonica Iaponica. T. XIV, 1966. C. 124-135.

- Беседовский Г. З. На путях к термидору. Из воспоминаний бывшего советского дипломата. Paris, Miљen, 1931. T. 2. С. 115.

- Blackstock P. W. Book for Idiots: False Soviet Memoirs//The Russian Review, Vol. 25. № 3, 1966. P. 285-296.

- Broué P. Histoire de lInternationale communiste 1919-1943. Paris, Fayard, 1997.

- Barghoorn F. C. The Soviet Cultural Offensive. The Role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. Princeton, Princeton University Press, 1960.

- Канамори Кахо. Коморо Хомон-но Пиринияку си (Пильняк в Коморо)//Кёдо, 1926. № 6. С. 7-9.

- Савелли Д. Нихон-ни окэру Борису Пириняку соси (Японская библиография Бориса Пильняка)//Хикаку Бунгаку Нэнси, 1999. Т. XXXV. С. 1-18.

- Мацуи Торо. Итикава Садандзи. Токио, Муцаси Сёбо, 1942. С. 25.

- Banu G. Meyerhold et le modèle du théâtre asiatique//Revue de lHistoire du Théâtre, Paris, 1981. № 2. P. 116-142.

- Berton P, Langer P. F. Supplementary database//Nobori Shomu, Akamatsu Katsumaro (eds.). The Russian Impact on Japan: Literature and Social Thought. Los Angeles, University of Southern California, 1981. P. 112-115.

- Koyama Richard B. Tolstoi et le Japon. Paris, Publications Orientalistes de France, 1990;

- Янаги Томико. Торусотой то Нихон (Толстой и Япония). Токио, Васэда Дайгаку Сюппанбу, 1999.

- Вечерняя Москва, 1926, 11 января. № 8 (616)

- Информационный бюллетень ВОКС, 1926, 21 января. № 3 (30). С. 14;

- Токио Асахи, 1926, 2 марта. С. 7;

- Ёмиури, 1926, 4 марта. С. 3.

- Алпатов В. М. Японский язык в России и в СССР. М., Наука, 1988. С. 9-34;

- Бабинцев А. А. О связях Петербургского университета и Восточного института в начале ХХ века//Проблемы Дальнего Востока, 1979. № 2. С. 179-182.

- Курода Отокиси. Херуцуэн но иэ (Дом Герцена)//Токио Нитинити, 1926, 28 марта. С. 4.

- Пильняк Б. Моко-но тайё//Кайдзо, 1926, август. С. 172-207

- Пильняк Б. Большое сердце//Звезда, 1927. № 3. С. 40-61

- Reck V. Boris Pilnyak, a Soviet Writer in Conflict with the State. Montreal-London, McGill-Queen's University Press, 1975. P. 48.

- Иванов Вс. Переписка с А. М. Горьким. Сост. Т. В. Иванова и К. Г. Паустовский. М., 1969. С. 31-32

- Нобори Сёму. Рококу гэндай-но сисо оёби бунгаку (Течения современной русской литературы и мысли). Токио, Кайзося, 1923. С. 746-747;

- Катаками Нобуру. Син сакка Пириняку но кото (Новый писатель Борис Пильняк)//Росиа кенкю, 1923, апрель. № 1. С. 12.

- Курахара Корэхито. Сикаку райтё суру футари но росиа сакка (Два русских писателя скоро приедут в Японию)//Мияко, 1926, 12, 13, 14 и 15 марта. С. 1;

- Маруямо Масао. Нихон-ни акогарэтэ куру росиа бундан но нисэй (Две звезды русской литературы приедут восхититься Японией)//Осака Асахи, 1926, 12, 13, 15 и 16 марта. С. 2;

- Нобору Сёму. Райтё-но сэкиро бундан-но сохэки (Два писателя из красной России в Японии)//Ёмиури, 1926, 17 и 18 марта. С. 4.

- Vildrac Ch. D'un voyage au Japon. Paris, E. Hazan, 1927. P. 39.

- Акита Угияку. Никки (Дневник). Токио, Мирайся, 1965. Т. 1. С. 413-420

- Акита Угияку. Пиринякуси то «Эн-но гёдзя-о миру» (Вместе с г-ном Пильняком на представлении «Эн-но гёдзя-о миру»)//Ёмиури, 1926, 20 марта. С. 4.

- Токио Асахи, 1926, 28 декабря. С. 2.

- Дани Савелли. Шесть неизданных писем Бориса Пильняка о его первом пребывании на Дальнем Востоке (в Китае и Японии) в 1926 г.//Cahiers du Monde russe, 42/1, janvier-mars 2001. P. 139-158.

- Нота посольства СССР в Токио от 29 сентября 1925 года//Министерство иностранных дел СССР. Документы внешней политики СССР. Т. 8. М., Госполитиздат, 1963. С. 541-544.

- Штейнберг В. Чарльз Скотт, его друзья и враги. О Карле Янсоне. М., Изд-во политической литературы, 1983. С. 172.

- Paul Claudel. Les Soviets au Japon. 27 mars 1926//Lucile Garbagnati (ed.)

- Paul Claudel. Correspondance diplomatique, Tokyo 1921-1927. P., Gallimard, 1995. P. 336.

- Пильняк Б. Рассказы с Востока. М., Библиотека «Огонек», 1927, № 300.

- Танидзаки Сейдзи. Пиринаки си (Г-н Пильняк)//Бунгэй сюньдзю, 1926. № 6. С. 28-31.

- Пильняк Б. Средства производства//Красная Нива, 1927. № 20. С. 2.

- Хаяма Ёсики. Письмо цементной бочки (пер. Елены Терновской и Бориса Пильняка)//Красная Нива, 1927. № 20.

- Хиршбейн П. С опущенными ресницами//Красная Нива, 1927, 6 марта. С. 2-3.

- Ким Р., Пильняк Б. Японская литература//Печать и революция, 1928, № 6. С. 180-182.

- Накамура Ёсикадзу. Хибиварета юдзо (Разбившаяся дружба)//Мадо, 1998. № 106. С. 18-21.

- Курахара Корэхито. Син Росиа сакка но инсо (Впечатления о писателе новой России)//Курахара Корэхито. Хёрон сю (Критические произведения). Токио, Син Нихон Сюппанся, 1967. Т. II. С. 415.

- Ёнэкава Масао. Дон. Кон. Сай (Посредственность. Терпение. Талант). Токио, Каваидэ Сёбо Синся, 1962. С. 119-120.

- Акита Удзяку. Пиринияку си но хококу (По поводу Пильняка)//Токио Асахи, 1927, 2, 3 февраля. С. 5.

- Кониси Кэндзо. Собиэто дэ атта гэйдзюцукатати (Художники, с которыми я встречался в СССР)//Гэккан Росиа, 1937, сентябрь. № 27. С. 58.

- Одзэ Кэйти. Сорэн-но сэйкацу бунка-о сагуру (Исследование образа жизни советских людей)//Гэккан Росиа, 1941. № 69. С. 137-142.

- Пильняк Б. Синее море//Новый мир, 1928. № 3. С. 97-110.

- Пильняк Б. Пиринияку танпэнсю (Сборник рассказов). Перевод Ёнэкава Масао. Токио, Гэнсися, 1928.

- Андроникашвили-Пильняк Б. К столетию со дня рождения Бориса Пильняка//Литературная газета, 1996, 5 октября. С. 6.

- Савелли Д. Борис Пильняк и Ёнэкава//Ауэр А. П. (изд.).

- Б. А. Пильняк. Исследования и материалы. Вып. III-IV. Коломна, 2001. С. 28-42.

- Ёнэкава Масао. Сайдо райтё но Пиринияку (Второй визит Пильняка в Японию)//Токё Нитинити, 1932, 6 мая. С. 10; 7 мая. С. 10.

- Пильняк Б. Футатаби Нихон ни китэ! (Снова в Японии!)//Ёмиури, 1932, 10 мая. С. 4; 11 мая. С. 4.

- Пильняк Б. Пиринияку-си ни моно-о кику дзаданкай (Беседа с г-ном Пильняком)//Бунгэй Сюндзю, 1932, июль. С. 94-104.

- Ёмиури, 1932, 28 мая. С. 4.

- Письмо Б. Пильняка от 8 июня 1932 года//РГАЛИ. Ф. 1692 (см. примечание 35).

- Чуковский К. И. Дневник 1930-1969 годов. М., Современный писатель, 1994. С. 58.

- Ёсикава Эйси. Фумико Ёнэкава. Хито то гэй (Фумико Ёнэкава. Человек и искусство). Токио, Каваидэ, Сосёкай, 1996. С. 116.

- Ёнэкава Фумико. Японская артистка в СССР//Советское искусство, 1932, 17 июля. № 34. С. 3.

- Ёнэкава Фумико. Пиринияку но кадзоку (Семья Пильняка)//Гэккан Росиа, 1935, № 1. С. 81-90.

- Сорэнпо гейдзюцукай-но сайкин-о катару дзаданкай (Круглый стол о новых тенденциях в советском искусстве)//Гэккан Росиа, 1940. № 60. С. 118-133.

- Косенко З., Михайлов Н. Японцы. Путевая повесть. М., Советский писатель, 1963;

- Овчинников В. Ветка сакуры. М., Молодая гвардия, 1971.