Брачная структура населения как фактор снижения рождаемости в Еврейской автономной области

Автор: Комарова Т.М., Стельмах Е.В., Соловченков С.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Демография. Экономика. История

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальная демографическая проблема для Еврейской автономной области - влияние брачной структуры населения на снижение рождаемости. Актуальность исследования определяется необходимостью рассмотрения влияния брачной структуры населения на важнейшие демографические процессы - рождаемость, смертность, воспроизводство, которые выступают решающими факторами дезинтеграции семьи как основной ячейки общества. На основе сравнительного анализа динамических рядов по коэффициентам разводимости и брачности в регионах Дальневосточного федерального округа за 1990-2022 гг. авторами отмечается первоначальный рост численности населения за счет естественного прироста, а затем - возврат к естественной убыли. Применение корреляции Пирсона позволяет сделать вывод опрямой зависимости на территории ЕАО между количеством браков и числом рожденных детей. Отмечается тесная связь числа родившихся и количеством рожденных детей вне брака, что подтверждает факт трансформации института брака. Делается вывод о высоком уровне разводимости на фоне относительно высокого уровня брачности. Показано, что при падении общего показателя рождения детей вне брака, их число всё ещё остаётся высоким. Причём этот показатель преобладает в сельских населённых пунктах, где уровень жизни населения гораздо ниже. Наблюдается снижение коэффициента рождаемости, а суммарный коэффициент рождаемости далек от значения, обеспечивающего простой тип воспроизводства. Поскольку аналогичные исследования в регионе не проводились, представленные материалы промежуточный результат изучения данной темы, работа над которой будет продолжена, что обеспечит более глубокий уровень изученности демографической ситуации в области.

Брачность, разводимость, постарение населения, внебрачная рождаемость, коэффициент рождаемости

Короткий адрес: https://sciup.org/143184335

IDR: 143184335 | УДК: 316.36:314.3(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2025-28-1-46-55

Текст научной статьи Брачная структура населения как фактор снижения рождаемости в Еврейской автономной области

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, e-mail: , ; e-mail: , ; e-mail: ,

Введение и постановка проблемы

Для России в период с 2010 по 2020 гг. отмечался первоначальный рост численности населения за счет естественного прироста и последующий возврат к естественной убыли на фоне общего изменения возрастной структуры населе- ния, роста смертности в пандемийные годы [2, 5, 8, 12, 22]. Демографические процессы затрагивают все сферы жизни человеческого общества, в том числе и брачно-семейные отношения. Снижается уровень брачности и меняется ее модель, увеличивается возраст вступления в первый брак,

растет число разводов [6]. Изменение культурных ценностей в жизни современного российского общества привело к росту числа так называемых гражданских браков, что не могло не сказаться и на уровне рождаемости как в целом по России, так и в отдельных регионах.

Теме брачности и разводимости в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в современной научной литературе уделяется недостаточно внимания. Можно отметить работы А.Л. Синицы, которая отмечает сходные тенденции брачности и разводимости в регионах округа со среднероссийскими показателями [19]. Г.П. Неверовой при анализе динамики данных процессов в 1990–2007 гг. подчеркивался факт роста незарегистрированных браков, внебрачных рождений детей и замены семейных ценностей материальными [11].

Еврейская автономная область располагается в южной части Дальневосточного федерального округа и имеет схожие демографические проблемы как с другими субъектами России, где преобладает русское население. При этом отмечается достаточно высокий процент внебрачной рождаемости, что впоследствии может сказываться на уровне развития общества. Следует отметить, что в 2018 г. Еврейская автономная область (ЕАО) вошла в группу российских регионов с достаточно высокими показателями соотношения количества разводов к бракам (800 на 1000 браков). Данный показатель продолжает оставаться достаточно высоким, в 2023 г. область являлась лидером среди российских регионов. На наш взгляд, это можно объяснить активной трудовой миграцией населения (более 10% трудоспособного населения области трудится за пределами ЕАО вахтовым методом), и высокой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Анализ брачной структуры населения, отражающей тенденции изменения рождаемости, смертности, воспроизводства населения, раскрывает более полную ситуацию, характеризующую процессы дезинтеграции семей. Такой подход позволяет установить взаимосвязь между распределением населения по брачному состоянию и отразить ретроспективу динамики демографических процессов – брачность, рождаемость, раз-водимость, миграцию. Кроме того, это помогает рассматривать уровни их возможных перспективных изменений. В данной работе на примере Еврейской автономной области рассмотрим брачную структуру населения и влияние ее трансформации на рождаемость.

Материалы и методы

Цель настоящего исследования – определить основные проблемы брачной структуры населения, оказывающие влияние на снижение рождаемости ЕАО. Исходя из цели исследования, необходимо было решить следующие задачи: проанализировать современные тенденции брачности и разводимости на территории области; провести анализ состояния рождаемости в автономии; выявить взаимосвязь рождаемости и брачности населения региона. При решении поставленных задач использовались следующие методы: статистический, в том числе критерий корреляции Пирсона, анализа и синтеза. Информационной базой послужили данные Федеральной службы государственной статистики.

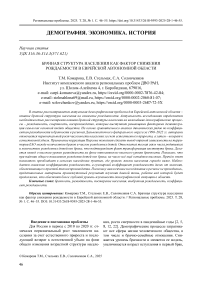

Отметим, что численность населения исследуемой области на 01.01.2022 г. составила 147,5 тыс. чел. и имеет тенденции к дальнейшему снижению. Для отражения ситуации, характеризующей состояние института брака, используется такой статистический показатель, как общий коэффициент разводимости. Его значение рассчитывается как отношение числа разводов за год (зарегистрированных на изучаемой территории) к среднегодовой численности населения региона, помноженное на 1000. То есть коэффициент раз-водимости отображает среднегодовое количество случаев расторжения брака на 1000 человек населения исследуемой территории в промилле [1]. При рассмотрении коэффициента разводимости в Еврейской автономной области можно увидеть сходную динамику с другими регионами Дальневосточного федерального округа. Исключением является Магаданская область, в которой произошло смещение пика коэффициента, а наиболее высокие показатели отмечались в 1990–2005 гг. (рис. 1). Коэффициент разводимости в ЕАО занимал среднее положение в округе до 2020 г. с дальнейшим ростом показателя в 2021–2022 гг., и это не только один из самых высоких показателей разводимости в ДФО, но и среди других регионов России (выше только в Карачаево-Черкессии).

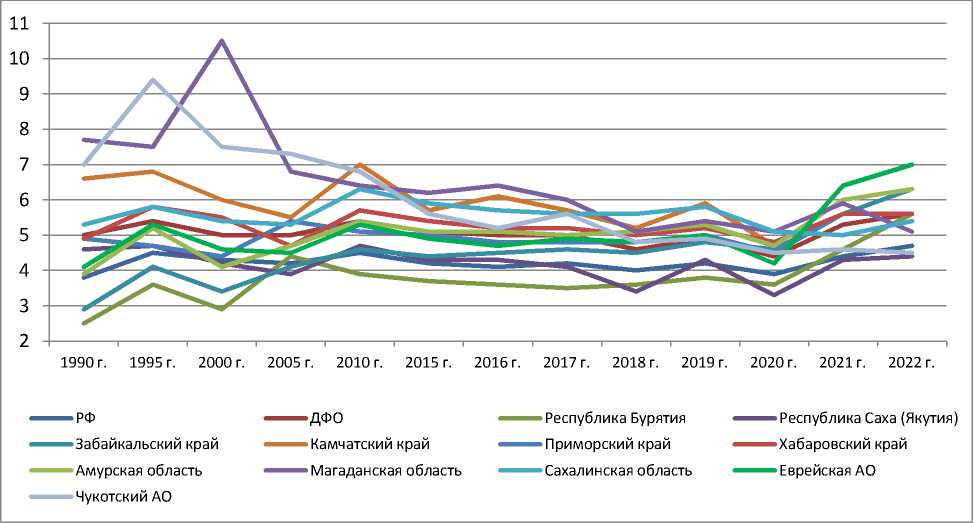

Следующим важным показателем, характеризующим состояние института семейных ценностей, выступает общий коэффициент брачности (рис. 2). Методика его расчета подобна рассмотренному ранее общему коэффициенту разводи-мости. Однако следует отметить, что межпоколенный анализ брачности проводить проще, чем анализ разводимости. Это объясняется тем, что пик брачности соответствует более ограниченному возрастному промежутку, чем пик разводимо-

Рис. 1. Коэффициент разводимости в регионах Дальневосточного федерального округа в 1990–2022 гг. [13, 14]

Fig. 1. Divorce rate in the regions of the Far Eastern Federal District in 1990–2022 [13, 14]

«■■■■мяв РФ ^^^^вДФО ^^^^^м Республика Бурятия ^^^^^м Республика Саха (Якутия)

■■■^■■МЗабайкальский край ^^^^^м Камчатский край ^^^^^м Приморский край ^^^^^м Хабаровский край

■■■■■МВАмурская область ^^^^^м Магаданская область ^^^^^м Сахалинская область ^ввм^м Еврейская АО

«■■■■■■вЧукотский АО

Рис. 2. Коэффициент брачности по регионам Дальневосточного федерального округа в 1990–2022 гг. [13, 14]

Fig. 2. Marriage rate by regions in the Far Eastern Federal District in 1990-2022 [13, 14]

сти. Кроме того, коэффициент брачности наиболее зависим от половозрастной структуры населения изучаемой территории, которая формировалась в исследуемый период.

На рис. 2 представлена динамика коэффициента брачности по регионам Дальневосточного федерального округа за период 1990–2022 гг. В целом выделяется достаточно схожая тенденция движения данного коэффициента по всем регионам округа и высокое совпадение со среднероссийским показателем. Анализ коэффициента брачности в ЕАО в 1990–2022 гг. демонстрирует, что его максимальный показатель наблюдался в 1990 г. (9,5) как в России, так и в ДФО в целом. Максимальные значения в округе в 1990 г. были отмечены на территории Магаданской области (10,5), Республики Саха (Якутия) (10,4) и Камчатского края (10,3), минимальные – для Республики Бурятия (8,4) и Забайкальского края (8,6). В дальнейшем в связи с сокращением численности когорт наиболее активно вступающих в брак и повсеместным распространением незарегистрированных браков брачность стала сокращаться. С 2000 г. во всех регионах ДФО (в том числе и в ЕАО) отмечается неустойчивая динамика брачности, связанная с достижением брачного возраста малочисленных когорт населения, рожденного в 1990-е гг. Максимальный показатель 9,1 в области был зафиксирован в 2022 г. Одной из причин, вероятно, явилось желание семей, состоящих в незарегистрированном браке, официально оформить свои отношения в связи с мобилизацией мужского населения на СВО, с последующим снижением в 2023 г. до 7,6. В 2021 г. в ЕАО был зафиксирован минимальный показатель брачности за анализируемый период – 5,7, одной из причин была пандемия Covid-19.

При определении статистической достоверности корреляционной связи Пирсона между численностью основных когорт вступающих в брак возрастов 20–34 года и количеством браков, зарегистрированных в данный период, был получен коэффициент корреляции, отличающийся высокой прямой зависимостью (0,92). Отметим, что на когорты 20–34 года приходится более 66% браков мужчин и 67,8% браков женщин. В первый брак вступают 82,6% мужчин и 73,5% женщин. При этом наблюдается все меньшая продолжительность длительности заключенных браков. Также можно отметить все больший рост числа браков в возрастных когортах старше 35 лет, это характерно как для мужского, так и женского населения.

Еще одна прямая зависимость, выявленная при помощи корреляции Пирсона, на территории ЕАО заключается в тесной связи между количеством браков и рожденных детей (0,91). Однако существует еще более тесная связь между числом родившихся и количеством рожденных вне брака (0,94), что подтверждает факт трансформации института брака в области.

Соотношения браков и разводов в области ранее находилось на уровне дальневосточных регионов, но в 2018 г. ЕАО вошла в пятерку российских регионов, имеющих высокие показатели разводов к бракам (800 разводов на 1000 браков). Нам представляется, что это является результатом активной трудовой миграции населения, так как более 10% трудоспособного населения области трудится за пределами ЕАО вахтовым методом. Соотношение браков в 2022 г. к 2000 г. составило менее 96%. По разводам за этот же период отмечается резкий рост (табл.).

Т аблица

Динамика численности разводов и браков на 1000 чел. населения в Еврейской автономной области

Table

Dynamics of the number of divorces and marriages per 1000 people in the Jewish Autonomous region

|

1990 |

2000 |

2005 |

2015 |

2022 |

2022 в % к 2000 |

|

|

Браки |

9,5 |

6,6 |

7,8 |

8 |

9,1 |

95,7 |

|

Разводы |

4,1 |

4,6 |

4,5 |

4,9 |

7 |

170,7 |

Результаты и обсуждение

Рассматривая общие закономерности, следует отметить, что если в среднем по России рождаемость уменьшилась на 35%, то в Дальневосточном федеральном округе падение рождаемости составило 37% (в сравнении с 1990 г.). Значение уменьшения рождаемости в ЕАО составило почти 50%. Кроме ЕАО, значительные темпы сокращения рождаемости демонстрировали экономически развитые регионы юга Дальнего Востока – Приморский и Хабаровский края [9]. В общей динамике коэффициента в период с 2000 по 2006 гг. отмечался цикличный характер – то медленный рост, то уменьшение. Такая ситуация зафиксирована во всех регионах страны. Положительная динамика явилась результатом не только демографической политики, которая способствовала сокращению естественной убыли населения, повышению стабильности семьи и снижению вне- брачной рождаемости [3, 13, 14]. Огромное влияние на положительную динамику оказал тот факт, что произошло достижение детородного возраста поколениями, рожденными в период эффективной демографической политики в стране в 1980-х гг. Совокупность указанных факторов способствовала увеличению на территории области коэффициента рождаемости с 9,7‰ до 14,2‰. Максимальное значение приходится на 2011 г., после чего наблюдается медленное снижение.

Если сравнивать сокращение коэффициента рождаемости в ЕАО с другими субъектами Дальнего Востока, оно началось лишь в 2012–2013 гг., то следует отметить наиболее высокие темпы падения в области в период с 2011 по 2013 гг. – на 3,5%. В Республика Саха (Якутия) значение составило 1,7%, в Камчатском крае – 0,8%, в Амурской области – 1,4%.

Специфика репродуктивного поведения населения, которая сформировалась в области в настоящее время, способствовала снижению числа новорожденных. В 1990 г. абсолютная численность новорожденных составила около 3,9 тыс. при коэффициенте рождаемости 17,8‰ с последующим до 1,88 тыс. чел. сокращением к 2000 г. В дальнейшем коэффициент рождаемости медленно рос и достиг своего максимума в 2008 г., численность новорожденных значительно увеличилась – до более чем 2,5 тыс. Далее отмечалось медленное падение абсолютной численности до 2017 г. при росте коэффициента рождаемости с 13,2 до 14,2‰, затем последовало резкое падение, достигнув шее своего исторического минимума в 9,1‰ с численностью новорожденных 1,33 тыс. чел. в 2022 г. Существует достаточно сильная дифференциация между городской и сельской местностью. Если в селе коэффициент рождаемости в 2023 г. составил 10,2‰, то в городе – 8,6‰ [20].

Среди причин снижения рождаемости выступает падение численности населения репродуктивного возраста, прежде всего женского. В 2007 г. группа женщин фертильного, наиболее продуктивного возраста (20–34 года) являлась наиболее многочисленной за последние годы. С 2008 г. в фертильный возраст начали вливаться малочисленные когорты, рождённые в 1990-х гг., что послужило причиной снижения доли женщин данного возраста. За период с 2008 по 2018 гг. численность женского населения во всех возрастных группах в области уменьшилась на 8,9%, с наибольшим снижением на 21,6% репродуктивного возраста (15–49 лет). Максимальное падение отмечается в самых молодых и наиболее продуктив- ных когортах 15–29 лет – 46,4%, при увеличении числа женщин старших фертильных возрастов с 2010 г. Чётко прослеживается значительная разница между городской и сельской местностью: для села отмечается сокращение численности женщин на 14,5%, при доминирующем снижении на 30,1% в репродуктивных возрастах, в то время как в городе изменение составляет соответственно 6,3 и 17,7%. Основная причина стремительного сокращения молодого женского населения на селе вызвана его миграцией в город, о чем свидетельствует снижение числа женщин на 1000 мужчин соответствующего возраста [21]. Численность когорт, определяющих основной вклад в рождаемость, значительно сократилась. Даже несмотря на возможный рост рождений в возрастах старше 30 лет, это не приведет к увеличению общего числа рождений. Среди отдельных когорт устойчивый рост численности женщин характерен для когорты 40–44 года, но на нее приходится всего 2,7% всех рождений, поэтому данная когорта не может влиять на увеличение рождаемости в области.

Перспективное падение численности женщин позволяет оценить значение чистого коэффициента воспроизводства – ЧКВ, для которого характерен рост с 0,778 в 2008 г. до 0,883 в 2018 г. Это явилось причиной того, что в ЕАО у 1000 женщин в 2018 г. родилось 883 девочки, соответственно численность дочерей стала на 117 человек меньше числа матерей. Далее последовало сокращение ЧКВ, в 2023 г. он составил уже 0,628. В южной части Дальневосточного федерального округа это один из самых высоких показателей. При этом в 2018 г. в ДФО этот коэффициент снизился, а в пределах области отмечался его рост (в сравнении с 2017 г.) с 0,866 до 0,883. Причем разница для села и города огромная. Если в городской местности показатель ЧКВ менее единицы, то в сельских поселениях максимальный показатель за последние десять лет составил 1,22 (2014 г.) с дальнейшим падением к 2018 г. до 1,024. Такая динамика свидетельствует о том, что численность поколения дочерей будет превышать численность поколения матерей, а это может способствовать дальнейшему снижению полового дисбаланса в сельской местности [7, 15–17].

В России, как отмечает С.В. Захаров [8], в последние два десятилетия наблюдались изменения возрастного профиля рождаемости в сторону его «постарения». Анализируя показатели возрастных коэффициентов рождаемости по области за рассматриваемый период, мы видим, что в последние годы самые высокие показатели рож- даемости отмечаются для возраста 25–29 лет. До 2013 г. большая часть рождений приходилась на когорту 20–24 года. На сегодняшний день разница в показателях рождений между возрастными группами 20–24, 25–29 и 30–34 года стала значительно меньше, снижается доля когорты 20–24 года при росте показателей для когорты 30–34 года. Отмечается чётко выраженный разрыв рождаемости между городом и сельской местностью. С 2014 г. в пределах городских территорий лидирует группа 25–29 лет, в селе наибольшая доля рождений соответствует возрастной группе 20–24 года. С 2010 г. отмечается рост числа рождения детей на 43% в более зрелых возрастных группах. Более 80% рождений приходится на второго, третьего и последующих.

Анализируя средний возраст матери, мы можем отметить, что с 2007 по 2017 гг. отмечается его рост с 26,1 до 27,3 лет. Происходит сдвиг порога рождаемости на более зрелый возраст по причине того, что длина поколения в области постепенно увеличилась. Вступление молодежи в брак происходит значительно позже, чем это отмечалось ранее, соответственно и процесс деторождения происходит значительно позже. Как следствие – трансформация института брака и изменение возрастной структуры рождаемости [5, 8]. Период с 2007 по 2018 гг. показывает снижение числа браков на 26,7%.

Одной из ведущих причин такой динамики выступает достижение брачного возраста поколением детей, которые были рождены в начале 90-х гг. ХХ в. и, фактически, являлись малочисленным поколением. Рассматривая возрастную структуру вступивших в брак, мы видим, что в 2004 г. примерно 40% мужского населения вступало в брак в возрасте 18–24 года. С 2006 г. чётко отмечается смещение в более зрелые возрастные когорты. Так, в 2018 г. уже примерно 45% мужчин и 44% женщин заключили брак в возрастном диапазоне от 25 до 34 лет. С 2004 по 2014 гг. сокращается число женского населения, вступающего в брак в возрасте 18–24 года. В 2004 г. число браков этого возраста составляет примерно 52%, а в 2014 г. всего 37%. Одновременно в указанный период отмечается рост количества детей, рождённых вне брака.

К 2018 г. в данной когорте доля количества браков у женщин и мужчин продолжала снижаться и составила соответственно 28,8% и 22,4%. В более старшем возрасте 35–44 года доля женщин сокращается до 16,3%, мужчин – 19,5%. При снижении количества браков устойчиво растет коли- чество разводов, только с 2007 по 2014 гг. их число выросло на 8%. Неустойчивость браков является одной из причин низкой рождаемости населения.

Сравнивая показатели рождаемости, мы видим в 1995 г. вне брака было рождено 30,8% детей, в 2002 г. их доля составляла до 45,7%. При этом более 50% внебрачных рождений отмечалось в сельской местности. В дальнейшем при общем снижении внебрачных рождений по области в сельской местности этот показатель вырос до 53,4% в 2005 г. В качестве основной причины такого роста выступает возможность получения более высоких социальных выплат на внебрачного ребенка, чем пособия на детей, рождённых в официальном браке. В последующие годы отмечается снижение доли детей, рожденных вне брака, до 32,5%, при этом наиболее высокие показатели продолжают сохраняться в сельской местности – на 2019 г. 39,8%.

Представленные в работе тенденции, происходящие как в брачной структуре населения, так и в рождаемости, показывают взаимосвязь низкой рождаемости 1990-х гг. и снижения численности репродуктивного населения в настоящее время [10]. Современность характеризуется ростом количества браков, заключенных в более старших возрастах (25–34 года), в отличие от конца прошлого столетия, когда более половины браков заключались в возрасте 18–24 года, однако фертильный цикл женщины остался в прежнем возрастном диапазоне. Отметим, что доля женщин, родивших в возрасте 35–39 лет, выросла за достаточно короткий промежуток времени с 9,9% (2014 г.) до 13,7% (2018 г.). При этом складывается достаточно интересная картина, вероятно, связанная с неустойчивостью института брака и тяжелым материальным положением семей, прежде всего сельских.

До 2016 г. в структуре рождений превалировали первые дети, с последующим преобладанием в рождении вторых детей и ростом числа третьих детей [9]. Если в структуре очередности рождений на вторых детей, рожденных в браке, приходится 44,4%, то для рожденных вне брака эта доля значительно меньше и составляет 30%. Появление третьего ребенка в зарегистрированном браке происходит лишь в 16,7%, в то время как вне брака – в 21%. Эта же тенденция характерна для четвертых и пятых детей. При этом наиболее высокие показатели числа детей, рожденных вне брака, отмечаются в сельской местности Облученского и Смидовичского районов области – 50%. Однако, если мы сравним тенденции, происходящие в

ЕАО и в России, то увидим, что для России доля внебрачных детей в 2022 г. составила 22,8%, а в ЕАО этот показатель превышал 40%. Стабильно высокая доля внебрачных детей косвенно может свидетельствовать о неустойчивости института брака на территории области, наличии большого числа неполных семей, составляющих основную часть населения области, и имеющих низкие доходы.

При сравнении результатов, полученных в процессе исследования территории ЕАО и работ российского масштаба [6, 8, 18], можно выявить некоторые схожие тенденции. Так, при изучении брачной структуры населения и связанного с ней процесса рождаемости выявляются следующие схожие черты – увеличение возраста вступающих в брак мужчин и женщин, рост числа незарегистрированных браков (как первых, так и последующих), рост количества разводов и снижение стабильности браков, увеличение возраста матерей, снижение рождаемости и пр. Все это свидетельствует о том, что процессы, происходящие в отдельных регионах России, формируют ситуацию в стране в целом. Следовательно, необходимо проводить комплексные исследования существующих демографических проблем не только в плане изучения рождаемости, смертности и миграции, но и более глубоко изучать брачность и разводимость населения.

Рассмотренные процессы брачности и раз-водимости в Еврейской автономной области показали, что в регионе отмечается проблема неустойчивости браков и увеличения числа рождения внебрачных детей. Кроме того, как это было показано выше, при определении статистической достоверности корреляционной связи Пирсона между численностью основных когорт вступающих в брак возрастов 20–34 года и количеством браков, зарегистрированных в данный период, был получен коэффициент корреляции, отличающийся высокой прямой зависимостью. Схожие тенденции отмечались для территории всей России С.В. Захаровым, А.В. Синельниковым [8, 18].

Отметим, что на данные когорты приходится более 66% браков мужчин и 67,8% браков женщин, при этом наблюдается все меньшая продолжительность длительности заключенных браков. Существующая в области тесная взаимосвязь между числом родившихся и количеством рожденных вне брака соответствует как общероссийским показателям, так и отдельным европейским странам, что подтверждает факт трансформации института брака и смены парадигмы восприятия воспро- изводства потомства вне состава общественной ячейки. Меры государственной политики, направленные на развитие семейных ценностей, должны способствовать и росту рождаемости в перспективе [4].

Заключение

Таким образом, исследуя изменение брачной структуры и ее воздействие на рождаемость в ЕАО, мы пришли к выводу, что в целом существующая динамика соответствует общероссийским и дальневосточным показателям. Относительно высокий уровень брачности сопровождается высоким уровнем разводимости. На сегодняшний день при общем снижении показателя доля внебрачных рождений в области остаётся достаточно высокой, с преобладанием в сельских населённых пунктах, где отмечается наиболее низкий уровень жизни населения. Следует отметить, что в последнее время происходит снижение коэффициента рождаемости, его уровень недостаточен для обеспечения процесса простого воспроизводства.

Анализируя показатели повозрастных коэффициентов рождаемости, мы видим, что самые высокие темпы рождаемости в области отмечаются для возрастной когорты женщин в 20–34 года. И хотя эти показатели отличаются от среднероссийских значений, чётко видно, что разница в показателях рождений между отдельными когортами заметно снижается. Отмечается и рост длины поколения в области, что способствует смещению порога рождаемости на более поздние возрастные группы, что является еще одним доказательством существования демографических проблем в субъекте.

Данное исследование позволило проанализировать существующие демографические проблемы ЕАО, связанные с брачной структурой региона. Поскольку подобные изыскания в регионе не проводились, работа представляет интерес не только для демографов, но и при планировании устойчивого развития области. Дальнейшие работы в данном направлении позволят обеспечить более глубокий уровень изученности проблемы и, возможно, предложить варианты решения существующей в регионе демографической ситуации.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания ИКАРП ДВО РАН.