Брачная структура населения Коми края в конце XIX века

Автор: Вишнякова Д.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (66), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи рассматривается брачная структура населения Коми края. Проводится сравнение брачного состояния сельского и городского населения. Анализируются половозрастные различия в брачной структуре. В результате исследования определены доли всех категорий брачного состояния мужчин и женщин по отдельным возрастным группам. Выявлены особенности в демографическом поведении населения, обусловленные этнической принадлежностью, социальным статусом. В сельской местности в младших бракоспособных возрастах до 20 лет существенно преобладали лица, никогда не состоявшие в браке, что являлось следствием сложившегося в Коми крае довольно зрелого брачного возраста. Также была выявлена тенденция повышения числа вдовых среди женщин начиная с возраста 30-39 лет, с наиболее резким скачком в возрасте от 50 лет. Среди мужчин число вдовых росло незначительно, скачок этой категории лиц наблюдали в возрастной группе от 60 лет и старше. В городском населении в возрастных группах от 40 лет асимметрия брачного статуса была более выраженной, чем в сельском.

Коми край, европейский северо-восток России, первая всеобщая перепись населения, брачная структура, брачное состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/149144407

IDR: 149144407 | УДК: 314.148+314.5 | DOI: 10.19110/1994-5655-2023-8-28-33

Текст научной статьи Брачная структура населения Коми края в конце XIX века

Komi Region, European North-East of Russia, the First General Population Census, marital structure, marital status

Важным элементом демографической оценки населения является анализ брачной структуры – распределение населения по брачному состоянию. Учет сложившихся пропорций в брачной структуре населения тесно связан с общими характеристиками брачности населения. В разные периоды времени учеными прослеживаются изменения брачности, смена типов брачности с «традиционного» на «европейский». И как показывают исследования, существует значительная вариативность внутри этих исторических типов брачности. Типы брачности во многом обусловливаются социально-экономическими и институциональными факторами, действующими на данной территории в определенный момент времени [1]. В конце

XIX в. в России брачность населения являлась фактором, влияющим на рождаемость и семейную структуру. Основные демографические процессы, протекавшие в Российской империи в конце XIX–начале XX в., сохраняли свой традиционный характер, однако в их развитии наметилось отчетливое направление, которое рядом исследователей классифицируется как некий «порог» демографического перехода, означавшего кардинальные сдвиги. Изучение брачного состава населения в этот переходный период представляется необходимым для рассмотрения общей демографической картины, так как брачная структура лежит в основе формирования численности и организации домохозяйств, оказывает существенное воздействие на ряд демографических процессов.

Распределение населения по брачному статусу в различных губерниях и уездах страны могло существенно отличаться от среднероссийских показателей в силу региональной, конфессиональной и национальной специфики. Результаты отдельных работ показывают, что брачная структура населения в регионах соответствовала традиционному типу, тем не менее выявляются особенности в брачном состоянии населения [2–4]. В данном исследовании внимание уделено брачной структуре населения Коми края в конце XIX в. К рассматриваемой территории относят Усть-Сысольский и Яренский уезды Вологодской губернии, а также Печорский уезд Архангельской губернии. Указанные уезды располагались в непосредственной близости друг от друга и исторически были тесно связаны между собой. Основными этносами, представленными на территории края в конце XIX в., являлись коми (зыряне), составлявшие около 79 %, а также русские и ненцы (самоеды), на долю которых приходилось соответственно 18 и 2–3 % от общей численности жителей трех исследуемых уездов.

Брачная структура строится на основании данных переписей или репрезентативных выборочных обследований, которые дают «моментную» характеристику положения лиц по отношению к институту брака одновременно существующих людей, т. е. совокупность условного поколения. Наиболее полные сведения о распределении населения по брачному статусу конца XIX в. содержатся в материалах Первой всеобщей переписи населения 1897 г.

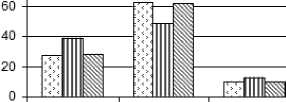

Для изучаемого населения была характерна этноре-гиональная специфика ряда параметров, относящихся к браку. Это и относительно высокий брачный возраст, и довольно растяжимая возрастная разница между супругами, отсутствие устойчивых традиций браков между вдовыми, выраженный дефицит мужского населения в основных брачных возрастах и др. [5]. Как показывает рисунок, преобладающая доля населения Коми края в конце XIX в. состояла в браке. В сельской местности удельный вес этой категории населения был заметно выше, чем в городской. Доля вдовых среди сельских жителей была не намного, но ниже, чем среди городских. Показатели категории «никогда не состоявшие в браке» среди городского населения были более высокими.

Как правило, распределение по брачному состоянию комбинируют с группировками по полу и возрасту, получая брачную структуру как всего населения, так и населения разных пола и возраста. Каждую половозрастную группу населения подразделяют по категориям брачного состояния, определяют удельный вес той или иной категории в составе половозрастной группы. По законодательству того времени

|

никогда не состояли в |

состоящие в браке |

вдовые |

разведенные |

|

|

□ сельское |

27,65 |

6238 |

9,94 |

0.03 |

|

население |

||||

|

Пгородское |

38,6 |

48,47 |

12,9 |

0.03 |

|

население |

||||

|

□ все |

28 |

61,93 |

10,04 |

0.03 |

Рис. Распределение населения Европейского Северо-Востока России по брачному состоянию, 1897 год.

Источники: [6, 7].

Fig. Distribution of the population of the European North-East of Russia by marital status, 1897.

Sources: [6, 7]

ни

вступление в брак допускалось по достижении совершеннолетия, которое определялось для девушек в 16 лет, для юношей – в 18 [8]. Однако, если до необходимого возраста оставалось менее полугода, то с разрешения местных церковных властей брак все же мог быть заключен. На основании материалов используемого источника были выделены следующие возрастные группы: 15–16 лет, 17–19, 20–29 лет, далее десятилетние возрастные группы до группы 50–59 лет, затем открытый интервал «60 лет и старше».

Рассмотрим брачную структуру населения по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г. В приведенных ниже таблицах выделены группы состоящих в браке, никогда не состоявших в браке, вдовых и разведенных. В табл 1. показано распределение сельского населения изучаемой территории по брачному состоянию.

Таблица 1 Распределение сельского населения Коми края по возрасту, полу и состоянию в браке, 1897 год (число лиц данного брачного состояния на 1000 чел. соответствующего пола и возраста), ‰

Table 1

Distribution of the rural population of the Komi region by age, gender and marital status, 1897 (number of persons in a given marital status per 1000 people of the corresponding gender and age), ‰

|

Возраст, лет |

Мужчины |

Женщины |

||||||

|

Никогда не состоявшие в браке |

Состоящие в браке |

Вдовые |

Разведенные |

Никогда не состоявшие в браке |

Состоящие в браке |

Вдовые |

Разведенные |

|

|

Все население 15 лет и старше |

295.0 |

653.3 |

51.6 |

0.1 |

261.4 |

599.8 |

138.4 |

0.4 |

|

В том числе в возрасте |

||||||||

|

15–16 |

999.7 |

0.3 |

0 |

0 |

993.5 |

6.2 |

0.3 |

0 |

|

17–19 |

954.9 |

45.1 |

0 |

0 |

815.4 |

183.4 |

1.2 |

0 |

|

20–29 |

432.3 |

564.8 |

2.9 |

0 |

256.0 |

726.6 |

17.1 |

0.2 |

|

30–39 |

68.0 |

922.0 |

9.8 |

0.2 |

73.7 |

864.0 |

62.0 |

0.4 |

|

40–49 |

38.2 |

934.2 |

27.2 |

0.4 |

67.0 |

775.8 |

156.4 |

0.8 |

|

50–59 |

38.2 |

883.6 |

77.8 |

0 |

113.9 |

500.0 |

385.6 |

0.5 |

|

60 лет и более |

32.0 |

677.0 |

291.0 |

0.1 |

64.8 |

470.1 |

464.6 |

0.5 |

Источники: [6, 7].

Sources: [6, 7].

По данным табл. 1, в младших бракоспособных возрастах до 20 лет существенно преобладали лица, никогда не состоявшие в браке, что являлось следствием сложившегося в крае довольно зрелого брачного возраста. После 20 лет удельный вес этой категории снижался, причем среди женщин более резко, чем среди мужчин. В средних возрастах увеличивалась доля состоящих в браке. Наибольшее значение доли состоящих в браке отмечено в возрасте 30–39 лет как среди мужчин, так и среди женщин. Исходя из представленных данных, можно отметить раннюю тенденцию повышения числа вдовых. Доля вдовых начинала расти среди женщин с возраста 30–39 лет с наиболее резким скачком в возрасте от 50 лет, увеличиваясь в последующей возрастной группе. Среди мужчин число вдовых росло незначительно, скачок этой категории лиц наблюдали в возрастной группе от 60 лет и старше. Незначительная численность разведенных, зафиксированная переписью по уездам рассматриваемой территории, статистически не влияет на общее распределение населения по брачному состоянию, поэтому эта категория не была взята в проводимые расчеты.

Как показывают материалы переписи населения 1897 г., среди сельского населения Коми края доля состоящих в браке мужчин вплоть до 50 лет постоянно росла, доля состоящих в браке женщин повышалась только до 40 лет, а затем начинала снижаться за счет роста доли вдов. Это происходило в результате более высокой, по сравнению с женщинами, интенсивности вступления в повторный брак вдовых мужчин. Доля состоящих в браке женщин была выше, чем у мужчин в возрастном интервале от 15 до 30 лет, далее удельный вес мужчин, состоящих в браке, повышался. Доля вдовых среди всех женщин была более чем в 2.5 раза выше, чем среди мужчин. Более высокий уровень мужской смертности и более частое вступление в повторный брак вдовцов обуславливали значительный удельный вес вдовых женщин, увеличивавшийся с возрастной группы 20–29 до группы старше 60 лет, с 17 до 464 ‰, причем в интервале от 60 лет доля вдовых женщин практически равнялась доле женщин, состоявших в браке.

В табл. 2 представлены данные о распределении населения г. Усть-Сысольска по возрасту, полу и состоянию в браке на 1897 г. Материалы табл. 2 дают представление о распределении полов по состоянию в браке и возрасту по г. Усть-Сысольску. В возрасте до 30 лет число никогда не состоящих в зарегистрированном браке мужчин было выше, чем соответствующее число женщин. Так, значительная доля никогда не состоявших в браке мужчин в возрастных группах до 30 лет обусловлена тем, что они вступали в брак в среднем позднее, чем женщины. В возрастах 30–40 лет эти числа примерно выравнивались, в следующих возрастных группах, как мы видим, процент никогда не состоявших в браке мужчин уменьшался и постепенно становился совсем небольшим. В возрастных группах старше 30 лет наблюдался обратный перевес числа женщин, не состоящих в браке, над соответствующим числом мужчин. Как показывают материалы переписи населения, среди жителей Усть-Сысольска доля состоящих в браке увеличивалась вплоть до 40 лет. В возрастном интервале от 15 до 30 лет доля состоящих в браке женщин была выше, чем у мужчин. В интервале от 30 лет можно заметить резкое прибавление доли вдов. Высокий уровень смертности среди мужчин в трудоспособных возрастах обусловил значительный удельный вес вдов среди женщин уже в среднем возрасте. Доля вдовых среди всех женщин Усть-Сысольска была в четыре раза выше, чем аналогичная группа среди мужчин. По данным 1897 г., из общего числа вдовых горожан около 20 % составляли мужчины и примерно 80 % – женщины. Более высокий уровень мужской смертности и более частое вступление в повторный брак вдовцов оказывали влияние на значительный удельный вес вдовых женщин, увеличивавшийся с возрастной группы 20–29 до группы старше 60 лет, с 11 до 550 ‰, причем, в возрастном интервале от 60 лет доля вдовых женщин превосходила долю женщин, состоящих в браке.

В возрастах старше 40 лет отчетливо вырисовывается асимметрия брачного статуса, выраженная в большем удельном весе состоящих в браке мужчин и значительном числе вдов среди женщин. В старших возрастных группах эта асимметрия усиливается. Доля вдов, как уже было отмечено ранее, перекрывает долю женщин, состоящих в браке.

Таблица 2 Распределение населения города Усть-Сысольска по возрасту, полу и состоянию в браке, 1897 год (число лиц данного брачного состояния на 1000 чел. соответствующего пола и возраста), ‰

Table 2 Distribution of the population of Ust-Sysolsk by age, gender and marital status, 1897 (number of persons in a given marital status per 1000 people of the corresponding gender and age), ‰

|

Возраст, лет |

Мужчины |

Женщины |

||||||

|

Никогда не состоявшие в браке |

Состоящие в браке |

Вдовые |

Разведенные |

Никогда не состоявшие в браке |

Состоящие в браке |

Вдовые |

Разведенные |

|

|

Все население 15 лет и старше |

400 |

557 |

43 |

0 |

322 |

499 |

179 |

0 |

|

В том числе в возрасте: |

||||||||

|

15–16 |

1000 |

0 |

0 |

0 |

1000 |

0 |

0 |

0 |

|

17–19 |

982 |

18 |

0 |

0 |

912 |

88 |

0 |

0 |

|

20–29 |

602 |

388 |

6 |

0 |

355 |

634 |

11 |

0 |

|

30–39 |

116 |

879 |

5 |

0 |

143 |

762 |

94 |

0 |

|

40–49 |

114 |

862 |

24 |

0 |

131 |

654 |

214 |

0 |

|

50–59 |

96 |

827 |

77 |

0 |

88 |

551 |

360 |

0 |

|

60 лет и старше |

66 |

720 |

208 |

0 |

157 |

293 |

550 |

0 |

Источник: [9].

Source: [9].

Брачная структура населения г. Яренска также характеризовалась преобладанием в младших бракоспособных возрастах до 20 лет числа лиц никогда не состоявших в браке (табл. 3). Среди горожанок Яренска доля женщин, состоящих в браке, во всех возрастных группах начиная от 20 лет была ниже, чем среди жительниц Усть-Сысольска. Среди мужского населения Яренска в сравнении с той же группой г. Усть-Сысольска число лиц, никогда не состоявших в браке, во всех возрастных категориях до 59 лет было выше. Число вдовых среди мужчин не имело серьезных отличий в сравнении с Усть-Сысольском, в то время как число вдовых женщин по Яренску значительно превосходило аналогичные показатели по Усть-Сысольску. Отчетливо прослеживается асимметрия брачного статуса по г. Яренску. Она также, как и по другому, ранее рассматриваемому городу, начинает превалировать в возрасте от 40 лет, но более выраженно. Доля лиц состоящих в браке мужчин снижается плавно, в то время как у женщин она резко падает, вместе с тем значительно возрастает количество вдов.

Исходя из полученных данных, мы можем проследить различия брачной ситуации у городских и сельских жителей. В городском населении Коми края по переписи 1897 г. в браке состояло 538.5 ‰ мужчин и 653.3 ‰ – в сельском, женщин – 480.9 ‰ в городском населении, и 599.8 ‰ – в сельском, т. е. число состоящих в браке как мужчин, так и женщин в сельской местности было выше. Никогда не состоявшие в браке мужчины в городском населении составляли 420.7 ‰, женщины – 328.8 ‰, в сельском населении эти показатели были существенно ниже: 295 и 261.4 ‰ соответственно. Вдовых в городском населении среди мужчин было 40.8 ‰, среди женщин – 190.3 ‰, в сельском – 51.6 и 138.4 ‰ соответственно. Таким образом, видно, что наибольшее число лиц во вдовом состоянии отмечено среди женщин горожанок.

На текущем состоянии распределения населения по брачному статусу отражаются как социокультурные нормы матримониального поведения, так и ситуация на «брачном

Таблица 3

Распределение населения города Яренска по возрасту, полу и состоянию в браке, 1897 год (число лиц данного брачного состояния на 1000 чел. соответствующего пола и возраста), ‰ Table 3

Distribution of the population of Yarensk by age, gender and marital status, 1897 (number of persons in a given marital status per 1000 people of the corresponding gender and age), ‰

|

Возраст, лет |

Мужчины |

Женщины |

||||||

|

Никогда не состоявшие в браке |

Состоящие в браке |

Вдовые |

Разведенные |

Никогда не состоявшие в браке |

Состоящие в браке |

Вдовые |

Разведенные |

|

|

Все нас. 15 лет и старше |

533 |

427 |

40 |

0 |

340 |

412 |

248 |

0 |

|

В том числе в возрасте: |

||||||||

|

15–16 |

1000 |

0 |

0 |

0 |

1000 |

0 |

0 |

0 |

|

17–19 |

1000 |

0 |

0 |

0 |

906 |

94 |

0 |

0 |

|

20–29 |

824 |

168 |

8 |

0 |

406 |

562 |

15 |

0 |

|

30–39 |

265 |

735 |

0 |

0 |

193 |

692 |

115 |

0 |

|

40–49 |

100 |

875 |

25 |

0 |

243 |

433 |

324 |

0 |

|

50–59 |

111 |

852 |

37 |

0 |

217 |

348 |

435 |

0 |

|

60 лет и старше |

61 |

697 |

242 |

0 |

136 |

186 |

678 |

0 |

рынке», в частности, соотношение численности полов в тех или иных категориях брачного состояния. Соотношение мужчин и женщин в определенных возрастных группах по материалам переписи 1897 г. выглядело следующим образом. Среди сельского населения Усть-Сысольского уезда в возрастных группах 15–19 лет на 100 мужчин приходилось примерно 132 женщины, 20–29 лет – 154, 30–39 лет – 132, по Яренскому уезду в тех же возрастных группах – 113, 125, 114 женщин, по Печорскому – 118, 115, 108 соответственно.

В г. Усть-Сысольске в возрастных группах 15–19 лет на 100 мужчин приходилось 118 женщин, 20–29 лет – 111, 30–39 лет – 133. Город Яренск в силу своей небольшой численности был исключен из данного подсчета. Соотношение численности проживавших в нем горожан и горожанок было примерно одинаковым, за исключением группы 20–29 лет, в которой на 100 мужчин приходилась 51 женщина. Таким образом, в основных брачных возрастах наблюдался определенный дисбаланс полов в сторону превалирования женского населения. Тем не менее следует отметить, что в сельской местности региона диспропорция полов проявлялась в большей степени, в особенности в Усть-Сысольском уезде. Среди сельского населения она усиливалась за счет оттока мужского трудоспособного населения (участие в отхожих промыслах, переселения и т.п.). В целом ситуация на «брачном рынке» для невест была не столь выигрышна, как для женихов.

Показатель доли населения, состоящего в браке (как и в любом другом брачном статусе), не совсем точно характеризует явление, так как зависит от возрастной структуры населения, которая меняется от переписи к переписи. Поэтому эти показатели необходимо стандартизовать. Наиболее удобный и информативный показатель, сглаживающий влияние возрастной структуры – показатель средней продолжительности жизни в том или ином брачном состоянии. Исходя из долей населения с тем или иным брачным статусом по возрастным группам, может быть рассчитано среднее число лет жизни в каждом брачном состоянии. Этот показатель дает представление о том, сколько лет в среднем один человек проживает в том или ином брачном статусе на протяжении всей жизни (или в определенном возрастном периоде) при существующем брачном составе населения. Для его вычисления прибегают также к методу условного поколения. Условное, или гипотетическое, поколение – совокупность людей разного возраста, но живущих в одно и то же время. Люди разных возрастов, живущие в одно время, рассматриваются как принадлежащие к одному и тому же поколению [10].

Расчет прожитых в браке методом условного поколения по данным переписей населения производится по формуле. Для того, чтобы узнать сколько лет в среднем одна женщина из условного поколения провела в браке на протяжении возрастного периода от 15 до 59 лет, необходимо разделить численность замужних женщин в возрасте 15-59 лет на численность всех женщин (т. е. всех категорий брачного состояния) в возрасте 15-59 лет, а затем умножить этот результат на число лет возрастного интервала. Число лет, прожитых в остальных категориях брачного состояния, рассчитывается точно так же. Аналогично производится расчет для мужского населения [11].

По данным переписи населения 1897 г. по Европейскому Северо-Востоку России, среднее число лет жизни в браке (в возрастном периоде от 15 до 59 лет) составляло у сельского населения 28 лет у женщин и 29.2 лет – у мужчин, у городского – 23.5 и 23 года соответственно. Средняя продолжительность пребывания во вдовстве у жителей сельской местности равнялась 3.7 годам у женщин и 0.8 – у мужчин, в городах – 5 и 0.6 годам соответственно. Очевидно, что среднее число лет, проведенных в браке, у сельского населения было выше. А наибольшие показатели средней продолжительности жизни во вдовом состоянии были присущи горожанкам.

В целом брачное состояние населения формировалось под воздействием ряда социальных, экономических и демографических условий. В рассматриваемый период для населения Европейского Северо-Востока России был характерен традиционный тип брачности. Однако начавшиеся в обществе социально-экономические преобразования повлекли за собой глубинные изменения, в том числе и в брачно-семейной сфере. Этнорегиональная специфика также накладывала свой отпечаток на брачную структуру населения. Данное исследование показало, что диспропорции полов в основных «брачных» возрастах, отсутствие традиций заключения браков между вдовыми, высокая смертность мужского населения существенно влияли на асимметрию брачного статуса.

Список литературы Брачная структура населения Коми края в конце XIX века

- Калабихина, Е. А. Исторические типы брачности в Европе / Е. А. Калабихина // Проблемы народонаселения в зеркале истории: Шестые Валентеевские чтения: Москва, 22–24 апреля 2010 г. МГУ им. М. В. Ломоносова: сборник докладов. Том 2 / ред.: В. В. Елизаров, И. А. Троицкая. – Москва: МАКС Пресс, 2010. – С. 148–152.

- Зверев, В. А. Семейно-брачный строй в деревнях Западной Сибири (по материалам Всероссийской переписи населения 1897 г.) / В. А. Зверев // Вестник Томского государственного университета. История. – 2009. – № 4. – С. 63–70.

- Барашкова, А. С. Эволюция брачности якутов (конец XIX–начало XXI века) / А. С. Барашкова // Историческая демография. – 2015. – № 1 (15). – С. 33–37.

- Оконова, Л. В. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Как источник по изучению семейного состояния калмыцкой степи Астраханской губернии / Л. В. Оконова // Научная мысль Кавказа. – 2011. – № 1-2 (65). – С. 18–22.

- Вишнякова, Д. В. Матримониальное поведение населения Европейского Северо-Востока России в XIX–начале XX в.: гендерные характеристики / Д. В. Вишнякова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 6-1(20). – С. 62–66.

- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Архангельская губерния. Тетр. 3. – Санкт-Петербург, 1904.

- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Вологодская губерния. Тетр. 2. – Санкт-Петербург, 1904.

- Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 5. Отд. 1. N 3807; Свод законов гражданских. – Санкт-Петербург, 1909. – Ч. 1. – Ст. 3.

- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Вологодская губерния. Тетр. 2. табл. V. – Санкт-Петербург, 1904.

- Практическая демография: учебное пособие для вузов / Коллективная монография; под редакцией Л. Л. Рыбаковского. – Москва: ЦСП, 2005. – C. 81, 82.

- Борисов, В. А. Демография: уч. для вузов, 2-е изд. / В. А. Борисов. – Москва, 2001. – С. 68.