Брачное и репродуктивное поведение современной российской молодёжи

Автор: Абдульзянов А.Р., Рустамова Г.М.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Отношение молодёжи к семье и детям

Статья в выпуске: S1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Естественная убыль населения продолжает фиксироваться в большинстве регионов России. Одним из приоритетных факторов, влияющих на продолжение депопуляции населения страны, выступает изменение в репродуктивном поведении молодёжи, которое выражается в откладывании заключения официального брака и рождения детей на более поздний возрастной период 25-35 лет, либо полный отказ от деторождения. Данная тенденция выступает весомым фактором сокращения численности и самой молодёжи, а следственно и количества женщин фертильного возраста. Согласно данным Росстата, к 2035 г. численность населения в возрасте 14-35 лет в России сократится почти на 10%, а численность российских женщин в активном репродуктивном возрасте 20-29 лет - почти вдвое. Проанализированы ключевые элементы брачного и репродуктивного поведения молодёжи, которыми выступают два взаимосвязанных процесса: вступление в официальный зарегистрированный брак (проведён анализ возрастных коэффициентов брачности по полу в разрезе федеральных округов) и процесса рождения первого и последующих детей (проведён анализ возрастных коэффициентов рождаемости) с отслеживанием динамики показателей за 21-летний период с пятилетней периодичностью за 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годы в разрезе населения возрастных групп: 16-17 лет; 18-24 лет; 25-34 лет; 35-49 лет; 50-70 лет (анализ за 2001 и 2006 гг. возрастной группы 35-70 лет). Результаты проведённого исследования подтвердили, что отличительной особенностью современного брачного и репродуктивного поведения молодёжи в России является откладывание брачного и репродуктивного дебюта на более поздний возрастной этап, преимущественная ориентация на малодетный или среднедетный образ жизни, при этом одной из основных характеристик первого этапа создания семьи выступает добрачное сожительство.

Молодёжь, семья, семейная идентичность, брачное поведение, рождаемость, репродуктивные планы, демографическая идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/143183044

IDR: 143183044 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-S1-94-106

Текст научной статьи Брачное и репродуктивное поведение современной российской молодёжи

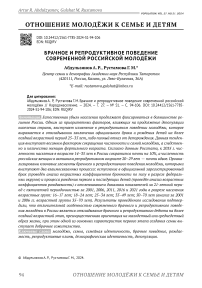

Исследование процессов естественного движения населения в России показывает сохранение тенденции депопуляции населения. Анализируя эволюцию процесса естественного прироста населения в разрезе субъектов РФ можно констатировать стремительный процесс уменьшения доли регионов с естественным приростом их населения: если в 1990 г. показатель прироста населения был характерен для 59 субъектов, то к 2021 г. данный показатель снизился до 10 субъектов. Наибольшее падение за 31 год в разрезе федеральных округов (ФО) России характерно для Приволжского, Дальнево- сточного, Сибирского и Южного федеральных округов (рис. 1).

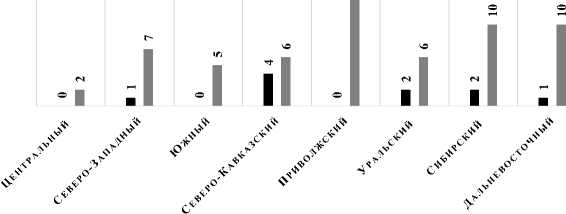

Согласно низкому и среднему варианту прогноза Росстата отрицательная динамика показателя численности населения в России продлится до 2045 г. (рис. 2). Принятый в 2020 г. Федеральный Закон «О государственной молодёжной политике в Российской Федерации», согласно которому были расширены возрастные границы молодёжи с 14–30 до 14–35 лет, существенно увеличил долю данной категории в общей численности населения страны с 17,7% до 26,3%, что не изменило масштаба депопуляции населения в России.

■ 2021 год ■ 1990 год

Рис. 1. Динамика числа субъектов РФ с естественным приростом населения по федеральным округам, единиц

Fig. 1. Dynamics of the number of subjects RF with natural population growth by federal districts Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Рис. 2. Изменение численности населения по вариантам прогноза в России, тыс. человек Fig. 2. Population change by forecast options in Russia, thousand people

Источник: Демографический прогноз. Изменение численности населения по вариантам прогноза // Росстат. — URL: (дата обращения: 05.03.2024).

В составленном авторами статьи рейтинге субъектов РФ по доле родившихся у матерей в возрасте до 25 лет включительно от общего числа родившихся в 2021 г. первое место занимает Республика Дагестан с показателем 44%, последнее — Санкт-Петербург с показателем 15%. Фиксируется устойчивая тенденция сдвига основной доли рождений к материнским возрастам старше 25, 30 и 35 лет. Данный сдвиг начался в России в 1990-е гг., а в западных странах — ещё в 1970-х гг. [1]. Даже у регионов, входящих в первую пятёрку данного рейтинга, показатели не приблизились к 50%. Кроме Дагестана это Чеченская Республика (43%); Забайкальский край (35%); Республика Тыва (35%); Кабардино-Балкарская Республика (33%)1. На современном этапе общественного развития ключевым фактором данной тенденции выступило изменение приоритета ценностей в сознании российской молодёжи, в котором, прежде всего, закрепился тренд на приоритетность выстраивания карьеры и повышения финансовой независимости в ущерб созданию семьи и рождению детей, что ощутимо влияет на её идентификационные характеристики, в том числе, затрагивая репродуктивные планы молодого поколения [2; 3].

Методология и источники данных

Брачное и репродуктивное поведение молодёжи выступает одним из ключевых элементов в понимании термина демографическая идентичность молодёжи, в целом тесно связанной с особенностями процесса формирования идентичности человека. Роль идентичности проанализирована несколькими поколениями учёных в сфере психологии, философии, антропологии, социологии и других наук (Э. Эриксон, Д. Г. Мид, И. Гофман, Т. Л. Визенгрунд, Г. Зиммель, Ч. Тейлор, Б. Э. Гидденс). На современном этапе термин «идентичность» в социальных науках трактуется, чаще всего, исходя из позиций теорий эссенциализ ма, примордиал изма и конструктивизма (К.

Гирц, Ю. В. Бромлей, П. Ван дер Берг, П. Бергер, Т.Лукман). Вместе с тем, ряд учёных заняли критическую позицию в отношении роли и понимания термина «идентичность» (Р. Брубейкер, А. Мелуччи). Данные исследователи считают, что двусмысленное понятие «идентичность» необходимо разделить на более простые понятия: категоризация, самоидентификация, общность и другие более узкие по смыслу понятия [4].

В современной России ощутимый вклад в изучение брачного и репродуктивного поведения молодёжи вносит группа исследователей Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская) [5; 6], научная школа Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева (С. В. Полутин, Т. М. Дадаева) [7; 8], татарстанские учёные Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков [9] и другие. Ежегодные демографические доклады Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, комплекс исследований и научных публикаций позволяют вести системный анализ данного вопроса и осуществлять экспертную консультативную поддержку органов государственной власти субъекта в принятии стратегических решений в вопросах региональной демографической и социальной политики [10–12].

Источником фактической информации при проведении исследования послужили данные Росстата и его территориальных ор-ганов2, выборочное обследование Росстата «Семья и рождаемость: основные результаты выборочного обследования» (2009 г.), всероссийский опрос ВЦИОМ «Брак, совместная жизнь, брачный возраст: в поисках оптимальной модели» (2021 г.), данные Всероссийской переписи населения, данные экспертов ООН по прогнозированию рождаемости в мировом масштабе в разрезе возрастных категорий населения. Для описания результатов исследования были использованы методы сравнения данных и передвижки возрастов, вторичный анализ статистических данных.

Роль процессов идентичности в формировании брачных и родительских планов молодёжи

Вопреки модернизационным процессам, происходящим во всех сферах жизни российского общества и изменениям самого института брака в стране, он продолжает воспроизводить традиционные для российского общества духовно-нравственные образцы. За последние годы для защиты сложившегося с демографической точки зрения безопасного пути развития института семьи и брака в России введены и законодательные меры. Одним из ключевых выступил указ Президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»3.

Институт семьи остаётся основополагающим и базовым фактором социализации личности, прежде всего в формировании значимого для демографического развития государства комплекса идентичностей, который включает три компонента: 1) семейная идентичность — выступает ключевой составляющей социальной идентичности и представлена осознанием человека своей принадлежности и тождественности к семье как к социальной группе [13]; 2) демографическая идентичность — процесс, направленный на определение жизненных сценариев социально-демографической группы, связанных прежде всего, с намерением вступления в брак и с рождением детей; 3) семейно-детная идентичность — непосредственная реализация жизненных сценариев по вступлению в брак, созданию семьи, рождению первого и последующих детей, приобщению к семейному образу жизни.

Адаптация индивида в обществе происходит за счёт ресурсов и потенциала семьи, в современных малочисленных семьях за- частую отсутствует опыт межпоколенных связей, единственный ребёнок — это скорее реакция на норму, которая существует в обществе, на современном этапе молодёжь до вступления в официальный брак начинает опыт своей семейной жизни с добрачного сожительства, как известно, оно включает практически все элементы официально зарегистрированного брака: проверку совместимости в характере, в целях совместной жизни, в интимных отношениях, кроме одного из самых приоритетных компонентов семейного образа жизни — чувства ответственности за свою семью и детей.

Анализ ключевых параметров брачного и репродуктивного поведения российской молодёжи

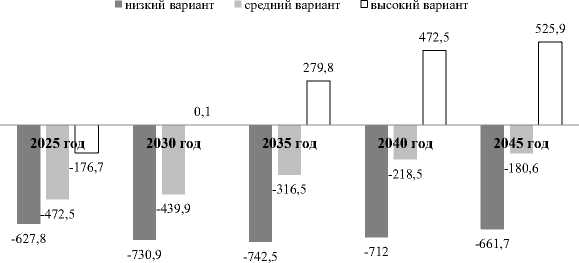

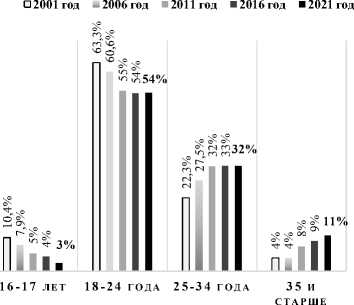

Для характеристики брачного и репродуктивного поведения российской молодёжи авторы исследовали процессы брачности и рождаемости в России за 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годы. Анализ статистики выявил тенденцию подъёма и снижения общего числа заключённых браков среди возрастных категорий граждан 16-49 лет. Но при этом идёт стабильное снижение доли браков, заключаемых молодыми мужчинами и женщинами до 25 лет в общем количестве браков. За 2001-2021 гг. произошло уменьшение доли вступившей в брак молодёжи до 25 лет: на 15% у мужчин и на 14% у женщин, в тоже время доля вступившей в брак молодёжи до 35 лет сократилась незначительно: на 2% у мужчин и на 3% у женщин. Процесс снижения брачности среди населения в возрастной группе 16-17 лет и 18-24 лет (школьная и студенческая молодёжь), и увеличение доли вступающей в брак молодёжи в возрастной категории 2534 лет (работающая молодёжь) прослеживается на протяжении изучаемых временных периодов 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годов. Важной тенденцией является также увеличение показателей брачности в возрастной категории населения России 35-49 лет: с 2001 по 2021 г. и среди мужчин, и среди женщин объём увеличения составил около 3% (рис.4а и4б).

Рис. 4а. Динамика вклада возрастных коэффициентов брачности мужчин в суммарный коэффициент брачности

Fig. 4а. Dynamics of age-specific marriage coefficients for men

Рис. 4б. Динамика вклада возрастных коэффициентов брачности женщин в суммарный коэффициент брачности

Fig. 4б. Dynamics of age-specific marriage coefficients for women

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В разрезе федеральных округов страны данные тенденции имели неравномерный характер: наименьшее падение показателя брачности на 1000 человек соответствующего возраста среди возрастных категорий молодёжи до 25 лет характерно для Дальне-

Структура брачности в федеральных округах РФ по полу и возрасту в 2001– 2021 гг. (на 1000 женщин и мужчин соответствующего возраста)*

восточного ФО как для мужского, так и для женского населения, наибольший показатель среди мужчин характерен для Приволжского ФО, а среди женщин до 25 лет — для Центрального ФО (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

|

Возраст, лет |

РФ |

ПФО |

ЦФО |

СКФО*** |

СЗФО |

ЮФО |

СФО |

ДВФО |

УФО |

|||||||||

|

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

|

|

2001 год |

||||||||||||||||||

|

16–17 |

1,3 |

11,4 |

1,4 |

11,2 |

1,5 |

12,3 |

0,6 |

9,1 |

1,0 |

8,3 |

1,5 |

16,6 |

1,6 |

11,1 |

1,1 |

9,6 |

1,5 |

11,3 |

|

18–24 |

53,2 |

70,5 |

60,1 |

74,4 |

53,6 |

73,8 |

40,5 |

59,8 |

45,9 |

65,9 |

56,7 |

74,1 |

56,7 |

69,1 |

39,6 |

63,5 |

58,0 |

73,4 |

|

25–34 |

34,9 |

24,9 |

33,1 |

22,0 |

35,8 |

27,1 |

36,4 |

20,7 |

37,4 |

28,8 |

35,9 |

23,7 |

33,6 |

24,2 |

35,7 |

28,6 |

36,5 |

26,4 |

|

35 и старше** |

7,0 |

4,5 |

5,5 |

3,5 |

7,7 |

5,0 |

6,4 |

3,6 |

8,0 |

5,2 |

7,3 |

4,6 |

6,5 |

4,2 |

8,1 |

5,4 |

7,5 |

4,9 |

|

2006 год |

||||||||||||||||||

|

16–17 |

0,9 |

8,9 |

0,9 |

8,4 |

0,9 |

8,5 |

0,6 |

10,5 |

0,6 |

6,2 |

1,0 |

12,5 |

1,2 |

9,0 |

0,7 |

6,8 |

1,1 |

9,1 |

|

18–24 |

48,0 |

69,1 |

53,0 |

72,5 |

45,9 |

67,3 |

39,4 |

66,1 |

41,2 |

63,1 |

50,5 |

73,3 |

51,9 |

69,5 |

39,7 |

64,3 |

51,8 |

71,6 |

|

25–34 |

43,3 |

31,4 |

42,1 |

28,6 |

42,3 |

32,4 |

48,5 |

27,6 |

44,6 |

36,1 |

43,9 |

29,4 |

42,4 |

31,3 |

43,1 |

35,2 |

44,7 |

33,1 |

|

35 и старше** |

7,9 |

4,6 |

6,2 |

3,6 |

8,2 |

4,8 |

7,8 |

3,7 |

9,4 |

5,5 |

7,5 |

4,2 |

8,0 |

4,7 |

10,0 |

6,2 |

8,9 |

5,3 |

|

2011 год |

||||||||||||||||||

|

16–17 |

0,7 |

7,6 |

0,7 |

6,9 |

0,6 |

6,4 |

0,0 |

1,7 |

0,6 |

5,4 |

0,6 |

9,1 |

0,8 |

8,1 |

0,6 |

6,3 |

0,7 |

7,9 |

|

18–24 |

48,6 |

75,8 |

56,1 |

82,3 |

45,0 |

71,9 |

34,7 |

57,4 |

41,0 |

70,6 |

49,7 |

79,0 |

51,8 |

75,6 |

38,7 |

72,5 |

55,3 |

81,7 |

|

25–34 |

54,6 |

44,1 |

55,3 |

43,4 |

53,0 |

44,3 |

61,0 |

34,2 |

57,9 |

52,2 |

55,3 |

42,2 |

54,2 |

45,1 |

53,8 |

47,6 |

57,6 |

47,6 |

|

35–49 |

15,4 |

10,5 |

13,3 |

8,8 |

15,5 |

10,7 |

73,7 |

43,7 |

18,5 |

13,1 |

14,6 |

9,9 |

16,3 |

11,0 |

18,5 |

13,7 |

16,9 |

11,9 |

|

2016 год |

||||||||||||||||||

|

16–17 |

0,5 |

5,1 |

0,4 |

4,8 |

0,4 |

3,6 |

0,2 |

4,7 |

0,4 |

3,8 |

0,7 |

11,6 |

0,8 |

7,5 |

0,6 |

6,8 |

0,7 |

5,8 |

|

18–24 |

35,4 |

61,0 |

37,3 |

61,3 |

34,7 |

60,4 |

30,0 |

60,2 |

31,8 |

57,9 |

75,2 |

132,3 |

37,8 |

59,6 |

30,7 |

62,3 |

40,4 |

63,5 |

|

25–34 |

41,7 |

36,0 |

40,3 |

34,3 |

42,5 |

37,8 |

36,1 |

19,9 |

46,3 |

44,9 |

83,5 |

69,7 |

40,6 |

35,8 |

42,9 |

41,3 |

42,3 |

37,7 |

|

35–49 |

13,3 |

10,4 |

11,5 |

9,0 |

13,8 |

10,8 |

8,70 |

5,4 |

16,4 |

13,1 |

26,4 |

20,2 |

13,3 |

10,5 |

15,6 |

12,9 |

14,5 |

11,6 |

|

2021 год |

||||||||||||||||||

|

16–17 |

0,3 |

2,9 |

0,3 |

2,8 |

0,2 |

2,0 |

0,1 |

2,8 |

0,2 |

1,8 |

0,4 |

3,8 |

0,6 |

4,2 |

0,7 |

4,7 |

0,4 |

2,8 |

|

18–24 |

34,5 |

60,1 |

37,0 |

62,7 |

33,5 |

58,4 |

24,2 |

53,1 |

30,9 |

55,3 |

36,4 |

66,0 |

38,0 |

60,2 |

32,7 |

58,6 |

41,1 |

65,1 |

|

25–34 |

42,2 |

35,5 |

40,1 |

32,2 |

45,2 |

39,8 |

30,6 |

16,7 |

47,8 |

44,5 |

42,6 |

35,1 |

41,9 |

35,4 |

40,0 |

37,0 |

43,6 |

37,0 |

|

35–49 |

14,0 |

12,1 |

12,0 |

10,3 |

15,2 |

13,1 |

6,9 |

5,0 |

16,8 |

14,5 |

14,1 |

12,0 |

15,1 |

12,8 |

14,9 |

13,8 |

15,0 |

13,4 |

-

* при формировании данных учтены административно-территориальные изменения, происходившие в РФ в 2001–2021 гг., ФО: ПФО — Приволжский, ЦФО — Центральный, СКФО — СевероКавказский, СЗФО — Северо-Западный, ЮФО — Южный, СФО — Сибирский, ДВФО — Дальневосточный, УФО — Уральский.

-

* * формирование статистических данных о возрастной группе 35–49 лет осуществляется Росстатом после 2010 г. (данные в возрастной группе 35 и старше лет за 2001, 2006 гг. охватывают возрастной период от 35 до 70 лет)

-

* **в 2001 г. без учёта данных по Чеченской Республике.

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

Marriage structure in federal districts of Russian Federation by gender and age in 2001–2021 (per 1000 men and women of the corresponding age)

Тенденция снижения интенсивности заключения браков в возрастной группе до 25 лет характерна для России ещё с конца

1970-х годов: с 1979 по 2001 гг. среди мужчин и женщин этот показатель уменьшился почти вдвое (табл. 2) [14].

Таблица 2

Возрастные коэффициенты брачности мужчин и женщин в 1979 и 2001 годах, ‰

Table 2

Age coefficients of marriage of men and women in 1979 and 2001, ‰

|

Возраст, лет |

1979 год |

2001 год |

||

|

мужчины |

женщины |

мужчины |

женщины |

|

|

до 18 |

2,1 |

14,4 |

1,4 |

11,7 |

|

18–24 |

103,6 |

120,7 |

54,8 |

72,5 |

|

25–34 |

35,1 |

25,7 |

34,9 |

25,5 |

|

35 и старше |

8,4 |

5,3 |

7,0 |

4,5 |

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

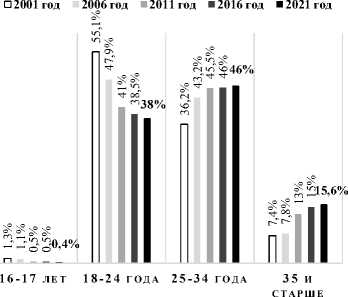

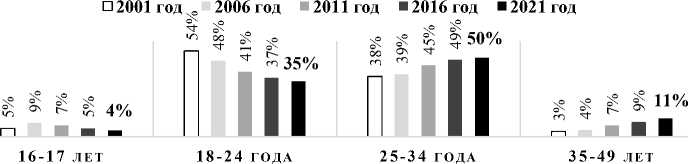

В 2001 г. на возрастную группу до 25 лет приходилось более 53% рождений, на группу 25–34 лет — 38%. За 2001–2021 гг. соот- растных категорий молодёжи изменилось в сторону уменьшения рождаемости в группе до 25 лет (табл. 3, рис. 5).

ношение рождаемости среди данных воз-

Таблица 3

Возрастные коэффициенты рождаемости в России за 2001–2021 гг., ‰

Table 3

Age birth rate in the Russian Federation in 2001–2021, ‰

|

Возраст |

Годы |

||||

|

2001 |

2006 |

2011 |

2016 |

2021 |

|

|

16–17 |

1,9 |

7,0 |

6,8 |

5,3 |

3,1 |

|

18–24 |

20,6 |

38,2 |

38,4 |

37,1 |

27,6 |

|

25–34 |

14,4 |

31,5 |

42,3 |

48,4 |

39,5 |

|

35–49 |

1,2 |

3,3 |

6,5 |

9,1 |

9,0 |

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

Рис. 5. Динамика вклада возрастных коэффициентов рождаемости в суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации в 2001–2021 годах

Fig. 5. The dynamics of the age-related birth rate in the total birth rate in the Russian Federation in 2001–2021 yers

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

Согласно прогнозам отдела народонаселения ООН в мире снижение вклада в суммарный коэффициент рождаемости возрастной группы 20–24 лет к 2050 г. составит 26%, при этом вклад возрастной группы 25–

Прогноз ООН о вкладе возрастных групп в рождаемость, %

34 лет, напротив, увеличится до 51%, продолжится увеличение рождаемости и у возрастной группы 35 лет и старше и к 2050 г. её вклад достигнет 17% (табл. 4).

Таблица 4

Table 4

The forecast of the United Nations on the contribution of age groups to the birth rate, %

|

Возрастная группа |

1990 год |

2020 год |

2050 год |

2100 год |

|

Моложе 20 лет |

10 |

8 |

6 |

4 |

|

20–24 года |

34 |

28 |

26 |

21 |

|

25–34 года |

43 |

48 |

51 |

56 |

|

35 лет и старше |

13 |

16 |

17 |

19 |

|

Всего: |

100 |

100 |

100 |

100 |

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022. — URL: (дата обращения: 05.03.2024).

За четыре года (2017–2020 гг.) ВЦИОМ зафиксировал снижение доли респондентов, выразивших свою ориентацию на брачно- семейное поведение на 7% и рост желаемого возраста для вступления в брак на один год, как у мужчин, так и у женщин (табл. 5).

Таблица 5

Результаты опроса ВЦИОМ «Брак, совместная жизнь, брачный возраст: в поисках оптимальной модели»

Table 5

Results of a survey by the All-Russian Public Opinion Research Center «Marriage, joint life, marriageable age: in search of an optimal model»

|

Показатель |

2017 год |

2020 год |

|

Предпочитают вступить в брак и жить в семье % |

78 |

71 |

|

Желательный возраст для вступления в брак: мужчины, лет |

27 |

28 |

|

Желаемый возраст для вступления в брак: женщины, лет |

23 |

24 |

Источник: ВЦИОМ. — URL: (дата обращения: 05.03.2024).

Как показывает анализ демографической статистики в России, самое низкое значение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) было зафиксировано в 1999 г. — 1,16. Прирост населения в России стал возможен только в 2013–2015 гг. благодаря мерам по поддержке рождаемости в стране, начиная с 2006 года. Таким образом, СКР вырос до 1,78 ребёнка на женщину и соответствовал примерно уровню 1990-х гг., но с 2016 г. наметилось снижение и значение СКР составило 1,76, к 2019 г. значение коэффициента опустилось до 1,5 4. В 2020–2021 гг. СКР оставался почти на том же уровне — 1,5. Напомним, что указом Президента России 5 в рамках национальной цели «Сохранения населения, здоровья и благополучия людей» первым целевым показателем названо «обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации» и в рамках национального проекта «Демография» — достижение к 2024 г. СКР 1,95–2,05 ребёнка на женщину. Одним из факторов благоприятного развития данного сценария является поддержка рождения третьих детей в семье и в целом многодетности в российских семьях. Вместе с тем, данные исследований в России показывают, что наибольшей популярностью среди россиян пользуется модель семьи с двумя детьми. Данная тенденция берет своё начало ещё в 1970-х годах. Иметь трёх и более детей основная масса родителей под влиянием социальных норм малодетности не хочет, в том числе, при условии помощи в удовлетворении основных потребностей в питании, одежде, месте жительства, обучении и в здравоохранении [15].

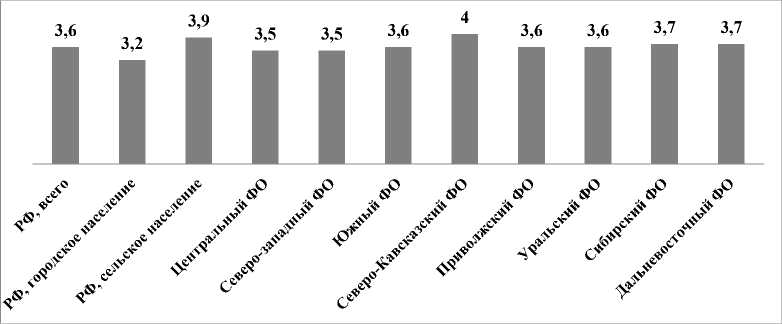

Выборочное обследование «Семья и рождаемость», проведённое Росстатом в 2009 г. в 30 субъектах в разрезе всех ФО РФ, показало, что среди выбранных позиций в рейтинге степени важности личных жизненных целей мужчин и женщин в России на первом месте находится воспитание детей, на четвёртом месте — жить в зарегистрированном браке с супругом (супругой), в своей семье, на шестом месте — вырастить двоих детей и на двенадцатом последнем месте рейтинга — иметь троих детей (табл. 6) [13]. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 г. средний размер семьи, входящей в состав частных домохозяйств, где взрослые моложе 35 лет с детьми моложе

18 лет был по РФ 3,6 человека, с наименьшим показателем среди субъектов в Магаданской области и Санкт-Петербурге — 3,4 человека и с наибольшим показателем 4,5 человека — в Республике Ингушетия (рис. 6) 6

Заключение

В условиях многовекторности и разнообразия ключевых жизненных целей молодое поколение в России все больше откладывает задачи, связанные с вступлением

Таблица 6

Оценка степени важности личных жизненных целей (цели, касающиеся вопросов брачного и репродуктивного поведения, с оценкой из 5 возможных баллов)

Table 6

Women and men evaluate the degree of importance for them of personal life goals (goals related to issues of marital and reproductive behavior, with a score out of 5 possible points)

|

Место |

Жизненные цели |

Женщины (средний балл) |

Мужчины (средний балл) |

|

1 |

Воспитать ребёнка |

4,88 |

4,81 |

|

4 |

Жить в зарегистрированном браке с супругом (супругой), своей семьёй |

4,25 |

4,46 |

|

6 |

Вырастить двоих детей |

4,04 |

4,22 |

|

12 |

Иметь троих детей |

2,19 |

2,46 |

Источник: Семья и рождаемость: основные результаты выборочного обследования. 2009 год: стат. сборник / Росстат. – Москва: ИИЦ «Статистика России», 2010. – 112 с. – С.25.

Рис. 6. Средний размер семейной ячейки, входящей в состав частных домохозяйств, где взрослые моложе 35 лет с детьми моложе 18 лет, человек (по данным Всероссийской переписи населения 2020 г.)

Fig. 6. Average family unit size of private households with adults under 35 years of age with children under 18 years of age, persons (according to the 2020 All-Russian Population Census)

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

в официальный брак, созданием семьи, рождением первого ребёнка, последующим рождением второго и третьего детей, ориентируясь на малосемейный или среднесемейный образ жизни, либо практикует отказ от деторождения или рождения больше одного ребёнка, пытаясь вначале получить и завершить образование, найти высокооплачиваемую работу, организовать достойные жилищно-финансовые условия. Усиление данной тенденции будет характерно в той или иной степени для нашей страны на протяжении всего ХХI века.

Немаловажными тенденциями выступает и наличие таких явлений, как развод, сожительство, внебрачное рождение детей, развитие новых репродуктивных технологий, усиление которых связано с их легитимизацией в обществе. Изменения в этих во- просах являются индикаторами, подтверждающими процессы трансформации, происходящие в институте брака, при этом они отличаются в различных субъектах и федеральных округах РФ. В рамках государственной демографической политики необходимо усилить работу по возрождению ценности семейно-детного образа жизни и прийти к компромиссному взаимодействию государства с молодым населением страны с учётом их репродуктивных интересов и потребностей общества в воспроизводстве населения.

Список литературы Брачное и репродуктивное поведение современной российской молодёжи

- Ильдарханова, Ч.И. Демографическая идентификация молодёжи: к постановке проблемы / Ч. И. Ильдарханова, Г. М. Рустамова // Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. — 2022. — Т. 15. — № 1. — С. 80-94. EDN: ОКР^

- Вишневский, А. Г.Демографическая ситуация в России: долговременные тенденции / А. Г. Вишневский //Международный демографический форум. Материалы заседания (Воронеж, 22-24 октября 2020 г.). — Воронеж: Цифровая полиграфия, 2020. — С. 29-36. EDN: BKWECD

- Зубок, Ю. А. Изменяющаяся социальная реальность: рефлексия теоретических и эмпирических аспектов социологического исследования молодёжи / Ю. А. Зубок // Научный результат. Социология и управление. — 2022. — Т. 8. — № 3. — С. 10-30. DOI: 10.18413/2408-9338-20228-3-0-2; EDN:

- Маккарти, Дж.Р. Исследования семьи: основные понятия: учебное пособие / Дж. Р. Мак-карти, Р. Эдвардс ; пер. с англ. И. Н. Тартаковской ; науч. ред. Е. Ю. Рождественская ; НИУ «Высшая школа экономики». — Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — 343 с. DOI:10.17323/978-5-7598-1315-6

- Российское общество и государство в условиях становления нового мирового порядка: демографическая ситуация в 2022 году / отв. ред. С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская; ФНИСЦ РАН. — Москва: Проспект, 2023. — 448 с. DOI: 10.1918ymonogr.978-5-392-38629-1.2023

- Ростовская, Т. К. Благополучие глазами молодых супругов: анализ экспертных интервью / Т. К. Ростовская // Человеческий капитал. — 2022. — Т. 1. — № 5-1(161). — С. 143-148. DOI: 10.25629/НС.2022.05.16; EDN: GHOOZN

- Полутин, С. В. События прошлого в исторической памяти молодёжи национальных регионов Приволжского федерального округа / С. В. Полутин, А. В. Булавин, О. Е. Зубов, Т. В. Нагаева // Регионология. — 2021. — Т. 29 — № 1. — С. 191-215. DOI: 10.15507/24131407.114.029.202101.191-215; EDN: YDOBZV

- Дадаева, Т. М. Модели семейного взаимодействия в представлениях городской молодёжи / Т. М. Дадаева // Социальные процессы современной России: Международная научно-практическая конференция (Нижний Новгород, 19-20 ноября 2020 года). Том 1. — Нижний Новгород: Научно-исследовательский социологический центр, 2020. — С. 452-456. EDN: GZZARS

- Зинурова, Р.И. Социальное здоровье молодёжи: качество жизни и национальная безопасность / Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков // Управление устойчивым развитием. — 2023. — № 1(44). — С. 39-46. DOI: 10.55421/2499992Х_2023_1_39; EDN: VEKWBK

- Демографический доклад — 2020. Демографическое самочувствие Республики Татарстан: статистический мониторинг и рефлексии населения. Монография / ред. Ч. И. Ильдархано-ва. — Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2020. — 578 с. DOI: 10.51285/dem2020; EDN: VMHQHF

- Демографический доклад — 2021. Ретроспективы и перспективы воспроизводства населения Республики Татарстан (2000-2020 гг.) / ред. Ч. И. Ильдарханова. — Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2022. — 306 с. DOI: 10.51285/978-5-9690-0961-5; EDN: YCZSET

- Демографический доклад — 2022. Социодемографический капитал Республики Татарстан в контексте национальной безопасности (2019-2021 гг.) / ред. Ч. И. Ильдарханова. — Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2022. — 352 с. DOI: 10.51285/978-5-9690-1058; EDN: GEISRA

- Антонов, А.И. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования: монография / А. И. Антонов, А. Б. Синельников, Е. Н. Новоселова [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 540 с. DOI: 10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306; EDN: YQGNGH

- Население России 2001: девятый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А. Г. Вишневский; Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центр демографии и экологии человека. — Москва: Книжный дом «Университет», 2002. — 175 с.

- Городилина, М. В. Семейная идентичность современной молодёжи в контексте биографической памяти поколений: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 «Социальная психология» / Городилина Марина Валерьевна. — Москва, 2020. — 20 с. EDN: QCYOMW