Браслет стиля восточноевропейских выемчатых эмалей из некрополя Неаполя Скифского

Автор: Воронятов С. В., Кропотов В. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена републикации браслета стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (вторая половина II - IV в. н. э.) из подбойной могилы № 3 Восточного могильника Неаполя Скифского. Данное украшение нетипично для позднескифской культуры Предгорного Крыма и, возможно, сочетает в себе смешение двух ювелирных стилей. Фибулы и краснолаковые сосуды, сопровождавшие находку, позволяют датировать браслет первой половиной III в. н. э. Комплекс с этим уникальным изделием является важным хронологическим репером, уточняющим общую датировку украшений стиля восточноевропейских выемчатых эмалей, характерных по большей части для киевской культуры Среднего Поднепровья и днепровского Левобережья (III - начало V в. н. э.).

Римское время, крымский полуостров, неаполь скифский, могила, браслет, стиль восточноевропейских выемчатых эмалей

Короткий адрес: https://sciup.org/143179096

IDR: 143179096 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.198-206

Текст научной статьи Браслет стиля восточноевропейских выемчатых эмалей из некрополя Неаполя Скифского

Изучению феномена украшений стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (вторая половина II – IV в. н. э.), характерных по большей части для киевской культуры Среднего Поднепровья и Днепровского левобережья (III – начало V в. н. э.), всегда сопутствовала проблема их случайного обнаружения. С конца XIX в. и вплоть до сегодняшнего дня количество бесконтекстных находок существенно превышает количество предметов, найденных в результате археологических раскопок. В последние десятилетия из-за повсеместного варварского увлечения населения металлопоиском ситуация только усугубилась, что не просто затрудняет датирование отдельных вещей круга выемчатых эмалей, но и препятствует построению их общей абсолютной хронологии.

1 Работа С. В. Воронятова выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40093. Работа В. В. Кропотова выполнена при поддержке программы «Приоритет–2030» Севастопольского государственного университета, проект № 5.

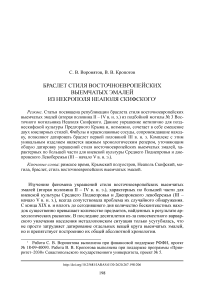

Рис. 1. План и разрез подбойной могилы № 3

Восточного могильника Неаполя Скифского (по: Шульц , 1956. Рис. 66)

Существующая схема относительной хронологии ( Гороховский , 1988. С. 17, 18; Обломский, Терпиловский , 2007. С. 120–124) позволяет лишь встраивать находки в условную временную шкалу, которая, однако, нуждается в надежных датировках, накапливающихся очень медленно, от случая к случаю. В этой связи каждый комплекс, имеющий в своем составе независимые хроноиндикаторы, заслуживает пристального внимания.

К одному из таких комплексов относится подбойная могила № 3, исследованная в 1956 г. на некрополе Неаполя Скифского в Крыму2 ( Шульц , 1956. С. 105, 106). Данный памятник был открыт и изучен в 1956–1958 гг. в связи с реконструкцией системы водопровода в г. Симферополе. Его территориальная обособленность и расположение к востоку от городища дали ему условное название «Восточный могильник». Интересующая нас могила находилась в центральной части и имела подбойную конструкцию. Входная яма захоронения удлиненноовальной формы (рис. 1), ориентированная по линии СВВ – ЮЗЗ, была заполнена камнями. Вход в подбой заложен большими каменными плитами. В могиле находились останки двух ориентированных в разные стороны (на З и В) младенцев (погребения № 1 и 2), помещенных поверх органической подстилки, сохранившейся в виде коричневатого тлена. Захоронения содержали разнообразный инвентарь, большая часть которого связана с костюмом покойных – низки бус, фибулы, браслеты, перстни, колокольчики и проч. ( Сымонович , 1983. С. 60).

Целью настоящей статьи является повторная публикация одного из браслетов этого комплекса, находившегося на правой руке костяка погребения № 2 ( Шульц , 1956. Рис. 66: 17 ) и резко выделяющегося среди богатого, но не особо разнообразного инвентаря позднескифской культуры Предгорного Крыма. Данный предмет, несомненно, относится к кругу вещей стиля восточноевропейских выемчатых эмалей. Ввиду того, что в книге А. Э. Сымоновича, посвященной

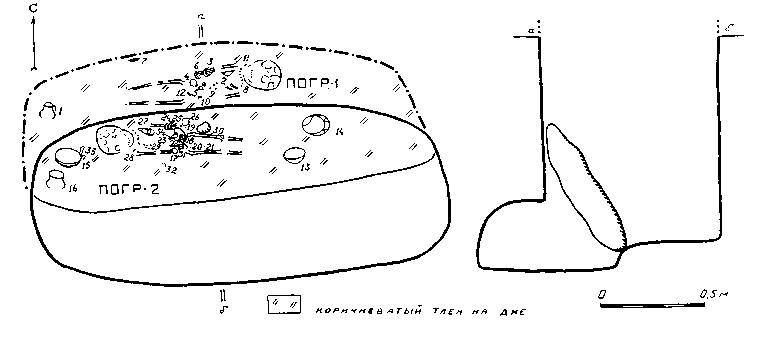

Рис. 2. Браслет стиля восточноевропейских выемчатых эмалей из погребения № 2 (рисунок В. В. Кропотова)

изданию материалов могильника, он был иллюстрирован излишне схематично ( Сымонович , 1983. Табл. XXXIII: 12 ), артефакт до сих пор не привлек к себе внимание исследователей. Так, браслет не упомянут в книге Г. Ф. Корзухиной, посвященной предметам убора с выемчатыми эмалями ( Корзухина , 1978), и не учтен в сводке украшений этого стиля, собранной недавно А. М. Облом-ским по материалам, происходящим с территории степей Северного Причерноморья и Крыма ( Обломский , 2017. С. 55–69).

Браслет хранится в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (г. Москва), инв. № 7703. Он представляет собой широкий плоский обод с четырьмя рельефными продольными валиками на внешней стороне и тремя поперечными, треугольными в сечении гребнями на концах и в средней части (рис. 2). Внешнюю сторону двух гребней на концах украшает орнамент в виде «елочки». По идее мастера, обод браслета должен был быть разомкнутым. Но для уменьшения диаметра он был деформирован так, что концы заходят друг за друга. Вероятно, это было сделано намеренно именно для погребенного ребенка.

По признаку наличия характерных поперечных гребней, браслет относится к одной из ярких категорий убора восточноевропейских выемчатых эмалей, первое определение которой дано Г. Ф. Корзухиной: «браслеты широкие, трехгранные в сечении, с гребешками, с эмалью и без эмали» (Корзухина, 1978. С. 34, 35. Рис. 26: 3, 4; Хомякова, 2018. С. 87). Но в то же время он имеет ряд морфологических особенностей, не позволяющих отнести его ни к «классическим» браслетам, ни к браслетам «упрощенной» формы по разработанной недавно типологии О. А. Хомяковой (Хомякова, 2018. С. 86–91). Во-первых, его уплощенный в сечении обод отличается от трехгранных в сечении ободов всех известных образцов. Плоский обод позволил в древности довольно легко деформировать браслет с целью уменьшения его диаметра. Во-вторых, количество продольных рельефных валиков (4) превышает максимальное число (3) на известных экземплярах (Там же. С. 86, 91. Рис. 69–71). Эти обстоятельства позволяют считать неапольское украшение нетипичным.

Если бы анализируемый браслет был найден в одном из основных ареалов украшений с выемчатыми эмалями – в Южной Прибалтике, в Среднем Под-непровье, на Днепровском левобережье или в Поочье, то можно было бы задуматься о выделении отдельного редкого типа, представленного пока только одним экземпляром4. Но поскольку он найден далеко за пределами основного ареала – на Крымском полуострове, где зафиксировано небольшое количество нехарактерных для этой территории находок стиля восточноевропейских выемчатых эмалей: Чатыр-Даг, Нейзац, Херсонес, Керчь, Скалистое 3 ( Корзухина , 1978. С. 77; Щукин , 1988. С. 136, 137; 2002. С. 7–15; Воронятов , 2016. С. 29– 32; Khrapunov , 2008. P. 189–218; Храпунов , 2017. С. 262, 263; Обломский , 2017. С. 60–63), можно предположить, что он уникален.

Исключительность браслета может быть обусловлена смешением ювелирных стилей, использованных местным (крымским?) мастером. Стиль восточноевропейских выемчатых эмалей, характерными чертами которого в данном случае являются массивность и три поперечных, треугольных в сечении гребня, мастер мог совместить со стилем одного из типов скифских браслетов (тип 3, по В. Г. Петренко), бытовавших в среде кочевников, в том числе и в Крыму, в период IV–III вв. до н. э.5 Их отличительной чертой является широкий пластинчатый обод с одним или двумя рельефными валиками на внешней стороне ( Петренко , 1978. С. 57. Табл. 47: 1, 3–6, 9–12 ; Хомякова , 2018. С. 91). Для воплощения такого симбиоза мастеру должен был быть знаком облик и скифских браслетов, и браслетов стиля восточноевропейских выемчатых эмалей. Судя по редким находкам украшений с эмалями на территории Крымского полуострова, подобные (но пока не обнаруженные) браслеты могли там оказаться и послужить прототипом неапольского браслета.

Определить, в какое время был изготовлен браслет и когда он оказался в могиле № 3 Восточного могильника Неаполя Скифского, позволяет сопровождающий инвентарь двух детских погребений (рис. 1). В его составе есть бусы, перстни, подвески, браслеты, зеркала с боковым ушком, четырехгранный колокольчик и т. д. Но для датировки в данном случае важны наиболее чувствительные хроноиндикаторы, для которых разработаны качественные типологии и классификации. Речь идет о двух лучковых фибулах и краснолаковых сосудах разнообразных форм (рис. 3; 4).

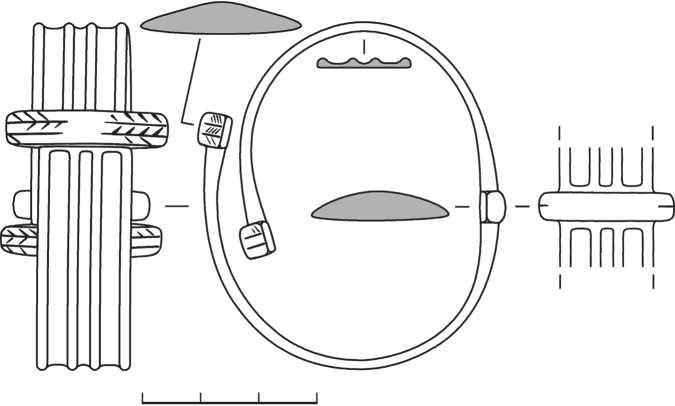

В погребении № 1 присутствует одночленная лучковая подвязная фибула с фигурной обмоткой «основной» серии (рис. 3: 1 ): группа 15, серия I, вариант 5, по типологии А. К. Амброза ( Амброз , 1966. С. 51); группа 4, серия I, вариант 4, форма 2, по классификации В. В. Кропотова ( Кропотов , 2010. С. 116. № 174. Рис. 38: 2 ). Дата: конец II – III в. н. э. ( Амброз , 1966. С. 51) или заключительная часть (т. е. последняя четверть или конец) II – первая половина III в. н. э. ( Кропотов , 2010. С. 80, 333).

В погребении № 2 найдена одночленная лучковая подвязная фибула с накладной «змейкой» «инкерманской» серии (рис. 3: 2 ): группа 15, серия II, форма 1, по типологии А. К. Амброза ( Амброз , 1966. С. 52); группа 4, серия II, вариант 4, форма 2, по классификации В. В. Кропотова ( Кропотов , 2010. С. 149. № 146. Рис. 43: 3 ). Дата: вторая половина II – III в. н. э. ( Амброз , 1966. С. 52) или заключительная часть (т. е. последняя четверть или конец) II – первая половина III в. н. э., не исключая бытования отдельных экземпляров в более позднее время ( Кропотов , 2010. С. 132 и сл.).

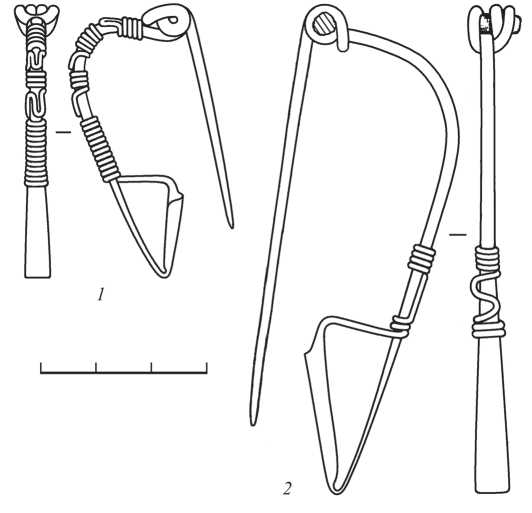

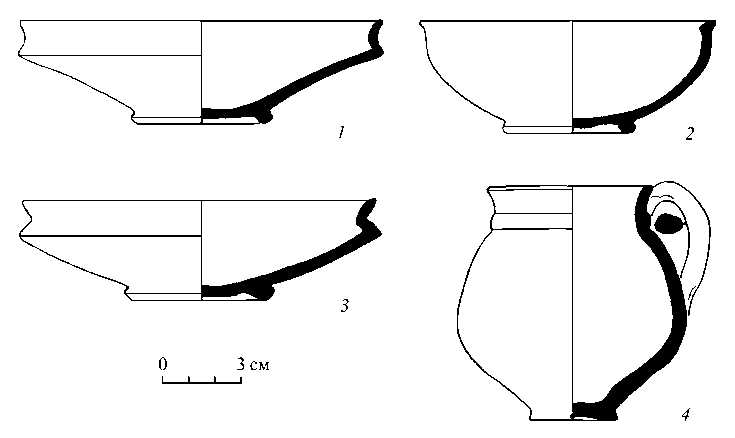

Также в погребении № 2 были найдены четыре сосуда ( Шульц , 1956. С. 105; Сымонович , 1983. С. 60), имеющие аналогии в материалах могильников юго-западного и центрального Крыма. Так, возле черепа стояли желтоглиняный кувшинчик и краснолаковая тарелка (рис. 1). Кувшинчик (рис. 4: 4 ): тип 8, вариант 2, по типологии А. А. Труфанова, датирующийся первой половиной – серединой III в. н. э. ( Труфанов , 2009. С. 167); тарелка с низким вертикальным бортиком (рис. 4: 3 ): форма 4.2 понтийской сигиллаты А, по типологии Д. В. Журавлева, датирующаяся II – первой половиной III в. н. э. ( Журавлев , 2010. С. 46, 47).

В ногах находились еще два краснолаковых сосуда ( Шульц , 1956. С. 105; Сымонович , 1983. С. 60). Чаша полусферической формы на кольцевом поддоне (рис. 4: 2 ): форма 24.1 понтийской сигиллаты А, по типологии Д. В. Журавлева, датирующаяся последней четвертью I – первой четвертью II в. н. э. ( Журавлев , 2010. С. 57, 58); тарелка с низким вертикальным бортиком (рис. 4: 1 ): форма 4.2 понтийской сигиллаты А, по типологии Д. В. Журавлева, датирующаяся II – первой половиной III в. н. э. (Там же. С. 46, 47). Двуручный кувшинчик, найденный в погребении № 1 (рис. 1: 1 ), узких датировок не имеет.

Учитывая приведенные определения, можно сделать вывод, что погребения в подбойной могиле № 3, скорее всего, были совершены в первой половине III в. н. э. В этот же период, по-видимому, был изготовлен необычный браслет, совмещающий стиль восточноевропейских выемчатых эмалей и, возможно, скифский стиль ювелирных украшений. Одним из прототипов неапольского браслета должен был быть широкий, трехгранный в сечении браслет с тремя гребнями, торцевые стороны которого украшены продольными канавками. Браслеты с такими морфологическими признаками известны среди браслетов стиля восточноевропейских выемчатых эмалей и относятся к более ранним, датирующимся концом II – началом III в. н. э. ( Хомякова , 2018. С. 91, 92).

Таким образом, могилу № 3 Восточного могильника Неаполя Скифского можно назвать еще одним надежно датированным комплексом с уникальным

Рис. 3. Лучковые фибулы из погребений № 1 и 2 (рисунок В. В. Кропотова)

Рис. 4. Сосуды из погребений № 1 и 2 (по: Шульц , 1956. Рис. 6)

браслетом стиля варварских выемчатых эмалей. Важно также отметить, что датировка погребений в этой могиле (первая половина III в. н. э.) укрепляет хронологическую схему О. А. Хомяковой, разработанную для браслетов стиля восточноевропейских выемчатых эмалей.

Список литературы Браслет стиля восточноевропейских выемчатых эмалей из некрополя Неаполя Скифского

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга Европейской части СССР. М.: Наука. 111 с. (САИ; вып. Д1-30.)

- Воронятов С. В., 2013. Подвеска с выемчатой эмалью из дельты Дона: альтернативная атрибуция // Шестая Международная Кубанская конференция. Краснодар: Экоинвест. С. 73–76.

- Воронятов С. В., 2016. Забытые предметы круга варварских эмалей из Херсонеса // Античная цивилизация и варварский мир Понто-Каспийского региона: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Ростов-на-Дону: Южный науч. центр РАН. С. 29–32.

- Гороховский Е. Л., 1988. Хронология ювелирных изделий первой половины I тысячелетия н. э. лесостепного Поднепровья и Южного Побужья: дис. … канд. ист. наук // Научный архив ИА НАНУ. Ф. 12. Д. 685.

- Журавлев Д. В., 2010. Краснолаковая керамика Юго-Западного Крыма I–III вв. н. э. (по материалам позднескифских некрополей Бельбекской долины). Симферополь: Крымское отд. Ин-та востоковедения Нац. акад. наук Украины. 320 с.

- Корзухина Г. Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V – первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 123 с. (САИ; вып. Е1-43.)

- Кропотов В. В., 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев: АДЭФ-Украина. 386 с.

- Обломский А. М., 2017. Украшения с выемчатыми эмалями восточноевропейского стиля в степях Причерноморья и в Крыму // РА. № 1. С. 55–69.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г. Ф. Корзухиной, И. К. Фролова и Е. Л. Гороховского) // Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – начало V в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 113–142. (РСМ; вып. 10.)

- Петренко В. Г., 1978. Украшения Скифии VII–III вв. до н. э. М.: Наука. 145 с. (САИ; вып. Д4-5.)

- Сымонович Э. А., 1983. Население столицы позднескифского царства (по материалам восточного могильника Неаполя Скифского). Киев: Наукова думка. 172 с.

- Труфанов А. А., 2009. Хронология могильников Предгорного Крыма I в. до н. э. – III в. н. э. // SP. № 4/2005–2009. С. 117–328.

- Хомякова О. А., 2018. Браслеты Брянского клада // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М: ИА РАН; Вологда: Древности Севера. С. 86–94. (РСМ; вып. 18.)

- Храпунов И. Н., 2017. Комплекс с перекладчатой фибулой и диким лесным котом из могильника Нейзац // Европа от Латена до Средневековья: варварский мир и рождение славянских культур / Отв. ред.: В. Е. Родинкова, О. С. Румянцева. М.: ИА РАН. С. 262–272. (Раннеславянский мир; вып. 19.)

- Шульц П. Н., 1956. Отчет о раскопках Неаполя Скифского в 1956 г. // Научный архив ИА НАНУ. № 2846.

- Щукин М. Б., 1988. Ажурные эмалевые фибулы из некрополя Херсонеса и некоторые вопросы балто-черноморских связей // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. 1888–1988 гг. Севастополь. С. 136–137.

- Щукин М. Б., 2002. Об одной интересной находке из могильника на склоне Чатыр-Дага // Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен и до наших дней / Сост.: В. Г. Рудницкая, И. Б. Тесленко. Киев: Стилос. С. 7–15.

- Khrapunov I. N., 2008. The Vault with Openwork Plaque from the Cemetery of Neyzats in the Crimea // The turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period / Ed. B. Niezabitowska-Wisniewska. Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. P. 189–218.