Бронхопластическая операция при злокачественной опухоли торакальной локализации

Автор: Аблицов Ю.А., Василашко В.И., Аблицов А.Ю., Орлов С.С., Малофей А.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188570

IDR: 140188570 | УДК: 616.24-006.6:616.233-089.844

Текст статьи Бронхопластическая операция при злокачественной опухоли торакальной локализации

УДК 616.24-006.6:616.233-089.844

BRONCHOPLASTIC OPERATION AT THE MALIGNANT TUMOUR OF THORACIC LOCALIZATION

Ablicov Yu.A., Vasilashko V.I., Ablicov A.Yu., Orlov S.S. Malofey A.M.

На протяжении последних десятилетий в торакальной хирургии прослеживается тенденция к уменьшению удаляемой непораженной, функционально полноценной легочной ткани. При центральном раке она связана с разработкой реконструктивных операций на бронхах.

Впервые в 1949 г. С. Price Thomas успешно произвел клиновидную резекцию стенки правого главного бронха по поводу аденомы и сохранил функционально полноценное легкое. Была доказана принципиальная возможность производить резекцию и пластику бронхов в клинических условиях, накладывать межбронхиальные анастомозы.

В нашей стране пионером реконструктивных операций на бронхах был Е.Н. Мешалкин (1958), первым удаливший аденому долевого бронха без пневмонэктомии. Первую в СССР лобэктомию с циркулярной резекцией главного бронха при раке произвел в 1961 г. А.П. Кузьмичев. Большой вклад в развитие и внедрение в практику бронхопластических операций внес М.И. Перельман.

Бронхопластические операции при злокачественных опухолях легкого применяют относительно редко, хотя большинство авторов отмечают их высокую эффективность. Целесообразность выполнения бронхопластической операции определяется в каждом отдельном случае индивидуально, стандартизованные подходы пока не разработаны. Как правило, в качестве основных факторов указывают центральную локализацию опухоли, ограничение местной распространенности по бронху в резектабельных пределах, возможность хирургического контроля лимфогенного метастазирования, низкие функциональные резервы больного в случае выполнения пневмонэктомии, возможность выполнения срочной гистологии срезов бронха и другие.

Результаты применения бронхопластических операций не уступают по отдаленным результатам пневмонэктомии.

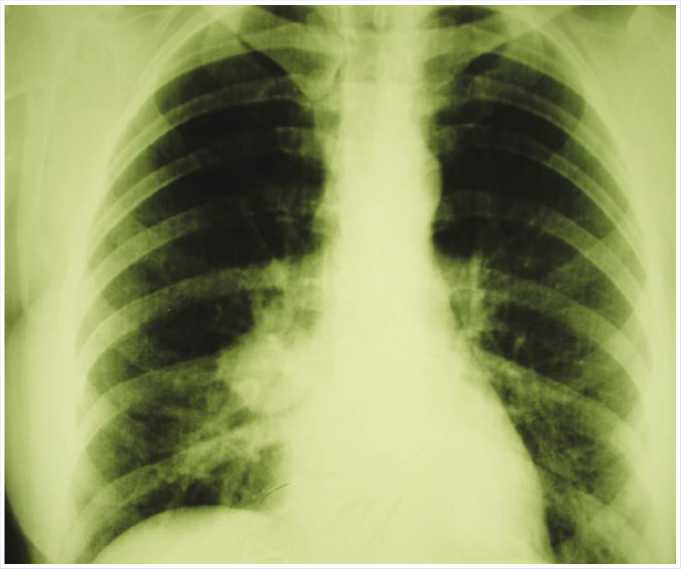

Больная Н. 33 года поступила в отделение торакальной хирургии НМХЦ им. Н.И. Пирогова 27.08.07 с жалобами на одышку при незначительной физической нагрузке, общую слабость, подъем температуры тела в вечернее время до 37, 5 С. Из анамнеза известно, что 26.07.07 при плановом обследовании по месту жительства на обзорной рентгенографии органов грудной клетки была выявлена опухоль в корне правого легкого (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенография в прямой проекции

При поступлении состояние удовлетворительное, сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, чистые. Температура тела в пределах нормальных величин. ЧДД = 18/мин. ритмичное. Аускульта-тивно дыхание жесткое, хрипов нет, проводится во все отделы. Сердечный ритм правильный. Пульс ритмичный, удовлетворительных характеристик. Тоны сердца приглушены, ритмичны. ЧСС 76/мин. АД = 120/70 мм рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. Дизурии нет. Очаговой неврологической симптоматики не выявлено.

Инструментальные данные исследования:

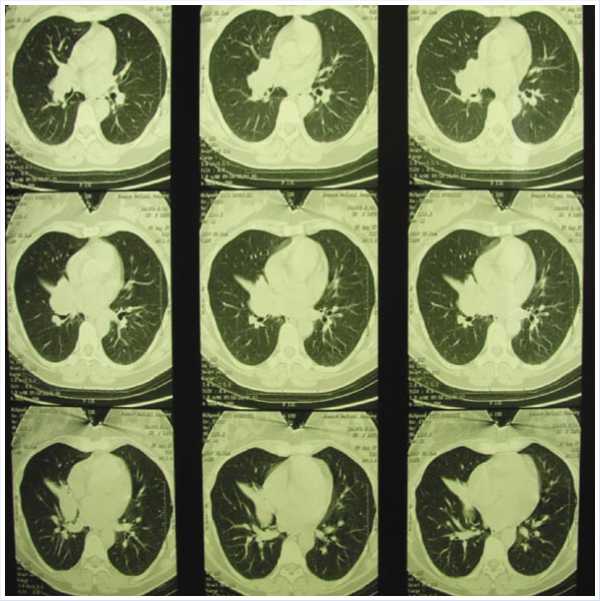

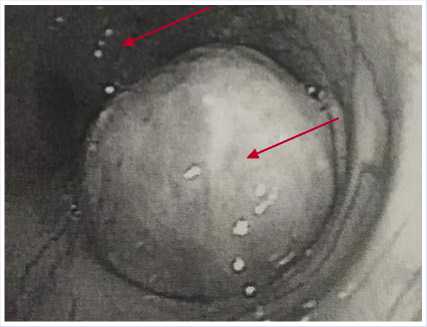

КТ органов грудной клетки: опухоль исходит из устья СДБ, размерами 44 х 39 х 45 мм, средняя доля в ателектазе (рис. 2). ФБС с прицельной биопсией: на медиальной стенке устья НДБ (на уровне отхождения сегментарных бронхов) обнаруживается массивная инфильтрация слизистой с экзофитным компонентном. Инфильтрация распространяется в проксимальном направлении вплоть до СДБ. Просвет последнего обтурирован

Рис. 2. КТ органов грудной клетки

Рис. 3. Бронхоскопия

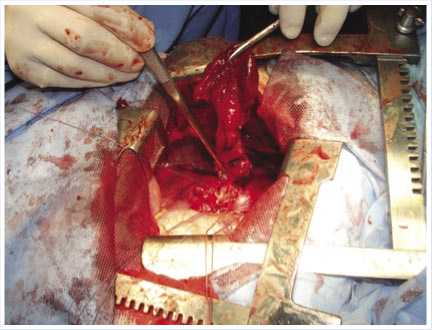

Рис. 4. Средняя лобэктомия с циркулярной резекцией промежуточного бронха

большой округлой опухолью синюшного цвета, занимающей 2/3 просвета бронха, распространяющуюся на стенку промежуточного бронха (рис. 3).

При гистологическом исследовании картина атипичного карциноида.

Предоперационный диагноз: атипичный карциноид СДБ T1N0M0.

Учитывая локальный рост опухоли без распространения на окружающие структуры было решено выполнить органосохраняющую операцию с применением бронхопластики.

29.08.07 выполнена операция: правосторонняя торакотомия, средняя лобэктомия, циркулярная резекция промежуточного бронха.

Интраоперационно: при ревизии плевральная полость свободна от спаек. Далее установлено, что в устье СДБ имеется округлая плотная опухоль до 4 см в диаметре. Средняя доля в ателектазе. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. Вскрыт среднедолевой бронх, опухоль не распространяется на промежуточный бронх. Выполнена средняя лобэктомия с циркулярной резекцией промежуточного бронха (рис. 4). Дополнительно выполнена лимфодиссек-ция регионарных лимфатических узлов. Контроль аэро- и гемостаза. Плевральная полость дренирована двумя дренажами. Ушивание торакотомной раны.

При срочном гистологическом исследовании краев резекции опухолевого роста не обнаружено. Послеоперационный период протекал гладко, без особенностей и осложнений. Рана зажила первичным натяжением без признаков инфильтративных и воспалительных изменений. На 12 сутки пациентка выписана в удовлетворительном состояние на амбулаторное лечение по месту жительства.

Пациентка обследована в 2016 году (девять лет после оперативного вмешательства.) Данных за рецидив опухоли не получено. Состояние удовлетворительное.

В данном клиническом случае показано, что при центральном расположении злокачественного опухолевого процесса бронхопластическая операция является операцией выбора с максимальным сохранением полноценно функционирующей легочной ткани.