Бронзовая фигурка птицы со стоянки Усть-Кода

Автор: Савин А.Н., Славинский В.С., Казакова Е.А., Солодская О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521711

IDR: 14521711

Текст статьи Бронзовая фигурка птицы со стоянки Усть-Кода

Металлическая фигурка птицы, изготовленная из медно-бронзового сплава, высотой 91 мм шириной 50,2 мм. Толщина отливки в различных ее участках колеблется от 1 до 3,3 мм. Фигурка крепилась к основе с помощью двух литых петелек прямоугольной формы расположенных на оборотной стороне изделия. Два сквозных отверстия диаметром 1,5 мм расположенные на самом краю хвостовой части фигурки птицы могли использоваться как для дополнительного крепления предмета, так и для крепления к фигурке различных подвесок.

Фигурка передает изображение хищной птицы в состоянии полета. Предмет выполнен объемно, с его внутренней стороны имеется полость глубиной 2 мм ограниченная небольшим ребром. Лицевая поверхность фигурки богато декорирована сложной орнаментальной композицией из сочетания арочных линий. Арочные линии покрывают шею и крылья фигурки передавая оперение птицы, при этом орнаментирована не только поверхность фигурки, но и край крыльев, оформленный небольшими волнистыми прорезями придавая фигурке ажурность. Хвостовая часть фигурки птицы украшена четырьмя параллельными полосами передающими структуру хвостового оперения. У фигурки сохранилась одна трехпалая лапка птицы. Голова птицы чуть приподнята над плоскостью основной части отливки. На голове фигурки выполнено два круглых глаза и ушки, переданные небольшими ломаными линиями. Клюв птицы широкий, приостренный, чуть загнутый вниз. В целом фигурка выполнена реалистично максимально полно передавая отличительные черты конкретного вида птицы. На основании формы головы, крыльев фигурки птицы, орнаментальных элементов передающих раскраску оперения, запечатленный в фигурке образ возможно отнести к семейству ястребиных, предположительно определив род – лунь

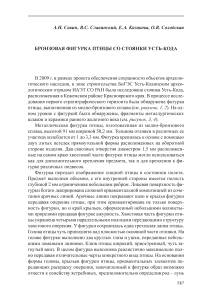

Орнитоморфное изображение со стоянки Усть-Кода, аналоги и сопутствующие материалы.

1 – орнитоморфная фигурка, слой 1 (фото); 2 - орнитоморфная фигурка, слой 1 (рисунок); 3, 4 – находки со стоянки Усть-Кода (слой 1); 5 – болотный лунь, общая схема раскраски оперения (вид снизу); 6 – болотный лунь (по: [Флинт В.Е. и др., 1967]).

(см. рисунок, 5, 6 ). Различные виды луней распространены на широкой территории в том числе на всей территории Красноярского края [Птицы … с. 155-160; Дементьев, 1951, с. 199-221]

Наиболее близкие аналогии орнитоморфной фигурке из стоянки Усть-Кода можно обнаружить в материалах эпохи раннего средневековья Западной Сибири [Чиндина, 1991; Троицкая, Новиков, 1998] и Прикамья [Оборин, 1976]. На некоторые общие черты в стилистике оформления фигурки из Усть-Коды с материалами раннего средневековья Урала и Западной Сибири, обращает внимание сочетание объемных и плоскостных элементов изображения. Принципиально от аналогичных изделий культур раннего средневековья Западной Сибири фигурку из Усть-Коды отличает положение запечатленного образа в пространстве. Орнитоморфное изображение передано таким образом, что наблюдатель видит ее как бы сверху, со стороны спины. Именно этот стилистический признак сближает находку из Усть Коды с группой орнитоморфных изображений Х-ХІІІ в.н. э . П рикамья [Оборин, 1976, рис. 9б, 10, 11в, 12а].

Аналогичную стилистику в передаче запечатленного образа можно обнаружить в материалах кулайской культуры раннего железного века При-обья [Мягков, 1929, таб. 2, рис. 11; Яковлев, 2001, с. 66]. Тем не менее, эта стилистическая манера является универсальной и широко встречается как в археологических материалах других регионов, так и материалах этнографических культур [Анучин, с. 138-148, рис. 11].

Фигурка из Усть-Коды была выполнена методом объемного литья в двухчастной, двухсторонней литейной форме, на что указывают тщательно подработанные литейные швы и заливы, расположенные кромке изделия (порок № 1111) [Атлас…, 1958, с. 41]. Литейная форма для изготовления предмета была выполнена из тонкодисперсной глиняной формовочной массы по оттиску пластичной, восковой модели. На использование пластичной модели указывает целый ряд отпечатков следов работы острого орудия по мягкому материалу, перешедшие на форму, а впоследствии отчетливо фиксируемые на отливке. Первоначально пластичной заготовке модели расположенной на ровной поверхности с помощью острого орудия ножа или резца с шириной рабочей части до 2 мм придавали форму будущего изделия. Вероятно с помощью этого же орудия в последствии прочерчиванием были нанесены все элементы орнамента на поверхности модели. Судя по сохранившемся следам на поверхности отливки, толщина рабочей части орудия достигала 0,4 мм. После этого приступали к формированию профиля фигурки, голова птицы была отогнута, в результате этого врезной орнамент на поверхности мягкой модели был частично заглажен. На этом этапе полученная модель не имела внутренней полости.

В процессе изготовления литейной формы модель погрузили в мягкую формовочную массу, перед просушкой снабдив литниковыми каналами для заливки металла в форму. После просушки полученной створки литейной формы с отпечатком лицевой стороны изделия приступали к формированию полости модели. Для этого с помощью орудия с уплощенным рабочим краем шириной до 3 мм выбиралась часть пластичной модели. В полученной полости закреплялись модели крепежных петель после чего вся полость заполнялась глиняной формовочной массой. В процессе просушки формовочная масса подвергалась линейной деформации, что привело к растрескиванию части литейной формы и вместе образовавшейся трещины к формированию небольшого залива металла. После высыхания форма могла обжигаться, в результате чего восковая модель выплавлялась. Так как полученная отливка тщательно дорабатывалась проследить место расположения литниковых каналов и их конструкцию в настоящее время возможно только на основании косвенных признаков. Вероятно, литниковый канал располагался в хвостовой части фигурки птицы, на что указывают форма линии подтеков металла и небольшое скопление газовых раковин, дефекта наиболее часто встречающегося в непосредственной близости от литниковых каналов. По всей видимости, помимо литникового канала форма была снабжена выпорами удаляющими газы, образовавшиеся в рабочей камере формы.

Металл заливался, вероятно, в разогретую литейную форму, что в целом сделало возможном изготовление тонкостенной отливки сложной конфигурации, а также позволило избежать целого ряда литейных браков. Тем не менее, возникшие при остывании изделия внутренние линейные напряжения привели к образованию сквозной термической трещины отливки (пороки № 3221) [Атлас…, 1958, С. 131, 145].

После выемки предмета, практически вся поверхность отливки за исключением внутренней полости была подвергнута доработке. На краю хвостовой части фигурки было просверлено два круглых сквозных отверстий использующихся для крепления предмета или подвесок дополнительных элементов. Литейные швы, образовавшиеся по контуру изделия, первоначально были подрезаны острым орудием, а затем тщательно подработаны мелкозернистым абразивом. Лицевая поверхность также обрабатывалась абразивным камнем и впоследствии полировалась, что придавало отливки яркий блеск. Вероятно, в процессе использования лицевая часть изделия также подвергалась полировке, тогда как на оборотной стороне фигурки следы полировки крайне невыразительные.

Таким образом, орнитоморфная фигурка, обнаруженная при исследовании стоянки Усть-Кода, имеет целый ряд общих черт с изделиями металлопластики раннего средневековья Приобья и Урала получившего общее название урало-сибирский звериный стиль. Сходство находки из Усть-Коды с предметами урало-сибирского литья прослеживается как в технологических приемах изготовления отливки, так и в стилистическом оформлении запечатленного образа. Общие черты с предметами металлопластики Приобья объясняются либо проникновением импорта изделий, либо культурным влиянием тюркоязычных племен юга в период Х-ХІІІ вв.н.э. [Ле о нтьев, Ермолаев, 1992, с. 19].