Бронзовое оружие раннего железного века из коллекции находок, собранных А. Г. Шренком в 1840-х годах в Верхнем Прииртышье

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются отдельные находки бронзовых предметов вооружения, собранные в ходе путешествия, совершенного в 1840-1843 гг. на территории Прииртышья, в пределах южных районов Западной Сибири, степной (равнинной) части Алтая и Восточного Казахстана известным российским ученым-ботаником и путешественником, сотрудником Санкт-Петербургского ботанического сада Александром Густавом фон Шренком. В настоящее время коллекция археологических предметов хранится в собрании Музея антропологии и этнографии Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Среди находок имеются разнообразные предметы вооружения и принадлежности конской сбруи. Рассматриваемые в статье изделия представляют собой предметы оружия ближнего боя эпохи раннего железа. Они проанализированы и классифицированы по формальным признакам в соответствии с разработанной в прошлом научной методикой типологической классификации.

Западная сибирь, степной алтай, восточный казахстан, эпоха раннего железа, бронзовые предметы вооружения, копье, кинжал, чеканы

Короткий адрес: https://sciup.org/147220076

IDR: 147220076 | УДК: 903.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-3-17-23

Текст научной статьи Бронзовое оружие раннего железного века из коллекции находок, собранных А. Г. Шренком в 1840-х годах в Верхнем Прииртышье

Во время исследований, проведенных в ходе путешествия в 1840–1843 гг. по территории южных районов Западной Сибири, степной (равнинной) части Алтая, Алтайского горного округа, а также сопредельных районов «Киргизской» (Казахской) степи и земель, входивших ранее в состав Джунгарского ханства, известным российским ученым-ботаником, сотрудником Санкт-Петербургского ботанического сада Александром Густавом фон Шренком, наряду с изучением растительности и природных условий на исследуемых территориях были проведены раскопки одного из археологических объектов погребального характера («чудского» кургана) и собрана значительная коллекция находок, происходящих из древних и средневековых памятников. К сожалению, в раскопанном кургане не оказалось какого-либо сопроводительного инвентаря, и исследователем были описаны лишь конструктивные особенности его деревянных внутримогильных сооружений [Демин, 1989. С. 52]. Но коллекция находок, которые были найдены исследователями либо приобретены у местных жителей, хотя и не имеющая привязки к конкретным археологическим памятникам, и в наше время представляет собой значительный научный интерес. В настоящее время предметы из этой коллекции хранятся в Музее антропологии и этнографии Российской Академии наук в Санкт-Петербурге.

Целью публикации является введение в научный оборот результатов изучения бронзовых предметов вооружения из состава данной коллекции. Тем самым обеспечиваются новизна и актуальность нашей работы. В ходе решения исследовательских задач, что должно способствовать реализации заявленной цели, необходимо кратко оценить результаты изучения древних памятников на территории указанного региона, проведенных в течение предшествующих десятилетий, вплоть до работ А. Г. фон Шренка, определить типологическую принадлежность вещей из состава собранной им коллекции, высказать аргументацию в пользу их предполагаемого функционального назначения, установить хронологическую и культурную принадлежность находок.

Исследование древностей в Верхнем Прииртышье до работ А. Г. фон Шренка

Интерес к древностям на территории степных районов Западной Сибири и Верхнего Прииртышья среди ученых и образованных людей своего времени, интересующихся древними и средневековыми археологическими памятниками и находками из них, отчетливо проявился в конце XVII – первой половине XVIII в., когда некоторые представители российской администрации в Сибири пытались заинтересовать власти сведениями о месторождениях «пе-сошного золота» на территории Восточного Туркестана, добраться до которых можно было, совершив путешествие вверх по Иртышу и далее. В дальнейшем, в XVIII – 40-х гг. XIX в. относительно указанного региона различными авторами неоднократно проводились исследования, в том числе имевшие своей целью как пополнение коллекций разнородных предметов археологического происхождения, так и изучение древних памятников [Паллас, 1780; Фальк, 1824; Messerschmidt, 1962; Зиннер, 1968; Розен, 1983; Княжецкая,1989; Завитухина, 1999; Миллер, 1999а; 1999б; 1999в; Борисенко, Худяков, 2005]. Экспедиция А. Г. фон Шренка в этом ряду стала одним из крупнейших научных мероприятий полевого характера.

Результаты исследований и их обсуждение

Среди материалов экспедиции А. Г. фон Шренка наибольший интерес для изучения археологических культур скифского времени на территории Прииртышья представляет коллекция предметов бронзового оружия.

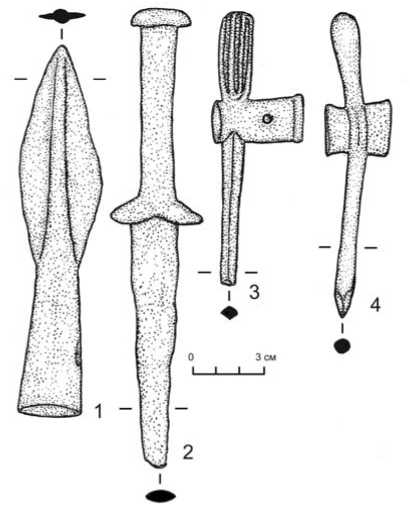

В ее состав входит наконечник копья. У него выделяется остроугольное острие, массивное двухлопастное перо удлиненно-ромбической формы с широкими лопастями, пологими плечиками и довольно массивная, расширенная к нижнему краю, конусовидная втулка. Длина пера наконечника – 10 см, наибольшая ширина пера – 3,5 см, длина втулки – 6 см. (см. рисунок, 1 ).

Бронзовые предметы вооружения из коллекции

А. Г. фон Шренка: 1 – копье; 2 – кинжал, 3 , 4 – чеканы

Bronze weapons from the collection gathered by Alexander Gustav von Schrenck: 1 – spear; 2 – dagger; 3 , 4 – axes

В результате изучения предметов древкового колющего оружия на территории Евразийских степей было определено, что во II тыс. до н. э. копья были основным видом оружия древних воинов [Горелик, 1993. С. 63]. Подобные копья с двухлопастными наконечниками и коническими втулками на территории лесостепного Алтая должны датироваться начальным периодом раннего железного века, в хронологическом диапазоне VII–VI вв. до н. э. В одной из специальных работ, посвященных изучению оружия скифского времени у древнего населения лесостепного Алтая, подчеркнуто, что в рассматриваемый исторический период такие копья были достаточно редким видом оружия ближнего боя [Иванов Г., 1987. С. 7]. Вполне вероятно, что они использовались воинами сакских племен, обитавших в это время на территории Средней Азии [Иванов С., 2007. С. 58]. Такие копья могли применяться для нанесения противнику колющих ударов в ходе атаки, преимущественно в пешем строю. Вероятно, основным средством защиты от действий вражеских копьеносцев у таких воинов должны были быть деревянные щиты.

В составе коллекции находок А. Г. фон Шренка, относящихся к числу предметов вооружения ближнего боя, имеется бронзовый кинжал. У него обломанное, затупленное острие, прямой, двулезвийный клинок с частично поврежденными обоими лезвиями, цельнолитое, раздвоенное перекрестье с приостренными окончаниями, ориентированными в обе стороны от прямой цельнолитой рукояти, снабженной уплощенным грибовидным навершием. Длина сохранившейся части клинка – 11 см, ширина клинка – 2 см, высота рукояти с навершием – 8,5 см. (см. рисунок, 2 ).

На территории лесостепного Алтая кинжалы и короткие бронзовые мечи с цельнолитыми перекрестиями и навершиями известны в археологических памятниках, относящихся к раннему скифскому времени (VIII–VII вв. до н. э.). Подобное короткое клинковое оружие могло получить распространение на Алтае через степные территории Приуралья и Восточного Казахстана [Иванов Г., 1987. С. 15]. Такие кинжалы были в составе комплекса вооружения воинов пазырыкской культуры скифского времени в Горном Алтае [Кубарев, 1981. Рис. 2, 10 ]. Похожие по форме кинжалы имелись в распоряжении у воинов чандманьской культуры, памятники которой изучены на территории Северо-Западной Монголии [Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011. С. 111], а также у саков на территории Тянь-Шаня [Табалдиев, 2007. Рис. 1, 2 , 3 ]. Такие кинжалы могли использоваться для нанесения колющих ударов противникам в ближних боевых столкновениях.

В составе оружейной коллекции А. Г. фон Шренка присутствуют также два бронзовых втульчатых чекана.

Один из них снабжен уплощенным рифленым обушком с четырьмя вертикально и поочередно расположенными ребристыми выступами с тремя желобчатыми, также находящимися между ними, вертикальными углублениями. Втулка удлиненная, округлая в сечении, с округлым сквозным отверстием, предназначенным для крепления к деревянной рукояти, и полукруглым обручем, окаймляющим окончание втулки. Боек узкий, вытянутый, четырехгранный в сечении; его острие частично обломано и затуплено. Высота ребристого обушка – 4 см, длина втулки – 3,5 см, диаметр втулки – 2 см. Длина сохранившейся части бойка – 6,5 см (см. рисунок, 3 ).

Второй чекан имеет округлый в сечении, удлиненный обушок, который увенчан сферическим полукруглым навершием. Втулка овальная в сечении, слегка расширенная к обоим окончаниям; поверх втулки, в ее центральной части, расположен литой проух. Боек удлиненный, округлый в сечении, завершающийся четырехгранным в сечении острием. Высота обушка – 4 см, длина втулки – 2,8 см, диаметр втулки – 2,2 см. Длина бойка – 7 см, диаметр бойка – 0,7 см (см. рисунок, 4 ).

Похожие по своим основным конструктивным особенностям бронзовые чеканы с укороченными втулками и округлыми в сечении бойками, а также с округлыми или уплощенными обушками получили определенное распространение в степной части Алтая в течение раннего скифского времени. По мнению некоторых исследователей, такой вид ударного оружия, как чекан, занимал весьма важное, вероятнее всего, ведущее место в составе комплекса вооружения ближнего боя скифского времени на данной территории [Иванов Г., 1987. С. 18]. Они имелись также в составе вооружения пазырыкской [Кочеев, 1988. С. 149] и чандманьской культур [Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011. С. 131–132].

Подобные чеканы могли использоваться в скифское время для нанесения врагам колющих и дробящих ударов в условиях ведения ближнего боя, как в конном, так и в пешем строю. Если деревянные рукояти чеканов были дополнены бронзовыми втоками, снабженными при-остренными окончаниями, то ими также могли наноситься колющие удары.

Заключение

В целом, оценивая исследуемую коллекцию предметов вооружения, необходимо подчеркнуть, что имеющийся в ее составе набор бронзового оружия позволяет создать определенное представление о комплексе боевых средств ближнего боя кочевников, населявших прииртышские степные районы в раннем железном веке. Эти материалы позволяют дополнить полученные в ходе предшествующих исследований на рассматриваемых территориях собрания бронзовых предметов вооружения скифского времени.

Список литературы Бронзовое оружие раннего железного века из коллекции находок, собранных А. Г. Шренком в 1840-х годах в Верхнем Прииртышье

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII-XIX вв. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. 270 с

- Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с

- Демин М. А. Первооткрыватели древностей. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. 120 с

- Завитухина М. П. Н. К. Витсен и его собрание сибирских древностей // Археологический сборник. СПб.: [б. и.], 1999. Вып. 34. С. 102-114

- Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. 247 с

- Иванов Г. Е. Вооружение племен лесостепного Алтая в раннем железном веке // Военное дело древнего населения СевернойАзии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 6-27

- Иванов С. С. Копья саков Центральной Азии // Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2007. С. 58-65

- Княжецкая Е. А. Новые сведения об экспедиции И. М. Лихарева (1719-1720) // Страны и народы Востока. М.: Наука, 1989. Вып. 26. C. 10-35

- Кочеев В. А. Чеканы Горного Алтая // Проблемы изучения культуры населения Горного Алтая. Горно-Алтайск: Изд-во ГАНИИИЯЛ, 1988. С. 144-162

- Кубарев В. Д. Кинжалы из Горного Алтая // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1981. С. 29-54

- Миллер Г. Ф. О памятниках древности татарской, найденных в могильных холмах близ Абаканского и Саянского острогов // Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999а. Т. 1. C. 503-506

- Миллер Г. Ф. Изъяснение о некоторых древностях, в могилах найденных // Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999б. Т. 1. C. 512-519

- Миллер Г. Ф. О сибирских надписях // Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999в. Т. 1. C. 519-534

- Паллас П. С. Рассуждения о старинных рудных копях в Сибири и их подобие с венгерскими, различествующими от копей римских // Академические известия. СПб.: [б. и.], 1780. Ч. 5. C. 312-337

- Розен М. Ф. Древняя металлургия и горное дело на Алтае // Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул: [б. и.], 1983. С. 19-34

- Табалдиев К. Ш. Кинжалы и клад бронзовых изделий из Кыргызстана // Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2007. С. 47-57

- Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька. Полное собрание ученых путешествий по России. СПб.: Изд-во ИАН, 1824. Т. 6. 546 c

- Худяков Ю. С., Эрдэнэ-Очир Н. Военное дело древних кочевников Монголии (II тысячелетие - III век до н. э.). СПб.: Филфак СПбГУ; Нестор-История, 2011. 172 с

- Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727. Berlin, Akademie Verlag, 1962, Th. 1, 379 S