Бронзовые бляшки с изображениями из Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины Кыргызстана

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Кечиева Замира Рысалиевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные сведения по истории изучения средневековых предметов декоративно-прикладного искусства на территории Кыргызстана середины ХХ - начала ХХI в. В составе исследуемых коллекций имеются разнообразные бронзовые бляшки, на внешней поверхности которых изображены антропоморфные личины, различные животные и растения. Среди них есть фигуры верблюдов, кошачьего хищника, рыбы, цветочного бутона, бляхи с антропоморфными личинами, крыльями и бубенчиками. Возможно, некоторые из них представляли собой благопожелательные символы, которые должны были обеспечивать успешное существование их владельцам. Прослежено распространение аналогичных и близких по характеру бляшек с территории северного Кыргызстана с похожими художественными металлическими изделиями с сопредельных территорий степей Центральной Азии и более отдаленных районов Южной Сибири. Приведена аргументация в пользу определения хронологии распространения таких бронзовых бляшек из Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины в пределах раннего Средневековья. Высказано предположение о том, что данные предметы поясной и сбруйной фурнитуры могли быть изготовлены в городских ремесленных центрах в пределах территории Семиречья. По находкам с сопредельных территорий определено, что такие бляшки использовались тюркскими кочевниками в качестве украшений наборных поясов раннего Средневековья, а также для оформления уздечных и седельных ремней в составе убранства верховых коней. Некоторые формы бляшек с аналогичной и близкой по сюжетам орнаментацией в течение VIII- X вв. были широко распространены в предметных комплексах культур енисейских кыргызов и кимаков, которые доминировали в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе в этот период.

Иссык-кульская котловина, бронзовые бляшки, антропоморфные личины, изображения животных и рыб

Короткий адрес: https://sciup.org/147219751

IDR: 147219751 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Бронзовые бляшки с изображениями из Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины Кыргызстана

Важным информативным источником по истории художественной культуры, в том числе декоративно-прикладного искусства кочевого и оседлого населения Тянь-Шаня и Семиречья в раннем Средневековье, являются разнообразные художественные металлические изделия, которые изготавливались в городских ремесленных центрах, в меньшей степени мастерами среди самих кочевников, а в дальнейшем приобретались и использовались в качестве украшений и принадлежностей наборных поясов и сбруйной фурнитуры.

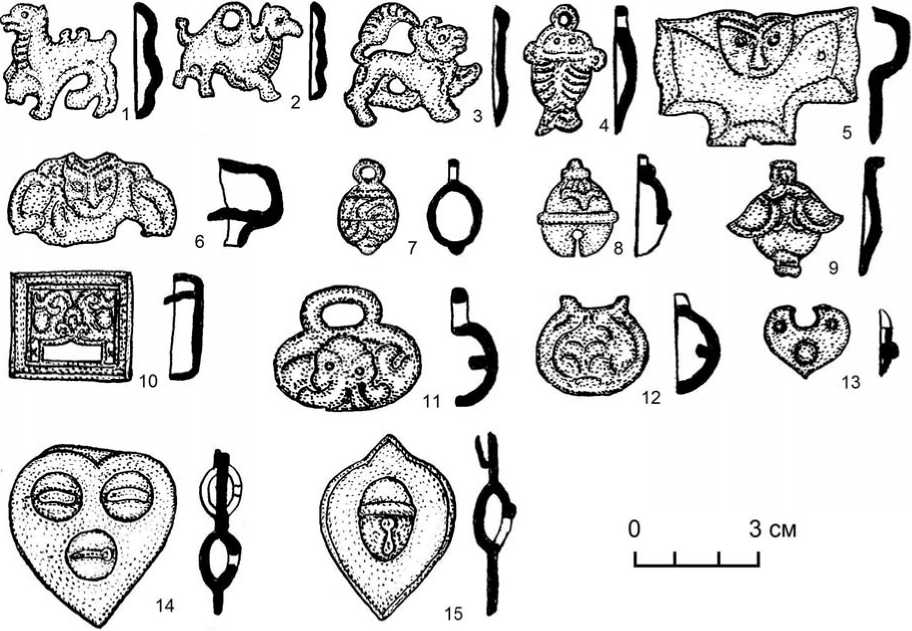

Актуальность исследования предметов поясной и сбруйной фурнитуры населения раннего Средневековья в Притяньшанье за- ключается в том, что в процессе изучения этих археологических находок представляется возможным выявить разнообразие имеющихся сюжетов, определить хронологию и территорию их распространения в пределах Центрально-Азиатского историкокультурного региона. Цель настоящей статьи – введение в научный оборот находок металлических художественных изделий из археологических коллекций частного музея «Раритет» и Историко-археологического музея Кыргызско-Российского славянского университета в г. Бишкеке. Задачи исследования – краткое изложение основных результатов предшествующей истории изучения раннесредневековой торевтики в Притяньшанье, систематизированное описание бляшек из состава рассматриваемой коллекции (см. рисунок), прослеживание аналогий с изученными находками на сопредельных территориях Центральной Азии и Южной Сибири.

В середине ХХ в. советские археологи и историки неоднократно целенаправленно обращались к изучению предметов декоративно-прикладного искусства кочевого и оседлого населения Притяньшанья. При характеристике особенностей искусства средневекового населения эпохи существования тюркских каганатов на протяжении VI–VIII вв. известный исследователь кыргызстанских древностей А. Н. Бернштам определил его в качестве «синкретичного», сочетавшего в оформлении различные культурные компоненты [1952. С. 132–133]. По его мнению, в течение последующего карлукского периода, охватывающего VIII–X вв., в искусстве тюркского населения Притяньшанья в том числе под влиянием распространения ислама произошла своеобразная «победа орнаментализма» [Там же. С. 150–152]. Однако в своем монографическом исследовании он лишь отчасти коснулся проблем развития оформления художественных металлических изделий. В 1960-х гг. такие предметы, украшенные стилизованным растительным и зооморфным орнаментом, были кратко описаны П. Н. Кожемяко в обобщающем труде по истории Кыргызстана [История…, 1968. С. 165–167]. В 1983 г. опубликованы бронзовые, позолоченные, украшенные ажурным растительным орнаментом пряжки со щитком (с парным изображением рыб), поясные бляхи и лировидная подвесная бляха из с. Боз-Бешик на оз. Иссык-Куль [Памятники…, 1983. С. 67– 68].

В течение последних лет, в конце ХХ – начале ХХI в., разнообразные предметы торевтики малых форм из раскопок и сборов на площади археологических памятников древнетюркского времени в Северном Кыргызстане исследовались археологами из Кыргызстана и России [Могильников, 1981. С. 33, 39; Рис. 20, 25 ; 23, 5 ; Табалдиев, 1996. С. 51–53; Торгоев, 2004. С. 341; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 96–99; Табалдыев, 2011. С. 120–122; Ставская и др., 2013. С. 7–8, 51, 52; Кечиева, 2016. С. 160–163].

В монографических исследованиях К. Ш. Табалдиева и одного из авторов настоящей статьи были охарактеризованы подобные находки из памятников древнетюркского времени Беш-Таш-Короо I и II, Бел-Саз II на Тянь-Шане [Табалдиев, 1996. C. 51–53; Табалдыев, 2011, С. 120–122, 127– 128, 299, 302–303; Худяков, Табалдиев, 2009. С. 95–99]. Важные сведения о том, что средневековые наборные пояса изготавливались ремесленниками в городах Семиречья, а также о торговле городских жителей различными ремесленными изделиями с тюркскими кочевниками приведены в материале К. М. Байпакова и В. Д. Горячевой [1999. С. 161–162]. В 2013 г. значительная серия средневековых предметов торевтики из Иссык-Кульской котловины была введена в научный оборот исследователями из КРСУ [Ставская и др., 2013. С. 7, 8, 51, 52]. Торевтика малых форм тюркских кочевников Тянь-Шаня с разнообразной орнаментацией была изучена А. И. Торгоевым и З. Р. Кечиевой [Торгоев, 2004. С. 341; Ке-чиева, 2016. С. 160–163]. Данные работы свидетельствуют о возрастании интереса исследователей к изучению художественных изделий из металла с территории При-тяньшанья. В связи с этим особую актуальность приобретают работы по вводу в научный оборот новых источников и их историко-культурная интерпретация, чему и посвящена настоящая публикация.

Среди разнообразных предметов торевтики древнетюркского времени, происходящих с территории Северного Кыргызстана, самостоятельный научный интерес представляет изучение многочисленных бронзовых бляшек, накладок и подвесок, изображающих антропоморфные личины, всадников, различных животных и растения. Некоторое

Предметы торевтики из Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины из коллекций музеев «Раритет» и Историко-археологического музея КРСУ: 1 , 2 – бляшки с изображением верблюдов; 3 – бляшка с изображением льва; 4 – бляшка с изображением рыбы; 5 , 6 – бляшки с изображением личин; 7 – полый шарик; 8 – бляшка с изображением бубенчика; 9 – бляшка с изображением цветка; 10 – бляха-оправа с орнаментом; 11 – бляха с изображением морды животного; 12 – сферическая бляшка; 13 – сердцевидная бляшка; 14 , 15 – бляхи с изображением бубенчиков

количество таких художественно оформленных бронзовых изделий, украшенных стилизованными изображениями антропоморфных личин, домашних и диких травоядных и хищных животных, рыбы и цветов, а также бубенцов, были изучены авторами настоящей статьи в коллекциях частного музея «Раритет» и Историко-археологического музея КРСУ в Бишкеке при содействии руководства этих учреждений.

Одна из бронзовых бляшек в составе коллекции древностей в музейном собрании «Раритет» представляет собой профильное изображение двугорбого верблюда. Найдена в Чуйской котловине. Длина бляшки 2,5 см, ширина 2,7 см. Животное изображено в профиль, в движении справа налево. У верблюда показана крупная голова, округлый глаз, небольшое выступающее ухо, выступающая вперед морда, плавно изогнутая шея с неширокими полосами мохнатой шерсти спе- реди и небольшими складками с противоположной стороны. На спине у верблюда два небольших горба, наклоненные назад и вперед. Возможно, ранее они образовывали кольцевую петлю, с помощью которой данная бляшка могла подвешиваться на кожаном ремешке. Правая передняя нога верблюда согнута в колене и приподнята таким образом, словно животное в движении. Левые передняя и задняя ноги изображены стоящими. Правая задняя нога верблюда также приподнята, в движении. Над крупом животного показан короткий, вздернутый кверху хвост (см. рисунок, 1).

Другая бронзовая бляшка передает фигуру похожего крупного животного, вероятнее всего, верблюда. Длина бляшки 2,9 см, ширина 2,4 см. Изображение дано в профиль, в движении слева направо. Выделена крупная голова, на которой нанесен округлый глаз, выступающее над головой ухо, вытянутая морда; шея с широкой полосой шерсти спереди изогнута. На спине два выступающих горба, которые соединены между собой дугой, образуя петлю для подвешивания. На крупе изображен короткий, поднятый кверху хвост. Под туловищем находится одна согнутая в коленном суставе передняя нога и две разъединенные при ходьбе задние ноги. Под брюхом показана неширокая полоса, вероятно, изображающая шерсть (см. рисунок, 2).

Возможно, бляшки с верблюдами служили парными подвесками – могли располагаться друг напротив друга в составе подвесных украшений костюма или головного убора. Изображения верблюдов и повозок на петроглифах в мелкой пластике в степях Евразии известны с бронзового века [Кузьмина, 2010. С. 62–63]. Верблюды как вьючные животные широко использовались купцами, торговавшими по Великому Шелковому пути и его северным меридиональным ответвлениям. Терракотовые статуэтки верблюдов с вьюками, которые относятся к периодам поздней Древности и раннего Средневековья, происходящие из Хотанского оазиса и из памятников с территории китайской империи Тан, хранятся в собрании Государственного Эрмитажа [Лубо-Лесниченко, 1994. Рис. 125, 127]. Предположительно бляшки с изображением верблюдов были связаны с торговой деятельностью населения Тянь-Шаня и Семиречья в раннем Средневековье.

Среди бронзовых подвесных бляшек, хранящихся в коллекции музея «Раритет», имеется подвеска, воспроизводящая фигуру крупного кошачьего хищника, возможно льва. Длина бляшки 3,1 см, ширина 3,1 см. Хищник показан в движении справа налево. Выделена крупная голова с короткой челкой и расширением, похожим на гриву, короткое, поджарое туловище, загнутый кверху хвост с направленной вперед, в сторону головы, широкой мохнатой кистью, образующей петлю для подвешивания. Передняя левая нога приподнята при ходьбе, а передняя и задняя правые ноги изображены стоящими таким образом, что хищник движется вперед иноходью. Левая задняя нога вытянута вперед и достигает правой передней ноги, образуя округлое отверстие (см. рисунок, 3 ).

Ранее бронзовая поясная ажурная бляшка с фигурой крылатого кошачьего хищника была обнаружена в древнетюркском мо- гильнике Кудыргэ в Горном Алтае [Гаврилова, 1965. Табл. XXIV, 12]. Схожие по конструктивным особенностям бляшки найдены в памятниках Пчела в Верхнем Прииртышье в Казахстане и Олтарь I в Обь-Ир-тышском междуречье в Западной Сибири [Король, 2008. Табл. 16, 5]. Профильные изображения крылатых кошачьих хищников, мифологических персонажей, характерных для иранской мифологии, имеются на бронзовых бляхах и наконечниках ремней культуры енисейских кыргызов в Минусинской котловине [Кызласов, Король, 1990. С. 129–131; Рис. 41, 1, 2; 52, 1–4; 53, 1, 2; 54, 1–4]. Бронзовая ажурная поясная бляшка с профилем крылатого льва была обнаружена в Самарканде [Распопова, 1980. С. 97, Рис. 68, 5]. Вероятнее всего, изображение крылатого льва восходит к иранской мифологии. Судя по поясной бляшке из могильника Кудыргэ, подобные изделия могли быть заимствованы у ираноязычного населения Средней Азии и Ирана древними тюрками еще в период существования Первого Тюркского каганата. В тюркской этнической среде они продолжали оставаться популярными в течение всего раннего Средневековья.

В составе коллекции музея «Раритет» имеется подвесная бляшка, изображающая рыбу. Длина бляшки с кольцом для подвешивания 2,9 см, ширина 1,9 см. На верхней части есть кольцевая петля для подвешивания. Ниже петли расположена полуовальная голова с двумя небольшими округлыми глазами и полукруглыми плавниками по обеим сторонам. Туловище рыбы, украшенное символической, очень крупной чешуей необычной полукруглой формы, показано в висящем положении, хвост в нижней части раздвоен (см. рисунок, 4 ).

Некоторое сходство с данным предметом можно отметить у бляшек с парным изображением сразу двух рыб, подвешенных на кольцевой петле, обнаруженных на территории Минусинской котловины [Кызласов, Король, 1990. Рис. 49, 1; Король, 2008. Табл. 16, 15, 17]. Одиночная фигура рыбы имеется на одной из ременных накладок, относящихся к торевтике енисейских кыр-гызов, происходящей из Копенского чаа-таса в Минусинской котловине [Евтюхова, Киселев, 1940. С. 48; Рис. 51; Евтюхова, 1948. C. 46; Рис. 76; Киселев, 1949. Табл. LVII, 5; Кызласов, Король, 1990. С. 138; Рис. 49, 3]. Образы рыб были в числе важных благо- пожелательных символов в Китае и у некоторых монгольских народов Центральной Азии [Кызласов, Король, 1990. С. 167].

Другая бронзовая сбруйная бляха-тройник (с тремя прямоугольными окончаниями и сферическим выступом в средней части) изображает антропоморфную личину. Длина бляхи 4,6 см, ширина 3,2 см. У личины выделены дуговидные брови, расположенные под тупым углом друг к другу, округлые глаза и прямой нос. С двух сторон от личины показаны расставленные в противоположные стороны и приостренные кверху два выступа овальной формы, похожие на крылья (см. рисунок, 5 ). Вероятно, бляха помещалась на месте соединения кожаных ремней узды – нащечного с налобным или нащечного с наносным (с подчелюстным).

Еще одна бронзовая бляха из собрания «Раритет» имеет в средней части сферический выступ, на котором изображена личина с расположенными под углом друг к другу бровями, прямым носом и миндалевидными глазами. Длина сохранившейся части бляхи 3,9 см, ширина 2,1 см. С обеих сторон от сферического выступа размещены овальные окончания, отчасти похожие на крылья (см. рисунок, 6 ). Данная бляха могла служить тройником-распределителем ремней узды.

Схожих по форме блях-тройников или распределителей ремней с двумя окончаниями с антропоморфными личинами на центральных сферических выступах и крыльями по сторонам в археологических памятниках раннего Средневековья на территории Южной Сибири и Центральной Азии в ходе анализа предметов торевтики выявить не удалось. В некоторой степени похожие «псевдоантропоморфные» личины устрашающего вида имеются на бляшках и накладках из памятников раннего Средневековья Умна-2 в Приобье, Терехинского клада в Кузнецкой котловине и Тюхтятского клада в Минусинской котловине [Киселев, 1949. Табл. LXI, 1 ; Троицкая и др., 1980. Табл. ХХ, 8 , 10 ; Король, 2008. С. 187–191; Табл. 24, 1– 14 ]. Они могут принадлежать неким мифологическим персонажам, изображенным на предметах торевтики культур кимаков и енисейских кыргызов с охранительными целями, для отпугивания враждебных потусторонних сил. Вероятно, эти бляхи-тройники с антропоморфными личинами датируются ранним Средневековьем.

Среди находок из того же музея имеется полый шарик с кольцевой петлей наверху и сферическим выступом внизу. Длина шарика (с кольцом для подвешивания) 2,2 см, диаметр шарика 1,3 см. Его поверхность орнаментирована дугообразными линиями. Предмет представляет собой бусину или подвеску, мог служить и застежкой (см. рисунок, 7 ). Подобные подвески выявлены в памятниках некоторых культур евразийских кочевников, относящихся к раннему и развитому Средневековью [Король, 2008. Рис. 12, 2–6 ].

Еще одна бляшка из собрания изображает бубенчик. Длина бляшки (с выступом для подвешивания) 2,3 см, ширина 1,8 см. В верхней части имеется небольшой выступ, с помощью которого она могла крепиться. Ниже находится тулово бубенчика сферической формы. На его верхней части нанесен гравированный орнамент, включающий вертикальные линии, доходящие до двойной дугообразной поперечной линии. В средней части бубенчика есть поперечная полоса. На нижней части выделен вертикальный разрез, начинающийся с округлого отверстия (см. рисунок, 8 ).

Несколько бубенчиков с кольцевой или пластинчатой петелькой, шаровидным туло-вом и прорезью в нижней части найдено в Пенджикенте, в слоях, датированных VIII в. По мнению В. И. Распоповой, они могли выполнять функции декоративных бубенчиков и пуговиц, а некоторые из них украшали конскую сбрую [1980. С. 119]. Бубенчик, послуживший оригиналом для подобной бляшки, обнаружен в составе сопроводительного инвентаря кыргызского захоронения могильника Капчалы I в Минусинской котловине [Левашова, 1952. С. 128; Рис. 1, 27 ]. Бронзовые бубенчики с кольцевой петлей наверху и «рельефно выступающим посредине пояском» зафиксированы в ки-макском захоронении в Семипалатинске, раскопанном в XIX в. И. А. Армстронгом. В статье Ф. Х. Арслановой они определены как женские украшения [Арсланова, 2013а. С. 94]. Судя по приведенным аналогиям, очевидно, что эта находка должна датироваться ранним Средневековьем.

Среди находок из коллекции музея «Раритет» имеется бронзовая бляшка, выполненная в виде частично раскрывшегося бутона. Длина бляшки (с выступом для под- вешивания) 2,8 см, ширина 2,8 см. В верхней части бляшки находится сам выступ. Ниже размещены направленные в стороны лепестки цветочного бутона. Между ними выделены еще два лепестка меньших размеров, показана поверхность бутона. На его окончании есть небольшой прямоугольный выступ. Он также мог использоваться для крепления к кожаной основе (см. рисунок, 9).

Разнообразные изображения распустившихся цветов присутствуют на поясных бляшках и наконечниках ремней, обнаруженных в согдийских памятниках в Средней Азии [Распопова, 1980. С. 89]. Предположительно, бляшка датируется ранним Средневековьем.

Коллекция музея включает и бляху-оправу прямоугольной формы с прямоугольным отверстием для продевания подвесного ремешка из состава наборного пояса. Длина бляхи 2,8 см, ширина 2,6 см. Поверхность украшена стилизованным растительным орнаментом – это развернутые в противоположные стороны завитки и овальные фигуры, похожие на плоды или бутоны (см. рисунок, 10 ).

Близкие по форме бляхи-оправы были широко распространены в культурах кочевников степного пояса Евразии раннего Средневековья. В Средней Азии они были в употреблении у согдийцев. Подобные бляхи-оправы с прямоугольными отверстиями, украшенные растительным орнаментом в виде различных завитков, цветков смоковницы и виноградных гроздьев, известны у енисейских кыргызов [Распопова, 1980. Рис. 63; Кызласов, Король, 1990. Рис. 20, 5 ; 65, 4 , 5 , 7 , 8 ; Овчинникова, Длужневская, 2000. Рис. 17], характерны для культуры кимаков [Арсланова, 2013б. С. 83] и использовались в качестве принадлежностей наборных поясов тюркскими кочевниками Тянь-Шаня и Семиречья.

Имеется бляха овальной формы с крупной кольцевой петлей для подвешивания. Длина 3,1 см, ширина (с кольцом) 2,9 см. Внутри сферической полости расположен обломанный стержень, вероятно предназначавшийся для крепления к кожаной или матерчатой основе. На внешней поверхности бляхи имеется морда анфас не вполне определимого животного с двумя округлыми глазами и тремя изогнутыми полосами, которые можно интерпретировать в качестве слоновьего хобота и бивней. С правой стороны имеются детали, которые можно принять за заднюю ногу и хвост (см. рисунок, 11). Аналогий с этим изображением на бляшках других кочевнических культур Центрально-Азиатского историко-культурного региона выявить не удалось.

В этом же музее хранится бронзовая бляшка овальной формы с двумя небольшими выступами с одной из сторон и обломанным шпеньком внутри сферической полости. Вероятно, ранее боковые выступы были соединены между собой перекладиной, образующей проем для продевания кожаного ремешка. На сферической поверхности передана округлая фигура, разделенная дуговидными линиями. Значение данного изображения не ясно (см. рисунок, 12 ). Близких по оформлению изделий в других культурах Центральной Азии не выявлено.

Еще одна небольшая бронзовая бляшка имеет сердцевидную форму с загнутыми верхними окончаниями и заостренным нижним концом. Между верхними окончаниями – округлый вырез. На каждом из верхних окончаний и на нижнем конце имеются сферические шляпки от заклепок, с помощью которых бляшка крепилась к кожаному ремню (см. рисунок, 13 ). Похожие предметы использовались для украшения ремней сог-дийцами [Распопова, 1980. Рис. 63, 12 ]. Близкая по форме бляшка-лунница с орнаментом в виде развернутых крыльев была найдена в кыргызском могильнике Капча-лы I в Минусинской котловине [Евтюхова, 1948. С. 56–57. Рис. 98]. Вероятно, такие находки датируются ранним Средневековьем.

В фондах Историко-археологического музея КРСУ в Бишкеке находятся бронзовые бляхи сердцевидной формы, найденные в Иссык-Кульской котловине.

Одна из этих блях имеет округлую верхнюю часть, состоящую из двух полукружий, и приостренную нижнюю часть, направленную углом вниз. Длина бляхи 4 см, ширина 3,8 см. В центре на внешней поверхности размещены три сферических выступа. Такие же выступы расположены на противоположной, тыльной стороне бляхи. В середине лицевой части бляхи имеются горизонтальные прорези с неровными краями, которые, вероятно, воспроизводят нижние части бубенчиков [Ставская и др., 2013. С. 51] (см. рисунок, 14). Похожие бронзовые сердцевидные бляхи с тремя сферическими высту- пами с горизонтальными прорезями были обнаружены Ф. Х. Арслановой в ходе раскопок Зевакинского могильника в Восточном Казахстане [2013б. С. 85].

Вторая бляха имеет треугольный выступ на верхней округлой части и приостренную нижнюю часть, направленную углом вниз. Длина 4,1 см, ширина 3,1 см. В центре бляхи сферический выступ, изображающий бубенчик с выделенной поперечной полосой, внизу – вертикальная прорезь. На тыльной стороне бляхи есть такой же сферический выступ (см. рисунок, 15 ). Подобное изделие с округленным верхом и треугольной нижней частью «с полушаровидной выпуклостью посредине, имитирующей бубенчик», обнаружено в процессе раскопок кургана № 2 на Уйбатском чаа-тасе в Минусинской котловине, относящемся к культуре енисейских кыргызов [Евтюхова, 1948. С. 27. Рис. 27]. Такие бляхи с изображением бубенчика в центре, украшенные растительным орнаментом, включающим стилизованные изображения побегов виноградной лозы и гроздьев винограда, неоднократно находили в долине Енися [Кызласов, Король, 1990. Рис. 48, 1–3 ], они датируются ранним Средневековьем.

Подводя итоги изучения коллекций художественных металлических изделий из некоторых археологических собраний частного и университетского музеев столицы Кыргызстана, можно прийти к заключению, что рассмотренные художественные металлические изделия, обнаруженные в разное время на археологических памятниках Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины, наглядно свидетельствуют о вхождении данного региона в общий со Средней, Центральной Азией и Южной Сибирью обширный ареал распространения предметов торевтики малых форм, характерных для согдийского и тюркского населения, включая енисейских кыргызов и кимаков.

Список литературы Бронзовые бляшки с изображениями из Чуйской долины и Иссык-Кульской котловины Кыргызстана

- Арсланова Ф. Х. Женские украшения кимаков и кыпчаков//Арсланова Ф. Х. Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья. Материалы и исследования по археологии Казахстана. Астана, 2013а. Т. 3. C. 93-120.

- Арсланова Ф. Х. Воинские захоронения кимаков в Зевакинском могильнике//Арсланова Ф. Х. Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья. Материалы и исследования по археологии Казахстана. Астана, 2013б. Т. 3. C. 28-92.

- Байпаков К. М., Горячева В. Д. Семиречье//Археология. Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М.: Наука, 1999. С. 151-162.

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая//МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. № 26. 346 с.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 128 с.

- Евтюхова Л., Киселев С. Чаа-тас у села Копены//Тр. Государственного исторического музея. М., 1940. Вып. 11. C. 21-54.

- Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948. 110 с.

- История Киргизской ССР. Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1968. Т. 1. 708 c.

- Кечиева З. Р. Зооморфные образы на средневековой торевтике Тянь-Шаня//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 5: Археология и этнография. С. 159-165.

- Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири//МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. № 9. 364 с.

- Король Г. Г. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 332 с.

- Кузьмина Е. Е. Предыстория Великого Шелкового пути: диалог культур Европа -Азия. М.: КомКнига, 2010. 240 с.

- Кызласов Л. Р., Король Г. Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М.: Наука, 1990. 216 с.

- Левашова В. П. Два могильника кыргызхакасов//МИА. М.: Изд-во АН СССР, 1952. № 24. С. 121-136.

- Лубо-Лесниченко Е. И. Китай на Шелковом пути (шелк и внешние связи древнего и раннесредневекового Китая). М.: Наука, 1994. 326 с.

- Могильников В. А. Тюрки//Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1981. С. 29-43.

- Овчинникова Б. Б., Длужневская Г. В. «Дружинное захоронение» енисейских кыргызов в центре Тувы (по материалам могильника Аймырлыг-2). Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. 50 с.

- Памятники культуры и искусства Киргизии. Каталог выставки. Л.: Искусство, 1983. 80 с.

- Распопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука, 1980. 139 с.

- Ставская Л. Г., Джунушалиева Г. Д., Плоских В. В., Лужанский Д. В. Историко-археологический музей КРСУ. Бишкек, 2013. 94 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Табалдыев К. Ш. Древние памятники Тянь-Шаня. Бишкек: V.R.S. Company, 2011. 320 c.

- Торгоев А. И. Звериные образы на ременной гарнитуре Семиречья//Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции. Материалы тематической науч. конф. СПб., 2004. С. 338-341.

- Троицкая Т. Н., Молодин В. И., Соболев В. И. Археологическая карта Новосибирской области. Новосибирск: Наука, 1980. 184 с.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 292 с.