Бронзовые цедилки типа Eggers 160 из погребений кочевников азиатской Сарматии

Автор: Трейстер М.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются римские бронзовые цедилки типа Eggers 160 из погребений кочевников Азиатской Сарматии первых веков н. э., особенности их распространения в Римской империи, европейском Барбарикуме и Сарматии, где такие цедилки в отличие от основных регионов их распространения не образовывали гарнитуры с аналогичными по форме черпаками. В Сарматии зафиксировано 12 или 13 цедилок, большая часть которых - с территории Азиатской Сарматии. За исключением находки из Танаиса, цедилки рассматриваемого типа не известны ни на Боспоре, ни в Ольвии и Херсонесе, ни в могильниках Юго-Западного Крыма. Находки цедилок типа Eggers 160 происходят как из женских, так и из мужских погребений, особенно часто их обнаруживают вместе с бронзовыми кувшинами, преимущественно Blechkanne, тазами типов Eggers 99-106, а также ковшами типов Eggers 140, 144 и подражаний типу Eggers 140.

Азиатская сарматия, римские бронзовые сосуды, цедилки и черпаки типа eggers 160, римский импорт в сарматии, боспорские подражания римским импортам, взаимовстречаемость разных типов римских бронзовых сосудов

Короткий адрес: https://sciup.org/143180603

IDR: 143180603 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.40-52

Текст научной статьи Бронзовые цедилки типа Eggers 160 из погребений кочевников азиатской Сарматии

1 Представленная публикация выполнена в рамках проекта DFG «Формы и пути культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских памятниках II в. до н .э. – III в. н. э.» (FL-334/15-1).

-

85, 174. Beil. 68. Taf. 13: 160 . Karte 45; den Boesterd , 1956. P. 19–21. Nos. 53, 55– 57. Pl. III; Kraskovská , 1978. P. 27–28; Kunow , 1983. S. 27, 64, 75, 76; Wielowiejski , 1985. S. 217–218, 293–295. Nr. 233–247; Flügel , 1993. S. 67; Petrovszky , 1993. S. 98–102; Sedlmayer , 1999. S. 93; Bienert , 2007. S. 93, 94. Anm. 581 c библиографией; S. 103–104. Nr. 93–94. Form 35; Lund Hansen , 2016. S. 231, 235; Mustață , 2017. P. 98–101; Schuster , 2018. S. 47–48), когда они стали заменяться более поздним типом Eggers 161 ( Kunow , 1983. S. 27). Вначале их изготавливали в мастерских Северной Италии, позднее – в Северной Галлии и Нижней Германии ( den Boesterd , 1956. P. 20; Flügel , 1993. S. 67; Petrovszky , 1993. S. 101; Koster , 1997. P. 48; Mustață , 2017. P. 98), хотя не исключено, что ранние образцы изготавливались только в Галлии и находки из Италии являются импортами оттуда ( Kunow , 1983. S. 64; Wielowiejski , 1985. S. 218).

Находки цедилок известны в Помпеях ( Tassinari , 1993. Vol. 2. P. 162, тип K3300. Nos. 18715–18716, 12718, 1347, 4016) и Геркулануме (при этом все штемпеля на них – галльских мастеров второй половины I в. н. э.) ( Petrovszky , 1993. S. 98), в Галлии ( Tassinari , 1975. P. 41–42. Nos. 51, 52. Pl. 12), Рейнской области ( Koster , 1997. P. 47–48. No. 43; Bienert , 2007. S. 93–94, 103–104. Nr. 93, 94), Норике ( Sedlmayer , 1999. S. 89–93. Taf. 35–40), Реции ( Flügel , 1993. S. 67–68. Nr. 36– 39. Taf. 26), Британии ( Eggers , 1966. S. 101. Nr. 1s; S. 108. Nr. 63, 64, 66. S. 110. Nr. 82. Abb. 14b, 15c, 61: 63 ; 63: 82 ; Lund Hansen , 2016. S. 231), Скандинавии ( Lindeberg , 1973. S. 29–36. Abb. 12; Lund Hansen , 1987. S. 179, 465–466), Подуна-вье ( Radnóti , 1938. S. 75–77. Taf. V: 24 ; XXIV: 6–7. 9 ; XXV: 3–4. 7 ; Ratković , 2004. P. 390. Figs. 20; 21; Špehar , 2010. P. 430–433. Figs. 4; 5; Mustață , 2017. P. 96–101. Nos. 17–19, 21, 22. Pls. XVIII–XIX; LXIII). При этом ни во Фракии, ни в Малой Азии, ни на Кавказе и в Закавказье они неизвестны.

Цедилки типа Eggers 160 получили очень широкое распространение в европейском Барбарикуме. К середине 1980-х гг. насчитывалось более 220 экземпляров находок ( Wielowiejski , 1985. S. 217–223. Anm. 416) и количество их с тех пор значительно увеличилось ( Jilek , 2009. S. 83–87; 2016. S. 406. Abb. 6: 1–3 ; S. 411. Abb. 11; Špehar , 2010. P. 432–433; Hrnčiarik , 2013. S. 40–45. Taf. XIX–XX, XXV–XXVI; Kokowski , 2014. S. 365–372; Schuster , 2018. S. 44. Abb. 10; S. 47–48). По сравнению с таким широким их распространением в европейском Барба-рикуме, количество цедилок из кочевнических погребений Сарматии совсем невелико.

На территории Римской империи и в европейском Барбарикуме цедилки Eggers 160–161 образовывали гарнитуры с аналогичными по форме черпаками, при этом в одной паре цедилки имели вместилище чуть меньшего размера, что позволяло вкладывать вместилище цедилки внутрь вместилища ковша. Напротив, в Сарматии встречены только цедилки типа Eggers 160 (исключением может быть только находка из Мелеховской 1927 г., названная в газетной публикации «черпаком» ( Кропоткин , 1970. C. 92. № 789 (с лит.). Рис. 57: 7 ), а единственная находка гарнитура из цедилки и черпака происходит из Танаиса (см. ниже). Нет в Сарматии и более поздних цедилок и черпаков типа Eggers 161.

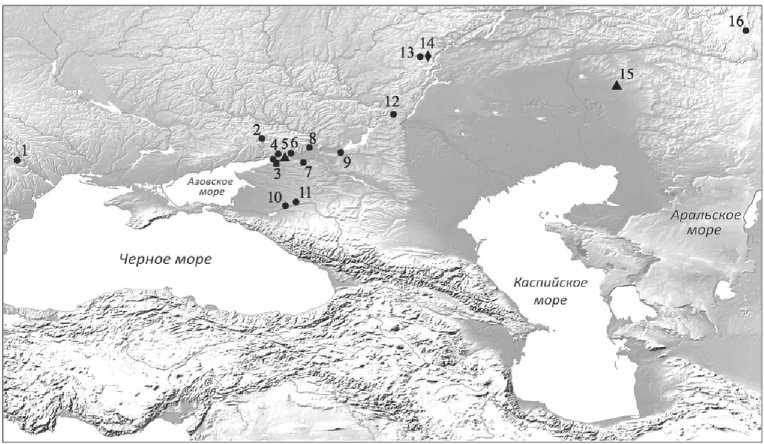

Цедилки Eggers 160 получили сравнительно широкое распространение в Азиатской Сарматии (рис. 1), где было обнаружено 8 экземпляров в погребениях бассейна Нижнего Дона :

Рис. 1. Распространение бронзовых цедилок типа Eggers в Восточной Европе

1 – Олонешты; 2 – Чугуно-Крепинка; 3 – Танаис; 4 – Валовый-I; 5 – Ростов-на-Дону, ул. Вятская; 6 – Кобяковский; 7 – Красный Кут; 8 – Мелиховская; 9 – Центральный-IV; 10 – Усть-Лабинская; 11 – Тифлисская; 12 – Котлубань; 13 – Горелый; 14 – Большая Дмитриевка; 15 – Лебедевка; 16 – Магнитный

Кружочки – цедилки типа Eggers 160, квадраты – черпаки Eggers 160, треугольники – боспорские подражания цедилкам Еggers 160, ромбы – тип цедилки неизвестен

Подоснова – Г. П. Гарбузов, 2016, карта – М. Ю. Трейстер, 2022

-

1) Центральный-IV, курган № 20/1975, погребение № 1 (рис. 2: 5 ) ( Безуглов , 2021. С. 39. № 2. 2 д. Рис. 10: 2 . Табл. 11);

-

2) Красный Кут, курган № 4/1989, погребение № 1 (рис. 2: 1 ; 3: 6 ) ( Guguev, Treister , 1992. P. 245–247. No. 5. Fig. 4: 3 );

-

3) Чугуно-Крепинка, курган № 2/1984, погребение № 12 ( Simonenko , 2008.

S. 18, 66. Nr. 70.6. Taf. 62: 6 ; Симоненко , 2011. C. 55. Рис. 32: 2а-б ; С. 57);

-

4) Ростов-на-Дону, ул. Вятская, курган № 6/1983, погребение № 8 (рис. 3: 5,

-

7 ) ( Volkov, Guguev , 1986. P 74-75. Pl. 53: 3 );

-

-

5) Кобяковский могильник, погребение № 7/2008 ( Ларенок , 2016. C. 62–63. Табл. 96: 3, 4 ),

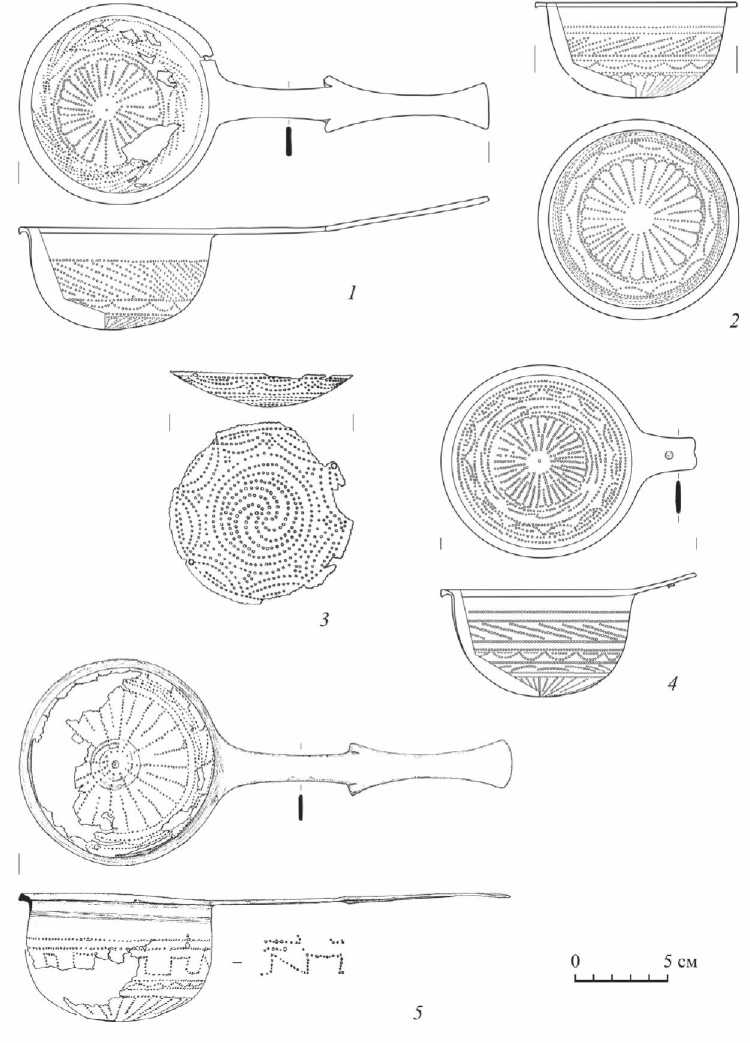

Рис. 2. Бронзовые цедилки типа Eggers 160

1 – Красный Кут. Курган № 4/1989. Погребение № 1. Таганрог, ГЛИАМЗ, инв. № 11464/1; 2 – Большая Дмитриевка. Курган № 96/1887. Саратов, СОМК, инв. № 72494; 3 – Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребение № 1. Азов, АИАПМЗ, инв. № 25309/275; 4 – Магнитный. Курган № 21/2010. Погребение № 1. Челябинск, ЮУрГУ, инв. № НТУ-ГИК 95; 5 – Центральный-IV. Курган № 20/1975. Погребение № 1. Рисунки Н. Е. Беспалой ( 1–4 ), С. И. Безуглова ( 5 )

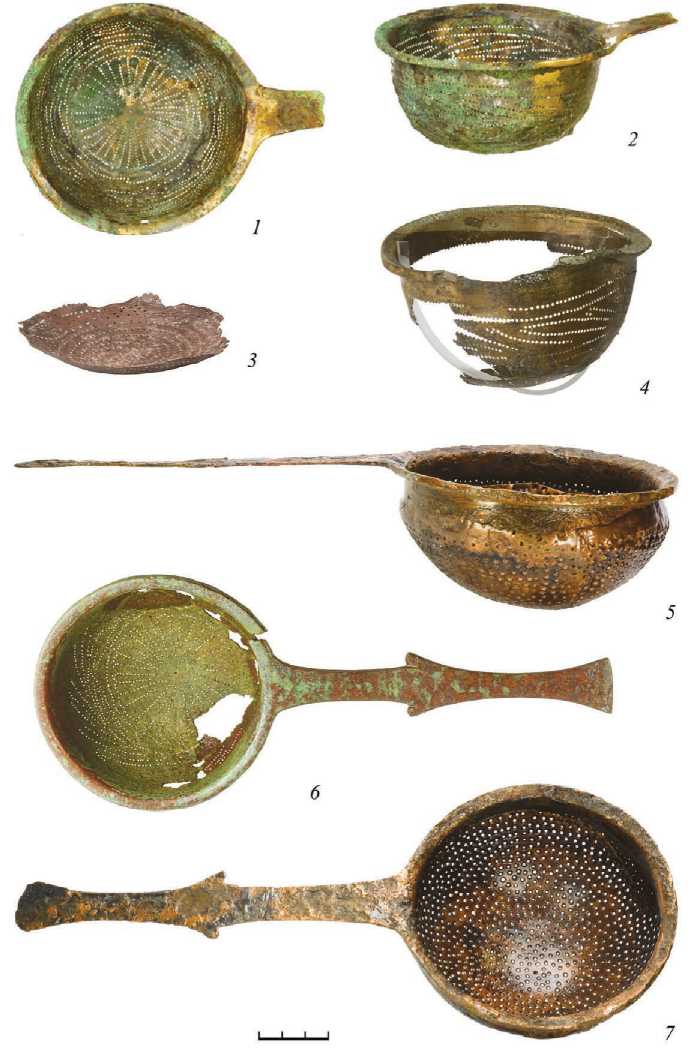

Рис. 3. Бронзовые цедилки типа Eggers 160

1, 2 – Магнитный. Курган № 21/2010. Погребение № 1. Челябинск, ЮУрГУ, инв. № НТУ-ГИК 95; 3 – Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребение № 1. Азов, АИАПМЗ, инв. № 25309/275; 4 – Большая Дмитриевка. Курган № 96/1887. Саратов, СОМК, инв. № 72494; 5, 7 – Азов, АИАПМЗ, инв. № 26454/62; 6 – Красный Кут. Курган № 4/1989. Погребение № 1. Таганрог, ГЛИАМЗ, инв. № 11464/1. Фото М. Ю. Трейстера ( 1, 2, 4–7 ), Азов, АИАПМЗ ( 3 )

Нижнего Поволжья :

-

6) Котлубань-V, курган № 2/1973, погребение № 1 ( Скрипкин , 1989. C. 174– 175. Рис. 2),

-

7) Большая Дмитриевка, курган № 96/1887 (рис. 2: 2 ; 3: 5 ) ( Максимов , 1957. C. 157–159. № 1, 3. Рис. 1; 3: 1 ; Шелов , 1965. С. 266, 270. Рис. 9: 1, 2 ; Кропоткин , 1970. С. 93. № 802; Шилов , 1973. С. 254–255. Рис. 3: 3 ),

Южного Зауралья :

-

8) Магнитный, курган № 21/2010, погребение № 1 (рис. 2: 4 ; 3: 1, 2 ) ( Боталов, Иванов , 2012. С. 272–273, 276. Рис. 4: 2 ; С. 278. Рис. 5: 2 ).

Фрагмент нижней части цедилки, вероятно, относящейся к типу Eggers 160, происходит из погребения № 1 кургана № 9/1987 могильника Валовый-I (рис. 2: 3 ; 3: 3 ) ( Беспалый и др. , 2007. С. 27. № 5. Табл. 30: 4 ), фрагменты нижней части и ручки – из погребения № 1 кургана № 1/2003 могильника Горелый-I в Нижнем Поволжье (не опубликованы, тип не определяется). Из двух утраченных цедилок, найденных в Лебедевке в Южном Приуралье: курганах № 1 ( Багриков, Сенигова , 1968. С. 81. Рис. 10: 21 ; С. 83; Кропоткин , 1970. С. 22. № 43; С. 132. № 1310а – ошибочно как происходящее из кургана № 2) и № 2 ( Багриков, Сени-гова , 1968. С. 75–76; Kunow , 1983. S. 76. Anm. 641; Мошкова , 2009. C. 107, 109. Рис. 6: 1 ), первое ситечко имеет невеслообразную ручку, ручка второго утрачена, и поэтому нельзя исключать возможность отнесения его к рассматриваемому типу. Таким образом, в целом, можно говорить о находках девяти, возможно, десяти таких цедилок в Азиатской Сарматии.

Кроме перечисленных выше цедилок из Азиатской Сарматии они представлены также находками из погребения первой половины II в. н. э. в Северо-Западном Причерноморье – Олонешты, курган № 4/1960 ( Мелюкова , 1962. С. 199–200, 207. Рис. 2; Кропоткин , 1970. С. 25. № 69; С. 98. № 851. Рис. 67: 11 ; Popa , 2008. S. 207–211; 2010. S. 58–59. Abb. 4) и двух погребений в Прикубанье: из кургана № 41/1902 у ст. Усть-Лабинской (ОАК за 1902 г., 1904. C. 83. Рис. 182; Кропоткин , 1970. С. 25. № 69; С. 89. № 766, Petrovszky , 1993. S. 315, Y06 (ошибочно – как находка из Тифлисской); Гущина, Засецкая , 1994. C. 69. № 430. Табл. 47; Лимберис, Марченко , 2006. С. 55–56, 61–62. № 19. Рис. 13: 2 ; 14; Marčenko, Limberis , 2008. S. 290, 291. Abb. 8; S. 352. Nr. 56. Taf. 86) и кургана № 8/1902 у ст. Тифлисской ( Кропоткин , 1970. С. 25. № 69; С. 89. № 764а. Табл. 67: 3 ; Лимберис, Марченко , 2006. С. 55–56, 61. № 18). Таким образом, всего в Сарматии на настоящее время зафиксировано 12 или 13 цедилок рассматриваемого типа.

Такая цедилка (вместе с черпаком) была найдена в Танаисе, в помещении, погибшем в середине III в. н. э. ( Кропоткин , 1970. С. 25. № 69 (Eggers 160); С. 92. № 795 (она же – как Eggers 161); Арсеньева, Шелов , 1974. С. 146–147. Табл. XXII: 1 ). Это единственный пример гарнитура «черпак-цедилка» в Восточной Европе. Обращает на себя внимание тот факт, что, за исключением этой находки, цедилки рассматриваемого типа не известны в Северном Причерноморье.

Отверстия на стенках и донцах вместилищ цедилок образовывали разнообразные композиции. На дне, как правило, это были розетты с различным количеством лепестков, стенки в верхней части оформляли параллельные косые линии, зигзаги, меандр, «бегущая волна» и другие орнаментальные фризы (см. подробно: Bienert, 2007. S. 93–94). Такой декор встречается и на большинстве цедилок из Сарматии (рис. 2: 1–5; 3: 1–4, 6). Принципиально отличаются по декору цедилки из погребения в кургане на ул. Вятской в Ростове-на-Дону (рис. 3: 5, 7) и Лебедевки, у которых отверстия просто равномерно расположены на дне и стенках вместилища.

Отнесение к рассматриваемому типу ситечка из кургана № 1 в Лебедевке условное. Форма ручки другая – плоская с параллельными краями и округлым завершением. Вместилище цедилки с утраченной ручкой из Лебедевского кургана № 2 сопоставимо с цедилкой из кургана № 1 по оформлению отверстиями, которые организованы в горизонтальные ряды. По этому признаку они близки к оформлению вместилища цедилки с веслообразной ручкой из погребения кургана на ул. Вятской в Ростове-на-Дону (рис. 3: 5, 7 ). Ни у одной цедилки типа Eggers 160, найденной в Европе, я не встретил подобного оформления отверстий. Возникает вопрос, можно ли относить указанные цедилки, найденные в погребениях, надежно датируемых III в. н. э., к римскому импорту? Или же, что более вероятно, их следует рассматривать как боспорские изделия, подражавшие импортным римским, которые, судя по находке из Танаиса, находились здесь в обращении вплоть до середины III в. н. э.?

У всех ситечек, найденных в Нижнем Поволжье, в Приуралье и Зауралье, были отломаны ручки. Имеются следы ремонта в виде отверстий с сохранившимися заклепками по краю вместилища (Лебедевка, курган № 2) или на самой ручке (Магнитный) (рис. 2: 4 ; 3: 1, 2 ). На сохранившейся отдельно части с отверстиями цедилки из могильника Валовый-I – по краю пробиты два диаметрально противоположных округлых отверстия (рис. 2: 3 ; 3: 3 ), которые дают основания предполагать, что эта часть цедилки уже была прикреплена вторично.

Из 11 находок цедилок типа Eggers 160 в шести случаях они были встречены вместе с кувшинами Blechkanne ( Трейстер , 2018. С. 228–229. Табл. I); в пяти – с тазами типов Eggers 99–106 ( Трейстер , 2020б. С. 28–29); в пяти комплексах цедилки найдены с ковшами, в том числе типа Eggers 140 ( Трейстер , 2020а. С. 15–16 с лит. Рис. 4; 5; С. 24–25 с лит. Рис. 10; 11), подражаниями ковшам типа Eggers 140 (Там же. С. 31–33 с лит. Рис. 16) и ковшами типа Eggers 144 ( Гугуев , 2018. С. 60–61; Трейстер , 2020а. С. 35–36 с лит. Рис. 18; Безуглов , 2021. С. 29–30 с лит. Рис. 6: 2 . Табл. 4).

Заключение

На территории Римской империи и в ввропейском Барбарикуме цедилки типа Eggers 160 образовывали гарнитуры с аналогичными по форме черпаками. В Сарматии же цедилки рассматриваемого типа (рис. 2; 3) (возможно, за одним исключением) встречены только в довольно большом количестве (12 или 13 экз.) как в женских, так и мужских погребениях, а единственная находка гарнитура происходит из Танаиса, где он был найден в помещении, погибшем в пожаре середины III в. н. э. Этот комплекс и некоторые погребения из Сарматии свидетельствуют о бытовании здесь цедилок типа Eggers 160 до середины III в. н. э., когда в Европе они уже сменились более поздними гарнитурами Eggers 161. Находка из Танаиса – единственный пример гарнитура «черпак-цедилка» в Восточной Европе. Обращает на себя внимание тот факт, что за этим исключением цедилки типа Eggers 160 не известны ни в Ольвии и Херсонесе, ни в могильниках Юго-Западного Крыма, ни на Боспоре (рис. 1). Нет в Северном Причерноморье и в Сарматии и более поздних цедилок и черпаков типа Eggers 161.

Предполагается, что римляне использовали такие цедилки для процеживания смолистых неразбавленных вин ( Willers , 1901. S. 200. Anm. 5; S. 201; Koster , 1997. P. 46), при этом цедилки и черпаки с горизонтальными ручками типов Eggers 159–162 скорее использовались не как столовые, а как кухонные, и могли служить как для приготовления вина, так и пищи ( Ekengren , 2009. P. 101–102). Не очень понятно, как кочевники использовали цедилки, но тот факт, что они ни разу не встречены в составе гарнитуров, говорит, возможно, о другом их использовании. В этой связи отметим, что в цедилках, найденных в курганах № 1 и 2 в Лебедевке, были найдены «высохшие стебли травы» ( Багриков, Сенигова , 1968. C. 76, 83).

В качестве наиболее часто встречающихся бронзовых сосудов других типов укажем на связь с различными кувшинами, преимущественно Blechkanne , тазами типов Eggers 99–106, а также ковшами типов Eggers 140, 144 и подражаний типу Eggers 140. Обращает на себя внимание тот факт, что в воинском погребении в кургане на ул. Вятской в Ростове-на-Дону как ковш, так и цедилка могут рассматриваться в качестве местных боспорских подражаний римских изделиям.

Автор выражает искреннюю признательность за предоставленную возможность работать в экспозиции и фондах музеев, фотографии предметов из которых представлены здесь: М. Е. Филимоновой и И. Р. Гусач (Азов, АИАПМЗ), М. В. Герасименко (Таганрог, ГЛИАМЗ), К. Ю. Моржерину (СОМК, Саратов), А. Д. Таирову (Челябинск, ЮУрГУ); и С. И. Безуглову – за предоставления фотографий находки из погребения в могильнике Центральный-IV.

Список литературы Бронзовые цедилки типа Eggers 160 из погребений кочевников азиатской Сарматии

- Арсеньева Т. М., Шелов Д. Б., 1974. Раскопки юго-западного участка Танаиса (1964–1972 гг.) // Археологические памятники Нижнего Подонья. Т. I / Под ред. М. Г. Мошковой, Д. Б. Шелова. М.: Наука. С. 123–171.

- Багриков Г. И., Сенигова Т. Н., 1968. Открытие гробниц в Западном Казахстане (II–IV и XIV вв.) // Известия Академии наук Казахской ССР. Серия общественных наук. № 2. C. 71–89.

- Безуглов С. И., 2021. Позднесарматское погребение с имперской бронзовой посудой на Нижнем Дону // Крым в сарматскую эпоху. Вып. VII / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: Салта. С. 18–60.

- Беспалый Е. И., Беспалая Н. Е., Раев Б. А., 2007. Древнее население Нижнего Дона. Курганный могильник «Валовый 1». Ростов-на-Дону: Изд-во Южного науч. центра РАН. 186 с. (Материалы и исследования по археологии Юга России; 2.)

- Боталов С. Г., Иванов А. А., 2012. Новый комплекс кочевой аристократии гунно-сарматского времени в Южном Зауралье // ПИФК. № 4. С. 269–287.

- Гугуев В. К., 2018. Два погребения с западными и восточными импортами с территории Кобяковского курганного могильника // Крым в сарматскую эпоху. Вып. III / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: Салта. С. 58–84.

- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1994. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн. 172 с.

- Кропоткин В. В., 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н. э. – V в. н. э.). М.: Наука. 280 с. (САИ; вып. Д1-27.)

- Ларенок В. А., 2016. Меотские древности. Ч. II. Каталог погребальных комплексов Кобякова городища из раскопок 2000−2001, 2002, 2004 годов. Ростов-на-Дону: Донской Издательский Дом. 320 с.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2006. Бронзовые ковши и патеры из сарматских и меотских памятников Прикубанья // Liber Archaeologiae: сб. ст., посвящ. 60-летию Бориса Ароновича Раева / Ред. А. В. Симоненко. Краснодар; Ростов-на-Дону. С. 51–77.

- Максимов Е. К., 1957. Сарматское погребение из кургана у с. Большая Дмитриевка Саратовской области // СА. № 4. С. 157–161.

- Мелюкова А. И., 1962. Сарматское погребение из кургана у с. Олонешты // СА. № 1. С. 195–208.

- Мошкова М. Г., 2009. Женское погребение в кургане 2 из Лебедевского могильного комплекса (раскопки Г. И. Багрикова) // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем / Отв. ред. А. Г. Фурасьев. СПб.: Фак. филологии и искусств СПбГУ. C. 99–113.

- Отчет Императорской Археологической комиссии за 1902 г. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1904. 199 с.

- Симоненко А. В., 2011. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. СПб.: Филолог. фак. СПбГУ: Нестор-История. 272 c.

- Скрипкин А. С., 1989. Погребальный комплекс с уздечным набором из Котлубани и некоторые вопросы этнической истории сарматов // СА. № 4. С. 172–181.

- Трейстер М. Ю., 2018. Blechkanne. Медные кованые кувшины первых веков н. э. в Северном Причерноморье и Сарматии // ДБ. Т. 22. М.: ИА РАН. С. 216–238.

- Трейстер М. Ю., 2020а. Римские бронзовые ковши из погребений кочевников Азиатской Сарматии // ПИФК. № 2. С. 5–60.

- Трейстер М. Ю., 2020б. Римские бронзовые тазы Eggers 99–106 в Восточной Европе // ПИФК. № 3. С. 5–48.

- Шелов Д. Б., 1965. Италийские и западноримские изделия в торговле Танаиса первых веков н. э. // Acta archaeologica Academiae scientiarum hungaricae. T. XXV. C. 251–274.

- Шилов В. П., 1973. Металлические сосуды из кургана у с. Большая Дмитриевка // СА. № 4. С. 252–255.

- Bienert B., 2007. Die römischen Bronzegefässe im Rheinischen Landesmuseum Trier. Trier: Rheinisches Landesmuseum Trier. 287 S.

- Den Boesterd M. P. H., 1956. The Bronze Vessels. Nijmegen: Uitgegeven in Opdracht van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 90 p. (Description of the Collection in the Rijksmuseum G. M. Kam at Nijmegen; V.)

- Eggers H. J., 1951. Der römische Import im freien Germanien. Hamburg: Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte. 212 S. (Atlas der Urgeschichte; 1.)

- Eggers H. J., 1966. Römische Bronzegefäße in Britannien // Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Bd. 13. S. 67–164.

- Ekengren F., 2009. Ritualization – Hybridization – Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400. Lund: Lund University. 314 p. (Acta archaeologica Lundensia, Series prima in 4°; 28.)

- Flügel Ch., 1993. Die römischen Fibeln und Bronzegefäße von Kempten-Cambodunum. Kallmünz: M. Laßleben. 114 S. (Cambodunumforschungen; V) (Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte; 63.)

- Guguev V. K., Treister M. Ju., 1992. Une oenochoé de bronze a scènes mythologiques provenant d’un kourgane sarmate de la région de Rostov // Revue Archéologique. Fasc. 2. P. 243–271.

- Hrnčiarik E., 2013. Römisches Kulturgut in der Slowakei. Herstellung, Funktion, und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Bonn: Dr. Rudolf Habelt. 491 S. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie; Bd. 222.)

- Jílek J., 2009. Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Pardubice: Univerzita Pardubice. 312 s.

- Jílek J., 2016. Bronzegefäße aus der Römischen Kaiserzeit in Mähren: kritische Revision und chronologische Übersicht – Forschungsstand bis zum Jahr 2009 // Archäologie zwischen Römern und Barbaren: Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. und 3. Jahrhunderts n. Ch. im Reich und im Barbaricum – ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen). 1 / Hrsg.: H.-U. Voß, N. Müller-Schneeßel. Bonn: Habelt. S. 399–418.

- Kokowski A., 2014. Jeszcze raz o cedzidle typu Eggers 160 z okolic Miłogoszczy w powiecie Wałeckim, woj. Zachodniopomorskie // Honoratissimum assensus genus est armis laudare: studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin / Eds.: R. Madydy- Legutko, J. Rodzińskiei-Nowak. Krakow: Historia Iagellonica. S. 365–372.

- Koster A., 1997. The Bronze Vessels. 2. Acquisitions, 1954–1996 (including vessels of pewter and iron). Nijmegen: Provinciaal Museum G.M. Kam. 118 p. (Description of the Collections in the Provinciaal Museum G.M. Kam at Nijmegen; 13.)

- Kraskovská L., 1978. Roman Bronze Vessels from Slovakia. Oxford: BAR. 81 p. (BAR. International series (supplementary); 44.)

- Kunow J., 1983. Der römische Import in der Germania libera bis zu den Markomannenkriegen. Studien zu Bronze- und Glasgefäßen. Neumünster: Wachholtz. 169 S. (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte; Bd. 21.)

- Lindeberg I., 1973. Die Einfuhr römischer Bronzegefässe nach Gotland // Saalburg Jahrbuch. Bd. 30. S. 5–69.

- Lund Hansen U., 1987. Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen dem Römischen Reich und dem freien Germanien. København: Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. 487 S. (Nordiske Fortidsminder; B/10.)

- Lund Hansen U., 2016. Kasserollen und Kelle- / Sieb-Garnituren als Indikatoren für Einsicht in den Übergang von der Älteren zur Jüngeren Römischen Kaiserzeit im Barbaricum // Archäologie zwischen Römern und Barbaren: Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. und 3.

- Jahrhunderts n. Ch. im Reich und im Barbaricum – ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen). 1 / Hrsg.: H.-U. Voß, N. Müller-Schneeßel. Bonn: Habelt. S. 229–244.

- Marčenko I. I., Limberis N. Ju., 2008. Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Denkmälern des Kubangebietes // Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern zwischen Unterer Donau und Kuban. Mainz: P. von Zabern. S. 265–400. (Archäologie in Eurasien; 25.)

- Mustață S., 2017. The Roman Metal Vessels from Dacia Porolissensis. Cluj-Napoca: Mega Publishing House. 374 p. (Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum; 12.)

- Petrovszky R., 1993. Studien zu römischen Bronzegefäßen mit Meisterstempeln. Buch am Erlbach: Leidorf. 460 S. (Kölner Studien zur Archäologie der Römischen Provinzen; 1.)

- Popa A., 2008. «APRI SAC[II]» vs. «BRISAC()»: Notă cu privire la ştampila producătorului strecurătorii de bronz de la Olăneşti // Ephemeris Napocensis. Vol. XVIII. P. 207–211.

- Popa A., 2010. Einige Bemerkungen zu den provinzial-römischen Gefässen aus dem kaiserzeitlichen Grabkomplex von Olăneşti in der Republik Moldau // Arheologia între ştiinţă, politică şi economia de piaţă / Eds.: S. Musteaţă, A. Popa, J. P. Abraham. Chişinău: Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă». S. 58–84.

- Radnóti A., 1938. Die römischen Bronzegefässe von Pannonien. Budapest: Institut für Münzkunde und Archäologie der P. Pázmány-Universität. 217 S. (Dissertationes Pannonicae; II/6.)

- Ratković D., 2004. Bronze vessels from the Military Fort Diana // The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity: The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes (Bucharest,May 26th–31st, 2003) / Ed. C. Museteanu. Bucharest: Romanian National History Museum. P. 385–394.

- Schuster J., 2018. Czarnówko, Fpl. 5. Acht Prunkgräber – Zeugnisse neuer Eliten im 2. Jh. n. Chr. Im Ostseeraum. Lębork; Warszawa: Muzeum w Le̜borku: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 242 S.

- Sedlmayer H., 1999. Die römischen Bronzegefässe in Noricum. Montagnac: Mergoil. 247 S. (Monographies Instrumentum; 10.)

- Simonenko A. V., 2008. Römische Importe in sarmatischen Denkmälern des nördlichen Schwarzmeergebietes // Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern zwischen Unterer Donau undKuban. Mainz: P. von Zabern. S. 1–264. (Archäologie in Eurasien; 25.)

- Špehar P., 2010. A Hoard of Roman Bronze Items from Viminacium // Archäologisches Korrespondenzblatt. Jg. 40, 3. P. 425–439.

- Tassinari S., 1975. La vaisselle de bronze, romaine et provinciale, au Musée des Antiquités nationales. Paris: Centre national de la recherche scientifique. 84 p. (Supplément à Gallia; XXIXe.)

- Tassinari S., 1993. Il vasellame bronzeo di Pompei. Roma: L’Erma di Bretschneider. 2 vols. (274 + 518 p.). (Soprintendenza Archeologica di Pompei. Cataloghi; 5.)

- Volkov I. V., Guguev Yu. K., 1986. A Late Sarmatian Burial in Rostov-on-Don // Roman Imports in the Lower Don Basin. Oxford: BAR. P. 73–74. (BAR. International Series; 278.)

- Wielowiejski J., 1985. Die spätkeltischen und römischen Bronzegefäße in Polen // Bericht der Römisch- Germanischen Kommission. Bd. 66. S. 123–320.

- Willers H., 1901. Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor. Hannover; Leipzig: Hahnsche Buchhandlung. 249 S.