Бронзовые ножи и шилья раннего этапа эпохи средней бронзы Закубанья

Автор: Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 225, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу металлических предметов из могил транс-кубанского района культуры Среднего бронзового века на Северном Кавказе. Публикация является первой по этому вопросу. Металлические находки из Кубанского бассейна сравниваются с синхронными материалами из степных северо-кавказских предгорий, выявляются некоторые количественные и качественные различия. Наиболее значимыми группами являются бронзовые ножи и шилы (стержни). Выделяются ранние и поздние группы ножей. Культурные традиции, характерные для местной группы северокавказской культуры и их соседей степных, показывают существенное сходство, но отношения между ними выглядят довольно ограниченными. Это видно из позднего введения ножей типа 1, наиболее характерных для степной зоны в транскокубанской области. На следующей хронологической стадии были широко распространены ножи типов 1 и 3, что указывает на гораздо более интенсивные контакты между местными транс-кубанскими племенами и степной популяцией.

Предкавказье, закубанье, средняя бронза, северокавказская культура, бронзовые орудия, культурные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/14328445

IDR: 14328445

Текст научной статьи Бронзовые ножи и шилья раннего этапа эпохи средней бронзы Закубанья

Перечисленные виды металлического инвентаря в той или иной степени встречаются в комплексах раннего этапа среднебронзового века по всему Предкавказью. К памятникам указанного времени относятся: группы погребений ямной культуры (далее ЯК) и СКК Калмыкии, группы СКК и ЯК Степного (Северного и Центрального) Ставрополья, группы СКК и ЯК Южного Ставрополья и Верхнего Прикубанья, кабардинская группа СКК; раннекатакомбные комплексы Калмыкии и Степного (Северного и Центрального) Ставрополья, новотито-ровской и восточноприазовской раннекатакомбной культур Прикубанья. Сравнительным фоном для изучения металлического инвентаря погребений СКК в Закубанье стали более 3500 комплексов, относящихся к перечисленным выше одиннадцати культурам и культурным группам эпохи средней бронзы Предкавказья. Все они синхронны памятникам СКК Закубанья и имеют широкий хронологический период существования: начало – вторая треть III тыс. до н. э. (в калиброванных датах).

Данные по комплексам перечисленных культур и культурных групп взяты как из монографий и публикаций ( Нечитайло , 1978; Археологические исследования… 1984; Кореневский , 1990; Державин , 1991; Марковин , 1994; 1999; Гей , 2000; Шишлина , 2007; Кореневский, Белинский, Калмыков , 2007; и др.), так и из неопубликованных полевых отчетов ( Алексеев , 1988; 1989; Беглова , 2004; Галанина , 1981; 1982; 1983; 1984; Гей, Ульянова , 1982; Днепровский , 1989; Жупанин , 1990; Каминская , 1983; Каминский , 1985; 1986; 1990; Лесков , 1983; Лесков, Габуев, Днепровский , 1985; Лесков, Днепровский , 1984; Лимберис, Марченко , 1984; Навротский , 1978; Нехаев , 1982; Пьянков , 1988; Тарабанов , 1978).

Для всех указанных групп был проведен подсчет погребений, содержащих металлический инвентарь, и отдельно – количества комплексов, в которых обнаружены бронзовые ножи, шилья (стержни) и их сочетания. При этом в первом случае учитывались только погребения с яркими металлическими находками – ножами и шильями, бронзовыми булавками, наборами металлических украшений. Результаты статистического анализа серии погребений различных культур и культурных групп раннего этапа среднебронзового века Предкавказья приведены в табл. 1.

Таблица 1. Соотношение комплексов с металлическим инвентарем и сочетанием шило/нож

|

Культура / культурная группа |

о й eV Н V 2 s в О g g § § |

3 ^ у у е s „ |

В 5 ^ 5 S * В « е 1*4 S V В У 9 |

о « _ _ g О S И н у е е в й Д 2 Ч S Я 5 § - 5 |

|

Группа СКК Закубанья |

368 |

24,5 |

16,0 |

59 |

|

Группа СКК Кабардино-Балкарии |

146 |

32,9 |

15,1 |

22 |

|

Группа СКК и ЯК Северного Ставрополья |

73 |

15,1 |

12,3 |

9 |

|

Раннекатакомбные комплексы Северного Ставрополья |

69 |

10,1 |

7,3 |

5 |

|

Группа СКК Калмыкии |

149 |

10,7 |

5,4 |

8 |

|

Группа СКК и ЯК Южного Ставрополья и Верхнего Прикубанья |

434 |

21,9 |

4,4 |

19 |

|

Группа СКК и ЯК Центрального Ставрополья |

225 |

10,2 |

4,0 |

9 |

|

Группа ЯК Калмыкии |

733 |

3,8 |

2,3 |

17 |

|

Новотиторовская культура |

877 |

3,8 |

2,5 |

22 |

|

Раннекатакомбные комплексы Центрального Ставрополья |

83 |

19,3 |

2,4 |

2 |

|

Раннекатакомбные комплексы Калмыкии |

288 |

4,9 |

1,0 |

3 |

|

Восточноприазовская катакомбная культура |

508 |

3,4 |

0,4 |

2 |

Наиболее обеспеченными металлическим инвентарем, как видим, являются погребения кабардинской и закубанской групп СКК и групп СКК и ЯК Южного Ставрополья и Верхнего Прикубанья (21,9–32,9%). Менее насыщенными металлом оказались группы погребений СКК, ЯК и раннекатакомбные комплексы Северного и Центрального Ставрополья, а также группы СКК Калмыкии (10,1– 19,3%). Наконец, наименьшее количество комплексов с металлом встречено в Прикубанье (новотиторовская и восточноприазовская катакомбная культуры) и Калмыкии (группа ЯК и раннекатакомбная группа) – 3,4–4,9%. Надо отметить, что серия погребений ЯК Калмыкии пока хронологически не дифференцирована ( Шишлина , 2007), поэтому нельзя говорить об абсолютной корректности представленных здесь подсчетов, однако общая слабая насыщенность металлом этой группы очевидна.

В общем можно констатировать уменьшение количества металлосодержащих комплексов от предгорной зоны к степи, что вполне логично, учитывая тот факт, что центром металлургии и металлопроизводства в эпоху средней бронзы продолжает оставаться Северный Кавказ.

Отдельно необходимо отметить значительную разницу в содержании металла в погребениях синхронных соседних культур Прикубанья и Закубанья (3,4–3,5% против 24,5%), что еще раз свидетельствует о том, что Кубань в эпоху средней бронзы была реальной границей двух параллельно развивающихся культурных традиций (новотиторовской и северокавказской).

Среди закубанских материалов обращает на себя внимание значительная серия комплексов, содержащих металлические ножи, шилья (стержни) и их сочетания. Она является крупнейшей среди культур и культурных групп на территории Предкавказья (см. табл. 1), в количественном отношении составляя около трети всей представленной выборки комплексов с ножами и шильями, относящихся к раннему этапу средней бронзы. Прежде эта серия вообще не попадала в поле зрения исследователей в связи с практически полным отсутствием публикаций закубанских материалов.

Прежде чем перейти к характеристике указанных категорий инвентаря из погребений СКК Закубанья, необходимо сделать несколько замечаний. Период существования СКК в Закубанье длится не менее пятисот лет (начало – третья четверть III тыс. до н. э., в калиброванных датах), однако погребальный обряд СКК в Закубанье за это время практически не претерпел изменений ( Клещенко , 2007). До последнего времени эволюцию погребальной обрядности СКК можно было проследить по наиболее диагностичным и относительно массовым для эпохи средней бронзы категориям инвентаря: наборам украшений, роговым и металлическим булавкам. Эволюция же предметов производственного назначения (назовем их здесь «производственными наборами») рассматривалась ранее либо в эпохальных масштабах ( Кореневский , 1978), либо в рамках одной культурной традиции (см., напр.: Гей , 2000. С. 151–153). Накопление значительного источникового материала лишь в последнее время позволило исследователям обратиться к большим сериям комплексов с «производственными наборами» ( Гак, Калмыков , 2009).

Металлические ножи и шилья являются самой массовой находкой в погребениях раннего этапа эпохи средней бронзы в Закубанье. Они встречены в 59 по- гребениях (в 43% инвентарных погребений). Сочетание в инвентарном наборе ножа и шила характерно для многих культур эпохи ранней и средней бронзы Северного Причерноморья и Предкавказья. В Закубанье оно встречено в 26 случаях, в 16 погребениях присутствовали только ножи, в 17 – только шилья.

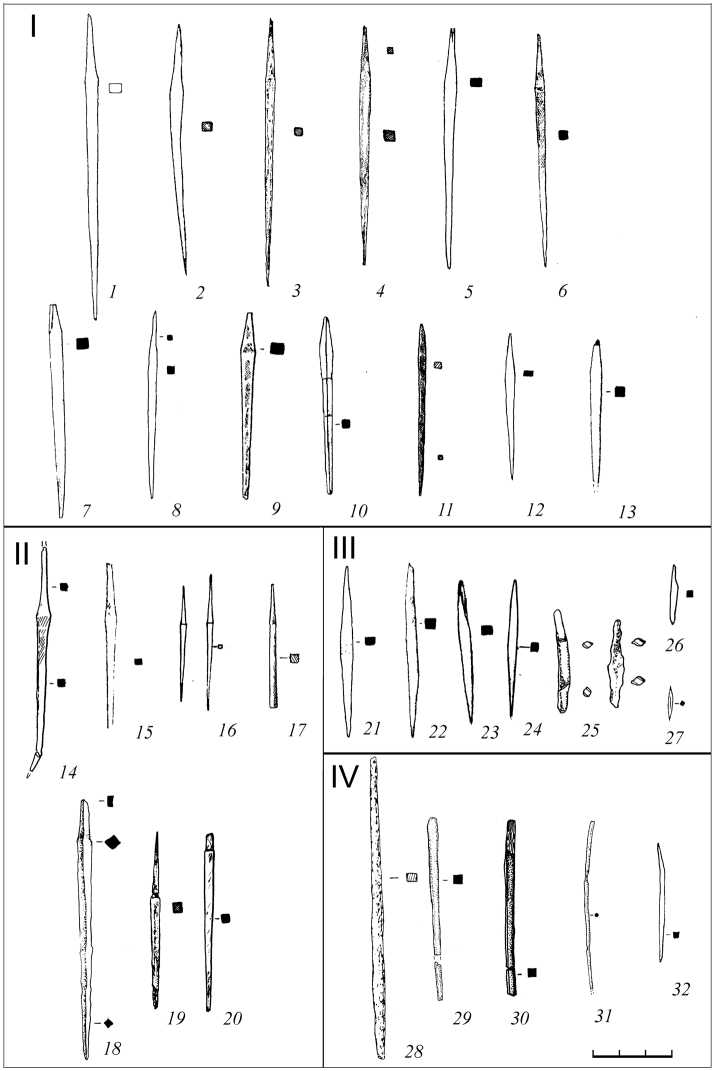

Серия ножей представлена 46 экземплярами. Для типологического анализа ножей были взяты 39 более или менее сохранившихся форм. Практически все экземпляры имеют плоское лезвие. Три ножа отличаются наличием ребра жесткости. Все экземпляры имеют черенок, часто со скругленным концом, прямоугольной, реже подтреугольной, формы. По общему абрису и основным метрическим показателям в рассматриваемой серии можно выделить четыре типа.

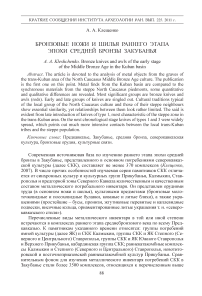

Тип 1 (21 экз.; рис. 1, 1–19 ) – обоюдоострые ножи длиной до 16 см, отличаются длинным клиновидным лезвием шириной до 4 см, четко выделенным черенком, составляющим 1/5–1/4 всей длины ножа, форма черенка вытянуто прямоугольная, расширяющаяся к лезвийной части. Эта форма ножей встречается в основном в вытянутых погребениях (в 70% случаев). Закубанские ножи типа 1 составляют основное содержание группы 4 классификации С. Н. Кореневского (1978) и вариантов 1, 3 и 4 группы 1 Е. И. Гака и А. А. Калмыкова (2009).

Внутри серии ножей типа 1 есть различия.

Подтип 1-1 (10 экз.; рис. 1, 1–8 ): имеют наибольшее расширение в основании лезвийной части, довольно резкий переход от лезвия к черенку и относительно узкое вытянутое лезвие. Аналогии им известны в погребениях ямно-но-вотиторовского типа и I этапа новотиторовской культуры в Прикубанье (рис. 1, 40, 41 ) ( Гей , 2000), ямных погребениях Нижнего Дона (рис. 1, 43 ) ( Братченко , 2001), а также северокавказских комплексах в Калмыкии (рис. 1, 44 ) ( Шишлина , 2007) и на Ставрополье (например, Расшеватский I, 21/8).

Подтип 1-2 (4 экз.; рис. 1, 9–12 ): отличаются округлым абрисом лезвия. Подобные формы встречены в преддонецких (раннедонецких: Братченко , 2001) памятниках (рис. 1, 45 ), а также раннекатакомбных комплексах Южного Ставрополья (рис. 1, 46, 47 ) ( Андреева, Петренко , 1998). В Закубанье они встречены в погребениях «новотиторовского» и «ямного облика».

Подтип 1-3 (7 экз.; рис. 1, 13–19 ): схож с подтипом 1-1, отличаясь меньшими общими размерами и укороченной лезвийной частью. Подобные ножи встречены как в ямных погребениях Калмыкии (рис. 1, 48, 50 ) ( Шишлина , 2007), так и в комплексах СКК Южного Ставрополья (рис. 1, 49 ) ( Кореневский , 1990).

Последние два подтипа в Закубанье встречены при вытянутых погребениях.

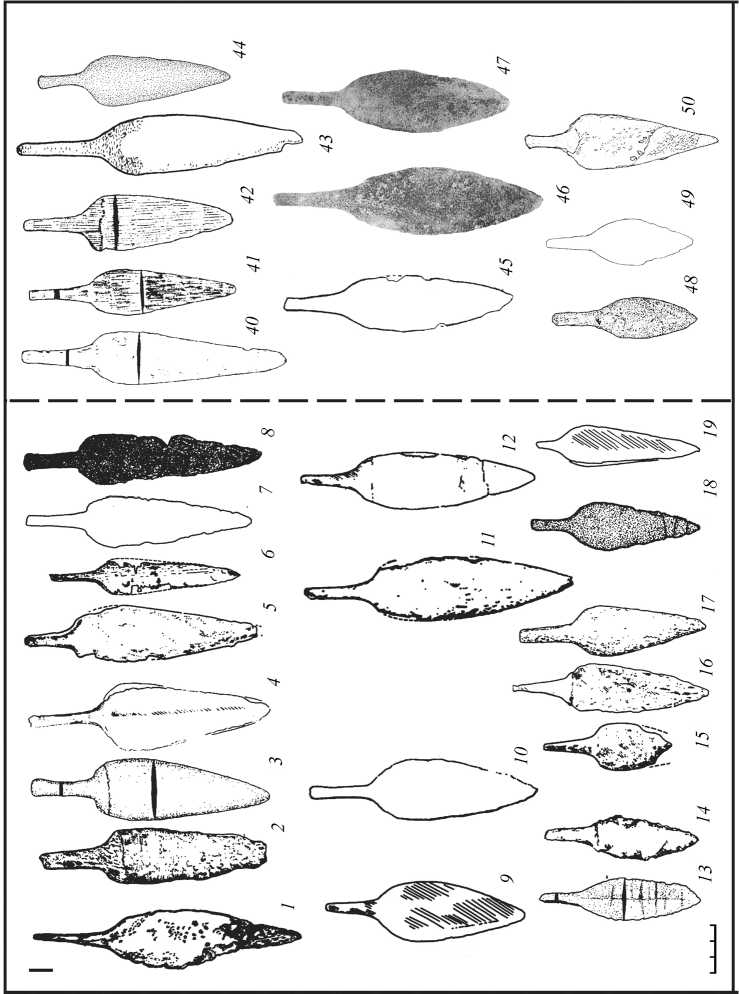

Тип 2 (11 экз.; рис. 2, 20–30 ) – ножи небольшого размера, отличающиеся подчеркнуто ромбовидной (в двух случаях – треугольной) формой лезвия. Длина колеблется от 5 до 12 см. Они обнаружены в равной степени как при вытянутых, так и при скорченных погребениях. В классификации Е. И. Гака и А. А. Калмыкова (2009) такие ножи соответствуют варианту 2 группы 1.

Тип 2 также дифференцируем на 3 подтипа.

Подтип 2-1 (4 экз.; рис. 2, 20–23 ): треугольный или ромбический абрис лезвия и резко профилированный переход к рабочему краю.

Подтип 2-2 (2 экз.; рис. 2, 24, 25 ): при таком же, как и в подтипе 2-1, подтре-угольно-ромбическом абрисе лезвия имеют более плавные контуры переходов от черешка к лезвийной части и рабочему краю.

Рис. 1. Типология ножей закубанской группы СКК

Рис. 2. Типология ножей закубанской группы СКК (описание рис. 1 и 2 см. на с. 94)

Подтип 2-3 (5 экз.; рис. 2, 26–30 ): отличаются ромбическим абрисом лезвия, небольшими размерами и очень плавными контурами переходов.

На соседней территории Прикубанья такие формы характерны для финальной стадии развития новотиторовской культуры (рис. 2, 55, 56, 58 ) ( Гей , 2000), преддонецких (раннедонецких по: Братченко , 2001) комплексов (рис. 2, 59 ), раннекатакомбной группы Калмыкии (рис. 2, 57 ) ( Шишлина , 2007), СКК комплексов Южного Ставрополья (рис. 2, 51, 53 ) ( Нечитайло , 1978; Кореневский , 1990). В предгорьях эта форма доживает вплоть до развитого катакомбного времени (рис. 2, 52 ) ( Нечитайло , 1978), а в степи – даже до финала эпохи средней бронзы (рис. 2, 54 ) ( Кореневский, Белинский, Калмыков , 2007).

Тип 3 (5 экз.; рис. 2, 31–35 ): небольшие ножи с овальным и подпрямоугольным лезвием (группа 1 по: Кореневский , 1978; вариант 4 группы 1 по: Гак, Калмыков , 2009). В Закубанье они встречены при вытянутых погребениях. Ближайшие аналогии им представлены в позднеямных и преддонецких (раннедонецких по: Братченко , 2001) погребениях (рис. 2, 38, 39 ), новотиторовских памятниках II этапа (рис. 2, 37 ) ( Гей , 2000), несколько подобных экземпляров, отличающихся большими размерами, обнаружены в северокавказских погребениях Центрального Ставрополья (рис. 2, 36 ) ( Державин , 1991).

Тип 4 (в Закубанье пока известен 1 экз.; рис. 2, 60 ): нож имеет асимметричный (изогнутый) абрис лезвия. Такие ножи обнаружены в комплексах I этапа новоти-торовской культуры (рис. 2, 61 ) ( Гей , 2000), ямных и раннедонецких комплексах Подонья (рис. 2, 62, 63 ) ( Братченко , 2001). В Закубанье единственный экземпляр встречен в погребении «новотиторовского облика» – скорченном на правом боку. Несмотря на малочисленность находок однолезвийных ножей в комплексах раннего этапа среднебронзового века, функционально они выделяются в отдельный тип: появляясь в Предкавказье в финале ранней бронзы, эта форма практически исчезает на раннем этапе среднебронзового века, вновь появляясь в металлоком-плексе манычской катакомбной культуры ( Гак, Калмыков , 2009).

1 – Большой Петропавловский, 1/2; 2 – Садовый, 1/33; 3 – Владимирский, 9/45; 4 – Келермесский, 4/2; 5 – Дорошенко, 2/1; 6 – Большой Петропавловский, 4/2; 7 – Келермесский, 4/5; 8 – Михайловский, 11/9; 9 – Келермесский, 6/2; 10 – Дальний, 2/8; 11 – Уляп, 10-9; 12 – Келермесский, 3/5; 13 – Циплиевский Кут, 8/3; 14 – Ипподромный, 5/11; 15 – Серегинский, 1/48; 16 – Чернышевский I, 5/10; 17 – Курганинский, 1/71; 18 – Большетегинский, 4/7; 19 – Келермесский, 20/3; 20 – Большой Петропавловский, 9/9; 21 – совхоз им. Кирова, 7/1; 22 – Дукмасовский, 2/4; 23 – Мокрый Назаров, 5/4; 24 – Дальний, 2/14; 25 – Геймановский, 6/11; 26 – Большой Петропавловский, 6/7; 27 – Чернышевский I, 5/17; 28 – Дальний, 2/16; 29 – Келермесский, 12/5; 30 – Серегинский, 1/39; 31 – Келермесский, 32/2; 32 – Чернышевский I, 4/9; 33 – Владимирский, 5/5; 34 – Курганинский, 1/71; 35 – Чернышевский I, 4/2; 36 – Веселая Роща I, 27/4; 37 – Батуринская II, 3/11; 38 – Жданов, Виноградники, 1/7; 39 – Красная Зоря, 2/9; 40 – Степной, 4/14; 41 – Тимашевск, 1/31; 42 – Брюховецкая II, 4-5; 43 – Веселый I, 3/13; 44 – Чограй IX, 1/1; 45 – Северск, 1/2; 46 – Красное Знамя, 1/6; 47 – Красное Знамя, 1/7; 48 – Восточноманчский, левый берег III (1966), 22/5; 49 – Нежинский I, 1-14; 50 – Манджикины I, 3/2; 51 – Усть-Джегутинский, 32/7; 52 – Суворовский, 2/1; 53 – Константиновское Плато, 2/2; 54 – Большой Ипатовский курган, п. 13; 55 – Батуринская I, 15/5; 56 – Тимашевск, 1/20; 57 – Восточный Маныч, левый берег I, 1965, 45/2; 58 – Днепровская I, 3/1; 59 – Александровск, 3/6; 60 – Дальний, 2/5; 61 – Брюховецкая I, 5-9 (Прикубанье, НТ-I, по А. Н. Гею); 62 – Сватово, 12/1; 63 – Зимогорье, 2/9

На основе данных курганной стратиграфии, погребальной обрядности (поза погребенного, детали обряда) и сочетания в комплексах с предметами, являющимися четкими хронологическими маркерами (в основном это архаичные роговые и бронзовые булавки), можно сделать ряд выводов о времени появления и эволюции различных типов ножей в Закубанье.

Наиболее ранним в Закубанье является тип 2. Орудия этого типа встречены преимущественно вместе с роговыми булавками с архаичным орнаментом в виде горизонтальных и косых насечек (в четырех погребениях) при скорченных на боку погребениях «новотиторовского облика», что также свидетельствует о раннем характере этих комплексов (рис. 2, 20, 22, 23, 28 ). В кургане 2 могильника Дальний два комплекса (погребения 5 и 14) являлись синхронными. При этом в погребении 5 обнаружена архаичная булавка в сочетании с ножом типа 2, поэтому нож из погребения 14 также можно считать ранним (рис. 2, 24 ). Еще два экземпляра типа 2 (рис. 2, 25, 26 ) встречены в погребениях с канавками по периметру дна ямы, что является наиболее ранним в погребениях закубанской группы СКК. Таким образом, 7 из 11 ножей типа 2 достоверно относятся к наиболее раннему этапу существования СКК в Закубанье. При этом надо отметить, что в остальных четырех хронологически неопределенных погребениях с ножами типа 2 не встречено вещей и деталей обряда, свидетельствующих о позднем характере этих комплексов.

К раннему этапу СКК Закубанья относится также единственный экземпляр ножа типа 4 (рис. 2, 60 ), обнаруженный в наборе с архаичной костяной булавкой.

Таким образом, из 10 комплексов с бронзовыми ножами, безусловно относящихся, по указанным выше признакам, к раннему этапу СКК в Закубанье, лишь два ножа относятся к типу 1. На следующем же этапе СКК эта форма становится доминирующей. Орудия этого типа встречены в 8 из 12 хронологически определяемых комплексов (рис. 1, 6, 7, 10, 12, 14, 16 ). На данном этапе развития СКК в погребальных комплексах появляются бронзовые молоточковидные булавки, пришедшие на смену архаичным роговым, и украшения «северокавказского стиля».

К этому же этапу относится и нож типа 3 из погребения Владимирский, 5/5 (рис. 2, 33 ), встреченный в сочетании с бронзовой молоточковидной булавкой. С учетом того, что три из четырех ножей обнаружены при вытянутых на спине погребениях (доминирующая форма обряда в СКК) и не обнаружены в погребениях с архаичным инвентарем, можно сделать вывод о том, что ножи этого типа появляются в Закубанье на развитом этапе СКК.

Итак, проведенный анализ комплексов с ножами закубанской группы СКК позволяет выделить ранние (2 и 4) и поздние (1 и 3) их типы. Тем не менее, как показывают приведенные в данной статье аналогии и последние аналитические исследования ( Гак, Калмыков , 2009), хронологическая атрибуция такой категории вещей, как ножи, для среднебронзовой эпохи Предкавказья в известной степени условна. Большая часть из известных форм ножей, появившись однажды, продолжает бытовать в среде носителей степных культур, претерпевая определенную эволюцию, вплоть до конца развитого этапа эпохи средней бронзы и даже до ее финала. Несмотря на это, сравнительный анализ проведенной

Рис. 3. Типология шильев (стержней) закубанской группы СКК в данной работе типологии и хронологии появления различных форм ножей на территории Закубанья и соседних территорий позволяет сделать следующие выводы.

Ножи типа 2 – для Закубанья однозначно наиболее архаичная форма – на соседних территориях появляются гораздо позже: на III этапе новотиторов-ской культуры в Прикубанье, в преддонецком горизонте (на раннедонецком этапе, по С. Н. Братченко) в Подонье, в раннекатакомбных комплексах Калмыкии и на развитом этапе СКК в Южном Ставрополье. В ареале новотиторов-ской культуры (I этап) в это время бытуют ножи типов 1 и 3, в свою очередь, появляющиеся в Закубанье на развитом этапе, синхронном новотиторовским II–III этапам. На основании чего можно предположить, что именно с территории Закубанья форма ножей типа 2 попадает в соседние степные и предгорные районы.

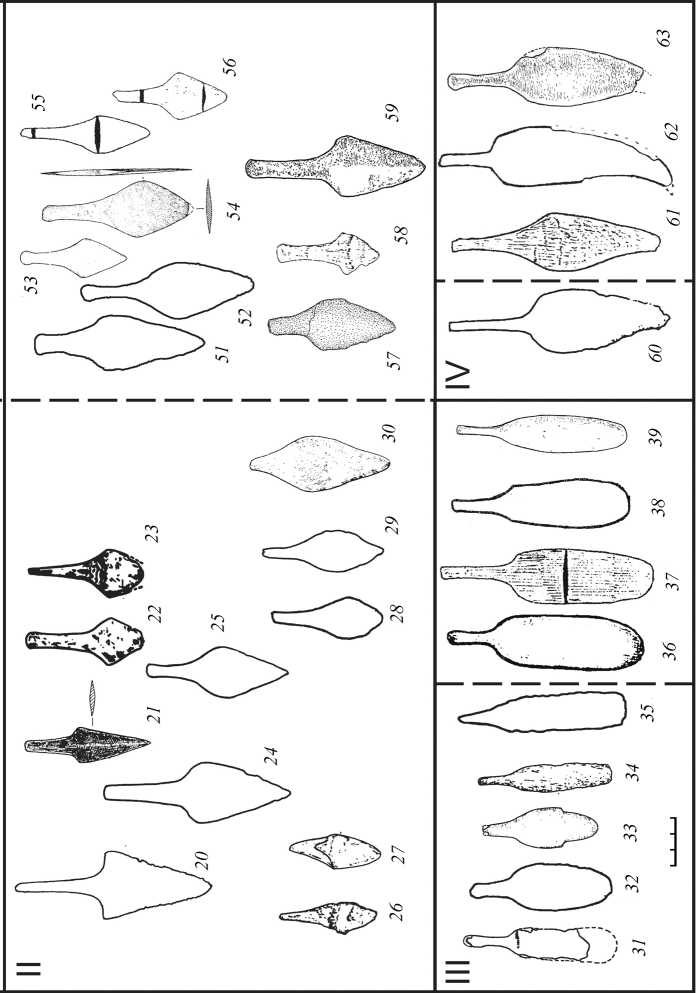

Бронзовые шилья (стержни) являются еще одной многочисленной категорией производственных орудий (встречены в 43 погребениях). По общим метрическим показателям их можно разделить на четыре типа.

Тип 1 – самый многочисленный – представлен длинными и средних размеров (от 11 до 6 см) шильями, квадратными в сечении, с выделенным черенком, составляющим от 1/6 до 1/4 общей длины (рис. 3, 1–13 ).

Тип 2 – серия шильев разных размеров, квадратных в сечении, у которых черенок отделен от рабочей части резким подчеркнутым переходом (рис. 3, 14– 17 ) либо уступом (рис. 3, 18–20 ). Последние по функциональному назначению можно отнести к наконечникам стрекал (ср.: Гак, Калмыков , 2009. С. 110. Рис. 2, 8–17 ).

Тип 3 – шилья средних размеров и маленькие стерженьки, в сечении квадратные, переход к черенку находится ближе к средней части (рис. 3, 21–27 ).

Тип 4 – стержни с квадратным (рис. 3, 28–30, 32 ) и круглым (рис. 3, 31 ) сечением, не имеющие выделенного черенка.

Представленные типы бронзовых шильев (стержней) являются довольно распространенными на территории Предкавказья. Хронологической динамики в развитии форм бронзовых шильев на раннем этапе эпохи средней бронзы в Закубанье пока не прослеживается. В то же время обращает на себя внимание почти полное отсутствие среди закубанских орудий узкофункциональных предметов (зубильца, наконечники стрекал, буравчики и др.), обнаруженных в соседних районах Предкавказья ( Гак, Калмыков , 2009).

1 – Большой Петропавловский, 4/2; 2 – Большой Петропавловский, 9/9; 3 – Большой Петропавловский, 6/9; 4 – Большой Петропавловский, 1/2; 5 – Геймановский, 3/3; 6 – Келермесский, 3/5; 7 – Чернышевский I, 5/17; 8 – Келермесский, 4-5; 9 – Дорошенко, 2/1; 10 – Чернышевский, 5/37; 11 – Большой Петропавловский, 5/3; 12 – Дальний, 2/13; 13 – Чернышевский, 1/6; 14 – Келер-месский, 6/2; 15 – Чернышевский I, 1/23; 16 – Родина, 1/3; 17 – Новокубанский, 1/4 и 5; 18 – Ипподромный, 1/2; 19 – Большой Петропавловский, 6/7; 20 – Дукмасовский, 2/4; 21 – Дальний, 2/5; 22 – Геймановский, 6/10; 23 – Чернышевский I, 4/9; 24 – Дальний, 2/16; 25 – Спокойная, 1/10; 26 – Келермесский, 20/3; 27 – Келермесский, 12/3; 28 – Курганинский, 1/71; 29 – Владимирский, 5/5; 30 – Ипподромный, 5/11; 31 – Циплиевский Кут, 8/3; 32 – Дальний, 2/14

Приведенные в данной работе результаты исследования серии ножей и шильев позволяют отметить своеобразие металлокомплекса раннего этапа эпохи средней бронзы Закубанья. На начальном этапе среднебронзового века рассматриваемый регион, безусловно, являлся одним из ведущих центров метал-лопроизводства, на что указывают данные, приведенные в табл. 1. Несмотря на близость культурных традиций местной группы северокавказского населения и их степных соседей, контакты между ними были довольно ограниченными. Об этом свидетельствует как запаздывание в появлении в Закубанье наиболее характерных для степной зоны форм орудий (ножи типа 1), так и ряд других особенностей погребальной обрядности, анализ которых выходит за рамки настоящей работы. В то же время распространение на следующем хронологическом этапе в Закубанье ножей типов 1 и 3 указывает на то, что связи населения Закубанья со степными культурными группами становятся более тесными.

В целом же следует отметить, что серия ножей и шильев из Закубанья – крупнейшая по сравнению с инвентарным комплексом соседних районов и может рассматриваться как ключевая в определении хронологического развития форм данных категорий погребального инвентаря раннего этапа эпохи средней бронзы по всему Предкавказью.

Список литературы Бронзовые ножи и шилья раннего этапа эпохи средней бронзы Закубанья

- Алексеев А. Ю., 1988. Отчет о работе Келермесской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в 1988 г.//Архив ИА. Р-1. № 13064.

- Алексеев А. Ю., 1989. Отчет о работе Келермесской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в 1989 г.//Архив ИА. Р-1. № 14764.

- Андреева М. В., Петренко В. Г., 1998. Комплексы эпохи бронзы из кургана у хутора «Красное Знамя»//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. М. Вып. 2.

- Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1984. Т. 1.

- Беглова Е. А., 2004. Отчет об исследовании курганного могильника Садовый в 2004 году//Архив ИА. Б/н.

- Братченко С. Н., 2001. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганськ.

- Гак Е. И., Калмыков А. А., 2009. Ямно-новотиторовское наследие в металлопроизводстве катакомбных культур центральной и восточной части степного Предкавказья//Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы. Оренбург.

- Галанина Л. К., 1981. Государственный Эрмитаж. Отчет о раскопках курганов у ст. Келермесской Краснодарского края в 1981 г.//Архив ИА. Р-1. № 8758.

- Галанина Л. К., 1982. Отчет о работе Келермесской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в 1982 г.//Архив ИА. Р-1. № 9103.

- Галанина Л. К., 1983. Отчет о работе Келермесской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в 1983 г.//Архив ИА. Р-1. № 10405.

- Галанина Л. К., 1984. Отчет о работе Келермесской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в 1984 г.//Архив ИА. Р-1. № 10406.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.

- Гей А. Н., Ульянова О. А., 1982. Отчет о работе Курганинского отряда Северо-Кавказской экспедиции ИА АН СССР в 1982 году//Архив ИА. Р-1. № 9856.

- Державин В. Л., 1991. Степное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. М.

- Днепровский К. А., 1989. Отчет о работе на могильниках Дукмасов и Мокрый Назаров в Шовгеновском районе Адыгейской АО в 1989 году//Архив ИА. Р-1. № 14086.

- Жупанин О. Ф., 1990. Научный отчет о проведении археологических исследований пяти курганов в зоне строительства Краснодарской ГРЭС на южной окраине поселка Мостовского, Мостовского района Краснодарского края в 1990 году//Архив ИА. Р-1. № 17281.

- Каминская И. В., 1983. Отчет о раскопках курганов в ст. Отрадной Отрадненского района Краснодарского края в 1983 году//Архив ИА. Р-1. № 9245.

- Каминский В. Н., 1985. Отчет о раскопках курганов в ст. Михайловской Курганинского района Краснодарского края в 1985 году//Архив ИА. Р-1. № 10116.

- Каминский В. Н., 1986. Отчет о раскопках кургана-могильника в г. Курганинске в 1986 году//Архив ИА. Р-1. № 11415.

- Каминский В. Н., 1990. Отчет о раскопках Владимирской курганной группы в Лабинском районе Краснодарского края в 1990 г.//Архив ИА. Р-1. № 15029.

- Клещенко А. А., 2007. Погребальные памятники эпохи средней бронзы Закубанья//РА. № 4.

- Кореневский С. Н., 1978. О металлических ножах ямной, полтавкинской и катакомбной культур//СА. № 2.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье. М.

- Лесков А. М., 1983. Отчет о раскопках Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1983 г.//Архив ИА. Р-1. № 9855.

- Лесков А. М., Габуев Т. А., Днепровский К. А., 1985. Отчет о раскопках Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1985 г.//Архив ИА. Р-1. № 10973.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1984. Отчет о раскопках Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1984 г.//Архив ИА. Р-1. № 10482-83.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 1984. Отчет о работе Краснодарской археологической экспедиции за 1984 год//Архив ИА. Р-1. № 10316.

- Лопатин А. П., 1995. Курган у станицы Спокойной//Историко-археологический альманах. Армавир.

- Марковин В. И., 1994. Северокавказская культурно-историческая общность//Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии: Ранняя и средняя бронза Кавказа. М. (Археология.)

- Марковин В. И., 1999. Константиновская группа курганов эпохи бронзы у г. Пятигорска//Древности Северного Кавказа. М.

- Навротский Н. И., 1978. Отчет об охранных раскопках аварийного кургана, разрушенного земляными работами, на территории карьера цеха № 1 Новокубанского завода стройматериалов Краснодарского края (Старая станица)//Архив ИА. Р-1. № 5898.

- Нехаев А. А., 1982. Отчет о раскопках экспедиции Государственного историко-археологического музея-заповедника в Красногвардейском районе Адыгейской АО в 1982 году//Архив ИА. Р-1. № 9417.

- Нечитайло А. Л., 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев.

- Пьянков А. В., 1988. Отчет о раскопках курганов в урочище Циплиевский кут в Абинском районе Краснодарского края в 1988 году//Архив ИА. Р-1. № 13448-53.

- Тарабанов В. А., 1978. Отчет о раскопках восьми курганов в колхозе им. Кирова Белореченского района Краснодарского края в 1978 г.//Архив ИА. Р-1. № 7086.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.). М.