Бронзовый кельт турбинского типа из Центральной Барабы

Автор: Дураков И.А., Софейков О.В., Ненахов Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521857

IDR: 14521857

Текст статьи Бронзовый кельт турбинского типа из Центральной Барабы

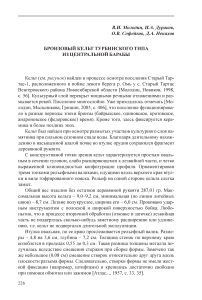

Кельт был найден при осмотре размытых участков культурного слоя памятника при сильном сезонном спаде воды. Благодаря длительному нахождению в насыщенной влагой почве во втулке орудия сохранился фрагмент деревянной рукояти.

С конструктивной точки зрения кельт характеризуется простым овальным в сечении туловом, слабо расширяющемся к лезвийной части, и четко выраженной клиновидностью конфигурации профиля. Орнаментирован тремя тонкими рельефными валиками, идущими вдоль верхнего края втулки в виде гофрированного пояска. Рельеф на одной стороне кельта слегка замыт.

Общий вес изделия без остатков деревянной рукояти 287,01 гр. Максимальная высота кельта – 9,0–9,2 см, минимальная (по линии литейных швов) - 8,7 см. Лезвие полукруглое, ширина его - 6,0 см. Проковано ударным инструментом с полоской и широкой поверхностью бойка. Любопытно, что в процессе вторичной обработки (отковке и заточке) лезвийная часть не подверглась сколько-нибудь заметному расширению или удлинению, т.е. кельт не подвергался длительной эксплуатации.

Втулка овальная, по ее краю прослеживается рельефный валик. Размеры – 4,8 на 3,6 см, глубина – 7,2 см. Толщина стенок по верхнему краю колеблется в пределах 0,55 до 0,3 см. Такая разница толщены металла получилась вследствие смещения стержня при сборке формы. Замечено так же небольшое (0,08 см) смещение створок относительно друг друга вдоль плоскости разъема формы. Следовательно, створки формы не имели жесткой фиксации (например, штифтами) и крепились достаточно свободно при помощи обмотки или зажимов [Атлас..., 1957, с. 33, 35].

Кельт из поселения Старый Тартас-1.

1 – кельт; 2 – фрагмент деревянной рукояти.

На боковых сторонах кельта заметны рельефно выраженные литейные швы. Их ширина – 0,4 мм, высота – 0,2 мм. По краю втулки прослеживаются следы от двух литников вытянутой щелевидной формы. Их размеры – 1,2–0,5 см и 1,3–0,4 см., т.е. заливка металла в форму осуществлялась через двухканальную литниковую систему с рассекателем потока металла.

В нижней части у лезвия кельта прослеживается незначительное скопление поверхностных газовых раковин (0,25–0,2 мм). Кроме этого у верхней кромки втулки выявлен небольшой прилив, образовавшийся вследствие повреждения при заливке поверхности рабочей камеры формы. Сочетание таких дефектов указывает на заливку металла в плохо присушенную форму [Атлас..., 1958, с. 84–85].

Судя по расположению литейных швов, литников и литейных дефектов, кельт отлит в двухсторонней глиняной литейной форме, состоящей из двух створок и сердечника. Форма изготовлена по комбинированной модели, основной корпус которой представлял собой кельт сейминско-турбинского типа разряда К-4, на который были налеплены тонкие жгуты пластичного материала, вероятнее всего, воска. На получение рельефа именно таким способом указывают перепады толщины и глубины рельефа в местах расплющивания жгутов при их прикреплении к поверхности модели, а также характерные утолщения в местах наложения концов жгутов друг на друга.

Во втулке сохранился обломок деревянной рукояти (см. рисунок , 2 ). Кельт насаживался лезвием перпендикулярно рукояти, как тесло. Сохранившийся фрагмент насада рукояти, выполненный, скорее всего, из хвойной породы дерева, имеет клиновидную форму, хорошо обструган, узкий конец клина обрезан острым лезвием. Его размеры: высота – 6,5 см, ширина в верхней части 2,8 см, в нижней – 2,6 см, толщина – 1,7 и 0,4 см соответственно. На поверхности прослеживаются остатки органической прокладки. Следует отметить, что принцип крепления рукояти совпадает с образцами из Турбинского могильника [Бадер, 1964, с. 76, рис. 50] и отличается от кротовско-самуських [Соловьёв, Чибиряк, 2001, с. 457–458, рис. 1].

По конструктивным особенностям и орнаментации находка из Старого Тартаса-1 близка турбинскому типу кельтов [Косарев, 1970, с. 124], и согласно классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, по основным признакам относится к разряду К-6 [Черных, Кузьминых, 1989, с. 39, рис. 6–8]. Отклонением от стандарта следует считать отсутствие ярко выраженных ребер на фасках боковых граней старотартасского кельта, однако в Турбинской коллекции изделия без этой конструктивной детали также встречаются [Бадер, 1964, с. 76, рис. 42, 54, 57] как в составе разряда К-6, так и К-4 [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 3, 5 , 7, 6 ]. Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых отмечают эту деталь как характерную аномалию кельтов разряда К-4 [Там же, с. 39, рис. 3, 5 ; 4, 4; 6, 8 ]. Следует еще раз отметить, что основой литейной модели для старотартасской находки послужил кельт именно этого разряда.

Отсутствие гребней на фасках боковых граней целой группы кельтов разрядов К-4 и К-6, по всей видимости, не случайно. Гребни, по признанию большинства авторов, являются технической деталью, усиливавшей его конструкцию и предохраняющей от поперечной деформации орудия, и, следовательно, являются следствием эволюции формы. Начиная типологоэволюционный ряд по предложенной еще В.А. Городцовым модели развития с простейших клиновидных форм [1915, с. 188], мы должны признать, что отсутствие фасок у этих разрядов является более ранним эволюционным признаком*.

Вызывает интерес и сам факт находки кельта такого типа в Сибири. Как правило, кельты разрядов К-4 и К-6 встречаются к западу от Урала, локализуются в Прикамье и доминируют на Турбинском могильнике, тогда как на востоке господствуют орудия пышно орнаментированные [Черных, Кузьминых, 1989, с. 186; Бадер, 1964].

Любопытно, что описанная выше находка кельта турбинского типа в Сибири далеко не единственная. Всего в двух километрах к западу от с. Старый Тартас на территории многослойного могильника Тартас-1 в погребении одиновской культуры № 487 был найден кельт разряда К-4 [Молодин и др., 2011, с. 207, рис. 1, 2 ]. Два кельта того же разряда происходят с территории могильника Преображенка-6, расположенного в 40 км выше по р. Оми [Молодин и др., 2004, с. 379, рис. 1, 1, 2 ]. Кроме этого известен еще один кельт разряда К-6, происходящий с территории Прииртышья [Молодин, Нескоров, 2010, с. 64, рис. 12].

Можно полагать, что типологическое своеобразие турбинских кельтов разрядов К-4 и К-6 объясняется не территориальной обособленностью, а более ранним временем возникновения, поскольку таких предметов в При-обье и Прииртышьи по нашим сведениям, известно уже шесть. Учитывая комплексы керамики, в большом количестве собранные, особенно в этом году на поселении Старый Тартас-1, кельт принадлежал одиновскому или кротовскому культурному горизонту поселения. С нашей точки зрения, первая посылка более вероятна, поскольку именно кельты типа К-4 найдены в закрытом комплексе одиновской культуры в памятнике Тартас-1 [Молодин и др., 2011, рис. 1, 2 ], а также с большой долей вероятности происходят из разрушенных захоронений одиновской культуры могильника Преображенка-6 [Молодин и др., 2004, рис. 1, 1, 2 ].