Бронзовый нож с острова Сергушкин

Автор: Герман П.В., Савин А.Н., Рыбин Е.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521911

IDR: 14521911

Текст статьи Бронзовый нож с острова Сергушкин

В процессе изготовления литейной формы модель погружалась в глиняную формовочную массу. В результате этого часть модели оказалась более заглублена, а стык створок незначительно сместился к одной из сторон. Так как после изготовления практически вся поверхность предмета подвергалась вторичной обработке, не удалось проследить место примыкания литникового канала. Вероятно, он примыкал к торцовой части предмета.

Вторичная доработка включала удаление литейных швов и литникового канала с последующей шлифовкой мест их расположения. Лезвийная часть ножа подвергалась тщательной формообразующей ковке.

Культурно-хронологическая интерпретация. Наибольшее количество аналогий найденному изделию известно по материалам тагарской культуры. В связи с этим наименование культуры скифского времени Минусинской котловины стало для таких ножей именем нарицательным. Это касается как всех прямообушных изделий с треугольным сечением, так и конкретно образцов с петлевидной рукоятью и перекладиной, среди которых встречаются изогнутообушковые. Датировка погребальных комплексов с такими ножами совпадает с развитым и заключительным этапами существования тагарской культуры. В частности, нож с каплевидным отверстием и перекладиной, обнаруженный в могильнике Медведка I (кург. 5, мог. 2), датирован, как и весь комплекс, сарагашенским этапом [Савинов, Моло-дин, Полосьмак, 1995, c. 132, рис. 1, 1 ]. Около десятка петельчатых ножей найдено в склепе кургана на озере Большой Берчикуль. В.В. Бобров датирует подобные изделия III–I вв. до н.э. [1 9 80, с. 92]. Н.Л. Членова относит ножи с прорезной рукоятью и горизонтальными перекладинами к V–III вв. до н.э. [1967, с. 188, табл. 39, 8, 13 ; 1992, с. 213, табл. 86, 16 ]. Среди случайных находок в Минусинской котловине (коллекция И.П. Товостина) известна рукоять ножа, украшенная плоским изображением головы хищной птицы, под которой расположен подтреугольный вырез с перемычкой. М.П. Завитухи-на датирует находку VI в. до н.э. [1983, с. 83, 176 (№ 241)].

Гораздо реже подобные ножи встречаются среди материалов скифского времени из Тувы и Алтая. Большинство бронзовых ножей саглынской культуры (V-III вв. до н. э .) имеют петле-

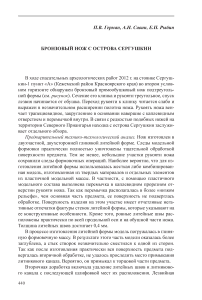

Рис. Нож с петлевидной рукоятью. Остров Сергушкин.

видную рукоять [Грач, 1980, с. 35, рис. 112, 3, 5 ; Мандельштам, 1992, с. 188, табл. 76, 26, 27, 36, 37 ]. К предметному комплексу второй половины VI - первой поло в ины V в . до н.э. относ я т бро н зовые ножи с петлевидным окончанием рукояти из курганных могильников пазырыкской культуры Горного Алтая [Степанова, Хаврин, 2005, рис. 1, 3, 6 ; Кирюшин, Тишкин, Матренин, 2011, с. 109–110, рис. 7, 1 - 4 ]. Присутствуют ножи данного типа в материалах больше-реченской культуры Верхнего Приобья с V в. до н.э. [Грязнов, 1956, табл. XXIV, 2, 5, 6 ].

Таким образом, все петельчатые, а также прямообушковые ножи с треугольным сечением датируются в основном ареале их распространения (Саяно-Алтайская горная область) VI–I вв. до н.э. В пределах этого д и апазона должны датироваться аналогичные изделия из других районов.

Петельчатый нож с перемычкой обнаружен при исследовании Самусь-ского могильника в Томском Приобье и датирован V- I V вв. до н.э. [Плетнева, 1977, с. 27, 35]. Известны подобные ножи и в циркумбайкальском регионе: погребение на многослойном поселении Катунь-1 (Чивыркуй-ский залив, оз. Байкал) отнесено к IV-III вв. до н.э. по аналогии с сарага-шенскими находками [Горюнова, Новиков, 1997, рис. 2, 4 ]. Аналогичный экземпляр найден на выдувах возле деревни Фофаново (Забайкалье) [Диков, 1958, табл. XXIX, 67 ].

В подтаежной зоне Среднего Енисея ножи с петлевидной рукоятью обнаружены в погребениях нижнепорожинского этапа (культуры) раннего железного века. П.В. Мандрыка изначально датировал этап VI– III вв. до н.э. [1998, с. 20], а п о зднее о тнес захоронения с н ожами ( Усть-Шилка II, погр. 2 и 3) к VII–VI вв. до н.э. [2008; Mandryka, 2008, р. 263]. В свете приведенных данных, правильность последней даты вызывает сомнения.

Давно известно, что древние племена восточносибирской тайги находились в контакте с южными степными и лесостепными народами [Окладников, 1946, 1978; Членова, 2001 и др.]. Появление ножа подобного типа на острове Сергушкин является результатом данного процесса. Это же, в частности, демонстрируют и материалы некоторых погребений цэпаньской культуры Северного Приангарья [Привалихин, 1993, 2011]. Учитывая находки с западноангарских (Усть-Тасеева [Дроздов, Гревцов, Заика, 2011]) и среднеенисейских (Усть-Шилка II [Мандрыка, 2008]) памятников, есть все основания говорить о западном (енисейском) импульсе [Привалихин, 2011, с. 168] распространения «скифских» бронз в Северном Приангарье. Его начало следует связать с появлением тагар-ских (сарагашенских) племен в районе современного г. Красноярска, т.е. не раньше VI-V вв. до н.э. [Николаев, 1980; Мандрыка, 19 9 8, с. 2 1 ; Герман, 2008, с. 18]. Так же не ранее этого времени в Северном Приангарье появились и другие «скифские» бронзы – торевтика (детали наборного пояса) и трехлопастные наконечники стрел.