Буддийская коллекция из собрания Государственной классической академии им. Маймонида: квантитативный анализ

Автор: Мучаева И.И.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования данной статьи выступает буддийская коллекция из собрания Государственной классической академии им. Маймонида в контексте антирелигиозной политики советского государства в 1920 –1930-е годы. В первоначальном этапе исследования была выдвинута гипотеза о том, что количественное большинство предметов, посвященных отдельным божествам в составе коллекции, обусловлено наибольшими предпочтениями калмыков, которая получила подтверждение в ходе квантитативного анализа описи коллекции.

Предметом исследования данной статьи выступает буддийская коллекция из собрания Государственной классической академии им. Маймонида в контексте антирелигиозной политики советского государства в 1920 –1930-е годы. В первоначальном этапе исследования была выдвинута гипотеза о том, что количественное большинство предметов, посвященных отдельным божествам в составе коллекции, обусловлено наибольшими предпочтениями калмыков, которая получила подтверждение в ходе квантитативного анализа описи коллекции.

Короткий адрес: https://sciup.org/170211036

IDR: 170211036 | УДК: 93 | DOI: 10.34685/HI.2025.28.10.009

Текст научной статьи Буддийская коллекция из собрания Государственной классической академии им. Маймонида: квантитативный анализ

История взаимоотношений советского государства с религиозными конфессиями неоднозначна. С первых дней установления власти большевиков, создаваемая ими нормативная правовая база была направлена на изоляцию церкви и духовенства от общества с одновременным лишением их права собственности на имущество. Документом, заложившим основы советского законодательства о религиозных культах, стал декрет от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».1 И если в течение 1920-х гг. методы этой политики носили пропагандистский характер, то уже к 1930-м — привели к усилению административных мер. По справедливому замечанию известного историка К. Н. Максимова, «некоторая лояльность советской власти к буддийской вере, определяемая восточной политикой внешнего ведомства не означала принципиального изменения стратегической цели по ликвидации всех религий в СССР».2

Ситуацию в Калмыкии характеризует делопроизводственная практика органов советской власти. Так, например, 25 мая 1933 г. решени- ем Президиума облисполкома здание высшей философской духовной академии «Цаанит-Чой-ре» было временно передано для использования под организуемый областной детский санаторный лагерь.3 Согласно донесению Кетченеровско-го улусного исполнительного комитета от 2 сентября 1939 г., направленного в Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР на территории улуса функционировало пять хурулов и одна церковь. В ходе активной антирелигиозной кампании в 1932–1933 г. Туктуновский и Абгенеровский хурулы, лишенные деревянных зданий, кроме разваленных саманных кухонь, но юридически не закрытые, не могли функционировать. Также, здание, юридически не закрытого Кетченеровско-го хурула, с 1934 г. использовалось под сельский клуб. В 1936–1937 гг. решением Центрального исполнительного комитета Калмыцкой АССР были закрыты Цаганурский и Алцынхутинский хуру-лы, а их здания использовались под улусные центры, а Кегультинская церковь — неполной средней школы.4

В соответствии с декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов, одновременно с наступлением на церковь, активные действия большевиков были направлены на введение юридического равенства всех граждан советского государства. В этих условиях представители привилегированного населения России лишались права на землепользование и проживание в принадлежащих им хозяйствах.5 Все имущество, принадлежавшее им, подлежало конфискации. Наряду с денежными средствами, вещами, изготовленными из драгоценных металлов и другими, представляющими материальную ценность, под изъятие подпадали и буддийские ритуальные предметы. В отчете заведующего финансовым отделом Приютненского улуса за 1938 г. приведены сведения о суммах, полученных за реализацию имущества закрытых четырех хурулов и двух церквей, а также отмечено, что «серебро и прочее будут отправлены в Москву».6 По утверждению К. Н. Максимова, уже в 1931 г. улусные ис- полкомы получили предписание от финансового отдела Калмоблисполкома о составлении описей с внесением всех конфискованных у хуру-лов и церквей вещей из серебра, парчи, бархата и шелка для отправления в Москву. А в 1933 г. Наркомат финансов РСФСР «конкретно указал адрес получателя ценностей в Москве — Хозо ОГПУ НКВД СССР».7 Государство Советов остро нуждалось в финансовых средствах и в этих условиях имущество религиозных объединений, представляющее ценность как предметы искусства, направлялось на продажу не только внутри государства, но и за его пределами. Металлические скульптуры направлялись на переплав-ку.8 Процедура изъятия предметов буддийского культа, зачастую без всякого учета, создавала «благоприятные» условия для злоупотреблений чиновников разных уровней.

Особый интерес в рамках антирелигиозной политики большевиков представляет коллекция буддийских предметов академии им. Маймонида, сформированная именно в годы гонений на религию.9

Коллекция предметов буддийского культа, собственником которой выступила Государственная еврейская академия имени Маймонида (далее — коллекция им. Маймонида), была привезена в Калмыкию в июне 1999 г., при содействии депутата Государственной Думы 3 и 4 созывов А. М. Буратаевой.

Цель данной статьи заключается в изучении вышеуказанного собрания буддийских предметов в контексте антирелигиозной политики советского государства. Основным источником исследования послужила опись предметов коллекции, подготовленная сотрудниками Национального

-

7 Максимов К. Н. Трагедия народа: Репрессии в Калмыкии. 1918-1940-е годы. М.: Наука, 2004. С. 239-240.

-

8 Ванеян Е. С., Деменова В. В. Спасенные от переплавки: коллекция буддийской металлической скульптуры ГМИИ им. А.С. Пушкина // Искусствознание. 2022. № 3.

с. 140-157. 65

9 Менкенова Б. Ш. О коллекции предметов буддийского культа из собрания Государственной классической академии Маймонида //Буддийское духовенство и культура калмыцкого народа. Материалы Международной научной конференции, посвященная 405-летию со дня рождения выдающегося просветителя Намкай Джамцо (г. Элиста, 20-21 октября 2004 г.). Элиста: АПП «Джан-гар», 2004. 176 с.

музея Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова в ходе ее приема с целью организации временной экспозиции. В ходе исследования была выдвинута гипотеза о том, что количественное большинство предметов, посвященных отдельным божествам в составе коллекции, обусловлено наибольшими предпочтениями калмыков. Соответственно ключевым методом исследования выступил квантитативный анализ собрания, применение которого предупредило выявление общих черт и закономерностей его характеристики.

Проблема изучения буддийских предметов в составе собрания коллекции им. Маймонида не стала объектом активного научного исследования. Первые работы, посвященные коллекции, были опубликованы в годы ее выставки в Республики Калмыкия. Так, Б. Ш. Менкенова, заведовавшая филиалом Национального музея Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова в Сити-Чесс, где проходила выставка, выступила с докладом на тему: «О коллекции предметов буддийского культа из собрания Государственной классической академии им. Маймонида» на международной научной конференции, посвященной 405-летию Зая-Пандиты Намкай Джамцо.10 Отдельные предметы из коллекции, например, амулеты-мирде рассматривались коллективом авторов.11 Отсутствие фактологических сведений об этом собрании обусловили актуальность данного исследования.

В соответствии с актом возврата на постоянное хранение, составленного главным хранителем Государственного учреждения Калмыцкий республиканский краеведческий музей им. Н. Н. Пальмова Т. Ф. Васильевой и проректором Государственной еврейской академии им. Маймонида М. В. Коноваловой коллекция экспонировалась в Элисте до 13 сентября 2005 г.

Согласно коллекционной описи собрания, которая включает 800 наименований, в ее со- став входят 602 буддийские иконы (танки), 84 — скульптуры, 81 — амулетов и 33 — буддийские атрибуты.12 Однако в ходе простого подсчета было выявлено, что порядковый номер 395 в перечне танок пропущен, таким образом их на одну меньше, т. е. 601 и соответственно всего предметов в коллекции 799.

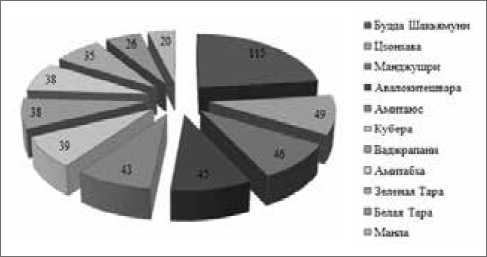

Дальнейший типологический анализ позволил классифицировать их по названию божеств, упоминаемых от 1 до более 100 раз. На нижеприведенном рисунке 1 графически представлены количественные данные по одиннадцати самым многочисленным группам предметов собрания, каждая из которых объединяет танки, скульптурные изображения и амулеты, посвященные определенным буддийским божествам, в количестве от 20 до 115. К ним относятся особо почитаемые калмыками божества: Будда Шакьямуни (калм. Бурхн Багш ), Цзонхава (Цонкапа, Цзонка-ба) (калм. Зунква ), Манджушри, Авалокитешвара (калм. Арьябала Бурхн ), Амитаюс (калм. Аюш Бурхн ), Кубера (калм. Намср Бурхн ), Ваджрапани (калм. Очирвани ), Амитабха (калм. Авдьв, Абида, Ә мдвә), Зеленая Тара (калм. Но һ ан Дәрк ), Белая Тара (калм. Ца һ ан Дәрк ) и Манла (калм. Отч Бурхн ).

Илл. 1. Сведения о количестве предметов собрания, посвященные буддийским божествам.

Как показывают данные, представленные на рисунке 1, самой многочисленной группой является категория, объединяющая танки, амулеты и скульптуры, посвященные Будде Шакьямуни — 115 предметов. Следующая группа — 49 предме- тов, посвящена основателю школы Гелуг — Цзон-хаве, которого по утверждению искусствоведа Г. В. Нуровой, «почитают как второго Будду (Дже Ринпоче)».13 Одному из почитаемых образов для калмыков бодхисаттве Манджушри — воплощению мудрости и покровителю знания, посвящены 46 предметов и Авалокитешваре, который олицетворяет великое сострадание — 45.

Полученные данные свидетельствуют о высокой степени восприятия в калмыцком обществе именно этих божеств. Следует отметить, что по сведениям профессора Н. Н. Пальмова, наиболее почитаемые и часто упоминаемые являются именно вышеуказанные божества.14 Подтверждение данному выводу мы находим и у современного исследователя буддийской культуры в религиозной традиции калмыков.15

Далее количество предметов собрания, указанное на рисунке 1, распределилось следующим образом: Амитаюс — 43, Кубера — 39, Ваджрапа-ни — 38, Амитабхе — 38, Зеленая Тара — 35, Белая Тара — 26, Манла — 20.

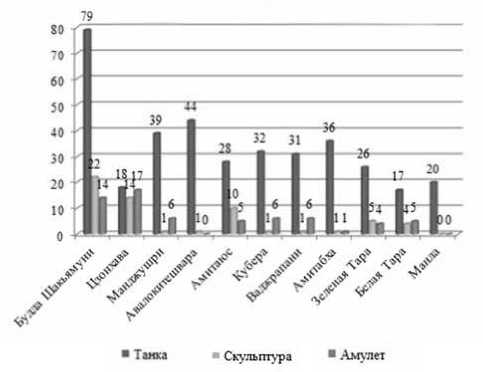

На нижеприведенном рисунке 2 представлены количественные данные, рассмотренные выше, но уже в разрезе: танка, скульптура и амулет. Самый многочисленный показатель (79 наименований) составляют танки с изображением Будды Шакьямуни. Этому же божеству посвящены 22 скульптуры, что в процентном отношении составляет чуть более четверти (26 %) от всех скульптурных изваяний в коллекции и 14 амулетов. Изображение религиозного реформатора, основателя школы гелуг, Цзонхавы на 18 танках, а также этому же божеству посвящены 14 скульптур. Показатели по другим божествам распределились следующим образом: Манджушри — 39 танок, 1 — скульптура; Авалокитешвара — 44 и 1 соответственно; Амитаюс — 28 и 10; Кубера — 32 и 1; Ваджрапани — 31 и 1; Амитабха — 36 и 1; Зеленая Тара — 26 и 5; Белая Тара — 17 и 4; Манла — 20 и 0.

Илл. 2. Сведения о количестве предметов собрания в разрезе.

Самой многочисленной группой выступают танки. В тибетском изобразительном искусстве буддийские танки (калм. зург ш ү тән ) — это изображения преимущественно религиозного характера, выполненные или отпечатанные на шелке или другой хлопчатобумажной ткани. Техника их написания предполагает подготовительную работу в ходе, которой составом, включающим животный клей и мел, создается основа на поверхности, затем наносится рисунок клеевыми красками. В своем исследовании образов божеств в декоративно-прикладном искусстве калмыков Т. И. Шараева дала внешнее описание и функциональное значение составляющих элементов буддийской иконы. Так, в соответствии с традицией тибетского буддизма, полотно с изображением божества обрамляли своеобразным «паспарту» из контрастной ткани, при этом вверху для подвешивания, а внизу — для утяжеления, чтобы висело прямо, в специальные отверстия вдевали круглые деревянные палочки. Для большой сохранности изображения божества принято было изготавливать «занавес», который опускали на ночь, если танка висела на стене, или при ее транспортировке.16

\Мирде-амулеты — культовый предмет, представляющий собой вложенное в металлический или деревянный футляр изображение буддийского божества.17 Амулет имеет размер от двух до четырех сантиметров в диаметре, изготавливается методом штампа из глины и металла и раскрашивается минеральными красками. Созданные безвестными мастерами эти замечательные произведения по праву могут читаться народным достоянием. Наиболее сильными амулетами считались маленькие глиняные или металлические изображения, вложенные в серебряные, деревянные футляры; они якобы спасали от пуль и ударов сабли на войне. Рассказывали, что пуля, пущенная из ружья, была отведена и не попала в козу, на шее которой была подвешена такая икона.18

В данном случае, согласно количественным показателям, представленным на рисунке 3, следует, что на большинстве амулетов дано изображение Цзонхавы, по утверждению С. Г. Батыревой, наиболее известного образа у калмыков.19 Следующим выступает Будда Шакьямуни, на третьем месте распределись Ваджрапани, Кубера и Ман-джушри. Так как мирде — это предмет индивидуального пользования, следует предположить, что изображения указанных божеств обусловлены годом рождения людей, которым они были предназначены. Например, все те, которые родились в год обезьяны, находятся под покровительством Будды Шакьямуни.

Таким образом, квантитативный анализ буддийской коллекции из собрания Государственной классической академии им. Маймонида показал:

-

1. В состав буддийской коллекции им. Маймонида входят 799 предметов: танки, скульптурные изображения и амулеты-мирде.

-

2. Численное большинство из всех предметов коллекции относится к танкам, что выступает за-

- Илл. 3. Сведения о количестве амулетов, посвященных отдельным буддийским божествам.

кономерным явлением в условиях кочевой жизни калмыков. Одним из характерных признаков буддийской танки, которые при необходимости могли быть свернуты, являлась их портативность, что является немаловажным признаком при кочевом образе жизни калмыцкого народа, и обусловило их многочисленность по сравнению со скульптурными изображениями и амулетами. Незначительная численность последних, на наш взгляд, продиктована индивидуальностью использования.

Самой многочисленной группой в составе танок, скульптур и амулетов, являются предметы, посвященные Будде Шакьямуни, Цзонхаве, Манджушри и Авалокитешваре, которые относятся к самым почитаемым в среде калмыцкого народа. Эти же божества преобладают и в группе амулетов.