Буддийская кумирня XIII-XIV вв. в низовьях Амура

Автор: Артемьев А.Р., Лопатина О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327948

IDR: 14327948

Текст статьи Буддийская кумирня XIII-XIV вв. в низовьях Амура

А.Р. Артемьев, О.А. Лопатина БУДДИЙСКАЯ КУМИРНЯ XIII-XIV вв. В НИЗОВЬЯХ АМУРА*

В 1995, 1996 и 1998-2000 гг. экспедицией Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН были исследованы остатки знаменитых Тырских храмов 1413 и 1433 гг. в с. Тыр Ульчского р-на Хабаровского края, в 153 км от впадения Амура в Охотское море.

Остатки буддийских храмов на скале Тыр, почти напротив места впадения в Амур р. Амгунь, были обнаружены еще русскими первопроходцами в 50-х годах XVII в. (Спафарий, 1910. Гл. 3. С. 68, 69). 2 июля 1809 г. сведения о тырских каменных стелах получил проплывавший мимо по Амуру известный японский путешественник Мамия Риндзо (1969). Новое открытие тырских памятников состоялось в июле 1850 г., когда туда приплыл капитан Г.И. Невельской (1969. С. 123, 124). “Рисунок найденных Невельским древних столбов” был приложен к рапорту генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева императору Николаю I от 27 ноября 1850 г. (Барсуков, 1891. Кн. 2. С. 69, 70).

Согласно надписи, выбитой на мраморной стеле, стоявшей на скале, первый храм Юннин-сы (Вечного спокойствия) в честь бодхисатвы Гуань-инь (Авалокитешвара) был возведен там в 1413 г. по приказу китайского императора Чэн-цзу - девиз правления Юн-лэ (1403-1424) - отрядом из 1000 воинов во главе с придворным евнухом Ишихой. Обласканное им местное население изъявило полную покорность. Однако когда в начале правления императора Сюань-цзу - девиз правления Сюань-дэ (1426-1435) - Ишиха во главе отряда уже из 2000 воинов снова прибыл в Нургань в 1433 г., от кумирни осталось лишь основание. Ишиха восстановил храм на новом месте и поставил еще одну, но уже гранитную, стелу с надписями и вновь щедро одарил местное население (Цзилинь тунчжи, 1898. Гл. 120. С. 36а-39а; Попов, 1905. С. 016, 017; Serruys, 1955. Р. 43; Мелихов, 1970. С. 272, 273).

При исследовании остатков храма, построенного в 1433 г. на вершине Тырского утеса, нами было обнаружено в переотложенном состоянии около 20 предметов, явно выпадающих из числа других находок и постепенно объединенных мною в единый комплекс (Артемьев, 2003. С. 214. Рис. 6, 13-2Г, 2004а. С. 88. Рис. 4, 13-21; 20046; 2004в. Т. 1. С. 155. Рис. 13-21; Т. 2. С. 164). Это одна собранная из обломков нижняя черепица от крыши, около десятка фрагментов от фронтонной нижней черепицы, один обломок верхней черепицы, два почти целых и несколько обломков концевых дисков от верхней черепицы, девять фрагментов орнаментированных кирпичей двух типов и один обломок дракона с конька крыши. Характерной чертой этих предметов является их светло-коричневый цвет. Кроме того, все они отличаются от таких же по назначению керамических деталей храмов 1413 и

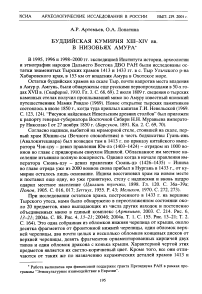

Рис. 1. Детали от черепицы крыт храмов 1413 и 1433 гг.

1.2- концевые диски от верхней черепицы; 3-7 - отливы-капельники от нижней черепицы U-7- керамика)

•J 500Z 61Z 13149 HVd HH3OVO3XdV У±Л±И±ЭНИ КИНЗГП9ООЭ 3HM±VdM

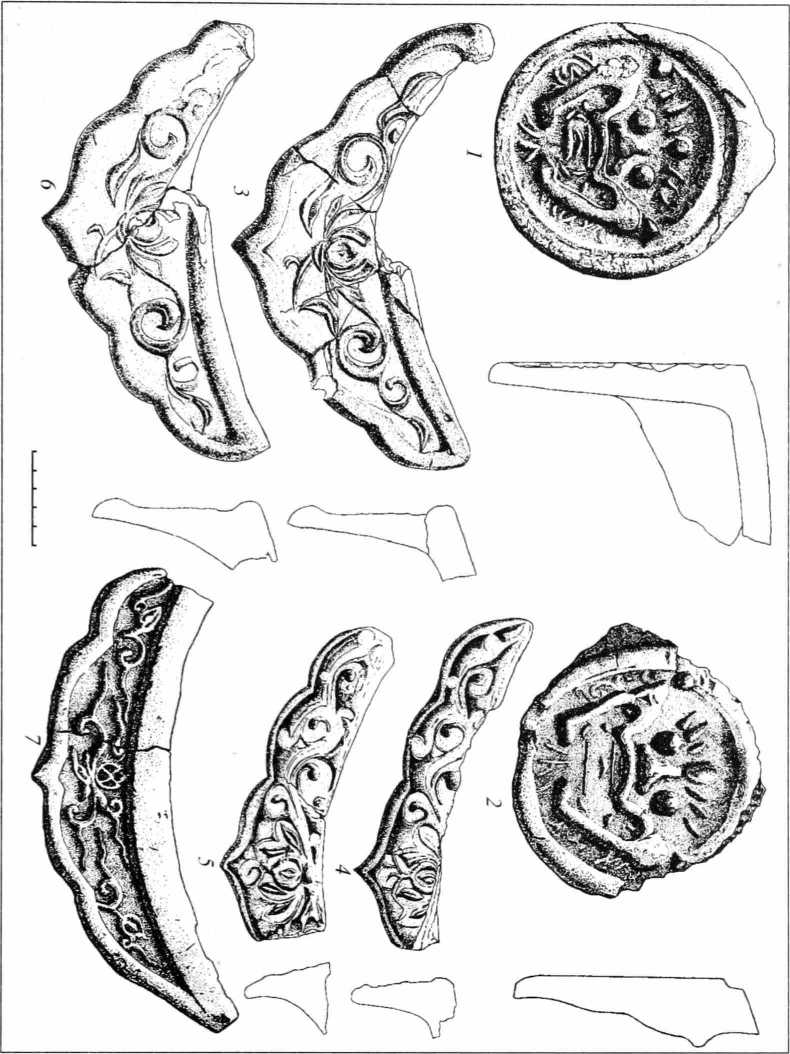

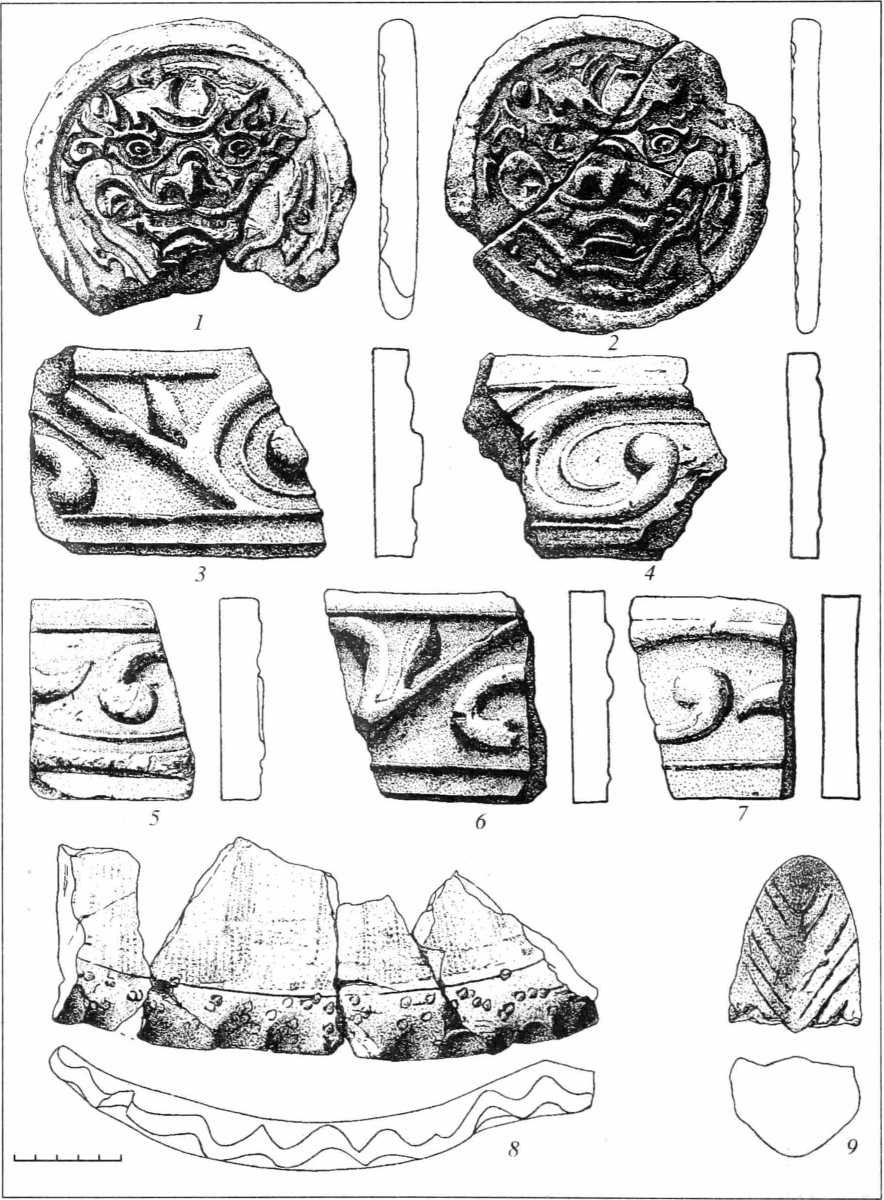

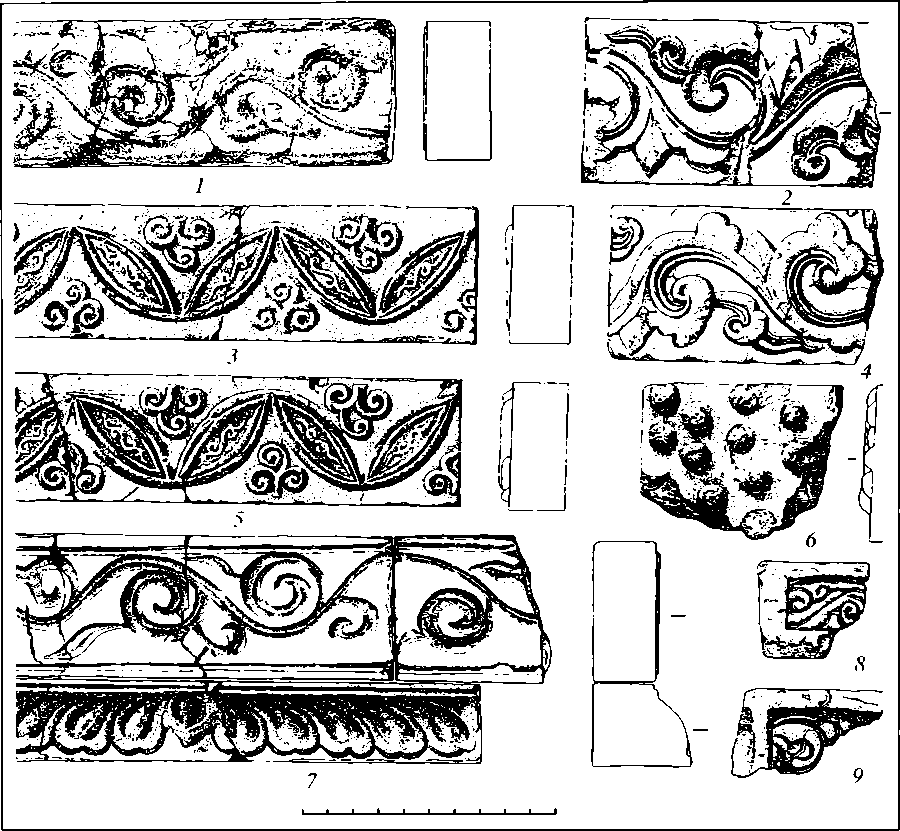

1433 гг. размерами и орнаментацией. Так, единственная нижняя черепица имеет длину 26,5 см, ширину по большой хорде 26,3 см, по малой хорде 22,7 см и толщину 1,8 см, в то время как длина черепиц от крыш храмов 1413 и 1433 гг. составляет от 23,3 до 25,2 см, при ширине по большой хорде не больше 23,5, а по малой - не больше 19,2 см, и только средняя толщина у них такая же - 1,8 см. Весьма существенно отличается оформление широкого края у фронтонных, выходящих на карниз, черепиц этого типа. У черепиц храмов 1413 и 1433 гг. он заканчивается капельником, с орнаментом в виде цветка лотоса с отходящими от него вьющимися растениями (рис. 1, 3-6). Здесь он сделан волнистым и украшен орнаментом в виде кружков, нанесенных, возможно, тростниковыми палочками (рис. 2, 8). Верхняя черепица из этой группы находок отличается от черепицы обоих храмов размерами хорды - 13 см, тогда как у черепиц серого цвета от храмов 1413 и 1433 гг. они не превышают 10,5-11,5 см. Разительны отличия и концевых дисков от верхней фронтонной черепицы, которые у храма 1433 г. имели антропоморфное изображение (рис. 1, 7, 2), а здесь - зооморфные изображения, в которых явно прослеживаются черты хищной птицы (рис. 2, 7, 2). Фрагменты облицовочных кирпичей из этой группы находок имеют нанесенный штампом растительный орнамент (рис. 2, 3-7), который самым существенным образом отличается от облицовочных кирпичей храмов 1413 и 1433 гг. (рис. 3). Еще один крупный фрагмент большого кирпича второго типа покрыт чешуйчатым орнаментом. К этим предметам примыкает единственный светло-коричневый фрагмент от скульптуры, украшавшей конек крыши (рис. 2, 9).

Для того чтобы выяснить, различаются ли по технологии изготовления перечисленные предметы и детали храмов 1413 и 1433 гг., был проведен технологический анализ 15 различных изделий. Эти образцы послужили источником информации об отборе исходного сырья, его подготовке и составлении формовочной массы, т.е. о подготовительной стадии гончарного производства. Исследование проводилось с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 по свежим изломам - по методике, разработанной А.А. Бобринским (1978; 1999). В ходе работы для сравнения привлекались экспериментальные образцы, имеющиеся в лаборатории “История керамики” ИА РАН г. Москвы. Для определения ожелезненности глины фрагменты изделий нагревались в муфельной печи до 850 °C в окислительной среде.

Группа изделий I

10 образцов из 15 представленных для изучения показали сходство по особенностям отбора и подготовки исходного сырья и составления формовочной массы. Это по одному фрагменту гребневой черепицы (Т4а/388)>, верхней черепицы (Т4/221), концевого диска типа 1 (Т4/278) (подобные изделия изображены на рис. 1,7,2), верхней черепицы (Т4/237), нижней черепицы (Т/746), нижней черепицы (Т4/215), отлив (капельник) от нижней черепицы типа 1 (Т4/231) (подобные изделия изображены на рис. 1, 3, 6), фрагмент отлива от нижней черепицы (Т4/139), фрагменты кирпича с орнаментом в виде виноградной лозы (Т46/4) (подобные изделия изображены на

1 Здесь и далее в скобках указаны паспортные данные образцов.

Рис. 2. Детали от храма 1260-1320-х гг.

1.2- концевые диски от верхней черепицы храма; 3-7 - облицовочные кирпичи со штампованным орнаментом; 8 - концевая часть верхней фронтонной черепицы; 9 - фрагмент дракона с конька крыши (/-9 - керамика)

рис. 3, 1, 7) и кирпича с орнаментом в виде эллипсов (Т4/225) (подобные изделия изображены на рис. 3, 3, 5).

Отбор исходного сырья. Для изготовления перечисленных изделий отбиралась ожелезненная глина. Фрагменты изделий, нагретые в муфельной печи до 850 °C в окислительной среде, окрасились в буро-оранжевый цвет. Отмечены следующие естественные минеральные примеси в глине: 1) песок пылевидный (размер зерен менее 0,1 мм) кварцевый, прозрачный; 2) бурый железняк, представлен единичными округлыми включениями буро-оранжевого цвета размером от 0,2 до 1 мм.

Подготовка исходного сырья. Признаков дробления сухой глины в образцах не зафиксировано, поэтому можно утверждать, что глина использовалась во влажном состоянии.

Составление формовочной массы. В качестве искусственной примеси к глине использовалась дресва. Для ее изготовления отбиралась порода белочерного цвета, в составе которой помимо прочих минералов различается слюда черного цвета, а также кварц прозрачный или сероватый полупрозрачный. Порода пропитана окислами железа буро-коричневого цвета, как рыхлыми, так и плотными. Как правило, частицы дресвы довольно мягкие и ломаются иглой. С этим связано, вероятно, большое количество мелких частиц дресвы. В целом ее размер колеблется от 0,2 до 1,5-2 мм. Концентрация примерно 1:1-1:2, т.е. 1 часть дресвы на 1-2 части глины. Дресва калибровалась, т.е. подвергалась просеиванию, так как не отмечено частиц дресвы крупнее 2 мм (предел калибровки).

В образцах данной группы отмечены единичные включения растительных частиц. Они представлены мелкими вытянутыми отпечатками травянистых растений длиной 0,5-1,5 мм, а также более грубыми стеблевидными -до 10 мм длиной и 0,7-1,5 мм в диаметре. Очень низкая концентрация этих включений не позволяет сделать однозначный вывод об их искусственном или естественном происхождении в формовочной массе.

Группа изделий II

В четырех образцах из 15 наблюдаются иные особенности отбора и подготовки исходного сырья, составления формовочной массы. Это фрагмент нижней черепицы от крыши (Т4/22), фрагмент волнистого края черепицы с орнаментом (Т5/33) (подобное изделие изображено на рис. 2, 8), фрагмент концевого диска типа 2 (Т4/262) (подобные изделия изображены на рис. 2, 1, 2), фрагмент кирпича с орнаментом (Т4а/377) (рис. 2, 7).

Отбор исходного сырья. Для изготовления данных изделий применялась смесь двух глин - ожелезненной и неожелезненной. В качестве естественной минеральной примеси в обеих глинах присутствует кварцевый пылевидный песок в высокой концентрации, с размером зерен менее 0,1 мм. Песчинки более крупных размеров - до 0,5-0,7 мм - единичны. Бурый железняк представляет собой естественную примесь к ожелезненной глине. Представлен единичными округлыми включениями буро-оранжевого цвета, размером от 0,5 до 1,5 мм. Образцы Т4/262 и Т4а/377 обнаруживают наибольшую близость по характеру примеси бурого железняка. Она проявляется в несколько большей его концентрации, чем в других образцах группы П.

Рис. 3. Орнаментированные облицовочные кирпичи

/.7-от храма 1411 г. (использованы вторично при строительстве храма 1433 г.); 2-6. 8. 9 - от храма 1433 г.

Подготовка исходного сырья. В образцах Т4/22. Т5/33, Т4/262 неоже-лезненная глина использовалась в сухом состоянии, т.е. сырье вначале высушивалось, а затем дробилось и смешивалось. В пользу данного заключения говорят наблюдаемые в изломе нерастворившиеся комочки неожелезнен-ной глины светлого розоватого оттенка. Их максимальный размер от 0,5 до 1 мм. Использование сухой ожелезненной глины отмечено только в образце Т5/33. Максимальный размер нерастворившихся частиц глины, имеющих терракотовую окраску, - 0,5 мм. В остальных случаях признаков дробления сухой глины не зафиксировано, поэтому можно утверждать, что сырье использовалось во влажном состоянии. Во всех образцах II группы наблюдались линзы и прослойки ожелезненной и неожелезненной глин.

Составление формовочной массы. Никаких искусственных минеральных примесей в образцах не обнаружено. О наличии искусственных органи- ческих добавок в составе формовочной массы можно говорить только предположительно. В данной группе образцов отмечены единичные отпечатки травянистых частиц длиной 0,5-1,5 мм, происхождение которых остается неясным из-за очень низкой концентрации этих включений.

По особенностям отбора и подготовки сырья и составления формовочной массы фрагмент кирпича с чешуйчатым орнаментом (Т4а/389) не вошел ни в I, ни во II группу изделий.

Отбор исходного сырья. Для изготовления этого изделия использовалась смесь двух глин - ожелезненной и неожелезненной, причем исходя из того, что общая окрашенность черепка имеет светлый оттенок, можно предполагать, что неожелезненная глина составляла большую часть в смеси. В качестве естественной минеральной примеси в обеих глинах присутствует кварцевый пылевидный песок в высокой концентрации, с размером зерен менее 0,1 мм. Песчинки более крупного размера (0,5-0,7 мм) единичны. Бурый железняк как естественная примесь в ожелезненной глине представлен единичными округлыми включениями буро-оранжевого цвета размером до 0,5 мм.

Подготовка исходного сырья. Обе глины использовались в сухом состоянии. Сырье вначале высушивалось, затем дробилось и смешивалось. Об этом свидетельствуют наблюдаемые в изломе нерастворившиеся комочки глины терракотового, а также бело-розового цвета, размером до 2,5 мм. Кроме того, отмечены отдельные прослойки ожелезненной и неожелезненной глин.

Составление формовочной массы. В качестве искусственной примеси применялась дресва из той же породы камня, что и в образцах изделий группы I. Размер дресвы от 0,2 мм до 2,5 мм. Однако концентрация дресвы здесь гораздо ниже — примерно 1:5. Дресва, вероятно, также просеивалась, поскольку более крупных ее частиц не отмечено.

Органика присутствует в виде единичных включений растительных частиц, как мельчайших (0,5 мм длиной), так и грубых (до 5 мм длиной). Происхождение органической примеси неясно из-за слишком малой ее концентрации.

Таким образом, в ходе исследования образцов черепиц и кирпичей Тыр-ских храмов выяснилось, что по особенностям технологии эти изделия не одинаковы. В частности, в них представлены совершенно разные традиции отбора исходного сырья, его подготовки и составления формовочной массы. Так, для изготовления изделий / группы использовалась ожелезненная глина. В качестве искусственной минеральной примеси в формовочную массу добавлялась дресва в концентрации 1:1—1:2, для изготовления изделий // группы - смесь двух глин, ожелезненной и неожелезненной, без добавления искусственных минеральных примесей. Один образец (кирпич с чешуйчатым орнаментом) изготовлен из смеси двух глин — ожелезненной и неожелезненной - с добавлением дресвы в небольшой концентрации. В контексте истории строительства данных храмов (^Артемьев, 2003. С. 213, 214. Рис. 6; 2004в) отмеченные отличия в технологии между изделиями I и II групп связаны, скорее всего, с работой разных ремесленников. Установлено, что комплекс находок, о которых речь шла в начале статьи, отличают не только морфологические, но и технологические особенности. Образцы этих изделий вошли во П технологическую группу, а детали от храмов 1413 и 1433 гг. - в I группу.

Допустимо предположить, что изделия П группы представляют собой остатки еще одной постройки, и по всей вероятности, тоже буддийской кумирни. Можно утверждать, что она более ранняя, чем раскопанные нами храмы 1413 и 1433 гг. Об этом свидетельствуют очень небольшое количество обнаруженных деталей этой постройки, орнаментация облицовочных кирпичей, имеющая аналогии юаньского времени из раскопок в Монголии (Цэвээн-дорж, 2004. С. 105. Рис 13, 1, 2, 6), и архаичное оформление края нижней фронтонной черепицы от нее, которое характерно для архитектурных традиций периода существования на Дальнем Востоке государства Восточное Ся (1215-1233). Практически аналогичные тырским нижние черепицы с волнистым краем и тростниковым орнаментом найдены при раскопках парадной арки внутреннего города Шайгинского городища - самого известного и наиболее изученного памятника государства Восточное Ся в Приморье (Артемьева, 2003).

В 1263 г. в Тыре была основана ставка восточного наместника императора и, судя по сообщениям Юань ши, цзилими (цилеми) и - не позднее 30 ноября 1264 г. - гиляки приняли вассальную зависимость от Юаньской империи (Юань ши. Цз. 5). В 1297 г. над учже и цилеми было учреждено десятитысячное управление (Чжан Тайсян, Ли Яньте, Чжан Гуечжи, 1993. С. 68). Японские исследователи Ядзима Сатоси, У сиро Хироси и Ямада Горо полагают, что ставка восточного наместника императора была основана для усмирения населения нижнего Амура и Сахалина, а также исполняла роль передового опорного пункта, противодействующего японскому вторжению (Satoshi Yajima, Hiroshi Ushiro, Goro Yamada, 1994. P. 65). Другой причиной для образования там пункта базирования монгольских войск были айны (гувэй), которые не покорились власти Юаньской империи и даже захватили земли гиляков на севере Сахалина. Поэтому начиная с 1264 г. юаньские войска неоднократно переправляются через море на остров для подавления айнов. Однако карательные экспедиции 1273, 1284 и 1285 гг. не увенчались успехом (Юань ши. Цз. 8, 13) и война затянулась на целых сорок лет. Согласно источникам, проанализированным японским исследователем Хора Томна, в 1297 г. и позднее айны сами высаживались на материк и вступали в столкновение с юаньскими войсками. Только в 1308 г. предводители гувэев Сянь Пи Цзи Му, Юй Шань Ну, Ва Ин и другие подчинились власти династии Юань и поклялись приезжать каждый год на материк и выплачивать дань мехами (Хора Томиа, 1956. С. 98-101).

Таким образом, надо полагать, что древнейший храм на Тырской скале был возведен в 60-х годах ХШ в., одновременно с созданием в Тыре ставки восточного наместника монгольского императора. Сколько он просуществовал, неизвестно, однако, по мнению Вада Сея и Хора Томно, где-то в 1320 г. монголы покинули Сахалин и продолжали держать постоянный гарнизон только в Приморье (Sei Wada, 1938. Р. 55; Вада Сей, 1942. С. 465, 466; Хора Томио, 1956. С. 99, 120, 121).

Список литературы Буддийская кумирня XIII-XIV вв. в низовьях Амура

- Артемьев А.Р., 2003. Некоторые итоги работ Амурской археологической экспедиции в 1988-2002 гг.//Древности Приморья и Приамурья в контексте тихоокеанской археологии. Владивосток.

- Артемьев А.Р., 2004. Археологические памятники эпох Юань и Мин в Забайкалье и Приамурье (XIII-XV вв.)//РА. № 4.

- Артемьев А.Р., 2004а. Буддийская кумирня XIII в. в низовьях Амура//Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск.

- Артемьев А.Р., 2004б. Итоги исследования буддийских храмов ХIII-XV вв. в низовьях Амура//Archaeological Studies on Trade in the Ancient and Medieval Periods between Sakhalin and the North-East Japan Sea Region: North-East Asia International Cooperative Symposium Preliminary Papers. Tokyo. Vol. 1-2.

- Артемьева Н.Г., 2003. Парадная арка Шайгинского городища//Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск.

- Барсуков И., 1891. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам. М. Кн. 2.

- Бобринский А.А., 1978. Гончарство Восточной Европы. М.

- Бобринский А.А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара.

- Вада Сей, 1942. Шина но кисай ни араваретару Кокуруко кару ики но генджумин (Аборигены нижнего Амура по китайским источникам)//Лекции по истории Восточной Азии. Токио (на яп. яз.).

- Мамия Риндзо, 1969. Записки о Восточной Татарии//Сборник исторических работ о жизни народа в Японии. Санъитисебо (на яп. яз.).

- Мелихов Г. В., 1970. Политика Минской империи в отношении чжурчжэней (1402-1413 гг.)//Китай и соседи в древности и средневековье. М.

- Невельской Г.И., 1969. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России 1849-1855. Хабаровск.

- Попов П., 1905. О тырских памятниках//ЗВОРАО. Т. 16. Вып. 1.

- Спафарий Н.Г., 1910. Описание первыя части вселеннея, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство. Казань.

- Хора Томиа, 1956. Карафутоши Кенку (Исследования по истории Сахалина). Токио (на яп. яз.).

- Цзилинь тунчжи, 1898. (Статистическое описание Гиринской провинции) (на кит. яз.).

- Цэвээндорж Д., 2004. Монголын археологийн судалгаа (Эрдэм шинжилгээний огуулэл, илтгэл) 1993-1997. Боть-III. -Археологические исследования в Монголии (Сборник научных статей и докладов) 1993-1997. Т. 3. Улан-Батор (на монг. яз.).

- Чжан Тайсян, Ли Яньте, Чжан Гуйчжи, 1993. Ужэ цунхао (Исследование ужэ)//Бэйфн веньу. № 3 (на кит. яз.).

- Юань-ши, 1958. (История династии Юань). Пекин; Шанхай (на кит. яз.).

- Satoshi Yajima, Hiroshi Ushiro, Goro Yamada, 1994. About the stone monument of Einei temple//Preliminary Reports on "Research project of the historical and cultural exchange of the North" in 1993. Issued March. The Historical Museum of Hokkaido. Sapporo (на яп. яз).

- Sei Wada, 1938. The Natives of the Lower Reaches of the Amur River as Represented in Chinese Records//Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko. № 10.

- Serruys H., 1955. Sino-Jurced relations during the Yung-lo period (1403-1424). Wiesbaden.