Буддийский сюжет из музея Хельсинки: средневековая поясная накладка (Минусинская котловина)

Автор: Король Г.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Вводится в научный оборот ременная концевая накладка, изготовленная из бронзы, с позолотой, хранящаяся в Музейном ведомстве Финляндии (Хельсинки) в составе коллекции древностей из Минусинской котловины И. П. Товостина. Предмет уникален декором - сюжетным изображением буддийского мифологического содержания. Аналогии сюжету неизвестны. Рассмотрены аналогии иконографическим деталям изображения, приведены интерпретации смыслового наполнения символических образов. Сюжет носит благопожелательный характер, изначально, возможно, имел и более глубокий религиозный смысл. На основе особенностей технологии изготовления предмет отнесен к изделиям киданьского круга (империя Ляо) и условно датирован X - началом XI в.

Средневековье, минусинская котловина, коллекция товостина, поясная накладка, декор, буддийский сюжет, символы, енисейские кыргызы, кидани

Короткий адрес: https://sciup.org/143173165

IDR: 143173165 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.59-73

Текст научной статьи Буддийский сюжет из музея Хельсинки: средневековая поясная накладка (Минусинская котловина)

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-00257.

опубликованных были и предметы коллекции из круга средневековых художественных бронзовых ременных и других украшений рубежа I–II тыс.

Часть собрания Товостина попала в Государственный Эрмитаж (Отдел археологии…, № 3975). Художественные бронзы скифского времени опубликованы М. П. Завитухиной (1983); несколько средневековых ременных украшений исследованы на состав металла ( Король, Конькова , 2009. С. 145).

В 2019 г. автору довелось лично познакомиться с материалами коллекции Товостина в Музейном ведомстве Финляндии (коллекция KM 7267), детально рассмотрев и зафиксировав предметы (более 40), относящиеся к художественной бронзе рубежа I–II тыс., условно «тюхтятского» облика2, уточнив их размеры и особенности декора. Среди «открытий» неизвестных по публикации предметов помимо бронзового литника (KM 7267: 688) из д. Уты для отливки тюркских серег характерной формы последней трети I тыс. ( Король, Наумова , 2020) – бронзовая с не полностью сохранившейся позолотой ременная поясная концевая накладка (наконечник) с сюжетным изображением буддийского содер-жания3. Аналогий сюжету на территории России нет (по музейным материалам и публикациям), в зарубежных публикациях они пока автором не найдены.

Задача настоящей работы – введение в научный оборот ременной накладки, анализ и интерпретация уникального сюжетного изображения, предположительные датировка предмета и условия его попадания в Минусинскую котловину на Среднем Енисее.

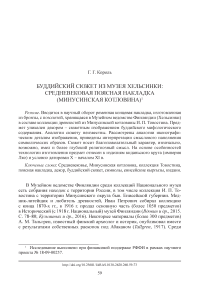

Описание

Концевая накладка с округлым окончанием из д. Сабинское (KM 7267: 481), размерами 7,1 × 3,5 см, изготовлена с помощью литья из темного цвета бронзы. Сохранилась позолота фона основной поверхности, частично внутренних сторон бортиков и некоторых деталей рельефного декора (рис. 1). Декорированное поле (фон) углублено (высота бортиков 4 мм), сплошь обработано горизонтальными рядами округлого пуансона. По углам и между изображениями у концевой стороны4 – рваные отверстия в местах, где раньше были оборотные штифты для крепления на ремне. На углубленной (1–3 мм в зависимости от высоты рельефа изображения на лицевой стороне) оборотной стороне сохранилось два таких штифта. Изображения в целом выполнены довольно грубо, но важные детали тщательно прописаны.

В композиции – два антропоморфных персонажа, идущих справа налево (левая нога каждого с характерной для ходьбы опорой на носок и соответственно приподнятой пяткой). Их корпуса и лица развернуты анфас. Лица переданы

Рис. 1. Поясная накладка из д. Сабинское, Минусинская котловина. Коллекция И. П. Товостина. Бронза. Размеры – 7,1 × 3,5 см.

Музейное ведомство Финляндии. KM 7267: 481

условно (глаза и рот). Правой рукой каждый «герой» держит тяжелый «меч», неся его на правом плече. У идущего впереди оружие напоминает огромную саблю с выгнутым клинком. У идущего сзади клинок меньшей длины и менее изогнут. Возможно, это как-то характеризует героя, а, возможно, мастер смог только так вписать оружие в размеры поля. Левая рука этого персонажа лежит на груди. Идущий впереди держит в руке повод (хорошо видна петля справа от руки), на котором ведет животное.

Оба героя одеты в специфическое одеяние, многослойный комплект, напоминающий одежду на изображениях персонажей буддийской мифологии, – возможно, панцирь, закрывающий грудь и живот. Мощный сплошной нагрудник, подчеркнутый двумя концентрическими углубленными линиями, хорошо виден на первом персонаже. На нем же «читается» и нижняя часть защитной одежды, выделенная углубленными линиями, несколько косых линий завершают ее. Поперечные рифления плеча и левой руки позволяют предположить, что руки героев защищены панцирными пластинами. У героя сзади тоже хорошо видны поперечные линии от плеча до локтя и ниже локтя до кисти. Следующая характерная деталь одеяния – поясной «фартук/передник» с украшениями поверх защитной одежды. Его детали хорошо видны на первом персонаже – от талии вправо от героя идет широкая лента с условным «бантом» с одним концом, который поднят вверх (выше линии пояса); ниже бедер передник раздваивается на два полотнища, которые слегка прикрывают ноги вверху, развеваются вправо и влево от ног (это подчеркивает движение персонажей), в верхней части они тоже имеют характерную «перевязь» в виде горизонтальных линий и отогнутый кверху конец «банта». У второго героя поясная часть повреждена, но хорошо видны нижние ленты передника. В обоих случаях они напоминают растительные полупальметты с длинным концевым листом и отогнутым прицветником. На всех углубленных линиях, которыми доработаны литые изображения, сохранилась позолота.

Между двумя героями на поводу у первого «идет» копытное (с подчеркнуто выделенными копытами) небольшое животное плотного сложения, с короткими ногами, длинным хвостом. Оно изображено в профиль. Особенным образом в виде своеобразной «короны» переданы рога, видны ухо и глаз. Тщательно выделена шерсть на брюхе, ногах, а также на хвосте и частично на крупе. Здесь также сохранилась позолота на всех деталях, подчеркнутых углубленными линиями доработки.

На спине животное несет несоразмерно огромную относительно его размеров ношу – пылающую драгоценность чинтамани. Это определенно центральный мотив композиции. Чинтамани (санскр. cintamani ) – в буддистской и индуистской мифологии драгоценность (жемчужина, кристалл), способная исполнять желания. Это также атрибут (наряду и в сочетании с цветком лотоса, символом божественного происхождения и залогом спасения) бодхисатвы Авалокитешвара, одного из главных бодхисатв5 в буддийской мифологии, олицетворения сострадания, играющего роль универсального спасителя (Мифы…, 1994. Т. 1. С. 23, 69, 181). Чинтамани – символ освобождения от нечистоты, сияющий источник Чистоты, широко распространенный в средневековом искусстве Китая. Иконография его чрезвычайно разнообразна, популярен мотив и в декоре раннесредневековой ременной амуниции на территории Саяно-Алтая и в первую очередь в Минусинской котловине на Среднем Енисее. Мотив попал сюда, по-видимому, из Восточного Туркестана (см.: Король, Фокин , 2020).

В рассматриваемом случае иконография чинтамани оригинальна. Пылающая драгоценность передана особым способом – напоминает цветок («жемчужина» с вертикальной линией посередине размещена горизонтально, а языки пламени похожи на лепестки, но все же их доработка углубленными линиями создает нужный эффект). Традиционное основание, на котором лежит драгоценность, – лепестки лотоса, переданные крайне схематично.

Завершает композицию (справа) – растительный мотив, пятилепестковый цветок, возможно, символический лотос. В целом эти образы по сути – символы божественного начала и божественной силы.

Аналогии, интерпретации

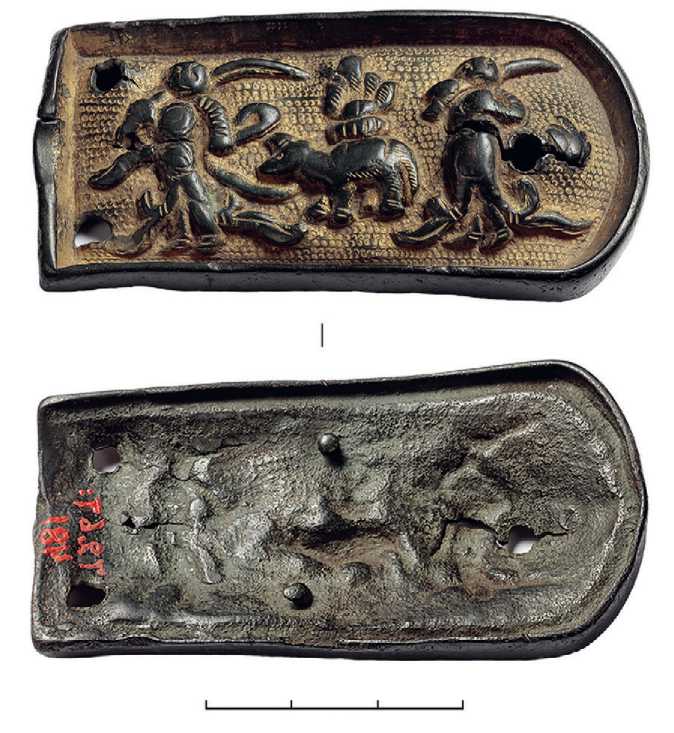

Рассмотрим некоторые аналогии деталям, по которым можно предположительно судить о том, кто изображен, и о возможном смысле сюжета. В первую очередь это герои, их облачение и оружие. Специфическая одежда дает возможность видеть в них представителей буддийского мифологического пантеона. Поясные одеяния (иногда в сочетании с плечевыми) многослойные, нередко сложной конструкции с ниспадающими и украшенными у ног завязанными концами широких лент характерны для изображений бодхисатв, в том числе Авалокитешвара ( Stein 6, 1921b. Pl. XV; Jisl et al ., 1958. Il. 96). Подобные одеяния можно видеть на, пожалуй, единственной буддийской находке из Минусинской котловины. Это переносной алтарь с фигурной композицией из бронзы с позолотой (рис. 2: 1 ), сделанный в Китае (имеется соответствующая надпись), а найденный в д. Батени7.

Интерес представляют изображения локапал8. В иконографической традиции они обычно в защитном многослойном (поверх кольчуги – кожаные нагрудник, широкий пояс, «фартук/передник») облачении, часто вооружены. Особенности одеяний разнообразны, но всегда грудь и живот, ноги и плечи (или целиком руки до кисти) защищены, обязательны ленты (шнуры, перевязи), может быть плиссированная оборка внизу панциря (кольчуги) или туника с бахромой на переднике. Подробное описание облачения локапалы Вирупакша, хранителя запада, приводит А. М. Стейн ( Stein , 1921b. P. 40, 41). Это яркое изображение представлено в росписи на шелке (рис. 2: 3 ) из пещер «Тысячи Будд» в Дуньхуане9, совр. провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай ( Stein , 1921a. Pl. LXXXV: Ch. 0040;

Рис. 2. Аналогии элементам изображения двух «героев сюжета»

1 – Батени, Минусинская котловина. Фото из Фонда С. В. Киселева. Архив ИА РАН. Ф. 12. Д. 124; 2–4 – Дуньхуан (по: Stein , 1921a. Pl. XCII; 1921b. Pl. XXVII); 5, 6 – Тибет (по: Цыбиков , 1919. С. 104 и 70); 7 – Южный Китай (по: http://en.51bidlive.com/Item/699944 )

1921b. Pl. XXVII). Чуть менее сложное, но подобное облачение (рис. 2: 4 ) – в росписи на бумаге оттуда же ( Stein , 1921a. Pl. XCII: Ch. xii. 0026)10. Локапала в росписи на шелке вооружен изящным мечом (палашом?) с длинным узким клинком, который он держит в правой руке. Божество слева на бумажном рисунке также держит в правой руке похожее оружие11.

Традиционное облачение «великих царей» сохранялось и в позднейших изображениях. Так, Г. Ц. Цыбиков, путешествовавший в 1899–1902 гг. по Тибету, в изданной впоследствии книге ( Цыбиков , 1919) привел не только изображения «великих царей» (махарадж), в том числе и вооруженного тяжелым палашом Вирупакша (рис. 2: 5 ), но и фигурку Гесер-хана (рис. 2: 6 ), легендарного правителя Тибета (персонаж мифологии монгольских и ряда тюркских народов), включенного в позднее время наряду с местными божествами (все они были объявлены защитниками буддизма) в ламаистский пантеон (Буддизм…, 1992. С. 98, 99; Мифы…, 1994. Т. 1. С. 194). Интерес представляет не только защитное облачение со всеми названными выше деталями, включая развевающиеся ленты, но и поза идущего Вирупакша. Обратим внимание на поднятую пятку и опору на носок одной ноги, аналогично изображению на средневековом ременном наконечнике (ср. рис. 1), на разворот фактически анфас тела и головы; кроме того, тяжелый палаш прислонен к плечу. В деталях облачения фигурки Гесе-ра – панцирный доспех из пластин (чешуек), которые на плечах сравнимы с защитным покрытием рук героев сюжета на ременном наконечнике. Все это лишь подчеркивает существование определенных изобразительных канонов, которые веками сохранялись при всех хронологических и территориальных вариантах.

В качестве яркого примера такого варианта с выраженной спецификой можно привести изделие XVIII в. производства Шивань, одного из самых известных старых центров китайской керамики, сохраняющего и в настоящее время традиционный стиль (г. Фошань, провинция Гуандун, Южный Китай). Это набор из четырех керамических фигурок локапал, покрытых глазурью типа сань-цай (рис. 2: 7 ), представленный на интернет-аукционе12. Одни детали одеяния

(нагрудник, защитные элементы на плечах, многослойность поясной одежды, включая бахрому на фартуке; пояса и шнуры) соответствуют традиционным буддийским изображениям индийского стиля. Другие (длинная юбка, тяжелые сапоги) отражают местную специфику. Отметим также своеобразное грозное оружие (пика – некое подобие меча со специальным наконечником), которое настолько тяжело, что локапалы держат его, в основном прислонив к плечу (ср. с чрезмерно большой и определенно тяжелой саблей у одного из героев на ременном наконечнике).

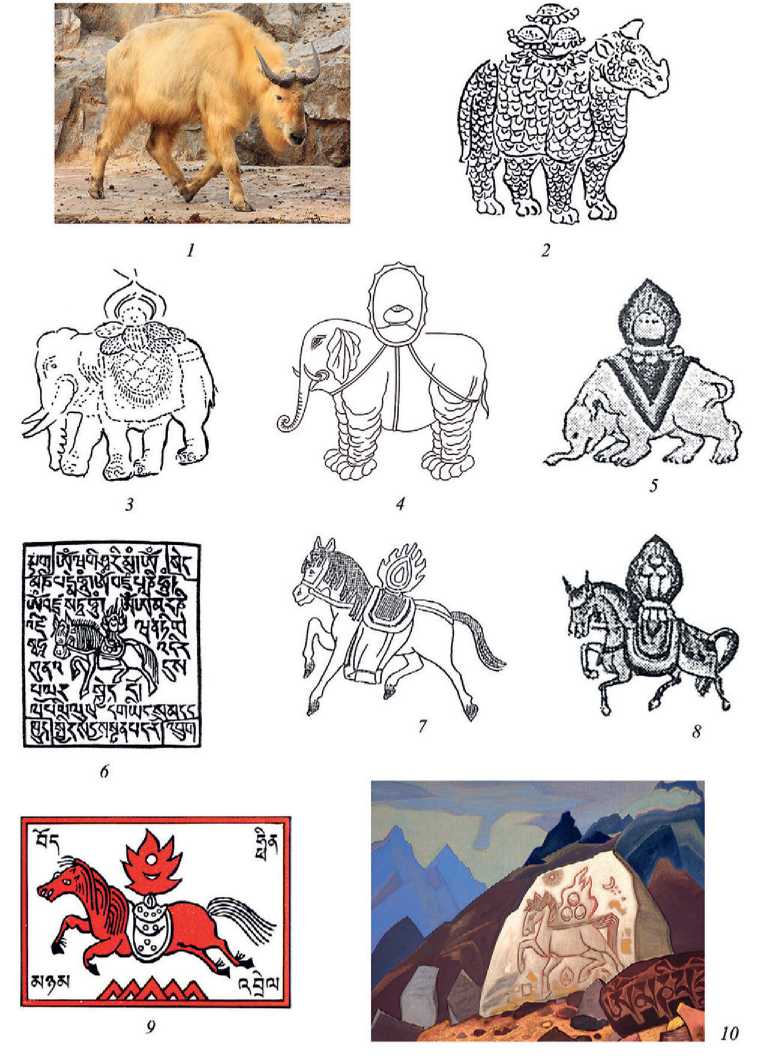

Следующий участник композиции на накладке – копытное животное. По мнению археозоолога к. б. н. Е. Е. Антипиной13, подчеркнутые на изображении признаки животного (малый рост, массивность корпуса, круглые копыта, своеобразные рога, пропорции морды, ценность золотого руна, четко обозначенная на подбрюшье, крупе, хвосте и ногах животного на бляхе) позволяют предполагать в нем золотистого такина из Гималаев14 (рис. 3: 1 ). С этим не согласна Ю. И. Елихина (письмо автору от 20.03.2020), считая его изображением единорога и посему напрямую связывая с мифическим китайским цилинем 15.

Представляется, что иконография животного, в первую очередь длинный хвост («хвост быка»), – одно из свидетельств того, что изображен не реальный такин (имеющий короткий хвост), а некое мифическое животное, миссия которого – нести символическую буддийскую драгоценность. Но при этом вполне вероятно, что источником вдохновения мастера, создававшего эту композицию, был реальный гималайский такин, настолько точны особенности его строения, описанные выше. Специфические рога такина на изображении не очевидны, но и назвать их рогом единорога трудно. Отметим, что неким подобным образом (горизонтально) – в виде своеобразной короны или гриба – нередко изображались рога оленей, ланей в танском искусстве. Этот элемент заимствован из сасанид-ского искусства и до эпохи Тан не был известен в Китае (Gyllensvärd, 1957. P. 119, 120. Fig. 71).

В буддийской иконографии эпохи Тан священным животным, несущим на спине такие же священные символы буддийской веры (колесо закона, чаша Будды для подаяний, лотос, чинтамани и др.), обычно предстает слон, иногда – цилинь ( Gyllensvärd , 1957. Fig. 63: b, d ; Williams , 1960. P. 166–169) (рис. 3: 2–4 ). Олень (лань) также почитался священным животным; об олене, несущем на спине чинтамани, на китайских изображениях упоминает Н. К. Рерих (1995. С. 26). В тибетской буддийской традиции позднего времени (ламаизме) таким животным, наряду со слоном (рис. 3: 5 ), выступает конь – конь ветра Лунгта – с чин-тамани (напомним, священная драгоценность, исполняющая желания и приносящая благополучие) на спине (рис. 3: 6–8 ). Такие изображения популярны на молитвенных флагах, на которых чаще всего печатаются тексты и изображения, предназначенные для защиты от зла ( Цыбиков , 1919. С. 237; 2013. С. 158; Gordon , 1967. P. 16, 17). Воспроизводятся они в такой же традиционной манере и современными почитателями культуры Тибета, например на сувенирной продукции (рис. 3: 9 ). Н. К. Рерих пишет о легендарных тибетском и монгольском конях: «Слышали о коне Гесер-хана, великого героя Древней Азии, и даже видели на скалах Тибета удары подков его. Звали коня Химават с огненной ношей Чинтамани. Эрдени Мори – белый конь – монгольский носитель того же сокровища счастья» ( Рерих , 1995. С. 26). Путешественник, философ и знаменитый художник запечатлел его в картине «Белый камень» (1933 г., Музей Николая Рериха в Нью-Йорке) (рис. 3: 10 ).

Об оригинальной в деталях, но все же по сути традиционной иконографии изображения чинтамани в композиции, украшающей поясную накладку, сказано выше при описании предмета.

Таким образом, анализ образов всех героев и мотивов декора, аналогий деталей изображения и их трактовок позволяет высказать предположение о смысле сюжета. Необходимо учесть и известное как в традиционной культуре многих народов, так и в средневековой, социально-смысловое значение пояса и его украшений (статусное, наградное, гендерное и пр.), а также наполнение многих декоративных композиций или отдельных мотивов на них благопожелательным смыслом. Декор ременных украшений и сами бляхи нередко наделяются защитной функцией, и как защита воспринимаются владельцами поясов.

В рассматриваемом декоре на основе смысловых нагрузок всех мотивов в буддийской иконографии можно говорить и о благопожелательном смысле, и о защитной функции подобного сюжета. Ю. И. Елихина обратила внимание автора на то, что китайский цилинь символизирует запад, несет милосердие и заботу, а локапалы, хранители сторон света, охраняют его. Все условные герои (мотивы изображения) определенно наполняют сюжет обозначенными выше смыслом и функцией. Кроме того, подобная композиция – «вполне подходящая формула для владельца пояса с определенным статусом» (из письма от 21.03. 2020).

При абсолютном согласии с мнением специалиста хочется обратить внимание и на возможно более глубокий смысловой пласт, который мог содержаться в таком сюжете. Не стоит забывать, что цилинь изображен не сам по себе,

Рис. 3. Аналогии изображению животного со священной ношей

1 – золотистый такин, Гималаи; 2, 3 – по: Gyllensvärd , 1957. Fig. 71; 4 – по: Williams , 1960. P. 167; 5, 8 – по: Цыбиков , 1919. С. 237; 6 – по: Цыбиков , 2013. С. 158; 7 – по: Gordon , 1967. P. 17; 9 – дизайн проф. Ю. Янхунена. Финско-Тибетская культурная ассоциация; 10 – Н. К. Рерих. «Белый камень». 1933 г.

а несущим на спине чинтамани – центральный мотив. Осторожно можно предположить, что подобная композиция изначально могла восприниматься как изображение стражей не только сторон света, но и охранителей заповедей веры, ее Чистоты. Символом самой веры и ее божеств (ср. рис. 2: 2 ) служила драгоценность чинтамани в единстве с лотосом.

Датировка предмета и условия попадания его на Средний Енисей

Рассматриваемая накладка определенно не относится к кругу ременных поясных украшений из цветного металла, характерных для культуры Саяно-Алтая конца I – начала II тыс. Минусинская котловина на Среднем Енисее (северные предгорья Западного Саяна) – место наибольшей концентрации подобных находок. Характерный декор, в том числе наличие в его репертуаре мотивов буддийской иконографии, некоторые из которых были особенно популярны среди воинов-всадников, стал своего рода «визитной карточкой» эпохи. Это явление связано с периодом (вторая половина IX – начало X в.) «экспансии» енисейских кыргызов (Кыргызский каганат, ядро которого сложилось ранее на Среднем Енисее) и их военными походами на восток, запад и юг Центральной Азии на значительные расстояния. Кроме того, были налажены связи с отдаленными государствами (подробнее со ссылками на литературу см.: Король , 2015).

Находка из д. Сабинское в Минусинской котловине отличается не только религиозной нагрузкой сюжетной композиции. Главное – накладка изготовлена хотя и в технике литья, как и другие средневековые ременные украшения из цветного металла, происходящие из данного региона, но по совершенно другому принципу. Ременные украшения, характерные для средневековых кочевников тюркского (в широком смысле) времени, пустотелые, имеют форму перевернутой «коробочки» с тонкими бортиками с оборотной стороны. Декорировалась внешняя сторона, литой декор выступал над фоновой поверхностью. Аналогичные по технике изготовления ременные украшения были популярны и на востоке – у киданей империи Ляо (916–1125). При этом среди находок в погребениях киданей иногда встречаются изделия именно такой формы, как и рассматриваемый наконечник. Они имеют сильно выступающие наружу бортики и рельефный декор (как и в рассматриваемом случае) на условном «дне» изделия – декорируемом поле. Чрезвычайно искусный поясной набор16 с высоким рельефным сюжетным декором известен из ляосского погребения начала XI в. (Вэньу, 1980. № 12. С. 21. Цв. ил. 2). Такая форма ременных украшений (с сильно выступающим наружу бортиком) свидетельствует о том, что это детали не воинского пояса всадника, пусть даже парадного, а пояса чиновника или другого статусного лица, которому не требовалась активность верхом на коне. Поясной комплект из ляосского погребения мог быть изготовлен высококлассными мастерами сунского Китая (960–1279). Обработка фона округлым пуансоном присуща средневековым изделиям Китая17 эпох Тан и Сун, а также киданьской империи Ляо.

Отметим, что рассматриваемый в статье предмет нельзя назвать изделием мастера высокого уровня. Он изготовлен не слишком искусным художником (литье внешне качественное). Композиция напоминает некий «народный рисунок», при этом все важные для мастера детали, как отмечено выше, прекрасно доработаны. Позолота, вероятно, всей поверхности скрывала недостатки и создавала общую внешнюю красоту и придавала статусность предмету. Ременный наконечник можно отнести к изделиям киданьского круга, с сильным китайским влиянием.

После создания государства киданей Ляо в Северном Китае18 и проникновения их в 924 г. на территорию Восточной Монголии, откуда к тому времени уже ушли кыргызы, они оказались соседями. Как известно по китайским письменным источникам, в течение X в. было три посольства кыргызов в Ляо. Кыргызы отправляли своих детей для обучения в столицу Ляо ( Кызласов , 1969. С. 95–96), а кидани – должностных лиц за провинность «во владения кыргызов на Енисее», считая последних вассалами ( Пиков , 1989. С. 17, 78). Также по источникам известно, что кидани были буддистами ( Пиков , 1980). Наиболее активные и плодотворные взаимоотношения кыргызов и киданей пришлись именно на X в.

Итак, попадание в Минусинскую котловину на Среднем Енисее единичного ременного наконечника (скорее всего, не воинского пояса) с декоративным сюжетом буддийской иконографии с благопожелательным содержанием (и, вероятно, защитной функцией) тем или иным образом могло произойти именно в это время. Учитывая, что поясные бляхи из ляосского погребения, датированного около 1004 г., изготовлены по сходной технологии, рассматриваемый предмет можно условно датировать X – началом XI в.

Список литературы Буддийский сюжет из музея Хельсинки: средневековая поясная накладка (Минусинская котловина)

- Буддизм: словарь / Под общ. ред. Н. Л. Жуковской и др. М.: Республика, 1992. 287 с.

- Вдовин А. С., Дэвлет М. А., Кузьминых С. В., 2015. Коллекционирование древностей Енисея как социально-культурный феномен // Очерки истории отечественной археологии. Вып. IV / Отв. ред.: П. Г. Гайдуков, И. В. Тункина. М.: ИА РАН. С. 64-96.

- Вэньу. 1980. № 12. (На кит. яз.)

- Дмитриев С. В., 2011. Пещерный комплекс Дуньхуан. История и изучение // ВОСТОК (ORIENS). № 4. С. 108-115.

- Завитухина М. П., 1983. Древнее искусство на Енисее (скифское время): Публикация одной коллекции. Л.: Искусство. 96 с., 47 л.

- Каогу. 2015. № 1. (На кит. яз.)

- Киселев С. В., 1949. Древняя история Южной Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 364 с. (МИА; № 9.) Кореняко В. А., 2013. Об изображениях на серебряных пластинах из Ноин-Улы // Текст. Контекст.

- Подтекст: сб. в честь М. Н. Погребовой / Отв. ред. Г. Ю. Колганова. М.: Ин-т востоковедения РАН. С. 86-100, 249-251.

- Король Г. Г., 2008. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. М.; Кемерово: Кузбассвузиздат. 332 с. (Труды Сибирской Ассоциация исследователей первобытного искусства; вып. V.)

- Король Г. Г., 2009. Декор ременных украшений средневековых кочевников востока евразийских степей: синтез культурных традиций // Декоративно-прикладное искусство Восточной Азии: символика и культурные традиции / Отв. ред., сост. И. С. Жущиховская. Владивосток: Даль-наука. С. 7-31.

- Король Г. Г., 2015. Культурные влияния в ЦентРАльной Азии и на сопредельных территориях рубежа I-II тыс. н. э. (по материалам торевтики малых форм) // РА. № 4. С. 64-77.

- Король Г. Г., Конькова Л. В., 2009. Средневековые ременные украшения из Минусинской котловины: собрания XIX в. в коллекциях Эрмитажа // Теория и практика археологических исследований. Вып. 5 / Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Азбука. С. 139-149.

- Король Г. Г., Наумова О. Б., 2020. А кто же мастер? (Проблемы изучения художественной металлообработки у раннесредневековых кочевников Центральной Азии) // Теория и практика археологических исследований. № 3 (31). С. 33-38.

- Король Г. Г., Фокин С. В., 2020. Новые варианты буддийского мотива в средневековом декоре (Средний Енисей) // РА. № 3. С. 63-78.

- Кравцова М. Е., 2004. Мировая художественная культура. История искусства Китая: учебное пособие. СПб.: Лань: ТРИАНА. 960 с.

- Крадин Н. Н., Ивлиев А. Л., 2019. Гл. 13. Империя Ляо // Кочевые империи Евразии: особенности исторической динамики / Отв. ред.: Б. В. Базаров, Н. Н. Крадин. М.: Вост. лит. С. 233-251.

- Кузьминых С. В., Вдовин А. С., Гален Г., 2016. Из истории российских археологических коллекций за рубежом: собрание И. П. Товостина в Музейном ведомстве Финляндии // Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения): материалы междунар. конф. / Ред. В. В. Бобров. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 36-39.

- Кызласов Л. Р., 1969. История Тувы в Средние века. М.: Изд-во МГУ. 211 с.

- Кызласов Л. Р., 1981. Тюхтятская культура древних хакасов IX-X вв. // Степи Евразии в эпоху Средневековья / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 54-59. (Археология СССР.)

- Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Рос. энцикл., 1994. 2 т. (671 + 719 с.).

- Пиков Г. Г., 1980. Буддизм в государстве киданей // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук. Вып. 1. С. 149-155.

- Пиков Г. Г., 1989. Западные кидани. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. 191 с.

- Рерих Н. К., 1995. Химават. Самара: Агни. 256 с.

- Цыбиков Г. Ц., 1919 (обл. 1918). Буддист паломник у святынь Тибета. Пг.: Рус. геогр. о-во. 472 с.

- Цыбиков Г. Ц., 2013. Буддист-паломник у святынь Тибета. М.: Эксмо. 480 с. (Великие русские путешественники.)

- Central Asian Art from the Museum of Indian Art, Berlin, SMPK: Exhibition Catalogue. Tokyo: Asahi Shimbun, 1991. 226 p. (In Japanese, English.)

- Gordon A. K., 1967. The Iconography of Tibetan Lamaism. New York: Paragon Book Reprint Corp. XXXI, 131 p.

- Gyllensvard B., 1957. T'ang Gold and Silver. Stockholm: Elander. 370 p.

- Jisl L., Sis V., Vanis J., 1958. Tibetische Kunst. Prag: Artia. 48 p. + 111 il.

- Stein A., 1921a. Serindia. Vol. IV. Oxford. CLXXV pl.

- Stein A., 1921b. The Thousand Buddhas. London: Bernard Quaritch, Ltd. XII, 65 p. + XLVIII pl.

- Tallgren A. M., 1917. Collection Tovostine des antiquites prehistoriques de Minossinsk concervies chez le Dr. Kare Hedman a Vasa. Helsingfors. 93 p., XII pl.

- Williams C. A., 1960. Encyclopedia of Chinese Symbolism and art Motives.New-York: JulianPress. XXI, 468 p.