Булзинская находка эпохи бронзы

Автор: Шапиро Алексей Давидович, Спиридонов Иван Андреевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

Авторы вводят в научный оборот редкую археологическую находку - бронзовый наконечник копья, случайно найденный близ п. Булзи в Каслинском районе Челябинской области. В работе приводятся: подробное описание наконечника, аналогии, обсуждаются мнения различных исследователей, интерпретировавших подобные изделия в рамках сейминско-турбинского транскультурного феномена, алакульской и черкаскульской культур, излагается авторский вариант культурно-хронологической атрибуции данного предмета.

Наконечник копья, бронзовый век, сейминско-турбинский феномен, горно-лесное зауралье, шайтанское озеро ii, shaitanskoe оzero ii

Короткий адрес: https://sciup.org/147151082

IDR: 147151082 | УДК: 903.224 | DOI: 10.14529/ssh160111

Текст научной статьи Булзинская находка эпохи бронзы

В 2013 году на хранение в Челябинский краеведческий музей был передан бронзовый наконечник копья, найденный одним из местных жителей в окрестностях населенного пункта Булзи. Поселок находится на берегу реки Синары в Каслинском муниципальном районе Челябинской области.

В настоящий момент количество предметов, близких булзинской находке, в Зауралье не превышает пяти единиц, поэтому каждый новый экземпляр привлекает повышенное внимание специалистов.

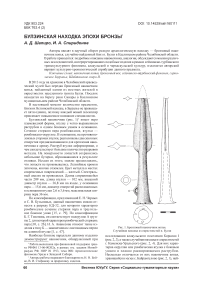

Булзинский наконечник (рис. 1)1 имеет перо пламевидной формы, втулку с четко выраженным раструбом и одним боковым ушком в основании. Сечение стержня пера ромбовидное, втулки — ромбовидно-округлое. В основании, на противоположных сторонах втулки, расположены два сквозных отверстия предназначавшиеся для крепления наконечника к древку. Раструб втулки деформирован, о чем свидетельствует большое количество разрывов металла. На поверхности лопастей сохранились небольшие бугорки, образовавшиеся в результате отливки. Исходя из этого, можно предположить, что лопасти не проковывались. Лезвийные кромки заточены, кончик отломлен. Цвет металла в местах современных повреждений — желтый. Спектральный анализ не проводился. Длина сохранившейся части 209 мм, длина втулки — 102 мм, внешний диаметр втулки — 36,8 мм на входе, у основания пера — 15,6 мм, диаметр отверстий расположенных в основании втулки 2,6 и 3,6 мм, максимальная ширина пера 36 мм.

По классификации, предложенной Е. Н. Черных и С. В. Кузьминых, данный наконечник можно отнести к разряду КД-32, для которого характерно ромбическое сечение стержня пера и треугольное боковое ушко [15, c. 79]. По классификации Б. Г. Тихонова, он соответствует подгруппе А группы 2, для которой характерен ромбический стержень пера [10, с. 26]. Н. А. Аванесова относит такие изделия к типу Б — наконечники с листовидным пером на длинной втулке [1, c. 47].

Наиболее близкие параллели данному изделию демонстрируют наконечник, обнаруженный при

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-06-00202а, в рамках гос. задания Минобрнауки РФ, НИР № 1913, тема 008: Археологические феномены Урала и Западной Сибири.

Рис. 1. Бронзовый наконечник копья.

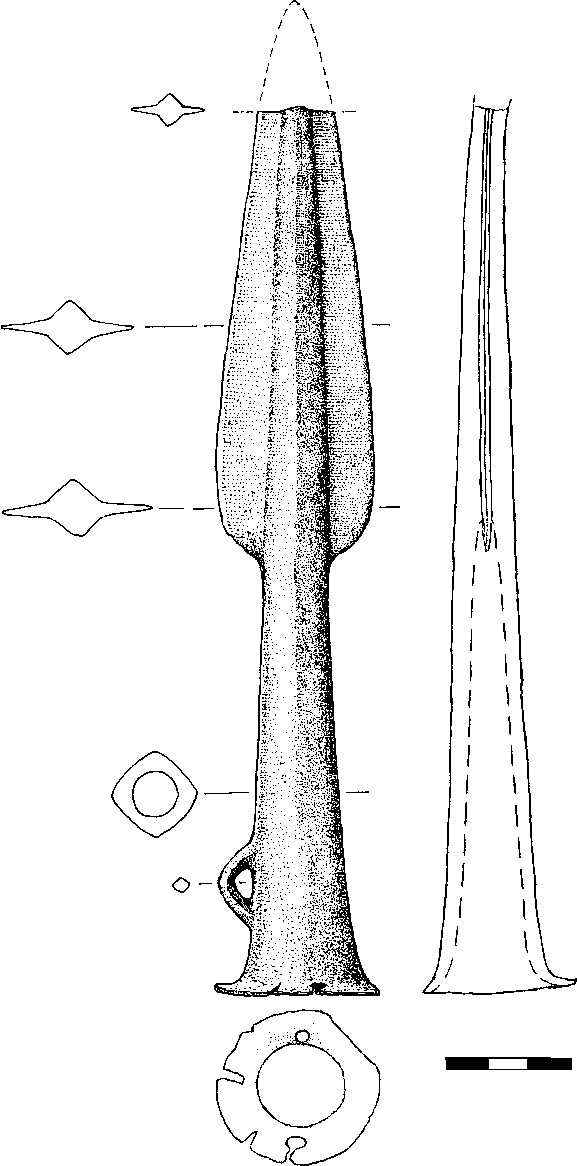

Случайная находка из окрестностей п. Булзи исследовании алакульского поселения Коркино I (рис. 2, 2 ), а также случайная находка из окрестностей г. Каменска-Уральского (рис. 2, 4 ). Для них характерна округлая или ромбическая втулка с боковым ушком и плавно расширяющимся раструбом. Несколько отличается от них наконечник копья, хранящийся в музее с. Байрамгулово (рис. 2, 1 ), най-

Рис. 2. Бронзовые наконечники копий из районов Среднего и Южного Зауралья. 1 — Аргазинское водохранилище (случайная находка); 2, 3 — поселение Коркино I; 4 — г. Каменск-Уральский (случайная находка); 5 — святилище Шайтанское Озеро II (миниатюрная модель, 5а — увеличение в 2,5 раза); 6 — могильник Кумак («Близнецы»)

денный в Аргаяшском районе Челябинской области, на берегу Аргазинского водохранилища близ д. Си-гаево, отличительными чертами которого являются: поясок на втулке и слегка намеченный раструб. Все перечисленные выше изделия локализуются на юге Свердловской и севере Челябинской областей.

Общие черты можно обнаружить при сопоставлении булзинского наконечника с материалами, полученными в результате исследования памятников сейминско-турбинского (СТ) типа (Сейма, Решное), абашевской (Карамыш) поздняковской (Засечное) алакульской («Близнецы») (рис. 2, 6 ) культур [1, c. 48, рис 42, 3 ; 8, таб. XXXVII, 1 ; 12, c. 95; 14, c. 207; 13; 15, c. 83, рис. 42, 2 ; 43, 3 , с. 85, рис. 45, 1, 5 ; 16, с. 50, рис. 1, 1, 3 ].

А. Ф. Шорин обращает внимание на наличие четко выраженного раструба, отличающего наконечники с территории Южного Урала от многих других, имеющих близкие формы [16, c. 54]. Первоначально он отнес данные предметы к бронзам сейминско-турбинского типа [16, c. 52], однако в более поздних работах предположил их возможную связь с черкаскульскими древностями [6, c. 31; 7, c. 164]. Близкого мнения в отношении рассматриваемых наконечников копий придерживается В. В. Ткачев, связывая их появление с воспроизведением «новых технологических приемов в среде раннеалакуль-ских и раннесрубных металлургов, хотя огромный территориальный разброс отдельных видов таких орудий заставляет предполагать и более широкий круг культур, перенявших начальный импульс» [11, c. 6]. Появление в алакульских материалах наконечников копий с ушком на втулке В. В. Ткачев связывает с влиянием раннесрубных, покровских традиций, в материалах которых встречаются аналогичные изделия [11, c. 5]. На наш взгляд, появление на указанной территории подобных булзинской находке предметов связано с освоением местным населением технологических приемов, привнесенных сейминско-турбинскими группами. Б. Г. Тихонов, в свое время, относил обсуждаемые зауральские экземпляры непосредственно к периоду существования сейминско-турбинских популяций [10, c. 26], однако они несут в себе существенные отличия от классических СТ копий. Наконечники, обнаруженные в Решенском и Сейминском могильниках, — это изделия с ромбическим стержнем пера и округлой втулкой. Основания некоторых из них оформлены манжетами или валиками-утолщениями, тогда как схожие с ними находки с территории горно-лесного Зауралья и Южного Урала имеют ромбически-округлую втулку. Н. А. Аванесова, считает их результатом дальнейшего развития наконечников с несомкнутой втулкой [1, c. 47].

Булзинская и подобные ей находки отличаются от сейминско-турбинских экземпляров, в том числе и размерами. На фоне массивных изделий Сейминского, Турбинского, Решенского, Ростов-кинского могильников наконечники, найденные на территории горно-лесного Зауралья и Южного Урала, выглядят грацильными. Аналогичные предметы небольших размеров известны в материалах памятника Халвай 3, расположенного в Таранов-ском районе Костанайской области республики

Казахстан [5, c. 291]. Авторы раскопок считают, что «курган Халвай 3 является синташтинским с явными чертами абашевской культуры и частично сейминско-турбинского транскультурного феномена» [5, c. 293]. Появление в СТ комплексах изделий евразийских типов исследователи связывают как с приобретением готовых изделий, так и с подражанием [15, c. 224]. Можно предположить близкие варианты появления СТ предметов в материалах кургана Халвай 3, поскольку для синташтинских памятников более характерны наконечники с кованной разомкнутой втулкой [3, c. 124]. Морфологически близкие предметы с литой втулкой более характерны для СТ, позднеабашевских, петровских, покровских комплексов [3, c. 122].

О возможной связи булзинской находки с ала-кульской культурой свидетельствуют коркинские экземпляры, а также наконечник копья из кургана № 1, курганной группы «Близнецы» [8, c. 44] относимый исследователями к КД-34 [15, c. 80]. Пожалуй, главное его отличие — отсутствие раструба и наличие валика в основании втулки. При этом форма и пропорции наконечника из кургана «Близнецы» совпадают с параметрами наконечника из музея г. Каменск-Уральского.

Таким образом, наиболее близкие параллели экземпляру из п. Булзи лежат в области алакульских материалов (Коркино I, «Близнецы»). При этом на территории горно-лесного Зауралья алакульские памятники не выявлены, хотя керамика алакуль-ского типа встречается на некоторых памятниках в качестве инокультурной примеси [4, c. 13]. Примером этому может служить керамическая коллекция памятника Палатки I [2, c. 98].

Редкость наконечников, типологически сходных с булзинским, в алакульских материалах не позволяет нам с полной уверенностью соотносить их производство с данным культурным образованием, по причине территориальной локализации данных предметов, значительно более узкой, нежели территория распространения алакульских памятников. Исходя из сказанного, бытование подобных изделий в указанном регионе можно связывать с коптяков-ской культурой — местным металлоносным образованием начала II тыс. до н. э. В этой связи обратим внимание на одну находку из металлокомплекса святилища Шайтанское Озеро II [9, c. 72, рис. 6, 39] (рис. 2, 5, 5а). Отличительной чертой данного наконечника копья являются малые размеры, не характерные для предметов такого типа: длина сохранившейся части — 88 мм, длина втулки — 37,5 мм, внешний диаметр втулки у основания пера — 6,5 мм, максимальная ширина пера — 19 мм. Основываясь на размерных характеристиках, можно, отнести данный предмет к уменьшенным копиям (моделям). Шайтаноозерская модель сохраняет пропорции оригинальных изделий. Ромбический стержень пера переходит в округлую, плавно расширяющуюся втулку, в основании которой расположен небольшой выступ (неудавшееся при отливке или обломленное позднее ушко). Не исключено, что подобный наконечник являлся моделью прототипа, предшествовавшего появлению описанных наконечников копий с ромбическим стержнем пера и округло-ромбической втулкой, заканчивающейся раструбом. Этому не противоречит ни регион обнаружения подобных предметов, ни технологии металлообработки, во многом сохранившие сейминско-турбинские традиции.

Список литературы Булзинская находка эпохи бронзы

- Аванесова, Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР (по металлическим изделиям)/Н. А. Аванесова. -Ташкент: Фан, 1991. -200 с.

- Викторова, В. Д. Генезис коптяковской культуры/В. Д. Викторова//Шестые Берсовские чтения: сб. ст. Всерос. археологической науч.-практ. конф. -Екатеринбург: Квадрат, 2011. -С. 98-106.

- Дегтярева, А. Д. История металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху бронзы/А. Д. Дегтярева. -Новосибирск: Наука, 2010. -162 с.

- Корочкова, О. Н. Взаимодействие культур в эпоху бронзы в Среднем Зауралье и Подтаежном Тоболо-Иртышье: факторы, механизмы, динамика: автореф. дис. … докт. ист. наук/О. Н. Корочкова. -М., 2011. -37 с.

- Логвин, А. В. Курган Халвай 3 (предварительное сообщение)/А. В. Логвин, И. В. Шевнина//Маргулановские чтения -2011: материалы междунар. археологической конф. Астана, 20-22 апреля 2011 г. -Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2011. -С. 291-296.

- Обыденов, М. Ф. Археологические культуры позднего бронзового века древних уральцев (черкаскульская и межовская культуры)/М. Ф. Обыденов, А. Ф. Шорин. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. -196 с.

- Петрин, В. Т. Археологические памятники Аргазинского водохранилища (эпохи камня и бронзы)/В. Т. Петрин, Т. И. Нохрина, А. Ф. Шорин. -Новосибирск: Наука. 1993. -212 с.

- Свод археологических источников. В3-2. Андроновская культура. Памятники западных районов. -Вып. 1. -М.: Наука, 1966. -144 с.

- Сериков, Ю. Б. Шайтанское Озеро II: новые сюжеты в изучении бронзового века Урала/Ю. Б. Сериков, О. Н. Корочкова, С. В. Кузьминых, В. И. Стефанов//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009. -№ 2 (38). -С. 67-78.

- Тихонов, Б. Г. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье/Б. Г. Тихонов//МИА. -1960. -№ 90. -С. 5-115.

- Ткачев, В. В. Сейминско-турбинский феномен и культурогенез позднего бронзового века в Урало-Казахстанских степях/В. В. Ткачев//Уфимский археологический вестник. -2001. -Вып. 3. -С. 3-14.

- Челяпов, В. П. Охранные раскопки Засеченских могильника и стоянки/В. П. Челяпов//Археологические открытия 1977 года. -М.: Наука, 1978. -С. 94-95.

- Чемякин, Ю. П. Коркино I//Уральская историческая энциклопедия . -URL: http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaedia-10-999.html

- Чемякин, Ю. П. Новое поселение андроновского времени в Южном Зауралье/Ю. П. Чемякин//Археологические открытия 1975 года. -М.: Наука, 1976. -С. 206-207.

- Черных, Е. Н. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен)/Е. Н. Черных, С. В. Кузьминых. -М.: Наука, 1989. -320 с.

- Шорин, А. Ф. Случайные находки сейминско-турбинских и сосново-мазинских бронз в Южном Зауралье/А. Ф. Шорин//Археология Прииртышья. -Томск: Изд-во Томского ун-та, 1980. -С. 52-56.