Буроземы горной части Жигулевского заповедника

Автор: Айсина Н.Р., В Абакумов Е., Гагарина Э.И.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Итоги научных исследований

Статья в выпуске: 1 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Результаты подробных почвенно-химических и морофологических исследований подтвердили правильность выделения бурых лесных почв на северных склонах Жигулевских гор. Уточнена диагностика этих почв, проведена оценка их гумусного состояния и анализ причин возникновения бурых почв в Самарской области.

Короткий адрес: https://sciup.org/148314731

IDR: 148314731

Текст научной статьи Буроземы горной части Жигулевского заповедника

Самарская Лука представляет собой уникальную территорию и является литолого-геоморфологической аномалией на юго-востоке Русской равнины. Уже в 1890г. акад. С.И.Коржинский обратил внимание на район Жигулей как на наиболее интересное место в средней России по богатству и разнообразию степной и лесной растительности, геологии и своеобразию биоценозов, не уступающих Крыму и Кавказу. Особо интересной является горная часть Жигулевского заповедника, основные морфологические элементы ландшафтов сохранились здесь со времен плиоцена. Специфической особенностью Самарской Луки является наличие здесь редчайших в Европе реликтовых сосновых боров на известняках, которые приурочены к верхним частям склонов южной и юго-западной экспозиции; и реликтовых среднеголоценовых липовых лесов на бурых почвах в средней и нижней части северных склонов.

Впервые бурозёмы на самой Самарской Луке, и вообще, в среднем Поволжье, были описаны в 1983 году, при составлении карты М 1: 10000 на территорию Жигулевского заповедника. Генезис буроземов в Жигулях до сих пор вызывает дискуссии и требует доработок в изучении причин почвообразования. Именно на бурых почвах сохранились реликтовые липовые леса, распространенные на самых теплых и влажных участках горной части Жигулевского заповедника. В связи с этим подробное изучение генезиса, аналитических и морфологических свойств почв, с уточнением их классификационного положения, разработке методов по охране является весьма актуальным.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург.

Несмотря на то, что почвы Жигулевского заповедника исследовались с начала его основания (1927), бурые лесные почвы впервые были здесь выделены и описаны только при составлении на его территорию почвенной карты в 1983г. Однако в то время не был проведено подробных генетических исследований этих почв, не было проведено сравнительно-аналитической характеристики бурых почв, форирующихся на различных позициях рельефа. В связи с этим целью настоящей работы было изучение генетических особенностей буроземов Жигулевского заповедника и выявление условий их формирования.

Для решения выше указанной цели были поставлены следующие задачи:

-

1. Изучить факторы формирования буроземов Жигулевского заповедника

-

2. Провести морфогенетический анализ буроземов, и определить основные элементарные почвообразовательные процессы.

-

3. Изучить разнообразие буроземов в Жигулевских горах и выявить особенности их химического состава.

-

4. Сравнить буроземы Жигулевского заповедника с буроземами других географических ареалов.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ БУРОЗЕМООБРАЗОВАНИЯ

Впервые почвы буроземного типа были описаны на территории Германии Е. Раманном (E. Ramann, 1905) еще в 1905г, но фактически бурые лесные почвы в 1892 году первым описал Р.И. Ризположенский в Татарской АССР под широколиственными лесами (по Ремезову). Впервые термин «бурые лесные» почвы был использован Р.И. Ризположенским в 1982 году применительно к почвам на выходах красно–бурых мергелистых пермских глин (Ливеровский, 1987). По Е. Раманну (E. Ramann, 1905) буроземы формируются в условиях умеренного климата, трансформация органического вещества в них происходит довольно интенсивно, содержание гумуса сравнительно высокое, соединения железа не мигрируют вглубь почвы. В средней части профиля преобладают железистые, красно–бурые тона, почвы богаты силикатными коллоидами. Наблюдается большое варьирование их по механическому составу от песков до глин. Буроземы по Е. Раманну являются преобладающим типом в Средней Европе. Материнские породы многих буроземных почв обогащены карбонатами. Следовательно, под буроземами Е. Раманн (E. Ramann, 1905) понимал среднегумусовые почвы, прокрашенные свободными оксидами железа, в которых появление бурого горизонта В обуславливается не иллювиированием продуктов выветривания из верхних горизонтов, а накоплением их в результате выветривания на месте (in situ). Следует добавить, что буроземный тип почв Е. Раманн выделил лишь на основании морфологических описаний, не подкрепляя выводы аналитическими данными.

К.Д. Глинка считал, что буроземы Е. Раманна в основном представляют собой слабооподзоленные почвы. Однако в это время еще лессиваж не был отделен от процесса альфегумусового оподзоливания (Ливеровский, 1987). К.

Д. Глинка и Х. Стремме развивали идею о возможности происхождения бурых лесных почв путем деградации черноземов в области лесостепи (Вайчис, 1975), хотя эта территория не является идеальной в плане изучения контрастной эволюции почв.

Буроземы без признаков лессивирования (выноса ила) и оподзоливания в северных странах (Швеция) были описаны в свое время К. Лундблэд (K. Lundblad, 1934). В них наблюдается равномерное распределение по профилю железа и алюминия, без накопления их в более глубоких горизонтах почвы.

Почти 80 лет тому назад Х. Стремме бурые почвы Средней Европы назвал «бурыми лесными» (Braune Waiboden), чтобы отличить их от степных буроземов. Этот термин в 1930 году был принят на II–ом международном конгрессе почвоведов, проведенном в СССР.

Понятие «буроземы» (Ramann, 1905), или «бурые лесные почвы», по Мургочи (Грачева, 1982), является одним из наиболее широко трактуемых в генетическом отношении и применяется к почвенным образованиям самого широкого спектра природных условий. Со времени выделения буроземов в Южной Европе на рыхлых, преимущественно карбонатных породах, под широколиственными лесами, представления об их генетическом облике менялись, а диапазон условий формирования расширялся. (Грачева, 1982).

История изучения бурых почв и данные по их свойствам неоднократно публиковались как в отдельных работах, так и в составе региональных исследований. В СССР буроземы были выделены в Крыму, на Кавказе, Дальнем Востоке, Урале, Сибири, Северо-Западе Европейской территории. В Западной Европе буроземы описаны от Пиренейского полуострова до Скандинавии; в Северной Америке первоначальная область их распространения была расширена за счет почв Субарктики. Под различными названиями (бурые сиаллитные, бурые суглинки, бурые эутрофные тропические, бурые лесные субтропические и тропические) эти почвы были описаны в субтропиках и тропиках Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии (Ливеровский, 1987).

Историческое развитие представлений о бурых лесных почвах можно разделить на 3 этапа (Пшеничников, Пшеничникова, 2002):

-

1) Первый этап – это временной отрезок с момента выделения бурых лесных почв до появления работы Л.И. Праслова (1947), дающей обоснование бурым лесным почвам как генетическому типу, производному определенных биоклиматических условий.

-

2) Второй этап – со времени опубликования работы Ю.А. Ливеровского (1948г) «К географии и генезису бурых лесных почв», в которой он приходит к выводу, что бурые лесные почвы приурочены к влажной фации внетропи-ческого пояса широколиственных, хвойно-широколиственных и неморальных темнохвойных лесов.

-

3) Третий этап, начиная с 1966 года – время опубликования работ С.В. Зонном (1966, 1968, 1969,), где было предложено разделить бурые лесные почвы, как по свойствам, так и по сочетанию буроземообразования с сопутствующими процессами почвообразования (лессивированием, псевдооподзо-

- ливанием и поверхностным оглеением, ведущего к образованию в профиле этих почв белесого горизонта).

Среди типа бурых лесных почв начали выделять в классификации 1997 года на уровне подтипов бурые лесные (типичные), бурые лесные оподзо-ленные, бурые лесные оподзоленные глееватые.

Несмотря на обилие материала по характеристике бурых лесных почв, Г.И. Иванов (1976) утверждает, что до настоящего времени особенности химизма почв, а также возможные переходы и мозаика распределения почв в отдельных районах остаются малоизученными. Это положение нашло подтверждение в работах целого ряда исследователей, в которых была продолжена дифференциация бурых лесных почв, начатая С.В. Зонном, в зависимости от сочетания буроземообразования с сопутствующими процессами почвообразования: аккумулятивно-гумусовым (дерновым), иллювиальногумусовым, аккумулятивно-грубогумусовым, с учетом которых были выделены такие почвы, как дерново-бурые, буроземы иллювиально-гумусовые и буроземы грубогумусовые.

В Классификации и диагностике почв России (2004) «буроземы» находятся в отделе структурно – метаморфических почв, в систематике почв ФРГ их относят к классу и типу «браунэрде». В классификации FAO – UNESKO и WRB буроземы в объеме, входят как составная часть в понятие «камбисоли», объединяющие большую группу почв с горизонтом «камбик»: оглиненным на месте, не имеющим вмывания глины или других веществ.

СРАВНЕНИЕ БУРОЗЕМОВ ЖИГУЛЕЙ С БУРОЗЕМАМИ ДРУГИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ

Для более полного понимания процесса буроземообразования в работе было проведено сравнение свойств объектов исследования с почвами из других зон и фациальных районов, которые являются наиболее типичными для данной области. В качестве сравнительных объектов были выбраны буроземы Дальнего Востока, Белоруссии и Прибалтики (Латвии и Литвы).

Таблица 1

Сравнение исследованных почв с буроземами других регионов

Окончание таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Реакция почвы |

Преимущественно нейтральная |

Нейтральная и слабощелочная |

Слабокислая, кислая |

Кислая – слабокислая |

|

СГК / СФК |

0,5-0,78 (Г-Ф., с преобладанием ГК и ФК 2 фракции) |

0,6-0,7(Г-Ф., с преобладанием ГК 2 фракции) |

1,2-1,4 (Ф-Г., с преобладанием ГК 1 фракции |

1-1,6 (Ф-Г., с преобладанием ЧГК; БГК и ЧГК, ФК связаны с Са |

|

Гран. состав |

Глинистый |

Легкосуглин. и среднесугл. |

Песчаный и су-песч. |

Тяжелосуглин. |

Из табл. 1 видно, что буроземы Жигулевского заповедника во многом сходны с буроземами Южной Прибалтики, и значительно отличаются от буроземов Беларуси и Дальнего Востока.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУРОЗЕМОВ ЖИГУЛЕВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Самарская Лука – остров палеозойских пород среди пород мезозойского и кайнозойского возраста (Обедиентова, 1953). Основание наземной части Жигулевского массива сложено породами верхнего карбона и Перми. В центральной части Самарской Луки палеозойские отложения перекрыты толщей юрских пластических пород. В районах, окружающих Самарскую Луку распространены меловые палеогеновые и четвертичные породы. Генетические типы четвертичных отложений Самарской Луки по Обидиентовой (1953) представлены в таблице 1 следующими группами.

Почвообразующие породы буроземов Жигулевского заповедника, заметно отличаются от таковых остальной части Русской равнины, где господствуют породы ледникового и эолового ряда (лессовидные суглинки и лес-сы). Здесь, как на территории горной, так и нагорной части заповедника преобладают элювиальные и склоновые (делювиальные) отложения. Последние отложения представлены гравитационными осадками (обвальными, осыпными) и делювиальными (Гагарина, Абакумов и др., 2003).

Рельеф Самарской Луки является сильно расчлененным, и сформировался главным образом под воздействием эрозионных и эндогенных процессов, и представляет собой плато плиоценового возраста, сильно изреженное овражно-балочной сетью. Бурые почвы приурочены в основном к горной части территории, к средним и нижним частям горных склонов северной экспозиции, а также нижним вогнутым частям склонов горных долин, которые подвержены терморегулирующему влиянию Волги в течение тысяч лет, по крайней мере после вюрмской стадии отложения аллювия на склонах гор. Указанные позиции рельефа характеризуются менее контрастным климатом и особым гидротермическим режимом: большим увлажнением и промачиванием почв, меньшим испарением почвенной влаги, что в целом соответствует умеренно-теплому и влажному климату (Гагарина, Абакумов и др., 2003).

Климат, в условиях которого формируются буроземы Жигулевского заповедника, относится к резко-континентальному.

Буроземы Жигулевского заповедника главным образом формирует меньшая контрастность климатических сезонных флуктуаций, на северных склонах, обращенных к реке Волге. На значительные отличия климата приволжских участков заповедника в связи с терморегулирующим влиянием водоема указывал К.А. Кудинов (2001). На выположенных участках снег задерживается зимой дольше, и почвы менее прогревается и иссушаются летом, и именно поэтому в буроземах возможно формирование фульвокислот, которые способствуют оглиниванию почвенной массы in situ.

Разнообразие климатических, геоморфологических, литологических условий в значительной степени определяют пестроту растительного покрова Самарской Луки. Специфической особенностью Самарской Луки является наличие здесь реликтовых среднеголоценовых липовых лесов на бурых почвах в средней и нижней части северных склонов, которые являются самыми теплыми и влажными участками горной части Жигулевского заповедника. Реликтовые виды и сообщества, а также узкие эндемики Жигулей (растения и животные) включены в национальную Красную книгу. Самарская Лука -относительно изолированная территория, которая сформировалась как целостный природный комплекс в своих естественных границах в течение длительного времени, поэтому охрана ее природы является настоятельной необходимостью.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объектов исследования были выбраны два разреза буроземов из Государственного Жигулевского заповедника им. И.И. Спрыгина, Самарской области.

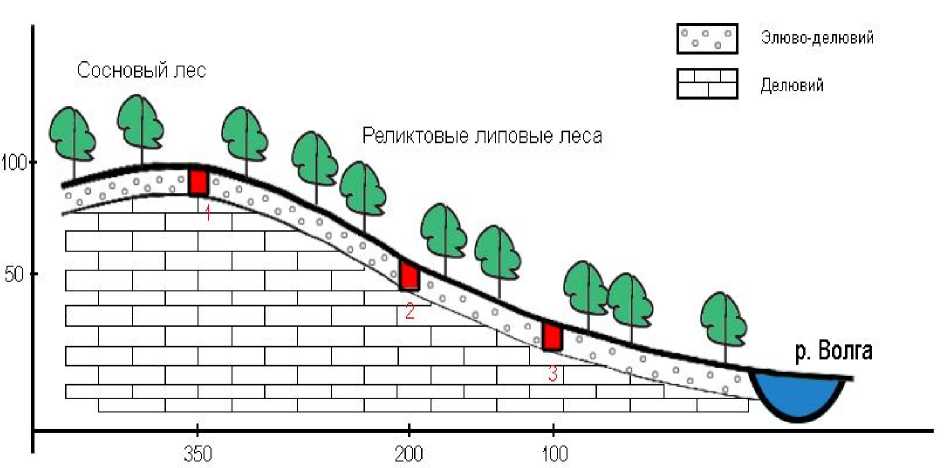

Изученные почвы приурочены к горной части территории заповедника. Разрезы буроземов были заложены на склоне северной экспозиции, который обращен к Волге. Уклон склона составляет 15-20 градусов. В верхней части склона – бурозем типичный, а в нижней части склона бурозем оподзоленный (рис. 1).

Изученные профили почв характеризуются типичными морфологическими свойствами, характерными для этого отдела почв. Главным процессом является сиалитное оглинивание срединной части толщи (диагностируется по утяжелению гранулометрического состава в средней части профиля). Этот процесс приводит к формированию структурно–метаморфического горизонта. Все изученные профили почв остаточно–карбонатны, что прослеживается по глубине вскипания от HCI (вскипает только порода, или горизонт, переходный к породе); в буроземе оподзоленном в мелкоземе гумусовоаккумулятивного горизонта видны отбеленные зерна кварца в небольшом количестве.

Рис. 1. Схема расположения разрезов на склоне.

На рисунке цифрами показано:

1 – Карболитозем перегнойный; 2 – Бурозем типичный; 3 – Бурозем оподзо-ленный

Образцы изученных почв были отобраны из разрезов погоризонтно, в которых наряду с морофлогическим аналиозом почвенного профиля было проведено определение следующих химико-аналитических показателей:

-

1. Гигроскопической влаги (ГВ) термостатно – весовым методом; потеря при прокаливании (ППП) гравиметрическим методом по О.Г. Растворо-вой, (1983).

-

2. рН водной и солевой суспензий; обменной кислотности (ОК); гидролитической кислотности (ГК), суммы обменных оснований по Каппену для образцов с рН меньше 7,0; СО 2 карбонатов; емкости катионного обмена (ЕКО); общего органического углерода методом мокрого сжигания почвы бихроматом калия по Тюрину (Растворова, Андреев и др. 1995).

-

3. Группового и фракционного состава по схеме Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой 1980 года при декальцировании почв соляной кислотой и последующим отмыванием от хлора дистиллированной водой, подкисленной серной кислотой (Пономарева, Плотникова, 1980).

-

4. Определение окристаллизованного железа по методу Мера-Джексона и аморфного железа по методу Тамма (Зонн, 1982).

-

5. Определение гранулометрического состава пипет-методом Качин-ского с пирофосфатной пептизацией коллоидов (Растворова, 1983).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Физико-химические параметры и свойства почв

В этом разделе приведены данные, которые были получены при подробном лабораторном исследовании буроземов. Далее рассмотрена аналитическая характеристика бурозема типичного, залегающего в верхней части склона в Школьном овраге (рис. 1).

Условия формировании бурозема типичного в условиях слабощелочной реакции среды

|

Генетический тип четвертичных отложений |

Местоположение в рельефе |

Мощность чехла |

Морфология |

|

Элювиальноделювиальные образования |

Горы, плоские, увалистые вершины рельефа |

От 1 до 10м |

Мелко – щебнистый глинистый материал, тяжелые глины красно – бурого цвета |

|

Делювии |

Горы, плоские, увалистые вершины рельефа |

От 1 до 15м |

Темно- или красно – бурые суглинки со столбчатыми отдельностями, иногда бывают опесча-ненные |

|

Эоловые отложения |

Плоские вершины рельефа |

Меньше 1м |

Несцементированные пески |

|

Отложения долин |

Плоские вершины рельефа |

От 1 до 10м |

Лессовидные суглинки |

Данные, приведенные в таблице 2, 3, свидетельствуют о формировании бурозема типичного в условиях слабощелочной реакции среды. В подстилке L, и в гумусово-аккумулятивном горизонте такая реакция среды связана с биогенным накоплением щелочноземельных элементов, поступающих с опадом. Далее вниз по профилю реакция становится резко щелочной, что свидетельствует о наличии карбонатов в почвообразующей породе.

Профиль бурозема типичного характеризуется высоким содержанием гумуса и сначала резким (до глубины 30 см), а затем плавным падением его количества с глубиной, что является характерным признаком бурых почв (Рейнтам, 1973). Гумусовый горизонт содержит 6,4% гумуса и является небольшим по мощности (всего 14 см), что часто наблюдается в буроземах, формирующихся под широколиственными лесами (Пуртова, Зимина, 2007).

Наблюдаются максимумы емкости катионного обмена в структурно – метаморфическом горизонте ВМ (64,1 мг–экв/100г почвы), что свидетельствует о накоплении глинистых вторичных минералов in situ и является диагностическим показателем бурых почв. Распределение карбонатов равномерно по профилю. В гумусово-аккумулятивном горизонте содержание карбонатов выше по сравнению со структурно – метаморфическим, это связано со склоновым поступлением карбонатного материала в виде обломков известняка. При переходе к породе наблюдается увеличение содержания карбонатов, имеющих литогенное происхождение.

Физико-химические параметры и свойства бурозема типичного (разрез № 24.

|

Горизонты, глуб., см |

Глубина взятия образца, см |

ГВ |

С |

Гумус |

РН Н2 О |

РН КС I |

ГК |

ОК |

ЕКО |

СО 2 карбона-тов, % |

|

% |

в мг–экв / 100г почвы |

|||||||||

|

L |

0+2 |

9,5 |

78,54* |

Не опр. |

6,7 |

Не опр. |

||||

|

F |

2+4 |

10,0 |

39,20* |

7,1 |

||||||

|

AY |

4-14 |

4,5 |

3,17± 0,03 |

5,4 |

6,5 |

5,8 |

1,2 |

1,1 |

51,4 |

5,0 |

|

AY e1 |

14-30 |

3,8 |

1,70± 0,03 |

2,9 |

5,6 |

4,7 |

0,2 |

0,1 |

40,3 |

6,6 |

|

AY e2 |

30-41 |

4,0 |

0,74± 0,02 |

1,2 |

5,6 |

4,7 |

1,1 |

1,0 |

37,2 |

5,0 |

|

BМ 1 |

41-50 |

4,4 |

0,62± 0,01 |

1,0 |

6,0 |

4,8 |

0,8 |

0,8 |

36,1 |

4,4 |

|

BМ 2 |

50-64 |

4,9 |

0,24± 0,01 |

0,4 |

6,2 |

4,9 |

0,5 |

0,5 |

41,9 |

5,9 |

|

BC |

64-80 |

4,4 |

0,15± 0,01 |

0,2 |

6,5 |

5,0 |

0,4 |

0,1 |

40,9 |

5,7 |

|

C |

80-95 |

4,5 |

0,18± 0,01 |

0,3 |

6,5 |

5,2 |

0,08 |

0,08 |

36,9 |

4,4 |

|

D 1ca |

95-120 |

4,2 |

0,17± 0,01 |

0,3 |

8,1 |

Не опр. |

25,3 |

19,2 |

||

* - ППП (потеря при прокаливании)

Бурозем оподзоленный (табл. 4) характеризуется следующими свойствами: реакция почвенного раствора более кислая, подстилки и гумусовоаккумулятивный горизонт имеют нейтральную и слабощелочную реакцию среды, вероятно, она обусловлена щелочноземельными элементами, преобладающими в лиственном опаде. Далее, в срединной части профиля реакция становится более кислой, и, меняется от нейтральной до щелочной при приближении к карбонатной породе. В профиле бурозема оподзоленного содержание гумуса постепенно убывает с глубиной, и имеет максимум в гумусовоаккумулятивном горизонте. Наблюдается постепенное понижение содержание обменного водорода вниз по профилю, но выделяется два максимума – в гумусово-аккумулятивном горизонте и в оподзоленном гумусовоаккумулятивном горизонте.

Емкость катионного обмена имеет максимум в двух горизонтах – гумусово-аккумулятивном (накопление гумуса в верхней части профиля коррелирует с накоплением в нем ила) и структурно – метаморфическом горизонте, что обусловлено резким утяжелением гранулометрического состава (здесь наблюдается максимум содержания физической глины).

Гранулометрический состав буроземов.

|

Гор-т, глуб., см |

Потеря от НСI, % |

Содержание частиц в % к мелкозему; размер в мм. |

||||||

|

1-0,25 |

0,25 0,05 |

0,05 0,01 |

0,01-0,005 |

0,005 0,001 |

< 0,001 |

<0,01 |

||

|

Бурозем типичный |

||||||||

|

AY 0-14 |

1,09 |

1,3 |

2,6 |

24,7 |

0,1 |

28,2 |

43,0 |

71,3 |

|

ABm 14 30 |

0,97 |

0,6 |

9,7 |

12,4 |

7,9 |

32,1 |

37,1 |

77,1 |

|

BM 30-42 |

0,91 |

0,5 |

3,1 |

11,6 |

6,2 |

26,8 |

51,5 |

84,6 |

|

Cca 42-80 |

1,35 |

0,04 |

10,5 |

27,8 |

2,6 |

32,0 |

27,0 |

61,6 |

|

Бурозем оподзоленный |

||||||||

|

AY 4-14 |

0,39 |

0,4 |

3,3 |

36,1 |

10,1 |

26,0 |

23,9 |

60,1 |

|

AY e1 14-30 |

0,39 |

0,1 |

12,5 |

18,4 |

18,4 |

26,2 |

24,1 |

69,0 |

|

AY e2 30-41 |

0,39 |

3,8 |

2,5 |

19,4 |

20,4 |

23,0 |

26,8 |

70,2 |

|

BМ 1 41-50 |

1,12 |

0,7 |

4,8 |

22,4 |

1,3 |

28,0 |

42,5 |

72,0 |

|

BМ 2 50-64 |

1,02 |

0,4 |

2,2 |

21,3 |

4,3 |

26,3 |

45,4 |

76,0 |

|

BC 64-80 |

1,23 |

0,5 |

6,4 |

29,4 |

3,9 |

32,3 |

27,3 |

63,6 |

|

C 80-95 |

1,12 |

0,2 |

12,6 |

30,9 |

1,7 |

29,2 |

25,1 |

56,1 |

|

D 1ca 95-120 |

1,70 |

0,7 |

2,2 |

25,7 |

1,6 |

44,8 |

25,1 |

71,5 |

В профиле бурозема оподзоленного отчетливо видны два максимума содержания карбонатов: первый максимум – склоновое накопление в гумусовоаккумулятивном горизонте в виде мелких обломков известняка; второй максимум в карбонатной почвообразующей породе. С глубиной происходит уменьшение содержания карбонатов за счет выщелачивания и метаморфизации.

Приведенная характеристика двух разрезов, и ее сопоставление с литературными данными и собственными наблюдениями подтверждает правомерность выделения буроземов на северных склонах Жигулевских гор.

Гранулометрический состав

Данные гранулометрического анализа показывают, что все исследуемые почвы сформировались на тяжелосуглинистых делювиальных отложениях. В двух разрезах буроземов отмечается накопление илистой фракции в профиле по сравнению с породой, что свидетельствует об оглинивании почвы (табл. 4). В структурно–метаморфических горизонтах профилей наблюдается максимум содержания илистой фракции. Почва по гранулометрическому составу является глиной средней иловато – песчаной.

Групповой состав оксидов железа в буроземах.

Содержание аморфных и окристаллизованных форм железа в буроземах приведено в таблице 5.

Вниз по профилю бурозема типичного наблюдается постепенное увеличение окристаллизованных форм железа, и имеется выраженный максимум в структурно – метаморфическом горизонте (1,93 %), что часто проявляется в бурых почвах.

Таблица 5

Групповой состав оксидов железа в буроземах

|

Горизонты и их величины, см |

Аморфное (Feo), % |

Окристаллизованное (Fed), % |

Несиликатные формы |

|

Бурозем типичный. Разрез № 24 |

|||

|

AY 0-14 |

0,60 |

0,84 |

1,44 |

|

ABm14-30 |

0,48 |

1,18 |

1,66 |

|

BM 30-42 |

0,15 |

1,93 |

2,08 |

|

Cса 42-80 |

0,12 |

1,24 |

1,36 |

|

Бурозем оподзоленный. Разрез № 25 |

|||

|

AY 0-14 |

0,20 |

0,92 |

1,12 |

|

AYe1 14- 30 |

0,39 |

0,87 |

1,26 |

|

AYe2 30-41 |

0,48 |

0,92 |

1,40 |

|

Bm1 41-50 |

0,14 |

1,92 |

1,06 |

|

Bm2 50-64 |

0,15 |

2,16 |

2,31 |

|

BC 50-64 |

0,16 |

2,12 |

2,28 |

|

С 80-95 |

0,24 |

1,30 |

1,54 |

|

D1ca 95-120 |

0,12 |

1,10 |

1,22 |

Содержание аморфного железа в верхних гумусовых горизонтах наиболее высокое и постепенно уменьшается с глубиной.

По сравнению с буроземом остаточно-карбонатным в буроземе оподзо-ленном наблюдается увеличение содержания окристаллизованных форм железа в срединной части профиля. В метаморфическом горизонте аккумулируются окристаллизованные формы, что свидетельствует о том, что важной составляющей метаморфизации почвы является побурение профиля за счет закрепления оксидов железа органическими кислотами и их дальнейшая кристаллизация на месте выветривания первичных минералов (Абакумов, Гагарина и др. 2004). Содержание аморфного железа, как и в предыдущем разрезе постепенно уменьшается с глубиной.

По С.В. Зонну (1982) такое распределение форм железа в вышеописанных разрезах является диагностическим для буроземов, и свидетельствует об отсутствии переувлажнения, хорошей аэрации и преобладании окислительных процессов, которые благоприятствуют окристаллизации форм железа.

В профилях буроземов, которые по гранулометрическому составу относятся к глинам легким иловато-песчаным, хорошо прослеживается корреляция между содержанием частиц физической глины, ила и подвижными фор- мами железа, что также указывает на правомерность выделения буроземов (Хелленурме, 1973).

Органическое вещество почв и их гумусное состояние

Групповой и фракционный состав гумуса двух разрезов буроземов приведен в таблице 6. При рассмотрении группового фракционного состава гуминовых и фульвокислот двух профилей буроземов выявляется следующая закономерность.

Состав гумуса разреза № 24 изменяется от гуматно – фульватного (Сгк / Сфк = 0,78) в гумусо-аккумулятивном горизонте, до «почти» фульватного (Сгк / Сфк = 0,51) в структурно – метаморфическом горизонте. В буроземе оподзоленном гумусо – аккумулятивный горизонт является гуматно – фуль-ватным (Сгк / Сфк = 0,74), в структурно – метаморфическом горизонте гумус чуть-чуть приближается к фульватному.

Содержание негидролизуемого остатка имеет максимум в гумусово – аккумулятивных горизонтах двух профилей буроземов, и в горизонтах, содержание карбонатов в которых увеличивается по сравнению с другими горизонтами в профиле. Негидролизуемый остаток является довольно низким, что свидетельствует о низкой минерализации гумуса.

В составе гуминовых кислот бурозема типичного и оподзоленного преобладают гуминовые кислоты 2 фракции (связанные с кальцием), это обусловлено формированием буроземов на карбонатном делювии известняка и наличием в биогенном круговороте кальция, поступающим при разложении лиственного опада неморальных видов древесных пород, в отличие от буроземов развивающихся на кислых породах (в них преобладают гуминовые кислоты 1 фракции). Содержание гуминовых кислот, прочносвязанных с малоподвижными полуторными окислами и глинистыми минералами (фракция 3) минимально в горизонтах ABm, BM (для разреза № 24). В профиле бурозема оподзоленного содержание гуминовых кислот (3 фракции) максимально в гумусовом горизонте, и наблюдается постепенное понижение их содержания вниз по профилю.

В составе гумуса фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами. Основная часть фульвокислот представлена фракцией 2 то есть фракция, связанная с кальцием. Особенностью состава гумуса буроземов является очень невысокое по всему почвенному профилю содержание фульвокислот фракции 1а. Видимо, при гумификации лиственного опада в условиях теплых и влажных и высокой биологической аккумуляции обменных оснований не образуется значительных количеств свободных фульвокислот фракции 1а, которые могут быстро минерализоваться. Содержание фульвокислот 3 фракции максимально в ABm, BM горизонтах.

Таблица 6

|

Почва |

Горизонт |

С общ. (%) |

ГК в % от Навески. / С общ. |

∑ГК (%) |

ФК в % от Навески. / С общ. |

∑ФК (%) |

НО (%) |

Сгк/ Сфк |

Е4/ Е6 (ГК1) |

Е4/ Е6 (ГК2) |

Е4/ Е6 (ГК3 ) |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

1а |

1 |

2 |

3 |

||||||||||

|

Бурозем типичный |

AY |

3,72 |

0,19 |

0,47 |

0,49 |

30,9 |

0,12 |

0,25 |

0,9 |

0,19 |

39,2 |

27,2 |

0,78 |

6,8 |

4,8 |

1,6 |

|

5,1 |

12,6 |

13,1 |

3,2 |

6,7 |

24,2 |

5,1 |

||||||||||

|

ABm |

1,49 |

0,11 |

0,21 |

0,07 |

26,6 |

0,04 |

0,02 |

0,39 |

0,31 |

50,9 |

22,9 |

0,51 |

2,9 |

4,3 |

2,5 |

|

|

7,4 |

14,0 |

4,7 |

2,7 |

1,3 |

26,1 |

20,8 |

||||||||||

|

BM |

0,80 |

0,01 |

0,19 |

0,05 |

31,2 |

0,02 |

0,02 |

0,27 |

0,09 |

50,0 |

18,8 |

0,62 |

Не определялось |

|||

|

1,3 |

23,8 |

6,3 |

2,5 |

2,5 |

33,7 |

11,2 |

||||||||||

|

Бурозем оподзоленный |

AY |

3,17 |

0,23 |

0,37 |

0,41 |

31,9 |

0,07 |

0,44 |

0,22 |

0,63 |

43,0 |

25,2 |

0,74 |

6.4 |

5.1 |

5,0 |

|

7,3 |

11,7 |

12,9 |

2,2 |

13,8 |

6,9 |

19,8 |

||||||||||

|

AYe1 |

1,70 |

0,07 |

0,30 |

0,15 |

30,6 |

2,3 |

9,4 |

23,5 |

5,3 |

40,6 |

28,8 |

0,75 |

8,0 |

4,2 |

2,4 |

|

|

4,1 |

17,6 |

8,8 |

0,04 |

0,16 |

0,40 |

0,09 |

||||||||||

|

AYe2 |

0,74 |

0,04 |

0,13 |

0,05 |

29,7 |

0,03 |

0,02 |

0,19 |

0,05 |

39,2 |

31,6 |

0,74 |

5,3 |

3,7 |

1,8 |

|

|

5,4 |

17,5 |

6,7 |

4,0 |

2,7 |

25,7 |

6,7 |

||||||||||

|

BM1 |

0,62 |

0,04 |

0,10 |

0,05 |

30,6 |

0,03 |

0,02 |

0,18 |

0,05 |

45,1 |

24,2 |

0,67 |

Не определялось |

|||

|

6,4 |

16,1 |

8,0 |

4,8 |

3,2 |

29,0 |

8,0 |

||||||||||

Коэффициенты цветности ГК (Е 440 / Е 670 ) уменьшаются в ряду фракций гумусовых кислот, что свидетельствует о том, что свободные гуминовые кислоты первой фракции являются слабоконденсированными, а гуминовые кислоты, связанные с минеральной частью почвы, характеризуются большим содержанием бензоидных структур. Степень бензоидности, о которой можно судить по изменению коэффициентов цветности, увеличивается во всех профилях бурых почв вниз по профилю. Таким образом, органическое вещество нижних горизонтов бурых почв можно считать более зрелым и более конденсированным.

Можно сделать вывод, что данные группового и фракционного состава являются сопоставимыми и соответствуют многим другим литературным источникам, за исключением преобладания гуминовых кислот 2 фракции, что связано с гумусообразованием в условиях остаточной карбонатности почвообразующих пород.

ВЫВОДЫ

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. На территории Жигулевского заповедника по совокупности природных условий возможно формирование почв, относящихся к типу буроземов. Эти почвы развиваются на глинистом (суглинистом) карбонатном элюво-делювии при оптимальном для буроземного типа почвообразования гидротермическом режиме, на склонах северной экспозиции под реликтовыми липняками. Процесс буроземообразования поддерживается не только литологическим фактором (богатством почвообразующей породы), но и специфическими климатическими условиями, которые создаются на северных склонах Жигулевских гор.

-

2. Проведенный морфогенетический анализ показал, что исследуемые почвы по полевому описанию, и аналитической характеристике мелкозема относятся к типу буроземов. Основными элементарными почвообразовательными процессами, формирующими буроземы являются: гумусообразование, гумусонакопление; сиаллитное оглинивание и метаморфическое ожелезнение срединной части толщи, ведущие к формированию структурно – метаморфического горизонта;

-

3. При изучении разнообразия буроземов было выявлено, что на северных склонах Жигулевских гор преобладает тип буроземы, и среди них 2 подтипа – типичный и оподзоленный. Особенностью химического состава почв является: слабощелочная реакция среды; высокая емкость катионного обмена, обусловленная накоплением вторичных глинистых минералов in situ; накопление окристаллизованных форм железа в структурно–метаморфическом горизонте; гуматно–фульватный тип гумуса, с преобладанием гуминовых и фульвокислот 2 фракции, что является характерным для буроземов, формирующихся на карбонатных почвообразующих породах.

-

4. Сравнительная характеристика буроземов Жигулевского заповедника с буроземами других регионов свидетельствует о том, что все исследуемые

-

5. Буроземы Жигулевского заповедника по физико-химическим и химическим свойствам сходны с буроземами Южной Прибалтики – нейтральной реакцией среды, гуматно-фульватным типом гумуса с преобладанием гуминовых кислот, связанных с кальцием. Исследуемые почвы значительно отличаются от буроземов Беларуси и Дальнего Востока: кислой, слабокислой реакцией среды; более легким гранулометрическим составом; фульватно – гуматным типом гумуса. Между тем эти отличия не только не мешают отнесению изученных почв к бурым лесным или буроземам, но и расширяют существующие представления о разнообразии этих почв и об особенностях их географического распространения на территории Русской равнины.

почвы развиваются в сходных условиях: на почвообразующих породах богатого минералогического состава (карбонатные – в случае буроземов Жигулей и Южной Прибалтики; полимиктовые пески – в случае Белорусских буроземов; вулканические отложения – у буроземов Дальнего Востока); климатические условия – умеренно влажные и теплые, отсутствие резких перепадов температур и промерзания почв; преимущественно под широколиственой растительностью.

Список литературы Буроземы горной части Жигулевского заповедника

- Абакумов Е.В, Гагарина Э.И., Исакадзе А.С. Эволюционно-генетические аспекты почвообразования в горной части Жигулевского заповедника. // Известия СНЦ РАН. 2004. С 57-69.

- Вайчис М.В. Генезис и свойства лесных почв Южной Прибалтики. Минск: Минтис, 1975. 412 с.

- Гагарина Э.И., Абакумов Е.В. и др. Почвы Жигулевского заповедника. Самарская Лука: Бюллетень. 2003. С 13.

- Грачева Р.Г. Буроземы на карте Мира: опыт географического анализа. Глобальная география почв и факторы почвообразования: Сборник статей. / Под ред. Н.А. Караваева. М., Академия Наук СССР. Институт географии,1987. 323 с.

- Зонн.С.В. Буроземообразование и псевдооподзоливание и подзолообразование // Почвоведение, 1966, № 7. С. 5-6.