Бурые угли - перспективный ресурс для создания новых отраслей промышленности в Тимано-Североуральском регионе

Автор: Бурцев И.Н., Салдин В.А., Иевлев А.А., Анищенко Л.А., Процько О.С., Кузьмин Д.В., Перовский И.А., Машин Д.О., Бурцева И.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (214), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен ресурсный потенциал и характеристики качества месторождений бурых углей в Тимано-Североуральском регионе. Приведены результаты геохимических и технологических исследований. Показаны перспективы вовлечения в промышленное освоение Неченского и других месторождений.

Печорский бассейн, неченское месторождение, бурые угли, полукоксование, углехимия

Короткий адрес: https://sciup.org/149128545

IDR: 149128545

Текст научной статьи Бурые угли - перспективный ресурс для создания новых отраслей промышленности в Тимано-Североуральском регионе

В недрах Тимано-Североуральского геолого-экономического региона сосредоточен внушительный ресурсный потенциал углей различных марок, представляющих основу для создания новых производств и развития новых отраслей промышленности.

Угольные ресурсы региона слагаются из ресурсов пермских углей собственно Печорского угольного бассейна, а также ресурсов верхнедевонских, нижнекаменноугольных и нижнемеловых углей. В настоящее время балансом запасов учитываются только запасы и ресурсы пермской угленосной формации.

Печорский угольный бассейн занимает значимое место в ресурсном потенциале Российской Федерации. Разведанные запасы угля России (категорий

А+В+С 1 ) достигают 193 млрд т, предварительно оцененные запасы (категории С 2 ) составляют 79.8 млрд т. Из этого количества почти половина (47.7 %) приходится на каменные угли и антрациты, остальное — на бурые угли. Ресурсный потенциал страны также велик — прогнозные ресурсы угля оцениваются в 3.8 трлн т; по этому показателю Россия занимает второе место в мире после Китая. Однако наиболее достоверные ресурсы категории Р 1 составляют всего 539.3 млрд т, или 14.2 % суммарных. В европейской части страны, где в основном и сосредоточены крупнейшие потребители угля, находится всего 9.5 % разведанных запасов углей, все эти запасы сосредоточены в Печорском и Донецком бассейнах [1].

Разведанные запасы Печорского бассейна составляют 7.2 млрд т (3.7 % российских запасов). Кондиционные прогнозные ресурсы бассейна составляют 175.7 млрд т, из них более четверти — категории Р ^ По запасам каменных углей Печорский бассейн находится на пятом месте в России, по запасам коксующихся углей — на третьем.

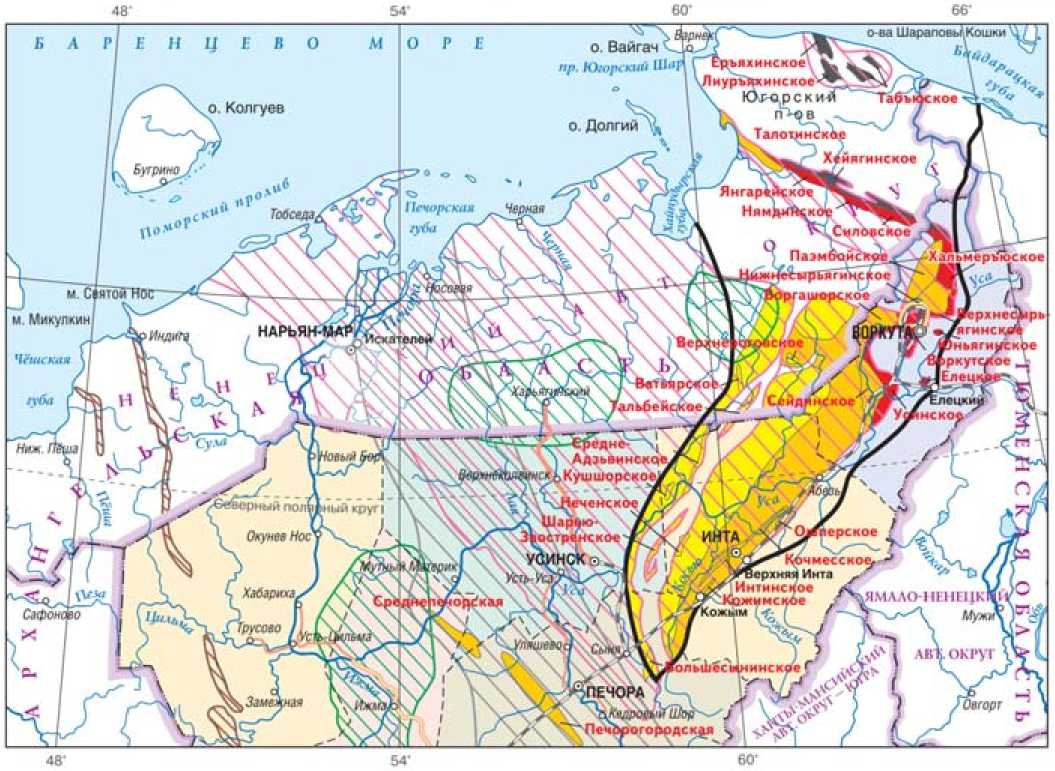

Бассейн содержит всю гамму углей, обеспечивающих возможность развития сырьевой базы коксохимии, энергетики и нетрадиционных направлений их использования. Наибольшим распространением пользуются бурые и длиннопламенные угли. Высокометаморфизован-ные угли размещены в крайней северовосточной части бассейна. Угли средних стадий метаморфизма прослежены в срав-

нительно узкой полосе вдоль юго-западного склона Пай-Хоя и Полярного Урала, расширяющейся в северной части Косью-Роговской впадины. Месторождения бурых углей приурочены к малоглубинной внешней зоне Косью-Роговской впадины (рис. 1).

Промышленностью в разное время и в различных масштабах были вовлечены в разработку 10 месторождений бассейна: Воркутское, Интинское, Халь-меръюское, Воргашорское, Юньягин-ское, Еджыд-Кыртинское, Кожимское, Неченское, Шарью-Заостренское и Тальбейское. С начала эксплуатации в бассейне было добыто более 1.1 млрд т угля. Сегодня коксующиеся угли добываются подземным способом на Воркут-ском и Воргашорском месторождениях, открытым способом — на Юньягин-ском разрезе. Ведется геологическое до-изучение и подготовка к освоению Усинского месторождения, планирует ся доизучение и освоение Верхнесырья-гинского и Нижнесырьягинского месторождений. Энергетические угли добываются на Интинском месторождении, частично разведаны запасы Сейдин-ского месторождения.

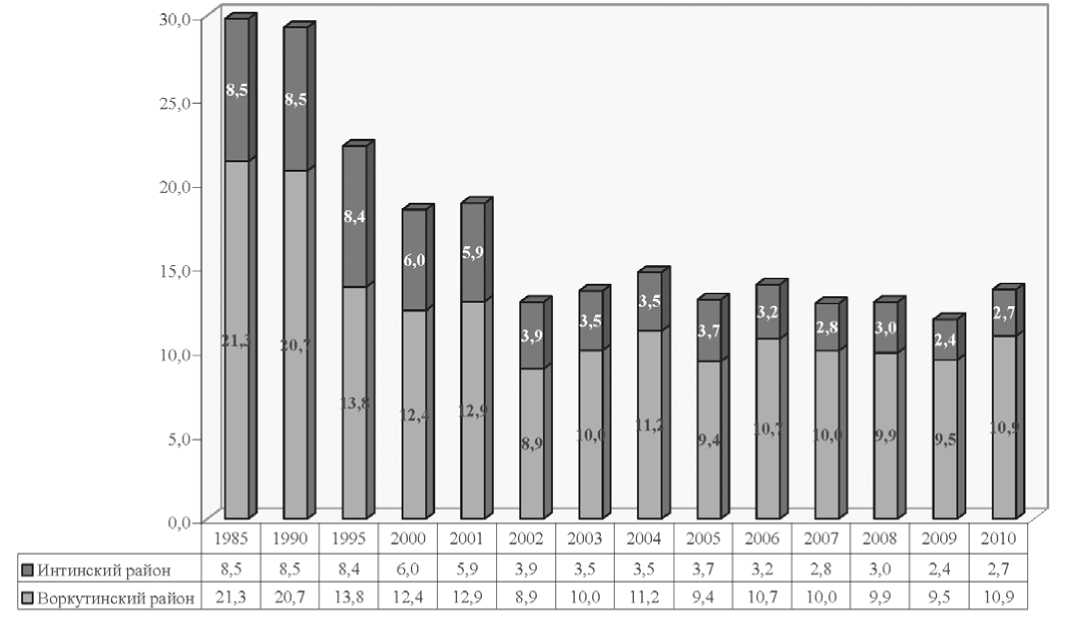

Добыча угля в бассейне стабилизировалась в последние годы на уровне 13— 14 млн т/год и в перспективе может вырасти до 17—21 млн т/год (рис. 2).

Несмотря на такую формально благополучную картину, следует указать, что перспективы развития угольной отрасли в Тимано-Североуральском регионе должны связываться не только с ростом объемов добычи коксующих и энергетических углей, но и с существенным увеличением глубины обогащения углей и активным развитием углехимических производств.

В то же время технологическая изученность углей Печорского бассейна находится на довольно низком уровне.

Недостаточно оценена сырьевая база бассейна для нетрадиционного использования углей. Нормативных документов (ГОСТы, ОСТы, ТУ, инструкции) по оценке пригодности углей для получения многих дефицитных продуктов (карбида кремния, синтетического жидкого топлива, гуминовых препаратов, фильтрующих материалов, адсорбентов, пигментов и др.) фактически нет. Во ВНИГРИуголь в 2008 г. был подготовлен проект «Методическое руководство по оценке углей для нетрадиционного использования и сопутствующих полезных ископаемых на стадиях поисковых и оценочных работ с целью комплексного изучения угольных месторождений», но и этот документ не лишен недостатков. Кроме того, углям Печорского бассейна в нем отведено незначительное место.

По результатам анализа основных показателей качества и петрографических характеристик углей В. П. Куклевым с

|

Угленосные формации |

Угли |

|

> «огне, ме золям |

| | бурые |^1| коксующиеся |

|

W/IVTAMM |

| | каченные ^^| антрациты |

|

\ шсхиеклмсткл^иыкш |

^^— 1]«ница Печорского угтыюго бассейна |

|

А'^хшчкчятекия |

Усинское Названиеместорождений. тонеадей |

Рис. 1. Угленосные площади и месторождения углей Тимано-Североуральского региона

Рис. 2. Добыча угля в Печорском угольном бассейне в 1985—2010 гг., млн т

соавторами [2] обоснованы возможности полукоксования углей, получения синтетического жидкого топлива, горючего газа, адсорбентов, сульфоугля и высокоуглеродистых материалов из углей Интинского, Воркутского, Юньягинского, Хальмерьюского, Сейдинского, Нижне-сырьягинского, Верхнесырьягинского, Паэмбойского месторождений, Ворга-шорско-Усинской площади. Но опытнопромышленные испытания проводились в ВУХИНе только для углей Воргашор-ского месторождения. Из энергетических углей основное внимание уделялось Сейдинскому месторождению.

Обьективный рост потребления топливно-энергетических ресурсов наряду с конкуренцией производителей обусловливает повышение требований к экологическим характеристикам и теплотехническим параметрам энергетического сырья. Компонентный состав некоторых типов печорских углей позволяет использовать их при переработке не только в качестве топлива, но и как сырье для производства продукции с новыми потребительскими свойствами и высокой добавленной стоимостью. Однако ни одна из разработанных ранее программ развития Печорского бассейна не предусматривала нетрадиционного использования печорских углей. Кроме того, только в Печорском бассейне нет ни одного отраслевого института или академического научно-исследовательского учреждения, специализирующегося на технологическом изучении углей.

Вероятно, эти обстоятельства наряду со сложными горнотехническими условиями отработки месторождений предопределили ту второстепенную роль, которая отводится Печорскому угольному бассейну в «Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года» и «Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

Согласно этим документам до 2020 г. добыча печорских углей будет оставаться на уровне 15.1 млн т в год (в оптимистическом варианте — 19 млн т), а к 2030 г. упадёт до 12 млн т (в оптимистическом варианте возрастет до 21 млн т). В долгосрочной перспективе в Республике Коми предполагается вовлечь в разработку только Усинское месторождение коксующихся и Сейдинское месторождение энергетических углей.

Комплексные исследования, проведенные в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН, позволили обосновать новые перспективы расширения сырьевой базы Печорского угольного бассейна и ее комплексного использования. В первую очередь обоснована целесообразность вовлечения в промышленное освоение значительных ресурсов бурых углей. Во всем мире бурые угли — не только энергетический ресурс, но и важнейшее сырье для химической промышленности. Буроугольный кокс используется в металлургии, полукоксы применяются в качестве наполнителей пластмасс, композиционных материалов, используются как сор бенты. В Печорском бассейне изученность бурых углей остается на весьма низком уровне.

Реконструкции палеогеотермическо-го режима, изучение состава и особенностей катагенетического преобразования рассеянного органического вещества (РОВ), углей и вмещающих их пермских пород Предуральского краевого прогиба позволили Л. А. Анищенко, С. С. Клименко и другим исследователям [3,4] выявить основные закономерности эволюционного преобразования органического вещества и на новом фактическом материале доказать повсеместное распространение бурых углей в отложениях верхней перми в Косью-Роговской впадине. Изменение катагенетического преобразования углей и РОВ происходит с запада на восток и с севера на юг. Северный, Воркутский угленосный район отличается от южного, Интинского района более интенсивным проявлением роста катагенеза в восточном направлении. Метаморфизм одновозрастных отложений по площади их распространения отличается на одну-две стадии. Отложения печорской серии ^kz+t) в районе Воркутского, Воргашорского месторождений находятся на стадии МК 2 , на западе (Верхнероговская, Бер-гантымылькская площади) они не вышли из переходной зоны протокатагенеза и представлены бурыми углями.

В 2008 г. по инициативному проекту, поддержанному правительством Республики Коми, Институт геологии

Коми НЦ УрО РАН проводил поисково-ревизионные работы на Неченском буроугольном месторождении. Работы включали профильные и площадные геофизические исследования, углеводородную геохимическую съемку, наземную геологическую съемку с горными работами и бурение мелких скважин [5]. Полученные геологические материалы послужили основой для проведения детальных геохимических, литологических, углепетрографических и технологических исследований, выполнение которых было поддержано проектом междисциплинарных фундаментальных исследований УрО РАН (проект № 12-М-57-2047).

Неченское буроугольное месторождение относится к одному из наиболее перспективных для освоения объектов. Месторождение расположено в 44 км к северо-западу от г. Инты, в 54 км от ст. Инта-1 Северной железной дороги и в 50 км на северо-восток от железнодорожной ветки Сыня—Усинск. Площадь месторождения простирается параллельно восточному склону гряды Чернышева на расстояние около 65 км, ограничивается на северо-востоке р. Усой, на юго-западе — р. Саръюгой. Общая площадь месторождения составляет 300 км2. Наиболее перспективная площадь месторождения приурочена к верхнему течению р. Нечи.

Первые сведения о геологическом строении месторождения были получены в начале 1920-х годов, а в 1931 г. на месторождении проводилась опытная открытая разработка. После открытия вор-кутских углей интерес к месторождению, как и ко многим другим месторождениям Интинского угленосного района, резко снизился, все работы были срочно свернуты, а многие геологические материалы были безвозвратно утеряны.

Поисковые и оценочные работы на месторождении возобновлялись в 1958 г. (исполнитель К. X. Музафаров) и в 1976—78 гг. (С. С. Самолкин и др.). Всеми исследователями отмечались благоприятные географо-экономические и горно-технические условия для отработки Неченского месторождения открытым способом. Технико-экономическим обоснованием развития добычи энергетических углей в Печорском бассейне (1964 г.) была предусмотрена закладка одного карьера, состоящего из двух эксплуатационных участков общей производительностью 3.0 млн т угля в год.

В результате выполненной в 1976— 78 гг. поисковой разведки в пределах месторождения было выделено карьерное поле площадью 41.9 км2, с запасами кат. С2 244.8 млн т. В зоне слитного пласта мощность его изменяется в пределах 8.80—12.05 м, пластовая зольность 37.8—55.2 %. Пласт состоит из большого количества слоев и прослоек угля, углистого аргиллита, редко аргиллита. Количество угольных прослоев мощностью 0.05—0.75 м в среднем 30—35 (максимальное — 47). Суммарная мощность породных прослоев колеблется от 3.0 до 6.2 м.

Средний объемный коэффициент вскрыши по всему карьерному полю составляет 6.97 м3/м3, что близко к показателям разрезов в Минусинском, Южно-Якутском, Кузнецком бассейнах и также свидетельствует о потенциально высокой эффективности освоения месторождения. В пределах двух блоков с суммарными запасами более 92 млн т средняя глубина залегания угольного пласта составляет около 35 м, а линейный коэффициент вскрыши — всего около 3.0 м/м. Следует отметить, что целевыми индикаторами «Долгосрочной программы развития угольной отрасли» для новых разрезов закладывается средний коэффициент вскрыши 5.5 м3/т.

В 1983—86 гг. В. В. Золотовой и другими геологами (ПГО «Полярноу-ралгеология») была выполнена переоценка ресурсного потенциала бурых углей Шарью-Заостренскогорайона (втом числе и крупного Верхнероговского месторождения). Ресурсы бурых углей, заключенные в семи месторождениях — Верхнероговском, Ватьярском, Средне-адзьвинском, Тальбейском, Шарью-За-остренском, Кушшорском и Неченском — были оценены в 26.4 млрд т, из них кондиционные — 21.0 млрд т. И вновь было рекомендовано проведение поисковых и оценочных работ на Неченском месторождении и на площадях, примыкающих к нему с севера и юга.

В ходе проведенного нами исследования вещественного состава и основных показателей качества неченских углей был установлен гетерогенный, преимущественно витринитовый состав, их сильная окисленность.

По степени метаморфической преобразованности, устанавливаемой по показателю отражения витринита (0.4 %, по ГОСТ 25543-88 R0 < 0.6), теплоте сгорания (11—19 МДж/кг, по ГОСТ 25543-88 Qsaf < 24 МДж/кг), угли соответствуют бурым углям (марки 2 БВ, по результатам испытаний, проведенных в ВУХИНе) или переходному типу от бурых к длиннопламенным каменным углям (по данным [2]). Низкая преобразованность углей также подтверждается высоким выхо- дом хлороформенного битумоида и соотношением четных и нечетных углеводородов [6].

По составу угольных мацералов угли преимущественно гумусовые и в основном состоят из компонентов групп витринита и инертинита [7]. Петрографическое и геохимическое изучение органического вещества углей показало присутствие компонентов липтинитового типа, включающих большое количество смол, остатков спор, пыльцы и реже водорослей. Распространение липтинитовых компонентов, за исключением остатков водорослей, фиксируется повсеместно по разрезу Неченского пласта, их содержание варьирует от 5 до 30 %. Водорослевая же органика распространена локально и приурочена большей частью к углистым аргиллитам и глинам, образующимся в зоне перехода от болотных условий к лимническим.

Угли месторождения высокозольные, труднообогатимые, зольность рядового угля в пробах из скважин варьирует в пределах 20.7—53.8 %, составляя в среднем 32.0 %, зольность угля по технологическим пробам колеблется в тех же пределах — 23.0—54.8 %. Но зольность фракции р<1.4 г/см3 составляет 9.4—12.2 %, что предопределяет резервы улучшения качества за счет обогащения угля. По зольности неченские угли близки к сейдинским углям (A d — 30— 35 % для пластов е 2 и е 3 , отработка которых возможна открытым способом).

Витринитовый состав углей с повышенным содержанием липтинитовых компонентов позволяет переоценить спе-кательную способность углей. Кроме того, обогащение органической составляющей угля водорослевыми компонентами улучшает характеристики, связанные с извлечением из угля смол и масел. Благоприятные условия для формирования углей с большим содержанием липтинита, и особенно водорослей, формируются на окраине районов максимального угленакопления или в зоне расщепления пласта [8].

В пределах бассейна седиментации верхнепермских отложений расположено несколько участков угленакопления, где сформированы залежи углей схожего состава. К ним относятся северные районы Шарью-Заостренского, Средне-Адзь-винского и Тальбейского месторождений [9]. Далее на юго-запад в районе Салю-кинской и Среднемакарихской площадей угленосность снижается, угольные пласты становятся менее мощными, но в их составе снижается количество инертинита и уменьшается их зольность. На севере в пределах Верхнероговского и Ватьярского месторождений происходи-

ло накопление углей несколько худшего качества с зольностью 30—40 % и выше, состоящих на 40—60 % и более из инертинита.

Положительной характеристикой качества неченских углей является низкое содержание общей серы — 0.18— 0.42 % при средних значениях около 0.3 % — и незначительное содержание фосфора — от 0.013 до 0.033 %. По этим показателям неченские угли относятся едва ли не к лучшим энергетическим углям в Печорском бассейне. Если учитывать в качестве ценообразующего показателя не только зольность и влажность, но и теплоту сгорания и характеристики органического вещества, то неченские угли не отличаются от длиннопламенных и газовых углей, характеризуясь многократно меньшим содержанием серы.

Проведенные технологические исследования показали возможность переработки неченских углей по технологии полукоксования в слоевом газификаторе или в кипящем слое, путем газификации, гидрогенизации.

Выход смолы при полукоксовании в алюминиевой реторте (по ГОСТ 3168-93) невысок (3—6 %), но получаемая смола соответствует по компонентному составу и теплоте сгорания стандарту ГОСТ 4806 «Масло сланцевое топливное» и характеризуется низким содержанием серы.

Газ полукоксования характеризуется высоким содержанием двуокиси углерода (43.8—48.5 %), метана (22.1 — 26.7 %), окиси углерода (9.6—16.4 %), водорода (8.9—10.2 %), этена (1.5— 3.2 %), этана (2.8—3.2 %). В нем практически отсутствуют сернистые соединения, азот, кислород, что повышает его ценность в качестве топлива. Такой газ может также использоваться для получения метанола, диметилового эфира, синтетического жидкого топлива.

Выход гуминовых веществ по технологическим пробам углей с зольностью 25—45 % составляет 10—25 %, по самым высокозольным углям (A d — 60 %) — 10—15 %.

Очевидно, не возникнет проблем при использовании распространенных в мире технологий переработки бурых и каменных углей посредством полукоксования в кипящем слое с последующей газификацией твердого остатка. Полукокс имеет высокое содержание органического углерода (более 60 %) и, как следствие, высокую теплоту сгорания — 22.86 МДж/кг. Это определяет возможности получения практически бес-сернистого высококалорийного облагороженного топлива, характеристики которого позволят осуществлять его поставки даже на внешние рынки.

Зола неченских углей относится к группе кислых (%): SiO 2 53.94—63.6; Fe2O3 3.71 — 5.68; Al2O3 21.24— 22.48; CaO 2.60—10.06; MgO 1.99— 2.61; Na2O 0.20—0.23; K2O 0.95— 1.30; SO3 1.41 — 3.64; TiO2 1.43 — 1.56; P 2 O 5 0.12—0.14. Температура плавления золы ниже 1300 °С. С учетом наличия в непосредственной близости от месторождения проявлений химически чистых известняков возможна организация производства цемента на основе цемента, пород вскрыши и зол от сжигания, а также разнообразных строительных материалов — керамзита, шлакоблоков, кирпича.

Из углей Неченского месторождения были получены сульфоугли, удовлетворяющие по своим характеристикам требованиям основных потребителей — предприятий теплоэнергетики, химии, металлургии. Емкость катионного обмена полученных сульфоуглей достигает 67.5 мг*экв/100 г. Это значение в 1.5— 2 раза выше значений продуктов, полученных из углей Интинского и Ворга-шорского месторождений.

Перспективы освоения Неченского месторождения можно оценить как благоприятные. Специфика горно-геологических условий залегания Неченского пласта позволяет при необходимости организовать высокоэффективную комбинированную разработку углей малыми разрезами и отдельными участками. Использовать неченские угли рекомендуется по энерготехнологическому направлению, по аналогии с переработкой углей Канско-Ачинского бассейна.

В непосредственной близости от Неченского располагается Шарью-Заост-ренское месторождение с аналогичными углями, с ресурсным потенциалом кондиционных углей 3.8 млрд т. Горно-геологические условия отработки Шарью-Заостренского месторождения в целом более сложные, но в его северной части также выделено карьерное поле с запасами по самому перспективному пласту (аналог Неченского пласта — № 24 в местной нумерации) 30.25 млн т, с коэффициентом вскрыши 9.1 м3/т.

В 45—50 км к западу от этих двух месторождений проходит железная дорога Печора—Усинск и железнодорожная станция Сынянырд. Условия для строительства подъездной дороги в этом направлении самые благоприятные — полотно будет проходить по водораздельным пространствам, а на отсыпку оснований вполне пригодны породы вскрыши.

В качестве примера возможной конкурентной добычи бурых углей в сосед них регионах следует отметить мезозойскую угленосную формацию на восточном склоне Урала.

Угленосные отложения Сосьвинско-Салехардского района протягиваются узкой полосой (30—80 км) вдоль восточного склона Северного, Приполярного Урала. Угленосность бассейна связана с верхнетриасовыми, юрскими и меловыми отложениями. Как перспективные оцениваются семь месторождений и угленосных площадей (Лаборовская, Обская, Люльинская, Похлуйская, Семьинское, Няйское, Лопсинское) Сосьвинско-Салехардского бассейна, суммарные ресурсы которого составляют 9.2 млрд т.

Северо-Сосьвинский бассейн ранее рассматривался в качестве базы энергетических углей Урала. Перспективными для крупномасштабной добычи на современной стадии геологической изученности являются 3 месторождения с разведанными запасами 1887 млн т — Люльинское, Оторьинское и Тольинское.

Проведенной Институтом экономики УрО РАН геолого-экономической оценкой установлена возможность заложения на Люльинском, Тольинском и Оторьинском месторождениях карьеров общей мощностью по товарному углю 16.6 млн т в год. На одном из самых перспективных объектов — Борисовском участке Люльинского месторождения — балансовые запасы бурых углей марки 3Б, пригодных к открытой добыче, составляют 8.35 млн т. Угли предполагается перерабатывать с получением электрической энергии, моторного топлива, металлургического кокса и топливных брикетов.

Юрские угли приурочены к отложениям охтлямской и тольинской свит. Наибольшим развитием они пользуются на юге бассейна. Основной пласт Главный имеет мощность 2—8.5 м. Угли бурые, зольность 13—15 %, общая сера 0.3—0.4 %, теплота сгорания 5930— 6350 ккал/кг.

Нижнемеловые угли вскрыты на Нядояхинской площади, где выявлены угольные пласты мощностью до 37 м. Угли малозольные (3.6—10.9 %), малосернистые (до 0.6 %) и имеют теплоту сгорания в среднем 6400 ккал/кг. Угли нижнемелового возраста вскрыты также на юге Хулгинской площади.

Ресурсный потенциал и качественные характеристики бурых и каменных углей в Тимано-Североуральскомрегионе позволяют создать крупномасштабные энерготехнологические комплексы, работающие по усовершенствованному паровому циклу, комбинированному циклу внутренней газификации, сжиганию в жидком и псевдоожиженном слое, интегрированные с нефте- и газодобывающими предприятиями (для утилизации диоксида углерода), цементными производствами, предприятиями химической промышленности и строительной индустрии.

Развитие нетрадиционных направлений использования углей в Тимано-Се-вероуральскомрегионе затруднено вследствие отсутствия крупномасштабных смежных и комплексирующих производств. Важнейшей задачей является продолжение детальных геохимических и геолого-технологических исследований печорских углей для оценки перспектив получения из них новых продуктов и формирования новых рынков их сбыта.

Работы выполнены при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-М-57-2047 (Изучение структуры органического вещества, развитие основ новых эффективных технологий переработки углей и горючих сланцев и экономическая оценка инновационных технологических решений для повышения качества продукции, получения новых видов топлив и высокоценных материалов).

Список литературы Бурые угли - перспективный ресурс для создания новых отраслей промышленности в Тимано-Североуральском регионе

- О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2009 году: Государственный доклад. М.: Центр «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология», 2010.

- Угольная база России. Т. 1. Угольные бассейны и месторождения европейской части России. М.: Геоинформмарк, 2000. 483 с.

- Анищенко Л. А., Клименко С. С., Рябинкина Н. Н. Органическое вещество пермских отложений Печорского угольного бассейна // Труды Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 11, 2002. С. 91-109.

- Органическая геохимия и нефтегазоносность пермских отложений севера Предуральского прогиба. СПб.: Наука, 2004. 214 с.

- Салдин В. А., Бурцев И. Н., Груздев Д. А., Шеболкин Д. Н. Корреляция разрезов верхнепермских отложений Неченского буроугольного месторождения Косью-Роговской впадины // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: Геопринт, 2009. Т. 3. С. 237-240.

- Валяева О. В., Бушнев Д. А., Бурцев И. Н. Геохимия углей Неченского месторождения // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2012. № 8. С. 2-5.

- Процько О. С. Фациальный анализ углей Неченского месторождения (Печорский бассейн) // Современные вопросы геологии: 4-е Яншинские чтения: Материалы молодежной конференции. Москва, 2011. С. 157-162.

- Процько О. С. Условия формирования Неченского угольного пласта (южная часть Печорского бассейна) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2011. № 3. С. 7-11.

- Процько О. С. Изменение компонентного состава органического вещества в отложениях верхней перми // Геология и геохимия горючих ископаемых Европейского Севера России. Сыктывкар, 2011. Сб. 3. С. 26-44. (Тр. Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 128).