Быстродействующие высоковольтные GaAs-диоды для силовой электроники

Автор: Сурайкин А.И., Федотов Е.Н.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 22 т.2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования относительно нового класса полупроводниковых приборов - быстродействующих высоковольтных GaAs p-i-n-диодов для высокоэффективной силовой электроники. Приводятся общие технические требования к быстродействующим высоковольтным GaAs p-i-n-диодам, а также основные электрические параметры и характеристики экспериментальных образцов GaAs p-i-n-диодов.

P-i-n-структура, время обратного восстановления, максимальное обратное напряжение, максимальный прямой ток, силовой диод

Короткий адрес: https://sciup.org/147248717

IDR: 147248717 | УДК: 621.382.233

Текст научной статьи Быстродействующие высоковольтные GaAs-диоды для силовой электроники

Инновации в энергетике имеют для России исключительное значение. Но, к сожалению, развитие электронной компонентной базы (ЭКБ) силовой электроники на сегодняшний день недостаточно [1, с. 15‒19]. Решение данной задачи вполне возможно с помощью высоких технологий, в данном случае через энергоэффективную преобразовательную технику, основу которой составляет ЭКБ на широкозонных полупроводниках.

Одно из направлений развития ЭКБ силовой электроники ‒ высоковольтные быстродействующие переключающие диоды на основе многослойных GaAs эпитаксиальных p-i-n -структур, изготовленных комбинацией методов жидкофазной (ЖФЭ) и газофазной (ГФЭ) эпитаксий [2, с. 36‒47]. Достоинства GaAs p-i-n -диодов можно кратко перечислить: высокая скорость переключения; высокая рабочая температура; высокая радиационная стойкость; минимизированная емкость; малый заряд обратного восстановления; высокие частоты коммутации; высокая динамическая устойчивость; слабая зависимость заряда восстановления, времени обратного восстановления и обратного тока восстановления от температуры.

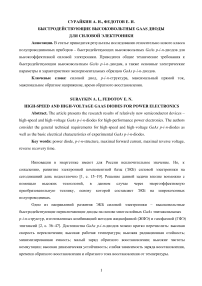

Ряд российских предприятий освоил технологию производства многослойных эпитаксиальных GaAs -структур и, соответственно, p-i-n -диодов на их основе [3, с. 16‒19]. Исследование таких диодов относительно идентификации их важнейших параметров с целью определения возможности применения таких диодов в электронной технике является достаточно актуальной задачей. Структура кристалла GaAs p-i-n -диода приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура кристалла GaAs p-i-n -диода ( A – катод, B – n+, C – p-i-n -область, D – анод).

Указанная структура, как говорилось ранее, выращивается методами ЖФЭ и ГФЭ. Полученные эпитаксиальные p-i-n- структуры имеют металлургические переходы внутри i- эпитаксиальной области. В зависимости от разностной концентрации носителей заряда величина диффузионной длины электронов L n находится в пределах от 15 до 60 мкм , так, при значениях легирующей примеси - 840 15 см "3 - L n - 35 мкм , время жизни составляло 130 нс ; для концентраций 10 14 см -3 L n - 60 мкм , а т n - 360 нс .

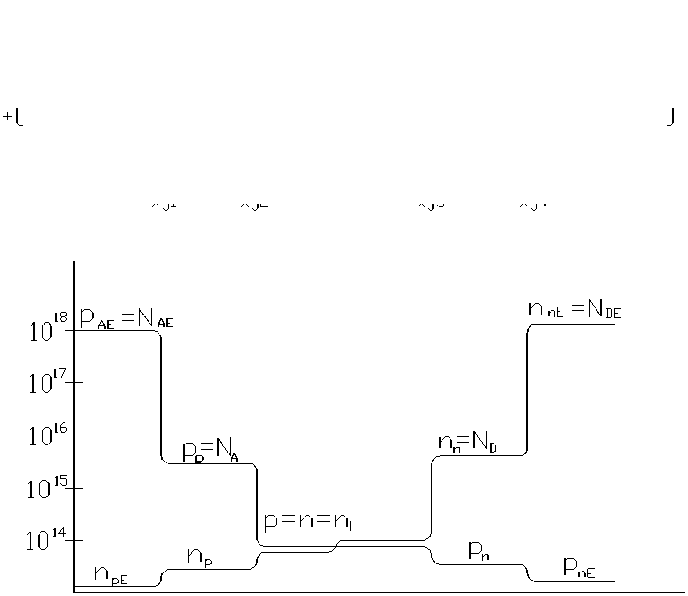

Физическая структура и распределение концентрации в p-i-n -диоде приведена на рисунке 2. Если принять общую протяженность базовых областей GaAs p-i-n -диода такой, как показано на рисунке 2, то на переходах x j1 , x j2 , x j3 , x j4 возникают диффузионные потенциалы, сумма которых дает полное диффузионное напряжение на диоде при T =300 K :

U . =U Р+и +U +U Р=1,ЗВ

p - i - n pE p ’ . (1)

Для GaAs p+-p-i-n-n+ -структуры, ВАХ будет отличной (по крайней мере, в части коэффициента неидеальности) от кремниевого p-i-n -диода. Рассчитаем характеристику такой структуры. В отличие от кремниевой, в GaAs p+-p-i-n-n+ -структуре, учитывая размеры i -области и время жизни носителей заряда в ней, мы не можем пренебрегать падением напряжения на i -области – U mi , которое сопоставимо с напряжениями на других областях GaAs p+-p-i-n-n+ -структуры (рисунок 2).

Рис. 2. Распределение концентрации носителей заряда в p-i-n -диоде.

Предположим, что структура симметричная: N AE = N DE , N A = N D . Из условия симметрии можно записать:

Up +« Un + , < Ump - Umn .(2)

Пренебрегая падениями напряжений на высоколегированных областях U p+ и U n+ , падение напряжение на всей диодной структуре можно записать в виде (3):

US = Ui + U2 + Ump + Umi + Uз + Umn + U4 .(3)

Учитывая (3), согласно [4, с. 82‒88], расчетная прямая ветвь ВАХ GaAs p-i-n -диода будет такой:

I = Is [exp( U^) -1],(4)

4Фт где Is=qniSW/тп - ток насыщения диода, m=4 - коэффициент неидеальности p-i-n -структуры, US – напряжение, приложенное к p-i-n-диоду.

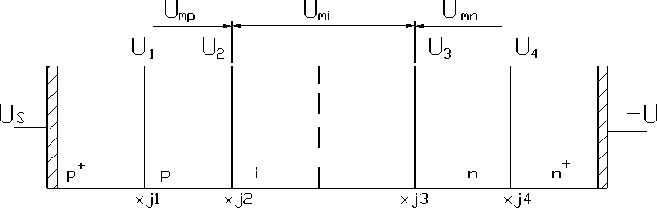

На экспериментальных образцах диодов в количестве 20 шт., было проведено исследование прямой и обратной ветвей ВАХ , а также проведено измерение времени обратного восстановления. Усреднненная прямая ветвь ВАХ при T=300 K приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Прямая ветвь ВАХ GaAs p-i-n –диодов.

Согласно полученным экспериментальным данным, был уточнен коэффициент неидеальности p-i-n –диода. Записывая соотношение (4) в виде:

-

1 / I 1A 1 Us

ln(— + 1) = • — , (5)

Is m Pt мы получим уравнение прямой в координатах ln(I/Is-1) – Us/φT, у которой тангенс угла наклона равен 1/m (tg(α)=1/m). С учетом вычисленного значения коэффициента неидеальности (m=2,23), прямая ветвь ВАХ будет записана следующим образом:

-

1 = I s [exp( - U ^) - 1] , (6)

2,25^.

где I s – ток насыщения, составил величину – I s =3,2·10-10 А .

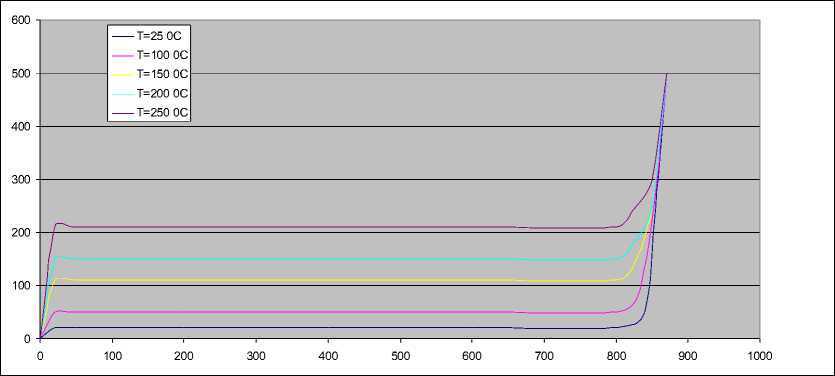

Исследование обратной ветви ВАХ проводилось в диапазоне температур от 25o C до 250o C и показало, что зависимость обратного напряжения от температуры не приводит к увеличению тока более 1 мА (рисунок 4). При этом напряжение лавинного пробоя [5, с.103‒117] достаточно стабильно и не ниже 800 В . То есть, в диапазоне 25‒250o C обратное напряжение практически не снижается.

Анализ измеренных значений времени обратного восстановления tRR экспериментальных образцов GaAs p-i-n-диодов [5, с.117‒119] показывает, что среднее значение данной величины – tRR=54,5 нс (см. таблица 1). Полученное значение вполне приемлемо для использования диодов в быстродействующей электронике. Отметим лишь то, что на подобных структурах возможно получение времени обратного восстановления менее 10нс (trr^10 нс). Но это комплексная задача, включающая как оптимизацию физической структуры кристалла GaAs p-i-n-диода, так и решение сложных задач разработки технологических процессов.

Рис. 4. Зависимость обратного тока диодов от обратного напряжения для различных температур.

Таблица 1

Время обратного восстановления экспериментальных образцов диодов

|

Номер диода |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

t RR , нс |

80 |

60 |

50 |

50 |

50 |

60 |

50 |

40 |

50 |

40 |

|

Продолжение таблицы 1 |

||||||||||||

|

Номер диода |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

Ср. |

|

|

t RR , нс |

50 |

40 |

60 |

60 |

50 |

50 |

50 |

80 |

50 |

70 |

54.5 |

|

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что статические и динамические характеристики GaAs p-i-n -диодов вполне позволяют использовать их в быстродействующих устройствах электронной техники.

Список литературы Быстродействующие высоковольтные GaAs-диоды для силовой электроники

- Войтович В., Гордеев А., Думаневич А. Чем заменить SiC-диоды Шоттки? // Силовая электроника. - 2009. - № 5. - С. 15-19. EDN: MVRVTT

- Кесаманлы Ф. П., Наследова Д. Н. Арсенид галлия. Получение, свойства, применение. - М.: Наука, 1973. - 471 с.

- Войтович В., Гордеев А., Думаневич А. Новые отечественные высоковольтные p-i-n-GaAs-диоды // Силовая электроника. - 2010. - № 2. - С. 16-19. EDN: MVRWIT

- Герлах В. Тиристоры / пер. с нем. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 328 с.

- Зи С. Физика полупроводниковых приборов: В 2-х кн. - Кн. 1. / пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Мир, 1984. - 456 с.