Быт и бытие мурановской усадьбы

Автор: Потапова Екатерина Аркадьевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Усадьбы северного подмосковья - туристские жемчужины России

Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории уникального «дворянского гнезда» Подмосковья XIX в., связанного с именами двух поэтов-классиков отечественной литературы - Е. А. Боратынского и Ф. И. Тют- чева. Более 100 лет Мурановым владели представители четырёх известных фамилий, внесшие свой заметный вклад в сокровищницу русской культуры, прежде всего, литературы. В статье рассказывается о жизни в мурановской усадьбе семейств Энгельгардтов, Боратынских, Путят и Тютчевых с 1816 по 1920 гг. Подчёркивается непреходящая важность семейных, хранитель- ских, культурных традиций поколений, столь характерных для усадебного уклада бытия. Содер- жание статьи позволяет ещё раз представить, какой культурный пласт был навсегда утра- чен с уходом в прошлое такого феномена, как дворянская усадьба. Упоминается о заслугах внука и правнука Ф. И. Тютчева в деле восстановления образа усадебного дома в Муранове; приводят- ся некоторые отзывы выдающихся современников о созданном ими музее.

Мураново, усадьба, энгельгардты, е. а. боратынский, путяты, тютчевы

Короткий адрес: https://sciup.org/140206377

IDR: 140206377 | УДК: 069:728.83(470.311) | DOI: 10.12737/11403

Текст научной статьи Быт и бытие мурановской усадьбы

История подмосковного Муранова связана с жизнью четырех дворянских семейств – Энгельгардтов, Боратынских, Путят и Тютчевых. Представители этих фамилий находились между собой в родственных отношениях, были причастны к литературе и внесли определённый вклад в русскую культуру XIX в. Как и многие дворянские усадьбы, Мураново представляло собой целый мир со своими традициями, семейными преданиями, драгоценными реликвиями – мир большой и дружной семьи с широким кругом друзей и знакомых, объединяющим людей просвещённых, с высокими нравственными идеалами.

Сельцо Мураново с деревней Григо-рово было приобретено в 1816 г. супругой генерал-майора Л. Н. Энгельгардта Екатериной Петровной, урожденной Татищевой – дочерью известного просветителя, московского богача П. А. Татищева. В Муранове Энгельгардты жили в небольшом деревянном одноэтажном доме, изображений которого, к сожалению, не сохранилось.

Новый усадебный дом, дошедший до наших дней и упоминаемый среди известных литературных «дворянских гнёзд» XIX в., был построен в 1842 г. по чертежам и планам поэта Е. А. Боратынского. В 1826 г. он женился на старшей дочери Энгельгардтов Анастасии. Мужем младшей их дочери,

Софьи, десятью с лишним годами позже стал ближайший друг Боратынского, московский литератор Н. В. Путята. После смерти Е. А. Боратынского именно семья Путят поселилась в доме, постоянно проводя здесь летние месяцы. Завершила историю усадьбы семья Тютчевых: сын поэта И. Ф. Тютчев в 1869 г. женился на дочери Путят Ольге. Живя в Муранове с женой и четырьмя детьми, он бережно хранил в усадебном доме память своих предшественников и оставшиеся в нём семейные реликвии; им было здесь собрано почти всё наследие Ф. И. Тютчева. Иван Фёдорович принимал участие в издании сочинений поэта. Последняя хозяйка Муранова О. Н. Тютчева умерла в 1920 г. В этом же году мурановский дом открылся уже в качестве музея.

Литературная история усадьбы началась с «Записок» генерал-майора Л. Н. Энгельгардта. Двоюродный племянник князя Г. А. Потёмкина провёл боевую юность в сражениях под знамёнами фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского во время русско-турецкой войны, позже служил под начальством А. В. Суворова. Обладатель многих боевых наград, имея за плечами богатое военное прошлое, он в 1826 г. начал писать в Муранове воспоминания о временах царствования Екатерины II и Павла I, Александре I, о славных походах, в которых ему доводилось принимать участие. Затерянная рукопись этих мемуаров лишь осенью 1858 г. была найдена в одном из мурановских амбаров в старинном сундуке. Записки своего тестя обнаружил Николай Васильевич Путята и в 1859 г. напечатал их в нескольких выпусках «Русского вестника» со своим предисловием. Мемуары Л. Н. Энгельгардта вызвали самый широкий интерес читательской публики. С этим занимательным «живописанием минувшего» познакомился сам император.

Сделанные цензурой сокращения впоследствии были восстановлены Н. В. Путятой и М. Н. Лонгиновым. В 1867 г. «Записки» Энгельгардта вышли в свет в качестве приложения к «Русскому архиву» П. И. Бартенева, а в 1868 г. издатель этого журнала выпустил 10 экземпляров мемуаров, один из которых, принадлежавший М. Н. Лонгинову и содержащий его вставки, хранится в мемориальной библиотеке музея. Все поколения мурановцев не переставали интересоваться этим трудом – упоминания о нём не раз встречается в семейной переписке. В наши дни, в 1997 г., «Записки» Энгельгардта были полностью опубликованы в издательстве «Новое литературное обозрение».

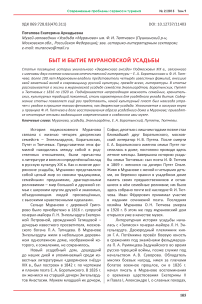

Яркую поэтическую страницу в истории Муранова открыл Е. А. Боратынский. Женившись на дочери Энгельгардтов, он с 1828 г. регулярно жил летом со своей семьей в их доме (рис. 1). Со смертью Льва Николаевича в 1836 г. Боратынский принял на себя заботы о мурановском имении и казанских поместьях семьи тестя. Поэт построил в Муранове свой собственный дом оригинальной архитектуры, сохранившийся со сравнительно небольшими позднейшими изменениями до наших дней. В 1842 г., в один год с завершением его строительства, вышел в свет поэтический сборник Е. А. Боратынского «Сумерки». Его поэт готовил к изданию в тиши своего мурановского кабинета. В стихах этой последней книги поэта-философа отразилась вся его жизнь [2, С. 269]:

Исполнена тоски глубокой, Противоречий, слепоты, И между тем любви высокой, Любви добра и красоты.

Подобно А. С. Пушкину, замышлявшему «побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег», Боратынский мечтал «перенести свои пенаты в деревню» . Обустраивая жизнь в Муранове, он стремился сосредоточить здесь все основные

Рис. 1 – Портреты Е.А. Боратынского (1864, литогр. по рис. А.И. Лебедева с картины N.N., отпеч. в маст. А.Э. Мюнстера, С.-Петербург) и А.Л. Боратынской (ок. 1827, фотогр. с несохр. рис.)

составляющие земного счастья. Главными в мире ценностями были для него «поэзия, любовь и дружество…» . Еще в молодости поэт писал [2, С. 68]:

Нельзя ль найти любви надежной?

Нельзя ль найти подруги нежной, С кем мог бы в счастливой глуши Предаться неге безмятежной И чистым радостям души.

Именно такую «счастливую глушь» нашел Боратынский в Муранове, а «нежную подругу» и «любовь надежную» обрел в своей супруге Настасье Львовне.

В стихотворении «Есть милая страна…» , посвященном Муранову (1834), поэт запечатлел полюбившийся ему пейзаж, открывающийся из южных окон мурановского дома [2, С. 262]:

Я помню ясный, чистый пруд; Под сению берез ветвистых, Средь мирных вод его три острова цветут; Светлея нивами меж рощ своих волнистых, За ним встает гора, пред ним в кустах шумит И брызжет мельница. Деревня, луг широкой, А там счастливый дом… туда душа летит, Там не хладел бы я и в старости глубокой! Там сердце томное, больное обрело Ответ на все, что в нем горело,

И снова для любви, для дружбы расцвело И счастье вновь уразумело.

В августе 1842 г. Е. А. Боратынский писал своему приятелю П. А. Плетневу: «Обстоятельства удерживают меня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удовольствия, не без любви к этим мирным занятиям и прекрасной окружающей меня природе…» [1, С. 299]. Сажая в Муранове лес, поэт предполагал, что эти «могучие сумрачные дети» могут заменить ему лиру. Но всё-таки с головой погрузившись в повседневные заботы, находя, что «хозяйственная деятельность увлекательна сама по себе», конечный результат своих трудов он видел в создании максимально благоприятных условий для занятий поэтических. «Моя усиленная деятельность, – писал Евгений Абрамович матери, – происходит в сущности лишь от большой потребности в отдыхе и душевном покое» [1, С. 295].

Но время плодотворного творчества в Муранове для Е. А. Боратынского так и не наступило. Не суждено ему было и сомкнуть в этой «милой стране» «последним вечным сном» «усталые вежды». Поэт неожиданно умер в Неаполе, но дух «живой» лиры Е. А. Боратынского по-прежнему витал в полумраке комнат мурановского дома, в тенистых аллеях усадебного парка, в кущах берёзовой рощи, восстановленной на берегу пруда в память о поэте. Надежда, высказанная им в одном из стихотворений, оправдалась – душа поэта оказалась «в сношеньи» с его далёким потомком.

После кончины Е. А. Боратынского, по разделу имений между его вдовой и её замужней сестрой, в подмосковном поместье поселилась семья Путят. Другу и родственнику поэта, Н. В. Путяте, удалось создать в Муранове «приют муз и вдохновений» , о котором мечтал строитель усадебного дома.

Николай Васильевич с юных лет живо интересовался литературой и историей. Выйдя в отставку в 1854 г., он жил с семьёй в Москве, проводя лето в Муранове. Путяту всегда привлекала литературная деятельность. Его перу принадлежат интересные заметки о А. С. Пушкине, с которым он был близко знаком через Е. А. Боратынского. А. С. Пушкин читал Н. В. Путяте вслух свои сочинения и записал ему «на память» несколько стихотворений. Эти бесценные автографы Н. В. Путята бережно хранил в своём архиве. В нём можно было найти и переписанные рукой Николая Васильевича запрещённые стихи А. С. Пушкина, эпиграммы Е. А. Боратынского, басни Д. В. Давыдова. Н. В. Путята оставил записку о казни декабристов, целый ряд историко-литературных статей и заметок. Он опубликовал письма к нему Е. А. Боратынского в журнале П. И. Бартенева «Русский архив» за 1867 год. Несколько лет Николай Васильевич был председателем московского Общества любителей российской словесности. На заседаниях Общества Н. В. Путя-та читал свои статьи, в частности, о литературной деятельности Н. М. Карамзина, В. Ф. Одоевского, Ф. Н. Глинки.

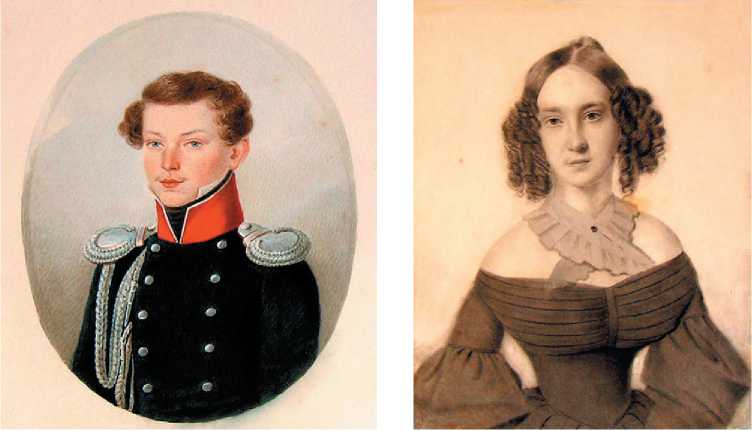

Не удивительно, что именно литературные гости особенно часто бывали в Муранове, составив ему славу своеобразного «литературного гнезда» . Дарственные

Рис. 2 – Портреты Н.В. Путяты (неизв. худ., ок. 1830. Бумага, акварель, белила) и С.Л. Путяты, урожд. Энгельгардт (неизв. худ., 1-я треть XIX в. Бумага, ит. карандаш)

надписи на книгах, семейная переписка, рассказы и предания сохранили имена тех, кто приезжал в Мураново в этот период: библиофил и библиограф С. Д. Полторацкий, поэтесса Е. П. Ростопчина, С. А. Соболевский, С.Т. и И. С. Аксаковы. В августе 1849 г., возвращаясь из Абрамцева в Москву, Мураново посетил Н. В. Гоголь. Он познакомил ближайших соседей – Н. В. Пу-тяту и С. Т. Аксакова. С тех пор они постоянно обменивались письмами, газетами и журналами, обсуждали общественные события, виделись в своих подмосковных усадьбах. На втором этаже мурановского дома комната, предназначавшаяся для гостей, стала называться «Гоголевской», в честь почетного гостя и любимого писателя. Произведения Н. В. Гоголя часто читались мурановцами вслух и оживленно обсуждались.

Еще с нач. 1820-х гг. Н. В. Путята был знаком с Ф. И. Тютчевым. Пока нет никаких документальных свидетельств о пребывании Федора Ивановича в Муранове. Но жизнь младшего сына поэта Ивана была связана с этим местом самым тесным образом.

К тому времени, когда дочь Путят стала женой И. Ф. Тютчева (1869 г.), усадьба достигла, пожалуй, своего наивысшего расцвета. Ожидая молодых в Муранове,

Николай Васильевич пишет дочери: «партеры в цвету, персики поспевают, грибы и земляника в изобилии, плотина готова, оранжерея отстраивается, мостики и все прочее в порядке»1.

На территории усадьбы было тогда множество хозяйственных построек. В персиковой оранжерее выращивались душистые персики, существовали цветочные оранжереи и две фруктовые; была даже ананасовая теплица. Северную часть парка занимали большой фруктовый сад и плантация садовой клубники. В парке водилось множество белых грибов.

Семейная переписка и дневниковые записи обитателей Муранова в последнюю, предреволюционную, эпоху существования усадьбы позволяют представить картину тогдашней ее жизни. Сын поэта Иван Федорович, ещё будучи женихом О. Н. Путяты, всей душой привязался к Муранову. Из орловского имения Тютчевых Овстуг он писал своей невесте: «…я просто тоскую о Вас и о Муранове. Мне ужасно хотелось бы удрать отсюда и снова возобновить свои поездки в уголок, воспетый Боратынским»2.

Позже, в 1888 г., мать Ивана Федоровича Эрнестина Тютчева напишет о привязанности её сына к Муранову: «Это место стало его судьбой…» ; и через год: Мураново – «почва, в которую он пустил такие глубокие корни»3 .

С водворением семьи И. Ф. Тютчева с 1876 г. на круглогодичное житьё в Мураново, сюда было перенесено воспитание четверых детей четы Тютчевых. Их образованию, тщательнейшему подбору учителей, гувернеров и гувернанток придавалось огромное значение. Дом Ивана Федоровича снова, как это было при Е. А. Боратынском, напоминает «маленький университет», в котором «распорядок дня зависит от различных уроков детей» . С семьей Боратынских в своё время жили «пять чужестранцев» , учившие детей общеобразовательным предметам, европейским языкам, рисованию, музыке. Стремление дать детям самое полное домашнее образование было присуще всем владельцам усадьбы.

Заботясь о просвещении народа, И. Ф. Тютчев построил в Муранове школу для крестьянских детей, которую принял на собственное содержание. Первоначально в ней обучились 40 мальчиков. Сын поэта сам вел в школе некоторые уроки и присутствовал на экзаменах. Закон Божий преподавал священник, служащий в усадебной церкви.

Когда подросли дети Ивана Федоровича, они тоже приняли участие в делах школы. Внучка поэта Екатерина Ивановна занималась с мальчиками французским языком. Её сестра Софья Ивановна, бывшая фрейлина, воспитательница дочерей последнего русского императора, руководила церковным хором в мурановской церкви, лечила крестьянских детей. С местными жителями у Тютчевых всегда были тёплые, доверительные отношения.

Характерно, что усадебный досуг обитателей Муранова был тесно связан с литературными занятиями. Зимой в Петербурге и летом в Муранове вдова Тютчева Эрнестина Федоровна готовила к изданию посмертное собрание сочинений мужа (при помощи А. Н. Майкова). Её внучка Екате- рина Ивановна летом 1903 г. занималась переводом писем Ф. И. Тютчева, что было, по её словам, «интересно, увлекательно и трудно».

В 1906 г. Е. И. Тютчева делает запись в дневнике о том, что они с А. Г. Ковален-ской (детской писательницей, сестрой С. Г. Карелиной, бабушки А. Блока) читали друг другу свои рассказы, причём последняя очень одобрила её сочинения и нашла, что у нее есть все данные быть «настоящей писательницей» . В начале 1900-х гг. рассказы Екатерины Ивановны печатались в газете «Московские ведомости». Один из них непосредственно связан с жизнью молодого поколения мурановцев.

Дети И. Ф. Тютчева и их гости часто писали стихи, соревнуясь в этом занятии. «Как хорошо в Муранове, и как весело!» – восклицает 17-летняя Екатерина Ивановна. «Вчера <…> ездили к Мамонтовым <в Абрамцево>. Мы катались на лодке. Играли в теннис, вообще было весело, но вернулась я в Мураново с большим удовольствием. Красиво Абрамцево, а все же родина гораздо лучше!»4.

Большое внимание уделялось в Муранове саду, цветам. Цветущий вид усадьба сохраняла до последних лет своего существования. Дневники Е. И. Тютчевой изобилуют описаниями усадьбы в благоуханном весеннем цвету и летней яркости красок: «Сирень в цвету. Скоро расцветет жасмин!», «Наслаждаюсь теплом и розами, которые этим летом цветут в большом количестве, - есть розовые, белые, красные и даже немного желтых». «Мальвы чудные, пышные и кудрявые, прекрасный бордюр из настурций <…> много резеды илевкоев...»5 .

Чрезвычайно существенным началом духовной жизни Муранова была усадебная церковь Спаса Нерукотворного, построенная Иваном Федоровичем Тютчевым по желанию С. Л. Путяты в 1878 г. С ней были связаны все важные события в жизни му-рановцев.

Рис. 3 – Портреты О. Н. Тютчевой (1840–1920), урожд. Путяты (фотогр. в молодости) и И. Ф. Тютчева (1846–1909) (1868, фотогр. в молодости. Отпеч. в фотоат. «Г. Деньеръ»)

Торжественные службы происходили в Муранове в «царские дни» и по случаю именин хозяев усадьбы. Сюда приезжали митрополиты из Москвы и Лавры. Ежегодно служились панихиды по Ф. И. Тютчеву. В обычные дни на литургии и во время молебнов звучал хор крестьянских мальчиков, учеников мурановской школы – для них затем устраивались чаепития с раздачей гостинцев. 1 июня 1910 г. в этой церкви венчались В. Е. Пигарев и Е. И. Тютчева, любимая дочь уже покойного тогда И. Ф. Тютчева. В мурановской церкви Спаса Нерукотворного дважды побывала вел. княгиня Елизавета Фёдоровна, в 1916 г. – в качестве крёстной матери родившегося тогда «Ни-колайчика», сына Е. И. Пигарёвой. Кириллу, старшему сыну Екатерины Ивановны, суждено было со временем стать директором мурановского музея и выдающимся специалистом в области изучения жизни и творчества Ф. И. Тютчева.

В тетрадях известного искусствоведа и критика С. Н. Дурылина описано посещение Муранова в апреле 1926 г. В его тонкой лирико-психологической прозе содержатся удивительные прозрения о судьбах русской культуры, созданы запоминающиеся образы людей, вышедших из дворянских усадебных гнезд: «В мурановской оранжерее цветут персики и абрикосы».

Одно дерево с тонким стволом и раскидистыми ветвями, всё в весеннем цвету, напоминает Сергею Николаевичу родословное древо, нарисованное опытным «мастером-геральдистом». Абрикосово му дереву уже 100 лет : «Сто лет! Значит, абрикос этот, еще со свежей корой на стволе, цвел при Е. А. Боратынском, цвел в пушкинском периоде русской литерату-ры,<…>, цвел при Энгельгардтах, во времена Александра I и В. А. Жуковского <…> О, какая правда, что эти абрикосы и персики <…> похожи на родословное древо! Нужно было любить, хранить и давать спокойно в прочной почве расти своему родовому древу, чтобы спокойно и нежно могли расти деревья с розовыми цветами и запахом. <…> Так выращиваются цветы культуры – созидаются храмы, собираются библиотеки, наполняются картинные галереи, охраняются парки и цветники. Всё гибнет, если «древо родословия» уже ни в ком не возбуждает любви к себе» [3].

В наше время чрезвычайно важно сохранить этот тонкий аромат высокой дворянской культуры для новых поколений, привить им любовь к своему «древу родословия». Воскрешая уникальный мир русской усадьбы, мы создаём яркие образы-воспоминания живой, разнообразной, неизменно поэтической и прекрасной усадебной жизни, к сожалению, уже не воз-вратимой.

Основоположнику мурановского музея Н. И. Тютчеву (внуку поэта) и продолжателю его дела К. В. Пигареву в полной мере удалось воссоздать не только внешний облик усадьбы, но сохранить её дух, царившую здесь творческую атмосферу. Этот музей часто называют «домом поэтов» , в нём «всё живет, всё дышит подлинной жизнью. Люди, творившие здесь большое культурное дело, - поэты, писатели, публицисты... Тютчевы, Баратынские, Аксаковы – все они <…> еще здесь, еще с нами» 6, – писал в альбоме «Записей посетителей» М. В. Нестеров, часто гостивший в Муранове.

Замечательный отзыв об этом поэтическом месте оставил в 1927 г. поэт и художник М. А. Волошин: «Мураново (дом, музей, парк, пейзаж) делают честь русскому музейному делу и, несомненно, являются одним из лучших европейских достижений в этой области. Погибни Мураново, нарушься этот изумительный ансамбль - вместе с ним утратится живой ключ к истокам русской философской поэзии, перестанет быть осязаема связь быта и пейзажа с лирикой Боратынского и Тютчева, исчезнет конкретная предпосылка к самым глубоким и отвлеченным достижениям мысли нашего вчера»7 .

Список литературы Быт и бытие мурановской усадьбы

- Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М.: Правда, 1987. 480 с.

- Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма/Подгот. текста и примеч. О. Мура-товой и К. В. Пигарева. М.: Художественная литература, 1951. 648 с.

- Дурылин С. Н. «В своём углу». Из старых тетрадей. М.: Московский рабочий, 1991. С. 241-243.