Целевые программы как способ преодоления дифференциации социально-экономического развития регионов Российской Федерации

Автор: Хомякова Т.С., Гурлев В.Г.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4-3 (31), 2019 года.

Бесплатный доступ

Программы регионов и федеральных округов направлены на решение социальных проблем, демографических проблем, сокращение безработицы, снижение воздействия на окружающую среду, развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий. В статье представлены результаты исследования эффективности реализации программы, что позволяет своевременно принимать соответствующие решения для целесообразности и выработки дальнейших действий по предупреждению и созданию угроз социально-экономической безопасности регионов.

Экономическая безопасность, региональные целевые программы, жилищно-коммунальное хозяйство, региональная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/170190576

IDR: 170190576 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10803

Текст научной статьи Целевые программы как способ преодоления дифференциации социально-экономического развития регионов Российской Федерации

Основным направлением модернизации российской экономики и ее дальнейшего развития является поддержание необходимых территориальных пропорций, где необходимо предотвращать чрезмерную дифференциацию регионов по уровню социально-экономического развития. Важным фактором является региональная социальная инфраструктура, которая не только непосредственно участвует в создании национального дохода, но и опосредованно способствует предотвращению возникновения угроз социальной и экономической безопасности субъектов Российской федерации. Однако практика показывает, что в некоторых аспектах программно-целевое планирование на уровне региона является несовершенным и недостаточным. Как правило, это связано с разработкой целевых программ, которые как средство обеспечения социальноэкономической устойчивости не всегда согласованы между собой и недостаточно разработаны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях [1, 2].

Программы регионов и федеральных округов, направленные на решении социальных проблем, носят четко выраженный комплексный характер, так как направлены на решение демографических проблем, на снижение уровня безработицы, умень- шение влияния на экологию, развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий [3, 4]. К преимуществам реализации и разработки федеральных целевых программ (далее Программ) социальноэкономического развития регионов Российской Федерации относятся: концентрация на решении актуальных проблем регионов, а так же имеющаяся в распоряжении нормативно-законодательная база. К недостаткам следует отнести недостаточное финансирование, слабое соблюдение последовательности, с точки зрения реализации программных мероприятий. Процедурные процессы исключают проверку реализации целевых программ, которые предполагают возможность разграничения количественных оценок, с точки зрения эффективности и результативности выполнения программ [5, 6]. Запланированные цели в Программах по итогу не выполняются, а средства федерального бюджета затребованы с наименьшим процентом эффективности.

Проведенный анализ Программ и методов, использованных органами государственной власти при проведении оценки реализации долгосрочных целевых программ, показал, что они не могут получить необходимый объем информации для всех сторон, участвующих в данном процессе, о степени и ходе реализации Программ [7, 8]. Необходимо проводить оценку эффективности на каждом этапе реализации программы, это позволит действовать своевременно и принимать актуальные решения по целесообразности Программы и дальнейшего хода ее реализации [9, 10, 11].

Автором проведен анализ методик оценки реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых в субъектах РФ по модернизации жилищно-коммунального комплекса, с точки зрения нацеленности их на повышение уровня социальной инфраструктуры и повышению качества жизни населения, что, в свою очередь, способствует минимизации дифференцирования социально-экономического развития регионов.

Целью исследования был анализ эффективности реализации целевых программ по модернизации и развитию жилищнокоммунального комплекса в 76 субъектах

Российской Федерации в их хронологическом и качественном развитии до 2017 г. За год сравнения взяли базовый 2013 г. Также проанализированы изменения в Программах с позиции изменения их направленности, внесения корректировок, задач переопределения (постановки новых задач), смещения направлений, чему на данный момент уделено внимание и, как инструменту минимизации дифференцирования социально-экономического развития регионов.

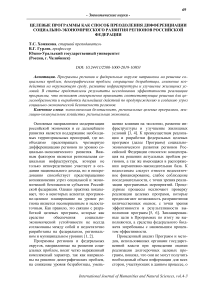

В целом, несмотря на недостатки, ранее принятых Программ по развитию жилищ-но коммунального комплекса, произошли качественные сдвиги по решению проблем и поставлены (намечены) новые цели. Цели программ направлены не только на развитие жилищно-коммунальной сферы в целом, но и на более масштабные характеристики: развитие региона, повышение качества и уровня жизни, улучшение демографической ситуации (рис 1).

Рис. 1. Основные задачи целевых программ жилищно-коммунального комплекса

Задачи сформулированы в зависимости от целей программ. Показатель обеспечения надёжности качества и эффективности поставки коммунальных ресурсов снизился на шестнадцать процентов, по сравнению с базовым периодом. Причиной такого спада может служить тот факт, что в программах произошло процентное перераспределение между критериями, части из них, которые были отнесены к числу наиболее актуальных, было уделено больше внимания, чем в прошлом периоде. Критерий снижения уровня коммунальной инфраструктуры наоборот же вырос в два раза, что говорит о том, что данному направлению в текущем периоде было уделено гораздо меньше внимания, чем в прошлом. Это опять-таки свидетельствует о том, что динамику мы можем увидеть только по итогу, а не в процессе реализа- ции. Один из которых, что реализации программы в рассматриваемом периоде не было уделено должное внимание со стороны регионов и муниципалитетов. Стоит так же сказать, что в рассматриваемом периоде вопросу о ликвидации ветхого и аварийного жилья уделили гораздо больше внимания, вследствие чего данный показатель вырос в два раза.

В целом можно сказать, что по сравнению с две тысячи тринадцатым годом среди задач произошло процентное переопределение, сместились направления, которым уделено больше внимания. Так же отметим, что рассматриваемые показатели выросли по сравнению с прошлым периодом – целевые программы стали более ориентированными на достижение видимых и ощутимых результатов.

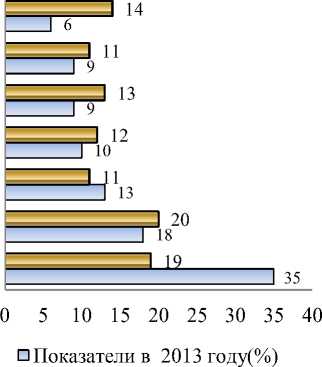

На гистограмме (рис. 2, 3) нагляднее и убедительнее показаны сравнительные изменения процентного соотношения содержащихся в регионах задач и показателей (индикаторов). В данном случае сравнение происходит с позиции доли регионов имеющих те или иные приоритетные задачи на данном этапе в общей совокупности, поставленных перед ними. Сравниваются более ранние Программы 2013 г. (назовем его базовый) и 2017 г.

Доступность ЖКУ

Условия для привлечения средств

Капитальный ремонт многокрвартирных домов

Ликвидация ветхого и аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья

Уровень износа ЖК инфраструктуры

Качество и эффективность поставки ЖКУ

□Показатели в 2017 году (%)

Рис. 2. Изменение процентного соотношения содержащихся в региональных программах поставленных задач в 2013 и 2017 гг.

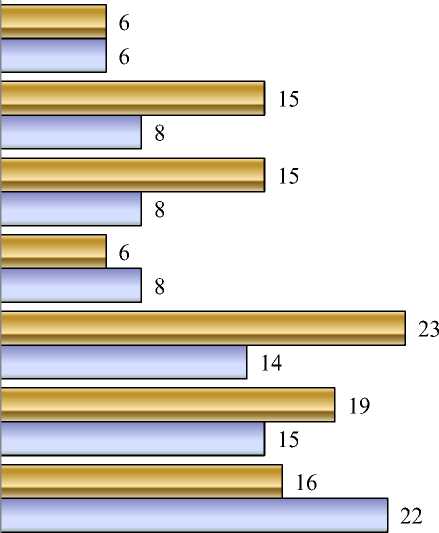

Результаты реализации Программ, в большинстве регионов, определяются как достижение определенных показателей и индикаторов (доля общей площади капитально отремонтированных домов, уровень износа коммунальной инфраструктуры, доля на оплату услуг ЖКХ в семейном бюджете, обеспеченность населения питьевой водой, доля многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт, доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства).

В ряде регионов результаты реализации Программ рассматриваются через достижение абсолютных показателей (количество аварий при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, количество замененных ветхих водопроводных сетей). На рисунке 3 представлены результаты сравнения изменений долей регионов, которые используют данные показатели для оценки.

Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства

Доля многоквартирных жилых домов в которых проведен капитальный ремонт

Доля расходов на оплату ЖК услуг в семейном доходе

Доля населения, обеспеченная питьевой водой

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Доля общей площади капитально отремонтированных домов

0 5 10 15 20 25

в Показатели в 2013 году(%)

в Показатели в 2017 году(%)

Рис. 3. Изменение процентного соотношения долей регионов по показателям для оценки результатов Программ в 2013 и 2017 гг.

Самым весомым показателем в базовом периоде был показатель уровня износа коммунальной структуры, однако в рассматриваемом периоде ситуация изменилась – самое большое процентное распределение получил показатель обеспеченности населения питьевой водой. Этот показатель в долевом соотношении вырос на 8%, что может свидетельствовать о том, что в целом по России внимания этому вопросу стало уделяться гораздо больше. Были проведены дополнительные и заменены старые водопроводные сети. Доля показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» снизилась на 2%. Это говорит о том, что поставленные задачи в отношении данного показателя реализуются и данный вопрос находится в стадии проработки у региональных жилищнокоммунальных служб. Почти в два раза увеличилась доля привлеченных регионов по показателю площади жилищного фонда для обеспечения всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда. В регионах и в стране в целом уделяется большое внимание восстановлению и обновлению жилищного фонда, что способствует улучшению демографической ситуации в стране. Анализ изменения показателей свидетельствует о том, что в рассматриваемом периоде была проведена большая работа по постановке новых задач и формированию показателей эффективности.

В некоторых регионах в качестве оценки эффективности реализации рассматривается достижение целевых индикаторов, таких как: увеличение протяженности коммунальных сетей, количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых планируется в рассматриваемом периоде, количество домов, к которым подведена электроэнергия, горячая и холодная вода.

Процедурные процессы исключают основную характеристику, оценивающую программно-целевой подход. К сожалению, единая система оценки мониторинга реализации целевых программ не предусмотрена в регионах. Разграничение количественных и качественных оценок, как показателей результативности и эффек- тивности, так же не предусмотрены. В Программах некоторых регионов в качестве оценки эффективности рассматривается социальная и социально-экономическая направленность, механизм реализации которой невозможно отследить достоверно, например: качество улучшений жилищных условий граждан, снижение социальной напряженности в обществе, доступность для населения услуг сферы жилищнокоммунального хозяйства.

В 2017 г. в Программах 29 регионов приведены методики оценки эффективности реализации программ и подходы к расчетам, которые объединены в следующие группы:

-

1. Экспертный подход. При данной методике оценка эффективности реализации программ осуществляется при помощи системы балльных оценок и весовых коэффициентов (Тульская область, Псковская область, Республика Адыгея). В качестве целевых индикаторов используют: удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые должны отвечать гигиеническим и санитарным нормам, уровень износа коммунальной инфраструктуры, доля потерь тепловой энергии в общем объеме. Стоит отметить, что в ряде программ регионов отсутствует обоснование оценочной шкалы эффективности показателей.

-

2. Эффектностный подход. Подход отражает экономический эффект, полученный от мероприятий по проведению долгосрочных целевых программ.

-

3. Интегральный подход. Оценка достижения целевых индикаторов программы представляет собой алгоритм оценки эффективности целевой программы на основе интегрального показателя (Липецкая область, Орловская, Смоленская, Рязанская, Ростовская области).

-

4. Эффективность бюджетных расходов. Данный метод подразделяется на: простую оценку эффективности использования финансовых средств рассчитывается, как отношение фактических объемов финансирования мероприятий программы к плановым (Костромская область, Республика Мордовия, Забайкальский край); комбинированную оценку эффективности

-

5. Количественный подход. Подсчет осуществляется только по натуральным показателям, например количество введенных объектов (шт.), увеличение протяженности коммунальных сетей (км.), мощность объектов водоснабжения и водоотведения (куб.м./сут.) (Воронежская, Смоленская, Тамбовская, Тульская область, Красноярский край).

реализации программы путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы с уровнем их финансирования(расходов) (Белгородская область, г. Москва, Республика Алтай, Кемеровская область, Новосибирская область). Использование данного метода возросло в регионах по сравнению с прошлым периодом.

В результатах проведенного анализа Программ выявлены следующие изменения: в действующих Программах в 29 субъектах РФ приводятся методики оценки эффективности реализации Программ развития жилищно коммунального комплекса, в то время как в 2013 году методики реализовывались и применялись всего в 13 субъектах РФ; увеличилось количество регионов, которые представили методику расчета целевых показателей; в методиках присутствует разграничение качественных и количественных методов оценки; в методике одного региона используется только один подход к оценке показателей; методика не является способом расчета субсидий и дотаций на реализацию Программы.

Таким образом, инструментом для предотвращения и возникновения угроз социальной и экономической безопасности субъектов Российской федерации выступают долгосрочные федеральные целевые программы развития регионов, которые разрабатываются для реализации государственной политики и позволяют на федеральном уровне реализовывать задачи по минимизации дифференциации социальноэкономического развития регионов страны. Активные действия по реализации программ позволяют преодолевать кризисные явления в социальном секторе и обеспечивать стабильность социальноэкономического развития.

Список литературы Целевые программы как способ преодоления дифференциации социально-экономического развития регионов Российской Федерации

- Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 26.03.2014) "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами"

- Жилищное хозяйство в России. 2016: Стат. сб./ Росстат. - M., 2016. - 63 с.

- Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб. / Росстат. - М., 2016. - 725 с.