Целлюлозолитическая активность дерново-подзолистых почв подтаежных ландшафтов при загрязнении различными углеводородными топливами

Автор: Двуреченская Е.Б.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследования проведены на основании полевого модельного эксперимента, организованного 2014 году и продолжавшегося четыре года. При организации этого эксперимента в почвы внесены бензин, керосин и дизельное топливо в различных концентрациях (5 г/кг, 25 г/кг, 500 г/кг), что повлекло за собой разнообразные изменения целлюлозолитической активности почв. По результатам эксперимента проведен анализ сезонной динамики и построены графики изменения целлюлозолитичексой активности.

Разливы бензина керосина и дизеля, загрязнение дерново-подзолистых почв, целлюлозолитическая активность почв, биологическая активность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/147226843

IDR: 147226843 | УДК: 57.966

Текст научной статьи Целлюлозолитическая активность дерново-подзолистых почв подтаежных ландшафтов при загрязнении различными углеводородными топливами

В исследованиях воздействия загрязнителя на природную среду необходимо уделить особое внимание деструкции и аккумуляции органического вещества в ландшафте, как основополагающему процессу жизнедеятельности организмов [1,3,4,5]. Одним из важнейших показателей накопления органического вещества в ландшафте, является целлюлозолитическая активность, отражающая интенсивность деструкции и переработки твердых органических остатков в органическое вещество почвы [5, 6]. Наблюдения за скоростью этой деструкции на фоне углеводородного загрязнения помогают в выявлении темпов включения техногенного вещества в природные биогеохимические циклы [2], в восстановлении земель при различных уровнях загрязнения нефть [1].

Целью данной работы является изучение влияния разливов различной мощности бензина, керосина и дизельного топлива на целлюлозолитическую активность дерново-подзолистых почв подтаежных ландшафтов Калужской области при разливах различных углеводородных топлив (бензина,

керосина и дизельного топлива) в течение 4 лет после разливов (2014-2017). Поскольку на практике аварийные разливы происходят стихийно, и синхронно проследить одномасштабные разливы разных топлив в пределах однотипного почвенного покрова практически невозможно, данная работа основывается на полевом ландшафтногеохимическом моделировании. Основные задачи работы: заложить модельную площадку в пределах типичного автономного ландшафта подтаежной зоны на дерново-подзолистых почвах, рассчитать несколько уровней предельных нагрузок для всех типов топлива, определить изменения целлюлозолитической активности в течение четырех лет после разлива бензина, керосина и дизельного топлива, а также ранжировать поллютанты по степени изменения целлюлозолитической активности.

В пределах Сатинского учебного полигона (Калужская область, Боровский район, окрестности дер. Сатино) заложена экспериментальная площадка, на которой произведено обследование исходного состояния почвенного покрова и отобраны образцы почвы для дальнейших исследований, а также составлено комплексное геоботаническое описание растительного покрова. Исследования химических и физических свойств производились по общепринятым методикам. Гранулометрический состав определен на лазерном гранулометре Fricsh. Измерение pH произведенос помощю рН-метра Эксперт-рН. Содержание органического углерода (С) определялось методом бихроматного окисления, также известного как «метод мокрого озоления по Тюрину».

При реализации модельного эксперимента для оценки воздействия бензина, керосина и дизельного топлива на пробную площадку внесены их разные концентрации (5 г/кг (площадка 50X300 см), 25 г/кг (50X300 см), 500 г/кг (50X50 см) при расчете на 10 см. почвы). Целлюлозолитическая активность оценивалась по модернизированной аппликационной методике (Мишустин, 1978). Подготавливались тест-объекты (отрезы льняного полотна 10x15 м), упакованные в стеклотканевую сетку. Тест-объекты экспонировались в почве в течение 30 суток в трёхкратной повторности на глубине 0-10 см.

Активность микробного разложения целлюлазы оценивалась по убыли веса льняного полотна. Наблюдения на экспериментальной площадке проводились в течение 4 лет (2014-2017 гг.) с апреля по октябрь с момента загрязнения, исключая зимний период.

При анализе целлюлозолитической активности использовались фондовые данные по температуре почвенного покрова. Исходная информация по среднемесячной температуре почвы за период исследования взята из метеорологического ежемесячника ВНИИГМИ-МЦД [7] и дополнена данными учебной метеостанции МГУ в пределах Сатинского учебного полигона.

Автономный ландшафт данной территории сформирован смешанным березово-еловый лещиновым неморальнотравным лесом на дерновой среднеподзолистой среднесуглинистой на среднем суглинке, подстилаемой покровными суглинками почве.

Березово-еловый с дубом лещиновый неморальнотравный лес на дерновой среднеподзолистой среднесуглинистой почве на покровном суглинке характеризуется господством в древостое (формула - 6ЕЗБ1Д, сомкнутость 0,7) ели европейской (Picea abies) и березы повислой (Betula pendula) при участии дуба черешчатого (Querqus robur), с разновозрастным подростом ели и лещиной (Corylus ахеПапа) в подлеске. Довольно разреженный травяный покров (общее проективное покрытие (01111) - 15-20%) образуют в основном представители не морально го комплекса видов (Ajuga reptans, Carex sylvatica, Ranunculus cassubicus) при участии бореальных (Pyrola rotundifolia, Luzula pilosa) и сорно-лугово-опушечных (Veronica chamaedrys, Geum urbanum, Lysimachia nummularia) видов. Флористическое разнообразие фитоценоза низкое и составляет для пробной площади (20x20 м) - 15 видов, а для экспериментальных площадок (0,5-1,5 м) - 0-4 видов.

Профиль почвы имеет следующее строение: лесная подстилка Ао - мощностью 1-3 см., слегка задернованная, А1 - гумусовый горизонт (6-9 см) четко выраженный, содержит хорошо гумифицированное вещество, тесно связанное с минеральной частью, пронизан корнями травянистых и древесных растений. В профиле почвы прослеживается мощный переходный горизонт А1А2 6(9) - 24 (31) см светло-серого цвета, однородный, комковато-ореховатой структуры. Горизонт А2 выражен фрагментарно (на глубинах 24 - 40 см), белесовато-серый, ореховатой структуры, пористый, с редкими железистыми подтеками по граням структурных отдельностей и порам. Переходный к горизонту В - А2В (40(54) - 66(77) см) неоднородно окрашенный, светло-серый с темно-бурыми и светлобурыми пятнами, ореховатая структура менее выражена и отдельности приобретают глыбистые формы, встречаются пятна оглеения. Нижележащий иллювиальный горизонт В - наиболее плотный и яркоокрашенный в профиле, серовато-бурый, слитой, по структуре глыбистый с признаками горизонтальной делимости.

По гранулометрическому составу данная почва -среднесуглинистая. Почва имеет низкую плотность верхнего горизонта (0,93 г/см3) и относительно высокую влажность 26,3 % в среднем за исследуемый период. Почва характеризуется кислой реакцией среды. Содержание органического углерода составляет 3,98 %, что является типичным для дерново-подзолистых почв. Для дерновоподзолистых почв данная почвенная разновидность достаточно богата элементами питания азотом (1,89%), фосфором (подвижная форма -210,80 мг/кг) и калием (подвижная форма - 12,85 мг/кг).

Целлюлозолитическая активность дерновоподзолистых средне-суглинистых почв в среднем составляет 12,1 мг/сут. Сезонная динамика отличается достаточно слабой весенней активностью (в среднем 6,8 мг/сут), в летний период составляет 13,4 мг/сут, а осенью, как правило, достигает своего максимума 16,22 мг/сут, как правило, в августе. Необходимо отметить, что целлюлозолитическая активность зависит от температуры почвы с коэффициентом корелляции 0,78. Эго означает, что чем выше температура почвенного покрова, тем более активно ведут свою деятельность углеродоокисляющие микроорганизмы.

Разложение целлюлазы является одним из основных звеньев в цепи превращения органических соединений почвы. В случаях, когда к природным органическим соединениям добавляются техногенные поллютанты, активность разложения целлюлазы показывает скорость деструкции и интенсивность самоочищения почв. Рассмотрим воздействие различных типов углеводородных топлив на дерновоподзолистые почвы с помощью показателя целлюлозолитической активности.

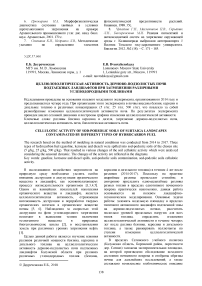

При разливе дизельного топлива во всех видах концентраций (5 г/кг, 25 г/кг, 500 г/кг) в перый месяц после загрязнения ЦА минимальна в сравнении с другими периодами и составляет, в среднем, около 0,13 мг/сут. Максимально активно разложение целлюлазы в первый месяц после загрязнения при самой низкой его интенсивности ( 5 г/кг - 0,26 мг/сут,

25 г/кг - 0.01 мг/сут и 500 г/кг - 0.12 мг/сут). Минимальная целлюлозолитическая активность наблюдается при уровне загрязнения в 25 г/кг. В первый год после разлива среднемесячная динамика ЦА отличается слабой диффириенцированностью. В осенний период при высокой ЦА фоновых почв, целлюлозоокисляющие микроорганизмы загрязненных почв остаются слабоактивны. ЦА почвы, с разной интенсивностью загрязнения в августе и сентябре 2014 года примерно равна стартовой ЦА ( 5 г/кг - 0.56 мг/сут. 25 г/кг - 0.23 мг/сут и 500 г/кг - 0.34 мг/сут). При этом, тенденция обнаружения минимума при среднем уровне загрязнения, а максимума - при минимальном -сохраняется. Спустя два года после загрязнения осенняя ЦА слабо- и среднезагрязненных почв превысила ЦА фоновых почв (5 г/кг - 8.10 мг/сут. 25 г/кг - 8.23 мг/сут и 500 г/кг - 3.14 мг/сут). Минимум теперь наблюдается при наиболее сильном загрязнении. Ни через три года после загрязнения, ни через четыре, активности целлюлозоокисляющих бактерий не удавалось превысить фоновые значения. В целом. ЦА через три и четыре года после загрязнения выше при средних уровнях воздействия, с максимумом 28.68 мг/сут. . К 2017 году ( через четыре года ) инверсия хода целлюлозолитической активности загрязненных почв пропадает и устанавливается стандартная зависимость: чем менее загрязнены почвы. тем более активны целлюлозоокисляющие микроорганизмы, однако их активность не превышает фоновую (рис. 1).

ФОН t^^8iДТ 5 г/кг чамаа ДТ 25 г/кг ^^ИДТ 500 г/кг •■«•••Температура почвы на глубине 0-10,°С

Рисунок 1. Воздействие разливов дизельного топлива на дерново-подзолистые почвы

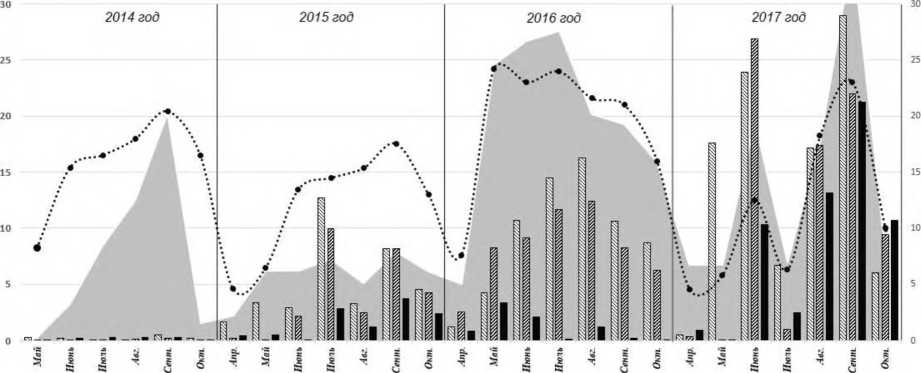

Разливы керосина на поверхность дерновоподзолистых почв приводят к угнетению микробиосообщества, что заметно по низким показателям ЦА в первый месяц после загрязнения. При разливе 5 г/кг ( 0.56 мг/сут) ЦА выше, чем при более сильном загрязнении (25 г/кг -0.18 мг/сут. 500 г/кг - 0.01 мг/сут). При самой высокой нагрузки в 500 г/кг почвенное микробиосообщество оказывается наиболее пассивно. В первый год после загрязнения целлюлозолитическая активность в целом низкая ( 0.49 мг/сут ). в сравнении с последующими периодами, и отличается слабой дифференциацией по сезонам. Слабовыраженный макисимум для всех видов техногенной нагрузки наблюдается в сентябре (5 г/кг - 0.98 мг/сут. 25 г/кг - 0.81 мг/сут. 500 г/кг -0.23 мг/сут ), что совпадает с максимальным фоновым значением. Активность разложения целлюлазы востанавливается уже на второй год после загрязнения и. приближаясь к фоновым значениям, даже существенно превышает их в сезонный максимум в августе ( 5 г/кг - 10.23 мг/сут. 25 г/кг -15.23 мг/сут. 500 г/кг - 13.22 мг/сут. фон - 5.12 мг/кг ). Последующие периоды ( через два и три года ) наблюдения отличаются максиманьной ЦА при средних уровнях загрязнения. Такая тенденция максимума при средних уровнях техногенной нагрузки сохраняется и через четыре года после загрязнения. И только лишь к осени четвертого года формируется обратная зависимость количества внесенного загрязнителя и ЦА. то есть чем выше уровень загрязнения, тем ЦА выше. Причем, при среднем и минимальном загрязнении ЦА близка к фоновой ( 5 г/кг - 16.41 мг/сут. 25 г/кг - 16.43 мг/сут. 500 г/кг - 18.22 мг/сут. фон - 16.62 мг/кг ) (рис. 2).

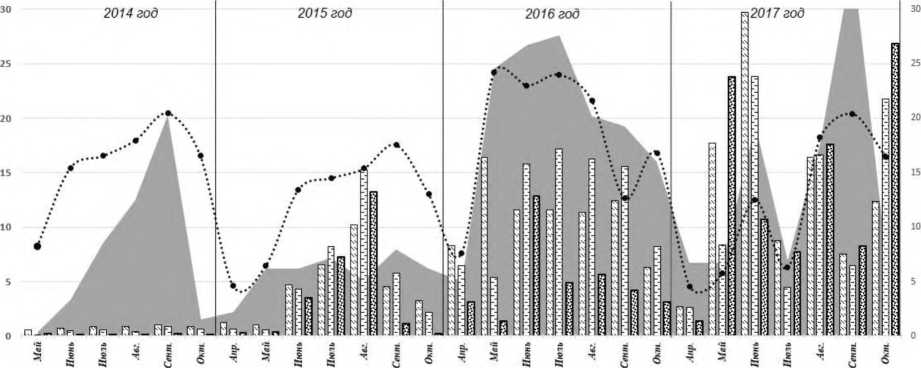

Воздействие разливов бензина на почвенную микробиоактивность отличается наиболее активной стартовой реакцией микробиосообществ, чем в случаях с дизельным топливом и керосином. Уже в первый месяц после внесения загрязнителя 5 к/кг наблюдается резкое увеличение ЦА ( до 5,12 мг/сут ) в сравнении с фоновым ( 1.27 мг/сут ). Сезонный ход ЦА в первый 2014 год отличается динамикой, близкой к фоновой. Сентябрьский максимум для всех видов нагрузки составляет для 5 г/кг - 8.54 мг/сут. 25 г/кг -9.15 мг/сут. 500 г/кг - 0.98 мг/сут. при фоновом значении в 20.23 мг/сут. Хотя в сентябре и наблюдается небольшое превышение ЦА среднезагрязнезагрязненных почв над слабозагрязненными, это не носит постоянный характер для данного периода. На второй год после загрязнения среди различных уровней нагрузок сохраняется наибольшая ЦА при разливе в 5 г/кг. а при разливе 500 г/кг - самая низкая. На терий год наибольшей ЦА отличаются среднезагрязненные почвы, а на четвертый - наиболее загрязненные почвы. Через четыре года после загрязнения в осенний период разные урони воздействия разливов бензина вызывают схожую активность целлюлозоокисляющих микроорганизмов (5 г/кг -17.98 мг/сут. 25 г/кг - 16.81 мг/сут. 500 г/кг - 20.23 мг/сут. фон - 17.63 мг/сут ), при этом наиболее активно занимаются процессом разложения целлюлазы микроорганизмы наиболее загрязненных почв (рис. 3).

^^е ФОН r™™j КЕР 5 г/кг к~-~-~-ч КЕР 25 г/кг E2ZZ3 КЕР 500 г/кг •• ••• «Температура почвы на глубине О-1О,*С

Рисунок 2. Воздействие разливов керосина на дерново-подзолистые почвы

■■■ ФОН EZZ3 Бензин 5 г/кг ES8SS 8S ензин 25 г/кг еззвЗ Бензин 500 г/кг •••#•• Температура почвы на глубине О-10,*С

Рисунок 3. Воздействие разливов бензина (АИ-92) на дерново-подзолистые почвы.

Эксперименты по оценке влияния углеводородных топлив на активность почвенного микробоценоза отражают способность деструкции органических поллютантов. 1 ( скорость востановления почвенного микробоценоза . и позволяют наглядно проследить за 2( динамикой этого процесса во времени , и 3(дают представление о периоде наиболее активного разложения, как благоприятного для организации микробиорекультивационных работ.

-

1) В данном случае, очевидно, что группы микроорганизмов дерново-подзолистых почв

достаточно активно работают на разложение органических поллютантов различных видов и за четыре года после внесения загрязниетеля востанавливают свою активность близкую к фоновой, разливы углеводородных топлив оказывают негативное воздействие на микробоценоз.

-

2) Все виды разливов, кроме бензинового, за нервы месяц воздействуют на биологическую активность почв угнетающе. ЦА близка к нулю. При разливах дизельного топлива быстрее востанавливается уровень ЦА в слабозагрязненных почвах ( 5г/кг ). Вероятно, это связано с достаточно

большим количеством тяжелых фракций, находящихся в составе дизельного топлива и препятствующих быстрому его вымыванию из почвенного профиля. Эффект от внесения керосина проявляетсчя в высоких темпах востановления среднезагрязненных почв, так как, возможно, даннный уровень загрязнения ( 25 г/кг) является оптимальным для активного питания и жизнедеятельности микроорганизмов. Попеременно проявляет свою высокую активность микробиота слабо-, средне- и сильнозагрязненных почв при разлливах бензина (через 2, 3, 4 года соответственно ). Особенно важно, что при высоких скоростях выноса легких углеводородов, входящих в состав бензина, даже максимальные уровни нагрузки дают возможность микробоценозу восстановить свою активность через четыре года.

-

3) Пик микробиологической активности при разливах как дизельного топлива, так керосина и бензина наблюдается на второй год после загрязнения. То есть через два года потенциально наиболее эффективными будут работы по микробиологической рекультивации.

Список литературы Целлюлозолитическая активность дерново-подзолистых почв подтаежных ландшафтов при загрязнении различными углеводородными топливами

- Бузмаков С.А. Восстановление земель при различных уровнях загрязнения нефтью// Записки горного института. 2013. СПб. Т.203 С.128-132.

- Бузмаков С.А., Башин Г.П. Метод оценки воздействия остаточных нефтепродуктов на почвы //География и природные ресурсы. 2004 №2. С 119-122.

- Бузмаков С.А., Егорова Д.О., Гатина Е.Л. Доза-эффект нефтезагрязнения почв на биотический компонент экосистем // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2017. Т. 25. № 2. С. 217-229.

- Соромотин А.В. Воздействие добычи нефти на таежные экосистемы Западной Сибири. Монография. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. - 320 с.

- Титова В.И., Козлов А.В. Методы оценки функционирования микробоценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества. Н. Новгород: НГСХА, 2012. 64 с.

- A. Lagomarsino, M.C. Moscatelli, A. Di Tizio, R. Manclnelli, S. Grego, S. Maiinari. Soil biochemical indicators as a tool to assess the short-term impact of agricultural management on changes in. organic С in a Mediterranean environment /// Ecological, indicators. 2009. № 9. Р. 518-527.

- База данных Всеросийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации URL: http://meteo.ru/