Ценностные полагания в управленческом решении руководства вузом

Автор: Малолетко А.Н.

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Профессиональное туристское образование: полезный опыт и новые возможности

Статья в выпуске: 1 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются ак туальные вопросы управления высшим учебным заведением с точки зрения ценностного полагания, которое является отправной точкой при разра ботке управленческих решений способных обеспечить достиже ние поставленных вузом целей.

Короткий адрес: https://sciup.org/140205867

IDR: 140205867

Текст научной статьи Ценностные полагания в управленческом решении руководства вузом

ФГОУВПО «РГУТиС»

В статье рассматриваются актуальные вопросы управления высшим учебным заведением с точки зрения ценностного полагания, которое является отправной точкой при разработке управленческих решений способных обеспечить достижение поставленных вузом целей.

В зависимости от целей, сферы действия, рангу и масштабности в научной литературе даются различные определения управленческого решения. Так, решение определяется как программа разрешения противоречий в управляемой системе, которая является результатом выбора между возможными вариантами на основе соединения знания и воли [5]. Подчеркивается информационная сущность управленческого решения, представляющая собой сгусток информации, специально собранной, проанализированной и переработанной субъектом управления [1]. В иных определениях выделяются такие важные, присущие решению признаки, как волевой фактор, диалектическое осознание взаимосвязи цели и средств, моделирование, анализ и оценка [2].

Указывается сознательный характер, связанный с выбором цели действия, путей, способов и средств ее достижения [3].

В свою очередь заслуживает внимание определение Ю. А. Тихомирова, представившего управленческое решение как социальный акт, подготовленный на основе вариантного анализа и оценки, принятый в установленном порядке, имеющий обязательное значение, содержащий указание на цели и средства их достижения, организующий практическую деятельность субъектов и объектов управления [6].

С точки зрения автора статьи, понятие управленческого решения, данное Ю. А. Тихомировым, наиболее четко расставляет акценты и подчеркивает роль и значение целеполагания в управленческих процессах.

Значение грамотного определения целей в теории управления очевидно. Однако вопрос о целях управления государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования (далее – вуз), на первый взгляд, кажется не столь очевидным. Прежде всего необходимо отметить, что пирамида управления вузом имеет ряд уровней. В научной литературе, затрагивающей особенности управления учреждениями высшего образования, наиболее часто выделяется три базо- вых уровня (ректорат – факультет – кафедра). При этом на уровне факультета сосредоточены структурные подразделения административно-управленческого аппарата вуза (центры, управления, отделы), в свою очередь на уровне кафедры формируется научно-педагогический потенциал вуза. При этом следует учитывать специфику построения системы управления в высшей школе, которая должна опираться на человеческий потенциал – коллектив вуза.

Система управления учреждением высшего образования построена таким образом, что на высшем уровне управления (ученый совет, ректорат) задаются ключевые ценности, на которых строится вся система целеполагания, определяющая основные цели и задачи вуза и кардинальное направление развития учебного заведения.

В любой организации ценностные ориентиры — это идеологическая основа управления, и обычно ее формирует высшее руководство, опираясь на культурные традиции, менталитет, убеждения, харизму и пр. Значение этого уровня управления трудно переоценить, т.к. именно на нем формируется мотивационная основа деятельности всего коллектива, создается командный дух и закладываются принципы корпоративной культуры.

На среднем уровне управления (факультет, структурное подразделение, отдел) формируются частные цели, позволяющие управлять различными подразделениями вуза с учетом специфики выполняемых ими функций. На этом уровне требуется грамотное администрирование в интересах всей системы управления, а не отдельных (локальных) ее участков. К сожалению на данном уровне управленческие звенья способны легко автономизироваться и как следствие частично абстрагироваться от ценностного содержания управления.

Цели отдельных подразделений при этом могут устанавливаться вполне ме- ханистическими, например нужно достичь какого-то показателя к какому-то сроку.

Здесь, пожалуй, и кроется главная ошибка, часто проявляющаяся на практике — непонимание или подмена ценностных ориентиров, определенных на высшем уровне управления вузом. Подобная ситуация может диагностироваться как нарушение системных связей между уровнями управления. Такие сбои в системе управления могут возникать в различных функциональных областях управления вузом и, соответственно, приводить к негативным последствиям.

Так из управленческого учета и соображения исчезает интерес объекта управления. Ну а когда он – этот объект одушевлен, то реакция отторжения рано или поздно, но наступит [7].

Объектами управления в вузе являются процессы или явления. Однако специфика образовательного учреждения и проявляется в том, что конечным «продуктом» его деятельности является квалифицированный специалист и производство этого продукта требует привлечения интеллектуального труда всего научно-педагогического коллектива вуза. Следовательно, особым объектом управления выступает подсистема совместного труда отдельных людей, обладающих как достоинствами, так и недостатками и, конечно же, личными интересами.

Таким образом, при разработке управленческих решений в рамках различных уровней управления вузом необходим учет интересов всех групп работающих.

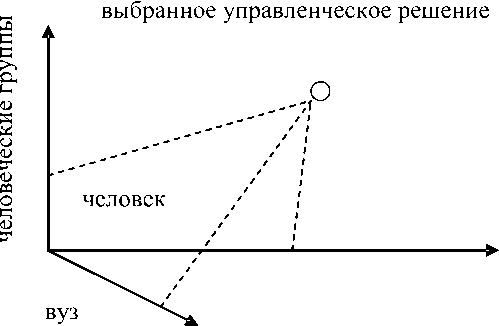

Каков же их состав этих групп и что они собой представляют? С одной стороны, их достаточно много: профессиональные, гендерные, возрастные, этнические и пр. Однако все это множество вполне упорядочивается, т.к. все они, как правило, существуют в рамках

Рис. 1. Ценностное пространство выбора управленческого решения.

двух осн тельского и студенческого.

Если представить ценностное пространство как набор базисных векторов, задающих выбор всех управленческих решений руководством вуза (рис.1), то легко увидеть, что, «забыв» хотя бы об одном из ценностных «ортов», мы сразу получаем нулевую проекцию по соответствующей оси, а значит и ценностную амплитуду принимаемого управленческого решения. Означает ли это, что в управлении вузом нет места для опера-ционализируемых целей? Нет, конечно. Следует согласиться с мнением Якунина В. И., Багдасаряна В. Э., Сулакшина С. С. о том, что эти целям должны предшествовать или входить в их структуру прежде всего ценностные цели [8].

При принятии управленческих решений руководством вуза необходимо выделять наиболее общие интересы (ценности) для каждой их вышеуказанных человеческих групп. Для конкретного человека это безопасность жизнедеятельности, материальные и нематериальные блага, свобода выбора. Интересами человеческих групп является множество комбинаций ценностей в соответствии с портретом группы, а для вуза в целом это устойчивость развития организации.

Принимая любое управленческое решение на высшем уровне управления вузом должна преследоваться главная цель – устойчивость развития. Говоря об устойчивости развития, речь должна идти прежде всего об экономике вуза и, конечно же, о его социальном развитии. Ведь экономический результат – это прежде всего эффективность применения ресурсов (в том числе человеческих) и трудовой деятельности.

На неразрывную связь экономики и социальной сферы указывают Якунин В. И., Богомолов О. Т., Макаров В. Л. и др., поясняя ненужность спора между экономистами и социаль-щиками и предостерегая о возможности утери этой связи [9].

Между экономикой вуза и его социальной сферой существует взаимосвязь и взаимообусловленность. Именно человек должен быть конечной целью экономической политики вуза. Экономика и социальная политика вуза должны рассматриваться в единстве. Тогда и только тогда начинают действовать социальные факторы, мотивации и резервы экономического роста.

Проиллюстрировать это можно примером о важности материального подкрепления декларируемого лозунга о том, что ключевой фигурой вуза является преподаватель. Оплата труда преподавателя должна соответствовать этому высокому статусу. Размер заработной платы является важным фактором на рынке труда. Ее уровень определяет величину предложения кандидатов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и влияет на качество конкурсного отбора работников. Очевидно, что от качественного состава работников вуза зависит и качество оказываемых вузом образовательных услуг, что в конечном итоге сказывается на привлекательности вуза. Привлекательность вуза со стороны абитуриентов и востребованность выпускника со стороны работодателей оказывает непосредственное влияние на устойчивость развития вуза. Отметим, что социально ориентированные расходы вуза это не только высокий уровень оплаты труда, но и создание комфортных и эргономичных условий. А для этого необходимо развитие материально-технической базы учебного заведения.

Сегодня внутривузовские отношения характеризуются углубляющейся асимметрией между запросами субъектов этих отношений и способностью вуза удовлетворять их. В связи с этим необходимо становление новой модели управления вузом, что является как минимум условием повышения качества оказываемых услуг и эффективности деятельности вуза в целом, а в конечном итоге — залогом сохранения его статуса [4].

В основе этой модели должны лежать ценностные полагания при принятии управленческих решений. И прежде всего базовые ценности (интересы) для объектов управления и субъектов внут-ривузовских отношений.

При принятии управленческих решений в вузе необходимо не разделять экономическую и социальную политику, равно как и не выявлять приоритет той или другой. Необходимо говорить о социальном измерении экономичес- кой политики вуза, что обусловливает ее качество и конечную нацеленность.

Другими словами, при принятии управленческого решения руководством вуза должна преследоваться цель тесной и неразрывной связи достижения базовых экономических и социальных интересов (ценностей) — обеспечения достойных условий жизнедеятельности отдельно взятого работника, преподавателя, студента вуза; преподавательского и студенческого сообществ; высокого и устойчивого роста вуза в целом.

Сегодня много говорят о необходимости формирования в России среднего класса, подразумевая при этом уровень доходов. Представляется, что средний класс это и есть инновационное общество. Средний класс это не уровень доходов, а степень его вовлечения в общественную жизнь.

Поэтому принятие управленческих решений в вузе должно сопровождаться широким вовлечением на этапе обсуждения всех представленных в вузе человеческих групп, поскольку каждый субъект внутривузовских отношений имеет свой набор ценностей (интересов). Недостаточное включение отдельных субъектов во внутривузовские отношения ведет к тому, что их интересы в ходе осуществления образовательной деятельности учитываются не полностью или не учитываются вообще, не достаточно полно согласовываются между собой, а это можно рассматривать как фактор, негативно влияющий на конечные результаты деятельности учебного заведения.

Сегодня много говорят и об инновациях в образовании, подразумевая при этом какие-либо новшества. На самом высоком государственном уровне стала часто звучать мысль о том, что в центре всего — человек, что человеческий капитал — это самая главная ценность. Но ведь об этом с самых высоких трибун говорили и на всех съездах советские и партийные руководители бывшего Советского Союза. И разве это новшество?

В этой связи, думается, важным становится не человек как цель, а гуманистические цели экономического развития каждого отдельно взятого (в том числе и вуза) хозяйствующего субъ- екта. Также и управленческие решения, принимаемые руководством должны быть направлены прежде всего на достижение гуманистических целей экономического развития вуза.

Список литературы Ценностные полагания в управленческом решении руководства вузом

- Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. М., Политиздат, 1975. С. 147.

- Дружинин В. В., Конторов д. С. Идея, алгоритм, решение. М., Воениздат, 1972. С. 18.

- Ипакян А. П. подготовка и принятие управленческих решений в органах внутренних дел. М., ВШ МВД СССР. 1971. С. 4.

- Ревина Е. В., Антропов В. А. Совершенствование внутривузовских организационно-экономических отношений: постановка проблемы//Университет-ское управление. 2003, №2.

- Савин С. А. Повышение качества управленческих решений//Сб. Научные основы управления экономикой. №2. М., Мысль, 1974. С. 156.

- Тихомиров Ю. А. Управленческие решения. М., 1972. С. 33.

- Якунин В. И., Макаров В. Л., Багдасарян В. Э., Вил-лисов М. В., Лексин В. Н., Симонов В. В., Сулакшин С. С., Роик В. Д. Государственная экономическая политика России. К умной и нравственной экономике (анонс). М.: Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2007. С. 97.

- Якунин В. И., Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. и др. Государственная политика вывода России из демографического кризиса. М.: Научный эксперт, 2007.

- Якунин В. И., Богомолов О. Т., Макаров В. Л. и др. О постановке задачи разработки экономической политики России. М.: Научный эксперт, 2006.