Ценностный мир современных россиян в контексте "корреляционной геометрии"

Автор: Радовель М.Р.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 8 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

Ценностная сфера социума допускает различные способы описания. Наиболее релевантным в прикладном плане представляется корреляционно- сетевой метод, основанных на понятиях «корреляционные узлы», «фигуры» и «сети». Он позволяет выявить и количественно оценить зависимости между различными явлениями и процессами ценностной сферы, представить все это в виде единой картины и выработать наиболее эффективные способы воздействия на социальную реальность.

Ценностная сфера, парная корреляция, корреляция, корреляционный узел, корреляционная фигура, корреляционная сеть

Короткий адрес: https://sciup.org/140269700

IDR: 140269700

Текст научной статьи Ценностный мир современных россиян в контексте "корреляционной геометрии"

Речь здесь пойдет о некотором продолжении известного в социальной науке метода описания взаимосвязи (корреляции) между различными факторами общественной жизни. Этот метод позволяет увидеть силу (или плотность) связи между разными явлениями и сторонами жизни, что открывает определенные возможности оптимизации воздействия на социальные процессы.

Вообще говоря, существует множество способов количественного описания разнообразных социальных процессов, в том числе - процессов, относящихся к ценностной сфере общества. Многие из них могут быть упорядочены, выстроены в определенную последовательность, так что каждый последующий представляет собой более сложный инструмент анализа и открывает возможность более глубокого проникновения в социальную реальность, чем предыдущие. Весь этот инструментальный ряд можно разбить на две части, или два базовых формата анализа, которые будут обозначены здесь как «статический» и «динамический». Чаще всего в качестве результатов социологических исследований мы имеем дело с обобщенной количественной информацией о различных явлениях и отношениях в социальной среде (см., например: [1], [7]). Такой формат знаний и будем относить к «статическому» (далее также - «С-формат»).

В рамках этого формата обнаруживаются некие пропорции между различными социальными фактами и явлениями, открывающие возможность более полного и глубокого, по сравнению с обыденным, понимания социальной реальности. Конкретнее говоря, речь идет о таких объектах, как социальные группы (классы, сословия, страты, категории и т. п.), а также признаки , присущие этим группам в большей или меньшей степени. Например: «Социал-консерваторы мечтают о традиционной России - могучем государ- стве, державе с твердой, жесткой властью, которая способна обеспечить социальную справедливость… Либералы, напротив, ориентированы скорее на весьма ограниченную роль государства, снижение его влияния на бизнес и гражданские институты, формирование правового общества, в котором выше всего ценились бы демократические права и свободы личности» [1, с. 18]. Как видим, одной социальной группе (социал-консерваторам) присущи одни признаки, а другой (либералам) – иные.

В отличие от С-формата, в котором обстоятельно описываются социальные объекты в сочетании с присущими им признаками , в рамках динамического формата (далее также – «Д-формат») рассматриваются социальные процессы и отношения (сочетания, корреляции) между ними. Соответственно, различаются и результаты, получаемые в ходе использования того и другого исследовательского формата. Упрощенно говоря, С-формат дает нам такие знания, в которых содержатся ответы на вопросы «что, где, когда», в то время как Д-формат, в итоге, позволяет получить ответы на вопросы «почему», «с какой интенсивностью», «насколько вероятно» и т. п. Такие ответы затрагивают более глубокие и сложные пласты социальной реальности и даются исследователям труднее. Но зато они, пожалуй, более перспективны в прикладном отношении.

Сказанное не означает, что С-формат вообще не позволяет получить ответы на вопрос «почему». Причинность (каузальность) так или иначе затрагивается в пределах и того, и другого формата. Но в исследованиях С-формата динамические, причинно-следственные зависимости выражены существенно слабее, не столь конкретным и точным образом. Они представлены обычно не в цифровой форме, а в так называемых «кванторных выражениях», («в ряде случаев», и «как правило», «довольно часто» и т. п.), включая слова с «порядковым» содержанием типа: больше – меньше, чаще – реже, выше – ниже и т. п. Приведем некоторые примеры.

«Из полученных данных отчетливо видно, что чем выше материальное положение и социальный статус граждан, тем сильнее запрос на политические права и свободы. И, соответственно, наоборот» [1, с. 19]. Как видим, причинность (каузальность) здесь определенным образом представлена, но это выполнено не в числе, а в слове, т.е. в «кванторном выражении»: «чем выше… тем сильнее». Аналогично дело обстоит в следующем суждении. «На протяжении последних семнадцати лет приоритетной целью молодых людей остается семейное счастье. Однако если в 1977 г. на эту цель ориентировались 69,73 % респондентов, в 2009 г. – 65 %, то в 2014 г. – только 57,47 %. Снижение показателя, как нам представляется, является прежде всего следствием влияния глобальных тенденций, выражающихся в утверждении пре-фигуративной формы воспроизводства культуры…» [7, с. 3]. В данном случае «число», конечно, присутствует (в виде процентов), но не в самом каузальном выводе, а на предварительном, подготовительном этапе. А в заключительной, ключевой фразе – все те же «кванторные» и, по необходимости, осторожные выражения: «снижение показателя, как нам представляется , является прежде всего следствием влияния…».

Таким образом, можно утверждать, что в рамках статического формата реализуются некоторые начала динамического формата, так сказать, элементы Д-формата в зародыше. Хотя несмотря на указанную ограниченность результатов, получаемых в исследованиях С-формата, они по-своему интересны и ценны. И при совместном использовании в комплексе с результатами Д-формата способны дополнять и корректировать их, обеспечивая необходимый прикладной эффект. Но ниже мы сосредоточим свое внимание только на динамическом формате исследований ценностных ориентаций современных россиян. На этом уровне анализа ценностного мира выявляется содержание более глубоких и практически значимых его пластов, так что получаемые данные становятся непосредственной основой для построения стратегии преобразования социума.

Д-формат, так же как и С-формат, включает в себя ряд последовательно усложняющихся методов, причем каждый следующий дает возможность получить более глубокое знание об объекте исследования, обеспечивающее ему солидную «добавленную стоимость» в теоретическом и практическом отношении. В рамках Д-формата обнаруживаются новые возможные рычаги влияния на мир ценностей и социальные процессы в целом, определяется эффективность различных средств воздействия на целевые объекты, что очень важно при построении стратегии и тактики управления социальными процессами. При этом глубина и полнота анализа социума зависит от формы, или комбинации, корреляционных связей, задействованных в этом процессе. Таких форм несколько.

Самая простая – это парная корреляция , наиболее часто используемая в практике социологического анализа. Она позволяет вычислить направление и плотность связи между двумя социальными явлениями или факторами. Например, это может быть связь между такими факторами, как «наличие сбережений у населения» и «чувство свободы» корреляция (R = +0,57), или между фактором «бедность» и «чувством свободы» (R = -0,5). (Для расчета корреляции здесь использованы две таблицы и один график из: [2, 23], [3, 76, 83]). В первом случае показатель корреляции положительный и достаточно высокий, а во втором – отрицательный и тоже вполне существенный, если учесть, что область значений корреляции R лежит в пределах от -1 до +1.

К сказанному нужно добавить следующее. Одного только «корреляционного» момента для понимания всей картины взаимосвязей и взаимодействий между различными факторами недостаточно. Показатели корреляции, сами по себе, еще не раскрывают так называемого «каузального» момента, т.е. причинно-следственных связей между коррелирующими факторами. А между тем каузальные характеристики, скрытые за корреляционными показателями, весьма интересны в теоретическом отношении и полезны в практическом плане. И они тоже поддаются исчислению, но это вопрос, требующий отдельного, специального рассмотрения (см. по этому поводу [4], [5]).

Следующая форма – это корреляционные узлы . На этой стадии анализа производится вычисление корреляций специально выделенного социальноценностного элемента (обозначим его как «целевой объект» ЦО) с целым рядом факторов, оказывающих влияние на ЦО. В итоге определяется иерархия потенциально значимых факторов влияния на целевые объекты, что позволяет выстроить приоритеты деятельности, оптимально распределить трудовые усилия и ресурсы и т. д. Вот, к примеру, полученная на основе корреляционного анализа и представленная в схеме картина вероятного влияния на целевой объект «социальная инициативность населения» трех инструментальных факторов: «наличие сбережений», «фактор бедности», «политические возможности» (Расчеты выполнены на основании трех таблиц и одного графика из: [3, c. 46, 67, 76, 83]).

-0,48

Наличие сбережений

-0,27 +0,86

Бедность

Полит. возможности

Рис. 1. Корреляция фактора «социальная инициативность» с тремя другими социально-ценностными факторами.

Заметим, что каждый корреляционный показатель является, по существу, сочетанием двух параметров – модульного и знакового. Хотя на практике они всегда представлены неразрывно друг от друга (в приведенном выше случае, например: R 1 = -0,48, R 2 = -0,27, R 3 = +0,86), есть основание рассматривать их по отдельности: модульная составляющая для R 2 равна 0,27, а знаковая «-» (знак обратной зависимости), для R 3 , соответственно: 0,86 и «+». Такое раздельное рассмотрение параметров целесообразно, поскольку они имеют разный смысл и значение в практическом приложении. Например, модульный параметр может означать интенсивность , с которой определенный фактор влияет на целевой объект ЦО, а знаковый (если учитывать сразу несколько факторов влияния на ЦО в рамках корреляционного узла) покажет меру сбалансированности влияния на ЦО. По-видимому, если все факторы влияния имеют один и тот же знак, т.е. однонаправлены, это менее удачные в практическом плане условия, чем когда факторы разнознаковые. В последнем случае в руках действующего лица сразу два рычага влияния на целевой объект – «плюсовой» и «минусовой», «содействующий» и «противодействующий», что намного облегчает выполнение задач регуляции.

Интересно, что сбалансированность (знаковый показатель), подобно интенсивности (модульный показатель), может быть строго количественно определена. Для этого нужно сопоставить «левый» и «правый», т.е. разнознаковые, рычаги влияния. Например, в приведенном выше случае, исходя из того, что интенсивность «позитивного» потенциала влияния на целевой объект равна 0,86, а «негативного» 0,48+0,27 = 0,75, соотношение между ними, или знаковый потенциал (sign potential) Psn = 0,75:0,86 = 0,87. Это весьма значимый потенциал, если учитывать, что вообще область значений Psn лежит в пределах от нуля до единицы [0…1].

Прикладное значение узловой корреляции состоит в том, что содержащиеся в ней данные полезно использовать, например, для определения сравнительной значимости факторов влияния на целевые объекты, выстраивания приоритетов в управленческой деятельности, распределения трудовых усилий и ресурсов и т. д. Но, конечно, следует помнить, что при всей значимости корреляционных показателей, они все же недостаточны в практическом отношении без выявления каузальной составляющей всех корреляций. Именно знание причин дает в руки действующего субъекта достаточно мощное средство воздействия на целевой объект.

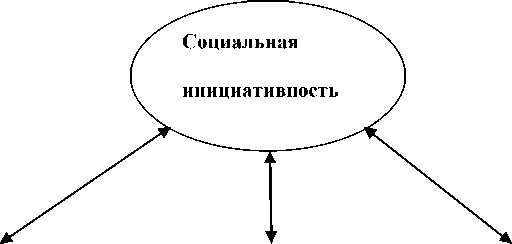

Далее рассмотрим такую форму соотношения и взаимодействия факторов, как замкнутая корреляционная фигура . В этом случае мы имеем дело с различными n-угольниками, угловые точки которых отображают собой некоторые социально-ценностные факторы, а стороны и диагонали – все возможные корреляции между ними. Приведем здесь в качестве примера корреляционный четырехугольник. В данном примере количественно отражена плотность связи между четырьмя факторами, которые сокращенно можно обозначить как: интерес к политике (F 1 ), влияние на политические процессы (F 2 ), наличие сбережений (F 3 ), готовность более активно участвовать в политике (F 4 ).

Рис. 3. Корреляционный четырехугольник, представляющий количественные соотношения четырех социально-ценностных факторов.

(Расчеты выполнены на основании таблиц из: [2, с. 23], [3, с. 46, 67]).

Применяя подход, использованный выше по отношению к предшествующей фигуре – корреляционному узлу, вычислим сравнительные корреляционные потенциалы каждого из четырех приведенных факторов, имея в виду два аспекта – модульный и знаковый. Тогда для фактора F 1 получаем: модульный потенциал Р md = 0,63+0,46+0,61= 1,7, знаковый потенциал Р sn = 0,46: (0,63 + 0,61) = 0,46 : 1,23 = 0,37. Аналогично, для фактора F 2 имеем: Р md = 1,68, Р sn = 0,45; для фактора F 3 – Р md = 1,47, Р sn = 0 (поскольку все корреляции однознаковые); для фактора F 4 – Р md = 1,67, Р sn = 0,41. Общая картина такова.

Таблица 1

Корреляционные потенциалы четырех факторов

( интерес к политике, влияние на политические процессы, наличие сбережений, готовность более активно участвовать в политике )

|

№ |

Факторы |

Модульный потенциал Р md |

Ранг фактора R ng1 |

Знаковый потенциал Р sn |

Ранг фактора R ng2 |

Суммарный ранг R 3 |

|

1 |

Интерес к политике |

1,7 |

1 |

0,37 |

3 |

4 /2 |

|

2 |

Влияние на поли тические процессы |

1,68 |

2 |

0,45 |

1 |

3 /1 |

|

3 |

Наличие сбережений |

1,47 |

4 |

0 |

4 |

8 /4 |

|

4 |

Готовность более активно участвовать в политике |

1,67 |

3 |

0,41 |

2 |

5 /3 |

Так выглядят потенциалы каждого фактора в приведенном выше четырехугольнике, выраженные с помощью суммы соответствующих корреляций. Естественно, при увеличении числа сторон корреляционного n-угольника суммы будут приобретать совершенно иной масштаб. Поэтому для сопоставимости корреляционных потенциалов, рассчитанных для различных n-угольников, целесообразно определять эти потенциалы не как суммы, а как среднее арифметическое корреляций соответствующих факторов. Отметим двойственное значение потенциала Pmd (F): с одной стороны, он может означать меру влияния выделенного фактора на группу соотнесенных с ним факторов внутри некоторой корреляционной фигуры, а с другой – напротив, ме- ру влияния этой группы на отдельный фактор (целевой объект) из той же фигуры.

Справедливости ради, следует заметить, что корреляционный потенциал некоторого фактора F – как в модульном P md (F), так и в знаковом P sn (F) выражении – величина достаточно условная, предварительная. Как уже говорилось выше, корреляция между различными факторами, сама по себе, еще не дает конкретного представления о том, какой из них является причиной, а какой следствием, или о том, как распределена «причинность» (каузальность) между коррелятами. А это очень важный, по существу, ключевой вопрос, если иметь в виду задачу сознательного, целенаправленного влияния на те или иные социальные объекты. И каузальность, ее характеристики вполне могут быть выявлены и вычислены не только эмпирически, экспериментально, но и теоретическим способом – на основе ранее накопленного эмпирикосоциологического материала, имеющего подходящие для анализа содержание и структуру.

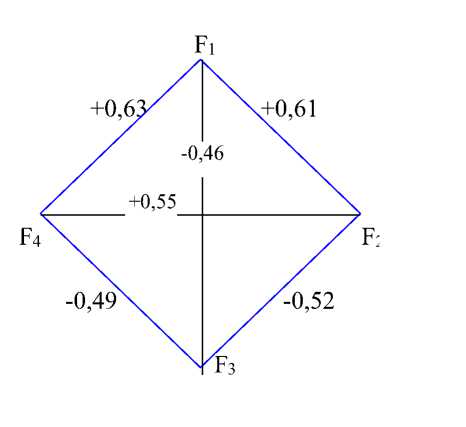

На завершающей стадии анализа мы выходим на уровень «корреляционных сетей». Благодаря этому оказывается возможным представить более или менее обширные (все зависит от потребностей и желания социального заказчика) участки ценностного мира социума (или другой его области). В этом случае многочисленные «узлы» сети, т.е. конкретные ценностные элементы, так или иначе связаны со всеми другими, причем эти связи количественно выражены, что очень важно для обоснованного выстраивания стратегии социального действия. Так, в случае взаимной корреляции семи различных факторов их взаимосвязи можно представить следующим образом.

Рис. 3. Семифакторная корреляционная модель (фрагмент сети)

Каждый узел, или угловая точка на представленной фигуре, обозначает определенный социально-ценностный фактор: F 1 – возможность влиять на политическую жизнь, F 2 – готовность более активно участвовать в политике, F 3 – социальная инициативность населения , F 4 – интерес к политике, F 5 – удачность/неудачность уходящего года, F 6 – наличие сбережений , F 7 – масштаб бедности .

Корреляционные показатели по всем семи факторам представлены в следующей таблице.

Таблица 2 Показатели корреляции между семью различными социальными факторами

|

Факторы |

1.Вли -яние |

2.Гото-вность |

3 .Ини-циативн. |

4.Инте-рес |

5.Удач. год |

6.Сбе-режен |

7.Бед-ность |

|

1. Влияние |

- |

+0,55 |

+0,86 |

+0,61 |

-0,71 |

-0,52 |

-0,58 |

|

2. Готовность |

+0,55 |

- |

+0,92 |

+0,63 |

-0,84 |

-0,49 |

-0,1 |

|

3. Иници-ативн. |

+0,86 |

+0,92 |

- |

+0,79 |

-0,57 |

-0,48 |

-0,27 |

|

4. Интерес |

+0,61 |

+0,63 |

+0,79 |

- |

-0,41 |

-0,49 |

-0,09 |

|

5. Удачный год |

-0,71 |

-0,84 |

-0,57 |

-0,41 |

- |

+0,38 |

-0,11 |

|

6. Сбережения |

-0,52 |

-0,49 |

-0,48 |

-0,49 |

+0,38 |

- |

-0,78 |

|

7. Бедность |

-0,58 |

-0,1 |

-0,27 |

-0,09 |

-0,11 |

-0,78 |

- |

7-факторная модель включает в себя 35 различных корреляций. Каждая из них специфична, поскольку характеризуется особым сочетанием трех признаков: 1) интенсивность корреляции (от -1 до +1), 2) ее знак («+» или «-»), 3) распределение каузальности (причинно-следственная связь между факторами). Третье мы пока оставляем в стороне, а на первые два признака попробуем опираться при выработке стратегии воздействия на ценностные процессы социума.

При внимательном взгляде на приведенную таблицу нельзя не увидеть отчетливо проявившиеся в ней закономерности, имеющие определенное значение в прикладном отношении. Прежде всего, обратим внимание на знаковую составляющую. Табличная зона от первой до четвертой позиции (по го- ризонтали и вертикали) отмечена знаком «плюс», т.е. содержит только позитивные показатели корреляции (12 показателей, зеленый цвет). В то время как зона, расположенная в координатах 1-4 по горизонтали и 5-7 по вертикали, содержит только отрицательные показатели корреляции (тоже 12 показателей, синий цвет). То же самое – в отношении табличного фрагмента с координатами 5-7 по горизонтали и 1-4 по вертикали (12 показателей, синий цвет). Что это означает?

Позитивные корреляции в данном случае объясняются, по-видимому, двумя обстоятельствами. Во-первых, эти корреляции, по существу, являются отношениями между «родственными» факторами. Они преимущественно «психологичны» по своему характеру. Напомним в связи с этим соответствующие вопросы (темы) анкет: «Готовы ли Вы лично более активно участвовать в политике?», «Какой принцип отношений между государством и его гражданами Вы бы лично поддержали?», «Насколько Вы в целом интересуетесь политикой?», «Могут ли такие люди, как Вы, влиять на принятие решений в своем регионе, городе, районе?». Обратим внимание на ключевые слова в четырех темах: « готовы ли Вы», « Вы бы лично поддержали ?», «насколько интересуетесь ?», «можете ли влиять ?». Во-вторых (и это главное), позитивное значение корреляций объясняется близостью задействованных в них факторов по заключенному в них социально-ценностному содержанию. Так, интерес к политике , по-видимому, и должен был бы позитивно влиять на социальную инициативность граждан, их готовность более активно участвовать в политической жизни и возможность влиять на принятие решений у себя в регионе.

Что касается другой отмеченной нами табличной зоны – той, которая характеризуется негативным типом корреляций («обратные» корреляции), то здесь положение несколько иное. Речь идет о 12 негативных корреляциях, связанных с факторами «бедность», «сбережения», «удачный минувший год». Отметим, что эти три фактора по своей социальной природе отличны от выше рассмотренных четырех. Если «позитивно окрашенная» четверка связана скорее с психологическими аспектами социальных явлений, то в только что перечисленных трех факторах представлено некоторое «объективное положение дел», в данном случае – материально-экономическое положение населения. И, таким образом, в двенадцати обсуждаемых негативных корреляционных показателях как бы «скрещиваются» различные по своей социальной природе, так сказать, «разномодусные» факторы (подробнее о модусах как своеобразных режимах, в которых осуществляются социальные отношения и взаимодействия, см.: [6, c. 70-94]). Но дело не только и не столько в этом.

Дело все-таки в реальном количественном соотношении – в качестве взаимовлияющих социальных факторов – с одной стороны, четырех психологических, «ценностных» по своей природе, и с другой – трех материальноэкономических, в известном смысле, «объективных» факторов. И, как показано в таблице, в нашем случае все корреляции, рассчитанные на «пересечении» двух указанных групп факторов, оказываются отрицательными. Иногда это не очень согласуется с нашей интуицией. Так, например, и фактор бедности F бд , и фактор наличия сбережений F сб – при всей своей противоположности – одинаково негативно связаны с фактором «возможность политического влияния » F вл (соответствующие корреляционные потенциалы таковы: Р

(F бд , F вл ) = -0,58, Р (F сб , F вл ) = -0,52). И такая ситуация вполне естественна, т.е. она не выпадает за рамки рационального.

Интересны в прикладном отношении представленные в таблице значения корреляционных потенциалов каждого фактора P (F x ) и, соответственно, ранговые места факторов R ng (F x ). Как видим, все факторы выстроены в таблице в соответствии со своими корреляционными потенциалами (в модульном и знаковом их значениях – Р md и Р sn ) и полученными на этом основании рангами. При этом высшие ранги заняли факторы социальнопсихологического плана, а низшие – факторы материально-экономического содержания. Что это может означать в практическом плане? Учитывая тесную связь корреляционного потенциала каждого фактора с возможностью его регуляции со стороны определенной группы факторов, входящих в некоторый сегмент корреляционной сети, логично предположить, что фактор «возможность влияния на принятие решений» (Р md = 0,64 и Р sn = 0,90, суммарный ранг R ng =1), а также близкие к нему факторы, характеризуются наибольшей «чувствительностью» к регулирующим воздействиям со стороны группы факторов из данного сегмента сети. Соответственно, фактор «бедность» (Р md = 0,32 и Р sn = 0, R ng = 7) и близкие к нему факторы, напротив, наиболее трудно поддаются таким воздействиям, являются достаточно ригидными.

На основе данных, содержащихся в таблице 2, есть возможность вычислить сравнительное значение, или корреляционный потенциал, каждого из семи взаимосвязанных факторов. Причем рассчитать этот потенциал уже в трех аспектах (в отличие от того, что было сделано выше при анализе корреляционных узлов). Здесь мы дополняем модульный (Рmd) и знаковый (Рsn) по- тенциалы еще одним – балансовым потенциалом (Рbl). Вернемся еще раз к двум первым показателям и дополним их смысловое содержание. Рmd – модульная сумма, или модульный потенциал – обозначает масштаб, или границы, «силового поля» взаимовлияний в группе факторов F1, 2…n, сосредоточенное вокруг данного фактора Fх. Рsn – знаковый потенциал – показывает знаковую «полноту», или соотношение разнонаправленных влияний (содействий и противодействий), относящихся к данному фактору Fх, входящему в группу F1, 2…n. Что касается третьего показателя Рbl, то он представляет собой обычную сумму корреляционных показателей, или итоговый баланс корреляций, связанных с данным фактором Fх, входящим в группу факторов F1, 2…n.

Три основных параметра, или три потенциала – Р md , Р sn , Р bl , каждого из семи указанных выше факторов, вместе с соответствующими рангами R ng1 , R ng2 , R ng3 и суммарным рангом R sm , представлены в следующей таблице.

Таблица 3

Три основных параметра семи факторов – их модульный, знаковый и балансовый потенциалы

|

Факторы |

Р md |

R ng1 |

Р sn |

R ng2 |

Р bl |

R ng3 |

R sm |

|

Влияние |

3,83 |

2 |

0,9 |

1 |

+0,21 |

4 |

7/ 2 |

|

Готовность |

3,53 |

3 |

0,68 |

2 |

+0,67 |

3 |

8/ 3 |

|

Инициативн. |

3,89 |

1 |

0,51 |

3 |

+1,25 |

1 |

5/ 1 |

|

Интерес |

3,02 |

5-6 |

0,49 |

4 |

+1,04 |

2 |

11,5/ 4 |

|

Удачн. год |

3,02 |

5-6 |

0,14 |

5 |

-2,26 |

6 |

16,5/ 5 |

|

Сбережения |

3,14 |

4 |

0,13 |

6 |

-2,38 |

7 |

17/ 6 |

|

Бедность |

1,93 |

7 |

0 |

7 |

-1,93 |

5 |

19/ 7 |

Все три разновидности потенциалов определенным образом взаимосвязаны. Третий из них Р bl выступает, в некотором смысле, результирующим по отношению к первым двум Р md и Р sn . Не случайно расчеты показывают, что потенциал Р bl очень тесно коррелирует с определенной комбинацией двух первых потенциалов Р md и Р sn . Показатель корреляции практически равен 1 (предельная величина плотности связи).

Таблица 4 Корреляция балансового потенциала Рbl с комбинацией модульного и знакового потенциалов Рmd и Рsn

|

Иниц |

Влиян |

Готов |

Сбер |

Интер |

Уд. год |

Бедн |

|

|

→P md * (1-P sn ) |

+1,91 |

+0,38 |

+1,13 |

-2,73 |

+1,54 |

-2,60 |

-1,93 |

|

P bl |

+1,25 |

+0,21 |

+0,67 |

-2,38 |

+1,04 |

-2,26 |

-1,93 |

R (Р bl , (Р md *(1 - Р sn )) ≈1,0.

Отметим, что каждый из трех указанных потенциалов, а также все они, взятые в различных сочетаниях, имеют определенное прикладное значение, т.е. могут быть использованы на практике при построении стратегии действий, направленных на оптимизацию социальных процессов.

Если ставить перед собой задачу достаточно полного и эффективного использования корреляционно-сетевого подхода, то следует предварительно перейти от корреляционных связей между факторами к собственно каузальным (см. об этом [4], [5]), а также определиться с закономерностями каузаль- ной сети. Именно опора на эти закономерности дает возможность существенно оптимизировать стратегию воздействия на необходимые социальные процессы и явления. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Список литературы Ценностный мир современных россиян в контексте "корреляционной геометрии"

- Горшков М.К. «Русская мечта» в зеркале социологии. Гуманитарий Юга России. №2. 2012.

- Общественное мнение - 2014. Ежегодник. М., 2015.

- Общественное мнение - 2015. Ежегодник. М., 2016.

- Радовель М.Р. Корреляционно-каузальное описание социума: от слова к числу // Материалы Первого Южно-российского философского конгресса «Философские школы, стратегии развития и вызовы будущего». Ростов-на-Дону, 2016.

- Радовель М.Р. Перспективные возможности воздействия на ценностную сферу социума: корреляционно-каузальный подход // Материалы Круглого стола «Стратегия развития страны и консолидация российского общества». Москва, 29 июня 2016 г.

- Радовель М.Р. Теория коммуникативно-диалоговых отношений. Ростов-на-Дону, 2010.

- Ушамирский А.Э. Эволюция жизненных целей молодежи в российских регионах // Общество: социология, психология, педагогика. №6, 2015.