Ценные характеристики в аспекте определения предмета охраны объектов культурного наследия деревянного зодчества

Автор: Яндовская Анастасия Викторовна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы архитектуры и реставрации

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Деревянное зодчество является непередаваемым наследием, которое олицетворяет культурные и исторические ценности. В данной статье рассматриваются историческая, культурная и архитектурная значимость деревянных сооружений, ценные характеристики объектов культурного наследия деревянного зодчества, которые составляют их предмет охраны. Целью исследования является выявление и анализ основных критериев, определяющих ценность и значимость таких объектов, а также обоснование необходимости их охраны, комплексный анализ и систематизация ценных характеристик объектов культурного наследия. Методы исследования включают анализ научной литературы, законодательных актов, а также проведение экспертных оценок. В результате исследования определены следующие ценные характеристики деревянного зодчества: архитектурные особенности, конструктивные решения, уникальные элементы декора, материалы и технологии, историческая и культурная среда, связанная с объектом. Каждая из этих характеристик имеет свое значение и способствует формированию предмета охраны объекта культурного наследия. Результаты исследования позволяют установить, что эти ценные характеристики являются основными критериями для определения предмета охраны деревянного зодчества. Понимание и осознание их значимости позволяют разработать эффективную стратегию охраны и сохранения этих объектов

Деревянное зодчество, предмет охраны, архитектурное наследие, ценные характеристики, объект культурного наследия

Короткий адрес: https://sciup.org/14131868

IDR: 14131868 | УДК: 72.03 | DOI: 10.24412/3034-4557-2024-2-60-84

Текст научной статьи Ценные характеристики в аспекте определения предмета охраны объектов культурного наследия деревянного зодчества

Культурное наследие деревянного зодчества является одним из самых ценных и уникальных достояний нашей страны. Сотни лет непрерывного развития традиций деревянного строительства привели к созданию неповторимых архитектурных памятников, которые представляют огромную историческую, культурную и эстетическую ценность.

Ценные характеристики объектов культурного наследия деревянного зодчества сформировались на протяжении веков и являются основой их предмета охраны. Эти характеристики отражают глубину художественного и инженерного мастерства, качество строительных материалов и методов конструкции, а также образец культурной традиции, присущей определенному региону или народности.

Одной из первостепенных характеристик объектов деревянного зодчества является их архитектурная ценность. Уникальные формы и пропорции зданий, характерные декоративные элементы, изящность и гармоничность конструкции — все это делает эти объекты неповторимыми и привлекательными для исследования и сохранения.

Важной характеристикой объектов культурного наследия является их историческая ценность. Каждый такой объект воплощает в себе историческую память о прошлых эпохах и народах, сложившихся жизненных образах и традициях. Архитектурные памятники деревянного зодчества становятся своеобразными историческими свидетельствами и источниками информации о минувших временах.

Кроме того, объекты культурного наследия деревянного зодчества обладают высокой социальной ценностью. Они являются символом национальной идентичности и гордости, способными создавать уникальную атмосферу и привлекать интересующихся людей со всего мира. Сохранение и восстановление этих объектов не только сохраняет историческую культуру страны, но и содействует развитию туристической индустрии и экономики регионов.

Ценные характеристики объектов культурного наследия деревянного зодчества составляют его предмет охраны и сформировались на основе их архитектурной, исторической и социальной ценности. Понимание и сохранение этих характеристик играют ключевую роль в охране исторического наследия и обеспечении его передачи будущим поколениям.

Правовое закрепление положений по определению предмета охраны объекта культурного наследия имеется в следующих документах: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; приказ Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14.06.2022 № 204 «Об утверждении Инструкции по утверждению предмета охраны объектов культурного наследия»; письмо Минкультуры России от 28.02.2017 № 49-01.1-39-НМ о направлении методических рекомендаций по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места; письмо Минкультуры России от 11.04. 2017 № 106-01.1-39-ОР «О возможности изменения ранее установленных предметов охраны объектов культурного наследия», в также в международных документах: Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест, Венеция,1964; Международная хартия по охране исторических городов, 1987; Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия» (Заключена в г. Париже 16.11.1972); Специальная международная декларация «Nara Document on Authenticity» («Нарский документ о подлинности»), Нара (Япония), 1994.

Имеются выработанные методические рекомендации: материалы Государственного контракта на разработку и согласование Предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (Книга 1 «Материалы по обоснованию и применению Предмета охраны». Книга 2. «Методические указания по определению Предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения»). ООО ПФ «Градо». Москва. 2011 год. Заказчик «Комитет по охране культурного наследия г. Москвы» (Москомнаследие); Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной и техникоэкономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке подготовки их к приватизации. СПб.: ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга», 1997.

К теме определения характеристик и особенностей памятников обращались реставраторы, эксперты, ученые: Гришин С.Ф., Душкина Н.О., Кондратьева С.В., Чесноков Г.А., Кондратьев Д.Р., Пруцын О.И., Рымашевский Б., Борусевич В., Подъяпольский С.С., Михайлов А.В., Славина Т.А., Семенцов С.В., Красовский М., Ащепков Е.А. [Гришин 2003; Душкина 2009; Кондратьева, Чесноков, Кондратьев 2018; Пруцын 1996; Пруцын, Рымашевский, Борусевич 1990; Подъяпольский 2006; Михайлов 2023; Михайлов 2019; Михайлов 2017; Славина 1997; Семенцов, Михайлов 2017; Красовский 2002; Ащепков 1950].

Исторический обзор развития деревянного зодчества в России

Деревянное зодчество в России имеет богатую и долгую историю, которая началась еще в древности. Использование дерева в строительстве было одним из основных способов создания архитектурных сооружений в течение многих веков.

Первые деревянные поселения в России появились задолго до прихода христианства. Среди них были деревянные крепости, храмы, дома и другие сооружения. Важным моментом в развитии деревянного зодчества было принятие христианства в России в IX веке. Это привело к строительству множества каменных храмов, однако деревянные постройки оставались популярными и продолжали создаваться.

В период с XVII по XIX век деревянное зодчество в России достигло своего расцвета. В этот период было построено множество значимых сооружений, включая деревянные храмы, деревянные усадьбы, здания общественного назначения, мосты и мельницы. Эти сооружения отличались уникальным стилем и архитектурными особенностями, которые отражали творчество и мастерство русских зодчих.

Однако с развитием городов и введением новых строительных технологий, деревянное зодчество постепенно уступило место строительству из других материалов, таких как камень и кирпич. В XX веке, современные технологии и изменение архитектурных предпочтений привели к тому, что деревянные постройки стали реже встречаться в городах.

Тем не менее, деревянное зодчество в России продолжает существовать и развиваться в сельских районах и некоторых регионах. Многие деревянные сооружения стали объектами культурного наследия и представляют историческую и культурную ценность для нации.

Ценные характеристики объекта культурного наследия деревянного зодчества в России, составляющие его предмет охраны, включают уникальную архитектуру, традиционные конструктивные особенности, декоративные элементы и культурное значение. Эти характеристики отражают историю и традиции русского народа, их мастерство и творчество в создании деревянных сооружений.

Существующие методы и подходы к определению ценности объектов культурного наследия

При схематичном подходе к структурированию историко-культурной ценности объекта культурного наследия к компонентам нематериальных характеристик, относятся:

-

I. Историческая ценность (утверждение исторической правдивости), в том числе мемориальная ценность (документированная или широко известная (в ряде случаев – легендарная) связь объекта с историческими событиями или личностями, бытом, культурным контекстом и т.п.)

Критерии исторической ценности:

̶ историческая достоверность, правдивость;

̶ историческая значимость архитектурных элементов.

Критерии мемориальной ценности:

-

̶ причастность здания к историческому событию;

̶ место архитектурного сооружения, связанное с историческим событием;

̶ место и среда, ценимые действием, вошедшим в историю общества.

-

II. Градостроительная ценность (исторические градостроительные факторы, связь исторической планировочной структуры с архитектурным решением).

Критерии градостроительной ценности:

̶ исторически ценная планировочная схема;

̶ сомасштабные пропорциональные архитектурно-пространственные композиции в системе исторического города;

̶ значение древнего сооружения в сохранении исторически сложившейся среды (архитектурная композиция, художественный колорит);

̶ силуэт панорамы города, масштабные сочетания разностилевых и разновременных строений.

-

III. Архитектурно-эстетическая ценность (раскрытие и подтверждение архитектурно-эстетического образа).

Критерии архитектурно-эстетической ценности включают:

̶ период строительства;

̶ принадлежность к стилевой архитектурной эпохе (определенному архитектурному стилю);

̶ место и значимость в мировой и отечественной архитектуре;

̶ особые архитектурно-строительные конструкции;

̶ особые архитектурно-художественные элементы.

-

IV. Эмоционально - художественная ценность (восприятие эмоциональнохудожественного воздействия).

Критерии эмоционально-художественной ценности:

̶ эмоциональное воздействие объекта древней архитектуры на человека;

̶ скульптурные декоративные средства художественного воздействия;

̶ полихромное решение объекта;

̶ декоративное решение объекта.

-

V. Научно-реставрационная ценность (ценные послойные реставрации и рекомендации к научной реставрации).

Критерии научно-реставрационной ценности:

̶ система наслоений архитектурных форм;

̶ изменение первоначального вида памятника;

̶ реставрационные периоды на памятнике;

̶ значимость, ценность и отрицательность проведенных реставраций.

-

VI. Функциональная ценность (наделение конечных реставраций современными функциями).

Критерии функциональной ценности:

̶ первоначально заданные функции зданий;

̶ возможность выполнения зданием современных функций;

̶ целесообразность функционального действия;

̶ памятник как объект назначения под различные функциональные цели.

Определение понятия "ценность" и ее роль в исследовании объектов культурного наследия

Ценность в контексте объектов культурного наследия относится к их уникальным и значимым характеристикам, которые делают их особенными и ценными для общества. Она определяется на основе различных факторов, включая историческую, архитектурную, культурную, уникальность и экономическую ценность объекта.

Роль ценности в исследовании объектов культурного наследия заключается в определении и оценке значимости этих объектов для сохранения и передачи культурного наследия будущим поколениям. Ценность помогает исследователям и охранителям определить, какие объекты заслуживают особого внимания и охраны, а также какие аспекты этих объектов следует подчеркнуть при разработке мер по сохранению и популяризации.

В случае деревянного зодчества в России, ценные характеристики объектов могут включать их роль в истории и культуре, архитектурные особенности, связанные с региональными традициями и стилями, уникальность дизайна и конструкции, а также их вклад в развитие деревянного зодчества на территории Российской Федерации. Определение и анализ этих ценных характеристик помогает понять и оценить историческую и культурную ценность деревянного зодчества, а также разработать эффективные стратегии охраны и популяризации этих объектов.

Постановка критериев и методов определения ценности объектов культурного наследия деревянного зодчества

Постановка критериев и методов определения ценности объектов культурного наследия деревянного зодчества в России может быть следующей:

-

1. Критерий исторической ценности:

-

• Изучение и анализ исторических документов, архивных материалов

и литературы, связанных с объектом.

-

• Оценка исторической роли и значимости объекта в контексте

деревянного зодчества в России.

-

• Исследование связей объекта с историческими событиями,

-

2. Критерий архитектурной ценности:

культурой и обществом.

-

• Изучение архитектурных стилей, технических особенностей

и уникальности проекта объекта.

-

• Оценка влияния объекта на развитие деревянного зодчества

в России.

-

• Сравнение объекта с другими архитектурными

-

3. Критерий культурной ценности:

достопримечательностями и определение его особенных характеристик.

-

• Изучение социокультурного контекста, обычаев, ритуалов

и традиций, связанных с объектом.

-

• Оценка влияния объекта на культуру и идентичность региона

или народа.

-

• Определение важности объекта для сохранения и передачи

-

4. Критерий уникальности и редкости:

культурного наследия.

-

• Анализ степени сохранности объекта и его уникальных

характеристик.

-

• Оценка отсутствия альтернативных аналогов объекта.

-

• Определение угроз исчезновения и потенциала для редких

-

5. Критерий экономической ценности:

и уникальных объектов.

-

• Оценка привлекательности объекта для туристов и его потенциала

для развития туристической инфраструктуры.

-

• Изучение экономического влияния объекта на регион и его значение

для развития местной экономики.

Для определения ценности объектов деревянного зодчества в России можно использовать комбинацию указанных критериев и методов, проводя исследования, анализируя источники и проводя сравнительные аналитические работы.

В состав предмета охраны должны быть включены основные материальные особенности объектов недвижимого имущества, которые при их наличии могут отражать их ценностную структуру как объектов наследия и, в случае признания экспертами их ценности должны подлежать обязательному сохранению в качестве составляющих предмет охраны объекта культурного наследия.

Ценные характеристики объекта культурного наследия, составляющие его предмет охраны: деревянное зодчество, на примере Ольхонского района Иркутской области в сравнение с Архангельской областью

Крестьянский дом — это один из ключевых и сложных элементов традиционной культуры. Жилые сооружения представляют собой обширный комплекс, который связан с множеством аспектов жизни человека: природными условиями, доминирующими занятиями и направлением хозяйства, имущественными и классовыми отношениями, семейной структурой, обычаями, традициями, эстетическим восприятием и духовными убеждениями, а также мастерством строителей-плотников. Все эти факторы в некоторой мере влияют на тип, размеры, интерьер и декоративное оформление жилища.

Далее будут представлена и описана для примера небольшая часть фрагментов ценных характеристик объектов, которые могут составлять предмет охраны.

Планировка русского деревянного дома.

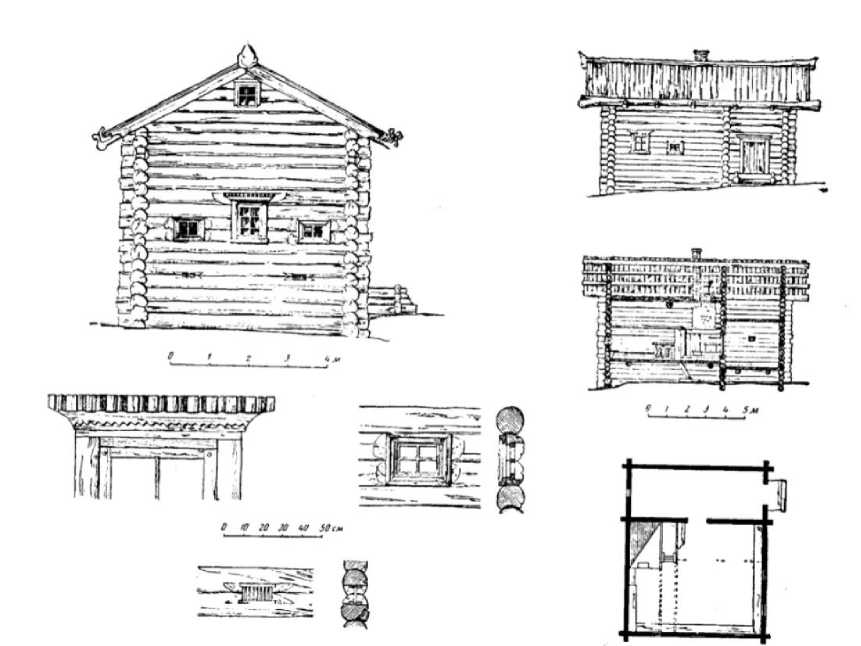

В селах Иркутской области наиболее распространенными схемами в планировке жилья являются « клеть » , « связь » и « пятистенок » .

Изба «клеть» - в ряде случаев к простой прямоугольной в плане клети примыкают с заднего дворового торца сени, являющиеся необходимой принадлежностью клетской избы. Желание защитить свое жилье от холода, естественно, породило соответствующую пристройку, иногда развивающуюся до размеров клети и служащую в ряде случаев подсобным помещением для склада инвентаря и продуктов. Иногда сени-прируб, устраиваемые чаще всего с северной стороны, имеют еще дополнительные пристройки в виде навесов или обшитых тесом помещений, предназначенных для лучшего сохранения тепла в избе.

Примерами такой планировки являются объекты в Ольхонском районе Иркутской области:

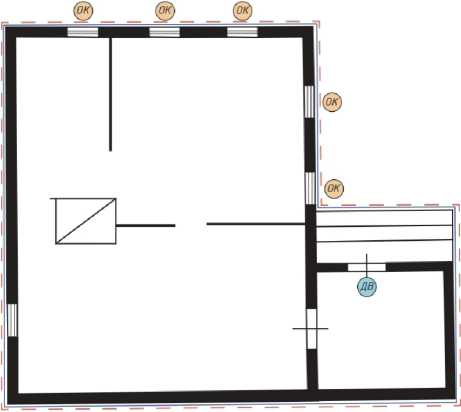

Рисунок 1. Фотография «Дом жилой», 1902 г., Иркутская область, Ольхонский р-н, п. Бугульдейка, ул. Байкальская, 16, 2022 г. Из архива ООО «НИЦ ПИИКЭ»

1 этаж

Условные обозначения;

-

- объемно-пространственная композиция, габариты здания

-

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов

-

- историческая конфигурация, конструкция и материал капитальных стен

-

- перегородки по данным БТИ от 31.08.2009 года

-

- ценный исторический оконный проем (конфигурация, размеры, расположение)

-

- ценный исторический дверной проем (конфигурация, размеры, расположение)

Рисунок 2. План первого этажа1

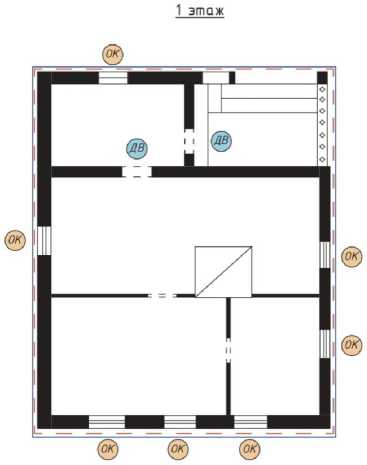

Рисунок 3. Фотография «Дом жилой Ишкидеева», начало XX в., Иркутская

область, Ольхонский район, с. Онгурен, ул. Г. Сапкина, 6, 2022 г. Из архива

ООО «НИЦ ПИИКЭ»

Условные обозначения:

-

- объемно-пространственная композиция, габариты здания

-

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов

-

- историческая конфигурация, конструкция и материал капитальных стен

-

- перегородки по данным Паспорта Объекта от 1988 года

-

- ценный исторический оконный проем (конфигурация, размеры, расположение)

-

- ценный исторический дверной проем (конфигурация, размеры, расположение)

Рисунок 4. План первого этажа2

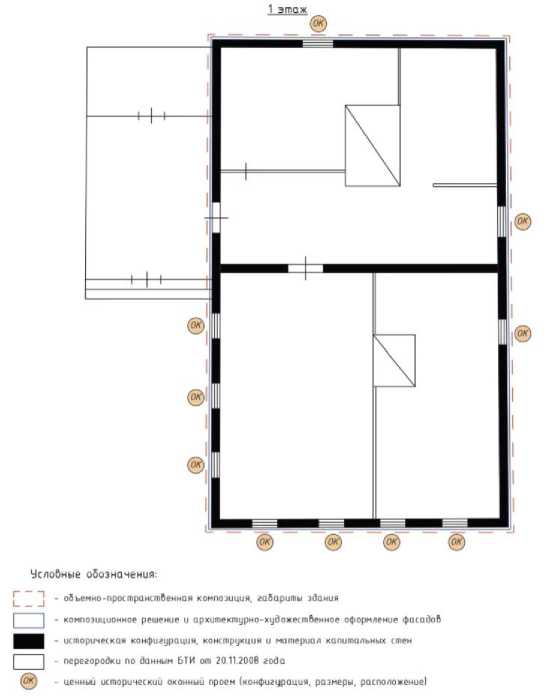

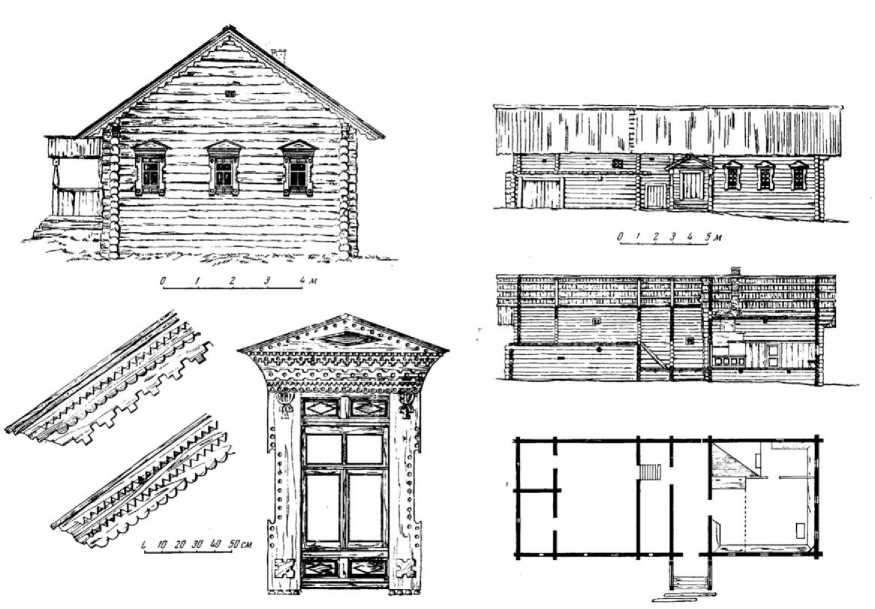

Следующая схема планировки деревянного дома - изба «пятистенок». В Сибири встречаются избы «пятистенки», имеющие поперечную рубленую стенку, членящую внутреннее помещение на две равные или неравные части. В одной половине устраивается кухня с большой русской печью, а в другой — «чистое помещение» — горница, не предназначенная для постоянного жилья. Пятистенные дома часто строились без подклетей. Сформировавшаяся под влиянием городских построек, где подклет не имел большого значения, пятистенная изба оставалась в конструктивном отношении неизменной и по внешнему виду напоминала городские дома. В некоторых случаях сельские пятистенные дома под влиянием новых городских построек изменяют свой прежний облик — обитатели прорубают в них новые, большие по сравнению с прежними оконные проемы.

Примером такой планировки является ОКН РЗ в Ольхонском районе Иркутской области:

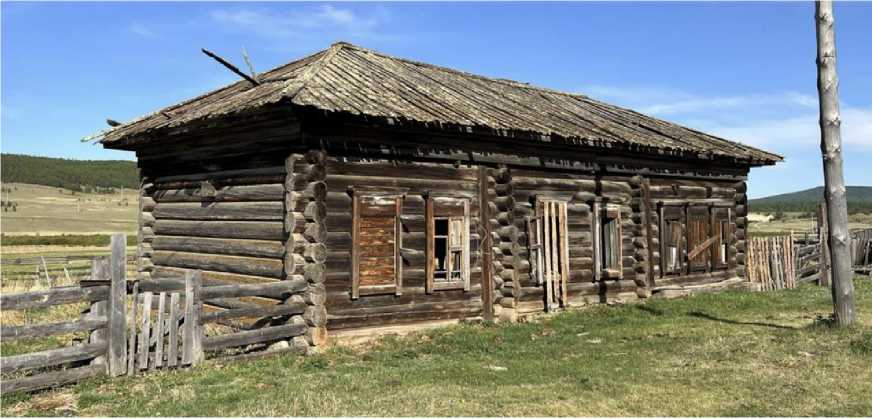

Рисунок 5. Фотография «Дом жилой», 1910 г., Иркутская область, Ольхонский р-н, д. Алагуй, ул. Светлая, 2, 2022 г. Из архива ООО «НИЦ ПИИКЭ»

Рисунок 6. План первого этажа3

И последней рассматриваемой схемой планировки является изба «связь» Избы «связь», имеют большую протяженность при малой высоте здания. Этот тип жилья, встречающийся в различных районах России, как видно, был особенно удобен крестьянам. Соединение двух жилых помещений теплыми сенями удовлетворяло бытовым потребностям. К имеющейся уже клети сельскому хозяину было нетрудно прирубить еще одну клеть на некотором расстоянии, необходимом для устройства сеней «связи». Соединение двух клетей производилось различными способами. Дальнейшее развитие «связи» в некоторых случаях приводит к ее превращению в самостоятельное жилое помещение. Таким образом, получается трехчленный дом, как бы состоящий из трех рядом поставленных клетей, перекрытых одной общей крышей.

Примерами такой планировки являются объекты в Ольхонском районе Иркутской области:

Рисунок 7. Фотография «Дом жилой», третья четверть XIX в., Иркутская обл., Ольхонский район, д. Куртун, ул. Центральная, 40, 2022 г. Из архива ООО «НИЦ ПИИКЭ»

Рисунок 8. Фотография «Дом жилой», вторая половина XIX в., Иркутская область, Ольхонский район, с. Косая степь, ул. Верховая, 11, 2022 г. Из архива ООО «НИЦ ПИИКЭ»

Но планировочные схемы изб Сибири и Архангельской области не имеют сильных различий. Для примера рассмотрим избу потомственных крестьян-сплавщиков леса по Сухоне, Архангельской области (начало XIX века). Квадратная в плане изба «клеть» на невысоком подклете с прирубом сеней.

Внутреннее пространство избы едино. Большая глинобитная печь на деревянном помосте (опечке) поставлена в углу около входной двери.

Рисунок 9. Дом Е.А. Ершовой в селе Ястреблево Архангельской области4

Примером дальнейшего развития типа русской крестьянской избы может служить дом А. И. Соколовой. Дом «связь» был возведен в 60-х годах прошлого столетия. Характерным и отличительным признаком этого жилого комплекса является значительное увеличение дворовой части, где устроены специальные помещения для лошадей, коров и мелкого скота. В доме увеличены размеры и количество окон. Примыкающий к сеням двор расположен на одной линии с избой, под одной крышей, в одних и тех же габаритах, составляя как бы ее естественное продолжение. Рациональная мысль народного зодчего выявила необходимость поднять жилую часть избы на подклет, повыше от сырой почвы и снежных сугробов, и сделать у двора второй этаж для длительного хранения в зимний период запасов корма скоту.

-

4 Иллюстрация из книги «Архитектура русского народного жилища Север и Верхнее Поволжье» авт. И. В. Маковецкий; Москва Издательство АН СССР 1962 г. С. 68.

Рисунок 10. Дом А. И. Соколовой5

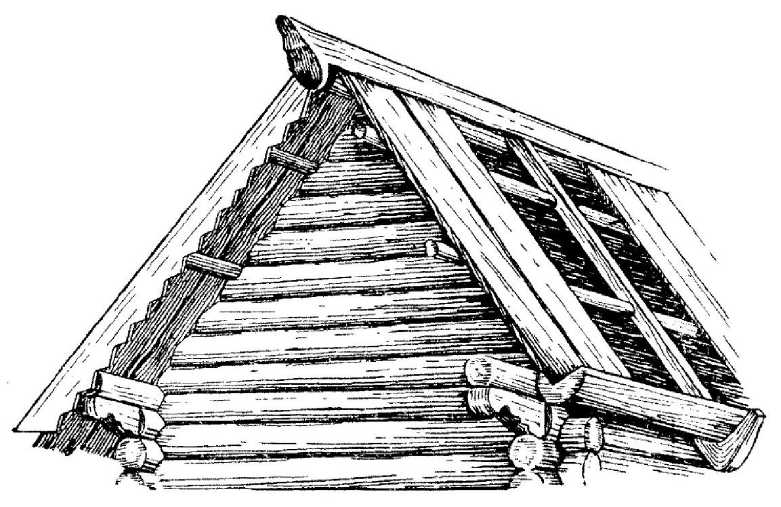

Конструктивное устройство крыши на «самцах» в Сибири, центральных и северных районах России мало чем отличается. Горизонтальные слеги имеют достаточно крупные размеры, чем в европейской части России, и врубаются через бревно по скату фронтона.

В сибирских постройках охлупень никогда не соединялся деревянными стержнями – стамиками, он обычно держался под собственной тяжестью. В качестве охлупня обычно использовали толстое бревно с корнем. Корень ставился на фасадную часть и обрабатывался в виде головы коня, оленя или птицы.

Концы слег в некоторых случаях закрывали причелинами. Для предохранения торцов слег от загнивания. Декор причелин чаще всего простой орнамент, выполненный прорезной резьбой.

-

5 Там же. С. 72.

Рисунок 11. Русская изба. Самцовая конструкция крыши6

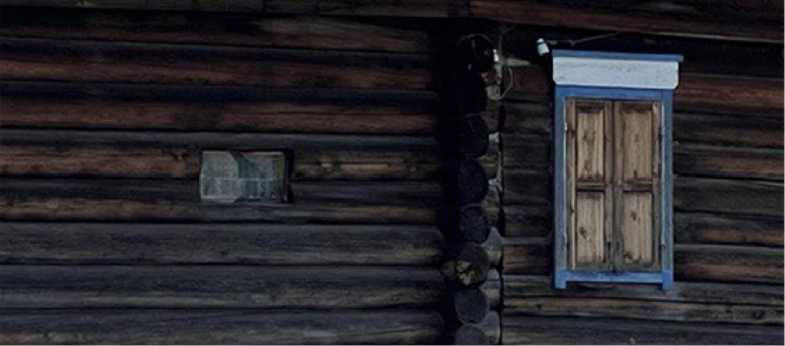

Первыми, самыми ранними были волоковые окна, выполнялись они вырубкой в полдерева в соседних бревнах. Он являлись смотровым проемом и выходом дыма из курной избы. Высота окна делается по размеру диаметра бревна, обычно 30-40 см. Визуальным примером для сравнения с привычным оконным проемом является объект «Дом жилой», 1910 г., Иркутская область, Ольхонский р-н, д. Алагуй, ул. Светлая, 2.

Рисунок 12. Фотография «Дом жилой», 1910 г., Иркутская область, Ольхонский р-н, д. Алагуй, ул. Светлая, 2. 2022 г. Из архива ООО «НИЦ ПИИКЭ»

-

6 Источник: «Большая российская энциклопедия 2004–2017». Авторы: И. В. Власова (Русские), Т.В. Лукьянченко, О.М. Фишман (Народы Европейского Севера и Северо-Запада России), Н.И. Жуланова (Народы Европейского Севера и Северо-Запада России: устное музыкальное творчество) и др.

Высота окон возросла с момента появления косяков. Чаще всего в жилых клетях устраивали два симметричных центру окна. Размеры окон, как правило, небольшие. Избы Сибири обычно имеют 4-5 окон, равномерно размещенные по стенам и высоко поднятые над полом. В избах более поздней постройки делали три окна по лицевому фасаду, но чаще всего расположение окон было ассиметрично и внутреннее пространство избы делилось перегородкой.

Рисунок 13. Фотография «Дом жилой Мазаева», 1905 г., Иркутская область, Ольхонский район, д. Таловка, ул. Мира, 6. 2022 г. Из архива ООО «НИЦ ПИИКЭ»

В селах Иркутской области широко распространен прием орнаментации глубинной, выемчатой резьбой. Способы порезки, как и сами мотивы, многообразны. Здесь можно встретить геометрический, растительный и даже животный орнамент.

Рисунок 14. Примеры орнаментации оконных наличников, Ольхойнский район, Иркутская область, 2022 г. Из архива ООО «НИЦ ПИИКЭ»

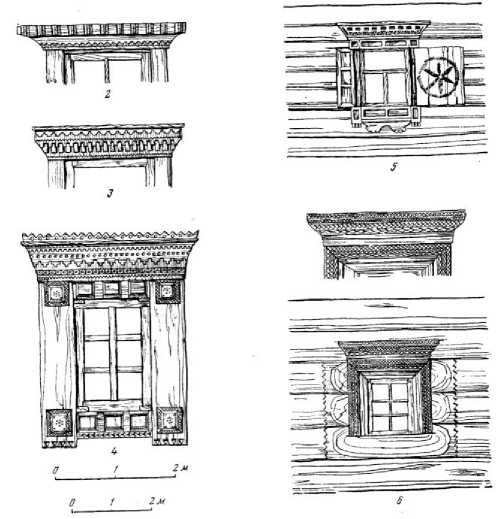

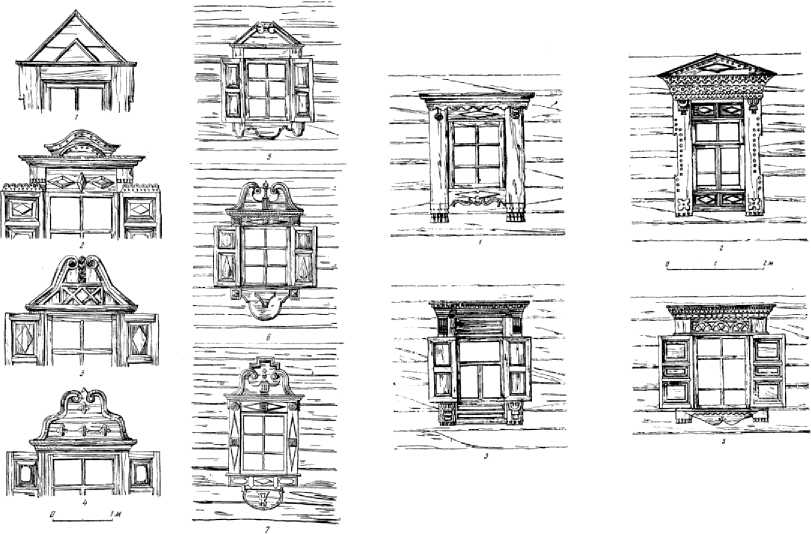

Наличники, состоящие из одной верхней доски и простой одностворной ставни. Доски обрезались по прямой или изогнутой (в виде гуська) линии, сужающей доску к оконному проему. Доска, прикрывающая осадочный паз окна, получила в народном зодчестве на севере наименование «очелья». Дальнейшее развитие этого типа наличников шло по линии усложнения орнаментальных украшений, благодаря применению техники сквозной резьбы.

Рисунок 15. Пример оконных наличников7

-

7 Иллюстрация из книги «Архитектура русского народного жилища Север и Верхнее Поволжье» авт. И. В. Маковецкий; Москва Издательство АН СССР 1962 г. С. 151.

Далее усложняя конструкцию –появляются наличники в основе которых лежит простой двускатный фронтон — архитектурная форма, хорошо известная в деревянном зодчестве.

Рисунок 16. Пример оконных наличников8

Заключение

Деревянное зодчество представляет собой уникальное культурное наследие, требующее внимательного взгляда и эффективных мер по сохранению. Настоящая статья предоставляет комплексный анализ ценных характеристик деревянных объектов. Сохранение деревянного зодчества не только поддерживает культурное наследие, но и способствует устойчивому развитию общества.

Объекты культурного наследия деревянного зодчества в России обладают рядом ценных характеристик, которые составляют их предмет охраны. Анализ и изучение этих характеристик не только подтверждает их ценность, но и помогает определить наиболее эффективные меры по их сохранению.

Одной из важнейших характеристик является историческая и культурная ценность этих объектов. Деревянное зодчество в России имеет долгую и богатую историю, которая тесно связана с национальными традициями и культурой

-

8 Там же. С. 155, 157.

народа. Они являются отражением уникальной архитектурной эстетики и мастерства, а также повествуют о истории и развитии региона и страны в целом. Потеря этих объектов привела бы к утрате важного источника информации о прошлом и национальном наследии.

Кроме исторической и культурной ценности, объекты деревянного зодчества также обладают значимыми архитектурно-художественными характеристиками. Они являются ярким примером уникальных архитектурных решений, особенностей местного строительства и использования материалов. Их архитектурные формы, декоративные элементы и конструкции демонстрируют высокий уровень технического мастерства и творческого подхода к проектированию и строительству.

Кроме того, объекты деревянного зодчества также обладают природными и экологическими характеристиками, так как многие из них были построены из местных материалов и традиционными методами, соответствующими климатическим условиям региона. Это позволяет сохранить и восстанавливать экологическое равновесие в регионе и поддерживать устойчивость объектов культурного наследия.

Наконец, значимость объектов деревянного зодчества в России также связана с их потенциальной значимостью для туризма и развития регионов. Они привлекают множество туристов своей красотой, уникальностью и историческим контекстом, что способствует экономическому росту и социокультурному развитию местности.

Таким образом, ценные характеристики объектов деревянного зодчества в России составляют их предмет охраны. Их историческая и культурная ценность, архитектурно-художественные и технические характеристики, экологический аспект и потенциал для развития туризма делают эти объекты непреходящим наследием, которое необходимо сохранить для будущих поколений.