Ценовая политика государства и экономическая безопасность разноуровневых систем

Автор: Гуреева Марина Алексеевна

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена структура экономической безопасности разноуровневых систем в ее авторской трактовке в обобщенном виде, представлена модель структуры экономической безопасности разноуровневых систем и классификация экономической безопасности этих систем. Показано влияние ценовой политики государства на экономическую безопасность разноуровневых систем. Свертывание отечественного производства и ориентация торговли на импортную продукцию усилили зависимость страны от внешнеэкономических факторов развития. Для стимулирования экономического роста необходима разработка концепции стратегически ориентированной государственной ценовой политики.

Экономическая безопасность, разноуровневые системы, финансовая безопасность, цены, государство, ценовая политика, ценообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/148309608

IDR: 148309608 | УДК: 330 | DOI: 10.25586/RNU.V9276.18.05.P.05

Текст научной статьи Ценовая политика государства и экономическая безопасность разноуровневых систем

ного производства, структурирована, во-первых, в разрезе всех его уровней, а во-вторых, – в отношении всех субъектов экономических отношений, каждый из которых является объектом экономической безопасности.

Выделяют следующие четыре уровня общественного воспроизводства (соответственно и четыре уровня экономики): микроуровень (уровень отдельного предприятия); мезоуровень (уровень межотраслевых связей, структурируемых в крупные межотраслевые корпорации или в региональные производственнохозяйственные комплексы); макроуровень (уровень национальной экономики в целом); мировой уровень (уровень мирового хозяйства).

При этом в рамках микроуровня воспроизводства объективно выделяются субмикроуровни, к которым относятся: индивид (работник), являющий собой субмикроуровень; структурное подразделение предприятия (организации), т.е. субмезоуровень; предприятие (организация в целом), представляющее собой субмакроуровень, который, с другой стороны, является микроуровнем экономики и общественного воспроизводства.

Уровень семьи занимает особое положение в общественном воспроизводстве и экономике. С одной стороны, в отношении индивида он представляет более высокий уровень, казалось бы, адекватный уровню структурного подразделения предприятия (организации) (сектора, отдела, управления, цеха, филиала и т.п.). Однако это подразделение входит в состав предприятия (организации), а уже оно (она) посредством мезоуровня (уровня межотраслевых связей) подключено(а) к макроуровню. В отличие от этого, семья как самостоятельная социальная правовая и экономическая ячейка, непосредственно минуя уровень предприятия и организации и уровень межотраслевых связей, подключена к макроуровню общественного воспроизводства (и экономики). Иначе говоря, роль семьи (но не ее масштабы) в системе общественного воспроизводства (и экономики) аналогична роли предприятия (организации), но в отличие от них, когда они подключаются к макроуровню посредством мезоуровня, уровень семьи (это особый микроуровень) подключается к макроуровню непосредственно. Так обстоит дело в современном обществе.

Экономическая безопасность семьи находится в прямой зависимости от финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность любого государства является интегрированным результатом состояния его экономики, которое обеспечивает стабильное развитие и функционирование его финансовой системы, а также защиту национальных интересов в финансовой сфере. В ст. 57, 71, 72 и др. Конституции РФ закреплены основы компетенции Российской Федерации и ее субъектов в области бюджетного, налогового, кредитного, таможенного регулирования, основы ценовой политики [1].

Происходящие в последнее время изменения в международной обстановке положили начало новым подходам в сфере политических, экономических и военных отношений стран мирового сообщества. В сложившихся условиях обеспечение национальной безопасности тесно связано с решением экономических проблем [2].

Среди внутренних факторов на экономическую безопасность важное влияние оказывают социальные факторы. К социальным относятся факторы, наличие которых обусловлено сложившимися в государстве социальными и социальноэкономическими условиями функционирования национального хозяйства. В частности, социальные включают обеспечение приемлемых для большинства населения условий жизни и развития личности [3-6]. Доминантное влияние на социальные и социально-экономические факторы оказывает сфера ценообразования. Такое положение становится тормозом экономического прогресса России и угрожает ее экономической безопасности (табл. 1).

Анализ состояния и динамики изменения цен в Российской Федерации показывает, что в ней отсутствует государственная ценовая политика.

Сфера ценообразования в России из-за отсутствия ее государственного регулирования и контроля стала источником серьезных проблем развития российской экономики, влияющих на количествен- ные и качественные параметры ее динамики.

Такое положение во многом стало одной из косвенных причин, которые вы- звали смену поступательного развития экономики России с замедлением темпов роста на период его падения, начиная с 2015 года.

Таблица 1

Темпы прироста ВВП в России и других странах

|

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

|

Россия |

4,3 |

4,3 |

3,4 |

1,3 |

0,7 |

–3,7 |

–0,8 |

|

США |

2,4 |

1,8 |

2,3 |

1,5 |

2,4 |

2,6 |

1,6 |

|

Китай |

10,4 |

9,3 |

7,7 |

7,7 |

7,3 |

6,9 |

6,6 |

|

Германия |

3,7 |

3,4 |

0,9 |

0,4 |

1,6 |

1,5 |

1,7 |

|

Великобритания |

1,8 |

1,1 |

0,3 |

1,7 |

3,1 |

1,2 |

1,8 |

|

Франция |

1,7 |

2,0 |

0,3 |

0,7 |

0,6 |

1,3 |

1,3 |

|

Индия |

10,1 |

6,3 |

4,7 |

6,9 |

7,2 |

7,6 |

7,6 |

Источник: CIAWorldFactbook; =ggecia

Развитие среднего и малого бизнеса очень актуально в условиях модернизации экономики России. Средний и малый бизнес вызывают здоровую конкуренцию, обеспечивают занятость населения, насыщают рынок новыми товарами и услугами и обеспечивают нужды крупных предприятий [7].

Доля малого бизнеса в объеме ВВП России занимает около 20%, в то время как за рубежом этот показатель находится на уровне 50%. Согласно поручению Президента России Путина В.В., к 2020 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна увеличиться в 2,5 раза, до 50%. В развитых странах поддержка средних и малых предприятий является важной для развития экономики задачей.

По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства на 10.11.2017, общее количество предприятий в России (включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составляет 768 618, из них микропредприятий – 717 770, малых – 46 271, средних – 4 577.

С 1 июля 2015 года вступило в силу постановление правительства, которое определяет особенности участия малого и среднего предпринимательства (МСП) в госзакупках. Создан единый реестр проверок, введены надзорные каникулы. Для дополнительной финансовой под- держки увеличен предельный размер микрозайма до 3 млн рублей. В 2015 году создана Федеральная корпорация по развитию МСП, которая выступает системным интегратором мер поддержки.

В подготовленный Минэкономразвития РФ и внесенный в Правительство 1 февраля 2016 года проект Стратегии развития МСП до 2030 года входит и целевой индикатор увеличения доли занятых в сфере малого бизнеса до 35 процентов. Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 года № 1383 в соответствии с приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» устанавливает, что в целях увеличения доли закупок заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства снижены пороговые значения годового объёма выручки и величины активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Также изменены критерии отнесения к заказчикам, в отношении которых проводятся оценка или мониторинг соответствия планов закупки требованиям законодательства, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. Кроме того, в перечень заказчиков включены федеральные автономные учреждения и автономные учреждения субъектов Федерации.

В результате, на продукцию и услуги инфраструктурных отраслей цены фактически устанавливаются крупными монополистическими компаниями, при этом реальных конкурентных отношений по этой категории продукции и услуг создать невозможно в силу специфики данных отраслей, а попытки создать подобие рынка носит искусственный характер. Значительная часть производства компаний в этих отраслях работает на мировой рынок, ориентируясь на его цены.

В итоге это приводит к потере активной частью населения страны работы, снижению налоговых поступлений, по-

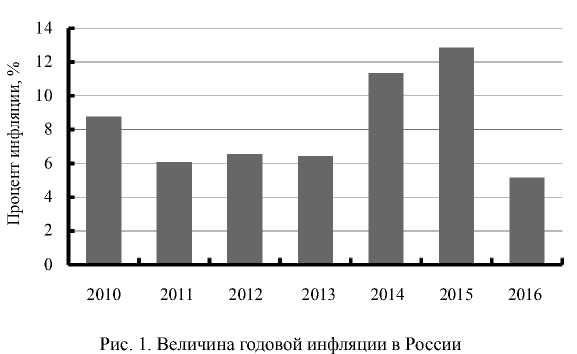

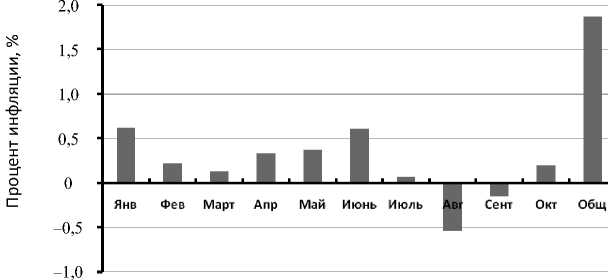

нижению жизненного уровня населения, необходимости увеличения социальных программ поддержки и росту цен. Цены активно растут (рис. 1 и 2), поскольку объем отечественной продукции сокращается, а импорт становится всё дороже в связи со значительным и резким падением курса национальной валюты.

Приведенные диаграммы показывают, что ускорение инфляции, которое наблюдалось в 2014 и 2015 гг. на фоне устойчивой тенденции к снижению реальных доходов населения, вызовет снижение потребления, что, в свою очередь, создаст предпосылки для дальнейшего падения ВВП России.

В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» говорится,

Рис. 2. Величина инфляции в 2017 году по месяцам

Серия «Человек и общество». Выпуск 1

что к основным вызовам и угрозам экономической безопасности России относятся:

-

- использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям;

-

- усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков;

-

- изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых технологий»;

-

- подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы;

-

- исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими изменениями;

-

- истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания действующих месторождений.

Сложившаяся практика ценообразования приводит к постепенному свертыванию отечественного производства, потере активной частью населения страны работы, снижению налоговых поступлений, понижению жизненного уровня населения, необходимости увеличения социальных программ поддержки и росту цен [8-10].

В отношении микроуровня экономики и микроуровня общественного воспроизводства (в которое входит не только воспроизводство общественно полезной продукции и услуг, но и воспроизводство народонаселения) наблюдается несовпадение субмикроструктур. Это связано с тем, что общественное воспроизводство является более широким понятием, чем экономика, оно включает ее в себя, а также - и воспроизводство народонаселения. При этом индивид исполняет роль «субмикроэлемента» в двух различных системах:

-

- в системе воспроизводства общественно полезной продукции и услуг наблюдается иерархическая последовательность в виде: 1) индивид - работник - 2) структурное подразделение предприятия (организации) - 3) предприятие (организация) в целом;

-

- в системе воспроизводства народонаселения имеет место уже другая иерархическая последовательность: 1) индивид - член семьи - 2) семья (на этом микроуровень завершается, а далее в современных обществах идет уже макроуровень в виде общества в целом, но в традиционалистских обществах между этими двумя уровнями пребывает промежуточный уровень - мезоуровень, представленный кланами, родами, тейпами.

Эти две системы по многим направлениям и параметрам взаимодействуют друг с другом, что необходимо учитывать при формировании систем экономической безопасности всех уровней. При этом обратим внимание на следующие моменты.

Во-первых, экономическая безопасность государства (и, шире, национальная безопасность) в целом в наиболее глубоком, фундаментальном отношении зависит от того, каким образом осуществляется воспроизводство населения внутри семьи посредством этого важнейшего общественного института, имеющего множество измерений: а) духовное; б) социально-психологическое; в) генетическое; г) психофизиологическое; д) исторически культурное; е) экологическое; е) экономическое; ж) социальное; е) политическое.

Во-вторых, экономическая, и шире, интегрированная безопасность индивида во многом зависит от того, какое воспитание он получил в семье, какие жизненные ценности, ориентиры и установки у него сформировались под ее влиянием.

Национальная, в том числе экономическая, безопасность государства в фун- даментальном отношении и в конечном итоге зависит от уровня развития и крепости семей как первоначальных социальных ячеек общества, от того, какими качественными характеристиками и в каком количестве воспроизводятся граждане государства посредством этих ячеек.

Укрепление национальной, и в том числе экономической, безопасности государства предполагает укрепление и развитие института семьи, а также частной собственности.

В-третьих, семейные, а в традиционалистских обществах и семейно-клановые отношения играют исключительно важную роль (нередко и доминирующую) в расстановке кадров на наиболее привлекательные, важные, ключевые места в системе общественного разделения труда, что в значительной степени подрывает национальную и экономическую безопасность государства.

Таким образом, субуровни воспроизводственного процесса по линии воспроизводства продукции и услуг достигаются в рамках микроуровня экономики [11], представленного предприятиями и организациями производственной и непроизводственной сфер, а по линии воспроизводства населения - в рамках его микроуровня, представленного семьей.

По линии воспроизводства населения его микроуровень в виде семьи прямо подключается к его макроуровню (воспроизводству населения в масштабе страны), минуя мезоуровень, но за исключением традиционалистских обществ, где такое подключение опосредуется мезоуровнем в виде родовых кланов, тейпов. По линии воспроизводства товаров и услуг его микроуровень, иначе говоря, микроуровень экономики, взаимодействует с ее макроуровнем посредством мезоуровня.

Мезоуровень экономики представляет собой межотраслевые связи и взаимодействия предприятий и организаций, определенные части которых структурируются либо в крупные многоотраслевые корпорации, либо в региональные производственно-хозяйственные комплексы [12].

Как известно, кругооборот капитала предприятия осуществляется по формуле Д - Т(Сп, Рс).. .П.. .Т'-Д', когда актом покупки средств производства одних предприятий в виде Д-Т(Сп) соответствуют акты продажи этих средств производства в виде Т'-Д' со стороны других предприятий. Взаимопереплетение этих взаимнопротивоположных актов купли-продажи средств производства и оптовых партий предметов потребления со стороны определенных предприятий и организаций образует цепочки межотраслевых производственно-хозяйственных связей, совокупность которых и представляет собой мезоэкономику.

За мезоуровнем экономики следует уровень национальной экономики, иначе говоря, уровень народного хозяйства страны, чему соответствует воспроизводство товаров и услуг в ее масштабе. Этот уровень принято называть макроуровнем экономики. Он структурируется на сферы народного хозяйства, в каждую из которых входят определенные отрасли экономики.

Уровень национальной экономики, т.е. ее макроуровень, вплотную соприкасается с мировым уровнем экономики, который подразделяется на определенные сегменты. Автор предлагает следующую классификацию сегментов мировой экономики:

-

- национальные экономики в рамках их внешнеэкономического контура;

-

- транснациональные корпорации;

-

- международные экономические отношения, регулируемые международными экономическими организациями (МВФ, Всемирный банк, ВТО, Парижский клуб, Лондонский клуб и др.);

-

- международные экономические межгосударственные объединения (ЕС, АСЕАН, НАФТА и т.п.).

Разработанная автором классификация уровней общественного воспроизводства и экономики, с выделением субуровней в рамках микроуровня и сегментов в границах мирового уровня, служит основанием для определения и классификации разноуровневых систем, являющихся объектами экономической безопасности (см. табл. 2).

Таблица 2

Классификация экономической безопасности (ЭБ) разноуровневых систем, являющихся ее объектами

|

Уровни систем |

Виды систем |

|

1. Микроуровень |

1.г) ЭБ структурного подразделения предприятия (организации) (бригады, цеха, отдела, филиала и т.п.); 1.д) ЭБ организации (предприятия) в целом |

|

2. Мезоуровень |

2.а) ЭБ неструктурированных в организации межотраслевых экономических связей предприятий и организаций; 2.б) ЭБ крупных межотраслевых корпораций; 2.в) ЭБ территориальных (региональных) производственнохозяйственных комплексов |

|

3. Макроуровень |

3.в) ЭБ внешнеэкономических связей, осуществляемых государственными и частными структурами; 3.г) ЭБ национальной экономики (народного хозяйства) в целом |

|

4. Мировой уровень |

4.а) ЭБ национальных экономик в рамках их внешнеэкономических контуров; 4.б) ЭБ транснациональных корпораций; 4.в) ЭБ международных экономических отношений, регулируемых международными организациями (МВФ, Всемирный банк, ВТО, Парижский клуб, Лондонский клуб и т.д.); 5.г) Экономическая безопасность международных экономических межгосударственных объединений (союзов) (ЕС, АСЕАН, НАФТА и др.); 5.д) ЭБ мирового хозяйства в качестве совокупности внешнеэкономических связей в масштабе всей планеты; 5.е) ЭБ мировой экономики в качестве совокупности национальных экономик всех стран мира |

Индивид выступает в качестве двух лиц - члена семьи и работника, соответственно выделяются два вида экономической безопасности индивида - как члена семьи и как работника.

Микроуровень общественного воспроизводства разделен на два типа -воспроизводство народонаселения (ему соответствует экономическая безопасность индивида - члена семьи и семьи как социальной ячейки общества) и воспроизводство товаров и услуг (ему соответствует экономическая безопасность индивида-работника, структурного подразделения организации, предприятия (организации) в целом).

Выделен и структурирован в аспекте экономической безопасности мезоуровень экономики, в том числе межотраслевых экономических связей, крупных корпораций,регионов [12].

В рамках макроуровня классифицированы четыре основных вида экономической безопасности: отраслей экономики; народно-хозяйственных комплексов и сфер воспроизводства; внешнеэкономических связей; национальной экономики в целом.

Применительно к мировому уровню, определены основные виды экономической безопасности (см. табл. 2). При этом мировое хозяйство, соответственно и его безопасность, представлены в двух ресурсах - как совокупность внешнеэкономических связей всех стран и как единство национальных экономик планеты.

Экономическая безопасность системы выступает как единый комплекс ее свойств, обеспечивающих ее воспроиз-

водство в соответствии с рядом определенных критериев. Эти критерии носят двуединый характер, будучи распределены попарно в рамках двуединства, что более наглядно можно представить в виде шахматной таблицы (см. табл. 3).

Попарные распределения двуединства критериев экономической безопасности системы

Таблица 3

|

Критерии экономической безопасности системы |

Противостояние внутренним угрозам |

Противостояние внешним угрозам |

|

Обеспечение нормальных условий для текущего воспроизводства системы |

Определенный набор КЭБС* в связи с обеспечением текущих условий воспроизводства при противостоянии внутренним угрозам |

Определенный набор КЭБС в связи с обеспечением текущих условий воспроизводства при противостоянии внешним угрозам |

|

Обеспечение накопления потенциала экономического развития |

Определенный набор КЭБС в связи с обеспечением накопления потенциала экономического развития при противостоянии внутренним угрозам |

Определенный набор КЭБС в связи с обеспечением накопления потенциала экономического развития при противостоянии внешним угрозам |

* КЭБС - критерии экономической безопасности системы

При этом система может и должна воспроизводиться, модифицироваться, развиваться, но так, чтобы не выходить за рамки основополагающих параметров, образующих данную систему. Следует различать внутреннюю, сущностную, устойчивость (стабильность) системы и ее внешнее выражение, иначе говоря, ее внешнюю устойчивость.

Устойчивость системы выражается, прежде всего, в ее сущностной самоидентификации. Эта устойчивость не должна препятствовать саморазвитию системы, в противном случае система является ущербной, а ее безопасность оказывается пораженной в своем корне [13]. Экономическая безопасность системы по критерию устойчивости связана с: а) переходом на более низкий уровень ее жизнедеятельности; б) деформацией системы; в) потерей системой своих составных частей; г) уменьшением потенциала роста, особенно качественного; д) ухудшением внутренних и внешних условий жизнедеятельности системы; е) разрушением системы под давлени- ем реализуемых внутренних и внешних угроз.

Ниже рассматриваются критерии экономической безопасности, каждый в отдельности.

-

1. Критерий устойчивости . Система для обеспечения своей экономической безопасности должна обладать устойчивостью (иначе говоря, стабильностью), воспроизводиться в ее самосохранении как системы в меняющихся условиях жизнедеятельности, несмотря на воздействия изнутри и извне, направленные на нарушение как нормального функционирования системы, так и на сокращение ее реальных возможностей воспроизводства своего экономического потенциала.

-

2. Критерий гибкости . Экономическая безопасность системы на длительный срок может быть обеспечена только в случае, если эта система обладает достаточной гибкостью, способна оперативно и при этом адекватно реагировать на внутренние и внешние угрозы свой жизнедеятельности.

-

3. Критерий иммунитета . Для обеспечения экономической безопасности система должна быть, во-первых, организована таким образом, чтобы обеспечивать с самого начала («в зародыше») отторжение всех действий изнутри и извне системы, которые порождают реакции, наносящие ей существенный ущерб; во-вторых, состав ее элементов следует выбирать таким образом, чтобы возможно большее их число обладало бы способностью такого отторжения в соответствии с местом, ролью и функциями, которые присущи тому или иному элементу системы.

-

4. Критерий производственно-ресурсного обеспечения . В современных условиях жизнедеятельность системы любого уровня должна быть обеспечена производственными ресурсами пяти типов:

Негибкие системы, хотя в ряде случаев они создают внешнее впечатление о себе в качестве весьма прочных, обладающих высоким уровнем безопасности, в том числе экономической, часто оказываются очень уязвимыми при резких изменениях условий их жизнедеятельности. Принципиально важно, чтобы гибкость входила в саму сущностную основу системы.

-

1) трудовыми ресурсами (трудом, если речь идет о системе в виде индивида);

-

2) природными ресурсами (включая землю, водные ресурсы, полезные ископаемые и т.д.);

-

3) материально-техническими ресурсами;

-

4) интеллектуально-информационными ресурсами (разного рода знаниями и информацией, открытиями, изобретениями, результатами НИОКР и т.д.);

-

5) финансовыми ресурсами (денежными средствами, структурируемыми посредством фондов целевого назначения - от бюджета индивида или семьи до государственного бюджета) [14].

-

5. Критерий развивающейся воспроизводимости . Еще одним критерием экономической безопасности системы является ее способность к воспроизвод-

- ству на качественно всё более совершенной основе, а по мере необходимости и целесообразности - к расширенному воспроизводству.

-

6. Критерий экологичности образа жизни . Лишь та система может обладать высоким уровнем экономической безопасности в современную эпоху на стратегически длительный период времени, в которой составляющие эту систему люди ведут экологический образ жизни.

-

7. Критерий экологичности процесса производства (в том числе транспорта). В долгосрочном развитии всей человеческой цивилизации в целом, в том числе каждой страны в отдельности, а в ее границах - вплоть до каждого единичного предприятия (организации) - на ее территории нет никаких других альтернатив, если не считать гибели человечества в экологической катастрофе, той новой парадигме материально-технического и экономического развития, согласно которой все отрасли материального производства, включая и транспорт, должны перейти на экологически чистые, практически безотходные технологии на базе экологически безопасных источников энергии, а значительная часть производственной деятельности при этом должна быть направлена на восстановление природы, понесшей значительный ущерб от всей предыдущей производственной деятельности человека.

-

8. Критерий управляемости . Управляемость системой любого уровня является одним из наиболее главных условий (если не самым главным) обеспечения ее жизнедеятельности.

-

9. Критерий правового обеспечения . Экономическую безопасность системы необходимо оценивать также и по критерию правового обеспечения жизнедеятельности. Сказанное относится к системам всех уровней.

-

10. Критерий властно-силового обеспечения . Данный критерий является прямым продолжением и дополнением предыдущего критерия – критерия правового обеспечения. Цивилизованное право на государственной основе держится на двух основах («китах»):

Возможность воспроизводства системы в ее качественном и количественном измерениях зависит от ресурсного потенциала системы, а также характера, путей и методов комбинирования имеющихся ресурсов в процессе их производительного использования [15].

Таким образом, предыдущий (4-й) критерий экономической безопасности системы, заключающийся в производственном ресурсном обеспечении ее жизнедеятельности, посредством комбинирования ее ресурсов в процессе производства, органически трансформируется в 5-й критерий экономической безопасности - развивающейся воспроизводимости системы.

Управляемость системой зависит от множества факторов, одним из которых, причем важнейшим, является обеспечение безопасности процесса управления системой. Такая безопасность, наряду с прочими аспектами, имеет и экономический аспект. Последний аспект находит выражение в понятии «обеспечение экономической безопасности управления системой».

Недостатки нормативно-правовой базы государства, а также способов ее практического применения весьма существенно подрывают экономическую безопасность граждан, субъектов хозяйствования, страны в целом.

-

– во-первых, на духовной зрелости и нравственности народа, которые коренятся в его подлинной духовной элите;

– во-вторых, на властно-силовом обеспечении исполнения законов.

-

11. Критерий осознанной самоидентификации . Процветание системы любого уровня, в том числе и обеспечение ее экономической безопасности, обусловлено, прежде всего, ясным осознанием со стороны людей, составляющих систему,

-

12. Критерий целеполагания . Данный критерий экономической (и шире – национальной) безопасности является развитием, продолжением и дополнением предыдущего критерия – осознанной самоидентификации.

Список литературы Ценовая политика государства и экономическая безопасность разноуровневых систем

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с дополнениями и изменениями).

- Гуреева М.А. Экономическая безопасность России в условиях обострения ее противостояния Западу//Экономические системы. -2016. -№ 2. -С. 54-57.

- Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс. -М.: Бином, Лаборатория знаний, 2009. -458 с.

- Гуреева М.А., Ларионов И.К. Экономическая безопасность личности, общества и государства (многоуровневый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический и синергетический подходы). -М.: Дашков и К°, 2017. -479 с.

- Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства. Курс лекций: учебно-методическое пособие. -М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2012. -224 с.