Центральноазиатские прототипы роговых декорированных реликвариев хазар

Автор: Бородовский Андрей Павлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Среди хазарских древностей Восточной Европы особое место занимают роговые декорированные реликварии. Эти предметы изготовлены из особой косторезной заготовки - разветвления рогов оленей. Реликварии орнаментированы многофигурными композициями, возможно, иллюстрирующими различные сюжеты хазарской мифологии. В материальной культуре хазар реликварии представлены как сложившаяся категория предметного комплекса, процесс происхождения которой не ясен. Отсутствие аналогий средневековым роговым хазарским реликвариям в Восточной Европе и азиатское происхождение хазар позволяют искать прототипы таких изделий в Центральной Азии. На этой территории близкие по материалу, заготовке, конструкции и декору изделия известны с гунно-сарматского времени в Бурятии (Иволгинское городище, Дырестуйский могильник, могильник Барагай) и Монголии (Тариатский могильник). Традиционный и оригинальный характер косторезного искусства, а также очевидное сходство хазарской «резной кости» с традициями Центральной Азии, можно рассматривать как аргументы в пользу предположения о связи с центральноазиатскими прототипами хазарских реликвариев.

Центральная азия, хазарские реликварии, прототипы, косторезное дело

Короткий адрес: https://sciup.org/14737826

IDR: 14737826 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Центральноазиатские прототипы роговых декорированных реликвариев хазар

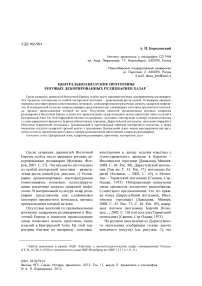

Среди хазарских древностей Восточной Европы особое место занимают роговые декорированные реликварии [Флерова, Флеров, 2005. С. 57]. Эти предметы изготовлены из особой косторезной заготовки – разветвления рогов оленей (см. рисунок, 1 ). Реликварии орнаментированы многофигурными композициями, возможно, иллюстрирующими различные сюжеты хазарской мифологии. В материальной культуре хазар реликварии представлены как сложившаяся категория предметного комплекса, процесс происхождения которой не ясен.

Отсутствие аналогий со средневековыми роговыми хазарскими реликвариями в Восточной Европе и азиатское происхождение хазар позволяют искать прототипы таких изделий в Центральной Азии. На этой территории близкие по материалу, заготовке, конструкции и декору изделия известны с гунно-сарматского времени в Бурятии – Иволгинское городище [Давыдова, Миняев, 2008. С. 46. Рис. 40], Дырестуйский могильник [Там же. С. 45. Рис. 37], могильник Ба-рагай [Кочевые…, 2002, С. 10], и Монголии – Тариатский могильник [Свинин, Сэр-Оджав, 1975]. Интерпретация назначения таких предметов достаточно разнообразна. Существуют предположения, что это пряжки пояса (Дырестуйский могильник, Ивол-гинское городище) [Давыдова, Миняев, 2008. С. 45. Рис. 37; С. 46. Рис. 40], навер-шия посохов (могильник Баргай) [Кочевые…, 2002. С. 10] или сосудов (Тариатский могильник) [Свинин, Сэр-Оджав, 1975].

На роговом вместилище из Дырестуйско-го могильника изображена голова дикого копытного (косули) (см. рисунок, 2 ), что

Центральноазиатские протототипы хазарских резных роговых реликвариев: 1 - хазарский орнаментированный реликварий (по: [Флерова, Флеров, 2005. С. 58]); 2 - изделие из Дырестуйского могильника (по: [Давыдова, 1985. С. 101]); 3 - изделие из могильника Барагай (по: [Бородовский, 2007. С. 131]); 4 - изделие из Иволгинского городища (по: [Давыдова, Миняев, 2008. С. 31]); 5 - изделие из Тариатского могильника (по: [Свинин, Сэр-Оджав, 1975. С. 122]); 6 - заготовка предмета из рогового разветвления имеет определенные параллели с зооморфной гравировкой на одном из ритуальных роговых пазырыкских сосудов Горного Алтая (Верх-Кальджин II) [Бородовский, 2007. С. 132. Рис. 114, 7]. Изобразительная манера гравировок на предмете из Баргая (см. рисунок, 3) имеет определенные параллели с изображениями на текстиле хуннского времени (ковры Ноин-Улы, вышивка по шелку) [Там же. С. 133]. Такие параллели ранее уже приводились А. В. Давыдовой для аналогичных роговых гравированных предметов с Иволгинского городища [1985. С. 158].

На одной стороне изделия из Барагая представлена зооморфная композиция, включающая погоню тигра за оленем, на другой – сцена терзания хищником копытного. Под двумя животными изображен еще лежащий горный козел. Его фигура вписана в пространство под ногами оленя, что композиционно близко к «загадочным картинкам» косторезного искусства Тувы скифского времени. Парные изображения тигра и оленя нанесены на противоположных плоских сторонах изделия, что позволяет предполагать последовательную иллюстрацию одного сюжета (погоня и нападение), разворачивающегося при вращении предмета. В верхней части изображено фантастическое существо (рыба или дракон?), «парящее» над погоней и схваткой животных. Основание рогового предмета с двух сторон декорировано древовидными изображениями с листьями.

Похожее древовидное изображение помещено на одну из боковых стенок фрагмента рогового изделия из Иволгинского городища (см. рисунок, 4 ). Гравировку части фигуры кошачьего хищника на этом изделии сближают с изображениями тигров из Барагая поджатый хвост и манера воспроизведения полос на шкуре хищника.

На поверхности рогового предмета из Тариатского могильника (Монголия) нанесено девять бегущих справа налево горных козлов (см. рисунок, 5 ). Животные движутся среди двух деревьев, расположенных в верхней и нижней частях изобразительной композиции.

Гравировка на этих роговых изделиях характеризуется наиболее сложными композициями, сопоставимыми, пожалуй, только с «загадочными картинками» рельефной резьбы Тувы. Сосуществование на этой территории двух подобных приемов, очевидно, не исключает их взаимовлияния. Тем более что низкорельфные многофигурные изображения на роговых предметах Тувы чаще всего первоначально выполнялись именно гравировкой, с ее последующей доработкой. Кроме этого, нельзя исключать определенное влияние кожаных аппликаций, используемых для декора вместилищ и других предметов. Например, зооморфное изображение на горловине рогового сосуда из Верх-Кальджина II [Бородовский, 2007. С. 132. Рис. 114, 7] имеет целый ряд интересных параллелей. Одной из них является гравировка на поясной пластине из Юстыда XII [Кубарев, 1992. С. 80]. Кроме того, изображение рогатых животных эпизодически встречается на керамических сосудах скифского времени Горного Алтая (Второй Башадарский курган, поселения Муны, Тур-гунда), Монголии (Улангом) и сопредельных территорий (Локоть-4а) [Бородовский, 2007. С. 132. Рис. 114]. Эти изображения воспроизводят фигуру копытных целиком. Однако на сосуде из Верх-Кальджина II рогатое животное представлено парциально. Сходная манера изображения характерна для рогового вместилища с Дырестуйского могильника (см. рисунок, 2). Учитывая ритуальное значение роговых пазырыкских сосудов [Полосьмак, 2001. С. 192, 194], такое совпадение может иметь далеко не случайный характер. Для хазарских роговых реликвариев (см. рисунок, 1) манера частичного изображения, связанная с ритуально-мифологическим подтекстом, представлена в группе одноногих антропоморфных персонажей [Флерова, Флеров, 2005. С. 57].

В целом, все описанные выше предметы из Центральной Азии, как и хазарские реликварии изготовлены из особой косторезной заготовки – разветвления верхней части ветвистых рогов оленя (см. рисунок, 6 ). Следует отметить, что в традиционной ритуальной практике Южной Сибири естественные разветвления органических материалов (дерева, рога) наделялись магическими возможностями. Из этих заготовок изготавливались родовые обереги и рукояти шаманских бубнов [Сагалаев, 2001. С. 217]. Для хазарских реликвариев такая связь материала и формы заготовки, скорее всего, также была очень существенной.

Преобладающая зооморфность образов гравировок на описанных выше центральноазиатских роговых предметах из роговых разветвлений во многом обусловлена самостоятельным сюннуским пластом в искусстве так называемого «звериного стиля» [Давыдова, Миняев, 2008. С. 46].

Следует подчеркнуть, что прототипы изделий из роговых разветвлений, из которых позднее будут изготавливаться хазарские реликварии, являются наиболее древними, относящимися к концу I тыс. до н. э. – началу I тыс. н. э. В этот начальный период культурогенеза тюркоязычных кочевников их судьбы были весьма тесно связаны с сюннами-хуннами [Боталов, 2009. С. 328]. Особенно интенсивно эти контакты и взаимодействие осуществлялись на территории Восточного Туркестана, где в памятниках кенкольского типа (Орлатский могильник), связанных с вторжением хуннов [Там же. С. 157], появляются роговые изделия с многофигурными гравировками явно центральноазиатского происхождения [Никаноров, Худяков, 1999].

Длительность процесса хуннского проникновения на запад [Боталов, 2009. С. 157], очевидно, создавала все условия для активной интеграции или заимствования в формирующуюся тюркскую культурную среду определенных категорий косторезных предметов, среди которых особое место занимали изделия из роговых разветвлений. Это вполне могло способствовать сохранению архаизмов в косторезных изделиях, наиболее явно выраженных в ритуальной сфере.

Многофигурность и динамизм композиции на изделиях из Тариатского могильника в Монголии, могильника Барагай в Бурятии и Орлатского могильника из Восточного Туркестана имеют определенное сходство с более поздними средневековыми гравировками седельных накладок из древнетюркского могильника Кудыргэ в Горном Алтае. Это предмет также вырезан из пластин, полученных из массивного разветвления оленьего рога.

Сходство материала (рог оленя), косторезной заготовки (роговое разветвление), конструкции (пустотелость после удаления внутреннего губчатого вещества рога) и декора (многофигурные изобразительные композиции) позволяет рассматривать хуннские роговые предметы из Центральной Азии (Иволгинское городище, Дырестуй-ский могильник, могильник Барагай, Тари-атский могильник) в качестве прототипов для декорированных хазарских реликвариев

Восточной Европы, изготовлявшихся уже в Средние века. Идентичность сырья и однотипность заготовок являются не только важными технологическими признаками, но и одними из существенных критериев выявления определенной культурной традиции. Для предметов косторезного производства это неоднократно прослеживалось в изделиях, бытовавших еще в конце I тыс. до н. э. и встречающихся вплоть до конца I тыс. н. э. [Бородовский, 1997. С. 93, 210. Табл. 49, 1–5 ; 2007. С. 55].

В целом, хазарские роговые реликварии можно рассматривать как признак традиций гунно-тюркской культурной трансформации в рамках вещевого комплекса.

CENTRAL ASIAN PROTOTYPES OF THE KHAZAR HORNY DECORATED RELIQUARIES