Центральный строительный комплекс городища Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму. Новые материалы

Автор: Внуков С.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам последних полевых и камеральных исследований греко-скифского городища Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму. В последней четверти II в. до н. э. здесь строится небольшое укрепление уникальной планировки. Его Центральный строительный комплекс (ЦСК) в период вхождения Крыма в состав державы Митридата Евпатора, видимо, был местом размещения гарнизона понтийских войск. В статье рассматривается планировочная структура комплекса, его датировка, периодизация; затрагивается вопрос о смешенном этническом составе населения укрепления. На основании анализа проведенного инструментального обмера конструкций установлено, что в основе плана ЦСК использованы меры длины, распространенные в Херсонесе. Это позволило составить план-реконструкцию Центрального комплекса (рис. 3).

Северо-западный крым, городище кара-тобе, финальный эллинизм, центральный строительный комплекс, размерный модуль

Короткий адрес: https://sciup.org/143180020

IDR: 143180020 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.124-133

Текст научной статьи Центральный строительный комплекс городища Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму. Новые материалы

Городище Кара-Тобе находится на западной окраине г. Саки в Северо-Западном Крыму. Оно занимает стратегически важную высоту коренного берега озера Сасык, расположенную на стыке пересыпей этого озера и соседнего Сакского озера. Это позволяло контролировать древние дороги, проходившие по обеим пересыпям, а также просматривать весь Каламитский залив до Керкинитиды (рис. 1).

Исследования многослойного поселения Кара-Тобе и близлежайших памятников ведутся ежегодно на протяжении 40 лет с 1983 г. На городище раскопано более 2500 кв. м площади, выделено четыре строительных периода, разделенных на строительные горизонты. Самый ранний период датируется финальным эллинизмом, остальные три относятся к позднескифскому поселению. Никаких более ранних античных сооружений или наслоений на поселении не обнаружено, но в нижних слоях здесь постоянно встречается примесь материала четвертой – http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.124-133

Рис. 1. Городище Кара-Тобе, центральная часть, общий вид с северо-востока (на заднем плане музей Кара-Тобе)

третьей четверти II в. до н. э. ( Внуков , 2021). Это свидетельствует о том, что на этом холме существовали более ранние сооружения, которые были полностью разобраны в древности на камень, а связанные с ними наслоения срыты до материка или полностью перемешаны при строительстве и функционировании позднеэллинистического укрепления. Кроме того, в юго-восточной части раскопа под античными конструкциями были обнаружены остатки курганной насыпи, перекрывавшей как минимум три безынвентарных скорченных погребения бронзового века.

Позднеэллинистический поселок на Кара-Тобе (четвертая четверть II – первая треть I в. до н. э.) имел подквадратную в плане форму. Его размеры около 100 × 100 м. Он был окружен позднее разобранной стеной из рваного камня толщиной 0,8–1,0 м ( Внуков , 2007. С. 68). За внешней северной стеной поселения вдоль коренного берега озера Сассык тянулся участок, использовавшийся для сброса мусора, где также имелась редкая нерегулярная хозяйственная застройка.

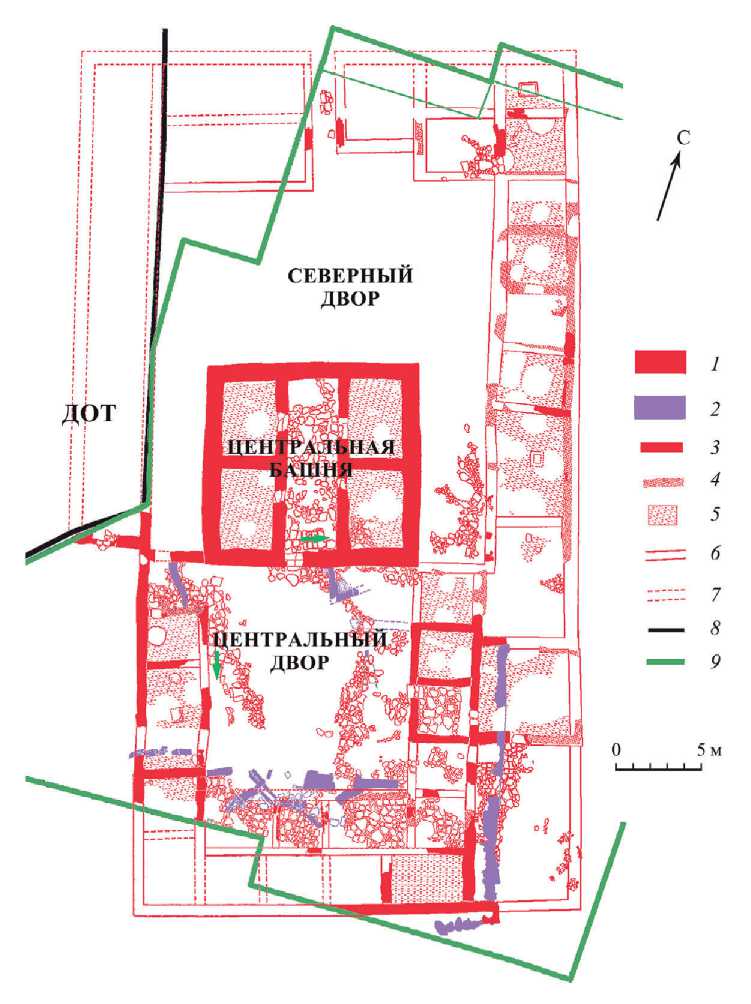

В центре укрепления находился Центральный строительный комплекс (далее – ЦСК), также окруженный стеной из рваного и тесаного камня во вторичном использовании1. Практически все внешние границы комплекса раскрыты раскопками. За северным бортом раскопа остается лишь северная стена ЦСК. Ее местоположение восстанавливается на основании средней ширины раскрытых внутренних помещений.

Рис. 2. Кара-Тобе, Центральная башня в процессе раскрытия, вид с запада (фото 2005 г.)

В центре ЦСК находилась двухэтажная квадратная башня (рис. 2). В сложенных насухо квадровых кладках ее внешних стен встречаются использованные вторично рустованные блоки IV–III вв. до н. э. разных размеров. Порой они уложены рустованной стороной внутрь кладки. Судя по мощным слоям глины в отложениях к югу от башни, ее второй этаж был сырцовым. Находки черепицы на поселении практически отсутствуют, и это свидетельствует о том, что крыша башни была камышовой.

Планировка Центральной башни отличается от устройства более ранних башен сельскохозяйственных усадеб региона. Ее внутреннее пространство разделено кладками север – юг на три почти одинаковые части. Центральная часть представляет собой мощеный коридор, ведущий от входа. Справа у входа в коридоре располагалась лестница на второй этаж. Ее нижние ступени каменные; верхние, видимо, были деревянными. Западная и восточная части башни разделяются кладками запад – восток на два одинаковых помещения каждая, входы в которые вели из коридора. В торцах дверных проемов сохранились многочисленные пазы и вырубки, связанные с устройством разнообразных запоров. В каменных порогах имелись лунки для установки подвижной оси дверного полотна. Вероятно, башня выполняла функции, близкие римскому преторию. В начале строительного периода II при приспособлении скифами Центрального комплекса для своих нужд оплывшие сырцовые конструкции второго этажа были полностью разобраны, а все наслоения, накопившиеся до этого в башне, были вычищены до материка. Сохранившиеся нижние отложения в помещениях башни и находки в них относятся уже к позднескифскому периоду2.

С юга и с севера к башне примыкают два двора – Центральный и Северный. Вход в Центральный комплекс был с севера. Сами ворота еще не раскрыты. Выявлена только южная часть неширокого коридора, который вел от них в Северный двор. Северный и Центральный дворы соединялись проходом вдоль западной стены башни (рис. 3).

Центральный двор комплекса расположен к югу от башни. На востоке и юге его ограничивали два ряда помещений, на западе – один ряд таких же помещений. Больший по размеру Северный двор на востоке и западе ограничивали по одному ряду помещений, на севере – два ряда. Стены окружавших дворы помещений в скифское время были почти полностью разобраны на камень. Планировку сооружений часто приходилось определять по границам глиняных полов и каменных вымосток, а также по траншеям выборок каменных кладок. Кроме того, почти все западные помещения Северного двора были полностью уничтожены котлованом при строительстве на городище в конце 1940-х гг. пункта корректировки огня Черноморского флота3.

Вход в Центральную башню осуществлялся из мощеного Центрального двора. Большинство помещений вокруг этого двора были скомпонованы попарно в блоки, состоящие из мощеного дворика и выходящего в него крытого помещения. Дворики выходили в Центральный двор (рис. 3). Такие блоки напоминают планировку казарм некоторых римских стационарных каструмов. В этих помещениях прослежено по два жилых уровня. На нижнем уровне отсутствуют следы каких-либо печей, что типично для греческих построек. На верхнем жилом уровне в нескольких помещениях на полу в одном из углов были открыты глинобитные печки, а в центре – низкие сырцовые «столики». То и другое характерно для позднескифских жилищ.

Нижние наслоения Центрального двора в своей основе двуслойные. Вымост-ку перекрывал сравнительно тонкий (до 0,2 м) слой суглинка с золой, образовавшийся за время функционирования ЦСК. Верхние наслоения над ним содержали большое количество глиняных прослоек и целые массивы практически стерильной глины. По всей видимости, это завалы сырцовых стен верхнего этажа Центральной башни и верхних частей стен помещений вокруг двора, которые скифы переместили во двор при перестройке построек после ухода понтийских войск.

Бόльший по размеру немощеный Северный двор также был окружен помещениями, в большинстве которых тоже выделяются два жилых уровня. В некоторых из них на обоих уровнях находились глиняные печки и сырцовые «столики». Здесь открыт только один мощеный дворик, аналогичный дворикам Центрального двора. Наслоения Северного двора, в отличие от Центрального, представляют собой типичный зольник.

По всей видимости, Северный и Центральный дворы имели различное назначение. Мощеный Центральный двор, видимо, был «жилым». Вокруг него

Рис. 3. Кара-Тобе, Центральный строительный комплекс, план-реконструкция

Условные обозначения: 1 – строительные горизонты Iа, Iб; 2 – строительный горизонт Iв; 3 – кладки стен; 4 – траншеи выборок стен; 5 – глиняные полы; 6 – восстанавливаемые трассы кладок; 7 – трассы предполагаемых кладок; 8 – котлован ДОТа; 9 – границы располагались жилые помещения, в которых изначально могли размещаться понтийские солдаты. Северный двор был хозяйственным. В помещениях вокруг него располагались как жилые, так и хозяйственные помещения, которые занимала скифская «обслуга». Судя по характеру застройки, скифы занимали и территорию вокруг ЦСК. Этнический состав населения Кара-Тобе в это время, вероятно, был смешанным, но этот вопрос требует специального исследования.

Площадь между ЦСК и внешними стенами укрепления была застроена небольшими усадьбами, состоящими из нескольких изолированных помещений, скомпонованных вокруг небольшого двориками. Такая застройка обычна для синхронных варварских поселений региона. Подошвы стен этих ранних помещений залегали на материке, как и отес от строительства Центральной башни и помещений ЦСК.

Для определения размерного модуля, использовавшегося при строительстве ЦСК, был сделан инструментальный обмер главных осей комплекса и основных его планировочных структур, Центральной башни и ряда наиболее сохранившихся помещений. Всего с помощью тахеометра было сделано более 50 замеров.

При анализе полученных данных приходилось учитывать то, что большинство кладок комплекса сложено из рваных или отесанных во вторичном использовании камней на глине. Точность их измерений не может быть высока. Порой разница замеров одного параметра на соседних камнях одной кладки достигает 5 см и более. В ряде случаев для большей надежности делалось несколько замеров одного параметра в разных местах и высчитывалось их среднее значение.

Основные результаты обмеров представлены в табл. 1. Установлено, что реконструируемая длина всего Центрального комплекса по оси север – юг (его северная стена еще не раскрыта) составляла около 51,8 м, ширина (запад – восток) – около 30,07 м, размеры Центральной башни соответственно 11,89 м и 12,59 м.

Статистический анализ данных замеров показал, что размеры ЦСК и его основных планировочных структур во многих случаях кратны 30 см (табл. 1). Среди линейных мер, распространенных в позднем эллинизме в Средиземноморье и в Причерноморье, в т. ч. в Херсонесе, наиболее близки этой величине короткий ионийский (он же аттико-эфбейский или эллинистический) фут (0,296 м) и короткий аттический фут (0,301 м) ( Буйских , 1999. С. 97, 98). Размеры основных планировочных структур ЦСК дают наибольшее количество кратных совпадений именно с этими стандартами (табл. 1)4. Они оба широко применялись в Херсонесе (Там же. С. 98). Примечательно, что среди таких совпадений преобладают четные значения, более удобные для практических целей. Но определить, какой именно из указанных стандартов (футов) использовался при строительстве, невозможно. Разница между ними всего 5 мм, что меньше погрешности измерений. Расхождения полученных фактических размеров с предполагаемыми стандартами лишь в двух случаях превышают 2 %. Средние отклонения полученных

Таблица 1. Размеры основных планировочных структур Центрального строительного комплекса греческой крепости: м – в метрах, ф – в коротких аттических (аттико-эвбейских) футах

|

ЦСК (общий) |

Центральная башня |

Южный двор |

|||||||||

|

с-ю |

з-в |

с-ю |

з-в |

с-ю |

з-в |

||||||

|

м |

ф |

м |

ф |

м |

ф |

м |

ф |

м |

ф |

м |

ф |

|

51,80 |

175,0 |

30,07 |

101,59 |

11,89 |

40,0 |

12,59 |

42,53 |

13,33 |

45,03 |

12,04 |

40,0 |

Таким образом, анализ размеров основных планировочных структур ЦСК позволяет говорить об использовании при его строительстве аттико-эфбейских или коротких аттической мер длины, распространенных в Херсонесе. Это подтверждает предположение об участии херсонесских мастеров в строительстве укрепления ( Буйских , 2008. С. 144), а также дает дополнительную информацию для реконструкции несохранившихся частей комплекса и установления последовательности сооружения его разных частей. В итоге на основе обмерных планов раскопов прежних лет, стратиграфии и полученных раскопками новых данных был составлен схематический план-реконструкция Центрального комплекса (рис. 3). Также был определен размерный модуль, который мог использоваться при его сооружении.

Планировка Центрального комплекса не имеет прямых аналогий в Северном Причерноморье. По всей видимости, в нем размещался небольшой понтийский гарнизон, который контролировал дорогу в Северо-Западный Крым. Воины занимали Центральную башню и помещения вокруг Центрального двора. Северный двор, скорее всего, был хозяйственным. В помещениях вокруг него и за пределами ЦСК жили семьи представителей местного населения, обслуживавшие этот гарнизон. Население крепости, видимо, изначально было смешанным.

Раскрытые строительные остатки и связанный с ними материал позволяют утверждать, что укрепление на Кара-Тобе было построено в последней четверти II в. до н. э., видимо, в период Диофантовых войн или сразу после них. Точная датировка описываемого строительного комплекса вызывает определенные сложности. По-видимому, при эвакуации понтийских войск всё ценное имущество и утварь были вывезены, остальное было вычищено скифским населением. Закрытые комплексы, связанные с функционированием укрепления, немногочисленны. Лишь в двух помещениях были обнаружены единичные развалы сосудов. В позднеэллинистических отложениях в качестве примеси регулярно встречаются немногочисленные находки IV – середины II в. до н. э., в том числе монеты и амфорные клейма (Внуков, 2021). Монеты последней четверти II в. до н. э. – первой трети I в. до н. э, найденные на городище, представлены исключительно выпусками Митридата Евпатора. Они позволяют установить время нахождения понтийских войск на поселении. Специальному рассмотрению этого вопроса посвящена отдельная статья (Внуков, 2022). Позднеэллинистические монеты показали, что вывод понтийского гарнизона произошел незадолго до смерти Митридата Евпатора в 63 г. до н. э. или вскоре после нее.

Схожую картину дает анализ хронологии фрагментов амфор и амфорных клейм, обнаруженных в мешаных позднеэллинистических отложениях в Центральном комплексе. Они представлены всеми основными типами начала IV – середины I в. до н. э. ( Внуков, Ефремов , 2017) При этом заметно преобладает позднеэллинистическая тара, более ранние фрагменты встречаются лишь в качестве примеси. Самые поздние родосские клейма, обнаруженные на Кара-Тобе, относятся к началу хронологической группы VI ( Внуков, Ефремов , 2017. С. 77. Табл.). Поступление товаров в амфорах из средиземноморских центров практически прекращается в первой четверти I в. до н. э. В последние годы правления Митридата на городище поступало вино почти исключительно из причерноморских центров. Это связано с внешнеполитической обстановкой в регионе, в частности с римскими блокадами Северного Причерноморья ( Внуков , 2016. С. 96, 97, 99, 117).

Таким образом, основная масса находок из ранних отложений на памятнике датируются временем не ранее последней четверти II в. до н. э. – первой трети I в. до н. э. В пользу датировки постройки крепости в позднем эллинизме свидетельствует и присутствие в кладках ЦСК во вторичном использовании рустованных квадров IV–III вв. до н. э.

Укрепление на Кара-Тобе – единственно известное монументальное сооружение в Северо-Западном Крыму, построенное в конце II в. до н. э. по размерным стандартам, использовавшимся в Херсонесе. Этим строительством, видимо, руководили херсонесские мастера. При этом маловероятно, что Херсонес в период войн был способен самостоятельно организовать столь крупное мероприятие. Видимо, оно было организовано понтийским командованием, а в качестве рабочей силы в нем использовались понтийские войска, заинтересованные в устройстве опорных пунктов в регионе для контроля сухопутных и морских путей в Северо-Западный Крым, а также, вероятно, местное скифское население. Само наличие позднеэллинистического укрепления в стратегически важном пункте на Кара-Тобе подтверждает предположение о размещении там же понтийского отряда. Факт присутствия войск Митридата в регионе позволяет предполагать, что существовала какая-то система военного контроля над скифским населением Северо-Западного Крыма, видимо, для обеспечения поступления хлеба из региона. Ее организация пока неясна: возможно, ко времени смерти Митридата эта система еще не была четко отлажена.

Таким образом, продолжающиеся исследования на Кара-Тобе предоставляют новую информацию для уточнения ряда важных вопросов истории Крыма во второй – первой половине I в. до н. э. Они опровергают некоторые предположения, ранее высказанные мною в различной форме в предыдущих публикациях

(о существовании позднескифского поселения на Кара-Тобе до строительства понтийского укрепления, о возможной реколонизации херсонеситами региона в период его вхождения в состав державы Митридата и др. ( Внуков , 2007. С. 75; 2016. С. 91, 94–96, 98). Также требуют внимания признаки присутствия позднескифского населения на Кара-Тобе в период размещения там понтийского гарнизона. Помимо этого, результаты работ дают интересные хотя и косвенные свидетельства в пользу гипотезы ряда исследователей о локализации на Кара-Тобе крепости Евпаторион, основанной в Крыму Диофантом после победы над скифами ( Раевский , 1968; Мо-лев , 1976. С. 30–33; 1995. С. 34). Но это уже тема специального исследования.

Список литературы Центральный строительный комплекс городища Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму. Новые материалы

- Буйских А. В., 1999. О стандартах линейных мер в строительно-камнетесном деле Херсонеса IVII вв. до н. э. // Античный мир и археология. Вып. 10. Саратов: Саратовский ун-т. С. 95-100.

- Буйских А. В., 2008. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху. Симферополь: Крымское отделение Ин-та востоковедения НАНУ. 421 с. (МАИЭТ; suppl. 5).

- Внуков С. Ю., 2007. Центральный строительный комплекс городища Кара-Тобе (конец 2 - 1 половина 1 в. до н. э.) // Древняя Таврика / Ред.: Ю. П. Зайцев, В. И. Мордвинцева. Симферополь: Универсум. С. 67-80.

- Внуков С. Ю., 2016. Позднеэллинистические амфоры городища Кара-Тобе в Крыму // ДБ. Т. 16. М.: ИА РАН. С. 90-121.

- Внуков С. Ю., 2021. Городище Кара-Тобе в эпоху эллинизма // Античные реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории: материалы науч. конф. / Ред.: А. В. Зайков, Д. А. Костромичев, Е. С. Лесная. Севастополь: Антиква. С. 56-61.

- Внуков С. Ю., 2022. О времени размещения войск Митридата Евпатора в Северо-Западном Крыму по данным нумизматики // ПИФК. Вып. 4 (78). С. 77-83.

- Внуков С. Ю., Ефремов Н. В., 2017. Керамические клейма из раскопок городища Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму // Крым в эпоху эллинизма. Межкультурные процессы по данным новейших археологических исследований / Гл. ред. Ю. П. Зайцев. Симферополь: Тарпан. С. 19-120, 279-285.

- Молев Е. А., 1976. Митридат Евпатор. Создание Черноморской державы. Саратов: Саратовский гос. ун-т. 76 с.

- Молев Е. А., 1995. Властитель Понта. Нижний Новгород: Нижегородский гос. ун-т. 144 с.

- Раевский Д. С., 1968. О местоположении древнего Евпатория // ВДИ. № 3 (105). С. 127-133.