Центры социально-гуманитарных технологий как инструмент формировании эффективной системы управления развитием региона

Автор: Крамаров Сергей Олегович, Светашев Сергей Сергеевич

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Стратегия развития регионов

Статья в выпуске: 3 (3), 2013 года.

Бесплатный доступ

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью корректировки системы управления экономикой региона. В работе рассмотрены и обоснованы методологические положения, формирующие современный способ практического эволюционного преобразования системы управления экономикой региона. Регион рассмотрен как квазикорпорация, являющейся крупным субъектом собственности и экономической деятельности, что обеспечивает рост эффективности, инновационности, конкурентоспособности и социальной привлекательности региона. В таком качестве регионы становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала, повышая тем самым уровень жизни регионального сообщества.

Управление региональной экономикой, инновационность, кластер социально-гуманитарные технологии, форсайт технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14338662

IDR: 14338662 | УДК: 334

Текст научной статьи Центры социально-гуманитарных технологий как инструмент формировании эффективной системы управления развитием региона

Современные тенденции развития экономики в изменяющихся рыночных условиях обозначили проблему поиска новых подходов, форм, методов и механизмов управления на всех уровнях федеративного устройства для обеспечения высокой конкурентоспособности страны, роста качества жизни населения.

В решении этой проблемы огромная роль принадлежит регионам, в которых создается и воспроизводится экономический, человеческий и инновационный потенциал общества. В условиях формирования инновационной модели развития страны особо возрастает значение эффективного управления различными видами ресурсов и процессами при смещении центра управления социально-экономическими преобразованиями на уровень региона, его территориальных единиц, входящих в их состав хозяйствующих субъектов.

Необходимость развития системы управления регионом обуславливается как объективными факторами, так и сложившимися традиционными недостатками и новыми несоответствиями в самой управленческой системе: отсутствием четкого представления о функционировании механизма управления регионом и механизма развития экономики региона; превалированием отраслевого подхода в формировании региональных органов управления; дублированием функций управления по ряду направлений деятельности; недостаточным уровнем компетентности и творчества работников органов регионального управления; фрагментарностью организационных действий по развитию системы управления регионом и др. [1-2].

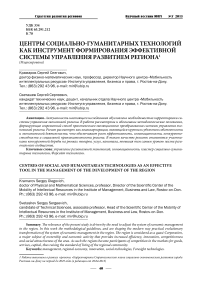

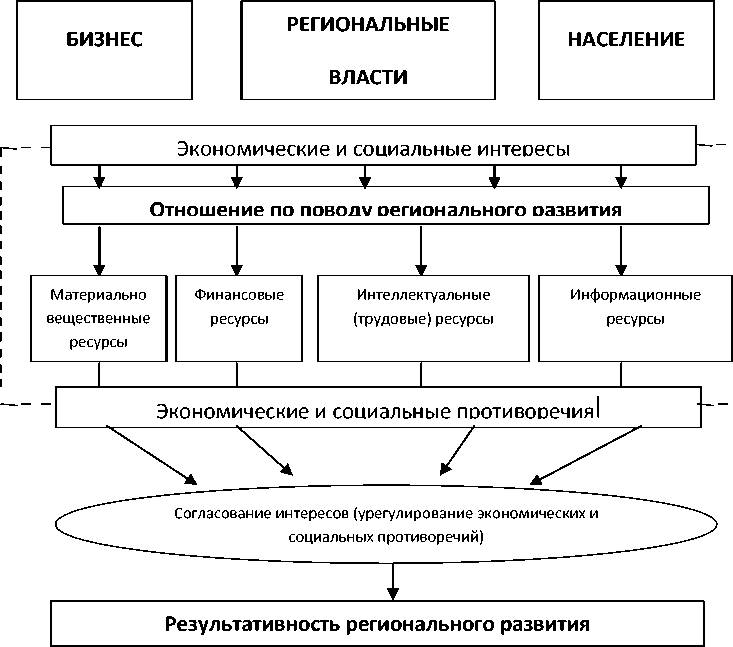

Первоначально в трудах основоположников региональной экономики регион выступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и потребления товаров, сферы обслуживания. Регион не рассматривался как субъект экономических отношений, носитель особых экономических интересов. Напротив, в современных теориях регион исследуется как многофункциональная и многоаспектная система и может быть определен как административно-территориальная и социально-экономическая подсистемы страны и одновременно сложная многоаспектная социокультурная и производственно-хозяйственная система, обладающая специфическим потенциалом, определенной степенью целостности, комплексности, единством внутренней структуры, взаимосвязей и функций, формирующих воспроизводственные процессы, характеризующейся собственными рыночными интересами и особенностями социально-экономических преобразований, имеющей соответствующие органы управления, призванные обеспечивать устойчивое развитие территории и повышение качества жизни регионального сообщества в условиях федерализма и глобализации. В настоящее время регион Российской Федерации рассматривается как квазигосударство, которое представляет собой относительно обособленную подсистему государства и национальной экономики. Он аккумулирует все больше функций и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших центру (процессы децентрализации и федерализации). Одна из главных функций региональной власти – регулирование экономики региона. Взаимодействие региональных и федеральных властей, а также разные формы межрегиональных экономических отношений (например, в рамках межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия) обеспечивают функционирование региональных экономик в системе национальной экономики. Тем не менее, хозяйственную деятельность многих субъектов Российской Федерации нельзя назвать успешной, большинство их остаются дотационными, а состояние части из них носит депрессивный характер. Поэтому, в сложившихся условиях видится целесообразным представлять регион как квазикорпорацию, являющуюся крупным субъектом собственности и экономической деятельности (рис. 1).

В таком качестве регионы становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала. Примером могут служить защита торговой марки местных продуктов, соревнования за более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.

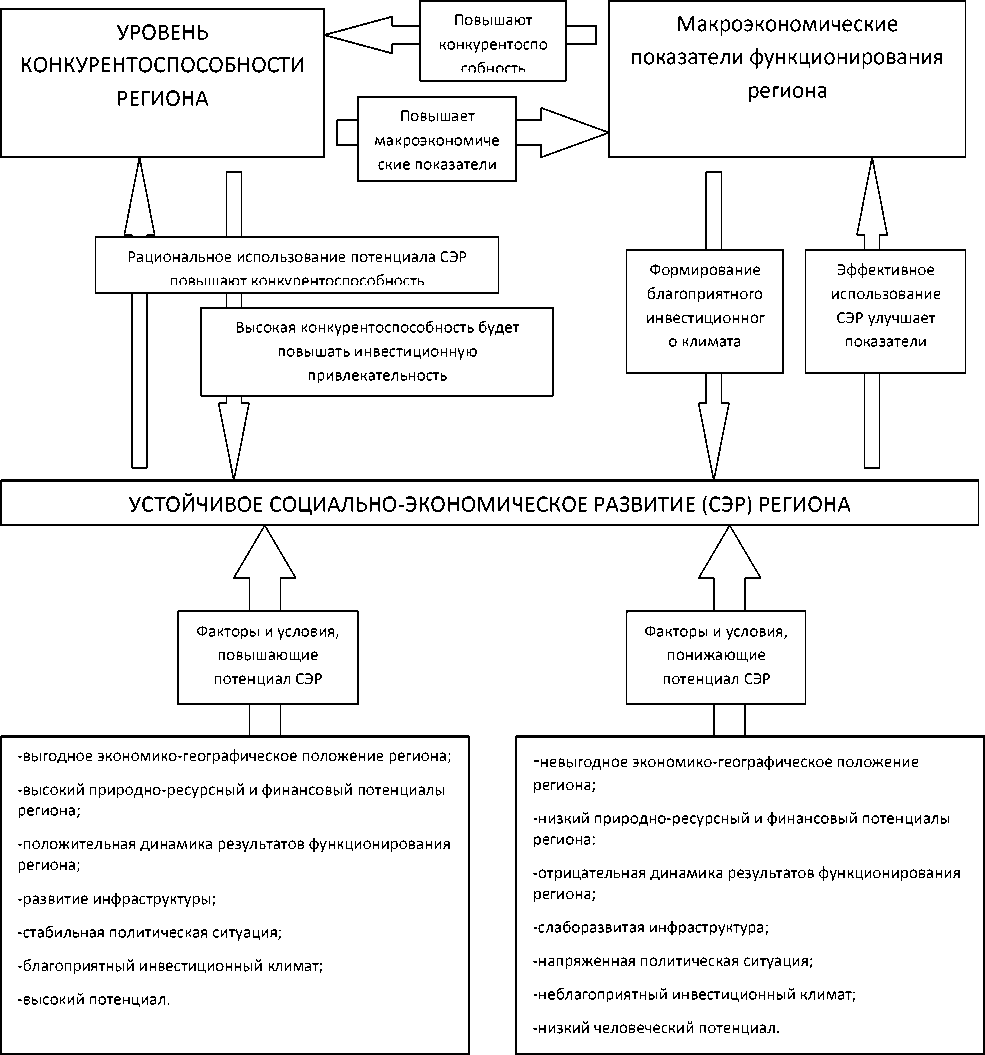

В данном случае, как и в любой корпорации, основным элементом региональной системы выступает человеческий потенциал (рис. 2), определенную долю которого составляет внешний приток специалистов (иммиграция рабочей силы), однако важнейшей составляющей этой системы является внутренний рынок рабочей силы, на котором представлены работоспособные специалисты, постоянно зарегистрированные в данном регионе. Основное пополнение внутреннего регионального человеческого потенциала происходит за счет разного уровня и статуса учебных программ, представленных как учебными заведениями базовой подготовки, так и организациями или отделами предприятий, занимающихся повышением квалификации и переподготовкой специалистов.

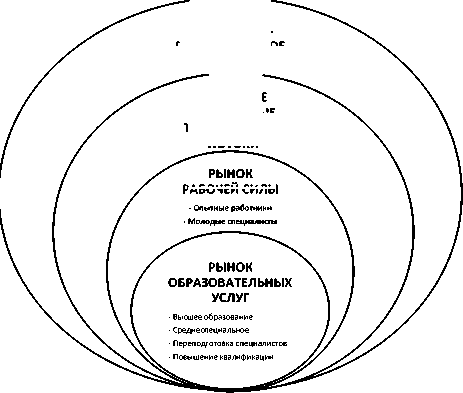

Система управления региональным развитием представляет собой сложную совокупность компонентов, включающую органы управления, целевые стратегические установки, закономерности, принципы, функции, структуры, ресурсы, методы, организационную культуру, компетенции, технологии и инструменты, тесно взаимосвязанные между собой, образующие различные подсистемы в их интегра-

Рисунок 1. Модель функционирования региона как квазикорпорации

ционной целостности и формирующие механизм воздействия на региональное хозяйство, воспроизводственный потенциал, условия жизнедеятельности населения, организации и домашние хозяйства, общественные, экономические и социальные процессы в целях повышения конкурентоспособности региональной экономики и качества жизни населения (рис. 3).

В настоящее время система управления экономикой региона нуждается в создании и совершенствовании эффективных прогрессивных форм и инструментов регионального развития. Так, в связи с изменяющимися общественными и рыночными условиями на передний план экономического развития регионов выдвигаются кластерные формы хозяйствования.

ЭКОНОМИКО

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Опытные работники

- Молодые специалисты

- Высшее образование

- Среднеспециальное

- Переподготовка специалистов

- Повышение квалификации

РЫНОК

РАБОЧЕЙ СИЛЫ

РЫНОК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ

Рисунок 2. Основные элементы региональной системы

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

Кластер – это не просто сумма взаимосвязанных предприятий, а сетевое интегрированное взаимодействие всех его элементов и процессов. Создание кластера приводит к синергетическому эффекту, который заключается в количественном и качественном росте многих составляющих социально-экономического развития региона, определяющих повышение его конкурентоспособности: – увеличение количества налогоплательщиков

-

и налогооблагаемой базы;

-

– увеличение числа работающих мест;

-

– появление удобного инструмента для взаимодействия с бизнесом;

-

– возникновение условий для структурной перестройки экономики региона;

-

– рост инвестиционной привлекательности региона;

-

– повышение политической значимости региона.

Рисунок 3. Элементы системы управления региональным развитием (РР)

Преимущества для бизнеса региона в целом выражаются в следующем:

-

– снижение трансакционных издержек;

-

– улучшение возможностей для более результативного выхода на глобальные рынки;

-

– активизация инновационной деятельности и появление новых знаний;

-

– совершенствование и модернизация рыночной инфраструктуры;

-

– стимулирование малого бизнеса.

Комплексная поддержка кластерного подхода к развитию региональной экономики нашла отражение в Областной долгосрочной целевой программе инновационного развития Ростовской области на 2012-2015 годы. Вузы, научно-исследовательские учреждения, конструкторские бюро и предприятия, работающие в одной сфере, уже сейчас объединяются в инновационные кластеры. Так, среди кластеров высоких медицинских технологий и медицинского оборудования, космических и оптико-электронных технологий, агропромышленных технологий особое место занимает кластер социально-гуманитарных технологий, призванный мобилизовать, капитализировать и развить человеческий капитал региона как стратегического ресурса инновационного социально-экономического развития территории, а также объединить усилия населения, власти и бизнеса по поводу регионального развития (рис. 4). Нужно отметить, что начиная с 70-х годов ХХ века в ряде развитых стран сформировалось убеждение, что технократические концепции дальнейшего социально-экономического развития не могут стать его базой, т.к. не в состоянии учесть, мобилизовать и развивать главный ресурс этого этапа – человеческий капитал. Индустриальная экономика уже не может обеспечить рост ВВП (ВРП), необходимый для обеспечения благосостояния в новых условиях. В этой связи стратегии развитых и динамично развивающихся стран фокусируют усилия и ресурсы на мобилизации и развитии всех направлений, связанных с включением человеческого капитала в процессы инновационной трансформации и прехода к экономике, построенной на знании. На формирование такого подхода эти страны потратили около сорока лет, что может послужить грубой оценкой инерционности сложных социально-экономических систем при подобных преобразованиях.

Исходя из вышесказанного, для формирования эффективной системы управления региональным развитием целесообразно создание центров инновационных социально-гуманитарных технологий, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей Ростовской области благодаря мобилизации, капитализации и развитию человече-

Рисунок 4. Механизм функционирования кластера социально-гуманитарных технологий

ского капитала населения как стратегического ресурса инновационного социально-экономического развития региона. В рамках таких центров должны решаться следующие задачи:

Мониторинг качества и эффективности используемых в регионе социально-гуманитарных технологий с точки зрения их эффективности и инновационности, анализ потребностей, на разных уровнях хозяйствования, в использовании современных, апробированных мировой практикой социально-гуманитарных технологий, которые обеспечивают капитализацию и всестороннее развитие интеллектуального, социального и творческого потенциала жителей как стратегического ресурса построения новой экономики.

Содействие предприятиям, организациям, муниципалитетам и территориям в переходе к использованию высокоэффективных, инновационных социально-гуманитарных технологий, соответствующих уровню применяемых научно-технических технологий.

Разработка, содействие распространению и реализации механизмов и схем вовлечения в хозяйственный оборот социального, интеллектуального и креативного потенциала всех сотрудников организаций, предприятий, а также социума в целом.

Установление, развитие и использование международных связей для мониторинга появляющихся за рубежом социально-гуманитарных инноваций, их заимствования, адаптации и дальнейшего распространения в регионе.

Содействие мобилизации интеллектуальных и творческих ресурсов Социума для инициации, распространения и поддержки процесса нововведений.

Внедрение процессов и механизмов формировании инновационного, творческого и предпринимательского мышления у учащихся на всех уровнях региональной образовательной системы.

Содействие формированию регионального правового пространства, которое обеспечивает «режим наибольшего благоприятствования» для реализации и повышения качества человеческого капитала территории.

Создание условий, технологическая, организационная и иная поддержка развития делового партнерства бизнес-сообщества, власти, науки и образования, Социума для достижения взаимосогласованных целей.

Содействие эффективному использованию потенциала новейших Информационно-Коммуникационных Технологий на всех уровнях хозяйство- вания и целенаправленного продвижения региона к формированию Информационного общества, используя в качестве индикатора достигнутых результатов международный «Индекс готовности к Информационному обществу».

Содействие и технологическая поддержка процессов развития предпринимательского мышления, реализация экономической самоорганизации и формирования предпринимательской среды в регионе.

Основной формой взаимодействия в рамках данного центра является частно-государственное партнерство (ЧГП), которое представляет собой организационно-экономические отношения между бизнесом, государственными структурами, муниципальными образованиями и общественными организациями, основанный на интеграции определенных процессов и видов деятельности и разрешении существующих и возникающих между ними противоречий и препятствий путем достижения согласия и взаимопонимания на основе переговоров. ЧГП предполагает организацию и развитие форм взаимодействия и сотрудничества всех участников, базирующихся на долгосрочных, устойчивых, равноправных и взаимовыгодных принципах, обеспечивающих разграничение, согласованность и координацию деятельности по конкретным функциональным сферам в разнообразных областях регионального развития.

Возможны различные направления и формы взаимодействия региональных органов управления и бизнеса. При этом взаимодействие должно основываться на обсуждении с участием представителей бизнес-сообщества вопросов и планов повышения конкурентоспособности региона и отдельных компаний, выявления и устранения административных барьеров, препятствующих ведению предпринимательской деятельности. Далее необходимо привлечь представителей бизнес-сообщества к участию в разработке проектов нормативных актов; процессу формирования региональных программ и планов повышения эффективности использования средств из различных источников, направленных на инновационные и инфраструктурные проекты, проведение НИОКР, коммерциализацию результатов научных разработок. Следует организовать формы совместного участия в развитии высшего и среднего профессионального образования, модификации рыночной инфраструктуры, а также в поддержке отраслевых и территориальных биз- нес-ассоциаций. При этом функции координации различных видов и форм частно-государственного партнерства в регионах целесообразно возложить на министерства (департаменты) экономического развития, которые должны привлечь все другие министерства и ведомства к тесному сотрудничеству. Расширение направлений и форм частно-государственного партнерства будет служить эффективным средством интеграции усилий различных категорий регионального сообщества при достижении целей экономического развития региона.

Основной технологией функционирования таких центров являются Форсайт технологии – один из эффективных инструментов формирования общественного мнения и позиции профессиональных сообществ. Они позволяют направлять и фокусировать деятельность вовлеченных в процесс компаний, организаций и широких групп людей, в единое русло, и, соответственно влиять на постановку целей и задач, обусловленных представлением о возможных путях развития отдаленного будущего. В том числе, как наиболее уязвимых, так и обладающих потенциалом точках роста.

Предложенные и обоснованные в теоретические и методологические положения формируют современный способ практического эволюционного преобразования системы управления экономикой региона, что обеспечит рост эффективности, инновационности и конкурентоспособности региона и тем самым – повышение уровня жизни регионального сообщества.

Список литературы Центры социально-гуманитарных технологий как инструмент формировании эффективной системы управления развитием региона

- Акперов И.Г., Брюханова Н.В. Инновационный агент/учебно-методическое пособие -Ростов-на-Дону. -Типография ООО «Агентство Артель», 2010. -40 с.

- Ахтариева Л.Г. Современное развитие системы управления регионом: методология, инструментарий, механизмы: монография.//Маннапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. -Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2010.

- Коробова О.В., Герасимов Б.И., Быковский В.В. Региональная экономика: реструктуризация системы управления развитием региона/Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. -104 с.

- Методологические аспекты и опыт стратегического планирования территориального развития в регионах России и развитых странах Запада: методическое пособие/Под ред. А.И. Гаврилова, -Нижний Новгород, 2005. -95 с.