Церковнославянский перевод греческой службы Киево-Печерским святым Мелетия Сирига по рукописному источнику XVII века

Автор: Борисова Татьяна Станиславовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 3 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена церковнославянскому тексту службы Киево-Печерским святым, сохранившемуся в единственном списке XVII века (собрание Воскресенского монастыря, № 137). Исследование было проведено на основе неизданного рукописного греческого и славянского материала с использованием описательного и сопоставительного текстологического методов. Проведенный анализ позволил доказать, что данный славянский текст является переводом греческой службы, написанной в 1643 году церковным писателем Мелетием Сиригом, посетившим Киев в качестве легата Вселенского патриархата. На основании описания списка и особенностей языка славянского текста было установлено, что рассматриваемый перевод был выполнен в Киево-Печерской обители непосредственно после написания греческой службы. Текстологический анализ показал, что отдельные фрагменты данной службы впоследствии использовались в гимнографических комплексах КиевоПечерским святым, однако сама служба не вошла в богослужебную практику. Следовательно, создание как греческого оригинала службы, так и ее церковнославянского перевода находилось в русле политики Киевской митрополии по общецерковному прославлению Киево-Печерских святых, поддержанной Мелетием Сиригом, но по неизвестным причинам оставшейся в то время незавершенной.

Гимнография, киево-печерские святые, мелетий сириг, греческо-русские духовные связи, церковнославянские переводы

Короткий адрес: https://sciup.org/147237062

IDR: 147237062 | УДК: 821.14

Текст научной статьи Церковнославянский перевод греческой службы Киево-Печерским святым Мелетия Сирига по рукописному источнику XVII века

Литературная деятельность выдающегося греческого богослова и книжника Мелетия Сирига (1585–1663) [3: 591–594], [9: 271–278] по созданию гимнографии Киево-Печерским святым и последующий перевод данных произведений на церковнославянский язык являются одной из наиболее ярких страниц и показательных иллюстраций греческо-русских культурных связей. В целом становление и развитие культа КиевоПечерских святых происходили в постоянном и многоэтапном диалоге, то есть в обмене репликами, между греческой и русской духовностью: в VII–XIII веках в греческой православной культуре формируется Афонская монашеская община, в ΧΙ веке Антоний Печерский, согласно преданию постриженный в монахи и подвизавшийся на Афоне, возвращается на Русь и основывает Киево-Печерский монастырь, шесть веков спустя в июне 1643 года обитель посещает официальной легат Константинопольского патриарха Парфения I грек Мелетий Сириг [10: 204–205] и составляет первые гимнографические тексты Киево-Печерским святым на греческом языке1, далее эти тексты переводятся на церковнославянский язык, перерабатываются и уже в переработанном виде ложатся в основу соответствующей славянской гимнографической традиции и в целом почитания данных святых, существующего до сегодняшнего дня2. И наконец, хоть и не широко распространенный, но существующий в современной Греции культ Киево-Печерских святых, сформировавшийся как на основе текстов Мелетия Сирига, так и последующих русских источников [7], также является репликой в этом продолжающемся на протяжении веков диалоге двух православных культур.

Объектом нашего исследования является созданный на одном из этапов данного диалога церковнославянский текст праздничной службы Киево-Печерским святым, обнаруженный в рукописном источнике XVII века.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ТЕКСТ

Церковнославянский текст полной праздничной службы Киево-Печерским святым на настоящий момент был обнаружен в единственном списке – в рукописи XVII века из Воскресенского собрания № 137 (Описание Святой горы Афонской и прочее), ныне хранящейся в Государственном историческом музее (далее Воскр. 137). Данный сборник, наряду с рассматриваемым текстом, включает в себя переводы текстов агиографического характера о Святой Горе: Описание Святой горы Афонской и Житие преподобного Петра Афонского3.

Анализируемый текст, помещенный в конце (на листах 82–111 об.) сборника, озаглавлен так:

« плмдть совершлемь преподовкны^ь и вгоносны^ъ §цъ нлши^ъ иже в пещере киевской подви^лвъши^сд и вс^ъ иже в роси проси^въши^ъ. состлвлены вышл ме-летиемь сириньгомъ иеръмлнл^омъ критъскимъ екъслръ-^омъ светеишлго и вселенского плтрилр^л киръ плръ»ени^ и всего свъщенъного его соворл посллнныи рос1и въ летл седмъ тьс^шь сто п^тдес^ть перьвлго • мсцл изн^ » (82).

Таким образом, в заглавии содержится имя автора службы (Мелетий Сириг), его официальный статус (экзарх Вселенского патриархата), а также дата создания (июнь 1643 года). Текст представляет собой полный вариант праздничной службы, состоящий из малой вечерни, великой вечерни, а также утрени с полиелеем и двумя канонами Киево-Печерским святым.

Текст написан скорописью и одним писцом, однако как стиль, так и плотность письма несколько раз меняются на протяжении текста. На некоторых его участках используется киноварь для выделения заголовков и заглавных букв, на других весь текст написан одними чернилами. В рукописи достаточно много исправлений, сделанных рукой того же писца, пропущенные тропари дописаны на полях. Все это, а также состав сборника свидетельствуют о том, что рукопись не предназначалась непосредственно для литургического использования. Однако обилие орфографических ошибок исключает возможность того, что текст был записан непосредственно его составителем / переводчиком.

ГРЕЧЕСКИЙ ОРИГИНАЛ

Сопоставительный анализ показал, что перед нами достаточно точный перевод греческого текста службы, созданного в 1643 году греческим книжником Мелетием Сиригом во время его пребывания в Киеве4 [7: 523–530]. Оригинал произведения, подробно рассмотренный нами ранее по двум греческим рукописным источникам XVII–XVIII веков, один из которых является авто- графом Мелетия [1: 29–34], входил в составленный им комплекс произведений, наряду со службой включающий в себя молебный канон тем же святым, а также два цикла ямбических эпиграмм: «тем же святым» и на «сосуды для святого мира». На настоящий момент церковнославянского перевода эпиграмм, греческий оригинал которых был издан Ф. Деторакисом [6], обнаружить не удалось. Напротив, подробно рассмотренный нами ранее [4] перевод молебного канона, осуществленный в том же 1643 году, неоднократно редактировался и после существенных переработок лег в основу текста, используемого в современной богослужебной практике [2: 755–766].

Соответствующий рассматриваемому церковнославянскому греческий текст службы озаглавлен следующим образом:

«Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν Πι ε τζαρίῳ ἀσκησάντων καὶ πάντων τῶν ἐν Ῥωσίᾳ λαμψάντων, συντεθεῖσα ὑπὸ Μελετίου ἱερομονάχου τοῦ Κρητός, λεγάτου τοῦ Παναγιωτάτου καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Παρθενίου καὶ πάσης τῆς περὶ αὐτὸν ἱερᾶς συνόδου, ἀποσταλέντος πρὸς Ῥόσους κατὰ τὸ αχμγ΄ ἰνδικτιῶνος δεκάτης, ἐν μηνὶ ἰουνίῳ» (683)5.

Следовательно, цитированное нами выше заглавие славянской службы является точным переводом данного греческого текста и сообщаемые сведения об авторе и времени создания службы находят подтверждение в греческих источниках, один из которых написан самим автором.

Дополнительным доказательством того, что рассматриваемый славянский текст является переводом с греческого оригинала, можно считать наличие в данном оригинале текстовых акростихов в обоих канонах утрени, а именно Πατέρας μέλπω τοὺς τροφίμους Ῥωσίας (701) и Σπηλαιωτῶν ἄθροισμα αἰνῶ προφρόνως (702) . Акростих образуют начальные буквы всех тропарей канонов, включая богородичные. Церковнославянский перевод точно следует за структурой и текстом оригинала и, как следствие, теряет акростих. Однако в заглавиях канонов, как это часто происходит в переводной славянской гимнографии, содержится указание на акростих и на его текст в славянском переводе:

« и стъ 1м [канон] гллс в • емз же крлегрлние сице • §цл пом пислтел^ (так!) росии » (92 об.)

« инъ клнон стым гллс и • емз же крлегрлние печерски соворъ ^вллм зсердно » (93 об.) .

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И ВОПРОС О ЕГО АВТОРСТВЕ

В источниках не сохранилось имени переводчика службы. Однако вставка слова браты , сделанная им в синаксарь праздника после шестой песни канона, свидетельствует о том, что он сам входил в общину Киево-Печерской обители:

«Τῷ αὐτῷ μηνί μνήμιν ἐπιτελοῦμεν

πάντων τῶν ἐν Ῥωσίᾳ λαμψάντων ἁγίων, βασιλέων, ἀρχιερέων, ἱερέων, μαρτύρων, ^ovaxtov, тav ev аппХшф аакnааvтtov• tov кол то ke^Yava цёро вршто Kadop&VTOQ ev ПleтZap^ф ке^pеva, ког воёрото ё^огото ёктеХаоттют» (715).

« того же мца память совершАем»

в росии проси^в»шиЕ» ст»»Е»

врАт» АрЕиертев» и мзчеников»

иноков» в пещере пострадавшие»

ие» же мощи мирА и^ливающа

Тр^тс^ в пещерскимь лежАЩА^ и чюдесА преЕВАЛНАЮ совершАютс^» (103-103 об.).

Отметим также, что в процитированном выше синаксаре, причем как в греческом оригинале, так и в церковнославянском переводе, не конкретизируется день памяти, существует лишь неопределенное упоминание тф оитф цnv^ / того же мца . Данный факт свидетельствует о незавершенности процесса канонизации.

В целом перевод выполнен точно и свидетельствует о глубоких знаниях переводчика как церковнославянского, так и греческого языков. О квалификации и стиле переводчика свидетельствует и большое количество редких церковнославянских слов, калькирующих соответствующие греческие, некоторые примеры приведены в табл. 1.

В этой связи особый интерес вызывает и единственное во всем тексте службы гапакс-заимствование апостаси (апаатоаго) в переводе заключительного тропаря второго канона, куда Мелетий вставляет чрезвычайно злободневный для него призыв к единению Православных церквей:

«ZuцфtoVtos пpаабpapдvтеq прдс то eptov, аакртррш веацокар1ата1, паvтеq рцегс, юс ё^ evdq атоцотас прдс; vpaq аvaва&цеv Хиаоте, тос ёпavaатааеlq тос ков’ pp&v, тос т^с аподтошос тф коацф бе eippvpv, ког аaтцp^av ppiv еехеаве» (724).

« согласно притекАЮще к вашим» посниче-ством» вговлженни все мъ ^ко § един»1Е» 8ст» к вам» вопием» рАтьрешите восстание ^же на н» сеть апостаси и мирови же мирА спАсени^ нам» испросите » (109).

Таблица 1. Церковнославянские кальки сложных греческих слов, употребленные переводчиком Воскр. 137

Table 1. Church Slavonic calques of Greek compound words used by the translator of the manuscript 137 from the Resurrection Monastery collection

|

Греческое сложное слово |

Церковнославянский перевод |

|

φιλέορτος |

ПрА£ДНоЛЮвЬЦЬ |

|

κακοπάθεια |

ТЛострАДАШе |

|

ὑψιβάμμων |

в»соковосеодн»и |

|

εὐθυπορών |

ПрАB0ШеСTB8Ющiи |

|

ἀγωνοθέτης |

подвигоположьник» |

|

μυριοπλάσιος |

тьмочисленн»и |

|

καρτερόφρων |

терпеливом8дрiи |

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА СЛУЖБЫ

Интерес представляет тот факт, что рассмотренный нами в предыдущей работе [4] перевод Молебного канона Киево-Печерским святым из того же комплекса Мелетия Сирига ( канон молевн»и к» вс Ь м» ст»»м печерским киевским р w сiиским чздотворцем твореше мелет1А сиригзшА е ^ АрЕи константинополского грекА в» в- шаго в р w сiискои ^емли рок» ае"м г, Синодальное собрание 456, XVII век, листы 181–184 об. (далее Синод. 456)) был выполнен другим книжником. Об этом свидетельствует как разная транслитерация греческого имени автора: Eup^YO?: сиригзшь - сириньг» , так и существенные разночтения в переводе единственного повторяющегося в обоих текстах песнопения – отпу-стительного тропаря Киево-Печерским святым (табл. 2).

Таблица 2. Славянские переводы отпустительного тропаря службы Киево-Печерским святым Мелетия Сирига

Table 2. Slavonic translations of the Apolytikion from the divine service to the Kyivan Caves Saints by Meletios Syrigos

Греч. оригинал

Воскр. 137

Синод. 456

Уте катгЛвЕтЕ Ei? цупцата Ёаитои^ nEoiKAEioavTE?, tote та павп VEKowoavTE? та тп^ аарко^ ои-VEтaфnтE, тщ Хргатщ, кас та? twv oacpovwv ev тон; KaTaxeovcoi? ЕЛиаатЕ, EVEopa? паvаoфovs, кас Sia тоито ипЕр^рвптЕ Ev 6d^q Ei? ovpavov? Ev aYYEЛыv трифп (697)

егдА снидесте во гров» сам»е» севе ^Аключивьшеса тогда стрАсти 8мертвивше плотцки^ погревостес^ ЕрСт8 и ди^вольски^ в под»7емн»Е» рА^рвшисте тогрАД» вгоноснии и сего рАди англи венцА от» невес» вамь подають (90 об.-91)

егдА сшидосте во гров» сам^е» севе ^Аключивше тогда стрАсти ммертвивше плотски с»погревостес Ерви и дщволск стти в преисподн»Е» рАтдртшисте w вгоноснiи и сего ради аггли втньц с» нв"с» вам» подають (484-484 об.)

С другой стороны, отдельные фрагменты рассматриваемого перевода полной службы впоследствии были использованы в составленном на основе Молебного канона гимнографиче- ском последовании, озаглавленном вертогрАд» цвЪтоносн»Е» поееал» или стиЕир» и ПАрАклис всЬм» прпдвн»м» ^цем» нашим» в пещерАЕ» постничествовАвшим» Pwссiиским чздотворцем», рассмотренном по рукописному Каноннику 1655 года из собрания Российской национальной библиотеки, шифр O. I. 31 (далее O. I. 31). Речь идет о следующих песнопениях:

-

• два цикла стихир малой вечерни: шесть стихир на «Господи, воззвах» (инципит Ἀσκηταὶ 0EдфpovEq - постници Егомздр1и ) и четыре стихиры на стиховне (инципит Σπήλαιον τῶν AqoTwv - пеферз рл^воиник о къ );

-

• два отпустительных тропаря: малой вечерни (инципит Τὴν πολυΰμνητον πόλιν τιμήσωμεν – многоп^т^и грлдъ почтемъ ) и великой вечерни (инципит "Ote катёЛбЕТЕ Eiq qvqqaTa - егдл снидосте къ гров-ы ) с последующим богородичным;

-

• два седальна по первой и второй кафизме утрени с богородичным (инципиты Ἀντώνιον

niaToq ©EoSoaiov aqa - лнтониа кернии и »ео-досиа ккзпе, Катав«С £ni Tqq yq^ — сошедъ нл ^емлю );

-

• кондак и икос канонов утрени (инципиты Та av^ oiKEiv - гаппимл ^витлти, Aeuaaov KpiqaT^v ©Eov aoф^aq - ве^ьднз сздевъ вжи а премздрости соответственно);

-

• литийная стихира великой вечерни с богородичным (инципит Τοὺς γενναίους τοῦ Χριστοῦ aTpaTi^Taq - довлаа ^рстк^ коин^ ).

Сопоставительный анализ текстов данных песнопений (три произвольно выбранных фрагмента представлены в табл. 3) показал, что в данной компиляции был использован перевод Воскр. 137 с незначительными исправлениями.

Таблица 3. Сопоставительный анализ выборочных совпадающих песнопений перевода службы (Воскр. 137) с компиляцией O. I. 31

Table 3. Comparative analysis of selected matching hymns from the service translation (manuscript 137 from the Resurrection Monastery collection) with O. I. 31 compilation

|

Греческий оригинал |

Воскр. 137 |

O. I. 31 |

|

Стихира на «Господи, воззвах» малой вечерни |

||

Ἀσκηταὶ θεόφρονες ὑμᾶς, οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ἐφανέρωσεν, ἐν πᾶσι πέρασι, τοῖς τῆς οἰκουμένης, θαύματα προχέοντας, καὶ μῦρα ἰαμάτων ἐκβλύζοντας αὐτῷ πρεσβεύσατε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος (653–654)

Постниць в"гомздр^а клсъ ни ^емла потлилл есть но вг ъ и^килъ есть ко кс^ъ конъце^ъ кселенн^а чздесл и^ликлюфе мирл исцеление источлюфла. томе молитеса длроклти са дшлмъ нъшимъ миръ и келию млсть (82-82 об.)

Постници вгомздрш клсъ ни ^емлд потлилл естъ но вг ъ и^акилъ есть къ кстхъ концехъ кселенн^д чюдесл и^ликлю-фихъ: и мгр^ исц-блеши истлчлюфихъ. томе помолитесд длроклти дшлмъ нл-шимъ, миръ и кел1ю милость (177 об.-178)

Седален на первой кафизме утрени

Ἀντώνιον πιστοί, Θεοδόσιον ἅμα, φωστῆρας ἐπὶ γῆς, μοναστῶν ἐποφθέντας, τιμήσωμεν ἐν ᾄσμασι, καὶ σὺν τούτοις Ἱλάριον, ἀρχιποίμενα, τῆς Κιοβίας τὸ κλέος, τοὺς θεράποντας τῆς οὐρανῶν βασιλείας, Χριστὸν μεγαλύνοντες (698)

лнтониа кернии и »еодосиа ккзпе ск^-тилники нл ^емли монл^ок акикши^са почтем к песне^ с ними 1ллрионл плст^-ра нлчллникл и к^екъсквю сллки згод-ник^ невеснлго цр?ткиа хрс"тл келичлю-фла (91)

лнттон1д к^рн1и »етодтос1д кквп^ ск^тил-Никл Нл ^емёи IWwH^ акЛьШлАсА почтем къ п^сне^ и с ними иллр1№нл пл-ст^рем нлчллникл к1екск8ю по^кллв, ягодники невеснлго цр?ткл хрстл келичл-юфлд (187 об.-188)

Кондак канонов утрени

Τὰ ἄνω οἰκεῖν ποθήσαντες βασίλεια, τὸ σῶμα στενοῖς τάφοις περιεκλείσατε, καὶ αὐτὸ λεπτύναντες, πρὸς οὐράνιον ὕψος ἤρατε, ἀνεμποδίστως ἀπολαύοντες, τὴν δόξαν Κυρίου σὺν ἀγγέλων χοροῖς (714)

к^шнаа товитлти ко^лювикше цр"ьсткл тело к тесных грове^ъ ^лткори-сте и мне источикше к невеснои к^сот подъасте неко^ъврлнно нлсллждлюфеса сллк^ гсдна со лнгльскими лики (102102 об.)

еышнаа товитлти ко^лювикше

и-

црсткл т^ло къ т^сн^х гров^х ^лткор сте : и с1е источикше къ нвснои к^- сотъ подасте неко^врлнно нлсллждлюфесд сллк^ гн" съ лгглскими лики (194 об.)

Обнаруженный нами в уникальном списке церковнославянский перевод полной службы КиевоПечерским святым Мелетия Сирига (Воскресенское собрание № 137, XVII век) является важным свидетельством начальных этапов церковного прославления Киево-Печерских святых и позволяет прояснить ряд сохраняющихся и в современной исследовательской литературе загадок относительно данного процесса и роли в нем греческого книжника.

Сопоставительное текстологическое исследование данного перевода с переводом Молебного канона Киево-Печерским святым Мелетия Си-рига, рассмотренного нами ранее [4], показало, что они были выполнены независимо разными славянскими переводчиками. Позднее компиляция из обоих источников (молебный канон из Си- нод. 456 и отдельные фрагменты службы из Воскр. 137), переработанная на основе греческого оригинала, легла в основу гимнографического последования «стихир и параклиса» из O. I. 31. Содержащаяся в последнем источнике дата – 12 сентября 1643 года – позволяет установить, что как оба перевода, так и последующая переработка были совершены за два с половиной месяца, последовавшие с момента написания греческого текста в июне 1643 года. В том же 1643 году ряд КиевоПечерских святых впервые включается в месяцеслов, входящий в состав Следованной Псалтири, изданной Петром Могилой в Киево-Печерской ти-пографии6, что свидетельствует о том, что деятельность Мелетия находилась в общем русле канонизаторской политики Киевской митрополии

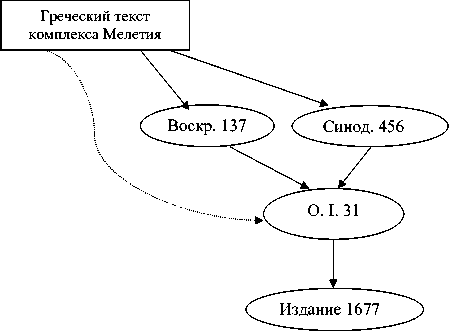

[5: 155–157], [8: 338–340]. Не вызывает сомнения и факт личной заинтересованности Мелетия в общецерковном прославлении Киево-Печерских святых в контексте его деятельности по укреплению единства Православных церквей для совместного противостояния западным влияниям. По неизвестным для нас причинам, однако, активные действия Петра Могилы и Мелетия Сирига в этом направлении не приносят ожидаемого результата, процесс церковного прославления остается незавершенным, о чем свидетельствует и отсутствие дня памяти, а трехмесячная бурная гимнографическая и переводческая деятельность сменяется периодом молчания, который продолжается вплоть до 1677 года, когда на основе последнего компилированного текста (стихир и параклиса) издается ПрлЕило молевиое прпдви^мъ оцеиг печерскими, и кс Ъ мг стъшъ е мллои р w ссiи проаЕШ'ым. п Ъ влемое когдл, и гд Ь кто и^еолитъ [4: 61-66], [5: 156]. В данном издании текст подвергается существенной как стилистической, так и идеологической переработке, дополняется значительной оригинальной частью, меняется состав поминаемых в нем святых, и эта переработка уже проводится без учета как греческого текста Мелетия, так и первых славянских переводов. Текстологическая история церковнославянских переводов гимнографического комплекса Мелетия схематично представлена на рисунке.

Что касается службы, то она, по всей видимости, в связи с отсутствием официального прославления, так и осталась невостребованной и была забыта. В XIX веке, когда был наконец введен общий день памяти Киево-Печерских святых, была составлена новая служба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, отметим, что созданный Ме-летием Сиригом гимнографический комплекс

Текстологическая история церковнославянских переводов гимнографического комплекса Мелетия Сирига

Textual history of Church Slavonic translations of the hymnographic complex by Meletios Syrigos свидетельствует не только о его таланте, литературной и богословской образованности, но и о том глубоком впечатлении, которое произвела на него русская монашеская община и русская святость. Во всем тексте видно искреннее чувство, это не просто гимн, написанный по заказу, но текст глубоко прочувствованный. Видно глубокое уважение к русской культуре, которая воспринимается не как чужая, а как своя, глубоко родная, православная, понимание и уважение, даже приятие не только общей православной составляющей, но и того национального начала, культурного своеобразия, которое русские добавили к православию. Все это позволило тексту Мелетия после переработок, о которых мы говорили выше, войти в литургическую жизнь Русской православной церкви, а нам говорить о нем как о важном этапе прославления Киево-Печерских святых и греческо-русского культурного диалога.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

1 Pargoire J. Meletios Syrigos, sa vie et ses œuvres // Echos d’Orient. 1908. № 11. P. 280.

-

2 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Т. 2. Киев, 1883–1898. С. 337–338.

-

3 Амфилохий, арх. Описание Воскресенской Ново-Иерусалимской библиотеки. М., 1876. С. 178; Кавелин Л. А. Описание славяно-русских рукописей книгохранилища Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, и заметки о старопечатных, церковнославянских книгах того же книгохранилищ. М., 1871. С. 56.

-

4 Pargoire J. Meletios Syrigos, sa vie et ses œuvres // Echos d’Orient. 1908. № 11. P. 280.

-

5 Здесь и далее греческий оригинал службы цитируется по бумажному рукописному кодексу № 778 из библиотеки Подворья Храма Гроба Господня в Константинополе, XVII в. С. 683–728.

-

6 Псалтирь Следованная. Киев, 1643. 234 с.

Список литературы Церковнославянский перевод греческой службы Киево-Печерским святым Мелетия Сирига по рукописному источнику XVII века

- Борисова Т. С. Мелетий Сириг и "греческий взгляд" на киевских святых // VI Международная научная конференция по эллинистике памяти И. И. Ковалевой: Тезисы и материалы конф. Москва, 20-23 апреля 2021 г. М., 2021. С. 29-34.

- Минея февраль. М., 2002. 812 с.

- Ченцова В. Г. Мелетий Сириг // Православная энциклопедия. Т. 44. М., 2016. С. 591-594.

- Borisova T. Hymnographic implex by Meletios Syrigos dedicated to the Kyivan Cave Saints and all Russian Saints in the Russian tradition // Scrinium. 2021. № 17. P. 41-67.

- Дива печер лаврських: Колективна монографiя / Вiдп. ред. В. М. Колпакова. Киев, 2011. 248 с.

- Δετοράκης , Θ. Μελέτιου Συρίγου του Κρήτος Ανέκδοτα Επιγράμματα στους Αγίους της Λαύρας Πιετζαρίου του Κιέβου // Επιστημονική Επετηρίδα Νεάπολις Κρήτης. 2014. Τ. 5 (1). Σ. 36-44.

- Πασχαλίδης Σ. Η Αντιστροφή μιας Σχέσης: Ρωσικές αγιολογικές Παραδόσεις στην Ελληνόφωνη Ορθοδοξία (16ος-19ος αι). Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο Κόσμος των Σλάβων. Θεσσαλονίκη, 2015. Σ. 519-539.

- Petrowycz M. The Addition of Slavic Saints to Seventeen-century Liturgical Calendars of the Kyivan Metropolitanate. Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy. Rome, 17-21 September 2008. Leaven-Paris-Walpole, 2012. P. 331-343.

- Podskalsky G. Η Ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας. 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των Δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση. Αθήνα, 2005. 578 σ.

- Tchentsova V. Les peintures de l'eglise Saint-Sauveur de Berestovo: Remarques sur le programme iconographique et epigraphique. Museicon. 2020. Vol. 4. P. 193-212.