Частота факторов сердечно-сосудистого риска и эффективность операций коронарного шунтирования у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа

Автор: Дониров Батор Аюржанаевич, Хунхинов Андрей Михайлович, Донирова Оюна Сергеевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы факторы сердечно-сосудистого риска и их взаимосвязь с развитием СД у 274 пациентов с ИБС, перенесших операцию коронарного шунтирования. Показано, что у больных с ИБС в сочетании с СД чаще встречались ожирение и курение. Факторами, оказавшими влияние на возникновение СД у больных ИБС, были более старший возраст, женский пол, индекс массы тела>30 кг/м2 и отягощенный анамнез по СД. Также выявлены особенности клинического течения ИБС у больных с СД, к каковым относилась более частая регистрация прогрессирующей стенокардии и инфаркта миокард в анамнезе.

Аортокоронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца, факторы сердечнососудистого риска, сахарный диабет

Короткий адрес: https://sciup.org/148182174

IDR: 148182174 | УДК: 616-089.811

Текст научной статьи Частота факторов сердечно-сосудистого риска и эффективность операций коронарного шунтирования у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа

Актуальность

Известно, что аортокоронарное шунтирование (АКШ) значительно улучшает качество и прогноз жизни больных ишемической болезнью сердца [4]. Среди больных, направляемых на АКШ, значительную часть составляют пациенты с сахарным диабетом (СД). Так, среди перенесших коронарное шунтирование в США доля больных СД составила 40% [2]. Особенностями ИБС при СД является диффузный характер поражения коронарных артерий, а также стертость клинических симптомов, отчетливо проявляющихся лишь при поражении нескольких коронарных артерий. Поэтому на операцию попадают больные со значительной выраженностью коронарного атеросклероза, что может отражаться на ближайших и отдаленных результатах вмешательства [5]. Согласно большинству исследований, в лечении больных с многососудистым поражением коронарных артерий приоритетным методом считается АКШ. Например, по данным исследования BARI (2007), у пациентов с сахарным диабетом частота тяжелых кардиологических и цереброваскулярных осложнений в течение 3 лет после реваскуляризации выше после стентирования, чем после АКШ [7]. Сходные данные были получены в исследовании ARTS-Treil [1], согласно которому рецидив сте- нокардии и необходимость в повторной реваскуляризации через год после лечения наблюдались чаще у больных после стентирования многососудистых поражений: у больных СД после операции шунтирования необходимость в повторной реваскуляризации составила 3,1%, после стентирования – 22,3% (p<0,001). Таким образом, доля больных СД среди общего числа оперируемых растет и составляет сегодня, по данным различных клиник, от 15 до 40% [3].

Традиционными факторами риска ИБС у больных СД сердечно-сосудистого риска являются дислипидемия, артериальная гипертензия, курение, семейный анамнез ранней ИБС, наличие микро- или макроальбуминурии. Однако при одном и том же количестве известных факторов риска смертность от ИБС у больных СД значительно выше, чем в популяции. Агрессивное течение клинически манифестированной ИБС у больных СД заставляет с особым вниманием относиться к возможностям первичной профилактики ИБС, к попыткам предотвратить или по крайней мере задержать ее развитие. Особое значение при этом приобретает борьба с факторами, определяющими риск развития ИБС у больных СД 2-го типа.

Цель: изучение факторов сердечнососудистого риска и эффективности коронарно- го шунтирования у больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа.

Материал и методы

Проанализированы истории болезни 274 пациентов с ИБС, которым была выполнена операция коронарного шунтирования (КШ) в условиях отделения сердечно-сосудистой хирургии Республиканской клинической больницы г. Улан-Удэ в 2012-2013 гг. Средний возраст больных составил 57 (51-63) лет. Было 212 (77,3%) мужчин со средним возрастом 57 (5162) лет и 62 (22,7%) женщины со средним возрастом 61 (55-64) год. Пациенты с СД составили I группу (n=68), пациенты без СД – II группу (n=206).

У всех больных измерялись артериальное давление (АД) и антропометрические показатели с вычислением индекса массы тела (ИМТ), определялись глюкоза, общий холестерин (ОХС), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) и триглицериды (ТГ) крови. Всем больным проводили электрокардиографию (ЭКГ) и эхокардиографию (ЭхоКГ). За критерий гипертрофии ЛЖ (левого желудочка) принимали зна- чения индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) ≥ 125 г/м2 для мужчин и ≥ 110 г/м2 для женщин. Критериями систолической дисфункции левого желудочка считали конечнодиастолический размер (КДР)>5,5 см и/или ФВ<50%. Учитывали дилатацию левого предсердия (ЛП): диаметр≥4,0 см. Диагноз сахарного диабета 2-го типа устанавливался на основании данных медицинской документации согласно критериям ADA (2007). Всем больным провели селективную коронароангиографию по общепринятой методике.

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0» («Statsoft», США). Средние значения отображали в виде медиан (Me) с указанием интерквартильного интервала (ИИ). Статистическую значимость различий в независимых выборках определяли по Манну-Уитни. Составляли двумерные таблицы сопряженности. Меру сопряженности признаков оценивали с помощью критерия χ2 по Пирсону.

Результаты

Средние значения возраста и распределение по полу в группах представлены в табл. 1.

Характеристика групп по возрасту и полу

Таблица 1

|

Пациенты I группы, n=68 |

Пациенты II группы, n=206 |

p |

|

|

Возраст (годы) |

60 (54-63) |

57 (51-63) |

0,009 |

|

Соотношение муж-чин/женщин |

44/24 |

168/38 |

0,004* |

Примечание: * - достоверность по критерию х 2 при попарном сравнении

Из таблицы видно, что разница в возрасте между группами была достоверной, то есть пациенты с СД были старше. Также среди больных с СД женщины оперировались чаще, чем в группе с изолированной ИБС (р=0,004).

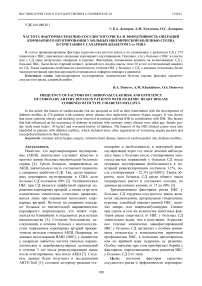

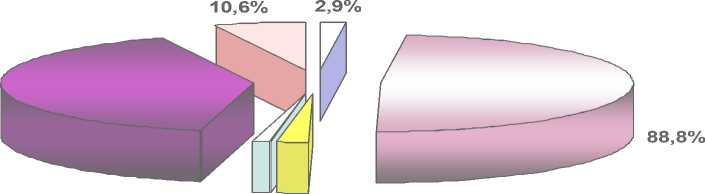

Частота факторов сердечно-сосудистого риска в обследованных группах представлена на рис. 1.

ожирение

АГ гиперХС-емия курение

□ ИБС+СД ■ ИБС |

Рис. 1. Частота факторов риска неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза в группах

Из рисунка видно, что достоверные различия между группами присутствовали лишь в отношении ожирения (р=0,02) и курения (р=0,001), в то время как в отношении артериальной гипертензии и гиперХС-емии подобных данных получено не было.

Для поиска факторов сердечно-сосудистого риска, ассоциированных с развитием СД у больных ИБС, проводили корреляционный анализ по Спирмену. Взаимосвязь факторов риска с развитием СД представлена в табл. 2.

Таблица 2

|

Фактор риска |

Коэффициент корреляции, r |

p |

|

Возраст |

0,13 |

0,02 |

|

Мужской пол |

-0,17 |

0,003 |

|

ИМТ (кг/м2) |

0,18 |

0,02 |

|

СД у родителей |

0,51 |

0,0001 |

Взаимосвязь СД с факторами сердечно-сосудистого риска у пациентов ИБС

Как видно из таблицы, достоверные коэффициенты корреляции у пациентов с СД были получены в отношении возраста, женского пола, ИМТ>30 кг/м2 и отягощенного анамнеза по СД.

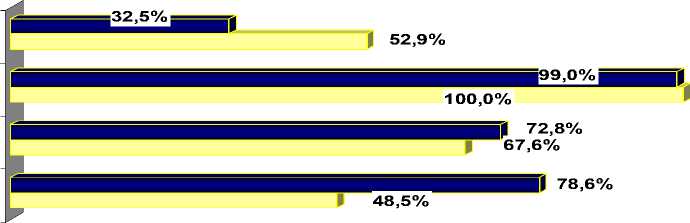

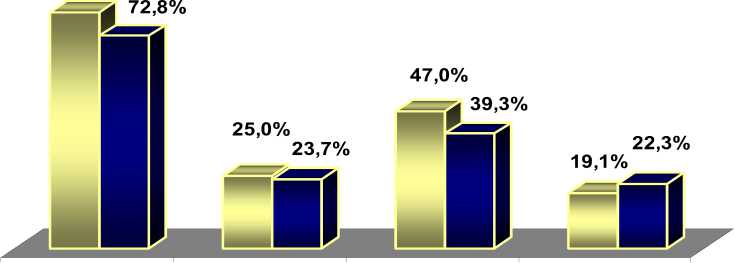

Анализ форм ИБС в группах показал, что у оперированных больных СД практически не диагностировалась стабильная стенокардия на- пряжения (ССН) II функционального класса (ФК). Однако они чаще страдали ССН IV ФК и прогрессированием стенокардии, также чаще имели перенесенный инфаркт миокарда и повторный инфаркт миокарда в анамнезе по сравнению с больными изолированной ИБС (рис. 2, 3).

0,0%

5,8%

76,4%

2,9% 4,4%

91,1%

-

□ ССН II ФК □ ССН III ФК □ ССН IV ФК □ прогре ссирующа я стенокардия □ ПИКС □ повторный ИМ

Рис. 2. Частота различных форм ИБС у больных ИБС в сочетании с СД

74,7%

1,9% 3,8%

-

□ ССН II ФК □ ССН III ФК □ ССН IV ФК □ прогрессирующая стенокардия о ПИКС □ повторный ИМ

Рис. 3. Частота различных форм ИБС у больных изолированной ИБС

Вышеизложенное не противоречит общепринятым данным об атипичном, но от этого не менее тяжелом течении ИБС у больных СД, что проявляется частым присутствием таких форм

ИБС, как прогрессирующая стенокардия и инфаркт миокарда.

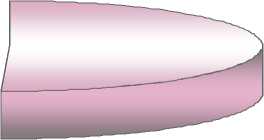

Показатели ремоделирования миокарда, оцененные с помощью ЭхоКГ, также имели некоторые различия в группах (рис. 4).

80,8%

ГЛЖ КДР>5,5 см ЛП>4,0 см ФВ<50%

ИБС+СД ■ ИБС

Рис. 4. Частота изменения некоторых показателей ремоделирования миокарда у больных в группах

Из рисунка видно, что среди пациентов с СД имелась тенденция к более частому обнаружению гипертрофии ЛЖ и дилатации левых отделов сердца, однако эти различия недостоверны.

Проведенная коронароангиография продемонстрировала отсутствие статистически значимых различий в степени стеноза коронарных артерий в группах. Так, у больных СД имела место тенденция к более частому выявлению гемодинамически значимых стенозов (75-95%) и 100%-й окклюзии, однако эти различия недостоверны. Полученные результаты можно попытаться объяснить диффузным и преимущественно дистальным характером атеросклеротического поражения сосудов при СД.

Коронарное шунтирование выполнялось по общепринятым методикам с применением искусственного кровообращения (ИК) и на работающем сердце. Частота выполнения различных вариантов оперативного вмешательства была следующей: в группе больных с ИБС+СД АКШ с применением ИК было выполнено в 28 (44,6%) случаях, в группе больных изолированной ИБС – в 92 (41,1%) случаях. Соответственно АКШ на работающем сердце в группе больных ИБС+СД было выполнено в 40 (55,4%) случаях, в группе больных изолированной ИБС – в 114 (58,9%) случаях. Летальность после вмешательства на коронарных сосудах составила 1,4% в группе больных изолированной ИБС, в то время как в группе больных ИБС+СД летальных случаев зарегистрировано не было.

При выполнении операций коронарного шунтирования у больных в группе ИБС+СД имела место более высокая техническая сложность вмешательства. Кроме того, интраоперационно было выявлено более выраженное атеросклеротическое поражение коронарных артерий и восходящей аорты, отмечалась более частая необходимость в выполнении множественного шунтирования, эндартерэктомии из коронарных артерий и шунтирования дистальных сегментов коронарных артерий, что привело к удлинению временных показателей оперативного вмешательства. Время ИК и время пережатия аорты представлены в табл. 3.

Таблица 3

Временные показатели коронарного шунтирования в группах

|

Показатель |

Пациенты I группы, n=68 |

Пациенты II группы, n=206 |

p |

|

Время ИК (мин) |

90,9±18,6 |

82,9±17,9 |

0,008 |

|

Время ишемии (мин) |

54,9±137 |

51,1±15,4 |

0,04 |

Как видно из таблицы, в группе больных ИБС+СД время ИК и время пережатия аорты превышали таковые в группе больных изолированной ИБС, что являлось статистически достоверным.

Таким образом, по результатам настоящего исследования сделаны следующие выводы:

-

1. Риск развития сахарного диабета у больных ИБС ассоциировался с женским полом, пожилым возрастом, отягощенным по СД анамнезом и ожирением.

-

2. Сахарный диабет ассоциировался с более тяжелыми формами ИБС и более частым развитием ремоделирования миокарда.

-

3. Атеросклеротическое поражение сосудов при СД проявлялось диффузным характером и преимущественно дистальным поражением артерий.

-

4. Характер хирургического вмешательства у больных СД был более сложным, что отражалось на временных показателях.

Список литературы Частота факторов сердечно-сосудистого риска и эффективность операций коронарного шунтирования у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа

- Clinical and Economic Impact of Diabetes Mellitus on Percutaneous and Surgical Treatment of Multivessel Coronary Disease Patients. Insights From the Arterial Revascularization Therapy Study (ARTS) Trial/A. Abizaid et al.//Circulation. -2001. -Vol. 104. -533 р.

- Diabetes is not a risk factor for hospital mortality following contemporary artery bypass grafting/F. Filsoufi et al.//Interact. CardoiVasc. Thorac/Surg. -2007. -Vol. 42. -P. 753-758.

- Hausmann H., Hetzer R. Koronarchirurgie bei Diabetes mellitus//Z. Herz. Thorax. Gefaesschir. -2004. -Vol. 18. -Р. 71-6.

- Kirklin J.W., Blakstone E.H., Pohost G.M. Summary of a consensus concerning death and ischemic events after coronary artery bypass grafting//Circulation. -1989. -Vol. 79 (6 pt 2). -P. 181-191.

- Effect of Diabetes and Associated Conditions on Long-Term Survival After Coronary Artery Bypass Graft Surgery/B.J. Leavitt et al.//Circulation. -2004. -Vol. 110. -P. 41-44.

- Comparison of coronary-artery bypass surgery and stenting for the treatment of multivessel disease/P.W. Serruys et al.//N. Engl. J. Med. -2001. -Vol. 344. -P. 1117-1124.

- The Final 10-Year Follow-Up Results From the BARI Randomized Trial. The BARI Investigators//J.Am. Coll. Cardiol. -2007. -Vol. 49. -Р. 1600-6.