Частота и характер нарушений ритма сердца у больных лимфопролиферативными заболеваниями (сообщение 1)

Бесплатный доступ

С целью изучения частоты и характера нарушений ритма сердца у больных лимфопролиферативными заболеваниями проведен ретроспективный анализ историй болезни 20 больных. Наиболее часто определялась множественная миелома, протекающая с секрецией белка, выраженным остеодеструктивным процессом. Из нарушений ритма у мужчин преобладала синусовая аритмия, у женщин - ускоренный синусовый ритм и тахикардия, с одинаковой частотой (10%) отмечались одиночные желудочковые экстрасистолы. У мужчин преобладали блокады правой ножки пучка Гиса, у женщин - локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости.

Лимфопролиферативные заболевания, нарушения проводимости, нарушения ритма

Короткий адрес: https://sciup.org/147249542

IDR: 147249542 | УДК: 616-006.44:616.12-008.311

Текст научной статьи Частота и характер нарушений ритма сердца у больных лимфопролиферативными заболеваниями (сообщение 1)

Введение. Распространенность лимфопролиферативных заболеваний варьируется в разных возрастных категориях, странах, имеет гендерные особенности. Так, заболеваемость лимфомой Ходжкина составляет в России, Европе, США – 2,1, 2,2, 2,8 случаев на 100 000 населения соответственно, чаще развивается в 16–35 лет, у женщин. Лимфомой Беркитта мальчики болеют в 3–4 раза чаще девочек. Заболеваемость множественной миеломой составляет около 1% от всех злокачественных опухолей [1].

По первичной локализации лимфопролиферативные заболевания разделяют на 2 группы: 1) возникающие в костном мозге – лейкозы, 2) возникающие в лимфоидной ткани, расположенной вне костного мозга – лимфомы. У больных лимфомой с течением времени может происходить колонизация костного мозга опухолевыми клетками первичного очага – лимфома с лейкемизацией [2].

В патогенезе особое место отводится роли онкогенов. Так, для многих B-клеточных опухолей характерно усиление экспрессии клеточного протоонкогена c-myc, вызывающего переход лимфоцитов из состояния покоя (G 0 ) в последующие фазы клеточного цикла. Неконтролируемая экспрессия c-myc индуцирует клетки к непрекращающемуся делению [2].

Дальнейшие патогенетические изменения в организме при лимфопролиферативных заболеваниях связаны с ростом и метаболизмом опухоли. Так, подавление опухолевыми клетками функциональной активности нормальных клеток ведет к развитию иммунодефицитного состояния с присоединением бактериальных и вирусных инфекций, аутоиммунных процессов. Выработка аутоантител к эритроцитарным предшественникам в костном мозге приводит к практически их полной гибели и формированию парциальной красноклеточной аплазии с тканевой гипоксией. Лейкемизация костного мозга влечет за собой развитие недостаточности кроветворения и цитопении периферической крови. Кроме того, рост опухолевых узлов может вызывать дисфункцию близлежащих органов, приводить к истощению организма [2]. В свою очередь, лечение может также осложняться поражением внутренних органов.

Цель исследования: изучить по данным историй болезни частоту и характер нарушений ритма сердца у больных лимфопролиферативными заболеваниями.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни гематологического отделения ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» (г. Саранск) с сентября по декабрь 2017 г. Критериями отбора историй болезни служили: наличие в заключительном диагнозе указания на наличие лимфопролиферативного заболевания как в виде основного, так и сопутствующего заболевания; проведенное электрокардиографичекое исследование. Для дальнейшего исследования было отобрано 20 историй болезни.

Результаты исследования. Распределение мужчин и женщин по историям болезни было одинаковым (1:1). Мужчины находились на лечении в возрасте от 25 до 76 лет, средний возраст - 55±0,1 год, женщины от 41 до 80 лет, средний возраст - 67±0,6 лет.

При анализе поставленных диагнозов чаще определялась множественная миелома, протекающая с парапротеинемией, протеинурией, выраженным остеодеструктивным процессом, анемией (табл.).

Таблица

Частота лимфопролиферативных заболеваний, абс. (%)

|

Лимфопролиферативные заболевания |

Мужчины |

Женщины |

|

Множественная миелома |

7 (70%) |

6 (60%) |

|

Т-лимфобластная лимфома |

2 (20%) |

- |

|

Острый миелоидный лейкоз |

1 (10%) |

- |

|

Острый лимфобластный лейкоз (Т-клеточный) |

- |

1 (10%) |

|

Хронический лимфолейкоз |

- |

3 (30%) |

Достоверной связи формы лимфопролиферативного заболевания с нарушением образования импульса и/или проводимости сердца выявить не удалось в связи с малым объемом выборки, что планируется к дальнейшему изучению при увеличении числа наблюдений.

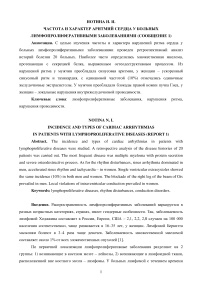

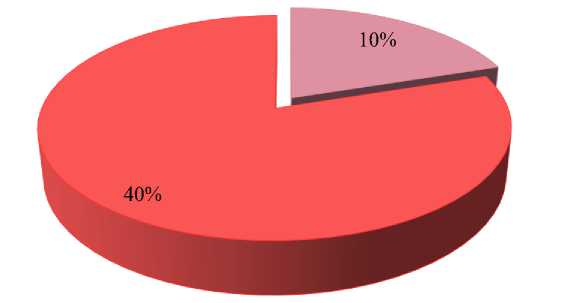

Нарушениями ритма по данным электрокардиографического исследования считали те, которые не являлись синусовыми, а так же различные изменения скорости синусового ритма. Общее число нарушений образования импульса в выборке составило 12 (60%): у мужчин - 4, у женщин - 8. В структуре встречаемых нарушений ритма у мужчин преобладала синусовая аритмия (рис. 1), у женщин - ускоренный синусовый ритм и тахикардия (рис. 2), с одинаковой частотой (10%) отмечались одиночные желудочковые экстрасистолы.

20%

10%

10%

60%

10%

Желудочковые экстрасистолы

Ускоренный синусовый ритм, синусовая тахикардия

Синусовая аритмия

Миграция суправентрикулярного водителя ритма Синусовый ритм

Рис. 1. Результаты электрокардиографического исследования мужчин.

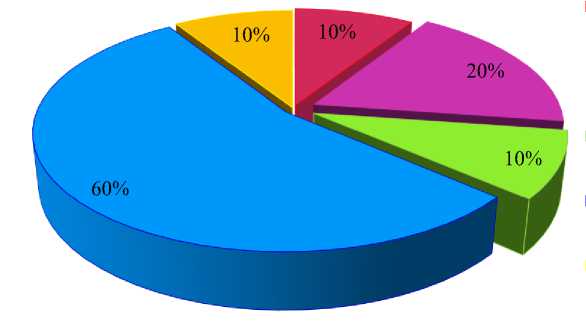

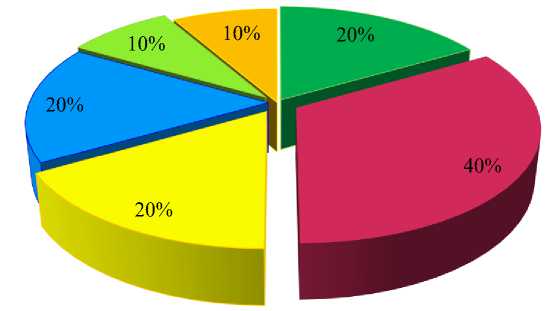

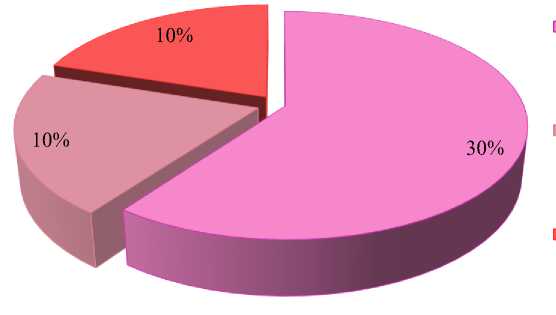

И у мужчин, и у женщин нарушения проводимости наблюдались в 50% случаев: блокады правой ножки, ветвей левой ножки пучка Гиса, локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости. У мужчин преобладали блокады правой ножки пучка Гиса (рис. 3), у женщин – локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости (рис. 4).

-

■ Замедленный синусовый ритм, синусовая брадикардия

-

■ Ускоренный синусовый ритм, синусовая тахикардия

-

□ Фибрилляция предсердий

-

□ Синусовый ритм

-

□ Эпизод миграции суправентрикулярного водителя ритма

Рис. 2. Результаты электрокардиографического исследования женщин.

10%

10%

30%

□ Блокады правой ножки пучка Гиса

□ Блокады левой ножки пучка Гиса

Локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости

Рис. 3. Результаты электрокардиографического исследования мужчин.

40%

10%

Блокады левой ножки пучка Гиса

Локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости

Рис. 4. Результаты электрокардиографического исследования женщин.

Таким образом, анализ историй болезни показал: возраст мужчин, больных лимфопролиферативными заболеваниями, значимо меньше возраста женщин, что косвенно указывает на более раннюю заболеваемость. Чаще диагностировали множественную миелому, протекающую с парапротеинемией, протеинурией, выраженным остеодеструктивным процессом, анемией. Отмечено преобладание нарушений ритма сердца над нарушениями проводимости. При этом число нарушений образования импульса у женщин (ускоренный синусовый ритм и тахикардия, замедленный синусовый ритм и брадикардия, фибрилляция предсердий) было вдвое больше, чем у мужчин (синусовая аритмия, миграция суправентрикулярного водителя ритма), с одинаковой частотой (10%) отмечались одиночные желудочковые экстрасистолы. Нарушения проводимости и у мужчин, и у женщин наблюдались в 50% случаев: блокады правой ножки, ветвей левой ножки пучка Гиса, локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости.

Для выявления связи формы лимфопролиферативного заболевания с нарушением образования импульса и/или проводимости сердца с определением патогенетических механизмов планируется дальнейшее изучение при увеличении числа наблюдений.

Список литературы Частота и характер нарушений ритма сердца у больных лимфопролиферативными заболеваниями (сообщение 1)

- Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний / под ред. проф. И. В. Поддубной, проф. В. Г. Савченко. - М., 2016. - 324 с. EDN: WSYGGN

- Колосков А. В. Лимфопролиферативные заболевания. Часть 1. Введение. Классификация. Неходжкинские лимфомы (лекция для врачей и студентов) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rusmedserv.com/hematology/lymph.shtml.

- Маев И. В., Андреев Д. Н., Дичева Д. Т., Кучерявый Ю. А., Заборовский А. В., Парцваниа-Виноградова Е. В. Диагностика и лечение инфекции Helicobacter pylori: положения консенсуса Маастрихт V (2015 г.) // Архивъ внутренней медицины. - 2017. - № 7 (2). - С. 85-94. EDN: YNKTPN

- Курусин В. М., Матвеева Л. В. Гендерные различия микробиоты желудка при заболеваниях гастродуоденальной зоны // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2016. - № 2, вып. 126. - С. 25-29. EDN: VVISOH

- Шестакова И. В., Ющук Н. Д. Роль вируса Эпштейна-Барр в онкогенезе // Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова. - 2014. - № 3. - С. 75-86. EDN: SZVBYP

- Матвеева Л. В. Выявляемость маркеров герпесвирусных инфекций при заболеваниях желудка у жителей Республики Мордовия // Вопросы вирусологии. - 2013. - Т. 58, № 3. - С. 46-48. EDN: PZXTWZ