Частота встречаемости и патоморфологических особенностей миомы матки женщин Ферганской долины

Автор: Алибеков О.О., Маматалиев А.Р., Маматалиева М.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5-1 (84), 2021 года.

Бесплатный доступ

Изучено 200 операционных материалов миом матки в возрасте от 15 - 40 и более лет. В репродуктивном возрасте (20 - 35года) частота встречаемости миомы возрастает до 10%. После 35лет риск возникновения миомы матки у женщин достигает максимальных значений -40-45%. Отмечено параллельность между увеличением возраста, количества проведенного аборта и развитие миомы. Быстрый рост миомы матки чаще наблюдалось в постменопаузе, и было характерное повышение частоты сочетания с аденомиозом, в некоторых случаях отмечено малигнизации их на аденокарцином матки.

Миома матки, эндометриоз, аденомиоз, гиперпластические процессы, морфологические изменение, гистологические исследование, миоматозные узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/140260510

IDR: 140260510 | УДК: 618.14-006.36

Текст научной статьи Частота встречаемости и патоморфологических особенностей миомы матки женщин Ферганской долины

Актуальность: Миома матки - это доброкачественный опухоль матки состоящая из мышечной и соединительной ткани, которая является гормонозависимым заболеванием и разновидностью гиперпластических процессов матки [1, 2, 3, 4, 5].

Миомы матки встречаются у 50–60% женщин, их частота достигает 70% в возрасте 50 лет. В 30% случаев они являются причиной аномальных маточных кровотечений и сдавливания органов таза [6]. Миома матки актуально онкологической настороженностью, особенно у женщин с быстро растущей формой, гиперпластическим процессом эндо-миометрия и патологией шейки матки.

Цель работы. Изучить частоту и патоморфологических изменений матки при миоме матки у женщин Ферганской долины за период 2010-2020гг.

Материалы и методы исследования:

Объектами исследования послужили различные формы миомы матки у женщин Андижанской области Ферганской долины. При изучении использовались данные историй болезней, направления на патогистологические исследования биоптатов и операционных материалов. Всего исследовано 200 биоптатов. Они разделены на 3 группы: 1-группа 15-24лет (9случаев), 2-группа 25-40лет (80случаев), 3группа 40 и более лет (111случаев). Предметом исследования составляют данные комплексной оценки различных форм миом в возрастном аспекте. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использованы следующие методы: морфологические и статистические методы исследования. При морфологическом исследовании изучался операционный биоптат – макропрепарат (удаленная матка и опухолевые узлы – миоматозные узлы). Гистологическое исследование проводилось с окрасками гематоксилином и эозином и пикрофуксином по Ван Гизону. Анализ полученных данных обрабатывали с помощью стандартных методов статистических обработок.

Результаты исследования:

При изучении истории болезни жалобы больных было на общую слабость, утомляемость, обильную, болезненную и длительную менструацию, дизурические симптомы, снижение трудоспособности.

Показаниями к операции были патологические маточные кровотечения, быстрый рост и большие размеры опухолей, субмукозные расположения.

В первой группе у женщин сделано консервативная миоэктомия, 70% женщин 2-й группы надвлагалищная ампутация матки, 30% экстирпация матки, 3-й группе больных во всех случаях экстирпация матки.

При изучение репродуктивного потенциала женщин в исследуемых группах: в первой группе на каждую миому приходилось среднем 2 беременностей, вместе с тем, один из них заканчивалось абортом. Риск не вынашиваемости беременности составлял до 30%. Во второй группе на каждую миому приходится в среднем до 4 беременностей, вместе с тем, 2-3 из них заканчивалось абортом. Риск не вынашиваемости беременности составлял до 70%. В третей группе на каждую миому приходилось в среднем до 1 беременностей. Риск не вынашиваемости беременности составляло до 90%.

В репродуктивном возрасте (20 - 35года) частота встречаемости миомы возрастает до 10%. После 35лет риск возникновения миомы матки у женщин достигает максимальных значений - 40-45%. Наши данные совпадает с данными рядов авторами [10, 11].

При изучении истории болезней больных отмечено, что в 1-2группе взаимосвязанность между количеством беременности, нормальной деятельностью внутренних органов, и желез внутренней секреции и встречаемости миом. Отсутствие или поздние беременности, преждевременное наступление климакса повышают количество встречаемости миомы.

В 1-2 группе у 10% больных наблюдали бесплодие, в 30% первородящих женщин во второй группе обнаруживали миому матки, 1/3 женщин отмечали ожирение 1-2степени, 1/4 больных болезни ССЗ, 10% заболевание щитовидной железы в виде гипотиреоза эндемического и аутоиммуного характера. В 3- группе до 20% больных наблюдали бесплодие, 1/2 женщин отмечали ожирение 2-3 степени, 1/2 больных болезни ССС, 1520% заболевание щитовидной железы в виде гипотиреоза эндемического характера. Отмечено параллельность между увеличением возраста, количеством проведенного аборта и развитием миомы.

Все биопсийные материалы были разделены на группы с простыми, клеточными и митотическими активными миомами маток (по классификации ВОЗ, 2003).

В первой группе в основном наблюдалось простые миомы маток, с преимущественными субсерозными локализациями (78%) и субсерозноинтрамуральными (22%), узлами диаметром до 2см. уницентрическим ростом, они сопровождались продлением менструации и бесплодием.

Во второй группе преобладали простые и клеточные формы миомы маток. Локализации миом были субсерозным (32%), интрамуральным (56), субмукозным (12%). Узлами с мультицентрическим ростом. Диаметр узлов достигал до 4-5см. в этом возрасте миомы становились крупными, более плотными. Наблюдали замещение эластических и коллагеновых волокон более грубым соединительным тканем. Наши данные совпадает с данными рядов авторами [7, 8, 9]. За период исследованые частота возникновения миом маток по сравнению с первой группой увеличилось на 9 раз. Чаще их наблюдали 35 и более летного возраста, это составила примерном 60% из общего числа второй группы.

В третьей группе преобладали клеточные и митотически активные миомы, преимущественным расположением субмукозного и интрамурального (соответственно 38 и 49%) и 13% субсерозного расположения. В этой же группе чаще наблюдалось гиперплазия эндометрия (70%), аденомиоз(78%) и малигнизация (4%). В первой группе основном наблюдалось уницентрический рост опухолей, 2-3й группе основном мультицентрический рост, диаметр узла варировал от 0,4 да 20см. В больших опухолях чаще наблюдалось вторичные изменения в виде отека, ослизнения, очагов некроза, гиалиноза, кровоизлияния и воспаления. Клинические проявление опухолей увеличивалось на ^ случаев.

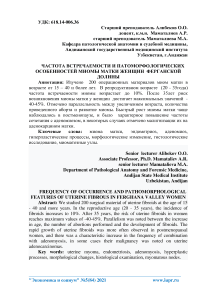

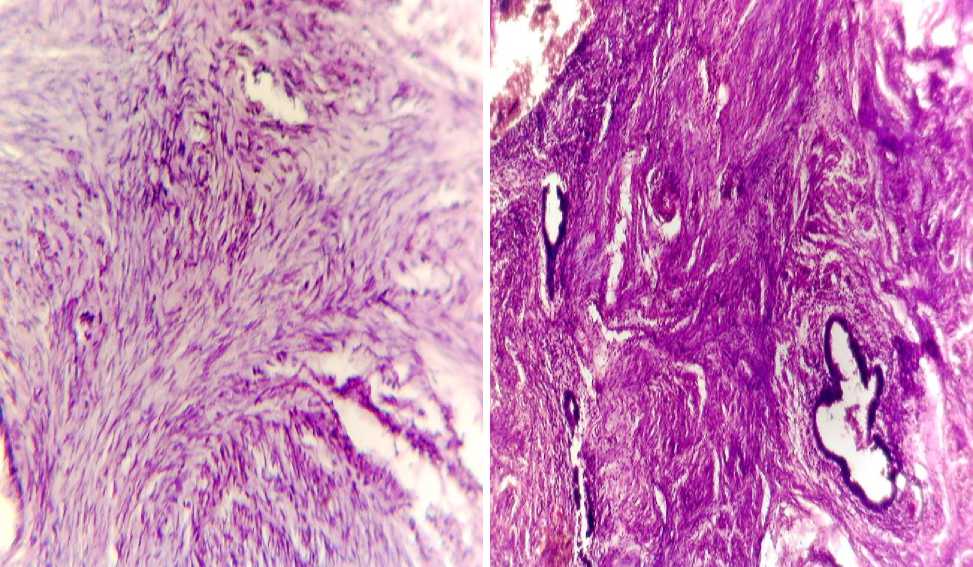

Рис. - . Больная М.И.,49лет. а- беспорядочное расположение гладких мышц и соединительной ткани. Б- аденомиоз, разрастание эндометриальных желез в миометрии. Окраска гемм.- эозином. Увел. 10*12,5.

Строма миоматозных узлов представлена коллагеновыми волокнами, фиброцитами, фибробластами и в малом количеств сосудов.

Клеточных и митотических активных миомах гладкие мышечные клетки (лейомиоциты) были гипертрофированными, гиперхромными, беспорядочно расположенными, окруженными псевдокапсулой. В митотически активных формах отмечается вокруг сосудов митозы, очаги пролиферации, строма с выраженным ангиогенезом.

Быстрый рост миом маток чаще наблюдали в постменопаузе, и было характерным повышение частоты сочетания с аденомиозом, в некоторых случаях отмечено малигнизации их на аденокарцином матки.

Выводы:

В результате проведенного исследования установлено, что отмечается омоложение миомы среди женщин репродуктивного возраста; положительное влияние количество абортов на развитие миомы, при сочетании с аденомиозом в постменопаузе наблюдается увеличение количество их малигнизации; увеличение частоты субсерозного расположения миом; выявлено что у 1/3 больных сочетание миомы с гиперплазией в эндометрии.

Полученные данные позволили сформулировать представление о некоторых особенностях патоморфологических изменений при различных формах миомы в возрастном аспекте.

Использованные литературы:

-

1 .Абрамова С.В., Миронова И.Н., Курганова О.Ю. и др. Клиникоэпидемиологические аспекты миомы матки // Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4, № 4. – С. 69-74.

-

2 .Bulun S.E. Uterine fibroids // N Engl J Med. - 2013. - Vol.369(14).-P.1344-1355.

-

3 .Kim J.J., Sefton E.C. The role of progesterone signaling in the pathogenesis of uterine leiomyoma // Mol. Cell. Endocrinol. – 2012. – Vol. 358 (2). – P. 223–231.

-

4 .De La Cruz M.S., Buchanan E.M. Uterine Fibroids: Diagnosis and Treatment // Am Fam Physician. - 2017. - Vol. 95(2). - P.100-107.

-

5 .Carranza-Mamane B., Havelock J., Hemmings R. et al. The management of uterine fibroids in women with otherwise unexplained infertility. // J. Obstet. Gynaecol. Can. - 2015. - Vol.37(3). - P.277-288.

-

6 . Donnez J., Tatarchuk T.F., Bouchard P. et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. // N Engl J Med. - 2012. -Vol.366(5). - P.409–420.

-

7 .Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Аполихина И.А. и др. Сочетанные доброкачественные опухоли и гиперпластические процессы матки (миома, аденомиоз, гиперплазия эндометрия). - М., 2015. – 104 c.

-

8 .Высоцкий М.М., Куранов И.И., Невзоров О.Б. Влияние хирургического лечения миомы матки на состояние репродуктивной системы // Эндоскопическая хирургия. – 2017. – Т. 23, № 5. – С. 24-28.

-

9 .Эфендиева Э.С., Юсупова П.М. Современный взгляд на этиологию, патогенез и морфогенез миомы матки // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2017. – Т. 7, № 6. – С. 1079.

-

10 .Сидорова И.С. Роль процессов апоптоза и пролиферации в патогенезе простой и пролиферирующей миомы матки в сочетании с аденомиозом // Врач. – 2006. - № 14. – С. 8-12.

-

11 .Доброхотова Ю.Э., Ибрагимова Д.М., Сапрыкина Л.В. Миома матки – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 96 с.

"Экономика и социум" №5(84) 2021

Список литературы Частота встречаемости и патоморфологических особенностей миомы матки женщин Ферганской долины

- Абрамова С.В., Миронова И.Н., Курганова О.Ю. и др. Клинико-эпидемиологические аспекты миомы матки // Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4, № 4. – С. 69-74.

- Bulun S.E. Uterine fibroids // N Engl J Med. - 2013. - Vol.369(14).-P.1344-1355.

- Kim J.J., Sefton E.C. The role of progesterone signaling in the pathogenesis of uterine leiomyoma // Mol. Cell. Endocrinol. – 2012. – Vol. 358 (2). – P. 223–231.

- De La Cruz M.S., Buchanan E.M. Uterine Fibroids: Diagnosis and Treatment // Am Fam Physician. - 2017. - Vol. 95(2). - P.100-107.

- Carranza-Mamane B., Havelock J., Hemmings R. et al. The management of uterine fibroids in women with otherwise unexplained infertility. // J. Obstet. Gynaecol. Can. - 2015. - Vol.37(3). - P.277-288.

- Donnez J., Tatarchuk T.F., Bouchard P. et al. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. // N Engl J Med. - 2012. - Vol.366(5). - P.409–420.

- Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Аполихина И.А. и др. Сочетанные доброкачественные опухоли и гиперпластические процессы матки (миома, аденомиоз, гиперплазия эндометрия). - М., 2015. – 104 c.

- Высоцкий М.М., Куранов И.И., Невзоров О.Б. Влияние хирургического лечения миомы матки на состояние репродуктивной системы // Эндоскопическая хирургия. – 2017. – Т. 23, № 5. – С. 24-28.

- Эфендиева Э.С., Юсупова П.М. Современный взгляд на этиологию, патогенез и морфогенез миомы матки // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2017. – Т. 7, № 6. – С. 1079.

- Сидорова И.С. Роль процессов апоптоза и пролиферации в патогенезе простой и пролиферирующей миомы матки в сочетании с аденомиозом // Врач. – 2006. - № 14. – С. 8-12.

- Доброхотова Ю.Э., Ибрагимова Д.М., Сапрыкина Л.В. Миома матки – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 96 с.