Чечётка Acanthis flammea в низовьях Оби во внегнездовой период года

Автор: С.П. Пасхальный

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2556 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140311433

IDR: 140311433

Текст статьи Чечётка Acanthis flammea в низовьях Оби во внегнездовой период года

Динамика численности

В низовьях Оби чечётке, которая принимается нами в трактовке орнитологов, работавших в регионе, как единый вид Acanthis flammea (Данилов и др. 1984, Алексеева 1988, 2016, Рыжановский, Рябицев 2021, Рябицев, Рыжановский 2022), свойственны значительные колебания обилия гнездящихся птиц по годам – от почти полного отсутствия на контрольных участках до весьма высокой плотности. Причём в большей мере такие колебания и максимальная плотность гнездования характерны для лесотундры (Рябицев, Рыжановский 2022).

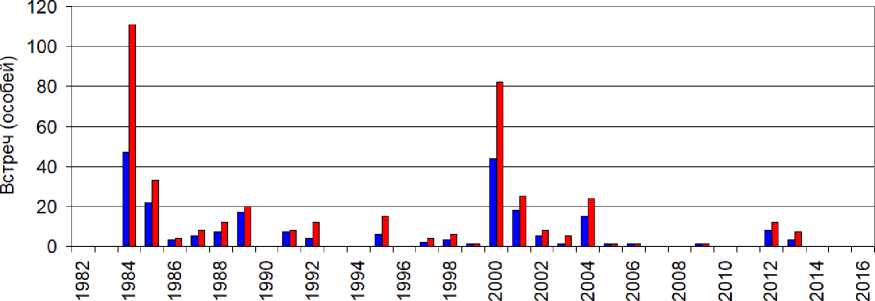

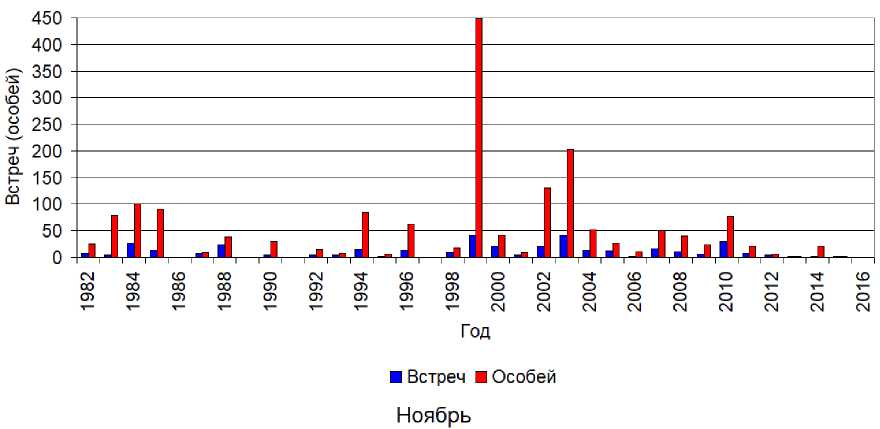

Резкие перепады в обилии чечёток наблюдались нами и вне сезонов размножения при многолетних (1982-2016) наблюдениях в районе Лабытнанги. В отдельные времена года, месяцы и даже декады такие показатели, как регистрация встреч чечёток и число отмеченных особей могли меняться в десятки, а порой и в сотни раз (рис. 1).

Рис. 1. Число регистраций и встреченных чечёток в январе-мае и августе-декабре 1982-2016 годов

Понятно, что в некоторые периоды регулярность наших наблюдений могла нарушаться по разным причинам (командировки, отпуска и т.п.), а число отмеченных особей в крупных стайках птиц порой оценивалась достаточно грубо. Тем не менее считаем, что основные черты изменений населения чечёток вне сезона размножения (январь-май и август-декабрь) за эти годы в среднем характеризуют сезонную динамику численности вида (рис. 1). Пики численности суммарно за все годы приходятся на апрель-май и сентябрь-октябрь.

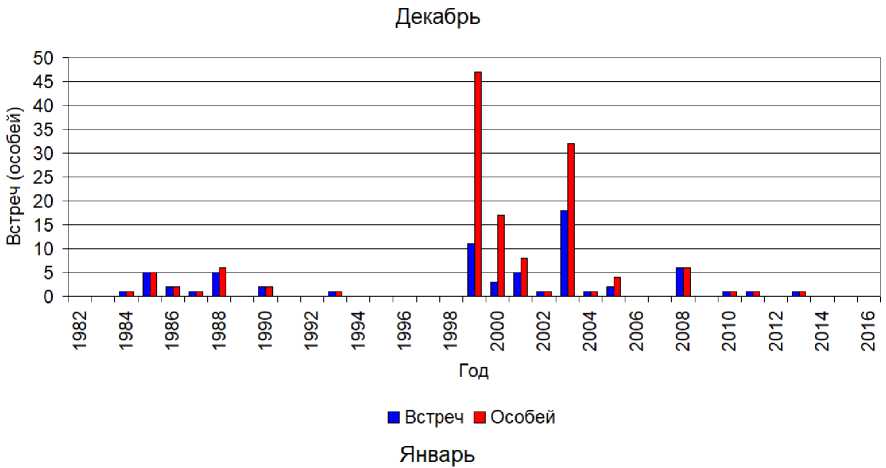

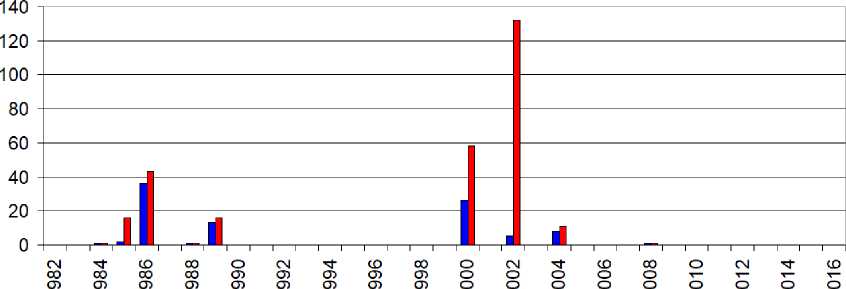

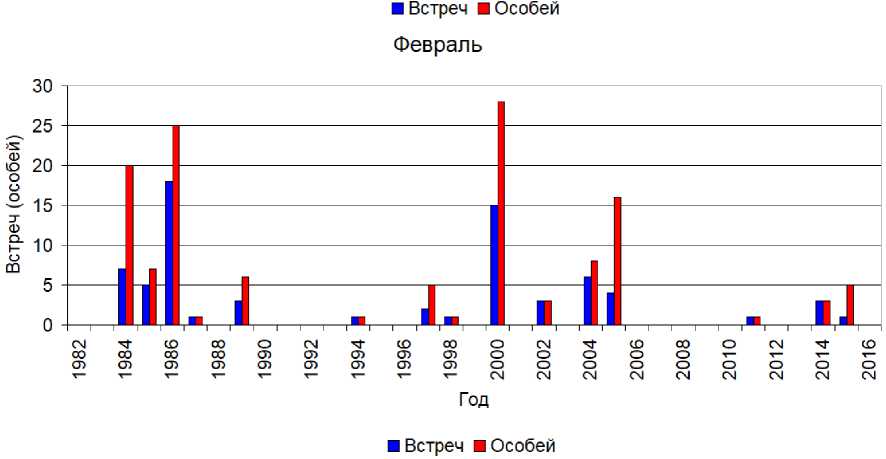

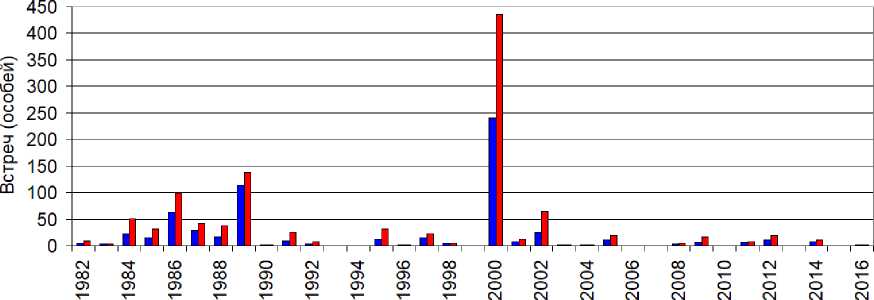

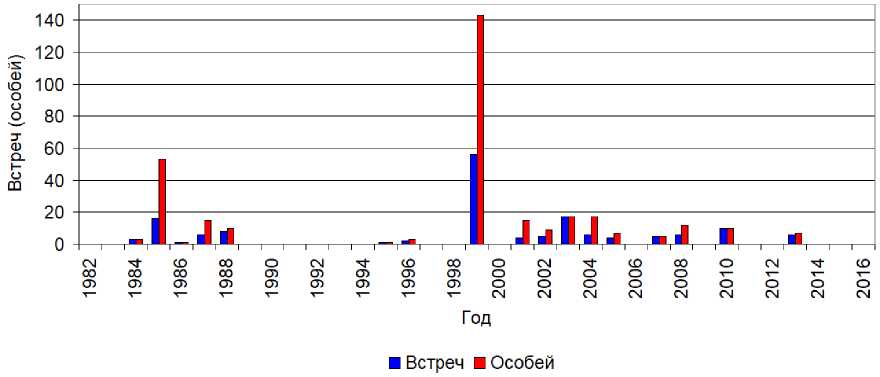

Рис. 2. Число регистраций и встреченных чечёток в декабре-феврале 1982-2016 годов

Данные по отдельным годам демонстрируют разные варианты изменения населения птиц. Основными факторами, влияющими на это, являются, вероятно, погодные и кормовые условия. Во всяком случае, нерегулярное гнездование и инвазии чечёток в Европе связывают с состоянием растительных кормов: семян ели, берёзы, ольхи, трав (Peiponen 1967; Eriksson 1970 – цит. по: Рыжановский, Рябицев 2021).

Зима (декабрь-февраль)

Некоторое число чечёток, преимущественно светлой окраски, первую половину зимы проводит в лесотундре и с усилением морозов откочёвывает в тайгу, а в тёплые зимы чечёток встречали в пойме Оби и на Полярном Урале в январе-феврале (Рябицев, Рыжановский 2022).

Наименьшее число зарегистрированных нами встреч и числа птиц приходятся на этот период года (рис. 1, 2). Заметное увеличение числа регистраций и количества встреченных птиц отмечалось с декабря 1984 до января-февраля 1989 года и более значительное – с декабря 1999 до февраля 2005 года. При этом в декабре чечёток регистрировали в течение 18 сезонов, в январе – 9 и в феврале – в 15 зимних сезонов за 35 лет наблюдений. В большинстве случаев встречали одиночных птиц, пары и мелкие стайки. Количество такие регистраций исчислялось 1-5 случаями, а многие годы в декабре-феврале чечёток не встречали совсем.

Особые случаи отмечены в январе 2002 года, когда, по опросным сведениям, в пойме Оби были встречены 3 крупные стаи чечёток, а также зимой 1999/00 года в связи с особенностями предшествующего гнездового сезона, которые мы рассмотрим отдельно. В целом же число встреченных птиц редко превышало 5-10 особей из-за снижения их общей численности и меньшей мобильности чечёток в этот период года.

Весна (март-май)

Весной в Приобской лесотундре наблюдали два периода прилёта чечёток: в конце марта – апреле и с середины-конца мая до начала июня; сначала прилетают зимующие в лесотундре птицы, затем кочующие по средним широтам (Рыжановский, Рябицев 2021; Рябицев, Рыжановский 2022). Первый период был растянут на 2-4 недели, птицы появлялись при потеплении после дня весеннего равноденствия, иногда – раньше. Между 2 апреля (1988) и 28 апреля (1982), в среднем 16 апреля ( n = 8), летели небольшие стайки и одиночки. Второй период прилёта наблюдали между 15 мая (1987) и 27 мая (1972), в среднем 21 мая ( n = 16). Начало второй волны обычно совпадало с ледоходом на Оби и снеготаянием; в отдельные годы это был массовый прилёт, иногда он происходил незаметно. В некоторые годы в лесотундре весенней миграции и гнездования чечёток практически не было, интенсивная миграция в другие годы сопровождалась высокой плотностью гнездования (Рыжанов-

Март

Год

■ Встреч ■ Особей

Апрель

Год

■ Встреч ■ Особей Май

■ Встреч ■ Особей

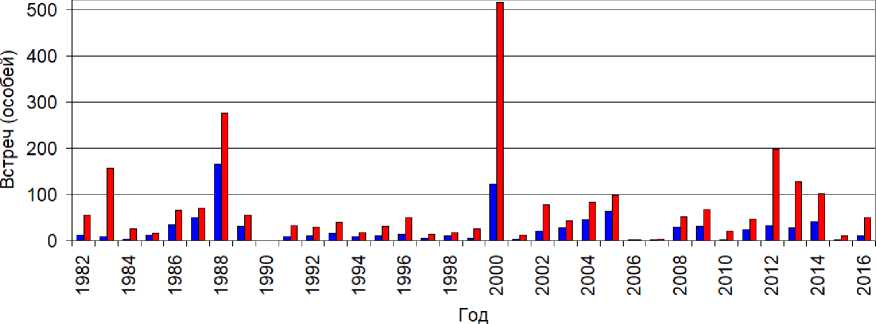

Рис. 3. Число регистраций и встреченных чечёток в марте-мае 1982-2016 годов ский, Рябицев 2021). По нашим данным, подъём численности чечёток в отдельные годы происходил уже в марте (рис. 3), хотя в течение 13 из 35 лет птиц в марте не встречали, а в 17 учитывали не более 20 особей. Высокая численность чечёток зарегистрирована лишь в марте 1984 и

2000 годов. Пики численности отмечены также в апреле 1989 и 2000 и в мае 1988 и 2000 годов с более регулярными встречами чечёток в мае.

Осень (август-ноябрь)

Южное осеннее направление движения стай чечёток преобладало со второй половины сентября, но в отдельные годы стайки этих птиц летели на юг уже в середине августа (Рябицев, Рыжановский 2022).

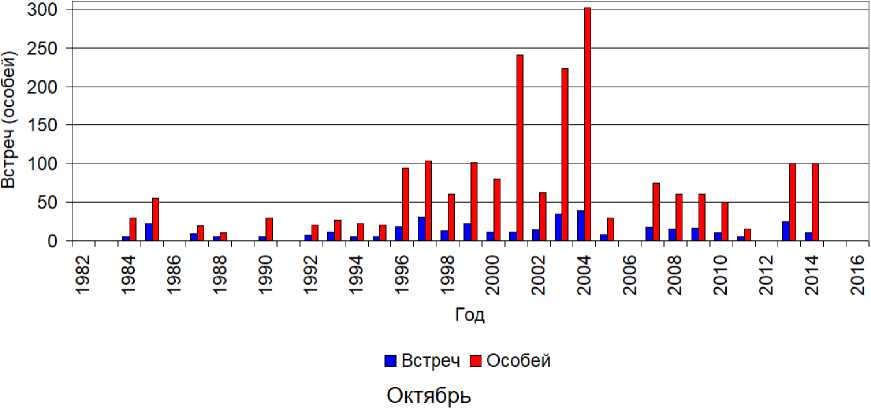

В августе наблюдения мы вели лишь в отдельные годы, отмечая чечёток в течение всего месяца примерно с равной частотой. Активное перемещение этих птиц, и, соответственно, увеличение числа регистраций и количества встреченных особей осенью приходится на сентябрь и октябрь, позднее чечётки начинают встречаться реже (рис. 1, 4). Эти данные интересны ещё и тем, что в октябре-декабре 1999 (рис. 4 и 2) и в январе-феврале 2000 года (рис. 2), то есть в осенне-зимний сезон 1999/00 года, мы наблюдали подъём численности чечёток, несмотря на позднюю весну 1999 года, когда обильные снегопады продолжались до конца мая, ледоход на Оби у Салехарда наблюдался 7 июня, а число весенних регистраций чечёток снизилось до минимума (рис. 3).

Однако в сентябре 1999 года в пойме Оби нами встречены молодые чечётки (Пасхальный 1999), что указывало на вероятность повторного гнездования и роста численности молодых птиц в конце года. Известно, что в этом регионе три пары чечёток выкормили по два выводка, а одна пара в конце августа 1993 года насиживала третью кладку, тогда как её первая кладка была начата 20 июня (Алексеева 1986; Рябицев, Рыжа-новский 2022б). Предполагается, что в Архангельске и его пригородной зоны чечётка тоже гнездится дважды (Андреев 2016).

Нестабильность численности чечёток в негнездовое время отмечалась и в более благоприятных климатических условиях (Андреев 2016). При регулярных круглогодичных наблюдениях в Архангельске за 16 лет чечёток не встречали в декабре в 7 лет, в январе – в 5, в феврале – 3. Иногда чечётки не отмечались и в другие месяцы.

На широте полярного круга, а тем более севернее, зимняя активность птиц ограничивается небольшой продолжительностью светлого времени суток, хотя на кормёжку в середине зимы они вылетают при минимальной освещённости. Чечётки начинали активность (по голосам) до начала рассвета при освещённости менее 1 люкс (Пасхальный 1986; Ры-жановский, Пасхальный 2008).

Питание чечётки вне сезона гнездования

В Нижнем Приобье и на Южном Ямале в конце мая – июле в питании взрослых чечёток растительный корм представлен семенами осок Carex sp., злаков Graminea, а в пище птенцов – в основном семенами осоковых, чаще всего пушиц Eriophorum sp. (Данилов и др. 1984).

Сентябрь

Рис. 4. Число регистраций и встреченных чечёток в сентябре-ноябре 1982-2016 годов

Осенью в долине Оби чечётки концентрируются в зарослях ольхи кустарниковой, или душекии Duschekia fruticosa, питаясь её семенами («орешками»); зимой кормятся по краям соровых озёр с зарослями арк-тофилы рыжеватой Arctophila fulva, вейника Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii, вейника незамечаемого Calamagrostis neglecta, осоки острой Carex acuta (Рыжановский, Рябицев 2021). В зимнем питании чечёток существенную роль играют мелкие семена трав (Рыжановский, Рябицев 2021). В.Н.Пиминов (2005) их главным зимним кормом в бассейне реки Щучьей называет семена ольхи. Зимовки чечёток отмечали в низовьях реки Еркутаяхи на Южном Ямале, где ещё распространена душекия (Соколов 2003), и даже в низовьях реки Юрибей, где этот кустарник отсутствует (Пасхальный 1986, 2004).

Мы периодически регистрировали кормившихся чечёток в низовьях Оби – в районе села Яр-Сале и в городе Лабытнанги и его окрестностях, что позволило определить предпочитаемые виды растений, семена которых они ели. В придельтовой пойме реки Оби абсолютное большинство встреченных птиц кормилось на кустарниковой ольхе (табл. 1), самого распространённого, наряду с ивами, кустарника в пойме у села. Другие потенциальные кормовые растения (ель сибирская Picea obovata , лиственница сибирская Larix sibirica , берёза повислая Вetula pendula и берёза Черепанова (извилистая) В. czerepaпovii (B. tortuosa) встречаются в удалении от поймы и села и занимают небольшие площади. В самом населённом пункте древесно-кустарниковой растительности почти не было и здесь кормившиеся чечётки встречены на россыпях сена у сельхозпредприятий.

Таблица 1. Кормовые растения и места кормёжки чечёток в селе Яр-Сале и прилегающей пойме Оби

|

Кормовое растение, место кормёжки |

Дата |

Число встреч |

Число особей |

|

Duschekia fruticosa |

22-25.02.1970 |

2 |

15 |

|

Duschekia fruticosa |

01.03.1970 |

1 |

12 |

|

Duschekia fruticosa |

29.11.1970 |

4 |

9 |

|

Duschekia fruticosa |

13-16.03.1971 |

5 |

25 |

|

Duschekia fruticosa |

10.04.1971 |

1 |

18 |

|

Duschekia fruticosa |

30.09.1972 |

8 |

65 |

|

Доля, % |

91.3 |

85.2 |

|

|

Россыпи сена у зверофермы |

09.04.1980 |

1 |

22 |

|

Россыпи сена у коровника |

06.02.1982 |

1 |

3 |

|

Доля, % |

8.7 |

14.8 |

Южнее, в районе полярного круга, состав растений, семенами которых кормились чечётки, разнообразнее (табл. 2). Больше всего зарегистрировано случаев кормления и числа особей на елях, почти вдвое меньше на берёзах и ольхе и только один случай – на лиственнице.

Однако в городе и окрестностях (вне поймы) доля этих пород сильно различается (Головатин, Пасхальный 2018). У города доля ели – 43.8%, лиственницы – 24.0%, берёзы – 28.1% и ольхи – 4.1%, тогда как в черте города Лабытнанги, где в основном и регистрировали кормившихся чечёток, доля ели в 1982-2017 годах составляла 6.2%, лиственницы – 19.7%, берёзы — 16.1% и ольхи — 11.4%. Прослеживается избирательность в выборе кормовых растений в пользу ели и ольхи, в меньшей степени берёзы. Можно предположить, что урожайность ели и ольхи в основном и влияет на численность чечёток с осени до весны. При этом ольшаники, а тем более ельники занимают ограниченные территории в пойме Оби и на коренных берегах к северу от полярного круга, так что в малоурожайные годы кормовые ресурсы для вида сильно сокращаются.

Таблица 2. Кормовые растения и места кормёжки чечёток в Лабытнанги и окрестностях

|

Кормовое растение, место кормёжки |

Даты |

Число встреч |

Число особей |

|

Picea obovata |

01-02.05.1984 |

2 |

9 |

|

Picea obovata |

24.11.1999 |

1 |

7 |

|

Picea obovata |

07.01.2000 |

1 |

2 |

|

Picea obovata |

21-25.03.2000 |

5 |

15 |

|

Picea obovata , Betula sp. |

20-27.01.2000 |

5 |

11 |

|

Picea obovata |

13.11.2001 |

1 |

8 |

|

Picea obovata |

29.03.2002 |

1 |

4 |

|

Picea obovata , Betula sp. (со снега) |

03.11.2005 |

1 |

4 |

|

Picea obovata , Betula sp. Duschekia fruticosa |

10.10.2007 |

1 |

10 |

|

Picea obovata |

14.12.2010 |

1 |

1 |

|

Доля, % |

38.8 |

35.1 |

|

|

Betula sp. |

14.01.1989 |

1 |

1 |

|

Betula sp. |

25.10.1999 |

1 |

2 |

|

Betula sp., Picea obovata |

20-27.01.2000 |

5 |

11 |

|

Betula sp. |

22.09.2005 |

1 |

30 |

|

Betula sp. (со снега), Picea obovata |

03.11.2005 |

1 |

4 |

|

Betula sp. (серёжки) |

24.03.2013 |

1 |

3 |

|

Доля, % |

20.4 |

25.2 |

|

|

Duschekia fruticosa |

21.12.1985 |

1 |

1 |

|

Duschekia fruticosa |

09.04.1986 |

1 |

10 |

|

Duschekia fruticosa |

14-19.11.1999 |

2 |

3 |

|

Duschekia fruticosa |

21.12.2001 |

1 |

2 |

|

Duschekia fruticosa |

03.02.2005 |

1 |

9 |

|

Duschekia fruticosa , Picea obovata , Betula sp. |

10.10.2007 |

1 |

10 |

|

Duschekia fruticosa |

12.10.2007 |

1 |

2 |

|

Duschekia fruticosa (под кустом) |

19.05.2011 |

1 |

2 |

|

Доля, % |

18.4 |

19.3 |

|

|

Larix sibirica |

17.04.2011 |

1 |

3 |

|

Доля, % |

2.0 |

1.5 |

|

|

Artemisia sp. |

06-23.12.2003 |

3 |

15 |

|

Artemisia sp.и другие травы |

31.01.2004 |

1 |

3 |

|

Сорняки |

01-04.02.2004 |

3 |

5 |

|

Доля, % |

14.3 |

11.4 |

|

|

На проталинах, теплотрассе |

20.04.2000 |

3 |

15 |

|

Доля, % |

6.1 |

7.4 |

Как мы уже отмечали выше, изменения численности чечёток с осени до весны могут быть обусловлены состоянием кормовой базы. Однако фактических данных, подтверждающих это, для района нашей работы имеется немного. Например, крайне мало сведений об изменении уро- жайности растений, семенами которых в основном питаются чечётки вне сезона гнездования, и о времени, когда эти ресурсы для них доступны.

Осенью отмечены 4 случая кормления семенами ели (29 особей), зимой – 7 (14) и весной – 8 (28), семенами берёзы – 3 (36) осенью и 6 (12) зимой, семенами ольхи кустарниковой у Яр-Сале и Лабытнанги – 16 (89) осенью, 5 (27) зимой и 9 (67) весной (табл. 1, 2). Немало чечёток встречено также на кормёжке в других местах зимой – 8 (24) и весной – 5 (40). Зимой и весной основными кормами являются семена ольховника, ели и трав. Наибольшее число чечёток, кормившихся на елях и берёзах, приходилось на осень и зиму 1999/00 года. Судя по всем наблюдениям, урожайность ольхи и этих деревьев в основном и влияли на численность птиц во внегнездовой период в регионе.

Урожайность и периодичность плодоношения и доступность семян кормовых растений существенно различна. Семена ели сибирской созревают в конце августа – сентябре и высыпаются из шишек только весной следующего года. Урожайные годы повторяются с интервалом в 3-5 лет, в промежутках между ними ель семян практически не даёт * . На северном пределе распространения видов растений интервал между урожайными годами ожидаемо может быть больше, а продуктивность и доступность ниже. Так, рассеивание семян лиственницы сибирской в средних и южных частях ареала происходит в сентябре-октябре, то есть сразу после созревания, а в притундровых редколесьях оно отмечается лишь в летнее время через 9-10 месяцев после их созревания, когда наступает сухая жаркая погода, способствующая раскрыванию шишек (Шиятов, Шумель 1971). Для чечёток с осени до весны семена фактически оказываются малодоступными, что и было нами отмечено. К тому же обильные семенные годы у лиственницы повторяются нечасто – с периодичностью в 6-7 ле т†. Берёза повислая плодоносит ежегодно в конце лета, а рассеивание семян происходит постепенно в течение осени и зим ы‡. Ольховник плодоносит почти ежегодно, но хорошие урожаи бывают раз в 3-4 год а§. Семена берёзы и ольхи распространяются ветром и водой, переносятся по снежному насту, а в тихую погоду опадают рядом с растением. Чечётки охотно собирают плоды этих растений со снега под деревьями и кустами, а также в других местах, где они скапливаются.

★ ★ ★

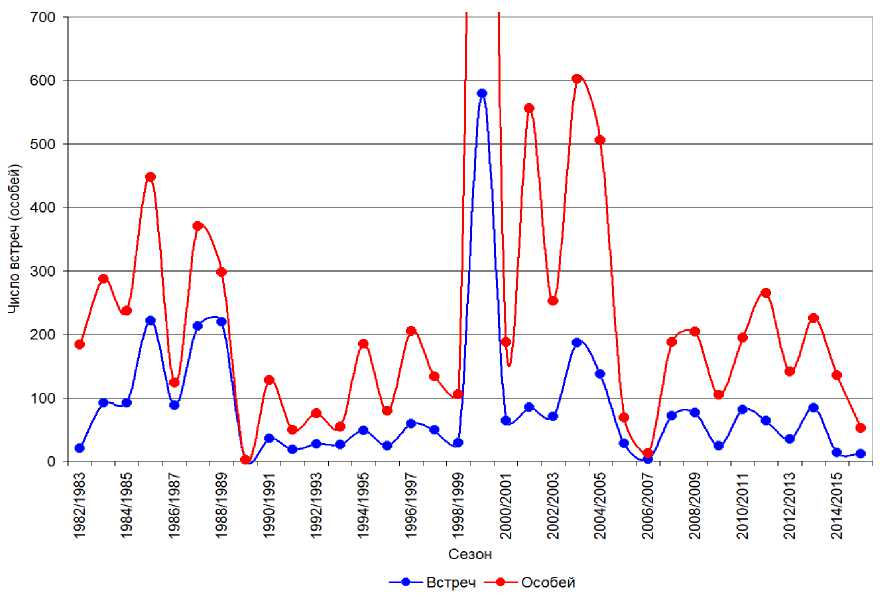

Наши сравнительно ограниченные наблюдения указывают на связь численности чечёток с осени до весны с продуктивностью кормовых растений. Изменения численности птиц во внегнездовое время (с сентября по май) разной амплитуды наблюдались регулярно (рис. 5), однако аналогичными данными об урожайности кормовых растений в этом регионе мы не располагаем. Судя по всему, чечётки легко переключаются н питание наиболее доступным кормом.

Рис. 5. Динамика численности чечёток в сентябре-мае в 1982-2016 годах (число особей в 1999/2000 году – 1857)

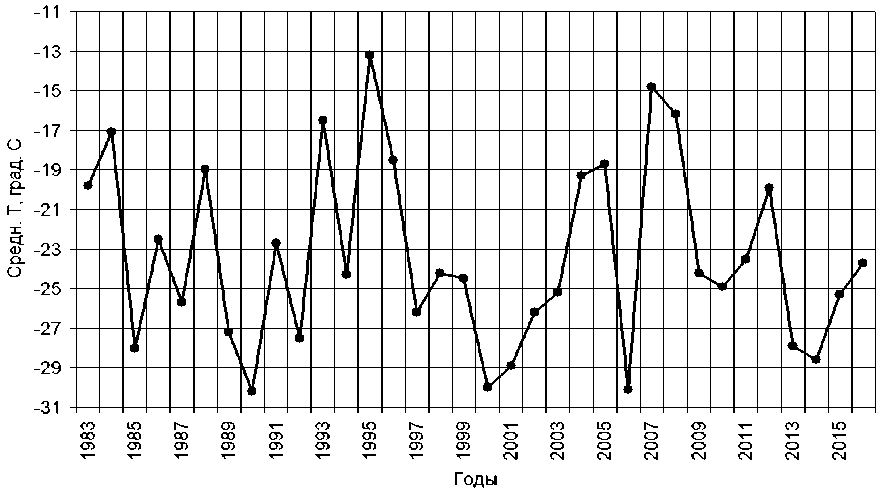

Рис. 6. Средняя температура января в 1983-2016 годах в Салехарде

Считается также (Рябицев, Рыжановский 2022), что численность зимующих чечёток из-за их откочёвки южнее снижается в суровые зимы, что можно оценить, например, по средней температуре января (рис. 6).

Однако заметной корреляции обилия чечёток с тёплой зимой не на- блюдается. Более того, в январе 2000 года численность этих птиц была сравнительно высокой (рис. 2), а в зимой 1999/2000 года – максимальной (рис. 5), тогда как январь 2000 года оказался одним из самых холодных за все годы наблюдений (рис. 6). В январе чечёток встречали также в 1985, 1986, 1989, 2002 и 2004 годах (рис. 2) при средних и низких температурах (рис. 6).

Подъёмы численности чечёток отмечены в осенне-зимние сезоны, включавшие янва рь 19 84, 1986, 1988 , 1989, 1991, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 200 9, 2012 и 2 014 годов, а спады – с январём 1983, 1987, 1990, 1996, 1999 , 2001 , 2003 , 2007, 2010, 2013 и 2016 годов (рис. 5). При этом средняя температура января превышала -20ºС в 1983, 1984,

1988, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, 2007, 2008 и 2012 годах, а в остальные годы была ниже -20ºС (рис. 6). Сезоны с «тёплым» январём выделены жёлтым цветом, с «холодным» – голубым. Очевидно, что климатические условия оказывают лишь косвенное влияние на динамику численности чечёток в регионе, поскольку большая часть птиц откочёвывает южнее и возвращается уже в более комфортных температурных условиях и при большой продолжительности светлого времени суток.