Человеческий капитал как фактор экономического роста России в долгосрочной перспективе

Автор: Цоциева Д.В., Невежин В.П.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 6-3 (19), 2015 года.

Бесплатный доступ

Понятие человеческого капитала является ключевым для понимания основных тенденций в развитии общества, государства и экономики в условиях перехода в качественно новое состояние - от стабилизации к опережающему развитию. Это отражается и в современной социально-экономической политике России, выраженной в целом ряде приоритетных национальных проектов, в которых главной задачей общества и государства является развитие материальных, интеллектуальных и духовных возможностей человека как важнейшего элемента социально-экономической системы и ключевого производительного фактора в процессе достижения экономического роста. В статье дана оценка проблем и приоритетных направлений инвестирования в человеческий капитал в России для достижения целей устойчивого экономического роста.

Человеческий капитал, индекс развития человеческого потенциала, экономический рост, опережающее развитие, инвестиции в человеческий капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/140115279

IDR: 140115279

Текст научной статьи Человеческий капитал как фактор экономического роста России в долгосрочной перспективе

Истоки концепции человеческого капитала следует искать в философских учениях Древней Греции, в частности, еще Аристотель пришел к идее о развитии человека как главной цели государства и общества[9] .

В положениях классиков экономической теории целенаправленная деятельность человека рассматривалась не только как производительная сила, но и как объект общественного богатства. Например, У. Петти считал, что богатство общества зависит от характера занятий людей и их способности к труду; А. Смит в состав основного капитала включал орудия труда, а также капитализированную ценность приобретенных и полезных способностей всех жителей и членов общества. Согласно А. Смиту, затраты на образование или обучение человека суть «капиталовложения в его способность зарабатывать в будущем, аналогичные вложениям в вещественный капитал; чтобы эти вложения экономически оправдали себя, они должны окупиться в течение трудовой жизни человека». Д. Рикардо относил к капиталу не только человека с его способностями к труду, но и его личные потребности, отождествляя процесс производства способностей человека с потреблением жизненных благ и средств, а также с воспроизводством самого населения и введя такое понятие, как «издержки воспроизводства рабочей силы». В теории воспроизводства рабочей силы К. Маркса сам человек рассматривался как фактор общественного производства, стоимость которого определяется величиной инвестиций в его развитие, накопление образования, производственного опыта и затрат свободного времени в течение жизни[12].

Если в классическом понимании человеческий капитал считался затратным фактором с точки зрения экономической теории, то в понимании представителей неоклассической школы понятие человеческого капитала соотносится не только с издержками, но и с будущими выгодами от его функционирования. Так, по И. Фишеру «человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию»[5]. А. Маршалл утверждал, что «… человек – главное средство производства богатства, и он же служит конечной целью богатства»[4].

Современная концепция человеческого капитала как научное направление неоклассической теории появилась во второй половине ХХ в. Ее основоположниками считаются американские экономисты Т. Шульц и Г. Беккер, которые в качестве «капитала» рассматривают целый комплекс приобретенных и унаследованных качеств человека: здоровье, способности, образование, знания и др. как «источник будущих удовлетворений или будущих заработков либо того и другого вместе»[14]. Основной идеей современной концепции человеческого капитала является подход, объясняющий природу экономических процессов, исходя из принципов рационального поведения индивидуумов в самых различных сферах. Согласно концепции, вложение средств в образование, здравоохранение, культуру – т.е. инвестирование средств в человеческий капитал – производятся на четко определенной рациональной основе – получение отдачи от этих вложений в будущем.

Таким образом, под человеческим капиталом следует понимать меру воплощенной в человеке способности приносить доход себе и обществу посредством использования физического здоровья, врожденных талантов и приобретенных знаний, опыта и навыков. Человеческий капитал обладает способностью накапливаться и воспроизводиться, вследствие чего общественные затраты на его развитие являются производительными затратами, трансформирующимися в будущие общественно-экономические блага.

Инвестирование в человеческий капитал следует рассматривать как основополагающую идею концепции, поскольку его формирование и накопление не возможны без соответствующих вложений в развитие способностей, получение знаний и навыков, повышение культурных и профессиональных компетенций. В свою очередь, использование этого вида капитала возможно только в том случае, если этот капитал является востребованным.

В научной литературе присутствуют различные подходы к определению процесса инвестирования в человеческий капитал. Чаще всего этот процесс рассматривается в узком понимании, затрагивая лишь сферу вложений в образование и профессиональную подготовку, т.к. именно они представляют собой специализированный вид деятельности по формированию знаний, навыков и умений[11]. Но образование и квалификация могут эффективно использоваться лишь при условии сохранения здоровья, роста продолжительности жизни, возможности комфортно существовать в социуме и применять свои навыки и знания в наиболее выгодных и комфортных условиях. Так, некоторые авторы, исследуя вопросы преодоления социальной дифференциации как фактора перехода к устойчивому экономическому развитию, указывают на то, что такое развитие обеспечивается созданием будущего потенциала для удовлетворения человеческих потребностей, «превалируя над высокими темпами экономического роста»[3]. Например, опыт США по выходу из Великой Депрессии показал, что курс социально-экономической политики Ф.Д. Рузвельта, направленный на снижение социальной дифференциации населения, а также инвестирование государственных средств в развитие личности и увеличение доли среднего класса, в свое время замедлил темпы экономического роста в США, но при этом способствовал устойчивому развитию страны, что впоследствии также обеспечило и соответствующий экономический рост.

Таким образом, человеческий капитал в концепции устойчивого экономического роста необходимо рассматривать в широком его понимании – как объекта государственных и частных инвестиций во всестороннее развитие личности и обеспечение материальной и духовной удовлетворенности каждого члена общества с целью ожидания от него продуктивной общественно полезной деятельности, формирующей основы для устойчивого экономического роста.

Воздействие человеческого капитала на формирование источников экономического роста рассматривается многими исследователями через известную производственную функцию Кобба-Дугласа, в состав переменных которой человеческий фактор включен как базовый фактор производства:

Y =AK αLβhγ D α□β□ γ = 1 О

где А – общая факторная производительность; K – запас физического капитала в стране (регионе); L – численность занятого населения в экономике; h – запас человеческого капитала, измеренный средним числом лет образования одного занятого в экономике; α, β, γ – относительный вклад каждого фактора в темпы роста.

Представленная модель – это лишь одно из множества модифицированных представлений «расширенной» фактором человеческого капитала производственной функции. Основной проблемой формирования таких моделей является поиск оптимального измерителя для запаса человеческого капитала. Так, известны модели экономического роста, в который под запасом человеческого капитала понимается число занятых в экономике с определенным уровнем высшего образования; занятых в сфере НИОКР; объема инвестиций в инновации и НИОКР; стоимости переданных во внешнюю среду технологий; показатели выпуска сектора НИОКР и др[13].

Однако, количественные характеристики трудовых ресурсов по уровню квалификации и образования, а также показатели инновационного развития составляют лишь малую часть свойств человеческого капитала, в связи с чем наиболее адекватной его оценкой, на наш взгляд, является стоимостная оценка накопленных инвестиций в человека. Как и любой капитал, человеческий капитал требует постоянного развития, источниками которого, помимо инвестирования в образование, личностный рост, здоровье, культурное и духовное развитие, обеспечение социальной удовлетворенности, являются также инвестиции в составляющие, обеспечивающие безопасность людей, в подготовку эффективной управленческой элиты, в формирование и развитие гражданского общества, в повышение эффективности институционального обслуживания человеческого капитала, а также инвестиции в повышение качества жизни населения и в приток капитала извне в данную страну или в регион[17].

В этой связи государство различные виды расходов на формирование человеческого капитала берет на себя (систему образования, здравоохранения, поддержание и регулирования рынка руда, культуру и искусство, социальное выравнивание и др.), ожидая эффекта от подобных инвестиций не только в форме экономического роста (прироста ВВП), но и в определенном социальном эффекте – снижении уровня безработицы, росте заработной платы, снижении преступности, улучшении демографической ситуации и, соответственно, росте человеческого потенциала и развития качества человеческого капитала в будущем. Совокупность названных эффектов синтезируется в понятии «общественная норма отдачи на человеческий капитал», посредством которой обосновывается необходимость создания общественных фондов, повышения государственных расходов на образование, здравоохранение, мобильность рабочей силы и т.д.

Формирование человеческого капитала необходимо рассматривать как процесс взаимодействия человека и общества. Для реализации человеческого капитала необходима взаимная мотивация индивидуума, предлагающего свои возможности и способности обществу, и общества, предъявляющего спрос на имеющиеся у человека способности, знания и умения. Только на основе взаимодействия интересов отдельной личности, государства и общества инвестиции в человеческий капитал на всех уровнях их осуществления (и частном, и государственном) способны стать фактором развития и устойчивого экономического роста. Это условие достаточно показательно демонстрируется на основе сопоставления отдельных национальных экономик, обладающих различными по качеству факторами экономического роста, измерителем в котором выступает универсальный сводный показатель - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который характеризует средний уровень достижений страны по трем важнейшим аспектам развития человеческого потенциала: долгой и здоровой жизни, измеряемой показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении; знаниям, определяемым уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым контингентом учащихся начальных, средних и высших заведений; достойному уровню жизни, измеряемому показателем ВВП на душу населения. Механизм расчета ИРЧП сводится к нахождению индексов по каждому из трех вышеперечисленных аспектов по следующей формуле[10]:

IA =

К факт - К мин

К макс - К мин

где IA - индекс по рассматриваемому аспекту, КФАКТ - фактическое значение показателя, КМИН, КМАКС - минимальное и максимальное

(предельные) значения показателя.

Непосредственно сам ИРЧП определяется как среднее арифметическое индексов по всем указанным аспектам.

Несмотря на комплексность данного показателя, он достаточно адекватно отражает связь человеческого капитала с устойчивым экономическим ростом в различных странах мира (рис. 1).

Рисунок 1. Карта мира по ИРЧП (2013 год)

В современном мире основная часть человеческого капитала сосредоточена в экономически развитых странах мира, таких как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, страны ЕС, Норвегия, Швейцария и др.). Это объясняется тем, что в последние десятилетия инвестиции в человеческий капитал в этих странах значительно опережали инвестиции в физический капитал. Их опыт также свидетельствует, что формирование и развитие человеческого капитала прямо зависит от инвестиций в повышение уровня образования, улучшение системы здравоохранения, воспитания подрастающего поколения, духовной культуры и качества жизни населения. Для цивилизованных стран, обладающих эффективным человеческим капиталом, характерны высокий уровень развития фундаментальных и прикладных наук, высокий индекс человеческого развития. О недостаточном качестве человеческого капитала, которым располагает Россия, свидетельствуют данные ежегодных докладов о развитии человеческого потенциала в мире. На протяжении многих лет расчеты ПРООН относят Россию к группе развитых индустриальных государств со значением ИРЧП от 0,800 до 0,500 (ИРЧП России по последним данным, относящимся к 2013 году, составляет 0,778 – 57-е место в рейтинге стран), но с одной принципиальной особенностью: показатели образования населения в Российской Федерации соответствуют среднему уровню самых развитых стран мира (с ИРЧП от 0,990 до 0,800), занимающих с 1 по 20 строчки рейтинга (см. табл. 1).

Таблица 1. – Сопоставление ИРЧП России и отдельных стран

|

Рейтинг стран по ИРЧП |

Индекс человеческого развития |

Ожидаемая продолжитель ность жизни, годы |

Уровень образования: продолжительност ь обучения в годах |

Уровень жизни: ВВП на душу населения (ППС, долл. США) |

Уровень социальног о неравенств а (коэф. Джини) |

|

|

Средняя |

Ожидае мая |

|||||

|

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития |

||||||

|

1. Норвегия |

0,944 |

81,5 |

12,6 |

17,6 |

63 909 |

5,5 |

|

2. Австралия |

0,933 |

82,5 |

12,8 |

19,9 |

41 524 |

7,5 |

|

3. Швейцария |

0,917 |

82,6 |

12,2 |

15,7 |

53 762 |

7,6 |

|

4. Нидерланды |

0,915 |

81,0 |

11,9 |

17,9 |

42 397 |

6,6 |

|

5. США |

0,914 |

78,9 |

12,9 |

16,5 |

52 308 |

16,2 |

|

20. Франция |

0,884 |

81,8 |

11,1 |

16,0 |

36 629 |

8,9 |

|

48. Латвия |

0,810 |

72,2 |

11,5 |

15,5 |

22 186 |

10,3 |

|

49. Аргентина |

0,808 |

76,3 |

9,8 |

16,4 |

17 297 |

15,3 |

|

Страны с высоким уровнем человеческого развития |

||||||

|

50. Уругвай |

0,790 |

77,2 |

8,5 |

15,5 |

18 108 |

15,7 |

|

53. Беларусь |

0,786 |

69,9 |

11,5 |

15,7 |

16 403 |

7,5 |

|

54. Румыния |

0,785 |

73,8 |

10,7 |

14,1 |

17 433 |

10,4 |

|

57. Россия |

0,778 |

68,0 |

11,7 |

14,0 |

22 617 |

11,6 |

|

58. Болгария |

0,777 |

73,5 |

10,6 |

14,3 |

15 402 |

10,8 |

|

Группы стран по ИЧР |

||||||

|

Очень высокий уровень |

0,890 |

80,2 |

11,7 |

16,3 |

40 046 |

12,0 |

|

Высокий уровень |

0,735 |

74,5 |

8,1 |

13,4 |

13 231 |

19,3 |

|

Средний уровень |

0,614 |

67,9 |

5,5 |

11,7 |

5 960 |

25,2 |

|

Низкий уровень |

0,493 |

59,4 |

4,2 |

9,0 |

2 904 |

32,4 |

Составлено по ист.: UNDP: Human Development Index and its components.– URL: //

Сопоставление данных о структуре накопленного человеческого капитала явно указывает на наличие серьезных проблем с эффективным использованием человеческого капитала в нашей стране. Если показатели образованности населения достаточно высоки, то существуют факторы, существенно снижающие рейтинг Российской Федерации. Среди стран, близких к России по ИРЧП, наша страна негативно выделяется крайне низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни – 68,0 лет (при том, что в 2011 году она составляла 68,8 года). Средняя продолжительность жизни в России оказалась ниже, чем в среднем по группе стран со средним уровнем ИРЧП (т.е. с более низким качеством человеческого капитала). Столь низкое значение этого показателя в России объясняется, прежде всего, высокой смертностью (особенно мужской) в трудоспособном возрасте (моложе 65 лет).

В мировых рейтингах уровня человеческого развития Россия участвует с 1990 г. При этом надо отметить, что если в 1990 году из 118 оцениваемых стран Россия занимала 33-е место, то в дальнейшем ИРЧП России стремительно снижался – к 1995 году наша страна занимала уже 56-е место, а в 2011 году – 66-е место (см. табл. 2).

Таблица 2. – Динамика ИРЧП России за период 1990-2013 гг.

|

Год |

ИЧР России |

Среднемиров ое значение ИЧР |

Ожидаемая продолжитель ность жизни, лет |

Уровень образования, %) |

Уровень дохода (ВВП на душу населения по ППС, долл. США) |

|

1990 |

0,692 |

0,526 |

67,9 |

98,0 |

13 674 |

|

1995 |

0,644 |

0,550 |

65,9 |

98,0 |

8 503 |

|

2000 |

0,662 |

0,570 |

65,0 |

99,4 |

9 328 |

|

2005 |

0,693 |

0,598 |

65,5 |

99,4 |

12 843 |

|

2010 |

0,751 |

0,624 |

67,2 |

99,6 |

15 719 |

|

2011 |

0,755 |

0,682 |

68,8 |

99,8 |

14 561 |

|

2013 |

0,778 |

0,702 |

68,0 |

99,8 |

22 617 |

|

Сравнение: страны с высшим рейтингом) |

|||||

|

2013 |

0,944 |

х |

82,6 |

100,0 |

119 029 |

|

страна |

Норвегия |

х |

Швейцария |

Люксембург |

Катар |

Составлено по ист.: UNDP: Human Development Index and its components.– URL: //

Основные причины значительного отставания России в качестве человеческого капитала следующие: низкие инвестиции в его составляющие, многолетняя негативная концепция развития, приоритеты которой не были направлены на развитие человека, повышение качества жизни и накопление человеческого капитала. На протяжении последних 20 лет инвестиции в культуру, образование и науку в России в долях ВВП были одними из самых низких в мире среди сопоставимых по потенциалам стран (см. табл. 3).

Таблица 3. – Сравнение бюджетных расходов по основным направлениям развития человеческого потенциала в России и отдельных странах

|

Показатель |

В 2014 году, млрд. руб. |

В процента х к ВВП,% |

Страновое сопоставление |

|

|

% к ВВП |

Страны |

|||

|

Расходы консолидированного бюджета РФ по направлениям: |

||||

|

на образование |

3 037,3 |

4,25 |

5,5-6,7 |

США, Швеция, Норвегия |

|

на культуру, кинематографию |

410,0 |

0,57 |

3,8 |

Казахстан |

|

на здравоохранение |

2 532,7 |

3,55 |

15,3 |

США |

|

на социальную политику |

8 803,3 |

12,33 |

х |

х |

|

на физическую культуру и спорт |

253,6 |

0,36 |

х |

х |

|

ВВП |

71 406,0 |

100,00 |

х |

х |

|

Инвестиции в основной капитал |

13 528,0 |

18,95 |

х |

х |

|

Инвестиции в НИОКР |

425,3 |

0,60 |

4,6 |

Израиль |

Составлено по данным официальной статистики Росстата. – URL: //

В рейтинге расходов на образование в долях ВВП (3,5 – 4,25% ВВП в последние годы) Россия в 2011 году находилась на 109 месте из 186 стран, в 2014 году этот показатель незначительно увеличился до 4,25%. Для сравнения: в США – 5,5% ВВП; в Швеции и Норвегии – 6,7%; Словении – 5,2%; Франции – 5,6%, Канаде – 4,9% .

Необходимо отметить, что у российской власти есть четкое понимание необходимости приложения усилий к исправлению текущего положения. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года развитие системы образования обозначено как необходимое условие формирования экономики инновационного типа и базовый фактор развития человеческого потенциала, в связи с чем в нашей стране реализуется Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», целевые индикаторы которой предусматривают увеличение государственный вложений в образование до уровня 6,7% к 2020 году.

Образование действительно имеет большое значение, как для человека, так и для общества в целом. Но рассматривать образование как единственную составляющую человеческого капитала неверно. Подобный подход игнорирует многие элементы человеческого капитала, прежде всего, элемент здоровья. Данные элементы взаимосвязаны между собой: здоровый человек легче учится и работает, а образованный человек внимательнее и бережливее относится к своему здоровью. Без существенных инвестиций в систему здравоохранения, без совершенствования диагностики и профилактического лечения проблему укрепления здоровья человека решить невозможно. В России инвестиции в здравоохранение также крайне недостаточны. Если, по данным ВОЗ, в среднем по странам в мире расходы на здравоохранение составили в 2011 году 8,7% ВВП, то в РФ – 5,3% ВВП (в 2014 году – еще более низкий показатель в 3,55%). В рейтинге у России по этому показателю невысокое 115 место. А лидеры по инвестициям в здоровье людей – США (как и по инвестициям в образование, науку и в целом в человеческий капитал) – 15,3% ВВП. К тому же, надо учесть, что и ВВП США в 6,7 раз больше российского ВВП (по ППС). Высокие инвестиции в образование, здравоохранение и в науку определяют лидерство США в качестве жизни, в качестве человеческого капитала, в экономике знаний и высоких технологиях.

Рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения минимальной стандарт государственных расходов на данные социальные расходы определен в 5% от ВВП. Этого стандарта Россия должна была достигнуть еще к 2011-2013 годам, а в 2015-2020 гг. достигнуть показателя в 6% к ВВП. Однако, и к 2015 году доля расходов государства на здравоохранение едва достигла 3,55%.

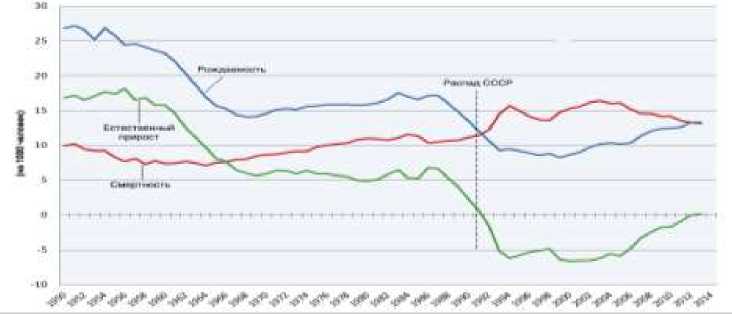

Низкие инвестиции в здоровье людей, недоступность для большинства населения качественного медицинского обслуживания определяют повышенную смертность стране (см. рис. 2).

Источник: Росстат: Демография в России. – URL: // demography/#

Рисунок 2. Динамика показателей рождаемости и смертности в России за период 1950-2014 гг.

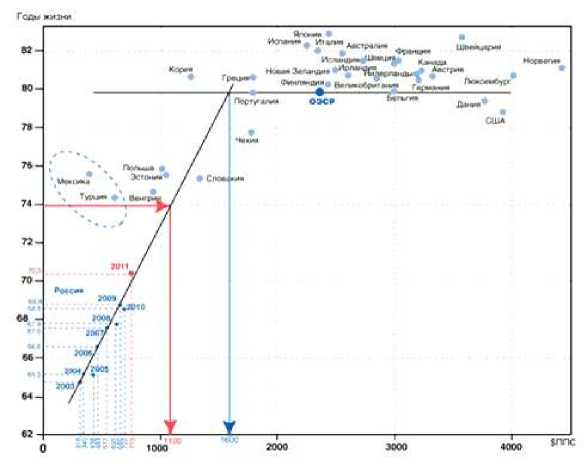

К 2015 году коэффициент смертности в России уменьшился с 16,1 на 1000 человек населения в 2005 г. до 13,5 в 2014 г., а ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась с 65,3 лет до 68 лет. Но при этом уровень смертности населения России существенно выше уровня смертности, достигнутого сегодня в странах ЕС (в 1,4 раза). Особенно высока смертность населения в трудоспособном возрасте. Вероятность умереть в возрасте 15–60 лет в России почти в два раза выше, чем в среднем по Европе: 255 против 146 на 1000 чел. населения (2014 г.). Средняя продолжительность жизни при рождении у граждан России меньше, чем у граждан стран ЕС на 11 лет. Потери человеческих ресурсов, вызванные демографическим кризисом, обостряют дополнительные риски для устойчивого развития. Поэтому для решения этой проблемы требуется не просто рост государственных затрат на здравоохранение, а многократное их увеличение. Эта необходимость просматривается при сопоставлении показателей ожидаемой продолжительности жизни населения и уровня подушевых расходов на здравоохранение в разных странах (рис. 3).

Рисунок 3. Зависимость показателя ожидаемой продолжительности жизни (лет) от подушевых государственных расходов на здравоохранение в год ($ППС); РФ – 2011 г., страны ОЭСР – 2010 г[15].

Из 150 стран мира Россия по показателям смертности и продолжительности жизни занимает примерно 90-е место (а по соответствующим показателям для мужского населения – 120-е), в то время как по уровню экономического развития (ВВП на душу населения) Россия занимает 43-е, по уровню реальных доходов – 50-е, по уровню образования – 20-е, по индексу социального развития – 65-е место[2]. Очевидно, что устойчиво низкий уровень расходов на здравоохранение будет являться главным «тормозом» в создании и накоплении человеческого потенциала страны.

В России также крайне низки и инвестиции в НИОКР – они колеблются в последние годы около 1-1,3% ВВП (в 2014 году – 0,6% ВВП). Для сравнения – в Германии, Дании, Австрии инвестиции в НИОКР составляют около 2,5%, в США – 2,6%, в Израиле – 4,6%, в Японии и Финляндии – 3,4%, Швеции – 3,7%[6]. К тому же, отдача от инвестиций в сравнении с другими странами инвестиций в науку очень низка. Основные причины – деградация человеческого капитала, слабость и неэффективность российской науки и ее невостребованность инноваций экономикой. В стране практически отсутствуют конкурентные рынки – основной стимулятор создания инноваций. Процент инновационных предприятий (около 10% за последние 10 лет) в России ниже, чем у любого из государств ЕЭС. Для сравнения: в Эстонии их доля составляет 47%, в Германии – 73%, в Греции – 35%; в Бельгии, Дании, Ирландии, Австрии – около 60%.

В культуру бюджетные российские инвестиции в докризисном 2008 году составили 1,6% от расходов консолидированного бюджета, а в 2014 году – 0,57% (для сравнения: во Франции – 2,9%; в Казахстане – 3,8%; в Великобритании – 2,4%).

Столь существенное отставание России по вопросам направления государственных инвестиций в сферы, обеспечивающие накопление и развитие человеческого капитала, не способствует созданию условий для устойчивого развития России. В таких условиях даже при достижении желаемых темпов экономического роста можно не обеспечить собственно устойчивого развития, поскольку экономический рост, сформированный преимущественно экстенсивными факторами (накоплением материального и ресурсного капитала, эксплуатация природных ресурсов и т.д.), не создает необходимых условий для улучшения качества жизни, формирования потенциала роста для будущих поколений. Результатом такой политики неизбежно будет падение экономического роста в будущем просто потому, что этот рост некому будет обеспечивать.

Таким образом, инвестиции в человеческий капитал дают экономические и неэкономические выгоды человеку, организации, обществу. Экономические выгоды отражаются в виде прироста заработной платы, производительности труда или в экономическом росте, тогда как неэкономические выгоды – в увеличении социальной ответственности, улучшении здоровья и качества жизни. Резюмируя проведенное исследование, можно утверждать, что Россия пока отстает по уровню экономического развития и качеству накопленного человеческого капитала от других стран, несмотря на то, что обладает достаточным образовательным потенциалом. Это можно объяснить неэффективным использованием наличного человеческого капитала и нерациональным осуществлением инвестиций в него.

Список литературы Человеческий капитал как фактор экономического роста России в долгосрочной перспективе

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р)

- А. Аганбегян. Тревожный звоночек: в России прекратилось снижение смертности населения /А. Аганбегян//Экономическая политика, 2015. -Т.10. -№2. -С.63-76.

- Арефьев П.В. Преодоление социальной дифференциации как фактор перехода к устойчивому экономическому развитию /П.В. Арефьев//Вестник финансового университета, 2014. -№1. -С.48-63.

- Вереникин А.О. Человеческий капитал: концептуальные основания и особенности проявления /А.О. Вереникин//США. Канада: экономика, политика, культура, 2005. -№3. -С.85-101.

- Галаева Е.В. Исследование человеческого капитала в зарубежной литературе /Е.В. Галаева//Общество и экономика, 2007. -№ 7-8. -С. 244-255.

- Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: Лучшее будущее для всех /Опубликовано для Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). -М.: Издательство «Весь мир», 2012. -181 с.

- Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости /Опубликовано для Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). -М.: Издательство «Весь мир», 2014. -172 с.

- Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2013 г. /Под общей ред. С.Н. Бобылева. -М: ООО «РА ИЛЬФ», 2013. -202 с.

- Докторович А.Б. Генезис концепций и теорий человеческого развития [Текст] / А.Б. Докторович // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время, 2014. - Т.7. - Вып.1. - URL: // http://2227-9490e-aprovr_e-ast7-1.2014.25.

- Кирьянов Д.А., Сухарева Т.Н. Методы оценки человеческого капитала: анализ объективности и достаточности данных. -URL://http://teoria-practica.ru/-3-2011/ekonomika/kiryanov-sukhareva.pdf. (дата обращения: 04.10.2015).

- Корчагин Ю.А. Человеческий капитал -интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности /Ю.А. Корчагин. -М.: Издательство ВШЭ ГУ, 2011. -28 с.

- Корчагин Ю.А. Широкое понятие человеческого капитала /Ю.А. Корчагин. -Воронеж: ЦИРЭ, 2009. -252 с.

- Питухин Е.А., Яковлева А.А. Влияние человеческого капитала на производительность труда в секторах экономики, соответствующих приоритетным направлениям науки, технологии и техники /Е.А. Питухин, А.А. Яковлева//Ученые записки Российского государственного социального университета, 2012. -№1. -С.16-21.

- Степанов А.Д. К вопросу о концепции, содержании и сравнительной характеристике12 человеческого капитала [Текст] / А.Д. Степанов // Институт Государственного Управления, Права и Инновационных технологий (ИГУПИТ) // Интернет-журнал Науковедение, 2012. - URL: // http://naukovedenie.ru/sbornik10/10_1.pdf.

- Улумбекова Г.Э. Реформы финансирования здравоохранения: Опыт стран с переходной экономикой [Текст] / Г.Э. Улумбекова // Электронный научный журнал Социальные аспекты здоровья населения, 2012. - №5- URL: // http://vestnik.mednet.ru/content/view/429/30/lang,ru/.

- Хараева М.С. Приоритетные направления системы государственного регулирования социальных инвестиций в Российской Федерации /М.С. Хараева//Экономика и финансы, 2009. -№ 5. -С.21-24.

- Шутаева Е.Н. Поликомплектность категории «человеческий капитал» с позиции концепции устойчивого развития /Е.Н. Шутаева//Международный научный журнал Инновационная наука, 2015. -№7-1(7). -С.168-170.

- UNDP: Human Development Index and its components.-URL://http://hdr.undp.org/en/data