Человеческий капитал: анализ методических подходов к формированию и воспроизводству

Автор: Назарова Е.В., Грибина Е.Н.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Концепт «человеческий капитал» основан на двух независимых теориях - теории инвестиций в человека и теории производства человеческого капитала. Отмечено, что на ранних этапах их формирования практический эффект от концепта проявлялся в виде увеличения и закрепления объема полученных знаний. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что решающее значение для формирования человеческого капитала имеет качество образования. Увеличение объема знаний приводит к росту заработной платы, активизации участия граждан в общественной жизни, снижению преступности. В целом все это создает некий фокус для оценки относительной эффективности государственных инвестиций в образовательные программы. Выявлена ограниченность мнения, согласно которому приобретаемые знания, опыт деятельности и ценностные установки повышают уровень трудовой активности и производительности работников, обуславливая тем самым рост индивидуальной оплаты труда. Отмечено, что в структуре человеческого капитала не существует механизмов, позволяющих перевести личные и деловые качества работника в более высокую оплату его трудовой деятельности.

Человеческий капитал, информационная экономика, образование, профессиональная подготовка, интеллект, производительность труда, инвестиции, заработная плата, умения, навыки

Короткий адрес: https://sciup.org/149140693

IDR: 149140693 | УДК: 330.342.2 | DOI: 10.24158/pep.2022.6.11

Текст научной статьи Человеческий капитал: анализ методических подходов к формированию и воспроизводству

Анализ исследований (Д. Белл (2004), Дж. Гэлбрейт (2008), М. Кастельс (2000), Л.И. Абалкин (2009), Г.Б. Клейнер (2020) и др.) показывает, что развитие постиндустриальной экономики неотделимо от теории человеческого капитала, а также тех сфер, в которых он формируется и аккумулируется. Несмотря на большое внимание, уделяемое научным сообществом теории человеческого капитала, некоторые ее аспекты все еще остаются мало изученными.

Главной заботой предпринимателя в современных условиях становится не только реализация бизнес-целей, но и исполнение стратегии долгосрочного выживания и устойчивости в условиях социальной неопределенности. Человеческий капитал в этом случае выступает средством обеспечения поставленных задач. Это нематериальный актив компании, не отражаемый в балансе. Эмпирически доказано, что в разных видах экономической деятельности человеческий капитал демонстрирует неоднородность производительности труда1. Наблюдается тенденция повышения эффективности предприятия за счет роста числа работников с высшим образованием в трудовом коллективе, которые демонстрируют более высокую производительность, обусловленную широтой кругозора, высоким уровнем знаний, развитостью практических навыков и умений. Так, наибольший эффект влияния уровня образования на производительность труда обнаруживается в технологическом секторе. В качестве примера можно привести производство электрооборудования и оптики, транспортных средств, авиационно-космической техники, медицинских препаратов и прочее. Все эти производства требуют более высокой квалификации персонала по сравнению, например, с деревообработкой, демонстрирующей наименьший прирост качества рабочей силы в промышленности2.

Однако, как отмечает И.В. Грузков, факторы, стоящие за высоким уровнем производительности труда, к сожалению, недостаточно хорошо изучены на текущий момент (Грузков, 2013).

Концепт «человеческий капитал» основан на двух независимых теориях – теории инвестиций в человека и теории производства человеческого капитала. Рассмотрим их подробнее.

Объектом изучения теории инвестиций в индивида является сама внутренняя структура человеческого капитала, а также специфические процессы его формирования и развития. Теория основана на гипотезе, согласно которой расходы на образование представляют собой форму инвестиций, ориентированных на получение экономических выгод в будущем. Сторонниками данной теории человеческого капитала являются Г. Беккер (Becker, 2002), А. Смит (1962), Дж. Милль (2000), С. Кузнец (Kuznets, 1961), А. Маршалл (1993) и др.

Как утверждает С.М. Каранец, Г. Беккер систематизировал полученные учеными важнейшие результаты и сделал некоторые частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования, а именно: «зарплата работника имеет тенденцию роста по мере увеличения его трудового стажа, но затухающим темпом», «безработица находится в обратной зависимости от уровня образования», «распределение заработков имеет асимметрию, особенно в пользу специалистов и других квалифицированных работников» (Каранец, 2019). Впоследствии теория Г. Беккера легла в основу новой науки – экономики образования.

По мнению представителей теории производства человеческого капитала, экономический и социальный успех индивида в значительной степени определяется его характеристиками в виде талантов и навыков, которые совместно генерируются посредством способностей и образования, а в дальнейшем развиваются в компетенции. Эта теория нашла отражение в трудах Й. Бен-Порэта (Ben-Porath, 1967), М. Блауга (Blaug, 1970), Дж. Минцера и И. Хигучи (Mincer, Higuchi, 1988), Т. Шульца (Schultz, 1961; 1971) и других.

Таким образом, развитие человеческого капитала и грамотное управление им становятся ключевыми факторами, определяющими экономическую и организационную эффективность предприятия. Неспособность менеджеров выявить людей с правильным сочетанием навыков, опыта и образования может свести на нет усилия по развитию даже самой успешной компании.

Наряду с этим уместно отметить, что управление человеческим капиталом предполагает принятие решений, что влияет на характер отношений между организацией и ее работниками, формируя как положительную, так и отрицательную тенденцию взаимодействия. Принимая решение об инвестировании в развитие человеческого капитала, организация рискует потерять все или почти все вложенные средства. Риски могут быть обусловлены, скажем, инертностью персонала, его увольнением. Поэтому профессиональное развитие должно базироваться на взаимной ответственности работника и организации.

Как показывает управленческая практика, руководителю необходимо последовательно использовать человеческий капитал, чтобы влиять на отношения и поведение отдельных лиц и групп представителей коллектива в направлении желаемых организационных целей.

Из сказанного становится очевидным, что взаимные обязательства в организации предполагают наличие корреляции между определенными методами управления и результатами деятельности сотрудников. Когда происходит мобилизация совокупных психических, физических, интеллектуальных усилий людей, представляется возможной высокая организационная эффективность деятельности предприятия. В этом случае человеческий потенциал полностью реализован и может влиять на результаты коллективной работы.

Следует констатировать, что для выполнения поставленных задач, таких как увеличение объема продаж (при заданной рентабельности), увеличение прибыли при контролировании желаемой доли рынка, фирмы используют разные методы и средства, которые могут меняться в зависимости от ситуации, причем одни превосходят другие. Эта универсальная точка зрения привела к тому, что некоторые практики управления были признаны лучшими, так как показали высокую эффективность.

В современном видении человеческий капитал – это совокупность не просто опыта и квалификации, здоровья и образования, это устойчивые, постоянно воспроизводимые, повторяющиеся взаимосвязи, определяющие характер отношений между качеством труда, экономическим и социально-культурным благополучием индивидов. Это та система, которая опосредована механизмами формирования стоимости, товарно-денежных отношений, ценообразования, спроса, предложения и всех других составляющих рынка. Безусловно, это неотъемлемая часть концепции, которая предполагает, что человеческий капитал, являясь привлекательным объектом для инвестиций, обеспечивает не только экономическую, но в большей степени социальную отложенную выгоду для организации.

Соответственно, изначально концепция человеческого капитала как результата инвестиций предполагала повышение производительности труда и рост ВВП. Теоретические изыскания были связаны с поисками оценочных механизмов и зависимости между вышеуказанными категориями. Однако современные теории определили преимущественные позиции качества образования для экономического развития. Достаточно назвать работы Э. Ханушека и Л. Вессманна (Hanushek, Woessmann, 2008), а также Р. Барро и С. Хавиера (Barro, Xavier, 2003), показательные в этом отношении.

Методические подходы к оценке человеческого капитала позволяют установить зависимость между инвестициями в образование, профессиональной подготовкой, здоровьем человека и экономическими, социальными выгодами предприятия в качестве конечных результатов. Подобный подход к установлению соотношения инвестиций и отложенной эффективности может быть использован при обосновании получения кредита на субъектное образование, при формировании государственных программ, при разработке методик стимулирования повышения квалификации и профессиональных навыков сотрудников предприятий.

Нельзя не отметить и некоторую условность современных исследований: в статистических моделях, количественно определяющих зависимость роста индивидуальной оплаты труда от его производительности, сложно вычленить факторную обусловленность. По мнению экспертов, она составляет около 30 % дисперсии (коэффициент детерминации) индивидуальной заработной платы, что не является полноценным подтверждением принятого допущения.

Современная практика отмечает последовательное использование различными компаниями методических подходов к теории человеческого капитала: целевые инвестиции, программы повышения квалификации, построение команд, HR-менеджмент и т.п., – это те позиции, которые все чаще рассматриваются как содержательные элементы понятия вложения капитала. Условия выживания на рынке требуют от организации создания для себя конкурентных преимуществ за счет инноваций, информационных и организационных технологий, возрастающей роли коллективного интеллекта сотрудников.

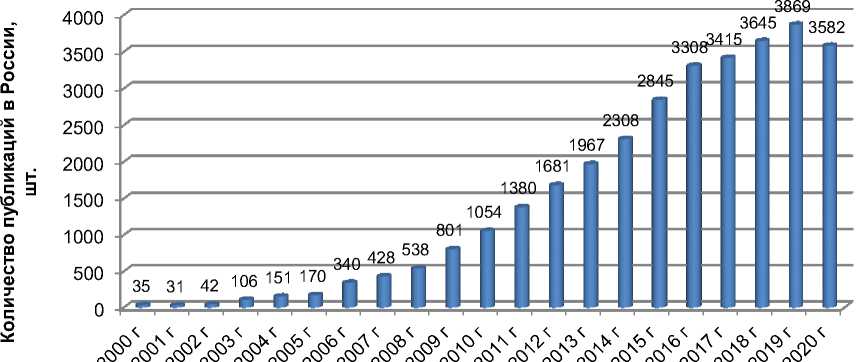

Анализ отечественной публикационной активности показывает, что в последние годы растёт количество работ, посвящённых человеческому капиталу (рис. 1). Общее количество публикаций, отраженных в российском индексе научного цитирования (РИНЦ), с дескриптором «человеческий капитал» по состоянию на 31.12.2020 за последние 20 лет составило 31 696 единиц. Среди обозначенных работ – научные статьи, тезисы конференций и другие материалы.

Более половины публикаций – 20 664 (65,2 %) – увидели свет в период 2015–2020 гг. Такое внимание к понятию «человеческий капитал» со стороны научного сообщества неслучайно. В эпоху приобретения организациями конкурентоспособности за счет инноваций роль интеллекта коллектива компании значительно возросла. Человеческий капитал становится главным фактором формирования и развития экономики знаний.

Год публикации

Рисунок 1 – Динамика публикаций с дескриптором «человеческий капитал», зафиксированных в РИНЦ в период 2000–2020 (по состоянию на 31.12.2020)1

Исследование общественно-исторических аспектов происхождения термина «человеческий капитал» показало, что впервые он появился благодаря экономистам Т. Шульцу (Schultz, 1971) и Г. Беккеру (Becker, 2002) в начале 60-х годов ХХ века. Оригинальные трактовки содержания и форм накопления человеческого капитала представлены также в работах таких российских ученых, как М.М. Критский (1991), Л.Г. Симкина (2000), С.А. Дятлов, А.И. Добрынин, Е.Д. Цыре-нова (Добрынин и др., 1999).

Собственные наблюдения и специальные исследования по данной проблематике показали, что содержание понятия «человеческий капитал» в последние годы подверглось существенной трансформации, оно многократно корректировалось и дополнялось. С целью исследования имеющихся подходов к определению человеческого капитала нами был выполнен анализ терминов, предложенных учеными в разные периоды времени для обозначения исследуемого феномена (табл. 1).

Таблица 1 – Основные подходы к определению понятия «человеческий капитал»

|

Автор |

Содержание понятия |

|

А. Смит |

Человеческий капитал – знания, навыки и способности, находящиеся в собственности работника. Увеличение производительности полезного труда зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения рабочего, а затем уже – от совершенствования машин и инструментов, с помощью которых он работает (Смит, 1962) |

|

Г. Беккер |

Человеческий капитал – это имеющийся у каждого индивида запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации (Becker, 2002) |

|

Т. Шульц |

Все человеческие ресурсы и способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый субъект рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденный потенциал (Schultz, 1971) |

|

Р.И. Капелюшников |

Человеческий капитал – запас знаний, навыков и способностей, которые есть у каждого индивида и которые могут использоваться им как в производственных, так и в потребительских целях. Он – человеческий, потому что воплощен в личности человека, он – капитал, потому что является источником или будущих доходов, или будущих удовлетворений, или того и другого вместе (Капелюшников, 2012) |

|

А.Н. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова |

Человеческий капитал – форма проявления производительных сил человека в рыночной экономике, адекватный способ их организации в условиях социально ориентированной рыночной экономики в качестве ведущего фактора общественного воспроизводства (Добрынин и др., 1999) |

Проведенный контент-анализ данных позволяет заключить, что научному сообществу необходимо уточнить определение человеческого капитала с целью перехода на единый стандарт в его оценке на предмет содержания и целостности. Отметим, что каждый представитель научного сообщества делает акцент на отдельных смысловых элементах, которые раскрывают сущность человеческого капитала, причем в большинстве публикаций определение экономической природы и содержания данного понятия сфокусировано на образовательном компоненте.

Т. Шульц традиционно считается ключевым актором в разработке концепции человеческого капитала. Толчком для его исследований в этой области послужили изыскания Э. Денисона (Denison, 1985), доказавшего, что технические новшества и расширение использования трудовых и производственных ресурсов могли в лучшем случае обеспечить лишь половину прироста ВВП, реально достигнутого в США в XX веке. Выявление других факторов экономического роста стало сложной задачей для исследователей. Сам Т. Шульц сделал упор на образование. Уровень качества рабочей силы он считал таким же естественным итогом вложений дополнительных средств в образование, как технический прогресс – результатом ассигнований на улучшение и повышение эффективности производства.

В свете сказанного оправдано определение Т. Шульцем человеческого капитала как актива, материального или интеллектуального, способного генерировать поток будущих доходов (Shultz, 1961).

В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах Г. Беккера. Исследователь отмечал, что человеческий капитал, так же, как и физический, подвержен износу. Затраты на обучение – общее или специальное – полностью «списываются» в процессе подготовки профессионала. Материальные активы никогда не амортизируются моментально, это происходит в течение периода, примерно равного продолжительности их экономической жизни. Следовательно, человеческий и физический капитал различаются больше по срокам амортизации, чем по наличию или отсутствию (Bескеr, 1964).

Важным для целей нашего исследования является анализ понятий «интеллектуальный капитал», «человеческий капитал», «человеческий потенциал», «человеческие ресурсы». Хочется отметить, что данные термины не тождественны, хотя между собой они тесно связаны, что подчёркнуто, в частности, в работах Е.В. Авдеева (2020), А.В. Алексеева и др. (Инвестиционный процесс и структурная трансформация российской экономики …, 2020). В рамках деятельности организации коллективный интеллект и персонал не могут существовать как отдельные элементы. Зачастую в научной литературе исследователи также ошибочно отождествляют понятие человеческого капитала с термином «человеческие ресурсы». Данный вопрос был рассмотрен Л.В. Куропаткиной в работе о социально-экономических категориях в сфере трудовых отношений (Куропаткина, 2019).

Немаловажным вопросом при исследовании сущности и содержания человеческого капитала является рассмотрение его структуры.

С.А. Гурулёв и Т.Д. Санникова в составе данного феномена выделяют внешний (образование, навыки и квалификация, профессиональный опыт, обладание информацией) и внутренний (здоровье и психофизические качества, внутренние мотивы и отношение к труду, капитал миграции) блоки, представляющие совокупность элементов и характеризующие сущность человеческого капитала, однако в данном подходе не учитывается необходимость его формирования (Гу-рулёв, Санникова, 2017).

Анализ научных источников показал, что исследователи также довольно часто приводят классификацию по признаку субъективной принадлежности человеческого капитала. Такая типология представлена, в частности, в работе А.Е. Арутюновой и А.В. Лаврентьевой, которые выделяют индивидуальный человеческий капитал, человеческий капитал фирмы, человеческий капитал страны (Арутюнова, Лаврентьева, 2020).

Е.Г. Чеботарева несколько расширяет данную структуру, включая в нее индивидуальный капитал человека, человеческий капитал организации и национальный человеческий капитал. Каждый из них имеет несколько составляющих, которые являются различными по содержанию и определяют специфику конкретного типа человеческого капитала (Чеботарева, 2017).

Таким образом, на основе проведенного исследования различных подходов, раскрывающих сущность человеческого капитала, можно сформулировать оптимальную дефиницию данного феномена, представив его как потенциал, сформированный в процессе развития индивидуума и содержащий профессиональную компетентность: способности, опыт, умения, знания. В сочетании с личной инициативой субъектов человеческий капитал, способствует повышению производительности организации и влияет на стоимость предельного продукта труда каждого работника, а его развитие улучшает экономические и социальные возможности людей и способствует техническому прогрессу в обществе, поддерживая постоянное устойчивое развитие.

Список литературы Человеческий капитал: анализ методических подходов к формированию и воспроизводству

- Абалкин Л.И. Парадоксы измерения человеческого капитала // Вопросы экономики. 2009. № 9. С. 51-70. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-9-51 -70

- Авдеев Е.В. Сущность и особенности формирования человеческого капитала // International Agricultural Journal. 2020. Т. 63, № 1. С. 159-169. https://doi.org/10.24411/2588-0209-2020-10143

- Арутюнова А.Е., Лаврентьева А.В. Сетевое взаимодействие организаций сферы образования как фактор, способствующий развитию человеческого потенциала // Вестник Академии знаний. 2020. № 36 (1). С. 25-29. https://doi.org/10.24411 /2304-6139-2020-00004

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 2004. 944 с.

- Грузков И.В. Воспроизводство человеческого капитала в условиях формирования инновационной экономики России. Теория, методология, управление. М., 2013. 384 c.

- Гурулёв С.А., Санникова Т.Д. Подходы к формированию человеческого капитала предприятия // Управление экономическими системами. 2017. № 10 (104). С. 1-25.

- Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. Избранное. М., 2008. 1200 с.

- Добрынин А.Н., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб., 1999. 309 с.

- Инвестиционный процесс и структурная трансформация российской экономики / под ред. А.В. Алексеева, Л.К. Казанцевой. Новосибирск, 2020. 401 с.

- Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России? М., 2012. 76 с.

- Каранец С.М. Теория инвестиций в человеческий капитал Г. Беккера и ее последующее применение в таможенном деле // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2019. № 4 (72). С. 54-58.

- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 606 с.

- Клейнер Г.Б. Интеллектуальная экономика цифрового века // Экономика и математические методы. 2020. Т. 56, № 1. С. 18-33. https://doi.org/10.31857/S042473880008562-7

- Критский М.М. Человеческий капитал. Л., 1991. 192 с.

- Куропаткина Л.В. Актуальные социально-экономические категории в сфере трудовых отношений (часть 2) // Вестник ЦЭМИ РАН. 2019. № 2. С. 1-12. https://doi.org/10.33276/S265838870006714-8

- Маршалл А. Принципы экономической науки : в 3 т. М., 1993. Т. 1. 414 с.

- Милль Дж.С. О свободе // О свободе: антология мировой либеральной мысли (I половина ХХ века). М., 2000. С. 288-392.

- Симкина Л.Г. Человеческий капитал в инновационной экономике. СПб., 2000. 152 с.

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. 490 с.

- Чеботарева Е.Г. Сущность и виды человеческого капитала в условиях становления инновационной экономики // Бизнес и стратегии. 2017. № 1 (06). С. 53-58.

- Barro R.J., Xavier S. Economic Growth. Massachusetts, 2003. 160 р.

- Becker G.S. Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. N. Y., 1964. 187 р.

- Becker G.S. The Age of Human Capital // Education in the Twenty-First Century. Palo Alto, 2002. Р. 3-8.

- Ben-Porath Y. The Production of Human Capital and the Live. Cycle of Earning // Journal of Political Economy. 1967. Vol. 75, iss. 4-1. Р. 352-365. https://doi.org/10.1086/259291

- Blaug М. An Introduction to the Economics of Education. L., 1970. 363 p.

- Denison E.F. Trends in American Economic Growth, 1929-1962. Washington, 1985. 141 p.

- Hanushek E.A., Woessmann L. The Role of Cognitive Skills in Economic Development // Journal of Economic Literature. 2008. Vol. 46, iss. 3. Р. 607-668. https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607

- Kuznets S. Capital in the American Economy: Its Formation and Financing. Princeton, 1961. 664 р. https://doi.org/10.1515/9781400879724

- Mincer J., Higuchi Y. Wage Structures and Labor Turnover the United States and Japan // Journal of the Japanese and International Economics. 1988. Vol. 2, iss. 2. Р. 97-133. https://doi.org/10.1016/0889-1583(88)90017-2

- Schultz T.W. Investment in Human Capital: the Role of Education and Research. N.Y., 1971. 272 р. Shultz T.W. Investment in Human Capital // American Economic Review. 1961. Vol. 51, iss. 1. P. 1-17.