Человеческий потенциал устойчивого развития России: возможен ли переход на новый этап модернизации при нынешнем уровне жизни населения?

Автор: Зверева Наталия Викторовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Человеческий потенциал

Статья в выпуске: 1 (55), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу оценок людьми уровня жизни своих семей на основе использования результатов социологических исследований. Обоснован вывод о том, что оценки людьми благосостояния не соответствуют применяемым в нашей стране критериям, устаревшим для стран с социальной рыночной экономикой. Показано, что развитие населения является важнейшим ресурсом и целью устойчивой модернизации России.

Среднедушевой доход семьи, минимально необходимый доход, нормальный доход, уровень бедности, уровень притязаний на доход, суммарный коэффициент рождаемости, устойчивая модернизация, инновации

Короткий адрес: https://sciup.org/14347382

IDR: 14347382

Текст научной статьи Человеческий потенциал устойчивого развития России: возможен ли переход на новый этап модернизации при нынешнем уровне жизни населения?

ЧелоВечес^ии потенииол устойчивого развития России: Возможен ли леренод но новый этол модернизоии при нынешнем уровне жизни поселения?

Е ще со второй половины 1980-х годов идеи о том, что люди, их развитие являются главным потенциалом и целью модернизации, стали получать все более широкую поддержку в экономических исследованиях, в разработке национальных программ социально-экономического развития. Специфика устойчивого инновационного общественного развития состоит в том, что определяющее влияние на него оказывает величина, качественные характеристики и уровень жизни социально-демографического потенциала. Именно он становится решающим фактором инновационного тренда страны и ее регионов.

Социально-демографический потенциал устойчивого инновационного развития страны – сбалансированная система количественных и качественных характеристик населения, представляющаяся, с одной стороны, в качестве основы социально-экономического развития, с другой – в качестве его главного стимула. Одна из причин прежних неудачных попыток модернизировать Россию состояла в неравномерной, несбалансированной динамике отдельных сфер социальноэкономической жизни, в том числе недоучете компонентов социально-демографического потенциала России.

Актуальная задача устойчивого развития инновационной экономики России видится в том, чтобы на основе социально-демографического потенциала создать экономическую систему устойчивого и растущего спроса на инновации со стороны населения и бизнеса, а не генерировать их в отдельных «резервациях», специально для «точечного» и, естественно, временного «внедрения» извне. Формирование нового поколения «носителей инноваций» в количественном и качественном аспектах – процесс, имеющий определенный временной лаг, поэтому запаса времени у нас практически нет. Развитие социально-демографического потенциала инновационной экономики предполагает:

-

1. Устойчивое воспроизводство населения. С нетто-коэффициентом воспроизводства населения, равном 0,73, это невозможно.

-

2. Рост рождаемости, тормозящий процесс старения населения и трудовых ресурсов.

-

3. Рост продолжительности жизни, сокращение смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, уровень которой, особенно у мужчин, в России очень велик.

-

4. Сокращение младенческой смертности, которая является важным непосредственным индикатором уровня жизни населения.

-

5. Увеличение продолжительности здоровой жизни.

-

6. Рост миграционной подвижности населения.

-

7. Повышение материального уровня жизни населения, снижение неравенства, обеспечивающих не только воспроизводство, но и развитие человеческого потенциала, формирование распределительных отношений (прежде всего заработной платы), соответствующих накопленному и использованному человеческому потенциалу, стимулирующих его развитие.

Статья в основном посвящена только одному из аспектов социально-демографического потенциала современной модернизации России – уровню жизни населения. Современные индикаторы уровня жизни и бедности должны включать не только объективные характеристики – денежные доходы (заработную плату, среднедушевые или семейные доходы, соотношение с официально установленным ПМ, пот ребительские расходы, их структуру, обеспеченность домохозяйств предметами длительного пользования, обеспеченность услугами, жильем, его качество, неравенство, занятость и т.д.), но и оценки самим населением своего положения.

В современных социально-экономических исследованиях расширяется понятие дохода и бедности. В их оценку включаются не только денежные, но и не денежные доходы, а также объем и доступность социальных услуг. В оценках дохода во внимание принимается не только его величина (в абсолютном выражении или пересчитанная в реальном исчислении), но учитывается и степень удовлетворения потребностей людей. Таким образом, в доходе выделяются две его стороны – объективная и субъективная, наличные условия и его оценки. Так, бедность рассматривается как состояние, при котором член семьи (домохозяйства) не имеет возможностей для удовлетворения своих минимальных потребностей (имеется в виду ограничение возможностей в разных сферах жизни – не только узко экономической, но и в социальной, семейной, личностной). В нашей стране основой оценки дохода выступает прожиточный минимум, рассчитываемый с использованием абсолютного определения бедности, который представляется в настоящее время, и особенно в будущем, неперспективным. Более актуальные оценки дохода, основанные на относительном или субъективном определении бедности, учитывают и оценки населением своего уровня жизни 1.

Данная статья основана на результатах двух исследований, в которых принимал участие автор: общероссийском исследовании «Семья и рождаемость, 2009» 2 , и общероссийском исследовании «Молодежь, 2010».

Таблица 1

Распределение женщин и мужчин по среднедушевому доходу в семье, выраженному в региональных прожиточных минимумах, %

|

Доход в региональных ПМ |

Женщины |

Мужчины |

|

0 –1 |

31,4 |

28,5 |

|

1,001–1,500 |

26,5 |

25,4 |

|

1,501–2,000 |

16,4 |

17,0 |

|

2,001–2,500 |

11,2 |

12,8 |

|

2,501 и выше |

14,5 |

16,2 |

По результатам исследования «Семья и рождаемость, 2009» среднедушевой доход, выраженный в прожиточных минимумах (ПМ), составлял 1,7 региональных ПМ. Ниже ПМ жили около 31% семей (табл. 1).

Уровень бедности респондентов, судя по их ответам о среднедушевых доходах, более чем в 2 раза превышал официально рассчитанный на момент опроса. Приведенные результаты также согласуются с ранее проведенным пилотажным исследованием по Тверской области (на момент исследования в 2006 г.1 уровень бедности в области составлял 20%, по результатам опроса – 38%, т.е. был почти в 2 раза выше официально установленного) [2. С. 45].

По результатам исследования «Молодежь, 2010» 2 среднедушевой доход опрошенных в их семьях летом 2010 г. был 12,0 тыс. руб. в месяц, т.е. за 4 года по сравнению с аналогичным исследованием молодежи, проведенном в 2006 г., он вырос в 1,4 раза. Среднедушевой доход, выраженный в региональных ПМ, составлял в среднем по всем опрошенным 2,1 ПМ. Среднедушевой доход, выраженный в региональных ПМ, за 4 года вырос не так значительно – в 1,2 раза 3 (табл. 2).

Таблица 2

Распределение респондентов по уровню среднедушевого дохода, выраженного в региональных прожиточных минимумах, %*

|

Группы по среднедушевому доходу в региональном ПМ |

Доля лиц, имеющих доход |

Женщины |

Мужчины |

|

До 1,00 |

19,0 |

20,5 |

17,0 |

|

1,00–1,49 |

23,1 |

25,1 |

20,4 |

|

1,50–1,99 |

33,9 |

34,8 |

32,7 |

|

2,00–2,99 |

8,3 |

8,4 |

8,2 |

|

3,00 и выше |

15,7 |

11,2 |

21,7 |

* По результатам исследования «Молодежь, 2010».

За 4 года сократилась доля бедных молодых людей (доход в 1 и ниже региональных ПМ), их стало 19% вместо 32%.

Важен анализ не только дохода семьи, но и мнений людей о том, достаточен он или нет для жизни семьи. Для того, чтобы выявить отношение людей к имеющемуся в их семьях материальному положению, в исследованиях задавался вопрос о минимальном и нормальном, по мнению опрошенных, доходе. Вопрос о минимальном доходе формулировался так: «Сколько рублей нужно Вашей семье на 1 человека в месяц, чтобы «сводить концы с концами?» (отражает мнение человека о величине прожиточного минимума). Вопрос о нормальном доходе формулировался так: «Сколько рублей нужно Вашей семье на 1 человека в месяц, чтобы жить нормальной для нынешних условий жизнью?» (отражает мнение человека о доходе, который позволяет удовлетворять потребности семьи на среднем для данных условий уровне). Проведенные при нашем участии исследования свидетельствуют о расхождении официально установленного регионального прожиточного минимума и субъективных его оценок респондентами (т.е. субъективного прожиточного минимума). В течение последних 10 лет эти оценки были практически стабильными, несмотря на рост доходов населения (табл. 3) 1.

Минимально необходимый субъективно определяемый среднедушевой доход составлял примерно 2 региональных прожиточных минимума, нормальный – 4–5 прожиточных минимума. Ответы женщин и мужчин, полученные в опросе «Семья и рождаемость», приведены в табл. 4.

Представления о минимальном и «нормальном» доходе растут с ростом дохода семьи (см. табл. 5).

По представлениям всех опрошенных, минимальный доход в их семьях должен быть в 1,2 раза выше имею-

Таблица 3

Превышение минимального и «нормального» для семьи среднедушевого дохода над официально установленным прожиточным минимумом

|

Исследование |

Превышение (раз) |

|

|

минимального дохода |

«нормального» дохода |

|

«Новгород, 2003» 1,7

«Тверь, 2006» 1,5

«Липецк, 2006» 2,1

«Семья и дети, 2009» 2,1

«Молодежь, 2010» 2,5

3,6

3,7

4,0

4,7

5,5

Среднедушевой доход семьи, минимально необходимый и «нормальный» доход, по мнению женщин и мужчин

Таблица 4

|

Минимальный, руб . |

Превышение среднедушевого, раз |

Нормальный, руб . |

Превышение среднедушевого, раз |

|

9980 |

Женщины |

2,7 |

||

|

1,2 |

Мужчины |

22 500 |

||

|

11 200 |

1,2 |

26 000 |

2,9 |

|

Таблица 5

Среднедушевой, минимальный и «нормальный» доход в группах по среднедушевому доходу *

|

Группы по среднедушевому доходу в региональных ПМ |

Среднедушевой доход в региональных ПМ |

Нормальный доход в ПМ |

Минимальный доход в ПМ |

|

До 1,00 (176) |

0,75 |

3,8 |

1,58 |

|

1,00–1,49 (213) |

1,26 |

5,01 |

2,12 |

|

1,50–1,99 (311) |

1,92 |

5,60 |

2,52 |

|

2,00–2,99 (76) |

2,79 |

6,72 |

3,00 |

|

3,00 и выше (138) |

4,79 |

7,61 |

3,65 |

* По результатам исследования «Молодежь, 2010».

Таблица 6

Уровень бедности респондентов, по данным исследований «Новгород, 2003», «Липецк, 2005», «Тверь, 2006»,»Молодежь 2010», %

Расчеты уровня бедности, проведенные с использованием резуль- татов исследований в Новгородской, Липецкой и Тверской областях приведены в табл. 6.

Несмотря на рост реальных доходов населения, отношение к уровню жизни не меняется. К бедным относят себя 70–75% населения. Субъективные оценки прожиточно- го минимума и «нормального» для жизни дохода различаются в семьях с разным числом детей. По данным расчетов, проведенных сотрудниками Независимого института социальной политики, отношение населения к доходу семьи зависит от числа нетрудоспособных членов: оценка необходимого минимума средств снижается с ростом числа иждивенцев [3. С.119].

Этот вывод подтверждают и наши исследования. Уровни притязаний на минимальный доход и на «нормальный» доход снижаются с ростом числа детей. Почему это происходит? Можно высказать предположение о том, что притязания на доход связаны с соотношением значимости дохода и определенного числа детей в системе жизненных целей человека, а при общей высокой оценке дохода – от места определенного числа детей в этой системе.

Разрыв между имеющимся доходом и притязаниями на доход можно подсчитать через разницу между среднедушевым доходом и «нормальным» для семьи доходом. Он зависит от места, которое занимают материальные потребности и потребность в определенном числе детей в системе ценностей человека, их соотносительной значимости (что важнее, то и будет удовлетворяться в первую очередь – в условиях ограниченности ресурсов, неполного удовлетворения менее значимой потребности). Это социологическое, прямое и непосредственное определение индивидуализированного понятия «относительный доход» (косвенно использованного Р. Истерлином на макроуровне как разница в доходах поколения родителей и детей).

Более высокая оценка уровня жизни (меньший разрыв дохода и притя- заний на доход) может приводить к сокращению разрыва между желаемым и ожидаемым числом детей, т.е. к более полному удовлетворению имеющейся потребности в детях. Уровень жизни таким образом может рассматриваться как условие удовлетворения имеющейся потребности в детях, а его оценка (через систему ценностных ориентаций) выступает фактором репродуктивного поведения, т.е. реализации репродуктивных намерений, но не самих этих намерений.

С ростом числа детей притязания на нормальный доход (т.е. разрыв между имеющимся доходом и «нормальным» для семьи, по оценкам опрошенных) снижаются относительно имеющегося дохода, поскольку при этом значимость дохода уменьшается относительно ценности нескольких детей. В зависимости от потребности в детях, их места в системе потребностей семьи меняется восприятие человеком своего уровня жизни. Имеющие потребность в большем числе детей бедные (по критерию ПМ) респонденты более позитивно и оценивают свой уровень жизни, чем бедные, имеющие низкую потребность в детях. Иначе говоря, более высокая потребность в детях (нематериальные, семейные ценности) способствует и более позитивному восприятию условий жизни, и большей восприимчивости человека к мерам материальной поддержки семей с детьми.

Для полного удовлетворения уже имеющихся демографических потребностей, в том числе и потребности в детях (т.е. достижения «нормального» для семьи, по мнению опрошенных, дохода), на сегодняшний день необходимо повышение среднедушевого дохода семьи до 4-х региональных ПМ, или в 1,5–3 раза [за счет разных источников: повышения минимальной заработной платы (включающей 2 прожиточных минимума одного работающего для содержания 1 ребенка) и средней заработной платы, расширения возможностей для дополнительных заработков, государственной социальной помощи].

Об относительном уровне бедности можно судить по оценке людьми своего материального положения. Комплексная оценка уровня жизни по 100-балльной шкале (иначе говоря, в %) составляет:

-

■ 56% опрошенных считают, что их уровень жизни ниже 40%;

-

■ 84% опрошенных считают, что их уровень жизни ниже 60%.

По мнению респондентов, ниже среднего живут 74%, что согласуется с приведенными в табл. 6 данными.

Вывод можно сделать следующий: при оценке уровня жизни в современных условиях нужно учитывать доход семьи:

-

■ не только имеющийся, но и мнения людей о доходе:

-

■ минимальном;

-

■ «нормальном»;

-

■ корректировать наши предложения о госгарантиях с учетом этих мнений самих людей.

В настоящее время произведено значительное изменение методики расчета общего индекса и его субиндексов [4]. В частности, можно положительно оценить новые индикаторы, используемые при расчете (вместо грамотности и доли студентов – средняя и ожидаемая продолжительность обучения, вместо ВВП на душу населения – валовой внутренний доход и т.д.). Однако индекс гендерного неравенства (и некоторые другие индексы) еще нуждается в совершенствовании, поскольку в нем отсутствуют показатели разрыва в продолжительности жизни женщин и мужчин, а также соотношение их заработных плат. (Количество мест в парламенте для женщин имеет значение, но, на наш взгляд, для развития человеческого потенциала современного развития – менее важное, чем разрыв в доходах женщин и мужчин.)

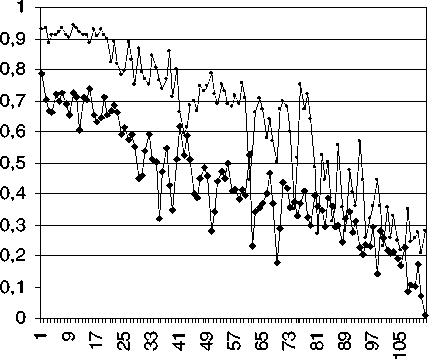

Демографические индикаторы тесно связаны с развитием человеческого потенциала или его субиндексами. Поскольку уровень дохода (в последнем 11-м докладе – это также валовой национальный доход – ВНД, а не валовой внутренний продукт, как раньше) входит в расчет ИРЧП, важно обратить внимание на соотношение индекса уровня дохода с учетом неравенства и индекса продолжительности жизни с учетом неравенства. Со снижением индекса ВНД с учетом неравенства индекс продолжительности жизни значительно снижается (см. рис. 1). Коэффициент корреляции для всех стран составляет 0,85. Коэффициент корреляции с коэффициентом Джини составляет (-0,4), что означает, что индекс продолжительности жизни отрицательно связан с неравенством по доходу.

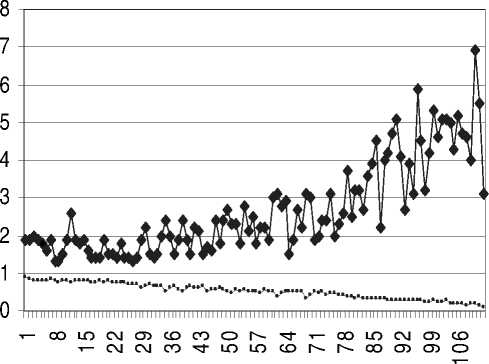

ИРЧП (рассчитанный по новой методике) и СКР по странам мира в 2010 г. свидетельствует о том, что человеческое развитие сопровождается снижением суммарного коэффициента рождаемости (корреляция по всем странам ИРЧП и СКР (-0,84)). Точно так же снижается суммарный коэффициент рождаемости по мере роста ИРЧП с учетом неравенства (см. рис. 2).

Индекс суммарного коэффициента рождаемости (СКР) отрицательно связан с индексом развития человеческого потенциала с учетом неравенства. Чем ниже индекс чело-

индекс дохода с учетом неравенства продолжительность жизни с учетом неравенства

Рис. 1. Индекс уровня дохода с учетом неравенстваи индекс продолжительности жизни по странам мира (России – № 41).

___ф СКР

ИРЧП с учетом неравенства

Рис. 2. Индекс развития человеческого потенциала с учетом неравенства и суммарного коэффициента рождаемости по странам мира

веческого развития – тем выше СКР. Причем самая высокая отрицательная связь – в странах с относительно низким уровнем ИРЧП (но не в странах с очень высоким уровнем ИРЧП, в группу которых Россия не входит).

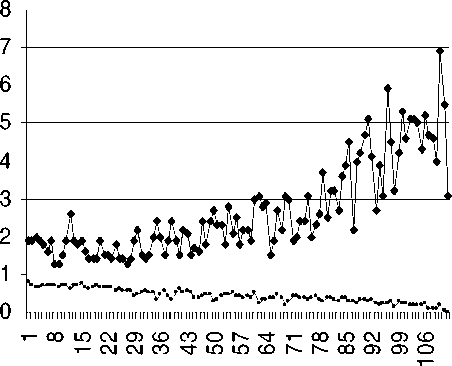

Корреляция ИРЧП и его отдельных показателей с суммарным коэффициентом рождаемости (рис 3). В странах с очень высоким уровнем ИРЧП:

Рис. 3 . Индекс дохода с учетом неравенства и СКР по странам мира

СКР индекс дохода с учетом неравенства

-

- ИРЧП - (+0,47);

-

■ ИРЧП с учетом неравенства — (+0,40);

-

- индекс дохода — (+0,2);

-

- Джини — (-0,20). С ростом неравенства, рассчитанного по коэффициенту Джини, СКР снижается;

-

- гендерное неравенство — (-0,03);

-

- продолжительности жизни с учетом неравенства – (+0,30).

В настоящее время в странах с очень высоким развитием человеческого потенциала с ростом в них ИРЧП суммарный коэффициент рождаемости растет, на что начинают обращать внимание зарубежные исследователи [5]. В странах с очень высоким уровнем развития ИРЧП чем выше доход и чем ниже коэффициент Джини, тем выше суммарный коэффициент рождаемости. Это страны, находящиеся во втором демографическом переходе, где господствует идеология «постматериализма» (Д. Коулмен).

А в странах с более низким уровнем развития человеческого потен- циала связь индекса суммарного коэффициента рождаемости и дохода другая – она остается отрицательной. Корреляция ИРЧП и отдельных показателей, связанных с ИРЧП, с СКР в странах с высоким уровнем ИРЧП (в эту группу входит и Россия):

-

- ИРЧП — (-0,44);

-

- ИРЧП с учетом неравенства — (-0,66).

-

- С ростом ИРЧП, учитывая неравенство, по всем субиндексам СКР снижается;

-

- с продолжительностью жизни с учетом неравенства (-0,13);

-

- индекс дохода - (-0,62)

-

- Джини — (+0,47). С ростом неравенства СКР в группе стран, в которую входит и Россия, растет.

-

- гендерное неравенство — (+0,43). С ростом гендерного неравенства индекс суммарного коэффициента рождаемости также пока еще растет.

Россия принадлежит к группе стран, где пока господствует идеоло- гия материализма, материальные потребности растут, особенно у молодежи, приближаясь к уровню развитых стран при относительно низких материальных условиях жизни, не позволяющих удовлетворять потребности, в том числе и потребность в детях, в создании семьи (доходы, жилищные условия) в здоровом образе жизни. Чем больше у нас низкооплачиваемых женщин, тем выше уровень рождаемости, поскольку у женщин с относительно низкой заработной платой выше рождаемость.

Наша демографическая политика пока направлена на то, чтобы именно неработающие женщины с детьми до 1,5 лет имели преимущество. Так, неработающие женщины, родившие второго ребенка, получают ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет в 2 раза выше,чемна1-горебенка.Работающие же женщины получают одинаково и на 1-го ребенка и на 2 -го – 40% от заработной платы. Причем, имеется «потолок» (в 2011 г – около 41 тыс. руб. в месяц), выше 40% которого вы-сооплачиваемая женщина получить пособие не может, то же относится к пособию по беременности и родам: женщина, имеющая более высокую заработную плату (выше 41 тыс. руб. в месяц), все равно все 100% своей заработной платы получить по этому пособию не может. Фактические это ведет к стимулированию рождений у низкооплачиваемых женщин и закреплению положительной связи гендерного неравенства и рождаемости.

Самый общий предварительный вывод следующий: демографические характеристики тесно связны с развитием человеческого потенциала, и их улучшение возможно при переходе России в группу стран с очень высо- ким уровнем развития ИРЧП (с увеличением продолжительности жизни, повышением количества лет образования, – а системы непрерывного образовния, необходимого для развития, у нас уже нет – роста уровня дохода, снижения неравенства). Только с развитием населения возможен переход на новый этап устойчивого модернизационного развития на основе инноваций. Обращает внимание следующее: среди серии статистических сборников, по индикаторам инноваций отсутствуют сборники (или хотя бы разделы в сборниках), посвященные развитию населения [6, 7, 8].

Возникает вопрос: насколько возможно устойчивое развитие национальной инновационной системы во всей стране:

-

■ при наличии кризиса семьи как социального института?

-

■ если поколение не воспроизводит себя в новом?

-

■ нетто-коэффициент воспроизводства населения R0 = 0,73?

-

■ если межпоколенные связи нарушены?

-

■ если по продолжительности жизни мы отстаем от самих себя на 25 лет (высока смертность мужчин трудоспособного возраста, в том числе от внешних причин)?

-

■ если интенсивность внутренних миграций в несколько раз ниже, чем в западных странах (и потоки их нерациональны по направлению)?

-

■ если сохраняется низкий уровень жизни населения, чрезвычайно высок уровень неравенства, а само население считает свой уровень жизни гораздо ниже официальных данных (возможен ли спрос на инновационные продукты и их использование, творческий труд, базирующийся на инновационных технологиях и в соответствующих со-

- временным требованиям условиях труда не ради подработок).

Если инновационный путь развития – не очередная временная кампания, а устойчивый этап модернизации – все эти вопросы нужно решать вчера. Главный вызов инновационному развитию России в современных условиях состоит в том, чтобы обеспечить не догоняющую, а ускоренную модернизацию на основе комплексного инновационного развития всей страны с ее опорными региональными «точками». Это развитие должно стать более быстрым, чем это было в развитых странах. Основа комплексного инновационного развития страны – социально–демографический потенциал, его социально-демографические характеристики (развитие), уровень жизни, снижение неравенства.

Рациональным представляется также более полное включение в критерии оценки деятельности губернаторов и руководителей муниципальных образований отдельного блока индикаторов динамики социально-демографического потенциала инноваций. В настоящее время учитывается только младенческая смертность, смертность населения региона по возрастным группам до 20 лет, смертность в трудоспособном возрасте, особенно от внешних причин, а также оценки населением работы учреждений здравоохранения и образования. Важно, чтобы и бизнес – сообщество сделало то же самое 1. Это необходимо для привлечения в регион или в конкрет- ный бизнес иностранного венчурного капитала, основанного на анализе реальной ситуации, доверяющего не словам, а конкретным индикаторам, характеризующим основной ресурс и цель социально-экономического развития страны.

Для России модернизация на основе инноваций – не просто общая для всех стран тенденция – а жизненная необходимость. Дефицит трудовых ресурсов должен стимулировать реальный (а не декларируемый) переход (как очередную временную кампанию) к более интенсивному пути экономического развития, а не к экстенсивному. При этом, с одной стороны, проблема трудовых ресурсов становится менее острой, а, с другой – необходимость реализации интенсивного пути развития экономики будет стимулировать создание и внедрение инновационных технологий.

Демографическая ситуация накладывает и серьезные ограничения на процесс устойчивого инновационного развития – низкий уровень жизни, неравенство, суженное воспроизводство населения, уменьшение численности контингентов выпускников школ и усиление конкуренции за молодежь между учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования (в пользу последнего), снижение качества образования, высокая смертность в трудоспособном возрасте (безвозвратные потери накопленного человеческого капитала), «утечка умов», отсутствие системы непрерывного образования, необходимого при старении населения и рабочей силы. Пренебрежение приоритетностью развития населения является важнейшим барьером устойчивого воспроизводства национальной инновационной системы.