Человеческий потенциал: концептуальные подходы и методики измерения

Автор: Локосов В.В.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 4 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

В условиях становления нового технологического, а может быть и общественного уклада, основным источником национального богатства считается человеческий потенциал, т.к. главными отраслями экономики становятся образование, здравоохранение, наука и культура, которые формируют, так называемую, экономику знаний. Статья посвящена исследованию человеческого потенциала: генезиса этого понятия, его дефиниции и методикам измерения. Обосновывается, что понятие «человеческий потенциал» является одним из ключевых, интегральных для исследования и диагностики общественных процессов. Оно нуждается в расширительном толковании и не может сводиться к сугубо экономическим понятиям, типа «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», «трудовой потенциал» или «человеческий потенциал экономики». Следует различать «качество жизни» и «человеческий потенциал» и рассматривать первое как средство, а второе как цель, понимая, что повышение качества жизни не обязательно влечет повышение качества населения и наоборот. Даётся авторская дефиниция человеческого потенциала и 5-ти этапная модель его реализации. В случае повышения полезного действия реализации потенциала, количественные характеристики населения, к которым, прежде всего, относятся демографические характеристики, будут терять свое значение, по сравнению с качественными. В работе проведена оценка опыта исследования человеческого потенциала и определены методические подходы к его измерению. Предложено на основе экспертных оценок и расчетов использовать метод предельно критических (пороговых) показателей для оценки человеческого потенциала. На основе этого метода делается предварительный вывод об ослаблении человеческого потенциала, т.к. за прошедшие 30 лет ни одна из проблем расширенного воспроизводства, прежде всего, коренного населения не решена. Основные результаты исследования могут быть использованы при разработке мероприятий в области укрепления российского человеческого потенциала и его реализации.

Человеческий потенциал, человеческий капитал, качество жизни, демографический потенциал, трудовой потенциал, воспроизводство населения, методики измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181164

IDR: 143181164 | DOI: 10.19181/population.2023.26.4.1

Текст научной статьи Человеческий потенциал: концептуальные подходы и методики измерения

В условиях становления нового технологического, а может быть и обществен ного уклада, основным источником национального богатства считается человеческий потенциал, т. к. главными отраслями экономики становятся образование, здравоохранение, наука и культура, которые формируют, так называемую, экономику знаний. Статья посвящена исследованию человеческого потенциала: генезиса этого понятия, его дефиниции и методикам измерения. Обосновывается, что понятие «человеческий потенциал» является одним из ключевых, интегральных для исследования и диагностики общественных процессов. Оно нуждается в расширительном толковании и не может сводиться к сугубо экономическим понятиям, типа «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», «трудовой потенциал» или «человеческий потенциал экономики». Следует различать «качество жизни» и «человеческий потенциал» и рассматривать первое как средство, а второе как цель, понимая, что повышение качества жизни не обязательно влечет повышение качества населения и наоборот. Даётся авторская дефиниция человеческого потенциала и 5-ти этапная модель его реализации. В случае повышения полезного действия реализации потенциала, количественные характеристики населения, к которым, прежде всего, относятся демографические характеристики, будут терять свое значение, по сравнению с качественными. В работе проведена оценка опыта исследования человеческого потенциала и определены методические подходы к его измерению. Предложено на основе экспертных оценок и расчетов использовать метод предельно критических (пороговых) показателей для оценки человеческого потенциала. На основе этого метода делается предварительный вывод об ослаблении человеческого потенциала, т. к. за прошедшие 30 лет ни одна из проблем расширенного воспроизводства, прежде всего, коренного населения не решена. Основные результаты исследования могут быть использованы при разработке мероприятий в области укрепления российского человеческого потенциала и его реализации.

лючевые слова:

человеческий потенциал, человеческий капитал, качество жизни, демо графический потенциал, трудовой потенциал, воспроизводство населения, методики измерения.

Постановка проблемы: генезис понятия «человеческий потенциал»

Хронологически истоки использования словосочетания, а затем и понятия «челове‑ ческий потенциал» относятся к началу 1960‑ х гг., когда в центре внимания социальных наук находился экономический подход к че‑ ловеку и его поведению. В это время активно применялись и изучались такие показатели, как трудовые ресурсы, трудовой потенциал, человеческие ресурсы, нашедшие свое выра‑ жение в концепции человеческого капита‑ ла, основателями которой считают Теодора Шульца и Гэри Беккера. Суть этой концеп‑ ции — человек есть объект инвестиций, после вложения которых он получает, если не дурак или разгильдяй, новую стоимость и соответ‑ ственно дополнительные доходы.

Типичной можно назвать дефиницию че‑ ловеческого капитала, данную С. А. Курган‑ ским, как «сформированный в результате ин‑ вестиций и накопленный индивидами запас знаний, умений и иных качеств, которые при целесообразном использовании генерируют новую стоимость и поток доходов» [1, с. 15]. Концепция человеческого капитала показала важность вложений в человека для социаль‑ но‑экономического развития, и она сохраня‑ ет популярность до сего дня. В нашей стране многочисленные доводы в пользу «экономи‑ ки дешевого работника» и «экономически эффективного населения» получали обос‑ нование именно из концепции человеческо‑ го капитала. Примерно на таком же подходе строится и концепция социального капита‑ ла, который формируется через инвестиции в некие социокультурные качества, допустим в рост доверия, а как результат, снова полу‑ чается увеличение стоимости индивида или его доходов.

Однако, к 1990‑м гг. такой экономоцен‑ тричный подход рассмотрения человека как существа, преимущественно выполняющего функции «средства производства» и «пред‑ мета длительного пользования», стало под‑ вергаться справедливой критике. Концепция человеческого капитала была пересмотрена с точки зрения расширения выбора, доступ‑ ности для человека общественных услуг, воз‑ можностей удовлетворять базовые потреб‑ ности. Одним из основателей нового подхода и разработки концепции человеческого раз‑ вития признан Амартия Сен. Согласно этому подходу, общество должно давать людям рав‑ ные и широкие возможности для развития и реализации их способностей. Этот подход используется в документах Программы раз‑ вития ООН (ПРООН), на его основе с 1990 г. рассчитывается для большинства стран мира «индекс человеческого развития» (human development index), который у нас до 2013 г. неверно переводился как «индекс развития человеческого потенциала».

В постсоветской России такой подход и понятие «человеческого потенциала» стало широко использоваться. Его разработкой ак‑ тивно занимался Институт человека РАН, под руководством академика И. Т. Фролова. Осно‑ ватель ИСЭПН РАН Н. М. Римашевская много внимания уделяла этой проблеме в рамках разработки своей социо‑демографической школы и проекта «Человеческий и трудовой потенциал российских регионов». Есть и дру‑ гие наработки по этой теме. Содержательный разброс концепций, расплывчатое представ‑ ление образа будущего не меняли аксиома‑ тической значимости их «человеческого из‑ мерения», о необходимости которого пишут отечественные и зарубежные исследовате‑ ли. Большинство российских исследовате‑ лей справедливо считают, что происходит закономерное смещение доминанты обще‑ ственного развития с экономической сферы в социально‑экономическую и далее в социо‑ культурную. В результате, «основным импе‑ ративом, лежащим в основе новых моделей экономического роста, должна стать гума‑ низация экономики, означающая приоритет человеческой личности в системе факторов и целей экономического развития» [2, с. 34].

Причины такого внимания отечественных исследователей к «человеческому измере‑ нию» имеют исторические «антропоцентрич‑ ные» корни. Традиционно человек в нашей стране «звучал гордо», «кадры решали все», декларировалось «все для блага человека». Поэтому идеологема и практика перехода от формирования человека‑творца к квалифи‑ цированному потребителю (что скорее отве‑ чает постулатам концепции человеческого капитала) выглядели чуждо и примитивно. Отсюда в целом положительное восприятие в российском научном сообществе концеп‑ ции устойчивого развития и целей развития тысячелетия, попыток найти некую симфо‑ нию общества, экономики и природы, ис‑ пользуя идеи русского космизма и ноосферы.

В условиях становления нового техноло‑ гического, а может быть и общественного уклада, основным источником националь‑ ного богатства считается именно челове‑ ческий потенциал. Особенностью нового уклада, является его социальный характер, т.к. главными отраслями экономики стано‑ вятся образование, здравоохранение, наука и культура, которые формируют, так назы‑ ваемую, экономику знаний. Переход к соци‑ альной экономике открывает возможности для дополнительного вовлечения значитель‑ ной части населения в активную созидатель‑ ную деятельность. Именно по этой причине, по оценке В. В. Путина: «Вокруг задачи раз‑ вития человеческого потенциала России мы должны выстроить нашу социальную, эко‑ номическую, миграционную, гуманитарную, культурно просветительскую, экологическую, законодательную политику» [3], а в «Страте‑ гии национальной безопасности Российской Федерации» среди стратегических приори‑ тетов её обеспечения на первом месте стоят сбережение народа России и высокое каче‑ ство человеческого потенциала 1. Повыше‑ ние уровня и качества жизни, благосостояния населения — не самоцель, а средство повыше‑ ния качества населения [4].

Дефиниция понятия «человеческий потенциал»

С нашей точки зрения, человеческий по‑ тенциал состоит из трех базовых подсистем: демографической (биосоциальной), соци‑ ально‑экономической (трудовой) и социо‑ культурной (духовно‑нравственной) (рис. 1). Такой подход соотносится с разработанной в ИСЭПН РАН структурой человеческого потенциала по трём блокам качественных характеристик населения: «1) физическое, психическое и социальное здоровье, воздей‑ ствующее не только на физическую дееспо‑ собность граждан страны, но и на характер процессов демографического воспроизвод‑ ства; 2) профессионально‑образовательный ресурс и интеллектуальный потенциал, вклю‑ чая подготовку специалистов высшей квали‑ фикации и занятой научным трудом части граждан; 3) социокультурная активность гра‑ ждан и их нравственные ценности (от этого в значительной степени зависит, как будут использованы другие качественные харак‑ теристики — во зло или во благо) » [5, с. 27].

Несмотря на многолетнее и частое ис‑ пользование понятия «человеческий потен‑ циал» и большое количество сопутствующих «потенциалов»: семейного, интеллектуаль‑ ного, кадрового, экономического, социаль‑ ного, военного, научного, образовательного и других, общепризнанной дефиниции чело‑ веческого потенциала пока нет. Российские исследователи, в отличие от зарубежных, не‑ однократно обращались к определению этого понятия, например, И. Т. Фролов [6], Н. М. Ри‑ машевская [7], И. В. Соболева [8], Е. В. Рюмина [9]. Мы даем свою версию этой дефиниции.

В многочисленных дефинициях челове‑ ческого потенциала есть 8 наиболее часто встречаемых компонентов, которые, по мне‑ нию авторов, выражают содержание этого понятия. В сумме эти компоненты дефи‑ ниций выглядят следующим образом: «че‑ ловеческий потенциал» — это совокупность (система, запас, ресурс, резерв) имеющихся (сформированных, накопленных) физиче‑ ских или духовных (природных или нрав‑ ственных, культурных) качеств (способно‑ стей, характеристик, сил, возможностей, свойств, навыков, компетенций, знаний, уме‑ ний) населения, реализуемых в разнообраз‑ ных сферах деятельности (межличностном общении, потреблении) для развития (вос‑ производства, повышения, улучшения) об‑ щества (группы, общности, качества жизни) с учетом исторических (национальных, при‑ родных, демографических, технологических) условий. Обобщая содержание этих дефини‑ ций, можно констатировать, что человече‑

Биосоциальный (демографический) потенциал

Социокультурный (духов но-

Социальноэкономический (трудовой) потенциал

Рис. 1. Базовые подсистемы человеческого потенциала

Fig. 1. Basic subsystems of human potential Источник: составлено автором.

ский потенциал выражает некие качествен‑ ные и количественные свойства (способно‑ сти, характеристики) населения, которые при субъективной готовности и объективной воз‑ можности могут быть реализованы на прак‑ тике (в деятельности, поведении).

Таким образом, человеческий потенциал — есть совокупность имеющихся демографических, социально-экономических и социокультурных свойств населения, которые возможно реализовать при наличии мотивационной готовности и определенных социально-исторических и природно-географических условий.

Воспроизводство, развитие человеческого потенциала идёт по двум взаимосвязанным направлениям: во‑первых, за счёт формиро‑ вания дополнительных свойств населения, мотиваций и возможностей; во‑вторых, по‑ средством его раскрытия, реализации, пе‑ ревода в актуальное состояние, т.е. эффек‑ тивного использования уже имеющихся ре‑ сурсов и условий. Для российского общества второе направление особенно важно, учиты‑ вая исторический опыт утраты накопленного человеческого потенциала без доведения его до актуального состояния. В России, по экс‑ пертным оценкам, коэффициент полезно‑ го использования общего ресурсного потен‑ циала, включая человеческий, не превышает 20% [10, с. 603]. Согласно оценкам Всемир‑ ного банка по 192 странам, на долю физиче‑ ского капитала (накопленных материально‑ вещественных фондов) приходилось в нача‑ ле XXI в. в среднем 16% общего богатства, на долю природного капитала — 20, а человече‑ ского — 64%. Для России эта пропорция была 14%, 72% и 14%, тогда как в Германии, Япо‑ нии и Швеции удельный вес человеческого капитала достигал 80% [5, с. 25]. Нет основа‑ ний полагать, что 20 лет спустя эти пропор‑ ции сильно изменились.

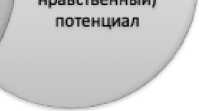

Предлагается следующая 5‑ти этапная мо‑ дель реализации «человеческого потенциал»: имеющийся потенциал → субъективная готов‑ ность к его реализации → объективные воз‑ можности для его реализации → реализация потенциала → полученный актуал (рис. 2).

На каждом этапе реализации потенциала разрабатываются и применяются специаль‑ ные социальные технологии для повышения «коэффициента полезного действия» его пере‑ вода в актуальное состояние. В случае повы‑ шения полезного действия реализации потен‑ циала, количественные характеристики на‑ селения, к которым, прежде всего, относятся демографические, будут терять свое значение,

Рис. 2. Модель реализации человеческого потенциала

Fig. 2. Model for realizing human potential Источник: составлено автором.

по сравнению с качественными. Тем более, что численность населения в социальной эко‑ номике XXI в. не будет играть ведущей роли.

Измерение человеческого потенциала

Попытки построения методик измере‑ ния человеческого потенциала предпри‑ нимались неоднократно. Мы не можем на‑ звать их полностью успешными, хотя про‑ движение к более точному результату, ко‑ нечно, есть. Главная сложность измерения (оценки, диагностики,) общественного раз‑ вития методами социальных наук состоит в многообразии этих процессов, которые к тому же субъективно обусловлены и экс‑ периментально мало доступны. Однако, если мы трактуем социальные науки как «точные», то разработка методов и соот‑ ветствующих им методик измерения обще‑ ственного развития остаётся одной из глав‑ ных задач научного поиска.

Исходными пунктами разработки мето‑ дик измерения человеческого потенциала следует считать построение индексов каче‑ ства жизни, человеческого развития и сча‑ стья. Концептуально они ориентированы на повышение качества жизни, окружающей среды ради удовлетворения потребности людей в благополучии и самовыражении. Построены сотни вариантов этих индексов с использованием тысяч различных инди‑ каторов (например, для измерения качества жизни применяют более 4000 индикаторов) и они стали одними из основных показателей социального самочувствия и эффективности управления.Эти многочисленные индексы являются стандартными (типичными) как по построению, так и по содержанию: опреде‑ ляют основные направления измерения, их конкретизируют с помощью шкалы показате‑ лей, которые в свою очередь операционали‑ зируют в набор индикаторов. Причем, инди‑ каторы, как правило, отражают объективные (статистические) и субъективные (эмпириче‑ ские) показатели. В последние годы, вслед‑ ствие новых технологических возможностей, стали использовать методы агенториентиро‑ ванных имитационных моделей («цифровых двойников»), основанных на измерении ин‑ дивидуальных характеристик людей.

Вот, например, как строится индекс сча‑ стья в Бутане в рамках государственного плана «Четыре столпа счастья», определяе‑ мый устойчивым экономическим развитием, охраной окружающей среды, сохранением этнонациональной культуры и эффективным управлением. «Четыре столпа счастья» состо‑ ят из девяти «сфер счастья»: психологическое благополучие, экология, здоровье, образова‑ ние, культура, уровень жизни, использование времени (досуг), активность общественной жизни и хорошее управление. Сферы счастья измеряются по 72 показателям. Например, сфера психологического благополучия ана‑ лизируется по девяти показателям: частота молитв и медитации, уровень эгоизма, за‑ висти, ревности, хладнокровия, сочувствия, щедрости, отчаяния, мыслей о самоубийстве. Каждые два года проводится всенародный опрос для оценки индекса счастья и возмож‑ ной корректировки методики его измерения.

Сложность задачи измерения человече‑ ского потенциала, состоит не только в мно‑ гозначности этого понятия, но и в его пута‑ нице с человеческим капиталом и качеством жизни. Например, Н. М. Римашевская вместе с коллегами предложила шкалу из 23 показа‑ телей, подразделенных на 7 блоков, но мно‑ гие из них относились к материальному обес‑ печению населения, т.е. к уровню и качеству жизни [10, с. 107].

В ходе исследования человеческого потен‑ циала [11; 12] мы пришли к выводу, что надо измерять отдельно человеческий потенциал и качество жизни и изучать их взаимовлия‑ ние. С этой целью, была разработана шкала из 14 статистических показателей (ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая про‑ должительность здоровой жизни, суммарный коэффициент рождаемости, уровень образова‑ ния, доля исследователей и техников в общей численности занятых, уровни преступности и потребления алкоголя, показатели семей‑ ного потенциала и экологического поведения, численность зрителей театров, посещений му‑ зеев и другие), которые отражали три базовые составляющие человеческого потенциала (де‑ мографический, трудовой и социокультурный) и не пересекались с показателями качества жизни. Для оценки человеческого потенциала был [2] использован метод предельно критиче‑ ских (пороговых) показателей2 и каждому из 14 показателей, на основе экспертных оценок и расчетов, были даны предельно критические значения (ПКЗ). В качестве примера рассмо‑ трим три показателя этой шкалы: потребление алкоголя на душу населения, ожидаемую про‑ должительность жизни и суммарный коэффи‑ циент рождаемости.

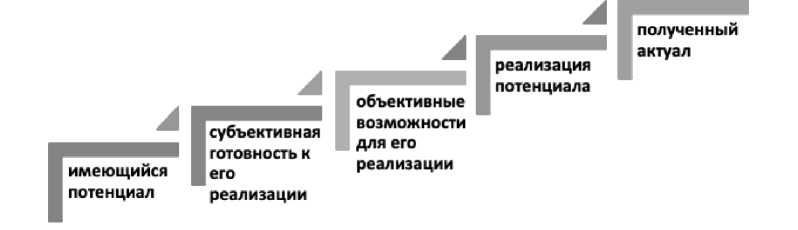

По многим показателям человеческого по‑ тенциала, касающихся социального здоровья (кроме потребления наркотиков и психоак‑ тивных веществ) ситуация меняется в луч‑ шую сторону. Например, уровень потребле‑ ния алкоголя за 15 лет снизился почти вдвое: приближение величины этого показателя к ПКЗ, которое по оценке Всемирной орга‑ низации здравоохранения (ВОЗ), составляет 8 л на душу населения, убедительно говорит о положительных изменениях и снижении рисков в данном сегменте человеческого раз‑ вития (рис. 3).

Минздрав РФ разработал целевые показа‑ тели снижения п отребления алкоголя в стра‑

2 Инициатором идеи и автором метода предельно критических (пороговых) показателей оценки состояния общества является В. В. Локосов [14, с. 644].

Рис. 3. Динамика потребления алкоголя в РФ (в литрах чистого спирта на человека) Figure 3. Dynamics of alcohol consumption in the Russian Federation (in liters of pure alcohol per person) Источники: Росстат; Минздрав; данные за 2017–2021 гг. — URL: ; данные за 2022 г. — ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.

не до 7,7 литров на человека к 2030 г., что должно привести к уменьшению на треть числа смертей, вызванных алкоголем. Од‑ нако ряд экспертов ставят под сомнение ука‑ занную тенденцию, т.к. статистика почти не учитывает теневого оборота контрафакта, самогона и фальсификата.

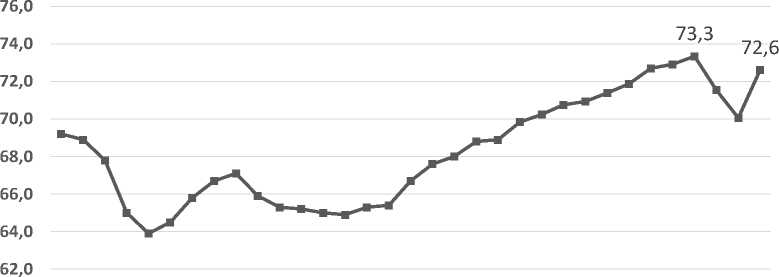

Самое слабое звено человеческого потен‑ циала современной России — его демографи‑ ческая составляющая. По показателю ожи‑ даемой продолжительности жизни (счита‑ ющимся базовым для социально‑демогра‑ фической сферы) Россия в 2021 г. находи‑ лась на 134 месте в мире. Лучшие значения этого показателя были получены в 2019 г.— 73,3 года. Но далее он снизился в 2021 г., пре‑ жде всего вследствие пандемии COVID‑19, затем в 2022 г. вновь пошёл вверх (рис. 4). ПКЗ этого показателя, равное 78 годам, взя‑ то из целевых показателей национального проекта «Демография».

80,0

78,0

60,0

Рис. 4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ) (количество лет, значение показателя за год) Figure 4. Dynamics of life expectancy at birth (year, indicator value for the year) Источник: ЕМИСС Государственная статистика. — URL:

Отставание ОПЖ от большинства стран мира связано и с тем, что здоровье каждо‑ го нового поколения в нашей стране хуже здоровья поколения предыдущего. Доля I‑й группы здоровья детей, не имеющих откло‑ нений по всем избранным для оценки кри‑ териям здоровья, сократилась за 30 лет с 49% до 27%. Ухудшение здоровья населения свя‑ зано и с увеличением в РФ за 30 лет доли соб‑ ственных средств населения в финансирова‑ нии здравоохранения с 17% до 48%, при счи‑ тающимся ВОЗ ПКЗ этого показателя в 20%.

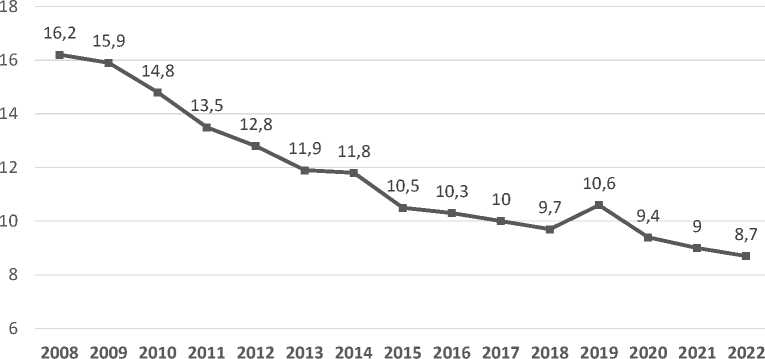

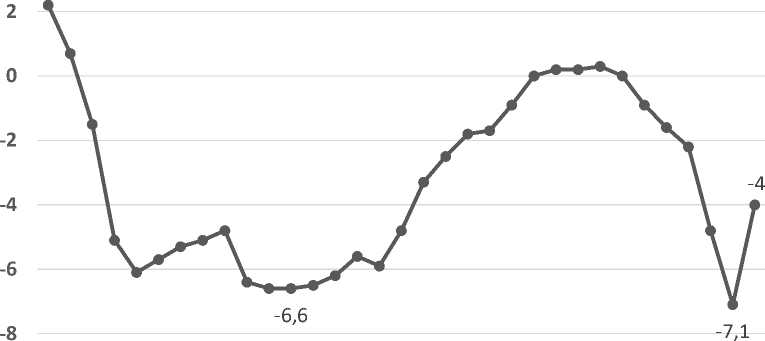

Несмотря на большие усилия правитель‑ ства, показатель естественного прироста на‑ селения остался за популяционной чертой (рис. 5).

Суммарный коэффициент рождаемости значительно ниже ПКЗ, необходимого для простого воспроизводства населения. Демо‑ графическую «яму» 1990‑х гг. оказалось труд‑ но преодолеть. Снижается численность жен‑ щин репродуктивного возраста, повышается возраст матерей при рождении детей, что негативно отражается на динамике уровня рождаемости и репродуктивном здоровье. По оценке ВОЗ, если частота бесплодия пре‑ вышает 15%, то эта проблема становится не только медицинской, но и социально‑демо‑

Рис. 5. Динамика общего коэффициента естественного прироста в РФ(‰, значение показателя за год)

Figure 5. Dynamics of the general coefficient of natural increase in the Russian Federation (‰, indicator value for the year)

Источник: ЕМИСС Государственная статистика. — URL:

графической. В нашей стране ПКЗ этого по‑ казателя пройдено и составляет 17%. Среди семей с детьми, как и прежде, преобладают однодетные семьи — почти 2/3 от всех домо‑ хозяйств с детьми. Большинство экспертов прогнозируют до 2030 г. естественную убыль населения, т.е. продолжение депопуляции.

Выводы

Понятие «человеческий потенциал» яв‑ ляется одним из ключевых, интегральных для исследования и диагностики обще‑ ственных процессов. Оно нуждается в рас‑ ширительном толковании и не может сво‑ дится к сугубо экономическим понятиям, типа «человеческий капитал», «человече‑ ские ресурсы», «трудовой потенциал» или «человеческий потенциал экономики». Сле‑ дует различать «качество жизни» и «челове‑ ческий потенциал» и рассматривать первое как средство, а второе как цель, понимая, что повышение качества жизни не обяза‑ тельно влечет повышение качества населе‑ ния и наоборот.

Измерение и анализ динамики челове‑ ческого потенциала приводит к предвари‑ тельному выводу, что за прошедшие 30 лет ни одна из проблем расширенного воспроиз‑ водства, прежде всего, коренного населения не решена. Сдержанный оптимизм вселяет то, что причины ослабления человеческого потенциала «неестественны» и тесно связа‑ ны с негативными последствиями неолибе‑ рального этапа трансформации российского общества. Депопуляция — это один из спосо‑ бов адаптации населения к новым условиям жизни. Тенденция ослабления человеческого потенциала при усилении угроз националь‑ ной безопасности делает более понятным, что неолиберальная модель общественного устройства не отвечает целям суверенного и самобытного развития страны.

Выполнение национальных проек‑ тов, исполнение Указа Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно‑нравственных ценностей» положи‑ тельно скажется на человеческом потенциале населения и традиционных семейных ценно‑ стях. В этом же направлении должны повли‑ ять меры по изменению системы образова‑ ния. В среднесрочной перспективе на основе научного обоснования практических мер де‑ мографической, социально‑экономической и социокультурной политики и их интегра‑ ции, можно обеспечить повышение «коэф‑ фициента полезного действия» реализации человеческого потенциала и его укрепления.

Список литературы Человеческий потенциал: концептуальные подходы и методики измерения

- Курганский, С. А. Структура человеческого капитала и его оценка на макроуровне / С. А. Курганский // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2011. — № 6. — С. 15–22. EDN: ONCRHV

- Горшков, М. К. Неэкономические факторы экономического роста: неиспользованные резервы / М. К. Горшков // Гуманитарные науки. — 2013. — № 2(10). — С. 33–43. EDN: QCRSPV

- Путин, В. В. Строительство справедливости. Социальная политика для России / В. В. Путин // Сайт Председателя Правительства России. — URL: htpp://archive.premier.gov.ru/events/news/18071 (дата обращения: 28.10.2023).

- От качества жизни — к качеству народонаселения. Сборник статей участников Конференции в рамках программы VI Московского экономического форума (Москва, 23 марта 2016 г.) / отв. ред. В. В. Локосов. — Москва: ООО «Вариант»; Издатель Шиманский А. Г., 2017. — 144 с.

- Римашевская, Н. М. Человеческий потенциал России и проблемы «сбережения населения» / Н. М. Римашевская // Российский экономический журнал. — 2004. — № 9–10. — С. 22–40. EDN: PGKVEN7.

- Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / под ред. И. Т. Фролова. — Москва: Эдиториал УРСС, 1999. — 176 с.

- Римашевская, Н. М. Качество человеческого потенциала России как стратегическая цель / Н. М. Римашевская // Народонаселение. — 2004. — № 3. — С. 17–27. EDN: PUVDCX

- Соболева, И. В. Человеческий потенциал российской экономики. Проблемы сохранения и развития / И. В. Соболева. — Москва: Наука, 2007. — 202 с.

- Рюмина, Е. В. Население не только как экономический ресурс: понятие человеческого потенциала в широком смысле/ Е. В. Рюмина // Народонаселение. — 2022. — Т. 25. — № 2. — С. 19–27. EDN: AQGSIM

- Глазьев, С. Ю. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием / С. Ю. Глазьев, В. В. Локосов // Вестник Российской академии наук. — 2012. — Т. 82. — № 7. — С. 587–614. EDN: PANMXV

- Римашевская, Н. М. Человеческий и трудовой потенциал российских регионов/ Н. М. Римашевская, Л. А. Мигранова, М. С. Токсанбаева // Народонаселение. — 2014. — № 3. — С. 106–119. EDN: SZIQHZ

- Локосов, В. В. Региональная дифференциация показателей человеческого потенциала / В. В. Локосов, Е. В. Рюмина, В. В. Ульянов // Экономика региона. — 2015. — № 4. — С. 185–196. EDN: UYGHAR14.

- Рюмина, Е. В. Качественные характеристики населения и состояние экономики: анализ отдельных групп регионов России / Е. В. Рюмина // Народонаселение. — 2020. — № 3. — С. 16–26. EDN: CLLZZL

- Глазьев, С. Ю. Управление развитием экономики: курс лекций / С. Ю. Глазьев. — Москва, 2019. — 759 с.