Чинопоследование литургии верных по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. Часть I: чин ходатайства, целование мира, анафора

Автор: Волков Андрей Алексеевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Теология

Статья в выпуске: 5 (82), 2018 года.

Бесплатный доступ

Публикация отражает результаты исследования чина евхаристического богослужения испано-мосарабского обряда по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. (Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes). В статье рассматривается часть богослужения, которая соответствует первой половине литургии верных и включает начальные молитвы, чин ходатайства, целование мира, анафору. Описание базируется на ординарии мессы, напечатанном в миссале, а также на анализе всех формуляров проприя, содержащих изменяемые элементы богослужения. Чинопоследование миссала сопоставляется с рукописны- ми книгами мосарабской традиции IX-XIII вв. и вестготскими литургическими записями конца VII - начала VIII в., а также со свидетельствами св. Исидора Севильского, содержащимися в его трактате De ecclesiasticis officiis. В результате сравнения выясняются соответствия и различия между печатной и рукописной традициями, а также выявляются манускрипты, повлиявшие на формирование евхаристического богослужения, отраженного в миссале. Публикация продолжает серию статей, посвященных мосарабскому миссалу.

Литургия верных, литургическое ходатайство, диптихи, цело- вание мира, анафора, месса, испано-мосарабский обряд, миссал

Короткий адрес: https://sciup.org/140246637

IDR: 140246637 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10110

Текст научной статьи Чинопоследование литургии верных по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. Часть I: чин ходатайства, целование мира, анафора

MISSALE GOTHICUM

SECUNDUM R E G U L A M

H I S P A L E N S I S E P I S С 0 P I

] USSU CARDINALIS

FRANCISC 1 X IM ENI I DE CISNEROS

IN U S U M MOZARABUM PRIUS EDIT UM.

D Б N U О OPERA, E T 1 M P E N S A

EЛ11N EN T1 SSIMI DOMINI CARDINALIS

FRANCISCI ANTONII LORENZANS

R E С О G N 1 T U M , E T RECUSUM -

AD EXCELLENUSS. ET EMINENTISS. PRINCIPEM,ET D. D.

LUDOV1CUM BORBONIUM

ARCH1EP1SCOPUM TOLETANUM, HISPANIARUM PRIMATEM-

ROMS . ANNO MDCCC1V.

APUD ANTONI UM PULGONIUM.

осмыслены и сопоставлены с вестготскими и мосарабскими литургическими манускриптами, а также со свидетельством об устройстве и содержании древней испанской литургии св. Исидора, епископа Севильского. Для исследования мосарабского миссала были использованы все известные издания, однако в качестве базового источника для цитирования и ссылок мы будем использовать 85-й том латинской патрологии Ж.-П. Миня (PL 85)4.

Данная статья посвящена второй части Евхаристического богослужения — литургии верных (missa eucharistica, или missa fidelium в латинской традиции), в том виде, в котором она представлена в печатном мосарабском миссале 1500 г. В статье описано не все последование, а только его первая половина: начальные молитвы и ходатайство (Intercessio), обряд целования мира, евхаристические молитвы (анафора).

литургическое ходатайство

Эта часть богослужения начинается с двух молитв верных и чина ходатайства (Intercessio), который в испанском обряде, в отличие от других литургических традиций, не входит в состав анафоры. Ходатайство совершается здесь, в начале литургии верных, и имеет сложную развитую структуру. Ординарии выделяют эту часть богослужения рубрикой: «Incipit Missa» (рус. «Начинается месса»; PL 85. Col. 113, 539).

В древнейших рукописных литургических источниках испано-мосарабского обряда5 формуляр мессы начинался с молитвы, озаглавленной в миссале 1500 г. как Missa (т. е. собственно «Месса»). С нее же начинает свое описание евхаристического богослужения древней Испании св. Исидор Севильский (VII в.) в XV главе книги первой De ecclesiasticis officiis (PL 83. Col. 751–753; новое издание: Lawson, 1989)6. В рукописях эта молитва не имела специального надписания, а слово «Missa» относилось ко всему формуляру и являлось частью его названия, напр.: Missa de adventum Domini de primo dominico7 (рус. «Месса в первое воскресенье Адвента Господня»; Janini, 1982, 3). В печатном миссале слово «Missa» из названия всего последования превратилось в название конкретного элемента. Это утверждение справедливо практически для всех формуляров миссала, однако следует указать, что в отдельных случаях первая молитва литургии верных не имеет специального названия и надписывается в книге просто как Oratio (т. е. «Молитва»)8.

В исследовательской литературе, вслед за св. Исидором, эту молитву называют Oratio admonitionis (рус. «Молитва наставления», или «напоминания»). По своему содержанию она часто является не чем иным, как проповедью, и, несмотря на название «Молитва», бывает обращена не к Богу, а к людям, собравшимся в храме. Текст ее меняется в зависимости от литургического времени года или темы богослужения. Ей предшествует возглас священника: «Господь да будет всегда с вами», и соответствующий ответ хора9. После произнесения священником молитвы следует ответ: «Аминь». Затем звучит неизменяемый возглас10, всегда завершающий чтение молитвы, и снова отвечают: «Аминь». Такая эвхологическая конструкция: изменяемая по дню молитва — неизменяемый возглас, встречается несколько раз в течение мессы, это является особенностью евхаристического богослужения испано-мосарабского обряда. Такая же конструкция присутствует и в рукописях, однако сам текст возгласа в разных книгах может отличаться.

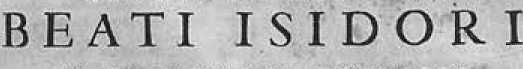

Затем священник возглашает: «Помолимся» (лат. «Oremus»). Хор поет в ответ: «Агиос, агиос, агиос. Господь Бог, Царь вечный, Тебе хвалы и благодарения» (лат. «Agyos: agyos: agyos. Domine Deus Rex eterne tibi laudes et gratias»; PL 85. Col. 113, 540; ср.: Antiphonarium mozarabicum, 1928, 110, 118; Janini, 1991, 171, 174)11. Священник

Илл. 2. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1804). Стлб. 541–542, фрагмент. Диптих I: о Церкви произносит диптих, в котором он прежде всего молится о благополучии Церкви, а затем поминает «всех падших, плененных, недугующих, путешествующих» (лат. «Omnes lapsos captivos infirmos atque peregrinos») и просит о ниспослании им помощи Божией. Хор отвечает: «Даруй, вечный всемогущий Боже» (лат. «Presta eterne omnipotens Deus»; PL 85. Col. 114, 540). Текст поминовения в той редакции, в которой он напечатан в Missale mixtum, не встречается ни в одном из сохранившихся манускриптов. Вероятно, он мог быть заимствован из утерянных толедских рукописей традиции Б12, однако нельзя исключить и того, что он был составлен Альфонсо Ортисом, редактором и издателем миссала, на основе не дошедших до нас литургических текстов. В рукописных ординариях традиции А13 (Janini, 1991, 197, 386) диптих о Церкви по своему содержанию в целом соответствует диптиху из мосарабского миссала, однако это другой текст, отличающийся размером и стилистикой. Анализируя текст диптиха из миссала и сопоставляя его с древними латинскими документами, некоторые исследователи приходят к выводу, что он более архаичен по отношению к сохранившемуся рукописному тексту традиции А. Считается, что диптих из миссала восходит к III в. (это подтверждается сочинениями свт. Киприана Карфагенского и мученическими актами еп. Фруктуоза Таррагонского)14. Он напечатан в Missale mixtum дважды: в составе ординарной мессы на начало Адвента и в мессе Omnium offerentium (PL 85. Col. 114, 540)15.

Вторая молитва литургии верных следует под заголовком Alia (рус. «Иная»). В отличие от первой, эта молитва обращена к Богу. Текст ее меняется в зависимости от конкретного богослужения: ее содержание тесно связано с празднуемым событием или с временем года и, как правило, раскрывает литургическую тему мессы. В завершение священник просит о различных благих дарах для молящихся. Хор отвечает: «Аминь», и следует неизменяемый возглас: «По милосердию Твоему…» (лат. «Per misericordiam tuam…»; PL 85. Col. 114, 541–542), затем второй раз: «Аминь».

Основная часть ходатайства на мессе испано-мосарабского обряда располагается после молитвы Alia. Это — второй неизменяемый элемент литургии верных, он напечатан в Missale mixtum дважды, как и диптих о Церкви. Его текст отличается от текста, имеющегося в рукописях традиции А (Janini, 1991, 198, 386), и засвидетельствован только печатным миссалом.

Диптих состоит из трех произносимых священником молитв, за каждой из которых следует аккламация хора. Первая молитва, начинающаяся со слов: «Приносят Господу Богу…» (лат. «Offerunt Deo Domino…»), упоминает предстоятеля Церкви, священнослужителей и всех приносящих. После ее совершения хор возглашает: «Приносят за себя и за все братство» (лат. «Offerunt pro se et pro universa fraternitate»; PL 85. Col. 114, 542–543). Во второй молитве, начинающейся словами: «Совершая воспоминание…» (лат. «Facientes commemorationem…»), священник перечисляет апостолов, пророков Иоанна Предтечу и Захарию, а также Пресвятую Богородицу. Здесь же упоминаются вифлеемские младенцы. Хор отвечает: «И всех мучеников» (лат. «Et omnium Martyrum»; PL 85. Col. 114, 543–544). В третьей молитве, начинающейся словами «Также о душах усопших…» (лат. «Item pro spiritibus pausantium…»), поименно называются церковные иерархи, среди которых прежде всего перечисляются древние латинские, а затем — испанские святители (в силу отсутствия сведений не все имена удается идентифицировать). Хор завершает поминовение аккламацией: «И всех почивших» (лат. «Et omnium pausantium»; PL 85. Col. 114, 544–545). Текст диптиха вместе с ответами хора в мессе Omnium offerentium нотирован.

Латинские выражения, встречающиеся в первой части поминовения, позволяют предполагать его древнее происхождение, также как и в случае с диптихом о Церкви [Pinell, 1998, 57–63, 157–158]. В ранней литургической традиции все диптихи читал диакон, а аккламации должен был произносить народ.

Затем священник читает третью изменяемую молитву, которая в миссале имеет заголовок Post nomina (рус. «После имен»). Точно такое же название использовалось для нее и в рукописных книгах. Как и первые две молитвы, Post nomina тематически связана с конкретным совершаемым богослужением, однако акцент в ней делается на поминовении верных как членов Церкви. В случае совершения вотивного богослужения в молитве называются имена тех, за кого служится месса. В конце молитвосло-вия часто испрашивается телесное здравие и душевное очищение для живущих, а для усопших — вечный покой. Следует ответ хора: «Аминь», затем — неизменяемый возглас: «Ибо Ты есть жизнь живущих…» (лат. «Quia tu es vita vivorum…»; PL 85. Col. 115, 545), и снова: «Аминь».

обряд целования мира

Обряд целования мира в мессе испано-мосарабского обряда расположен перед анафорой, как и в литургии византийского и других восточных обрядов. Считается, что такое положение в чине литургии целование мира получило под влиянием александрийской богослужебной традиции в эпоху вестготов [Ferrer, 1999, 78].

Устройство обряда целования мира и названия его частей в миссале полностью соответствуют литургической традиции, зафиксированной в мосарабских рукописях. Обряд начинается специальной молитвой, которая носит характерное название Oratio ad pacem (рус. «Молитва на мир»)16. Это — изменяемый элемент богослужения, четвертый из упоминаемых св. Исидором. Являясь своеобразным вступлением к целованию мира, Oratio ad pacem подчеркивает связь текущего момента с литургическим временем года или праздничным событием. Как правило, молитва является непродолжительной. В ней священник испрашивает у Бога благословения и душевного мира в общем единении верующих. После аккламации «Аминь» следует неизменяемый возглас «Ибо Ты есть истинный мир наш…» (лат. «Quia tu es vera pax nostra…»; PL 85. Col. 115, 546)17, и снова ответ: «Аминь». Таким образом, эвхологическая конструкция, использованная в самом начале литургии верных, повторяется в четвертый раз.

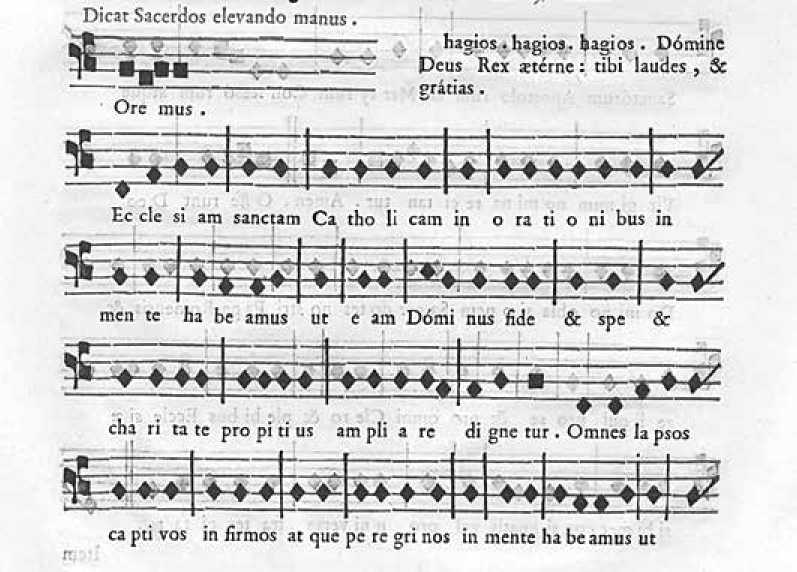

Илл. 3. Рукопись London, Brit. Lib., ms. Add. 30.845. Лист 86 v, дополнительный.

Антифон на целование мира

Непосредственно целованию мира предшествует благословение, произносимое священником (PL 85. Col. 115, 546). Оно основано на словах из Послания ап. Павла (2 Кор 13:13) и звучит так: «Благодать Всемогущего Бога… да будет всегда со всеми нами» (лат. «Gratia Dei Patris omnipotentis… sit semper cum omnibus nobis»)18. Хор отвечает: «И с людьми доброй воли» (лат. «Et cum hominibus bone voluntatis», ср. Лк 2:14). Согласно Missale mixtum, священник возглашает: «Предстоящие, подавайте мир» (лат. «Quomodo astatis pacem facite»). В рукописях текст призыва к верующим отличается, а возглашать его, согласно рубрикам, должен не священник, а диакон19.

Взаимное приветствие верующими друг друга происходит во время пения антифона. Он построен на словах Христа из прощальной беседы с учениками (Ин 13:34–35; Ин 14:13; Ин 14:27; также имеется аллюзия на Ин 6:56) и начинается словами: «Мир Мой даю вам» (лат. «Pacem meam do vobis»; PL 85. Col. 115, 546). Затем следуют два дополнительных стиха, в конце которых каждый раз снова звучит: «Мир мой…». Первый стих начинается словами: «Заповедь новую даю вам», второй, являющийся по своему содержанию доксологией, провозглашает: «Слава и честь Отцу и Сыну и Духу…» (лат. «Novum mandatum do vobis» и «Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui…»)20. Несмотря на то, что антифон является песнопением, текст его в миссале не нотирован, хотя все предыдущие возгласы священника сопровождаются в ординарии Omnium offerentium готической нотацией. Согласно мосарабскому миссалу, антифон на целование мира не меняется в течение всего литургического года. Однако следует заме- тить, что в рукописных книгах для богослужения некоторых великих праздников дан особый текст этого песнопения, отличающийся от повседневного21.

Как именно происходит целование мира, указывает соответствующая рубрика, напечатанная в миссале дважды (PL 85. Col. 115, 546–547). Священник со словами: «Давайте целование любви и мира…» (лат. «Habete osculum dilectionis et pacis…»), принимает от патены знак мира и тотчас передает его диакону или отроку, и затем знак мира переходит к народу. После этого начинается анафора.

Анафора

Особенностью анафоры испано-мосарабского обряда является то, что в ее состав не входит ходатайство (Intercessio), которое, как было описано выше, совершается отдельно в начале литургии верных. Кроме того, к испанскому евхаристическому богослужению неприменимо понятие «канона мессы», нередко используемое в ли-тургике в смысле неизменяемого текста анафоры, так как в составе евхаристических молитв присутствуют три всегда изменяемых молитвословия, распределенные в продолжение всей анафоры. Вследствие этого ее содержание варьируется и, несмотря на определенные часто используемые литургические темы, бывает чрезвычайно разнообразно в течение года.

Диалог, предваряющий евхаристическую молитву, напечатан в Missale mixtum несколько раз. Помимо обеих ординарных месс он дан в формуляре праздника Воскресения Христова, а также указан в составе двух вотивных месс об усопших (PL 85. Col.

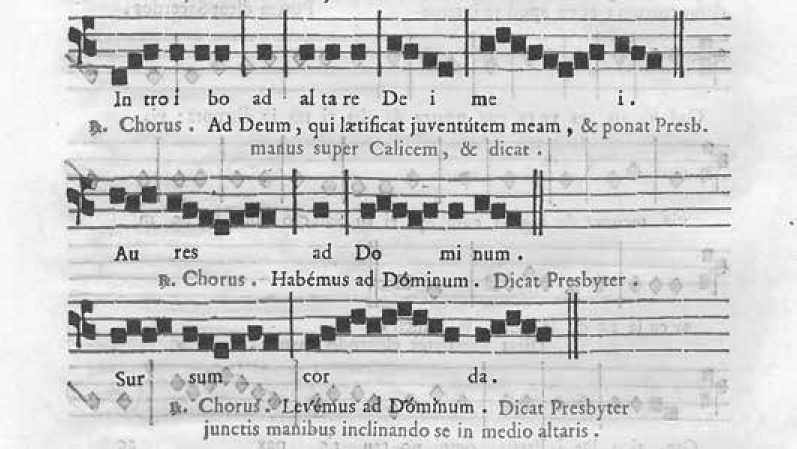

Илл. 4. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1804). Стлб. 551–552, фрагмент. Вступительный диалог

115–116, 484, 547, 1015, 1030.)22. Диалог состоит из четырех возгласов, произносимых священником, на каждый из которых хор отвечает соответствующей аккламацией. Он начинается словами: «Взойду я к алтарю Бога моего» (лат. «Introibo ad altare Dei mei», Пс 42:4). В мессе Omnium offerentium слова священника в диалоге нотированы. В рукописях состав диалога такой же, с незначительными разночтениями, однако следует указать, что в ординарии из книг Liber ordinum он начинается со второго возгласа — «Обратите слух ко Господу» (лат. «Aures ad Dominum»; Janini, 1991, 199, 387). Тем не менее, начальные слова «Introibo ad altare Dei mei», сопровождаемые северной вестготской нотацией, можно найти в Леонском антифонарии (Antiphonarium mozarabicum, 1928, 29).

После слов «Достойно и праведно есть» (лат. «Dignum et justum est»), которые хор исполняет в конце вступительного диалога, следует евхаристическая префация. В миссале, как и в рукописях, эта молитва носит название Inlatio (рус. «Жертвенное приношение», или «Возношение»). Особенность испано-мосарабского обряда, заключающаяся в том, что большинство священнических молитв изменяются в зависимости от конкретного богослужения, отразилась и на устройстве анафоры. Помимо префации изменяемыми элементами являются также молитва после гимна Sanctus и молитва после повествования о Вечере. Префацию упоминает св. Исидор, в его описании мессы это — пятая молитва, которая приносится «во освящение приношения» (лат. «illatio in sanctificatione oblationis»; PL 83. Col. 753; см. также: [Волков, 2016, 145– 147, 151]). Это — обычно самая продолжительная изменяемая молитва в течение всего евхаристического богослужения. Она наиболее ярко выражает суть празднуемого события и часто содержит богословское толкование литургической темы мессы. Начинаясь со слов «Достойно и праведно есть» или равнозначных по смыслу выражений, она, как правило, через воспоминание ангельских сил, плавно подводит содержание евхаристической молитвы к пению гимна Sanctus.

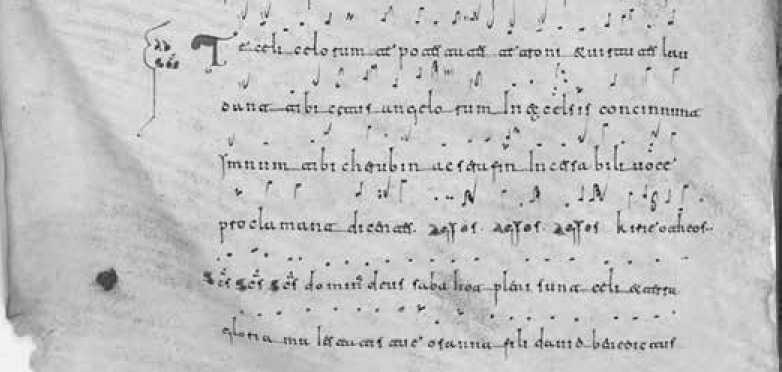

В печатном миссале имеется две версии гимна Sanctus. Одна версия дана в формуляре на первое воскресенье Адвента (PL 85. Col. 116), другая — в формуляре мессы Omnium offerentium (PL 85. Col. 549). Разночтения несущественны и представляют собой добавление строк в разных частях гимна. На первое воскресенье Адвента после слов «Осанна Сыну Давидову» прибавлено «осанна в Вышних» (лат. «Osanna filio David: osanna in excelsis»). В мессе Omnium offerentium в конце гимна звучит «Агиос, агиос, агиос, Кирие о Теос» на греческом языке, без перевода на латынь (лат. «Agyos. Agyos. Agyos. Kyrie. O theos», рус. «Свят, свят, свят, Господи Боже»). Последнюю версию гимна можно найти только в Missale mixtum. Очень вероятно, что редактор и издатель миссала Альфонсо Ортис сам добавил эти слова к гимну по аналогии с другими песнопениями, включающими греческий текст (напр., ответ хора на возглас «Помолимся!» в начале литургии верных). Версия, напечатанная в последовании на первое воскресенье Адвента, содержится в трех мосарабских рукописях23, кроме того, в рукописях имеется еще один вариант гимна, который не был напечатан

Илл. 5. Рукопись Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30. Лист 127 v, фрагмент.

Гимн Sanctus и праздничное песнопение Ad Sanctus в мосарабском миссале24. По своему содержанию Sanctus представляет развернутую редакцию гимна и в целом соответствует латинскому тексту римского обряда, хотя и отличается от него текстуально. Несмотря на то, что Sanctus является песнопением, текст его в миссале не нотирован.

Богослужение праздника Пасхи имеет особенность, свойственную только этому дню. В составе анафоры в день Воскресения Господня Sanctus звучит дважды: помимо исполнения его хором текст гимна включен в состав евхаристической префации. Изучение литургических рукописей испано-мосарабского обряда показывает, что на богослужении великих праздников в древности Sanctus предварялся особым песнопением Ad Sanctus25. Это песнопение отсутствует в формулярах печатного миссала, однако издатели сохранили его в анафоре праздника Пасхи. Под заглавием Inlatio в миссале в этот день, фактически, напечатаны: пасхальная префация, песнопение Ad Sanctus, гимн Sanctus и особое торжественное завершение в форме пространной доксологии — Post Sanctus (PL 85. Col. 484–485; см. также: [Ramis, 2005, 252–255]). Такое искусственно удлиненное молитвословие не содержится ни в одной рукописной книге испано-мосарабского обряда, в том числе и в рукописях традиции Б, являющихся прототипом для служб Четыредесятницы и Пасхи. Скорее всего, мы имеем дело с результатом литургической правки, произведенной Ортисом.

Затем следует изменяемая молитва Post Sanctus (рус. «После Санктуса»). Как правило, она продолжает тему ангельского славословия. Ее содержание обычно сообразуется с празднуемым событием или литургической темой мессы, однако так бывает не всегда. По своему размеру молитва уступает префации. Судя по всему, окончание молитв в миссале было отредактировано, так как почти все они, в отличие от молитв в рукописных источниках, заканчиваются одинаковым выражением «Христос Господь и Искупитель вечный» (лат. «Christus Dominus ac Redemptor eternus») в той или иной форме. Согласно рукописной традиции после молитвы Post Sanctus должно было следовать повествование о Тайной Вечере, однако в ординарии миссала добавлена интерполяция, которой нет ни в одном мосарабском манускрипте.

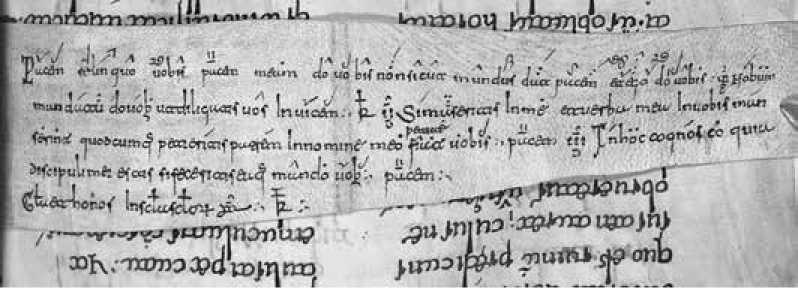

На то, что эта молитва была искусственно вставлена в анафору, указывает не только ее отсутствие в рукописных книгах, но и ее содержание. Она разрывает стройное повествование евхаристических молитв и вместо воспоминания о Тайной Вечере акцентирует внимание священника на акте пресуществления, призывая Христа на помощь в совершении Таинства. Молитва начинается словами: «Будь, будь, Иисус, благой первосвященник, среди нас…» (лат. «Adesto adesto Jesu bone Pontifex in medio nostri…»; PL 85. Col. 116, 550). Согласно рубрике, священник должен читать ее тайно, склонившись перед престолом со сложенными руками. По содержанию интерполяция напоминает «восходящую» эпиклезу из канона римской мессы: «Suplices te rogamus»26. Скорее всего, эта вставка возникла под влиянием римского обряда в период от XI до XV в. Возможно, молитва присутствовала в недошедших до нас рукописях, однако нельзя совершенно исключить и того, что она могла быть составлена Альфонсо Ортисом специально для мосарабского миссала. Во время ее прочтения священник должен трижды благословить Евхаристические Дары.

Текст повествования в печатном миссале отличается от текста из рукописных книг. В целом он очень близок к рукописному варианту28, но разница в формулировках и отдельные грамматические расхождения наталкивают на мысль, что он был отредактирован издателями. Не исключено, что текст повествования мог быть заимствован из несохранившегося ординария традиции Б, однако это не более чем предположение, так как никаких доказательств не найдено.

Повествование о Тайной Вечере основано на словах ап. Павла из Послания к Коринфянам (1 Кор 11:23–26), к которому добавлены незначительные вставки из синоптических Евангелий (Мф 26:26–28; Мк 14:22–24; Лк 22:19–20). Текст повествования никогда не меняется и полностью совпадает в обеих ординарных мессах (PL 85. Col. 116–117, 550–553). Он начинается словами: «Господь наш Иисус Христос в ту ночь, в которую был предан…» (лат. «Dominus noster Jesus Christus in qua nocte tradebatur…»). Форма установительных слов отличается от принятой в римском обряде29. Первая их часть звучит так: «Примите и ядите, сие есть тело Мое, которое за вас предается» (лат. «Accipite et manducate. Hoc est corpus meum, quod pro vobis

<0mniu offerennTi

CCXXV1I

Inclinetfe pbz antealtare. ©dtoadeftoiefu bo;

JO' ne pontifet in niedio iioftitflcut fiuftii medio bi fcipulo? tuo^:1 femeti ^fi cabac oblanonc^ vt fam ctificata - ^ funianf per n w mis faneti ageli tui facteone et redepto: ctcme.&ns no; ftcricrusrps inqnoctetra; ocbafaceepit pancm я gra; tiae agens baie* dirit ac fregit:bcditq? bitcipfis fills biccs.acapitc'imaducarc. £??i^oc.elt.coq>us. SSmeu.quob p:o, vo :SbiG,trat>enir 4t3icele;

й>й eleuctur calir coopers cumfiUoto £hiotienfcunq? bibcritie:boc facite ui mc5 ^conKniozationej^t cum peruentufuent vbi oicitur. jn mea pmemozationLoi; cat p6z altavoce onub^ bic# buspicterfdtuns.lbarimo 00 obi oicit.Jn ebntate be celts. £t qualibct vice frat» CbO^ ^теп.©иОЙС11Гсй^5 maducaucritis pane bunc 1 olicc ithl bibcntis:moztcm but annuaabins:oonce vc; niat itndarirate*occeti& famine. -Ozanopptt pzidic* /r^biugapeusnottras XL tuo iugo ccrutccs: vt onus tuinquodamannbus Icuc eft ata optabtit ocuori 0 11c fcramue: 2>icut iacobue apoftolus tu1^: fnncro cotio fuo func ad palfionc rractuf c1tk’tabfidus:vt factificas bee que tibi oftcrmius nofip fos bcncdicas paccptione bolticbuiue.jHnic> i^khio. 0 € pzeftJte tanctc one: quia tu bee ob nobis indignisfenns mis: valdc bona creas.fancti ^as.vi uificas qxbcuc ^diew f<

Iboc :dt :enim xozpus :mcum.

Ibic: eft: an?: calir: fangufnis: met: 110111: ct: ctcrni tcltanictizmptkriu?: fidci :qui :рю: nobis :et :рю multis; effundetur: in remiflioncm: pcccatozum.

Илл. 6. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1500). Лист 230. Интерполяция и Повествование о Тайной Вечере tradetur»). Затем священник, напоминая о повелении совершать это в воспоминание Господа (лат. «Quotiescumque manducaveritis…»), благословляет народ Евхаристическим приношением. Ему отвечают: «Аминь». Говоря о Чаше, он произносит вторую часть установительных слов: «Сия есть чаша Нового Завета в Моей Крови, которая за вас и за многих проливается во оставление грехов» (лат. «Hic est calix novi testamenti in meo sanguine, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum»). Священник возносит Чашу и благословляет ею народ, снова указывая на повеление Господа (лат. «Quotiescumque biberitis…»). Как и в первый раз, хор отвечает: «Аминь». Священник в третий раз напоминает о повелении, данном апостолам на Тайной Вечере: «Всякий раз, когда будете есть хлеб сей и пить чашу сию…» (лат. «Quotiescumque manducaveritis panem hunc et calicem istum biberitis…»). На последних словах, «в сиянии с небес» (лат. «In claritatem de celis»), он в третий раз благословляет народ, и снова звучит: «Аминь».

Рубрики предписывают произносить фразу «в Мое воспоминание» (лат. «In meam commemorationem»), которой дважды завершаются слова о Евхаристическом Хлебе и о Чаше, а также конечное «в сиянии с небес» громким голосом (PL 85. Col. 117, 552). Из этого становится ясно, что остальное повествование должно было прочитываться тихо30. Кроме того, из рубрик следует, что чаша во время действия должна быть закрыта специальным покровцом — филиолой (лат. filiola). Символ креста, напечатанный перед первой и в самом начале второй части установительных слов, указывает на то, что священник должен благословлять Дары в соответствующие моменты богослужения.

Последняя молитва анафоры испано-мосарабского обряда является изменяемой, это шестая молитва, упоминаемая св. Исидором. В миссале, как и в рукописях, она имеет название Post pridie (дословно «После „перед днем“»). Такое название обычно объясняют тем, что испанское повествование о Тайной Вечере в древности начиналось словами «Qui pridie » (рус. «Который перед днем »), как и повествование в анафоре римского обряда. Однако следует заметить, что древних вестготских или мосарабских литургических книг, в которых повествование действительно бы начиналось с этих слов, не найдено.

Молитва после повествования может быть самого разного содержания. Часто она начинается с анамнесиса в широком смысле (воспоминания не столько Вечери Господней, сколько в целом домостроительства спасения и дел Божиих), а заканчивается молением о том, чтобы причащение было спасительным для приобщающихся. Св. Исидор Севильский, упоминая эту молитву, называет ее «confirmatio sacramenti» — т. е. «утверждение», «обоснование», «запечатление таинства», и говорит об освящении Даров благодатью Святого Духа [Волков, 2016, 146, 152]. Нередко в исследовательской литературе Oratio post pridie понимается как эпиклесис в анафоре испано-мосараб-ского обряда. Действительно, призывание Святого Духа, напоминающее эпиклесис восточных литургий, встречается в некоторых испанских молитвах Post pridie. Однако в большинстве случаев эта молитва не содержит прямого призывания, но включает только просьбу об освящении Даров или о принятии Евхаристического приношения. В отдельных случаях в тексте молитвы нельзя найти ни того, ни другого, что порождает определенную проблему и выглядит спорным с богословской точки зрения [Волков, 2011b, 24–25].

испанский текст повествования в неизменном виде продолжал воспроизводиться в новых изданиях и переизданиях миссала [Волков, 2011b, 29–30].

После чтения Oratio post pridie звучит ответ: «Аминь», и священник произносит доксологию. Она начинается словами: «Твоим предстательством, святой Господи…» (лат. «Te prestante sancte Domine…»; PL 85. Col. 117, 554; см. также: PL 85. Col. 245, 263, 682). Текст, напечатанный в миссале, отличается от текста, который можно найти в ру-кописях31. Во время чтения заключительного славословия священник трижды благословляет Дары. Этим элементом заканчивается анафора испано-мосарабского обряда и литургия переходит к следующему этапу — чину причащения32.

* * *

Итак, общий порядок первой части литургии верных согласно печатному моса-рабскому миссалу 1500 г. можно условно разделить на 16 богослужебных элементов. Схематично эту часть литургии можно представить следующим образом (обычным шрифтом обозначены неизменяемые элементы, курсивом выделены изменяемые ):

Молитва Missa

Диптих I: за Церковь

Молитва Alia

Диптих II: поминовение

Молитва после поминовения

Молитва на целование мира Благословение

Антифон на целование мира

Вступительный диалог Евхаристическая префация Гимн Sanctus

Молитва после гимна Sanctus

Интерполяция

Повествование о Тайной Вечере Молитва после повествования Заключительное славословие

Как показывает проведенное исследование, описанная выше часть литургии верных имеет четкую неизменную структуру, которая, в отличие от литургии оглашенных, остается постоянной в течение всего литургического года. В ее состав входит семь переменных молитв, предназначенных для чтения священнослужителем. Их содержание зависит от празднуемого события или литургической темы богослужения. Помимо них служба включает диптихи, текст которых никогда не меняется, благословение и антифон на целование мира, а в состав анафоры входят неизменные вступительный диалог, гимн Sanctus, повествование о Тайной Вечере с интерполяцией и доксология. Все упомянутые элементы, кроме интерполяции, являются древними и содержатся в литургических рукописях IX–XIII вв., кроме того, многие из них засвидетельствованы документами вестготской эпохи. Однако текст некоторых неизменяемых молитвословий, напечатанных в ординарии миссала, отличается от текстов, которые мы находим в манускриптах. Прежде всего это касается диптихов и повествования о Тайной Вечере. Кроме того, в рукописях имеется особое песнопение Ad Sanctus, которое предписано исполнять на богослужении великих праздников. В мосарабском миссале 1500 г. это молитвословие как отдельный структурный элемент отсутствует, при этом оно включено в состав евхаристической префации на праздник Пасхи и является особенностью богослужения данного дня. Еще одним отличием печатного чина является интерполяция «Adesto adesto Jesu…», которая добавлена в анафору перед повествованием о Тайной Вечере. Этой молитвы нет ни в одной рукописной книге испано-мосарабского обряда. За исключением указанных различий чинопоследование в Missale mixtum соответствует порядку богослужения, изложенному в рукописных литургических книгах как традиции А, так и традиции Б, и является аутентичным для испанской литургической традиции.

Список литературы Чинопоследование литургии верных по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. Часть I: чин ходатайства, целование мира, анафора

- Antiphonarium mozarabicum de la catedral de León / [ed. L. Serrano, C. Rojo, G. Prado]. León, 1928. LXIII, 245 p.

- El «Liber misticus» de San Millán de la Cogolla, Madrid, Real academia de la historia, Aemil. 30 / ed. M. S. Gros // Miscel·lània litúrgica catalana. Barcelona, 1984. Vol. III. P. 111-224.

- Janini J. Officia Silensia: Liber Misticus I. A sancta Maria usque ad Ascensionem Domini. Edición y notas // Hispania Sacra. 1976. No 29. P. 325-381.

- Liber missarum de Toledo y libros místicos: in 2 t. / ed. J. Janini. Toledo, 1982. T. 1. XXIII, 579 p.

- Liber ordinum episcopal / ed. J. Janini. Abadía de Silos, 1991. 520 p. 6. Lawson (1989) - Sancti Isidori Episcopi Hispalensis. De ecclesisticis officiis / ed. Ch. M. Lawson. Turnholt: Brepols, 1989. 160 p. (Corpus christianorum, Series latina; CXIII).

- Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum Mozarabes / [ed. A. Ortiz]. Toledo, 1500. CCCCLXIX p.

- Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes: Praefatione, notis et appendice ab A. Lesleo S. J. sacerdote ornatum. Pars prima et pars secunda / ed. A. Lesley. Roma, 1755. XCVI, 640 p.

- Missale Gothicum secundum regulam beati Isidori hispalensis episcopi: Jussu cardinalis Francisci Ximenii de Cisneros / ed. F. A. Lorenzana. Roma, 1804. XVI p., 1510 col.

- Liturgia Mozarabica secundum regulam beati Isidori, in duos tomos divisa, quorum prior continet: Missale mixtum, praefatione, notis et appendicibus ab Alexandro Lesleo, S. J. sacerdote, ornatum // Patrologiae cursus completus (Series Latina - PL) / Ed. par J.-P. Migne. En 221 t. T. 85. Paris, 1862. Col. 93-1036.

- Patrologiae cursus completus (Series Latina) / Ed. par J.-P. Migne. En 221 t. Paris, 1844-1864.

- Vivancos M. C. El orational visigótico de Verona: notas codicólogicas y paleográficas // Cuadernos de Filología Clásica: Estudios latinas. Madrid, 2006. Vol. 26. No 2. P. 121-144. литература

- Волков А. А. Missale mixtum как источник для изучения литургии мосарабского обряда // Религиоведение. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. No 2. С. 13-18.

- Волков А. А. Повествование о Тайной вечере в анафоре испано-мосарабского обряда // Вестник ПСТГУ. Серия I. Богословие, философия. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. Выпуск 2 (34). С. 20-33.

- Волков А. А. Латинские источники для чина мессы испано-мосарабского обряда из «Собрания древних литургий» (1874-1878 гг.) // Религиоведение. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2012. No 4. С. 27-36.

- Волков А. А. Чинопоследование литургии оглашенных по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. // Религиоведение. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. No 1. С. 3-14.

- Волков А. А. Епископ Исидор Севильский и его трактат De ecclesiasticis officiis как источник сведений о литургической традиции Древней Церкви // Христианское чтение. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. No 6. С. 139-153.

- Волков А. А. Испано-мосарабский обряд: к вопросу о двух литурги- ческих традициях // Христианское чтение. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017. No 1. С. 75-86.

- Ferrer G. J.-M. La eucaristía en rito hispano-mozárabe // Toletana: cuestiónes de teológia e historia. Toledo: Estudio Teológico de San Ildefonso, 1999. No 1. P. 59-88.

- Gros M. S. Els textos dels antics díptics hispànics // Revista Catalana de Teologia. 2003. Vol. XXVIII, Núm. 2. P. 309-323.

- Pinell J. Liturgia hispánica. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1998. 324 p.

- Ramis G. La anáfora eucarística hispano-mozárabe. Su historia y evolución // Prex Eucharistica. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2005. Vol. 3: Studia. Pars prima: Ecclesia antique et occidentalis. P. 243-250.

- Smyth M. La Prière eucharistique hispano-gallicane et l'antique liturgie de l'Afrique romaine // Miscel·lània Litúrgica Catalana. Barcelona, 2013. Vol. 21. P. 11-39.