Чинопоследование литургии верных по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. Часть II: чин причащения и заключительные обряды

Автор: Волков Андрей Алексеевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Теология

Статья в выпуске: 1 (84), 2019 года.

Бесплатный доступ

Публикация отражает результаты исследования чина евхаристического богослужения испано-мосарабского обряда по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. (Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes). В статье рассматривается часть богослужения, которая соответствует второй половине литургии верных и включает преломление и смешение Даров, исповедание веры, молитву «Отче наш», причащение, заключительные обряды. Описание базируется на ординарии мессы, напечатанном в миссале, а также на анализе всех формуляров проприя, содержащих изменяемые элементы богослужения. Чинопоследование миссала сопоставляется с рукописными книгами мосарабской традиции IX-XIII вв. и вестготскими литургическими записями конца VII - начала VIII в., а также со свидетельствами св. Исидора Севильского, содержащимися в его трактате De ecclesiasticis officiis. В результате сравнения выясняются соответствия и различия между печатной и рукописной традициями, а также выявляются манускрипты, повлиявшие на формирование евхаристического богослужения, отраженного в миссале. Публикация продолжает серию статей, посвященных мосарабскому миссалу 1500 г., и завершает описание чина мессы по данному литургическому источнику

Литургия верных, символ веры, отче наш, причащение, месса, испано-мосарабский обряд, миссал

Короткий адрес: https://sciup.org/140246682

IDR: 140246682 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10009

Текст научной статьи Чинопоследование литургии верных по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. Часть II: чин причащения и заключительные обряды

будем использовать 85-й том латинской патрологии Ж.-П. Миня (PL 85), так как это издание является наиболее доступным. Данная статья посвящена литургии верных (missa eucharistica, или missa fidelium в латинской традиции) и описывает ее заключительную часть: чин причащения и заключительные обряды.

Чин причащения

Чин причащения на мессе испано-мосарабского обряда — одна из самых продолжительных частей евхаристического богослужения. Он включает подготовительные действия, состоящие из преломления и смешения Даров, исповедания веры, молитвы «Отче наш» с особыми предшествующим и заключающим молитвословиями. Затем следует троекратное благословение верных. Завершается чин, собственно, приобщением Даров и пением соответствующих антифонов.

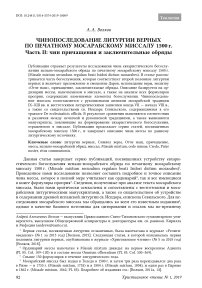

Преломление

Чин причащения начинается с возношения и преломления евхаристического Хлеба (PL 85. Col. 117–118, 554–558)5. Священник принимает с дискоса гостию, возносит ее над открытой Чашей и говорит: «Господь да будет всегда с вами» (лат. «Dominus sit semper vobiscum»). Отвечают: «И со духом твоим» (лат. «Et cum spiritu tuo»). Священник возглашает: «Веру, которую мы имеем в сердце, исповедаем и устами!» (лат. «Fidem quam corde credimus ore autem dicamus»), и на этих словах возвышает гостию так, чтобы она была видима всем народом. Затем исполняется Символ веры, во время которого происходит преломление. Священник разделяет гостию на две половины, а затем делит еще раз: первую половину на пять, а вторую на четыре части. Частицы раскладываются на патене в виде креста, и каждая из них имеет свое название. Первые пять, называемые «Воплощение», «Рождество», «Обрезание», «Богоявление» и «Страдание», образуют вертикальную перекладину, а еще две, называемые «Смерть» и «Воскресение», кладутся по правую и левую сторону от частицы «Рождество» и образуют горизонтальную перекладину. Оставшиеся две частицы, называемые «Слава» и «Царство», располагаются справа под перекладиной. Такая практика засвидетельствована по крайней мере с начала XIII в.6 В рукописях традиции А в чине преломления имеется отличие, а именно: евхаристический хлеб разделяется не на девять, а на семь частей, при этом они также в виде креста раскладываются на патене7.

Для времени Великого поста, в формулярах вотивного богослужения, а также для некоторых особых дней в миссале напечатан антифон на преломление Хлеба (лат. Ad confractionem panis; PL 85. Col. 309, 620, 982 и др.). То, что антифон напечатан не в каждом формуляре миссала, обусловлено, скорее всего, влиянием рукописей, которые использовались при подготовке издания8. Несмотря на стремление издателей

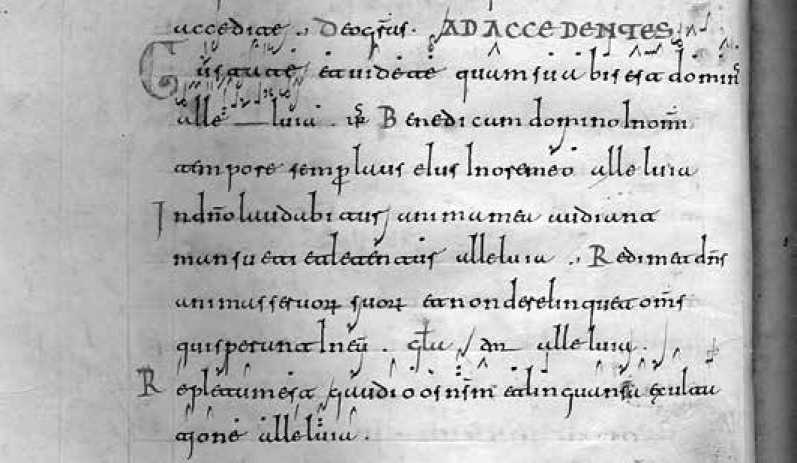

Илл. 1. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1804). Стлб. 563–564. Преломление и Символ веры

унифицировать богослужение, этот элемент, как и гимн Трех отроков на литургии оглашенных9, остался не упорядочен. Его местоположение в структуре мессы вызывает разногласия. Скорее всего, он должен петься перед исполнением Символа веры. Однако рубрику печатного миссала можно понять таким образом, что антифон и Символ веры являются взаимоисключающими. В таком случае это противоречит древней практике и не сообразуется с обязательностью исполнения Символа веры во время евхаристического богослужения10.

Символ веры

Исповедание веры звучит от лица всех молящихся: «Веруем во единого Бога Отца» (лат. «Credimus» вместо привычного «Credo»). Кроме использования множественного числа текст Символа имеет и другие особенности, отличающие его от привычного латинского перевода, используемого на Западе. Помимо изменений в формулировках можно зафиксировать сокращение отдельных частей Символа и, напротив, расширение других. Примечательно, что вместо латинского «consubstantialem Patri» используется греческое «omousion Patri» («единосущного Отцу») в исповедании о Втором Лице Св. Троицы — свидетельство антиарианской полемики вестготской эпохи. Также следовало бы уточнить, что слова «Filioque» в тексте нет, так как вместо грамматического оборота «qui ex Patri Filioque procedit» используется «et ex Patri et Filio procedentem». Символ веры напечатан в миссале в составе обеих ординарных месс (PL 85. Col. 117–118, 557). Точно такой же текст Символа можно найти в мосараб-ской рукописи из аббатства св. Доминика в Силосе11.

Молитва перед «Отче наш»

Вступлением к «Отче наш» служит изменяемая молитва, которая называется Ad orationem Dominicam (рус. «К молитве Господней»). Точно такое же название она имеет и в рукописях. Вместе с «Отче наш» это — седьмая и последняя молитва, упоминаемая св. Исидором Севильским в главе De missa et orationibus его трактата De ecclesiasticis officiis (PL 83. Col. 751–753; Lawson, 1989) [Волков, 2016, 146–147, 152]. Она является обязательной и присутствует во всех формулярах мосарабско-го миссала. Чтению молитвы предшествует торжественный возглас: «Помолимся!» (лат. «Oremus»; PL 85. Col. 118, 559), который звучит второй раз в течение литургии верных (первый раз он предшествовал диптиху о Церкви). Содержание Ad orationem Dominicam, как и большинства других изменяемых элементов, зависит от литургического времени года или темы вотивного богослужения. Молитва не имеет завершающего ее славословия, но всегда плавно переходит к торжественному исполнению «Отче наш».

ordinum в составе вотивного богослужения, что могло бы объяснить его наличие в миссале в составе вотивных месс.

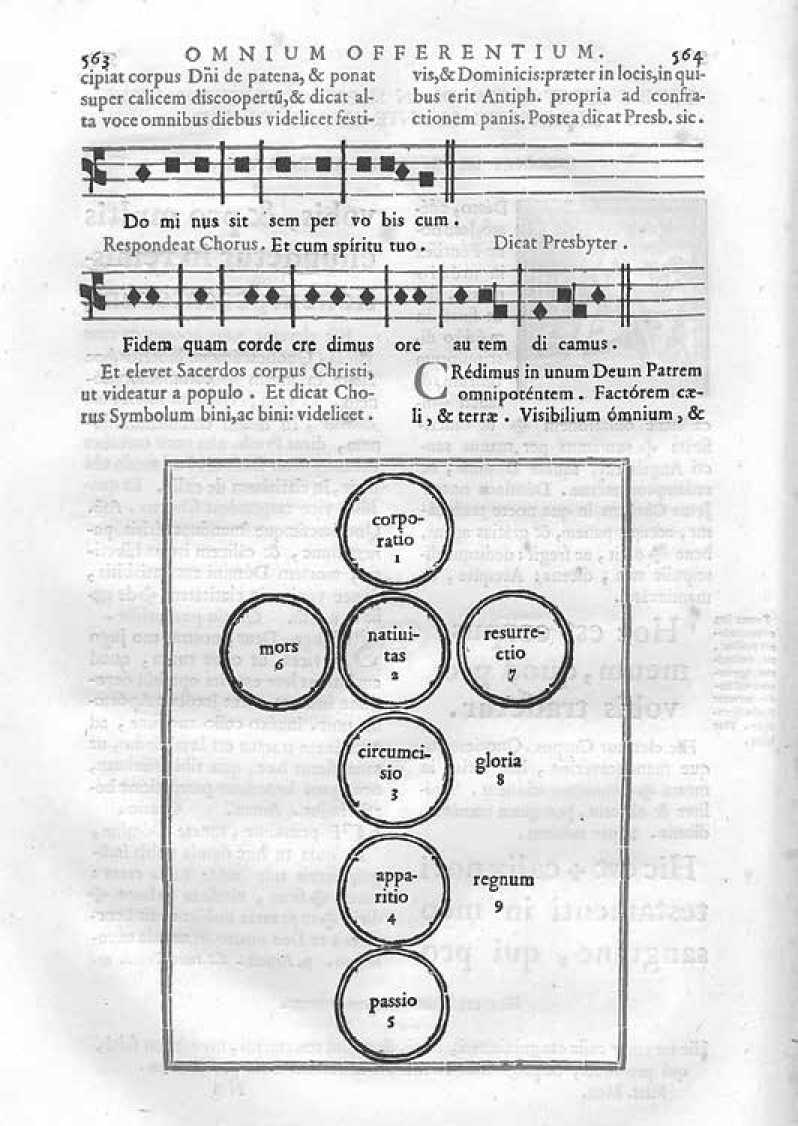

Илл. 2. Мосарабский миссал (Missale mixtum, 1500). Лист 231, фрагмент. Молитва «Отче наш»

«Отче наш»

Способ исполнения молитвы Господней, изложенный в печатном мосарабском миссале 1500 г. (PL 85. Col. 119, 559), представляет собой оригинальную богослужебную практику, отличную от исполнения этой молитвы в других обрядах. Традиционный латинский текст «Отче наш», общий с другими литургическими традициями, разделяется на семь частей, каждая из которых поочередно возглашается священником, и затем следует аккламация народа или хора. На все прошения, кроме двух, отвечают: «Аминь». На среднее прошение: «Хлеб наш насущный дай нам сегодня», говорят: «Ибо Ты — Бог» (лат. «Quia tu Deus es»). На последнее прошение: «И не введи нас в искушение», как и в римском обряде, следует ответ: «Но избавь нас от зла», который одновременно является заключительными библейскими словами молитвы (лат. «Sed libera nos a malo»). Невозможно определить, насколько древней является такая форма совершения молитвы, так как исполнение «Отче наш» не описано в мосараб-ских литургических рукописях. В ординарной мессе Omnium offerentium в мосараб-ском миссале текст молитвы Господней вместе с аккламациями нотирован.

Эмболизм

Последнее прошение — «Sed libera nos a malo» — получает развитие в эмбо-лизме, следующем сразу за «Отче наш». Просьба «избавить от зла» («от лукавого» — в славянском переводе) молитвенно осмысляется, превращаясь в литургическое ходатайство, напоминающее по своему содержанию Intercessio. Священник начинает: «Избавившись от зла, укрепляясь всегда в добре…» (лат. «Liberati a malo, confirmati semper in bono…»; PL 85. Col. 119, 559–560). На словах: «Положи, Господи, конец грехам нашим» (лат. «Pone, Domine, finem peccatis nostris»), он ударяет себя в грудь и продолжает: «Даруй радость угнетенным» (лат. «Da gaudium tribulatis»). Затем священник перечисляет христиан, находящихся в различных состояниях и нуждах, ходатайствует о живых и умерших, просит внимать молитве верующих во все времена. Текст эмбо-лизма в миссале отличается от текста, имеющегося в мосарабских рукописях12, и несколько напоминает аналогичную молитву римского обряда, начинающуюся словами «Libera nos quaesumus Domine». Доксология в конце молитвы воспроизводит аналогичный текст из римской мессы практически без изменений13. Звучит: «Аминь», и священник переходит к обряду смешения Святых Даров.

Смешение Даров и «Святое святым»

Обряд смешения Святых Даров в чине испанской мессы появился благодаря влиянию восточного богослужения, однако в Испании он никогда не имел практического значения. В древности верующие причащались раздельно под двумя видами, начиная с Позднего Средневековья они стали причащаться только под видом хлеба. Тем не менее, смешение Даров по крайней мере с VII в.14 является неотъемлемой частью евхаристического богослужения.

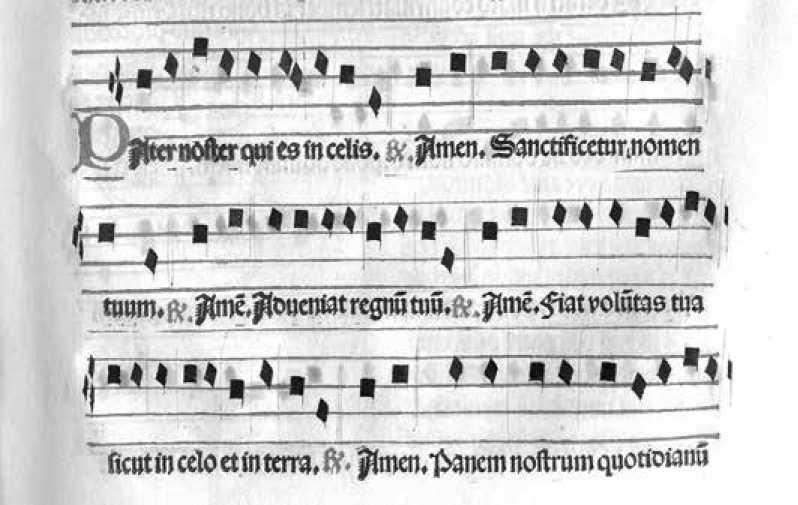

Согласно рубрике миссала, священник берет с дискоса частицу, называемую «Царство», поднимает ее над Чашей и начинает тихим голосом: «Святое святым и соединение Тела Господа нашего…» (лат. «Sancta sanctis et conjunctio corporis Domini nostri…»; PL 85. Col. 119, 560–563). Затем он опускает частицу в Чашу и накрывает ее. Текст молитвы в мосарабских рукописях отличается. Примечательно, что там ее начало звучит иначе, а именно: «Святое святым и соединение Тела и Крови Господа нашего…» (лат. «conjunctio corporis et sanguinis »)15. Очевидно, что именно в таком контексте обретает смысл слово «соединение». Однако в обеих ординарных мессах печатного миссала молитвословие отредактировано

Илл. 3. Рукопись Madrid, Acad. Hist., Aemil. 30. Лист 99v, фрагмент. «Святое святым» на смешение Даров и напечатано без слов «и Крови», что едва ли является опечаткой. Скорее всего, это является свидетельством практики причащения только под одним видом во времена, когда был издан Missale Mixtum.

В Пасхальное время (период от Пасхи до Пятидесятницы) и в некоторые особые дни перед чтением молитвы «Святое святым» священник должен трижды провозгласить: «Победил лев из колена Иудина…» (лат. «Vicit leo de tribu Juda…»), на что хор должен ответить стихом: «Восседающий на херувимах…» (лат. «Qui sedes super Cherubin…») с припевом «Аллилуия» (PL 85. Col. 119, 486). Эта особенность чина смешения является, без всякого сомнения, заимствованием из толедской рукописи церкви свв. Иусты и Руфины и передает испанскую литургическую традицию Б16. В манускриптах традиции А указания на подобный возглас и аккламацию отсутствуют.

Благословение верных

Отличительной чертой мессы испано-мосарабского обряда, на которую обычно обращают внимание исследователи, является троекратное благословение верных, которое совершается не после причащения, как в римском и других обрядах, а перед ним. Такое положение этого элемента засвидетельствовано уже у св. Исидора [Волков, 2016, 147] и говорит об особом понимании испанцами этой части богослужения. Подразумевается, что при завершении мессы наибольшим благословением, с которым могут быть отпущены верные, являются полученные ими Святые Дары.

Звучит призыв: «Преклонитесь для благословения!» (лат. «Humilitate vos benedictioni»). После возгласа «Господь да будет всегда с вами» с соответствующим ответом хора священник читает молитву благословения (PL 85. Col. 119, 125, 136 и др.). Она имеет трехчастную форму и состоит из кратких воззваний, обращенных к народу, за каждым из которых следует аккламация: «Аминь». Содержание благословения зависит от времени года или празднуемого события, это — девятый изменяемый элемент литургии верных. В произносимом священником тексте используются формы повелительного наклонения и пожелания, как правило, касающиеся благих даров, которые верные могут получить как в этой жизни, так и в будущей. Завершает церемонию славословие и ответ хора: «Аминь»17.

Причащение

Причащение предваряет возглас, который уже неоднократно звучал во время службы: «Господь да будет всегда с вами». После ответа «И со духом твоим» исполняется причастное песнопение. В течение года, за исключением времени Великого поста и Пасхального времени, этот антифон начинается словами «Вкусите и видите, насколько сладок Господь» (лат. «Gustate et videte quam suavis est Dominus»; PL 85. Col. 119–120, 564–565). Его текст основан на 33-м псалме и состоит из четырех стихов, после каждого из которых поется троекратно «Аллилуия». Последний стих представляет собой доксологию «Слава и честь Отцу и Сыну и Духу…» (лат. «Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui…»; PL 85. Col. 119, 565), аналогичную той, которая исполнялась в самом начале литургии оглашенных — в конце вступительного антифона [Волков, 2015, 5–6]. В течение Великого поста текст антифона неоднократно изменяется, наиболее часто используемый вариант начинается словами «Приходящий ко Мне не будет алкать…» (лат. «Qui venit ad me non esuriet…»; PL 85. Col. 315–316, 328, 364 и др.). В Пасхальное время исполняется песнопение «Радуйтесь, народы, и веселитесь…»

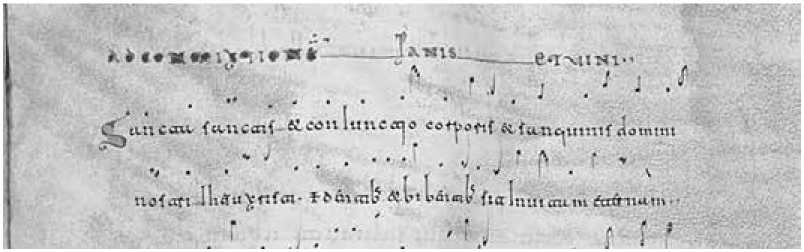

Илл. 4. Рукопись Silos, Arch. Mon., cod. 4. Лист 173v, фрагмент.

Причастное песнопение

(лат. «Gaudete populi et letamini…»; PL 85. Col. 476). Антифон имеет заголовок Ad accedentes (рус. «На приступающих»). В рукописях в подавляющем большинстве случаев текст песнопения совпадает с текстом из печатного миссала, за исключением некоторых особых праздников. Во время пения антифона происходит причащение.

Согласно указаниям миссала (PL 85. Col. 120, 565–567), причащение должно происходить следующим образом. Священник возносит над Чашей частицу «Слава» и тихо читает молитву: «Хлеб небесный…» (лат. «Panem celestem…»), а затем совершает поминовение усопших. После этого он читает еще две молитвы: «Господи Боже мой…» (лат. «Domine Deus meus…») и «Радуйся во веки, святейшая плоть Христова…» (лат. «Ave in evum sanctissima caro Christi…») — и причащается Тела Христова, съедая частицу, которую он держит в руках, а затем последовательно другие частицы, располагающиеся на патене. После этого священник читает молитвы: «Радуйся во веки, небесное питие…» (лат. «Ave in evum celestis potus…») и «Тело и Кровь Господа нашего…» (лат. «Corpus et sanguis Domini nostri…») и причащается Крови из Чаши. По окончании исполняется молитва: «Господи Боже мой…» (лат. «Domine Deus meus…»). Затем священник причащает верных. В рукописях рубрики, которые регламентировали бы порядок действий и тайные молитвы на приобщение, отсутствуют. Сравнение с другими литургическими традициями показывает, что в целом изложенное выше последование причащения из мосарабского миссала напоминает чин причащения римского обряда, хотя текст конкретных молитв не совпадает.

Антифон после причастия

После причащения исполняется антифон, который чаще всего имеет заголовок Communio (рус. «Приобщение»). В формулярах миссала это песнопение выделено как самостоятельный богослужебный элемент, однако в мосарабских литургических рукописях Communio отсутствует. Тем не менее, текст песнопения содержится в манускриптах в качестве строки, завершающей причастное песнопение Ad accedentes18.

Согласно печатному миссалу таким антифоном является восклицание: «Укрепившись Телом и Кровью Христовыми, Тебя славим, Господи» (лат. «Refecti Christi corpore et sanguine te laudamus Domine»; PL 85. Col. 120, 476, 567 и др.), за которым следует троекратное пение «Аллилуия». В течение времени Четыредесятницы, а также на вотивных заупокойных мессах текст антифона меняется и поется без «Аллилуия»19: «Исполнились радости уста наши, и язык наш ликования» (лат. «Repletum est gaudio os nostrum et lingua nostra exsultatione»; PL 85. Col. 304, 324, 567 и др.; PL 85. Col. 1017, 1020, 1022 и др.). Как показывает сравнение с рукописями, первый вариант заимствован редакторами миссала из традиции А, второй — из традиции Б.

завершение

Заключительные обряды мессы испано-мосарабского обряда лаконичны; они состоят из заключительной молитвы, возгласов и отпуста. Выделение их в отдельную часть достаточно условно и не является следствием компоновки ординария или формуляров проприя в миссале.

Заключительная молитва

Специальная молитва, которой бы завершалось служение мессы, отсутствует в древнейших рукописных книгах испано-мосарабского обряда или встречается в них крайне редко20. Не упоминает эту молитву и св. Исидор Севильский в своем описании чина Евхаристии21. Скорее всего, она появилась в составе мессы под влиянием такой же по значению молитвы, которой завершались службы оф-фиция. Первоначально она использовалась только для богослужения особых дней, и в таком статусе она фигурирует в литургических рукописях IX–XIII вв. Редакторы мосарабского миссала определили эту молитву в качестве обязательного элемента и назначили для каждого богослужения в течение всего литургического года. В рукописях она носила название Completuria («Завершение»), в миссале почти всегда надписывается просто как Oratio (т. е. «Молитва»; PL 85. Col. 125, 304, 487 и др.), в некоторых случаях уточняется — Post communio («После приобщения»; напр.: PL 85. Col. 628). Согласно указаниям миссала, священник должен прочитать ее, стоя с правой стороны престола.

Текст молитвы является изменяемым, однако он редко зависит от празднуемого события и, подобно Oratio post Gloriam [Волков, 2015, 6], часто повторяется (напр., в течение Адвента, Четыредесятницы, Пасхального времени и др.). Молитва, непродолжительная по своему размеру, обычно содержит благодарение за совершенное богослужение и включает в себя просьбы о том, чтобы причастие Святых Даров не было во вред приобщившимся, но послужило им к духовной пользе. Хор отвечает: «Аминь». Священник произносит неизменяемый возглас, который уже дважды

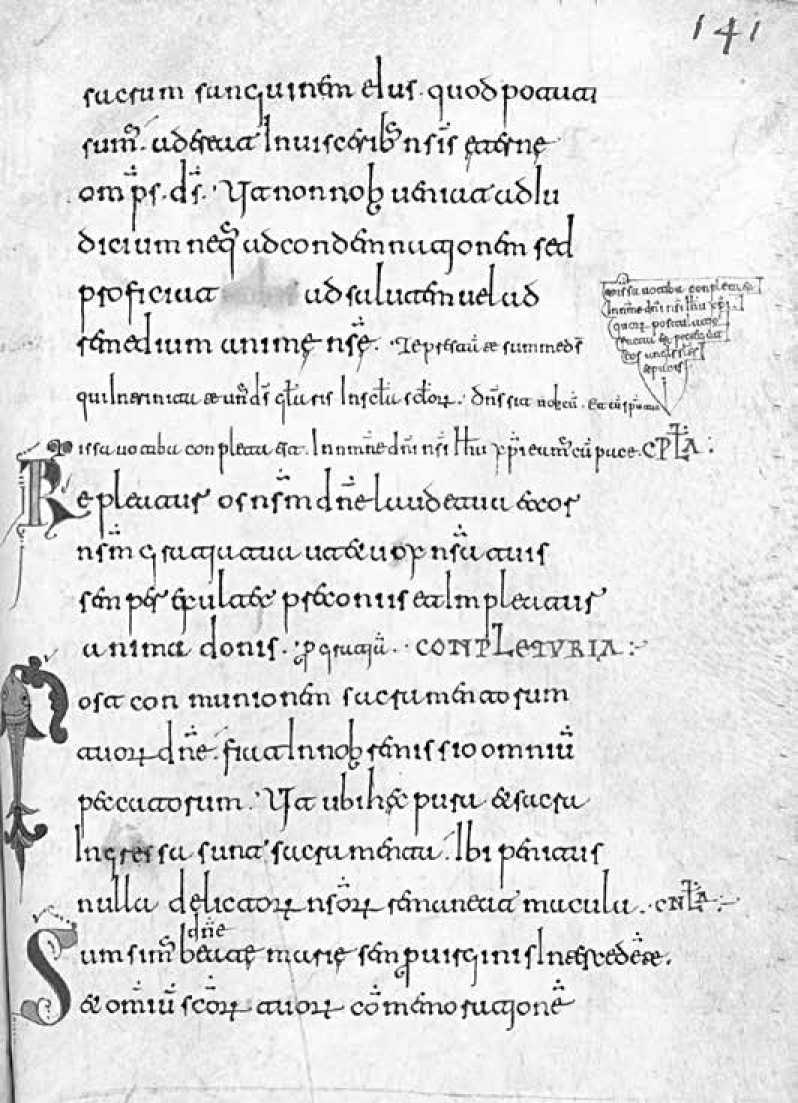

Илл. 5. Рукопись Madrid, Acad. Hist., Aemil. 56. Лист 141. Варианты заключительной молитвы и отпуст (маргиналия)

звучал на протяжении мессы22: «По милосердию Твоему…» (лат. «Per misericordiam tuam…»; PL 85. Col. 120, 567), и снова следует ответ хора: «Аминь».

Отпуст

Священник приветствует молящихся: «Господь да будет всегда с вами», ему отвечают: «И со духом твоим» (лат. «Dominus sit semper vobiscum» — «Et cum spiritu tuo»; PL 85. Col. 120, 567). Евхаристия завершается отпустом.

Согласно Missale Mixtum, текст отпуста не меняется на каждом богослужении, однако можно выделить три версии молитвословия, произносимого священником. Первая и самая распространенная версия напечатана в составе обеих ординарных месс, в большинстве формуляров подвижной части литургического года, в мессах общих, а также в составе некоторых других служб. Ее текст таков: «Торжество завершено, во имя Господа нашего Иисуса Христа, желание наше да будет принято с миром» (лат. «Solennia completa sunt in nomine D. n. J. C.: votum nostrum sit acceptum cum pace»; PL 85. Col. 120, 177, 567 и др.). Второй вариант отпуста указан для наибольшего числа месс в честь святых и для вотивного богослужения, а также для воскресенья, предшествующего Четыредесятнице. Он звучит так: «Месса совершена, во имя Господа нашего Иисуса Христа, окончим с миром» (лат. «Missa acta est in nomine D. n. J. C. perficiamus cum pace»; PL 85. Col. 662, 987, 288 и др.)23. Третья версия отпуста, предназначенная для заупокойного богослужения, звучит следующим образом: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, по милосердию Бога, душа [усопшего] да упокоится бесконечно в мире» (лат. «In nomine D. n. J. C. anima [defuncti] per misericordiam Dei sine fine requieseat in pace»; PL 85. Col. 1017, 1023 и др.). Как видно, первые две версии отпуста состоят из двух частей: начальной части, содержащей указание на окончание богослужения, и заключительной, содержащей обращение или призыв к верным. Третий вариант отпуста всегда состоит только из заключительной части. В рукописных книгах испано-мосарабского обряда отпуст имеет схожую структуру, однако в манускриптах можно найти большее количество вариантов данного молитвословия и текст его отличается.

Согласно рубрикам печатного мосарабского миссала отпуст должен произноситься священником, стоящим посередине алтаря. После отпуста звучит аккламация: «Благодарение Богу» (лат. «Deo gratias»; PL 85. Col. 120, 567), и литургия завершается. Рубрики, содержащиеся в рукописных литургических книгах, и другие древние свидетельства указывают на то, что отпуст раньше должен был произносить диакон24. Перед отпустом он или служащий священник могли объявить день, в который должно состояться следующее богослужение [Janini, 1982, 204; Janini, 1991, 42–43] (Pinell, 1998, 184; Ferrer, 1999, 86).

* * *

Итак, общий порядок заключительной части литургии верных согласно печатному мосарабскому миссалу 1500 г. можно условно разделить на 11 богослужебных элементов. Схематично эту часть литургии можно представить следующим образом (обычным шрифтом обозначены неизменяемые элементы, курсивом выделены изменяемые):

Преломление Символ веры Молитва перед «Отче наш» «Отче наш»

Эмболизм

Смешение Даров и «Святое святым» Благословение верных

Причастное песнопение Антифон после причастия Заключительная молитва Отпуст

Как показывает проведенное исследование, описанная выше заключительная часть, как и литургия верных в целом, имеет четкую структуру и не меняется в течение всего литургического года (в отличие от литургии оглашенных, которая претерпевает изменения во время Четыредесятницы). Исключение составляет только антифон Ad confractionem panis и возглашение «Победил лев из колена Иудина…» перед тайной молитвой «Святое святым», что является, скорее всего, влиянием рукописи Liber misticus из толедской церкви свв. Иусты и Руфины, представляющей традицию Б. У трех богослужебных элементов из перечисленных выше 11 текст варьируется в зависимости от празднуемого события или литургической темы. Ими являются: молитва перед «Отче наш», благословение верных и заключительная молитва. Другие элементы, такие как песнопения, сопровождающие причастие, или отпуст, не являются изменяемыми частями формуляров, несмотря на то, что имеются разные варианты этих молитвословий. Почти все описанные в статье литургические элементы являются древними частями мессы и засвидетельствованы мосарабскими рукописями IX–XIII вв., а также документами вестготской эпохи, однако детальное сравнение выявляет отличия. Это касается прежде всего эмболизма после «Отче наш», молитвы «Святое святым» и отпуста, печатные тексты которых не совпадают с текстами из манускриптов. Кроме того, чин преломления гостии на девять частей отличается от чина, изложенного в рукописях традиции А, что позволяет исследователям трактовать это как характерную особенность традиции Б. Следует также указать на способ исполнения молитвы «Отче наш», который не засвидетельствован имеющимися мосарабскими манускриптами, и на чин причащения священнослужителей, который не только не засвидетельствован в автохтонных рукописях, но и несет на себе явные следы влияния римского обряда. Заключительная молитва Completuria хоть и фигурирует в литургических рукописных книгах, однако в древности она не являлась обязательным элементом и не исполнялась за каждым евхаристическим богослужением.

Список литературы Чинопоследование литургии верных по печатному мосарабскому миссалу 1500 г. Часть II: чин причащения и заключительные обряды

- Antiphonarium mozarabicum de la catedral de León / [ed. L. Serrano, C. Rojo, G. Prado]. León, 1928. LXIII, 245 p.

- El «Liber misticus» de San Millán de la Cogolla, Madrid, Real academia de la historia, Aemil. 30 / ed. M. S. Gros // Miscel·lània litúrgica catalana. Barcelona, 1984. Vol. III. P. 111-224. Теология 103

- Janini J. Officia Silensia: Liber Misticus I. A sancta Maria usque ad Ascensionem Domini (Cod. Londres, British Museum, Add. 30844). Edición y notas // Hispania Sacra. 1976. № 29. P. 325-381.

- Janini J. Officia Silensia: Liber Misticus III. Sanctorale (Cod. Londres, British Museum, Add. 30.845). Edición y notas // Hispania Sacra. 1978-1979. № 31. P. 357-465.

- Liber misticus de Cuaresma y Pascua / ed. J. Janini. Toledo, 1980. XL, 165 p.

- Liber missarum de Toledo y libros místicos: in 2 t. / ed. J. Janini. Toledo, 1982. T. 1. XXIII, 579 p.

- Liber ordinum episcopal / ed. J. Janini. Abadía de Silos, 1991. 520 p.

- Las horas diurnas del Liber horarum de Silos: Introducción y edición crítica (Cod. Silos, Arch. Monástico, 7) / ed. J. Javier. Abadía de Silos, 1997. LXXXIX, 291 p.

- Sancti Isidori Episcopi Hispalensis. De ecclesisticis officiis / ed. Ch. M. Lawson. Turnholt: Brepols, 1989. 160 p. (Corpus christianorum, Series latina; CXIII).

- Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum Mozarabes / [ed. A. Ortiz]. Toledo, 1500. CCCCLXIX p.

- Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes: Praefatione, notis et appendice ab A. Lesleo S. J. sacerdote ornatum. Pars prima et pars secunda / ed. A. Lesley. Roma, 1755. XCVI, 640 p.

- Missale Gothicum secundum regulam beati Isidori hispalensis episcopi: Jussu cardinalis Francisci Ximenii de Cisneros / ed. F. A. Lorenzana. Roma, 1804. XVI p., 1510 col.

- Liturgia Mozarabica secundum regulam beati Isidori, in duos tomos divisa, quorum prior continet: Missale mixtum, praefatione, notis et appendicibus ab Alexandro Lesleo, S. J. sacerdote, ornatum // Patrologiae cursus completus (Series Latina - PL): en 221 t. / Ed. par J.-P. Migne. T. 85. Paris, 1862. Col. 93-1036.

- Patrologiae cursus completus (Series Latina): en 221 t. / Ed. par J.-P. Migne. Paris, 1844-1864.

- Concilios visigóticos e hispano-romanos / ed. J. Vives, T. Marín, G. Martínez. Barcelona-Madrid, 1963. XX, 580 p. (España Cristiana; 1). литература

- Волков А. А. Missale mixtum как источник для изучения литургии мосарабского обряда // Религиоведение. Благовещенск: Издательство АмГУ, 2011. № 2. С. 13-18.

- Волков А. А. Чинопоследование литургии оглашенных по печатно- му мосарабскому миссалу 1500 г. // Религиоведение. Благовещенск: Издательство АмГУ, 2015. № 1. С. 3-14.

- Волков А. А. Епископ Исидор Севильский и его трактат De ecclesiasticis officiis как источник сведений о литургической традиции Древней Церкви // Христианское чтение. 2016. № 6. С. 139-153.

- Волков А. А. Чинопоследование литургии верных по печатному мо- сарабскому миссалу 1500 г. Часть I: чин ходатайства, целование мира, анафора // Христианское чтение. 2018. № 5. С. 85-102.

- Ferrer G. J.-M. La eucaristía en rito hispano-mozárabe // Toletana: cuestiónes de teológia e historia. Toledo: Estudio Teológico de San Ildefonso, 1999. № 1. P. 59-88.

- Janeras V. M. El rito de la fracción en la liturgia hispánica // Liturgica. Montserrat: Abadía de Montserrat, 1958. № 2. P. 217-247.

- Janini J. La Completuria de la antigua misa hispanica // Escritos del Vedat. 1985. № 15. P. 399-409.

- Pinell J. Credo y communión en la estructura de la misa hispánica, según disposiciones del III Concilio de Toledo // Concilio III de Toledo: XIV Centenario, 589-1989. Arzobispado de Toledo. Toledo, 1991. P. 332-342.

- Pinell J. Liturgia hispánica. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1998. 324 p.

- Prado G. Manual de liturgia hispano-visigóthica o mozárabe. Madrid, 1927. P. 105-106.