Численное исследование динамики кельтского камня на плоскости с вязким трением

Автор: Муницына М. А.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 1 (45) т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача о движении кельтского камня на неподвижной горизонтальной плоскости с вязким трением. На плоскости параметров задачи строятся области устойчивости равномерных вращений вокруг вертикали. Проводятся численные исследования натурной модели кельтского камня при различных начальных условиях.

Вязкое трение, кельтский камень, устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/142223096

IDR: 142223096 | УДК: 531.36

Текст научной статьи Численное исследование динамики кельтского камня на плоскости с вязким трением

Кельтский камень - это выпуклое твердое тело, одна из главных центральных осей которого перпендикулярна, к поверхности тела, а. направления главных кривизн поверхности в точке пересечения с этой осью не параллельны двум другим главным осям. Хорошо известно, что устойчивость вращений такого тела, вокруг вертикальной оси может зависеть от направления вращения. В большинстве работ, посвященных этому свойству, рассматривается неголономная постановка, задачи, т.е. считается, что скорость точки контакта, тела, с плоскостью равна, нулю (см., например, [1], [2]). Однако, например, в работе [3] указывается на. недостаток такой постановки, т.к. она. не подтверждается физическими соображениями. В той же работе рассматривается движение кельтского камня на. плоскости с поликомпо-нентным трением и подтверждается согласованность такой постановки задачи с натурными экспериментами.

В настоящей работе продолжается исследование [1], в котором предполагается, что со стороны плоскости на камень действует сила вязкого трения. Эта модель трения позволяет провести не только численные, но и аналитические исследования в рассмариваемой задаче. Кроме того, при стремлении коэффициента, вязкого трения к бесконечности сила, вязкого трения реализует неголономную связь [4].

-

2. Постановка задачи

Пусть v - скорость центра масс выпуклого тела, уравнение поверхности которого имеет вид /(г) = 0, ш его скорость тела, ад- единичный вектор восходящей вертикали. Тогда радиус-вектор точки контакта тела с плоскостью определяется равенством д = —grad f(г)/| grad f(г)|, а скорость этой точки имеет вид u = v + [ш, г].

На тело действуют сила тяжести —тдд, нормальная компонента реакции опорной плоскости N = Nд и сила вязкого трения F = — mku. Уравнения движения тела, записанные в его главных центральных осях, имеют вид mv + [w,mv] = (N — тд)д + F,(1)

7ш ■ ш, Jш] = [г, Nд + F],(2)

д + [ш, д ]=0,(3)

(v + [ш, г], д) = 0.(4)

Здесь J = diag(A1, A2, A3) - главный центральный тензор инерции тела. Уравнение (1) выражает теорему о движении центра масс тела, (2) - теорему об изменении кинетического момента относительно центра масс, (3) - условие постоянства вектора восходящей вертикали, а (4) - условие контакта тела с плоскостью. Найдем из полученной системы нормальную реакцию опорной плоскости

N = т (д + ([г, ш] + [Г, ш], д)) + ([ш,т], [ш, д])) (5)

и далее будем рассматривать систему (1)-(3), учитывая (5). Заметим, что если в течении движения величина N обратится в ноль, то произойдет отрыв тела от опорной плоскости. В этом случае в качестве уравнений движения следует рассматривать (1)-(3), положив в них N = 0 и F = 0 и добавив к ним уравнение 2 = (v + [ш, г], д) (в момент отрыва и при возвращении на контакт 2 = 0).

Рассматриваемая система уравнений имеет решения вида щ = ^2 = V3 = 0, Д1 = Д2 = 0, Дз = 1, Ш1 = Ш2 = 0, Шз = ш (ш Е R).(6)

Им соответствуют равномерные вращения тела вокруг перпендикулярной его поверхности главной оси инерции, совпадающей с вертикалью. Уравнение поверхности тела при дз = 1 можно представить в виде

. (жі cos 5+ж2 sin 5)2 (жі sin 5—ж2 cos 5)2,

J (г) = жз + аз — ---------------- — --------------- + Оз(жх,Ж2),

2а12а где аі, а2 - главные радиусы кривизны поверхности тела в точке контакта, аз -высота центра масс, 5 — угол между векторами главных кривизн и главными осями. Рассматриваемое тело является кельтским камнем, если выполнены соотношения А1 = А2, а1 = а2, 5 = 0 (mod тг/2).

-

3. Условия устойчивости

Линеаризованные уравнения возмущенного движения системы в окрестности решений Eq. (6) и соответствующее характеристическое уравнение находятся в [1]. В случае неголо-номной постановки задачи (k ^ +то) условия устойчивости имеют вид [1], [2]:

Аі < А2 < Аз, аі > а2 > аз, 0 < 5 < ^,(7)

J = (Аі+А2 — Аз) (- + - — 2^ — таз f4—3 (- + -) +2--) > 0,(8)

\аз аз / У у аз аз/ аз аз/

22 тд z ш < 0, ш > ш* = ——(а1 — аз)(а2 — аз).(9)

Jаз

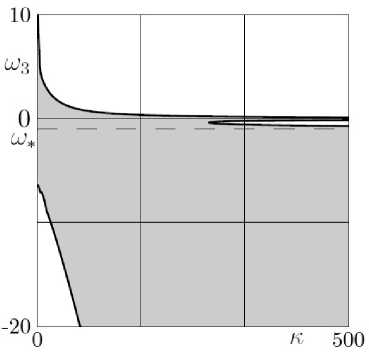

Рис. 1. А 1 = 3, А 2 = 4, A 3 = 5, а 1 = 5, а2 = 4, йз = 3 т = 1, 5 = 0.75; J = 7, ш* = -0.97

Условие (7) означает, что вращение происходит вокруг оси наибольшего момента инерции, и соответствующее равновесие (ш = 0) устойчиво. Условие (8) накладывает ограничения на геометрические и динамические параметры тела. Неравенство (9) означает, что устойчивы только вращения в отрицательном направлении и с достаточно большой угловой скоростью.

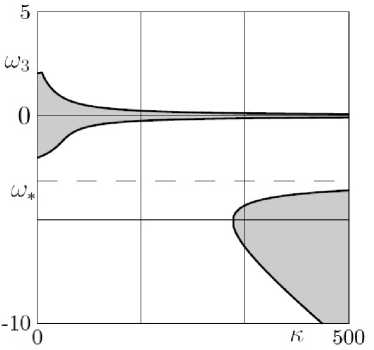

Рис. 2. А 1 = 3, А 2 = 4, Аз = 5, а 1 =5, а 2 =4, йз =2, т = 1, 5 = 0.75; J = 3, ш* = -3.13

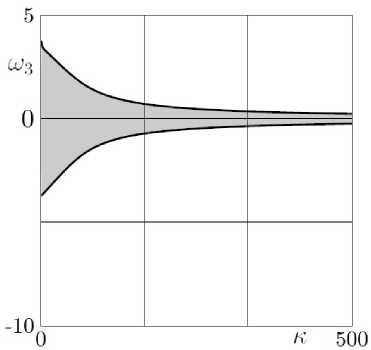

Рис. 3. А 1 = 3, А 2 = 4, Аз = 5, а 1 = 5, а 2 = 4, йз =2, т = 3, 5 = 0.75, J = —1 < 0

В случае произвольного коэффициента вязкого трения линеаризованные уравнения возмущенного движения системы в окрестности решений (6) довольно громоздки [1] и аналитический анализ условий устойчивости затруднителен. Но при заданных параметрах задачи области устойчивости могут быть построены численно (рис. 1, рис. 2, рис. 3). В случае, приведенном на рис. 1, при достаточно больших коэффициентах трения кроме соответствующей неголономной постановки задачи области (ниже пунктирной прямой) существует еще узкая область в окрестности нуля. При уменьшении к эти области сливаются в одну, содержащую в себе почти все отрицательные значения ш и малую область положительных значений ш. А при совсем малых к область устойчивости приобретает некоторую симметрию относительно горизонтали.

В случае, приведенном на рис. 2 (который отличается от предыдущего только высотой центра масс), область устойчивости разделяется на две части: соответствующую неголо-номному случаю область и область в окрестности равновесия. А в случае, приведенном на рис. 3 (увеличивается масса тела), остается только область устойчивости в окрестности равновесия.

Реальной модели кельтского камня, демонстрирующей в натурных экспериментах зависимость устойчивости вращений от их направления, соответствуют параметры

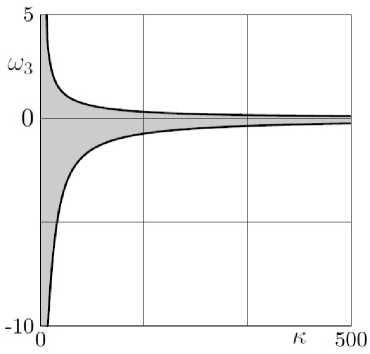

А1 = 0.058 • 10-3, А2 = 0.44 • 10-3, A3 = 0.49 • 10-3, оі = 0.661, 02 = 0.073, оз = 0.0098, т = 0.1, 5 = 0.1, J = -0.007 < 0.

Область устойчивости перманентных вращений для указанной модели представлена на рис. 4. Соответствующей неголономной постановки задачи области устойчивости в этом случае не существует, и при любом коэффициенте трения существуют устойчивые вращения как в положительном, так и в отрицательном направлениях.

Рис. 4

4. Численные эксперименты

Численные эксперименты проводились на плоскости с коэффициентом трения к = 30 с 1. Начальные условия имели вид

7 2 (0) = 0, ш і (0) = Ш 2 (0) = 0, u(0) = 0.

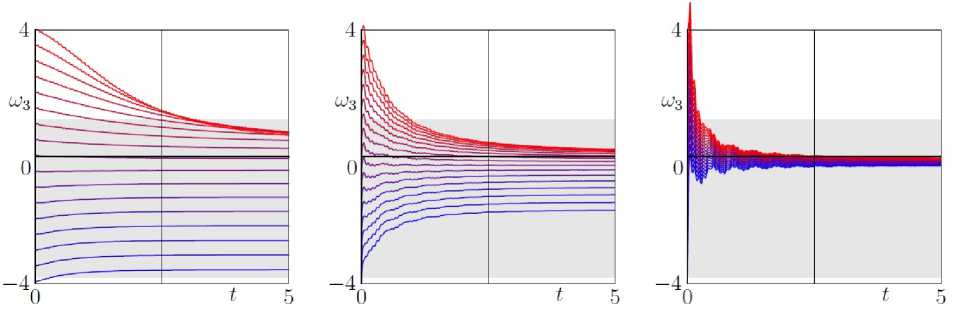

На рис. 5 слева представлены результаты экспериментов с различными начальными угловыми скоростями вращений при очень малом начальном отклонении от вертикали (7з(0) = 0.9999). по центру - при чуть> большем отклонении (73(0) = 0.999). а справа, -при еще большем (73(0) = 0.99). Серым цветом выделена область устойчивости вращений при выбранном коэффициенте вязкого трения. Как мы видим, большинство устойчивых вращений имеют очень малую область притяжения. В частности, при положительных начальных угловых скоростях вращения имеет место смена направления вращения с последующим выходом на устойчивые равномерные вращения в отрицательном направлении.

Рис. 5

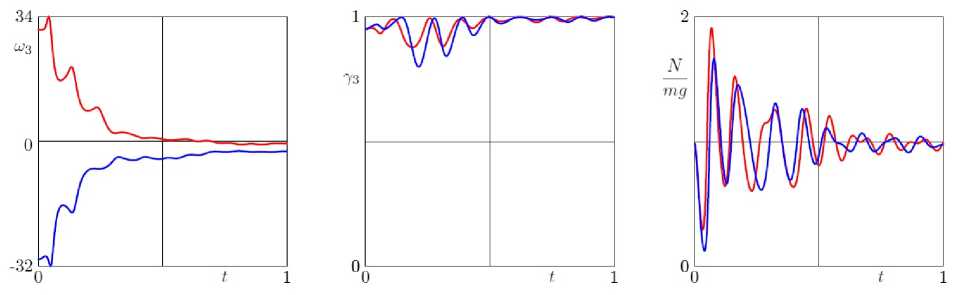

Заметим, что в представленных на рис. 5 случаях отклонения главной оси тела от вертикали достаточно малы, а величина нормальной реакции опорной плоскости почти равна весу тела. При больших угловых скоростях вращения (рис. 6) наблюдается такое свойство камня, как переход вращательных движений в колебательные и обратно. При этом величина нормальной реакции опорной плоскости меняется существенно, что означает возможность отрыва тела от плоскости.

Рис. 6

5. Заключение

Таким образом, результаты моделирования взаимодействия кельтского камня с опорной плоскостью силой вязкого трения согласуются с известными свойствами его динамики и имеет смысл дальнейшее исследование рассмотренной задачи. Кроме того, достаточная простота выбранной модели полагает возможным аналитическое исследование этих свойств.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (19-01-00140, 18-01-00335) и Программы фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым Президиумом Российской академии наук, № 7 «Новые разработки в перспективных направлениях энергетики, механики и робототехни ки».

Список литературы Численное исследование динамики кельтского камня на плоскости с вязким трением

- Карапетян А.В. Устойчивость стационарных движений. Москва: Эдиториал УРСС, 1998. 168 с.

- Маркеев А.П. Динамика тела, соприкасающегося с твердой поверхностью. Москва: Наука, Физматлит, 1992. 336 с.

- Журавлёв В.Ф., Климов Д.М. Глобальное движение кельтского камня // Известия РАН. Механика твердого тела. 2008. № 3. С. 8-16.

- Карапетян А.В. О реализации неголономных связей силами вязкого трения и устойчивости кельтских камней // Прикладная математика и механика. 1981. Т. 45, № 1. С. 42-46.