Численное моделирование первичной биопродуктивности пелагических экосистем палеозоя

Автор: Журавлв Андрей Владимирович

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (332), 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен подход к реконструкции продуктивности пелагических экосистем, основанный на численном моделировании фракционирования изотопов углерода. При моделировании использованы данные о содержании углекислоты в атмосфере, температуре воды, а также об изотопном составе углерода карбонатов и конодонтовых элементов. Предложенная модель опробована на материале из верхнего девона - нижнего карбона Cеверного Приуралья (разрезы карбонатной платформы и склона внутришельфовой впадины). Данная модель позволяет реконструировать продуктивность палеозойских пелагических экосистем и ее динамику по ограниченному набору исходных данных. При этом результаты моделирования представляются скорее качественными, чем количественными. Корректность модели проконтролирована результатами определения изотопного состава органического вещества.

Палеозой, палеоэкология, моделирование, конодонты

Короткий адрес: https://sciup.org/149141387

IDR: 149141387 | УДК: 56.074.6 | DOI: 10.19110/geov.2022.8.4

Текст научной статьи Численное моделирование первичной биопродуктивности пелагических экосистем палеозоя

палеозойских экосистем толщи воды доступны только косвенные параметры, например изотопный состав углерода и кислорода карбонатов и углерода пелагических организмов.

Цель данной работы состоит в моделировании факторов, определявших локальные вариации изотопного состава углерода конодонтовых элементов и осадочных карбонатов. Эти факторы могут быть связаны как с глобальными, так и с региональными/местными параметрами гидросферы и экосистем толщи воды [12].

Для разработки и апробации предложенной модели преимущественно был использован материал из верхнего девона — нижнего карбона севера Приуралья. В связи с современными изменениями климата, которые связывают с увеличением углекислоты в атмосфере, актуальны реконструкции древних кратковременных климатических вариаций и их влияние на морские экосистемы. Поздний девон — ранний карбон как время нестабильного состояния климата при переходе от парникового типа к ледниковому и эпоха многочисленных биотических кризисов различного ранга представляется интересным для ретроспективного моделирования. Кроме того, в позднем девоне — раннем карбоне были широко распространены высокоуглеродистые осадочные образования (доманикоиды), генезис которых связывают, в частности, с повышенной биопродуктивностью пелагических экосистем (см., например, [9]). Доманикоиды различного возраста рассматриваются в качестве потенциальных нефтегазоматеринских толщ, поэтому уточнение связи этих образований с первичной биопродуктивностью представляет практический интерес для решения задач нефтегазовой геологии.

Описание модели

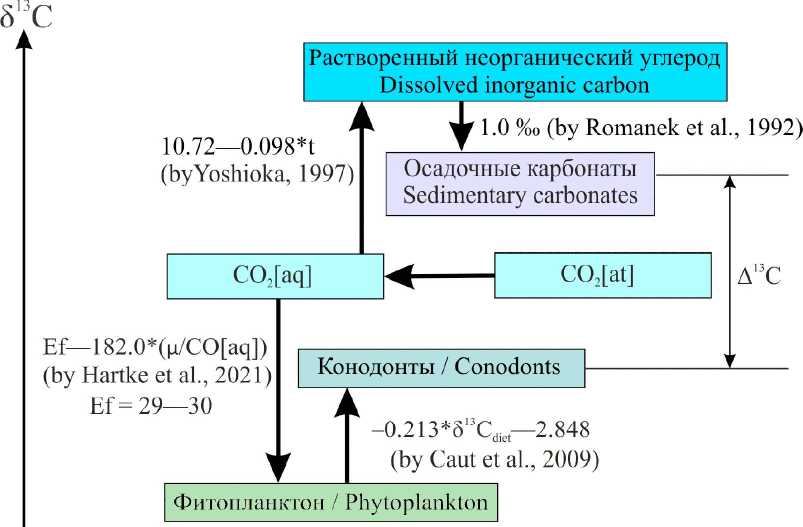

Теоретическую основу моделирования составляет базовая модель фракционирования изотопов углерода в пелагической экосистеме [7, 8]. Для уточнения модели использованы материалы по закономерностям фракционирования изотопов углерода в трофических цепях [4] при формировании растворенного неорганического углерода [11] и при образовании карбонатов [10] (рис. 1).

В качестве исходных данных выступает следующая информация, привязанная к конкретному образцу: стратиграфическая позиция (конодонтовая зона); изотопный состав углерода конодонтового элемента (‰, PDB); изотопный состав неорганического углерода вмещающей породы (‰, PDB); изотопный состав кислорода вмещающей породы (‰, SMOW); предполагаемый интервал вариаций содержания углекислого газа в атмосфере (ppm), связанный со стратиграфической позицией (по [6]); предполагаемая величина фракционирования изотопов углерода при фотосинтезе морским фитопланктоном (‰); предполагаемый локальный изотопный состав кислорода воды (‰, SMOW).

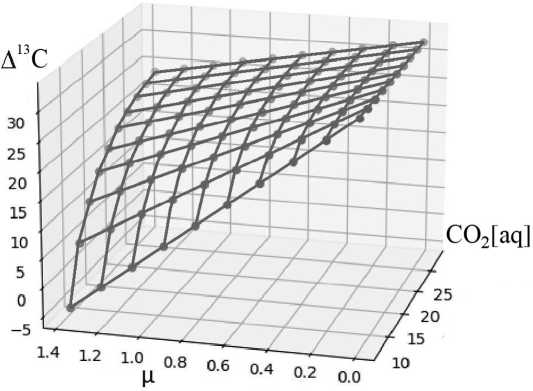

Алгоритм моделирования состоит в подборе параметров (содержание углекислоты, эффективная скорость роста фитопланктона), обеспечивающих наиболее точное совпадение расчетных значений изотопного состава углерода конодонтов с наблюдаемыми [13] (рис. 2). Результатом являются реконструированные для каждого образца интервалы значений эффективной скорости роста фитопланктона, изотопного состава углерода фитопланктона и содержания углекислоты в воде. Последний параметр выбирается в интервале наиболее вероятных значений по Фостер и др. [6].

Рис. 1. Схема фракционирования изотопов углерода в морском бассейне. Условные обозначения: CO2[at] — содержание углекислоты в атмосфере; CO2[aq] — содержание углекислоты в воде; t — температура воды в фотической зоне; µ — эффективная скорость роста фитопланктона; Δ13C — разность изотопного состава углерода карбонатов и конодонтовых элементов

Fig. 1. Carbon isotope fractionation in a sea basin. Legend: CO2[at] — carbon dioxide content in the atmosphere; CO2[aq] — carbon dioxide content in the sea water; t — sea water temperature in the photic zone; µ — effective growth rate of phytoplankton; Δ13C — decoupling carbon isotopic composition of carbonates and conodont elements

Рис. 2. Зависимость степени фракционирования изотопов углерода в морском бассейне (Δ13C — разность изотопного состава карбонатов и консументов низкого уровня) от основных контролирующих факторов (CO2[aq] — содержание углекислоты в воде; µ — ффективная скорость роста фитопланктона)

Fig. 2. Dependence of the fractionation of carbon isotopes (Δ13C— decoupling carbon isotope composition of carbonates and low-level consuments) in a sea basin on the main controlling factors (CO2[aq] — carbon dioxide content in the sea water; µ — effective growth rate of phytoplankton)

Апробация модели

Модель реализована в виде программного модуля на языке Python 3.9 с подключенными библиотеками numpy, Matplotlib, math. Программный модуль с тестовыми массивами исходных данных и руководством пользователя доступен в репозитории GitHub . Структура файла исходных данных описана в файле в том же репозитории.

Модель опробована на материале из среднего франа гряды Чернышева (руч. Пымвашор, [9]) (рис. 3), пограничного интервала девонской и каменноугольной систем и нижнего серпухова Печоро-Кожвинского поднятия [1, 2] и юга гряды Чернышева (р. Вангыр и р. Изъяю), а также верхнего фамена — нижнего турне Верхнепечорской впадины (р. Подчерем). Данные из этих разрезов характеризуют широкий фациальный

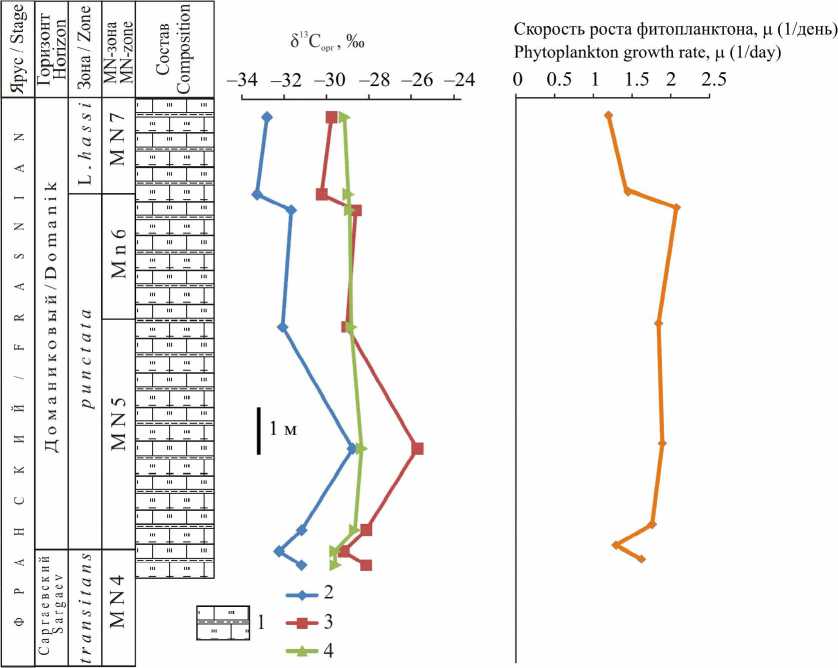

Рис. 3. Сопоставление результатов моделирования изотопного состава фитопланктона (δ13Cph), измеренных значений δ13Cорг и реконструированной эффективной скорости роста фитопланктона (µ) для разреза среднефранского подъяруса (доманиковый горизонт) на р. Пымвашор. Расчленение разреза и изотопные данные по [9]. 1 — чередование известняков и аргиллитов; 2 — минимальные значения δ13Cph; 3 — максимальные значения δ13Cph; 4 — измеренные значения δ13Cорг

Fig. 3. Modelled carbon isotope composition of phytoplankton (δ13Cph), measured values of the δ13Cорг, and reconstructed effective phytoplankton growth rate (µ) in the middle Frasnian (Domanik Regional Stage) sequence in the Pymvashor River section. Stratigraphy and isotopic data are from [9]. 1 — alternation of limestones and shales; 2 — minimal values of the δ13Cph; 3 — maximal values of the δ13Cph; 4 — measured values of the δ13Cорг

диапазон: от мелководной карбонатной платформы (разрезы Печоро-Кожвинского поднятия) до относительного глубоководья склона внутришельфовых впадин (разрезы на р. Пымвашор, Вангыр и Подчерем и нижнесерпуховский интервал в разрезе на р. Изъяю). В разрезах склоновых фаций преимущественно использовались образцы, отобранные из гемипелагиче-ских прослоев карбонатов, чтобы избежать влияния аллохтонного материала (как карбонатов, так и конодонтов) на результат моделирования.

Полный набор изотопных данных получен для 158 образцов (таблица с исходными данными и их интерпретацией доступна по ссылке RG.2.2.17585.04961). Значения изотопного соотношения углерода конодонтов охватывают интервал от –31.5 до –21.3 ‰, а вмещающих карбонатов — от –2.9 до 6.2 ‰.

Промежуточным результатом моделирования выступает изотопный состав фитопланктона. Реконструкция этого параметра может быть проконтролирована определениями изотопного состава рассеянного органического вещества в породе, которые в гемипелагических отложениях до некоторой степени отражают изотопный состав фито- и зоопланктона. Подобный контроль осуществлен на материале из разреза среднефранского подъяруса (верхний девон) на р. Пымвашор [9]. Данные по этому разрезу показывают некоторое сходство вариаций измеренных и модельных значений (рис. 3), однако корреляция статистически незначима (R2 = 0.28). Различия, особенно существенные в верхней части разреза, могут быть обусловлены как частичной деградацией рассеянного органического вещества [9], так и значительной долей зоопланктона с более тяжелым изотопным составом углерода. Кроме того, результаты, полученные для до-маникоидов среднего франа севера поднятия Чернышева (разрез на р. Пымвашор), показывают, что накопление органического вещества происходило вследствие не только благоприятных тафономических условий (аноксия в фотической зоне) [9], но и высокой первичной биопродуктивности (средняя эффективная скорость роста фитопланктона 1.0—2.5 1/день).

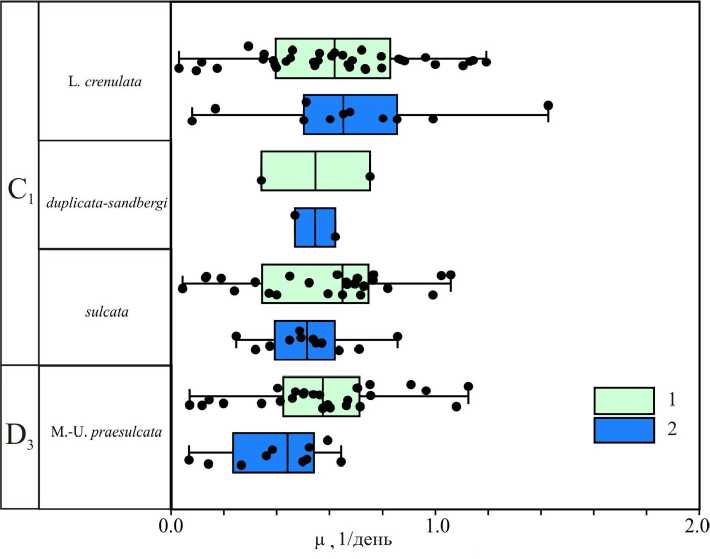

Оценка средней эффективной скорости роста фитопланктона для раннего турне (фаза sulcata) восточной части Печорского палеобассейна по материалам из разрезов на р. Каменке (юг Печора-Кожвинского поднятия), Вангыр (юг поднятия Чернышева) и в нижнем течении р. Подчерем (север Верхнепечорской впадины) показала градиент от условно «олиготрофных» до «эвтрофных» условий (скорость роста фитопланктона от 0.5 до 0.9 1/день). При этом большая биопродуктивность реконструирована для мелководной прибрежной зоны (разрез на р. Каменке), а наименьшая — в пределах глубоководного шельфа (разрезы на р. Вангыр и в нижнем течении р. Подчерем) (рис. 4). Для раннего серпухова (фаза Lochriea ziegleri) фациальный градиент скоростей роста фитопланктона очень низкий: в мелководной зоне (разрез на р. Каменке, юг Печора-Кожвинского поднятия) реконструирована скорость роста фитопланктона от 0.4 до 0.5 1/день, а в де-прессионных отложениях этого же возраста (разрез на р. Изъяю) — около 0.3 1/день. В целом эти результаты хорошо согласуются с общими закономерностями распределения первичной биопродуктивности в морских бассейнах [5]. Однако надо учитывать, что используемые для моделирования исходные данные (изотопный

Рис. 4. Стратиграфическое и фациальное распределение реконструированных значений эффективной скорости роста фитопланктона (µ) в терминальном фамене — турне Североуральского бассейна: 1 — мелководные фации;

2 — глубоководные фации

Fig. 4. Stratigraphic and environmental distribution of the reconstructed values of the effective phytoplankton growth rate (µ) in the terminal Famennian — Tournaisian of the North Uralian palaeobasin: 1 — shallow-water facies; 2 — deep-water facies

состав углерода и кислорода) подвержены значительным вторичным изменениям в процессах диагенеза и катагенеза, что снижает надежность получаемых результатов. Кроме того, в глубоководных фациях с широким развитием кальцитурбидитов качество исходных данных существенно снижает значительное содержание аллохтонных компонентов в составе как отложений, так и конодонтовых ассоциаций. Для получения более достоверного результата необходимо использовать образцы из интервалов разреза, сложенных гемипелагическими карбонатами. Неоднозначна также оценка содержания углекислоты в атмосфере для палеозоя [6], которая существенно влияет на результат моделирования. По указанным причинам получаемые эффективные скорости роста фитопланктона следует рассматривать лишь как качественные характеристики. Их можно использовать для реконструкции причин углеродных изотопных аномалий, сравнительной оценки биопродуктивности в различных частях палеобассейна и в различное время, а также выяснения соотношения тафономических и экологических факторов в формировании насыщенных органическим веществом отложений. Прямое же сопоставление полученных числовых данных с современными (измеренными) эффективными скоростями роста фитопланктона представляется некорректным.

Заключение

Предложенная модель позволяет реконструировать продуктивность палеозойских пелагических экосистем и ее динамику по ограниченному набору исходных данных (изотопный состав кислорода и углерода карбонатов и углерода конодонтовых элементов). При этом результаты моделирования представляются скорее качественными, чем количественными.

Автор благодарен рецензентам за конструктивные замечания, способствовавшие улучшению работы, а И. В. Смолевой (ИГ ФИЦ Коми НЦ) — за неоценимую помощь при проведении изотопно-геохимических исследований. Изотопные исследования проведены в ЦКП «Геонаука», Сыктывкар. Работа выполнена в рамках гос-задания по теме 1021062311460-9-1.5.3.

Список литературы Численное моделирование первичной биопродуктивности пелагических экосистем палеозоя

- Вевель Я. А., Груздев Д. А., Журавлев А. В. Фораминиферы и конодонты мелководных отложений раннесерпуховского возраста в разрезе на р. Каменка (юг Печоро-Кожвинского мегавала) // Сыктывкарский палеонтологический сборник. 2017. 8. С. 14—23.

- Журавлев А. В., Смолева И. В. Предварительные результаты изучения изотопного состава углерода конодонтовых элементов на рубеже девонского и каменноугольного периодов (разрезы р. Каменка, Печорская карбонатная платформа) // Литосфера. 2020. 20(6). С. 829—841. DOI: 10.24930/1681-9004-2020-20-6-829-841

- Aumont O., and Bopp L. Globalizing results from ocean in situ iron fertilization studies // Global Biogeochemical Cycles. 2006. 20. GB2017. DOI: 10.1029/2005GB002591

- Caut S., Angulo E., and Courchamp F. Variation in discrimination factors (15N and 13C): the effect of diet isotopic values and applications for diet reconstruction // Journal of Applied Ecology. 2009. 46. P. 443—453. DOI:10.1111/j.1365-2664.2009. 01620.x

- Chen B., Zheng L., Huang B., Song S., and Liu H. Seasonal and spatial comparisons of phytoplankton growth and mortality rates due to microzooplankton grazing in the northern South China Sea // Biogeosciences. 2013. 10. P. 2775—2785. DOI:10.5194/bg-10-2775-2013

- Foster G., Royer D. and Lunt D. Future climate forcing potentially without precedent in the last 420 million years // Nature Communications. 2017. 8. 14845. DOI: 10.1038/ncomms14845

- Hartke E. R., Bradley D., Cramer B. D., Calner M., Melchin M. J., Barnett B. A., Oborny S. C., Bancroft A. M. Decoupling 13Ccarb and 13Corg at the onset of the Ireviken Carbon Isotope Excursion: Δ13C and organic carbon burial (forg) during a Silurian oceanic anoxic event // Global and Planetary Change. 2021. 196. 103373. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2020.103373

- Hayes J. M., Strauss H., Kaufman A. J. The abundance of 13C in marine organic matter and isotopic fractionation in the global biogeochemical cycle of carbon during the past 800 Ma // Chemical Geology. 1999. 161. P. 103—125. DOI: 10.1016/S0009-2541(99)00083-2

- Kotik I. S., Zhuravlev A. V., Maydl T. V., Bushnev D. A., Smoleva I. V. Early-Middle Frasnian (Late Devonian) carbon isotope Event in the Timan-Pechora Basin (Chernyshev Swell, Pymvashor River section, North Cis-Urals, Russia) // Geologica Acta. 2021. 19.3. P. 1—17. DOI: 10.1344/GeologicaActa2021.19.3

- Romanek C. S., Grossman, E. L., Morse, J .W. Carbon isotopic fractionation in synthetic aragonite and calcite: Effects of temperature and precipitation rate // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1992. 56. 1. P. 419—430. DOI: 10.1016/0016-7037(92)90142-6

- Yoshioka T. Phytoplanktonic carbon isotope fractionation: equations accounting for CO2-concentrating mechanisms // Journal of plankton research. 1997. 19. 10. P. 1455—1476.

- Zhuravlev A. V. Middle-Late Paleozoic conodont ecogeochemistry: an overview // Vestnik of Geosciences. 2021. 3. P. 31—34. DOI: 10.19110/geov.2021.3.5

- Zhuravlev A. V. Numerical modelling of the local variations in Palaeozoic pelagic ecosystems based on C-isotope composition of conodont elements // 2022 Pander Society Fifth International Conodont Symposium (ICOS5). Program and abstracts. Eds: Yan Chen; Haishui Jiang; Xulong Lai. 2022. P. 33—34.